(Agenda: Prolog – Iron Man – The Incredible Hulk – The Dark Knight.)

TJ: Wanna know how I got these scars? My father was … a drinker. And a fiend. And one night he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn’t like that. Not. One. Bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. Turns to me and he says, »Why so serious?« Comes at me with the knife, »Why so serious?« He sticks the blade in my mouth. »Let’s put a smile on that face!« And …

Ein Flattern geht durchs Land. Millionen hatten seiner Ankunft geharrt. Nun verdunkeln seine nächtlichen Farben landesweit die Leinwände. Sein düsteres Antlitz infiltriert die Feuilletons. Der Rest der Welt feiert ihn seit Wochen, nun ist es auch hier so weit. Der neue Batman. Er ist da.

Und heißt nicht einmal so. Es ist der erste Film der nun siebenteiligen Serie, der den Namen seines Helden nicht im Titel trägt. Selbst Deutschland, das Land der Spaghetti-Titel, beließ es beim schlichten »The Dark Knight«. Eine Chance für breite Bevölkerungsschichten, endlich zu lernen, wie ein führendes ›K‹ im Englischen ausgesprochen wird.

À propos stumm. Kaum zu vernehmen sind negative Stimmen im Blätterwald. Überaus selten nutzt ein Kritiker die Chance, sich zu profilieren. Zu mächtig der Ruf, der dem Film vorauseilt. Zu wenig Angriffspunkte aber auch, an denen sich ein missgelaunter Rezensent würde hochziehen können. Angesichts der klar zutage tretenden Meisterschaft des Films in vielen Bereichen erscheinen seine Schwächen schlicht nicht erwähnenswert.

Ein Ereignis, heißt es stattdessen allerorten, ein fulminantes, Rekorde brechendes Meisterwerk von Film, das Genregrenzen sprengt und all jene, die meinten, Qualität und Kommerz wären sich spinnefeind, eines besseren belehrt. »The Dark Knight« wurde im Handstreich nicht nur zum besten Film der Serie erklärt, sondern auch zum besten Comic Book Movie überhaupt (»Spider-Man 2« entthronend), sowie freilich zum bislang besten Film des Jahres. Er brach sämtliche Kassenrekorde und wurde der erste Film, der binnen zwei Tagen die IMDB-Bestenliste anführte. In Wiesbaden erhielt er postwendend das Prädikat ›Besonders Wertvoll‹, und die Anzahl an Preisen, die der dunkle Ritter noch einheimsen wird, wagt man sich gar nicht vorzustellen.

Vorzustellen gewagt haben es sich bestimmt auch Bob Kane und Bill Finger nicht, welch monumentalen Erfolg ihr Superheld 70 Jahre nach seiner Geburt haben würde (beide leben leider nicht mehr). Sie erschufen ihn im Kielwasser des Erfolgs der Figur Superman, bemühten allerdings im Gegensatz zu den Vätern des fliegenden Stretchkostüms keine übernatürliche Talente, sondern gründeten die Stärke des Fledermannes allein auf sein riesiges Vermögen, seine antikriminellen Ideale sowie allerlei ausgefuchste Gerätschaften.

DIE FILME 1966–2005

Das Fernsehen verarbeitete die Comics in mehreren Serien, bis unser Held im Jahr 1966 das erste Mal auf die große Leinwand segelte. Bunt und billig kam er daher, war mehr Kitsch als Klasse, entsprach ganz dem populären Comic-Zeitgeist. Trotzdem der Film einigermaßen erfolgreich war, sollte Batman bis 1989 das Pantoffelkino nicht mehr verlassen dürfen. In diesem Jahr entschloss sich nämlich Tim Burton, dem Batman-Universum seinen charakteristischen Stempel aufzudrücken.

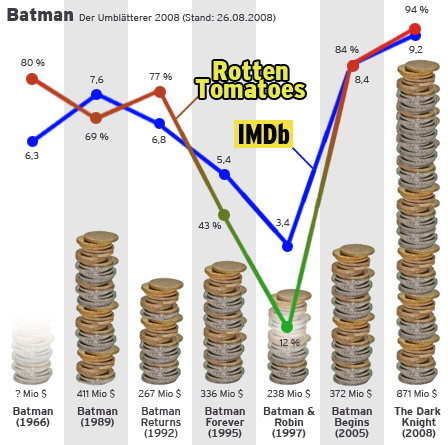

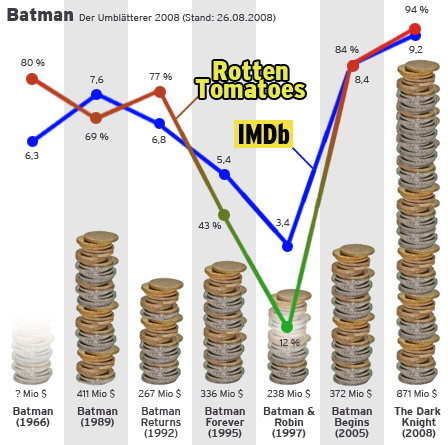

Die 7 Batman-Filme: Einspielergebnisse (Box Office Mojo),

Die 7 Batman-Filme: Einspielergebnisse (Box Office Mojo),

Userwertungen (IMDb), Tenor der Kritik (Rotten Tomatoes)Der sinnfällig betitelte »Batman« wurde ein phänomenaler Erfolg (bis vor wenigen Tagen immer noch der einträglichste Film von DC-Comics), 60 Millionen allein wirtschaftete Jack Nicholson in seine Tasche. Aber nicht alle waren begeistert – aufmerksamen Fans entging nicht Burtons laxer Umgang mit der Legende. So wird im Film der Joker zum Mörder von Bruce Waynes Eltern erklärt, während es im Comic ein Kleinkrimineller namens Joe Chill gewesen war. Künstlerische Freiheiten sind gewiss akzeptabel, gerade wenn sie im Dienste einer adäquaten Film-Dramaturgie stehen, aber eine Um-Erzählung der Ursprünge von Batmans Mission fand in den Augen vieler Liebhaber keine Gnade.

Das Sequel »Batman Returns« (1992, ebenfalls von Burton) war noch einen Zacken düsterer, was viele Kritiker als Verbesserung werteten. Batman-Kenner hingegen zeigten sich abermals enttäuscht: Ihr Held würde doch niemals im Vorbeigehen Mitglieder der Pinguin-Bande über den Jordan schicken! Seine Ideale ließen das nicht zu; er würde damit selbst zum Kriminellen werden.

Drei Jahre später brachte Joel Schumacher mit »Batman Forever« einen Stilwechsel in die Reihe. Es wurde wieder bunter in Gotham City, und wir treffen Robin und Two-Face. An letzterem aber entzündete sich erneut der Groll pingeliger Fans: Der bedingungslose Glaube des zwiegespaltenen Charakters an das Element Schicksal und dessen Eigenart, seine Handlungen von einem Münzwurf abhängig zu machen, werden in einer Szene empfindlich kompromittiert. Er wirft die Münze einfach mehrmals, bis er das gewünschte Ergebnis erhält. Undenkbar!

Essig war es mit der Glaubwürdigkeit des Regisseurs, aber der beglückte 1997 die Filmwelt nichtsdestoweniger mit noch einem Batman-Abenteuer. Trotz geballter Starpower (Clooney, Schwarzenegger, Thurman) fiel »Batman & Robin« bei Kritik und Publikum in Bausch und Bogen durch. Der ganze Film war lachhaft. Batman hatte erst einmal ausgeflattert.

Hinter den Kulissen aber versuchte Warner, den immer noch lukrativ erscheinenden Superhelden am Leben zu erhalten. Regisseure wie Andrew Davis, Wolfgang Petersen, Darren Aronofsky und die Wachowski-Brüder werkelten abwechselnd an unterschiedlichsten Bat-Konzepten, keines bekam grünes Licht, bis, ja bis –

– vor drei Jahren dann etwas Wunderbares geschah. Christopher Nolan, der die Intelligenz des Publikums noch nie unterschätzt hatte, nahm sich des Stoffes an, goss mit »Batman Begins« das Fundament einer modernen Mythologie und machte dabei alles richtig: Die Waynes kommen durch die Hand Joe Chills ums Leben, was die Wandlung ihres Sprosses zum Dunklen Rächer in Gang setzt. Inspiriert von den Graphic Novels »The Long Halloween« und »Dark Victory« (in Details auch von Frank Millers »Year One«) entwarf der Film eine durch und durch zufrieden stellende ›origin story‹.

THE DARK KNIGHT

War diese erst einmal etabliert, konnte Nolan noch einen draufsetzen: »The Dark Knight« erzählt keine Variante des Konflikts, den unser Held als erste Prüfung in »Batman Begins« durchstehen musste. Das wäre TV-Serien-Niveau. Stattdessen erhöht er den Einsatz beträchtlich, setzt er seinen Helden in Zugzwang, die Macht, die er sich im ersten Film mühsam hat erkämpfen müssen, verantwortungsvoll einzusetzen und bis aufs Blut zu verteidigen gegen einen Antagonisten, der die Essenz von Batmans Mission auf die härtesten vorstellbaren Proben stellt.

Nolan erweitert die dramaturgische Bandbreite von einer persönlichen, nahezu subjektiven Perspektive auf eine stadtumspannende, epische Geschichte des Verbrechens. Neue Charaktere füllen diese Landschaft, nur überfrachten sie bei Nolan das Geschehen nicht als austauschbare Stichwortgeber (vgl. »Spider-Man 3«), sondern faszinieren jeder für sich als genuine Figuren mit plastischer, glaubhafter Zeichnung.

Schon seit Burton war die Balance der Aufmerksamkeit, die ein Batman-Film seinem Protagonisten widmete, und der, die er dessen jeweiligen Gegenspielern schenkte, am Kippeln gewesen. Es ist eine Leistung, in einer ruhelosen, zweieinhalbstündigen Geschichte, die von Schauplatz zu Schauplatz eilt, eine charakterliche Ausgewogenheit zu erzielen, ohne auch nur eine einzige Figur entgegen ihres Wesens zu verbiegen. Sowohl der Joker als auch Two-Face finden in »The Dark Knight« zu ihrer definitiven Form.

Doch die Versöhnung mit der Fangemeinde greift als Erklärung für den immensen Erfolg des neuen Kino-Batmans viel zu kurz. Mit seinem ernsthaften, zugleich leidenschaftlichen Ansatz, der sich weg von einer überzeichneten Fantasiewelt, hin zu einer realistischen Dystopie wendet, macht Nolan die Serie auch kompatibel mit den Ansprüchen derer, die eines sinnentleerten Blockbusterkinos überdrüssig waren.

Man muss kein Comic-Enthusiast sein, um sich in Nolans Batman-Welt zurechtfinden zu können. Nicht einmal die Bekanntschaft mit dem schwarz Gewandeten und seinen Marotten ist unbedingt notwendig. Nolan eliminiert in einem mutigen Manöver den fantastischen Überbau, den seltsamen Comic-Schutzmantel, der dem Geschehen üblicherweise Narrenfreiheit garantierte, gleichzeitig den Zuschauer aber auch auf Distanz hielt. Im Falle von »The Dark Knight« bleibt die manierierte Grummelstimme des dunklen Ritters vielleicht das einzige Hindernis für abgeklärte Geister.

Im Zuge dieses Beinahe-Realismus entfällt ein Zwischenschritt, der immer auf ein Stück Wohlwollen seitens des Publikums angewiesen war, es mithin auf jene Zeitgenossen einschränkte, die den Eigenarten der Comic-Kultur zugetan waren. Nun liegt der Weg frei zu echten Charakteren, und sie alle halten den Aufprall aus. Auf der Folie einer scheinbar simplen Verbrecherstory (Bösewicht mischt Stadt auf) muss sich jede Figur moralisch positionieren, und in einem explosiven Umfeld krimineller Willkür gerät dies zu einem haarsträubenden Drama.

Das Skript der Gebrüder Nolan verdichtet die Handlung zu Situationen schmerzhafter Unausweichlichkeit, deren Spannung niemals zum Selbstzweck verkommt. An diesen neuralgischen Punkten hat das Gewissen der verschiedenen Lager unter der Drangsal einer gewissenlosen Tyrannei einen Feuerprobe zu bestehen – entweder man wächst daran oder man zerbricht.

Viel ist darüber geschrieben worden, welche realen politischen Dimensionen sich wohl in diesen Strukturen widerspiegeln. Der Joker stünde für den Al-Qaida-Terror, Batman für die USA als selbsternannte Weltpolizei, Harvey Dent für die UNO als Instanz der Vernunft. Dass die Autoren die Intentionalität dieser Bezüge leugnen, ist so erwartbar wie unerheblich: Die Weltbilder von Machern fließen ebenso unweigerlich in ihre Werke ein, wie Rezipienten die ihrigen auf sie projizieren.

Dass »The Dark Knight« derlei Deutungsversuche unbeschadet übersteht, spricht für seine unerschütterliche Integrität (ein Film wie »300« scheitert hier). Wohl aber kaum als politische Parabel konzipiert, funktioniert der Film am ehesten als Charakterstudie zweier getriebener Seelen. Batman und der Joker, beide belastet durch schwere adoleszente Traumata, dazu verdammt, gegensätzlichen Zielen zuzustreben: der eine dem rechtschaffenen Frieden, der andere der chaotischen Anarchie. Wie die Pole eines Magneten könnten sie verschiedener nicht sein, und doch ziehen sie sich an, komplettieren sie sich, bedürfen sie einander, um sich zu definieren.

Dieses perfide Verhältnis beutet Nolans Dramaturgie weidlich aus, und das mit einer Präzision, die dem Regie-Kalkül eines Michael Mann zur Ehre gereicht. Das dichte Netz moralischer Fallstricke geht dabei eine erstaunliche Allianz ein mit der monumentalen, überbordenden Action des Films, der keine Sekunde verleugnet, ein Blockbuster zu sein. Gleichwohl hält er sich mit Humor zurück, und seine Schauplätze orientieren sich eher am heruntergekommenen, düsteren Flair eines »Blade Runner«.

Das Rezept funktioniert, es trifft den Nerv der Zeit. Das ureigen amerikanische Pathos hat ausgedient (»Superman Returns« ging nicht umsonst baden), der prototypische Held ist toterzählt, das Kino der Stunde dient nicht als rosa Brille, sondern als Spiegel der doch so komplizierten Welt. So wohlmeinend unser Protagonist auch ist, er steht außerhalb der Gesellschaft, lebt nicht nach deren Regeln und erfüllt mit seinem Handeln den Tatbestand der Selbstjustiz. Eine Gesellschaft, die etwas auf sich hält, muss dies ahnden.

Diese Konsequenz zeigt abermals, dass, obwohl der narrative Rahmen reine Fiktion darstellt, die sich darin entspinnenden Konflikte bar jeder poetischen Autonomie verhandelt werden: Hier regiert auf beinahe qualvoll prosaische Weise das fehlerbehaftete menschliche Naturell. Batman ist in unserer Welt angekommen, und doch ist er es nicht. Er bleibt eine geplagte und gejagte Existenz, so bewunderns- wie bedauernswert.

JG: … and so we’ll hunt him, because he can take it. Because he’s not a hero. He’s a silent guardian, a watchful protector … a dark knight.