Zeugnisse einer Epoche

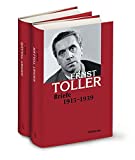

Ernst Tollers Briefe aus den Jahren 1915 bis 1939

Von Georg Pichler

Der erste der 1.681 Briefe von Ernst Toller, die diese zweibändige Briefausgabe versammelt, stammt vom 31. Mai 1915, mitten aus dem Ersten Weltkrieg. Der damals 21-jährige Gefreite Toller berichtet in ihm dem ebenfalls eingezogenen Schriftsteller Otto von Taube Alltägliches aus seinem Kriegsleben in Lothringen und schreibt von verlustreichen Kämpfen gegen die „beinahe kindisch eigensinnig[en]“ Franzosen, ohne auch nur ein Wort der Kritik am Krieg aufkommen zu lassen. Den letzten datierten Brief adressierte Toller am 13. Mai 1939 an Hubertus Prinz zu Löwenstein, den Vorsitzenden der American Guild for German Cultural Freedom, mit einer Bitte, nicht für sich selbst, sondern für den Schriftsteller Walter Mehring, den er ob seiner elenden Situation „aufs wärmste und dringendste“ für ein Stipendium empfahl. Neun Tage später erhängte sich Toller in seiner New Yorker Exil-Residenz, dem Hotel Mayflower am Central Park.

Das ist die Spanne der Briefe, zugleich die Spannbreite eines Lebens, aber auch die der wohl intensivsten Epoche des 20. Jahrhunderts, nämlich jener 24 Jahre, die sich zwischen den beiden Briefen auftun. Sie umfasst den Ersten Weltkrieg, die Münchner Räterepublik, die Weimarer Republik und schließlich ab 1933 das lange, Toller in immer größere Verzweiflung stürzende Exil bis kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs.

An den Briefen lässt sich die Entwicklung des Autors nachvollziehen, bruchstückhaft und ausschnittsweise, zugleich aber mit sehr tiefgehenden Einblicken. Wie er in der Autobiografie seiner ersten 30 Jahre Eine Jugend in Deutschland beschrieb, war Toller als überzeugter Deutscher in den Ersten Weltkrieg gezogen, was frühe, leicht deutschtümelnde Briefe belegen. Aufgrund seiner Kriegserfahrungen wandelte sich Toller rasch zum Pazifisten, der Schriftsteller und Politiker bat, Aufrufe zu unterzeichnen und mit Gustav Landauer einen kurzen Briefwechsel begann. Die nächste Etappe ist „die der amtlichen Schreiben aus der Phase der Münchner Räterepublik“, die abgelöst wird von den Briefen aus der fünfjährigen Haft, die der Autor zwischen Juli 1919 und Juli 1924 zu verbüßen hatte, vor allem im Gefängnis Niederschönenfeld. Freiwillig verzichtete Toller auf jeglichen Strafnachlass, der ihm aufgrund seines rasch anwachsenden Ruhms als Schriftsteller gewährt worden wäre. Stattdessen forderte er eine Generalamnestie für alle politischen Gefangenen, die jedoch nie erlassen wurde. Die fünf Jahre seiner Haft waren nicht nur Tollers literarisch produktivste Zeit, in der er zahlreiche Theaterstücke und zwei Gedichtbände schrieb, auch der umfangreiche Briefwechsel (mehr als 400 Seiten) ist eine kuriose Mischung aus privaten Nachrichten, offiziellen Schreiben an verschiedene Staatsanwälte oder den „Festungsvorstand“ der Haftanstalt, Mitteilungen an Zeitungen und Briefen an den Verleger Kurt Wolff oder Schriftsteller wie Heinrich Mann, Else Lasker-Schüler, Carl Seelig, Romain Rolland, Kurt Tucholsky, Stefan Zweig und viele andere. Einige dieser Schreiben wurden 1935 etwas überarbeitet in die Sammlung Briefe aus dem Gefängnis aufgenommen.

Nachdem Toller die Freiheit wiedererlangt hatte („Bin aus Bayern ausgewiesen./ Fahre mit Kriminalbeamten Grenze“ telegrafierte er am 16. Juli 1927 an Nettie Katzenstein), begann eine unstete Zeit des Reisens mit wechselnden Schreiborten in Italien, Frankreich, Großbritannien, Palästina, in der Schweiz oder der Sowjetunion, wobei Berlin Tollers Hauptwohnort blieb. Die Briefe beziehen sich zumeist auf eigene Texte, Stücke, Theateraufführungen, Vortrags- und Lesereisen, sind aber auch Protestschreiben oder Berichtigungen von Falschmeldungen in Zeitungen und Zeitschriften, hin und wieder gibt es dezidiert verfasste Honorarforderungen. Briefe privater Natur erzählen mehr vom Leben des Autors, von seinen Bekanntschaften und seinen Eindrücken auf diesen Reisen. „Dieses Europa ist überreif“, schrieb Toller im Juni 1926 aus Paris an eine seiner häufigsten Briefpartnerinnen, die Verlagsleiterin der Jüdischen Rundschau Betty Frankenstein, und meinte damit weniger die politische Lage als die moralische Dekadenz, die für ihn in der französischen Hauptstadt besonders krass zutage trat.

Die Machtübernahme der Nazis ab dem Januar 1933 ist in den Briefen eher knapp dokumentiert. Am 15. Februar 1933 schrieb Toller aus der Schweiz, wohin er kurz zuvor gezogen war, dass in Deutschland „alles so gekommen [sei], wie wir es seit Jahren voraussagten. Aber Hitler konnte nur darum zur Macht gelangen, weil die Arbeiterschaft zersplittert ist. […] Es war wirklich nicht schwer, die Entwicklung vorauszusehen.“ Danach begannen die sechs Jahre der Emigration, die im zweiten Band 650 Seiten ausmachen und Tollers rege Tätigkeit in den Exilzirkeln, aber auch seine zunehmende Verzweiflung ob der politischen Lage dokumentieren. Immer mehr Briefe sind auf Englisch geschrieben, der Empfängerkreis öffnet sich für bekannte Namen des deutschen Exils wie Erich Maria Remarque, Emil Ludwig, Klaus Mann, Hermann Kesten, Erwin Piscator, Wieland Herzfelde, Willi Bredel, Leopold Schwarzschild, Albert Einstein und so konträre Politiker wie Leo Trotzki oder Franklin D. Roosevelt. Zwischen diesen mehr oder weniger offiziellen Schreiben im Dienst der Sache der Exilierten finden sich auch persönliche Briefe, in denen Toller seinem Pessimismus Luft macht. Ab dem Sommer 1938 gelten zahlreiche Briefe seiner Hilfsaktion für Kinder der spanischen Republik, die er vor den Bürgerkriegswirren retten und aus dem Land holen wollte – mit dem Sieg Franco-Spaniens wurde das Projekt hinfällig. Sein Scheitern trug wohl ebenso wie die Trennung von der um 24 Jahre jüngeren Christiane Grautoff und die immer aussichtsloser scheinende Lage in Deutschland dazu bei, dass Toller sich am 22. Mai 1939 in New York das Leben nahm.

Die beiden Briefbände ergänzen und erweitern die fünfbändige, 4.303 Seiten starke kritische Ausgabe der Sämtlichen Werke, die 2014 erschienen ist, ebenso im Wallstein Verlag. Wie die Werkausgabe ist auch die Briefsammlung äußerst sorgfältig gestaltet. Die Kommentare geben Auskunft über die Hintergründe vieler Anspielungen und Kommentare in Briefstellen, entschlüsseln die Texte, greifen aber nicht mit entstellenden Zeichen und Streichungen in sie ein, sondern weisen Korrekturen von Falschschreibungen und Fehlern erst im Anmerkungsapparat am Ende des jeweiligen Briefes aus.

Auch das „Beiwerk“ des Buchs ist präzise und konkret. Im ersten Band wird von den Herausgebern über die Herangehensweise und die Kriterien der Auswahl berichtet. Dem folgen in chronologischer Ordnung die Briefe. Da es sich um keinen Briefwechsel handelt, sondern um den Abdruck der von Toller verfassten Schreiben, findet sich am Ende des zweiten Bandes ein Verzeichnis der 1.166 bekannten Briefe, die an Toller geschrieben wurden; aus diesen Briefe wird des Öfteren in den Anmerkungen zitiert, um die Zusammenhänge bestimmter Textstellen zu erläutern. Daran schließt ein Verzeichnis von 20 Briefen an, deren Existenz zwar belegt ist, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht eingesehen werden konnten.

Ein kurzes Nachwort und eine ebenso kurze Biografie Tollers stehen vor einem Abkürzungsverzeichnis und der Bibliografie, denen Register zu den erwähnten Personen, zu den Werken des Autors und zu Institutionen folgen. Das Personenregister ist wohl die einzige Schwachstelle des Buchs, denn in ihm wird nicht ausgezeichnet, ob die genannte Person Empfänger eines Briefes ist oder bloß in einem Brief erwähnt wird. Dies macht umständliches Blättern notwendig und führt oft zu Enttäuschungen. So etwa sind die sechs Einträge zu Bertolt Brecht bloße Erwähnungen des Autors in Briefen an andere; das Gleiche ist bei den zwölf Einträgen zu Lion Feuchtwanger der Fall. Hätte man die Erwähnungen etwa kursiv gesetzt, würde man den Leserinnen und Lesern so manche umständliche Suche durch die zwei recht gewichtigen Bände ersparen. Doch ist die Sammlung von Ernst Tollers Briefen im Ganzen ein sehr gelungenes Werk, in Anlage, Durchführung und Ausstattung wohl vorbildlich für ähnliche Vorhaben. Dankenswert ist zudem, dass die Briefe, ohne kritischen Apparat, auch im Internet abrufbar sind (www.tolleredition.de). Bleibt zu hoffen, dass die Herausgeber und der Verlag bald auch die Werkausgabe digitalisieren und öffentlich zugänglich machen, wie im Vorwort versprochen wird.

|

||