Politisierung zwischen Studienreform und Imperialismuskritik

Studieren in den 1960er Jahren an der Freien Universität Berlin bis zur Gründung der Kritischen Universität 1967

Von Rudi Schmidt

Inhalt

Vorbemerkung

1. Einleitung

2. Von der studentischen Interessenvertretung zur politischen Aktion

2.1 Zur Studienreform der Germanisten an der FU bis 1967

2.1.1 Der Hintergrund

2.1.2 Kursorische Übersicht über die Studien- und Hochschulreform an der FU und am Germanischen Seminar

3. Resümee

Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anmerkungen

Wenn ich nach monatelanger, durch andere Arbeiten immer wieder unterbrochener Beschäftigung mit dieser so lange zurückliegenden Zeit meine nachstehenden Ausführungen beenden muss, geschieht das mit dem Bedauern, kein vollständiges Bild dieser dramatischen Phase liefern zu können. Zwar waren die Voraussetzungen günstig ‒ ich war an vielen Ereignissen in verschiedenen Funktionen und Rollen selbst beteiligt und verfüge über ein umfängliches Archiv ‒, aber viele der damaligen Kommilitonen/Weggefährten/GenossInnen leben nicht mehr, sind krank oder können sich nicht mehr erinnern. Auch mir sind manche Zusammenhänge nach mehr als 50 Jahren nur noch verwaschen oder gar nicht mehr präsent. Andere Beteiligte habe ich aus den Augen verloren, weil ich mich nach meinem Staatsexamen von der Germanistik ab- und der Soziologie zugewandt habe. Gerade für die Politisierungsthematik sind ZeitzeugInnen besonders wichtig, weil sich so komplexe Bewusstseinsprozesse wie jene der Politisierung und der Entscheidung zu politischem Engagement nicht oder jedenfalls kaum 1:1 in schriftlichen Quellen abbilden. So war ich froh, Volker Wild, einen studentischen Hauptakteur der Germanistik in den späten 60er Jahren wiedergetroffen zu haben. Gemeinsam gelang es uns in mehreren mäeutischen Dialogen, hier und da etwas Licht auf das verschattete Aktionsfeld zu werfen. Trotzdem müssen viele Fragen notgedrungen offen bleiben.[1]

Vielleicht findet sich ja eine entsagungsgestählte Person mit zeitgeschichtlicher Expertise, die sich in die Archive setzt, z.B. in das APO-Archiv der Freien Universität Berlin, um die Lücken zu schließen. Defizite bestehen vor allem bei der Rekonstruktion der internen Willensbildung. Was für die Schließung dieser Lücke hilfreich wäre: Wurden z.B. Protokolle von den Sitzungen der Studienreformkommissionen, der Institutsvertretung des Germanischen Seminars oder der Ad-hoc-Gruppe Germanistik angefertigt, die wichtige Einblicke in den Prozesscharakter des politischen Bewusstseins der studentischen Akteure liefern könnten? Das Gleiche gilt für die Gegenseite, die ProfessorInnen. Und wenn dort nichts zu finden ist: Wer hat private Unterlagen oder wer könnte durch konkrete Erinnerungen mithelfen, das Bild zu vervollständigen? Mir fehlt für diese kleinteilige Suche die Zeit, denn mein umfangreiches Arbeitsprogramm duldet keinen längeren Aufschub. Insofern ist der Text als Annäherung an eine manchen Nachgeborenen fremd anmutende Vergangenheit zu lesen, die immer wieder zu neuen Entdeckungen und Kontroversen einlädt.

Ich habe für das Thema, das vielleicht überhaupt nur durch verschiedene biographische Erzählungen angemessen aufzuschließen ist, einen persönlichen Einstieg gewählt. Die Zahl der ihre Erfahrungen an der Freien Universität der sechziger Jahre räsonierenden Germanisten ist bedauerlich gering und so sie denn das Wort ergreifen, findet das spezifische Themenfeld Politisierung in der hier betrachteten Zeitspanne keine Beachtung (z.B. Schneider 2008; Lethen 2012; Jasper 2018).[2]

Als ich im Sommer 1959 mein Studium an der FU begann, stimulierte mich nicht nur das breite Lehrangebot, sondern auch das Angebot aktueller politischer Diskussionen, die vor allem von den Studentenverbänden organisiert wurden. Bereits im zweiten Semester 1959/60 kandidierte ich für das Studentenparlament. Zur gleichen Zeit wurde ich in den 11. Konvent gewählt, wo ich mich der linken Fraktion unter Führung des SDS anschloss, damals noch eine Minderheit. 1963 wurde ich studentischer Sprecher der Germanisten und widmete mich verstärkt der dringend erforderlichen Studienreform. Die durchschnittliche Studiendauer für das Staatsexamen betrug Mitte der 60er Jahre 13 Semester. Nach meinem Staatsexamen 1966 erarbeitete ich mit meinem gewählten Nachfolger im Sprecheramt den ersten Studienführer für Germanisten an der FU[3] und beteiligte mich 1967/68 am Aufbau der von Wolfgang Nitsch konzipierten Kritischen Universität,[4] in der ich ein fachkritisches Seminar anbot.

Ihre Ausweitung und Vertiefung verdankte die Studentenbewegung der 60er Jahre vor allem den engagierten linken Studentenverbänden, als deren wichtigster der SDS anzusehen ist.[5] Sie sorgten für die institutionelle Verstetigung des universitären und hochschulpolitischen Wissens unter den Studierenden durch Veranstaltungen und Schriften, aber auch durch den individuellen Erfahrungstransfer der älteren an die jüngeren Mitgliedern, auch von solchen, die schon im Beruf standen. Zum anderen sorgte das Wissenschaftssystem selbst für eine institutionelle Rückkoppelung. Wissenschaftlich ausgewiesene Studenten konnten Tutoren werden und nach dem Studienabschluss als Doktoranden, wissenschaftliche Hilfsassistenten oder Assistenten an der Universität weiterarbeiten. Die kritisch Engagierten unter ihnen waren eine unverzichtbare Hilfe bei der Konzipierung studentischer Projekte und durch ihre beratende Funktion bei Aktionen. Ohne diese organisatorische Infrastruktur und intellektuellen Ressourcen hätte die Studentenbewegung nicht dieses Maß an Einfluss und Kontinuität erreichen können. Die Sprecher der Studenten in den zahlreichen Vollversammlungen der Institute, Fakultäten und aller Fakultäten waren aber stets aktiv Studierende, zumeist Studenten, weit seltener Studentinnen, namentlich in der Schlussphase ab 1968.[6]

Politisierung ist im Kern ein individueller, gleichwohl sozial flankierter und häufig kollektiv induzierter Prozess. Kollektive Erfahrungen im Kontext von so weittragenden Ereignissen wie dem brutalen Polizeieinsatz bei der Anti-Schah-Demonstration vor der Deutschen Oper in Berlin und der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorgs konnten bei den Beteiligten einen Bewusstseinsschub auslösen, was in diesem Fall durch viele Zeugnisse belegt ist.

Hinzu tritt die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Legitimität gesellschaftlicher Normen (oder auch mit deren institutioneller Missachtung z.B. bei der Durchsetzung des Anspruchs auf demokratische Teilhabe) in Konfrontation mit der hierarchischen Ordinarienuniversität oder dem Wahrheitsanspruch von Wissenschaft, insbesondere dem der Germanistik, die sich immer stärker einem Ideologieverdacht ausgesetzt sah. Die legitimatorische Kraft für eine so weitreichende Kritik bezogen die StudentInnen nicht nur aus dem Argument, sondern auch aus dem institutionellen Rahmen der FU-Satzung, derzufolge sich die Universität als eine „Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden“ definiert.

Macht und Herrschaft waren die zentralen analytischen Kategorien, die in der antiautoritären Phase der Studentenbewegung 1965 bis 1967 die gesellschaftlichen Konflikte strukturierten. Der studentische Kampf für freie politische Betätigung an der Universität erhöhte das Verständnis für den Freiheitsanspruch in außeruniversitären Kontexten bis hin zum Freiheitsanspruch kolonialisierter Völker. Zur Zielschreibe wurden auch die faschistischen Regime in Spanien und Portugal und ab 1967 in Griechenland, die dem (westeuropäischen) Demokratieanspruch widersprachen und usurpierte Macht manifestierten. Abbau illegaler Herrschaft und umfassende Demokratisierung auf allen gesellschaftlichen Ebenen und überall auf der Welt waren die generalisierten Kampfformeln, die der Politisierung der StudentInnen der mittleren 60er Jahre stetig Auftrieb gaben.

Die von mir durch eine exemplarische Analyse belegte These ist, dass der lange Atem für ein umfassendes studentisches Engagement nur aus der miteinander verschränkten Parallelität von praktischer Kritik an den unhaltbaren Studienbedingungen und der permanenten Aufklärung über die darüber hinausreichenden gesellschaftlichen Zusammenhänge zu gewinnen war.[7]

Zum Organisationsmodell der in Absetzung zur Humboldt-Universität 1948 gegründeten Freien Universität in Berlin-Dahlem gehörte das Mitbestimmungsrecht der Studenten auf allen Vertretungsebenen der Universitätsorgane, mit Ausnahme der von den Ordinarien beherrschten Institute. Auf Institutsebene wurden in jedem Semester zwar auch Seminar-VertreterInnen gewählt, die ihre/n Sprecher/in nebst Stellvertreter/in bestimmten und wiedergewählt werden konnten, sie hatten aber lediglich Anhörungs- und keine formellen Mitbestimmungsrechte. Gleichwohl ging es bei den Beratungen nicht nur um die Nutzungsbedingungen der Bibliothek, sondern um alle Aspekte des Studiums. Aus meiner Erfahrung als Sprecher der Germanistik-StudentInnen 1963/64 und meiner aktiven Mitarbeit am Institut bis Anfang 1968 weiß ich, dass die Themen und Forderungen der Interessenvertretung im Lauf der Jahre umfangreicher und ihre Durchsetzungsformen vielfältiger und nachdrücklicher wurden. Damit verbunden erweiterte sich die anfangs partikulare Perspektive zu einem ganzheitlichen Blick, so dass auch die Fachprobleme zunehmend als Gesellschaftsprobleme verstanden wurden.

Ging es anfänglich vor allem um die Studienbedingungen, wurden am Ende immer stärker auch die Studieninhalte problematisiert, was sich bis zur Wissenschaftskritik ausweitete. Erfolgte die Interessenwahrung zunächst ausschließlich auf dem Wege über institutionalisierte Gremienberatung, wurde nach und nach mehr Öffentlichkeit hergestellt und die studentische Basis in die Willensbildung einbezogen. Von diesem entscheidenden Politikwandel zeugen die vom Jahr 1966 an publizierten studentischen Vorlesungskritiken, die im Folgejahr gegründete Gegenuniversität, „Kritische Universität“ oder kurz „KU“ genannt, wie auch Teach-Ins (1966/68), Go-Ins und Institutsbesetzungen (1968/70). Die bis ins Jahr 1970 andauernden, teilweise sehr konflikthaften Auseinandersetzungen waren über die je institutsspezifischen Anlässe hinaus das Resultat universitätsweiter und gesellschaftlicher Konflikte, die sich überlagerten und wechselseitig verstärkten und deren äußere Einflussfaktoren hier nur angedeutet werden können.

Die stärksten externen „Anstöße“ gingen sicherlich von dramatischen politischen Ereignissen aus: von der Erschießung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967, vom Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 und von der Verabschiedung der Notstandsgesetze am 30. Mai 1968. Viele, insbesondere die jüngeren, bislang wenig politisch engagierten StudentInnen erlebten den Schock der Schüsse auf Ohnesorg und Dutschke als nachhaltigen Politisierungsschub. Nicht zuletzt deshalb werden diese Geschehnisse in oberflächlichen, eher journalistischen Publikationen gern als Ausgangs- oder Endpunkt (Dutschke-Attentat) einer dramatischen Ereigniskette gewählt.

Über die genannten Schlüsselereignisse ist unüberschaubar viel geforscht und geschrieben worden. Worauf es mir hier ankommt, ist der Sachverhalt, dass zumindest bis 1968 das Hauptaugenmerk der politisch Aktiven an der Universität auf die Studien- und später verstärkt auch auf die Hochschulreform gerichtet war.[8] Diese Aktivitätsausrichtung hatte naheliegende Gründe. Sie knüpfte an die unmittelbaren Interessen der Studenten an, mobilisierte die partiell aktiven Sympathisanten, und weil die Studienreform ein Dauerthema war, versprach sie auch eine gewisse Verstetigung der Konfliktbereitschaft und Protesthaltung. Dem widerspricht nicht, dass einige Aktivisten frühzeitig ihre kritische Perspektive erweitert und sich Spezialkenntnisse auf anderen Politikfeldern angeeignet haben, z.B. Peter Gäng und Jürgen Horlemann zum Internationalismus, Bernd Rabehl zur historische Dimension der antikapitalistischen Bewegung. Spezialisten der Hochschulpolitik waren z.B. Wolfgang Levèfre und Wolfgang Nitsch, denen darin einige SHB-Vertreter wie Hartmut Häußermann, Knut Nevermann und Niels Kadritzke zur Seite traten. Daneben gab es einige rahmende Generalisten mit Rudi Dutschke als deren prominentestem Vertreter.

In den Vollversammlungen und Teach-Ins wurde neben der Aufklärung über die Bedingungen und Formen von Emanzipation und Herrschaft zunehmend und verstärkt mit einer grundlegenden Kapitalismuskritik die Integration der analytischen Teilaspekte aus den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Politikfeldern angestrebt. Hochschulpolitisch wurde daraus die Konsequenz gezogen (etwa ab dem zweiten Halbjahr 1967), der Verengung der wissenschaftlichen Ausbildung auf dem Wege der technokratischen Umgestaltung der Hochschulen zu Produktionsstätten von Fachidioten den Kampf anzusagen.

Generell sind zwei Phasen der studentischen Studien- und Hochschulreformpolitik zu unterscheiden: die immanente, die weitgehend parallel mit der radikaldemokratischen, antiautoritären Phase verlief und etwa mit dem Monat Mai 1968 endete, und die systemkritische, die mit dem sozialistischen Wandel der Studentenbewegung einherging, 1967 einsetzte, sich nach dem Mai 1968 verstärkte und bei den Germanisten in die Gründung der „Roten Zelle Germanistik“ (ROTZEG) am 15.6.1969 mündete. Sie war die erste Rote Zelle an der FU und unterschied sich von der vorhergehenden Organisationsform der Ad-hoc-Gruppe Germanistik sowohl ideologisch als auch durch ihre Verbindlichkeit (Mitgliederorganisation mit verpflichtenden Aufgaben und Beitragszahlung). Laut Statut „sieht die ROTZEG als ‚sozialistischer, marxistischer Kampfverband‘ ihre Aufgabe in einem Beitrag zur ‚Zerschlagung der Bourgeoisie‘, in der Bekämpfung der ‚Klassenuniversität‘“.[9] Den Anspruch, „als Germanisten einen branchenspezifischen Beitrag zum Klassenkampf zu leisten“, sollte wesentlich „eine revolutionäre Berufspraxis als Lehrer“ einlösen.[10] Die ROTZEG verstand sich in der ersten Zeit noch als Teil der von der Westberliner APO zu gründenden „sozialistischen Massenorganisation“. Ende des Jahres verabschiedete sie sich von dieser Vorstellung und wurde zur Keimzelle der Anfang 1970 gegründeten KPD/AO. Erwähnenswert ist die Schlusspassage im RPK-Artikel:

Die ROTE ZELLE als Organisation hat sowohl Erziehungs- als auch Schutzfunktion. Sie soll uns helfen, unsere bürgerliche Neigung zu Liberalismus und Individualismus zu bekämpfen. Sie soll verhindern, daß wir vereinzelt der Verfolgung durch den Staatsapparat, der Gefangennahme bei Aktionen, der Disziplinierung in den Institutionen ausgesetzt sind.

Wir werden dann sehen, daß politisch organisierte Arbeit nicht nur aufwendig, sondern auch befreiend ist.[11]

Im vorliegenden Beitrag wird die Phase der Politisierung bis zur Gründung der Kritischen Universität 1967 in den Fokus genommen, aus welchem Grund auf die ROTZEG nicht weiter eingegangen werden kann.[12]

Natürlich wurde von linken Studentenverbänden wie dem SDS auch schon vor 1967 sozialistische Politik betrieben, in der Hochschulpolitik verfolgten sie in dieser unmittelbar zurückliegenden Phase jedoch einen integrationsfähigen Reformkurs. Umgekehrt kann nicht davon die Rede sein, dass ab 1968 in der Hochschulpolitik nur noch Systemkritik an der Tagesordnung war. Das lag zum einen daran, dass der allergrößte Teil der StudentInnen das Studium fortsetzen und regulär abschließen wollte, zum anderen, weil es zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Interessen und entsprechend divergierende politische Gruppierungen gab, was sich in den Fraktionen der Gremien spiegelte. Die Ad-hoc-Gruppe Germanistik des Jahres 1967, die Interessierten eine offene Diskussions- und Aktionsplattform bot, unterschied sich auch darin vom „marxistischen Kampfverband“ ROTZEG von 1969, mit dem die neue Kaderlinie begründet wurde.

Mit dem lange Zeit bestehenden Nebeneinander von systemimmanenter Reformpraxis und systemüberwindender Alternative öffnete sich ein kritischer Deutungshorizont, in dessen transzendierender Perspektive einzelne Teilziele relativiert, andere wiederum als affirmativ kritisiert und aufgegeben wurden. Konkrete Verbesserungen mussten aber permanent und zwar in dem jeweils bestehenden Rahmen erkämpft werden. Daraus entwickelte sich im schwerpunktmäßig betrachteten Zeitraum ein spannungsvolles Nebeneinander beider Kritik- bzw. Aktionsformen.[13] Ablesbar ist dies unter anderem an dem nachfolgenden Beispiel.

Ausgangspunkte der intensivierten Studien- und Hochschulreformdiskussion waren einerseits die Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 1960 und 1962, andererseits die studentischen Denkschriften und Stellungnahmen.[14]

Allerdings waren es zuerst nicht die inhaltlichen Überlegungen der studentischen Stellungnahmen, die die Reformdebatte ankurbelten, sondern eher konkrete Probleme wie die in einigen Fächern zu beobachtende lange Studiendauer und die hohe Abbrecherquote. Auf eine entsprechende Anfrage des Berliner Abgeordnetenhauses an die Fakultäten der FU mit Frist zum 15.3.1965 sprach sich die Studentenvertretung der Phil. Fak. gegen „zwangsweise Studienzeitbegrenzungen“[15] aus und unterbreitete konkrete Reformvorschläge. Weil der Dekan der Phil. Fak. diese Vorschläge in seiner Antwort nicht berücksichtigte, richtete die studentische Sprecherin der Phil. Fak. Sigrid Rüger einen Brief an den Rektor der FU. Darin werden „die unzureichende Ausbildungsförderung, die Raumnot, der Dozentenmangel, die Überlastung der Studiengänge und die oft unsinnigen Studien- und Prüfungsanforderungen“ für die Studienverlängerung verantwortlich gemacht.[16]

Während die Politik von den Hochschulen Rechenschaft über die Gründe der langen Studienzeiten verlangte, bezweifelten diese, ob sie wegen der geringen Mittelzuwendungen für die benötigten Hochschulbauten den weiter steigenden Studentenzahlen gewachsen sein würden. Die 54. Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) legte am 9.7.1965 „schärfsten Protest“ gegen die Unterfinanzierung ein und empfahl gleichzeitig die Einführung einer Studienzeitbegrenzung (befristete Immatrikulation),[17] wogegen sich wiederum der VDS auf seiner Mitgliederversammlung vom 17.‒19.7.1965 wandte. Diese bloß administrative Reaktion der Universitäten auf ein vielfältig verursachtes Problem blieb ‒ vom AStA der FU als „Zwangsexmatrikulation“ thematisiert ‒ für die nächsten Jahre ein Dauerthema der Hochschulpolitik.

Obwohl die Reform der expandierenden Nachkriegsuniversität nicht nur organisatorisch oder quantitativ (mehr Räume, mehr Personal, mehr Examinierte) bewältigt werden musste, sondern letztlich auch eine Studienreform erforderte, war das Bewusstsein für die Einheit von Studien- und Hochschulreform nicht bei allen damit befassten Akteuren in gleicher Weise vorhanden. Es gab keinen in sich schlüssigen Reformprozess, sondern, wie so häufig in der Politik, ein situatives, reaktives Verhalten, das erst mit dem Auftreten massiver Probleme und Widersprüche an den Universitäten eine umfassende Reform zeitigte. Die Neuordnung kam spät und blieb bis zum Schluss umstritten, vor allem weil die studentischen Vorstellungen zum Teil weit über das jeweils zugestandene Reformniveau hinausgingen. Gerade in dieser fortbestehenden Kluft ist ein wesentlicher Grund für die Entstehung der Studentenbewegung zu suchen.

Der verzögerte, von divergierenden Interessen geprägte Reformprozess hinderte einzelne Institute und Fakultäten nicht daran, mit einzelnen Maßnahmen voranzuschreiten. Das war auch beim „Germanischen Seminar“ der Fall, wie das FU-Institut noch bis 1969 hieß. Dass diese Reformbemühungen einen langen Vorlauf hatten und in einen nationalen Diskurs eingebettet waren, wird meist übersehen. Dies soll zuvor in Erinnerung gerufen werden, zu welchem Zweck ich aus einer eigenen Arbeit zitieren möchte:

Die politische Vernachlässigung des Wissenschafts- und Hochschulsystem in den 50er und 60er Jahren, an der sich die studentische Kritik entzündete, war ein typisches Nachkriegsphänomen der Bundesrepublik. Es ging zunächst allen um die materielle Konsolidierung, den Wiederaufbau von Wohnungen, Fabriken und Verkehrswegen. Investitionen in die Bildung erschienen nachrangig. Klagen über Raumnot und Lehrkraftmangel durchziehen daher alle Analysen der Hochschulsituation in den ersten beiden Nachkriegsjahrzenten. Kennzeichnend dafür sind die Beiträge in der Deutsche(n) Zeitung (1946–1971) zur Hochschullage, die 1960 in einem Sonderdruck erschienen. Bernd Roeder zieht darin das Fazit, „daß bei einem Teil der wissenschaftlichen Hochschulen bereits 1959 ein wirklicher Notstand vorlag“ (Roeder 1960, S. 4).

Natürlich werden diese prekären Zustände früh auch in der Fachöffentlichkeit angesprochen. Den Anfang macht der „Hofgeismarer Kreis“ (1956). Auch Gremien wie der Wissenschaftsrat äußern sich bereits 1960 mit ersten „Empfehlungen“, 1962 werden „Anregungen“ nachgeschoben. Und parallel dazu kommentieren verschiedene Autoren die Lage, wenn sie sich mit dem Leitbild der Universität und den daraus erwachsenen Anforderungen befassen. Aber niemand stellte den Wissenschaftsbegriff so radikal in Frage wie der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) mit seiner Denkschrift Hochschule in der Demokratie von 1961 (die im Mai 1965 erweitert neu aufgelegt wurde: SDS 1965). […]

Bezeichnend für die technizistische Einstellung der Bundesregierung zur Hochschullage ist der Vorschlag des neben den Ländern damals für die Wissenschaft zuständigen Bundesinnenministeriums, das in seiner Ende 1959 erschienenen Studie über die Überfüllung der Hochschulen empfahl, „etwa jeden vierten Hochschulbesucher aus der Hochschule ‚herauszuprüfen‘, damit für die wirklich geeigneten Studenten Platz geschaffen wird“ (Roeder 1960, S. 4). Zur Erinnerung: Bei 55 Mio. Einwohnern der Bundesrepublik gab es 1959 gerade einmal 200 000 Studierende; 2016 waren es hingegen bei ca. 82 Mio. Einwohnern 2,8 Mio.“ (Schmidt 2018, S. 195f.).

Da die expandierende Wirtschaft immer mehr hochqualifizierte Fachkräfte benötigte, stieg die Zahl der Studierenden von ca. 130 000 im Wintersemester 1955/56 auf ca. 267 000 im Wintersemester 1965/66 an,[18] ohne dass die institutionellen Bedingungen in gleichem Maße mitgewachsen wären. Die Hochschulen suchten sich mit Zulassungsbeschränkungen zu helfen. Folglich gab es auch an der FU 1955 und 1957 einen Numerus clausus.[19]

Um der Überfüllung der Hochschulen zu begegnen, hatte der Wissenschaftsrat schon 1960 die Errichtung weiterer Universitäten und Fachhochschulen empfohlen. Es dauerte aber bei den meisten Vorhaben noch ein Jahrzehnt, bis diese Pläne realisiert werden konnten. Bis dahin wurden den bestehenden Hochschulen zwar neues Personal und neue Räume zugewiesen ‒ „Verdoppelung allein in den Jahren 1960 bis 1963“ ‒, dennoch „blieben die Engpässe, blieben die in manchen Studiengängen katastrophalen Studienbedingungen“ erhalten.[20] In einem Beschluss der politischen Exekutive vom 10.6.1963 wird festgehalten: „Die Ministerpräsidentenkonferenz beobachtet mit Sorge, daß sich die Dauer des Studiums an den Wissenschaftlichen Hochschulen in vielen Studienfächern ohne zwingenden Grund fortgesetzt verlängert“.[21] Die durchschnittliche Studiendauer bis zum geisteswissenschaftlichen Staatsexamen betrug z.B. am 1.1.1964 11,4 bis 11,8 Semester.[22]

Darauf reagierten die Kultusverwaltungen erst einmal mit der pauschalen Forderung nach administrativer Verkürzung der Studienzeiten, aber schon 1963 forderten sie, „die Prüfungsordnungen einer Revision zu unterziehen“.[23] Noch konkreter äußerte sich 1964 die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrem Beschluss vom 19.6.1964. Sie sah die „Ursache in einer unzweckmäßigen Organisation des Studienganges und in einer ungerechtfertigten stofflichen Überlastung der Studien- und Prüfungsordnungen“ und empfahl eine „Konzentration auf den wesentlichen Wissensstoff“, was freilich Erfolg nur dann verspreche ‒ und das ist eine beachtenswerte Einsicht –, „wenn die Studierenden selbst die Maßnahmen innerlich unterstützen“.[24] Demgemäß sollte man die Studierenden an den Reformen beteiligen; und das ist am Germanischen Seminar der FU dann auch geschehen.

Dem KMK-Beschluss wurde ein detaillierter Maßnahmenkatalog beigefügt, der teilweise schon zuvor vom Wissenschaftsrat und der WDR[25] thematisiert worden war. Er enthält u.a. die Einführung von Zwischenprüfungen, die es am Germanischen Seminar bereits seit Anfang der 60er Jahre gab, die Intensivierung der Studienberatung, die Normierung der Höchststudiendauer und eine stärkere Beteiligung des Mittelbaus an der Lehre.[26] Da nun auch die problemnahen Akteure, die Fakultäten und die Fachbereiche dringend zum Handeln aufgefordert waren, kam ab jetzt an den Universitäten der eigentliche Diskussions- und Reformprozess in Gang. In der Folge legten die Fakultäten konkretisierte Kommissionsberichte vor, die von den Philosophischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätstagen im Juni 1965 gebilligt und dann von der 54. WRK auf ihrer Sitzung vom 9.7.1965 als Beschluss übernommen wurden.

In Vorbereitung auf diese Fakultätsbeschlüsse wurden auch am Germanischen Seminar der FU erste Reformgespräche aufgenommen. Jedoch ist mein Archiv für diesen Zeitabschnitt lückenhaft, die zeitliche Zuordnung der Unterlagen eingeschlossen. Auch erinnern sich die mir zugänglichen Zeitzeugen nicht mehr an Details. Daher kann ich für 1965 nichts Konkretes über den Inhalt und über das Ausmaß der Konsensualität dieser Beratungen zwischen studentischer Institutsvertretung (auch kurz „IV“ genannt) und Professorenschaft sagen. Generell waren die Verhältnisse am Institut vor 1966 nicht übermäßig kontrovers,[27] auch wenn es Differenzen gegeben haben mag. Insgesamt betrachtet war das Lehrpersonal der Philosophischen Fakultät deutlich liberaler als das anderer Fakultäten. Damit korresponierte ein kritischeres Bewusstsein und eine engagiertere Haltung jenes „linkeren“ Teils der Studentenschaft, der auch der treibende Kern der Studentenbewegung war.

Die Liberalität der Philosophischen Fakultät war nicht nur an ihrer moderaten Haltung in der Kuby-Affäre abzulesen, sondern auch an anderen eindrücklichen Entscheidungen. Im Juli 1965 erklärte sie ihre Bereitschaft, künftig auf das Tragen von Talaren zu verzichten,[28] am 13.9.1965 ernannte sie Herbert Marcuse zum Honorarprofessor der FU.[29] Aus ihren Reihen stammte auch der neue, zum Wintersemester 1965/66 gewählte Rektor Hans-Joachim Lieber, ein liberaler Soziologe.[30] In der Sitzung der Philosophischen Fakultät am 31.7.1965 verlangte die Studentenvertreterin Sigrid Rüger die zweimalige Wiederholbarkeit der Zwischenprüfung, woraufhin die Fakultät die Änderung der von der Studienreformkommission erarbeiteten Vorlage beschloss.[31] Es waren denn auch fast ausschließlich Professoren der Philosophischen Fakultät, die sich in den Auseinandersetzungen zwischen Rektorat bzw. Akademischem Senat und Studentenschaft auf deren Seite stellten. Besonders stark engagierte sich übrigens Peter Szondi (1929–1971).[32]

Für die Promotion benötigte man damals den Nachweis des großen Latinums. Diese Bescheinigung fehlte mir, wie mir überhaupt Lateinkenntnisse im Rahmen eines Studiums der neueren Germanistik überflüssig erschienen. Die gesamte Studentenvertretung war der gleichen Ansicht. Da ich damals beabsichtigte, nach dem Staatsexamen mit einer literatursoziologischen Arbeit zu promovieren, stellte ich den Antrag, diese Voraussetzung für die neuere Abteilung abzuschaffen, dem dann auch entsprochen wurde. Man konnte also schon vor 1966 in der Fakultät einiges bewegen. Die Spannungen mehrten sich erst, als sich das von den StudentInnen vorgelegte Reformtempo steigerte und die Forderungen radikalisierten, was noch zu zeigen sein wird.

So unterschiedlich die Fakultäten an der FU verfuhren, so verschieden verhielten sich auch die westdeutschen Universitäten. Viele betrachteten die Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der WRK zur Reform von Studium und Hochschule nicht als Aufforderung zur Konzeption eines integrierten, fachspezifisch modifizierten Reformprozesses, sondern waren an schnellen, politisch vorzeigbaren Ergebnissen interessiert und kaprizierten sich auf administrativ leicht handhabbare Instrumente wie die sanktionierte Studienzeitbegrenzung.[33] Was im günstigsten Fall am Ende eines umfassenden Reformprozesses hätte stehen können, wurde rigoros nach vorne gezogen. Diese asymmetrische Praxis rief massiven Widerstand unter den StudentInnen hervor. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des VDS vom 18.7.1965 wurden die Beschlüsse der 54. WRK kritisiert, mit denen „unter dem Vorwand der Studienzeitverkürzung Reformen durch nicht durchdachte Verwaltungsvorschriften ersetzt werden sollen. Der VDS protestiert dagegen, daß die Studenten, die ohnehin schon die Hauptlast der Mißstände durch die Verlängerung ihrer Ausbildung zu tragen haben, nun u.U. noch zum erfolglosen Abbruch ihres Studiums gezwungen werden sollen“.[34] Weitere Proteste von Fachschaftsvertretern folgten.[35] Der Konflikt zog sich bis weit ins Jahr 1966 hinein und wurde von den AStAs vieler Hochschulen zum Thema gemacht.

In der damals noch sehr gemäßigten Ausdrucksweise des VDS hieß das, dass man schließlich einsehen müsse, „daß eine innere Straffung des Studiums nicht allein von vermehrten Anstrengungen der einzelnen Studenten zu erwarten war, sondern der durchgreifenden inhaltlichen und organisatorischen Neuordnung der Studien bedurfte. Die Reform mußte sogar administrativen Maßnahmen vorausgehen, damit diese nicht nur als Willkür auf dem Rücken der Studenten wirkten“.[36]

Eine Verkürzung des Studiums sei nur zu erreichen, wenn es nicht nur inhaltlich besser fundiert, sondern auch sozial flankiert (durch bessere Studienförderung) werde. Die Forderung wurde nicht gehört. Auch an der FU wurden mit Beginn des Sommersemesters 1966 in der juristischen und medizinischen Fakultät sanktionierte Höchststudienfristen eingeführt. Seit der erfolgreichen Urabstimmung zur Abwahl des korporierten AStA-Vorsitzenden Eberhard Diepgen 1963 herrschte an der FU ein aufsässiger plebiszitärer Geist, der schnell mobilisiert werden konnte. Das bestätigte sich 1965, als mit dem Rede- und Raumverbot für Erich Kuby und der sich anschließenden demonstrativen Nichtweiterbeschäftigung des sich kritisch äußernden Assistenten Ekkehart Krippendorff eine breite Solidarisierungswelle organisiert werden konnte, die via universitäre Disziplinarverfahren auch Teile der liberalen Professoren und des Mittelbaus erfasste.

Weil im Kontext dieser Auseinandersetzung auch das allgemeinpolitische Mandat der Studentenvertretung in Frage gestellt wurde, erweiterte sich der Konflikt zu einer Kampagne unter dem Schlagwort „Verteidigung des politischen Mandats“, verbunden mit der Forderung nach relativer Autonomie der Studentenvertretung im Rahmen ihrer satzungsmäßig garantierten Rechte. Die sog. Kuby-Affäre führte zu einem deutlichen Politisierungsschub an der FU,[37] der bis ins folgende Jahr anhielt und die schnelle und breite Mobilisierung für das erste Sit-in am 22.6.1966 gegen die Zwangsexmatrikulierung und für eine umfassende Studienreform erklärt. Diese Mobilisierung durch Konfrontation war jedoch nicht allein universitätsintern begründet, sondern bezog Energie auch aus der kulturellen Kluft in der Gesellschaft, die in weiten Teilen noch von einem reaktionären, zum Teil postfaschistischen Geist erfüllt war. Dafür stand auch der wirtschaftsliberale Bundeskanzler Ludwig Erhard, der am 1.7.1965[38] in Bonn abschätzig erklärte, „daß mit dem Begriff ‚Bildungsnotstand‘ ein ‚ungeheurer Unfug‘ getrieben werde. Früher hätten die Familien für das Studium ihrer Kinder Opfer gebracht und deshalb auch eine ‚gute Familienpolitik‘ getrieben.“ Heute hingegen verlange man „alles vom Staat“.[39]

Der frühe Politisierungsschub verstärkte sich im Jahr 1966, genährt durch Konflikte um Raumverbote für politische Veranstaltungen, Satzungsfragen und durch das zunehmende Engagement von AStA und politischen Studentenverbänden gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner. Die Universitätsspitze und die Westberliner Landesregierung hielten diese Ausweitung des studentischen politischen Engagements, das sich auch gegen die US-amerikanische Schutzmacht richtete, für illoyal und versuchten sie zu verhindern. Gleichwohl nahm die Protestbewegung in Vollversammlungen, Aufklärungsveranstaltungen, Demonstrationen etc. an Fahrt auf; sie erhielt im Sommersemester 1966 neue Nahrung durch die Zwangsexmatrikulationen in der juristischen und medizinischen Fakultät.[40] Im Juni schließlich eskalierte die Situation.

Am 20. Juni fand eine Podiumsdiskussion des AStA über „Studienreform und Studienzeitverkürzung“ statt. Einer der Referenten, Wolfgang Nitsch (SDS), führte dazu kritisch aus: „Die Presse, Ministerialbürokratie und der Politische Senat sollten durch die geplanten ‚Zwangsmaßnahmen lediglich beruhigt werden‘, während gleichzeitig die Universitätsgremien ‚in Sachen Studienreform […] auf der faulen Haut‘ lägen“.[41] Tags darauf wurde eine Vollversammlung aller Fakultäten angesetzt, auf der die von Rektor, Senat und einigen Fakultäten getroffenen Maßnahmen kritisiert wurden. Da am folgenden Tag, dem 22.6., eine Sitzung des Akademischen Senats anberaumt war, wurde dazu aufgerufen, sich um 15 Uhr vor dem entsprechenden Sitzungssaal zu versammeln. Bezugnehmend auf die Proteste an der University of Berkeley, zu deren Studentenaktivisten der AStA gute Beziehungen unterhielt, sollte die Versammlung als „Sit-In“ stattfinden.[42]

Dieses erste Sit-in an einer deutschen Universität fand durch seine Forderungen, den Verlauf und durch seine abschließende Resolution große überregionale Beachtung. Die Protestaktion dauerte fast zehn Stunden und endete erst nach Mitternacht. An ihr nahmen ca. 3000 StudentInnen teil, ein Fünftel der an der Universität Studierenden. In der zum Abschluss von den versammelten StudentInnen einmütig verabschiedeten Resolution heißt es:

Wir kämpfen nicht nur um das Recht, längere Zeit zu studieren und unsere Meinung stärker äußern zu können. Das ist nur die halbe Sache. Es geht uns vielmehr darum, daß Entscheidungen, die die Studenten betreffen, demokratisch nur unter Mitwirkung der Studenten getroffen werden.

Was hier in Berlin vor sich geht, ist ebenso wie in der Gesellschaft ein Konflikt, dessen Zentralgegenstand weder längeres Studium noch mehr Urlaub ist, sondern der Abbau oligarchischer Herrschaft und die Verwirklichung demokratischer Freiheit in allen gesellschaftlichen Bereichen. […] Es gilt, die Freiheit in der Universität als Problem zu sehen, das über den Rahmen der Universität hinausweist. Aus diesem Grunde sieht die Studentenschaft die Notwendigkeit, mit allen demokratischen Organisationen in der Gesellschaft zusammenzuarbeiten, um ihre Forderungen durchzusetzen.[43]

In dieser fast lapidaren Knappheit wurde ad hoc ein Text formuliert, den man als Manifest der radikaldemokratischen, antiautoritären Phase der Studentenbewegung verstehen kann, eine Phase, die bis 1968 andauerte.[44] Die Erklärung bedeutete die Abkehr von einem partikularen Konfliktverständnis hin zur Forderung nach erweiterten studentischen Mitwirkungsrechten an der Universität. Sie zielte zum einen auf eine umfassende Demokratisierung und problematisierte die Herrschaftsstrukturen in allen gesellschaftlichen Bereichen ‒ vermutlich die folgenreichste Wirkung, die von der Studentenbewegung ausging ‒ , zum anderen zielte sie auf eine Ausweitung der politischen Aktionsräume und -perspektiven über die studentische Sphäre hinaus.

Vor dem Hintergrund dieses einschneidenden Ereignisses beschloss der Konvent am 24. Juni 1966 ein Memorandum zur Reform des Studiums an der Freien Universität.[45] Dieser Schritt ist gewissermaßen die parlamentarische Ausführung des plebiszitären Beschlusses vom 22./23. Juni. Gemäß dem Selbstverständnis der FU aus ihrer Gründungsakte als „Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden“ könne die Reformdiskussion nur in der Form „gleichberechtigter Partner“ stattfinden. Dazu müssten „paritätisch aus Mitgliedern des Lehrkörpers und Studierenden zusammengesetzte Kommissionen“ auf allen Ebenen der Universität gebildet werden. Auf der Fachebene sollten die Kommissionen „aus je drei Mitgliedern des Lehrkörpers und drei Studierenden des Faches“ bestehen, „die die fachinternen Probleme der Reform beraten“ und die Ergebnisse „in regelmäßigen Abständen mit der Versammlung der im entsprechenden Fach Studierenden“ diskutieren.[46]

Dieser Dualismus zwischen Beratungsgremium (mit von der gewählten Studentenvertretung entsandten Mitgliedern) und der Vollversammlung aller Studierenden des Faches bildete von nun an die Grundstruktur studentischer Willensbildung. Daneben gab es den Einflussstrang der Studentenverbände, die mit ihren Mitgliedern und Konzepten in den verschiedenen Gremien präsent waren. Gegen Ende der Studentenbewegung verloren sie immer mehr an Bedeutung, weil sie tendenziell mit den Gremien verschmolzen, was z.B. auch an der Ad-hoc-Gruppe der Germanisten zu beobachten ist.

Gegenüber dem vehementen Verlangen der StudentInnen nach einer ganzheitlichen Studienreform befanden sich die Professoren in der Defensive. Die Politik hatte wiederholt Erwartungen an eine effizientere Studienorganisation geäußert und der Wissenschaftsrat immer konkretere Empfehlungen ausgesprochen, deren Ausgangspunkt das letzte Gutachten des Wissenschaftsrates war.[47] Darauf bezugnehmend hatte die WRK die Fakultäten aufgefordert, bis Anfang Dezember 1966 Stellungnahmen abzugeben.

Um die erwarteten Ergebnisse etwas zu steuern, wurden von der 56. Plenarversammlung der WRK vom 5.‒7.7.1966 in Hamburg 23 Fragen an ihre Mitgliedshochschulen verschickt, die über den Anlass hinaus die Diskussion der nächsten Jahre bestimmen sollten. Sie bezogen sich unter anderem auf

‒ die Verkürzung des Studiums (neun Semester, inklusive Prüfungszeit)

‒ die Einführung einer selektiven Zwischenprüfung in den geisteswissenschaftlichen Fächern

‒ das eventuelle Erfordernis obligatorischer Studienpläne, um eine Studienzeitbegrenzung zu ermöglichen

‒ die Möglichkeit einer Vereinheitlichung der Studienpläne im Bundesgebiet (Hochschulwechsel etc.)

‒ die Möglichkeit der Universität, bis Ende des Jahres (1966) die Kosten für die aus den Empfehlungen resultierenden Maßnahmen anzugeben, ggf. mit fixierten Studentenzahlen (Numerus clausus)

‒ die Bereitschaft der Fakultät, einem vergrößerten, nicht habilitierten Mittelbau Vertretungsrechte in der engeren Fakultät einzuräumen

und sie bezogen sich unter anderem darauf,

‒ ob die Voraussetzung zur Promotion ein vorheriger Studienabschluss sein soll

‒ ob die Lehre, Beratung und Betreuung bei einem achtsemestrigen Studium gewährleistet werden könne

‒ ob die Zweiteilung in ein berufsbefähigendes und in ein wissenschaftliches Aufbaustudium möglich und notwendig sei.

Der allgemeine öffentliche Erwartungsdruck war jedenfalls ausgeprägt und die überraschende Großversammlung im Foyer des Henry-Ford-Baus am 22. Juni, in dem bis tief in die Nacht viele Studenten auf steinigem Boden ausharrten, hatte eine unerwartet breite Resonanz gefunden, die nun auf die FU zurückwirkte. Wenn sie nicht schon gebildet worden waren, so wurden die Studienreformkommissionen auf Fakultäts- und Fächerebene alsbald ins Leben gerufen. Nur auf der Universitätsebene hakte es; der konservative Akademische Senat tat sich schwer mit der studentischen Forderung nach einer paritätischen Kommission. Hier begnügten sich Konvent und AStA schließlich mit vier statt der geforderten sechs studentischen VertreterInnen.[48]

Das Germanische Seminar startete nicht von Null auf Hundert in den Reformprozess. Es gab bereits seit Längerem ein formalisiertes Grundstudium (es war zum Sommersemester 1966 reformiert worden[49]) und eine obligatorische Zwischenprüfung. Aber trotzdem herrschte große Unzufriedenheit. Das Studium wurde als Überlast empfunden, was vor allem an der stark ausgebauten älteren Abteilung lag, die neben Literaturgeschichte auch noch indogermanisch fundierte Sprachgeschichte als Prüfungsanforderung vorsah (an der FU in dieser Form vielleicht auch ein Erbe Helmut de Boors). Jedenfalls konnte die Studentenvertretung darauf verweisen, „daß mehr als 50 Prozent aller Germanistikstudenten ihr Studium abbrechen und daß der erfolgreiche Teil der Studenten im Durchschnitt 13 Semester benötigt“.[50]

Mit dieser Hypothek auf dem Verhandlungstisch unterstrichen die StudentInnen der IV in einem Papier vom 11.7.1966 die Dringlichkeit der anstehenden Aufgaben, wobei sie gleich zu Beginn „Fragen des Studienaufbaus, der Staatsexamensanforderungen sowie der didaktischen Gestalt der Lehrveranstaltungen“ aufzeigten, die sie „zusammen mit den Dozenten des Seminars […] durchdenken“ wollten, um „gemeinsam zu geeigneten Lösungen zu gelangen, soweit sie innerhalb des eigenen Verfügungsbereichs des Seminars liegen“. Im Einzelnen forderten sie eine durchgängige „persönliche Studienberatung“ durch einen Assistenten „während der ersten Studiensemester“; ferner „die gegenseitige Abstimmung der Übungen und Proseminare des Grundstudiums“ zur Wahrung der Einheitlichkeit des Angebots und damit der Anforderungen. Zum Schluss kam die Institutsvertretung auf die Verknüpfung „einer Neuordnung des germanistischen Studienganges“ mit einer „Revision der bestehenden Staatsexamensanforderungen“ zu sprechen und wünschte, bezogen auf letzteren Punkt, über die laufenden Verhandlungen der Fakultät mit dem Akademischen Senat informiert zu werden.

Mit Nachdruck vertreten wurde auch die Forderung, Lehrveranstaltungen zu evaluieren. Die Evaluation sollte auf der Basis von Umfragen erfolgen und die Ergebnisse anschließend in der Hochschule durch „geeignete Formen der öffentlichen Kritik“ zur Diskussion gestellt werden. Dabei standen vermutlich auch die damals stark umstrittenen Vorlesungsrezensionen Pate, die seit Februar 1966 im FU-Spiegel. Offizielle Studenten-Zeitschrift an der Freien Universität herauskamen. In diesem Zusammenhang wird eine zu Beginn des Sommersemesters 1966 durchgeführte umfangreiche Erhebung in den Seminaren und Vorlesungen erwähnt, zu der neben der Einschätzung des eigenen Engagements und Fragen zur Beurteilung der Leistung des Dozenten, zur Gruppenarbeit, zu Tutorien etc. auch ein umfangreicher allgemeiner Teil gehörte (44 Fragen). Es wurden biographische, soziale und kulturelle, aber auch Wissensfragen gestellt, mit dem Ziel, ein umfassendes Bild von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Befragten zu erlangen (insgesamt 83 Fragen!). Der Fragebogen zu den Vorlesungen war deutlich kürzer (48 Fragen), was vermuten lässt, dass er später angefertigt wurde, oder dass die Masse der erwarteten Rückläufe zu evaluatorischer Mäßigung nötigte.[51]

Die Darlegungen kennzeichnet ein sachlich-kooperativer Ton. Zwei Jahre später hat sich der Sprachstil total gewandelt, ist nun brüsk und konfrontativ. Dazwischen lagen aufwühlende Ereignisse, die die Studienreformdebatte überlagerten und in eine ganz andere Richtung lenkten.

Die wichtigsten Ereignisse mit unmittelbarer Relevanz für die Studienreform:

‒ 22./23.6.1966 Sit-in zu den Themen Zwangsexmatrikulation und Studienreform

‒ 24.6.1966 Beschluss des Konvents über die Einrichtung von paritätischen Studienreformkommissionen auf allen Universitätsebenen

‒ Konstituierende Sitzung der Fachkommission zur Studienreform am 23.11.1966.

Die auf Institutsebene des Germanischen Seminars gebildete Kommission war nicht halb-, sondern drittelparitätisch zusammengesetzt, weil der Mittelbau ebenfalls angemessen vertreten und neue wie alte Abteilung berücksichtigt sein sollten. Mitglieder der Kommission waren: „Prof. Bumke, Prof. Lämmert, Frau Dr. Henning, Dr. Rappl, Heidegert Schmid-Noerr und Volker Wild“.[52] Zur Intensivierung der Zusammenarbeit am Institut beschloss die Fachkommission am 18.1.1967 die Einrichtung eines neuen, breiter legitimierten Entscheidungsorgans, Seminarkonferenz genannt, die vom Sommersemester an tätig werden sollte. Ihr wurden koordinierende Funktionen und organisatorische Kompetenzen zugewiesen, ohne die Rechte der Direktorenkonferenz zu schmälern. Mitglieder waren hier: „Der Geschäftsführende Direktor, ein Ordinarius der jeweils anderen Abteilung, ein Akademischer Rat, ein Oberassistent, der Verwalter des Seminars und 2 Mitglieder der IV“.[53]

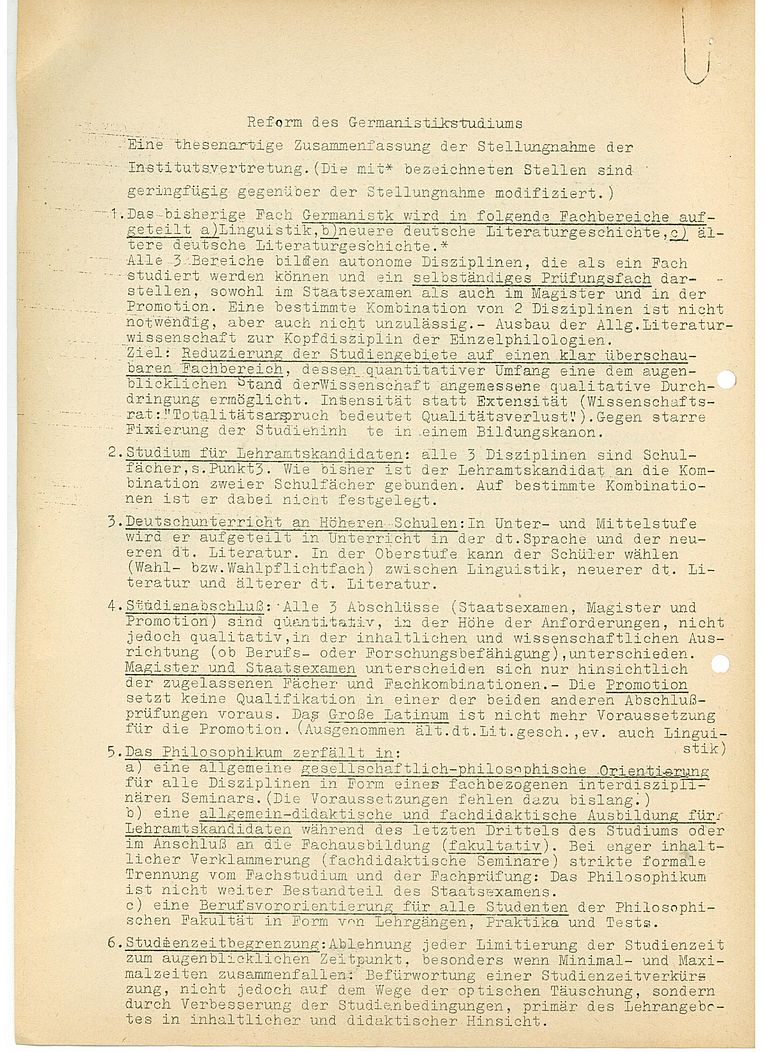

Zu ihrer konstituierenden Sitzung legte die Institutsvertretung eine ausführliche Stellungnahme zum Vorschlag des Wissenschaftsrates vor.[54] Dem Positionspapier ist das Bemühen anzumerken, sich in Argumentation und Formulierung als ebenbürtiger Partner der Professoren zu erweisen und durch konkrete Reformvorschläge gleich zu Beginn der Kommissionsarbeit in die Offensive zu gehen. Im Unterschied zu schriftlichen Äußerungen der Institutsvertretung zwei Jahre später ist der Ton noch nicht konfrontativ, sondern differenziert, sachorientiert und kooperativ, wobei durchaus auf drängende Probleme wie die dramatische Abbrecherquote von über 50 Prozent hingewiesen wird.

Das vom Wissenschaftsrat in Vorschlag gebrachte „integrierte Studium“ wurde aufgegriffen und zu einem Schlüsselbegriff der Studienreform ausgeweitet. Dieser Schritt war zugleich Ausgangspunkt für das Aufzeigen vielfältiger Defizite im Grundstudium und in der Ausbildung für die Schulpraxis und damit des Staatsexamens, das die übergroße Mehrheit der Studierenden anstrebte. Ziel bei der Anlage des Magister- und des Lehramtsstudiums war ihre Angleichung, damit einer Änderung des Berufswunsches während des Studiums nichts im Wege stand. Aus eben diesem Grund sollte auch das Philosophikum in veränderter Form aus dem Staatsexamen als wissenschaftlicher Prüfung ausgelagert und vorher oder nachher gesondert abgelegt werden können. Insgesamt plädierten die Verfasser in Bezug auf die drei möglichen Abschlüsse – Staatsexamen, Magister, Promotion[55] – für eine quantitative, aber keine qualitative Differenz im Aufbau des Studiums.

Große Aufmerksamkeit widmeten sie dem Grundstudium und der Einheit des Fachbereichs. Der Erfolg des Grundstudiums müsse durch bessere Organisation, thematische Abstimmung, kooperative Arbeitsformen u.a.m. sichergestellt werden. Als grundlegende Probleme werden genannt:

Dermaßen im Grundstudium mit disparatem Wissensstoff überladen, dessen innerer Zusammenhang und gemeinsame Zuordnung auf ein überschaubares Sachgebiet dem Studenten verborgen bleibt, wird die Spezialisierung im Hauptstudium zum wahllosen Herausgreifen sogenannter Schwerpunkte aus einem Konglomerat unreflektierter Kenntnisse.[56]

Der Status quo zwinge dazu, die Einheit des Faches zu problematisieren. Nach einem Rückblick auf die Entstehung als Germanische Philologie im 19. Jahrhundert wird die Schlussfolgerung gezogen, das Fach solle künftig in vier Bereiche gegliedert werden:

‒ Allgemeine Literaturwissenschaft

‒ Deutsche Sprachgeschichte und Allgemeine Sprachwissenschaft

‒ Geschichte der älteren deutschen Literatur

‒ Geschichte der neueren deutschen Literatur

Weiter wird ausgeführt: „Alle vier Bereiche bilden autonome Disziplinen, die als ein Fach studiert werden können und ein selbständiges Prüfungsfach darstellen“,[57] und zwar in allen drei Studienabschlüssen. Mit unverkennbar an Adorno geschultem Gestus erwidern die Verfasser den Bedenkenträgern: „Gefährlich ist jene Argumentation, welche sich der Fetischisierung bedient und von der Germanistik an sich spricht, gleich als wickele sich in ihrer Geschichte nur aus, was in ihr als solcher angelegt ist, so daß sie zu teilen, sie aufzugeben heiße, weil sie als Einheit begonnen habe“.[58]

Ein Flugblatt vom 1.12.1966, das von der Institutsvertretung nach den Vorlesungen verteilt wurde, weist auf die Arbeit der Fachkommission zur Studienreform hin und auch auf die Stellungnahme der Institutsvertretung vom 23.11.1966, die für 30 Pfennig zu erwerben war. Zugleich wurde zur Informationsveranstaltung am 12.12.1966 über die Reform des Germanistikstudiums eingeladen. In dem anderthalbseitigen Handout „Reform des Germanistikstudiums“ (Abb. 1 und 2) erscheint die Stellungnahme der Institutsvertretung in zusammenfassender Form.

Auf der ersten Sitzung der Fachkommission am 23.11.1966 wurde eine kurze Stellungnahme zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates beschlossen, die einerseits eine weitgehende Ablehnung von deren Vorschläge enthielt, andererseits so allgemein gehalten war, „daß die weitere Arbeit nicht von vornherein auf bestimmte Positionen festgelegt, sondern für die Entwicklung eines eigenen Gegenmodells offen ist“.[59] Diese Stellungnahme wurde an die Fakultätskommission weitergeleitet, die auf der Grundlage der Beiträge aller Fächer eine zusammenfassende Stellungnahme erarbeitete. Sie wurde am 14.12.1966 von der Fakultät gebilligt und dem Fakultätstag, der WRK und dem VDS übersandt. Der Fakultätskommission gehörten „7 Professoren, 3 Akademische Räte bzw. Assistenten und 3 Studenten“ an. Den Vorsitz führte ebenso wie in der Fachkommission Professor Lämmert.[60]

Diesem Kurzbericht der Institutsvertretung sind vier Seiten mit statistischen Angaben über Verlauf und Ergebnis (Abschlüsse und Abbrecherquote) des Germanistikstudiums im Vergleich mit anderen Fächern angefügt. Sie basieren auf einer 1966 veröffentlichten Studie,[61] durchgeführt 1964 und 1965 vom kurz zuvor gegründeten Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.[62] In der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Probleme an den Hochschulen wurde konkreten Zahlen als Beleg für berechtigte Kritik eine wichtige Funktion zugewiesen. Auch in der Stellungnahme der Institutsvertretung vom 23.11.1966 werden statistische Daten als Voraussetzung für eine bessere Planung hervorgehoben: „Bei einem Seminar von fast 2000 Studenten spielt Statistik eine Rolle, und hat ihre Vernachlässigung empfindliche Konsequenzen für Studium und Lehre“.[63]

Zwei statistische Angaben fungierten als Schlüsselbelege für die Misere, die hohe Abbrecherquote in den Kulturwissenschaften von über 50 Prozent im Jahr 1965 ‒ die Untersuchung Studienweg und Studienerfolg (1966, S. 175) nennt als durchschnittliche Abbrecherquote 45 Prozent für Studenten und 63 Prozent für Studentinnen ‒ und die durchschnittliche Studiendauer bis zum Abschluss des Examens in Germanistik von 13 Semestern (ebd., S. 140). Im Unterschied dazu waren die Verhältnisse in anderen Fächern günstiger ‒ selbst die durchschnittliche Dauer des Medizinstudiums war kürzer (ebd.). Im selben Zeitraum wurden noch weitere Erhebungen durchgeführt, eine davon arbeitete ich zu einem Beitrag für das Webprojekt „1968 in der deutschen Literaturwissenschaft“ aus.[64] Was aus der großen Vorlesungs- und Seminarumfrage geworden ist, deren Fragebögen dokumentiert sind, vermag ich auf Basis meiner Unterlagen nicht zu sagen.

Die hochschulpolitische Praxis der Jahre 1965/66 kann als Phase der immanenten Kritik angesehen werden. Die Missstände in den Studienverhältnissen wurden weitgehend an deren normativen Voraussetzungen gemessen. Auch der Studienführer, den Volker Wild und ich 1966 schrieben und Anfang 1967 veröffentlichten, ist jenseits seiner notabene deskriptiven Systematik noch kaum von einem rebellischen Geist, sondern überwiegend von einem studentenfreundlichen Pragmatismus geprägt, der sich vor allem in der Relativierung überzogener Erwartungen z.B. in den Prüfungsanforderungen für das Staatsexamen ausdrückt. Wenn es in der Passage über die Anforderung an den Hauptfachgermanisten für die ältere Abteilung heißt: „Kenntnis der Geschichte der älteren deutschen Literatur seit der ahd. Zeit. gestützt auf ausgedehnte Lektüre von literarischen Denkmälern, einschließlich der wichtigsten mittellateinischen“,[65] so konnten wir vor allem den letztgenannten Punkt schon damals nicht ernst nehmen. Solche Vorgaben taugten allemal zur Einschüchterung der Prüflinge und trugen sicher zur Resignation so manches Abbrechers bei. Gegen die Hypertrophie solcher Ansprüche argumentierend, wollten wir zum souveränen Umgang mit ihnen ermutigen. Im Übrigen lautete die salvatorische Formel, derer wir uns bedienten: „Wenn wir dabei die bestehende Praxis in aller Genauigkeit zu beschreiben versuchen, so heißt das nicht, daß wir sie in allen Zügen gut heißen“.[66]

Das studentische Selbstverständnis dieser Phase kommt gut in unserem Abschnitt über die Institutsvertretung zum Ausdruck:

Optimistisch lässt sich formulieren, daß ihre Einflußmöglichkeiten so weit reichen, wie ihre Vorschläge gut, d.h. sachlich fundiert sind. Eine solche umfassende Mitsprache, an westdeutschen Seminaren wohl nirgends zu finden, entspricht dem sogenannten „Berliner Modell“, d.h. der in der Satzung der FU auffallend wörtlich genommenen Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Die Möglichkeit dieser Gemeinsamkeit, wenn über die Dinge des Studiums entschieden werden soll, verpflichtet die IV [= Institutsvertretung] zu umfassender Wahrnehmung der studentischen Interessen, indem sie Mängel in der augenblicklichen Studiengestaltung feststellt und realisierbare Vorschläge, die stets von einer weiterführenden Studienkonzeption geleitet sein sollten, zu ihrer Beseitigung macht.[67]

Als konkretes Beispiel nannten wir die Stellungnahme der Institutsvertretung zum Vorschlag des Wissenschaftsrates vom 23.11.1966, deren thesenartige Zusammenfassung (Abb. 1 und 2) wir dann auf den folgenden Seiten (3‒5) zitierten.

Die Vorschläge sollten „gut“ und „realisierbar“ sein, sie erhoben keinen Utopieanspruch wie ein gutes Jahr später. Man wollte im Rahmen des Bestehenden etwas erreichen und hoffte, damit auch das Bestehende zu verändern. 1968 stellte man das Bestehende ganz direkt in Frage. Es gehörte zur Tragik der liberalen, reformbereiten Professoren (Professorinnen gab es 1966/67 auch an der FU nur wenige), dass, kaum waren sie mit den weitgehenden Reformideen einverstanden, sie von den studentischen AktivistInnen mit der nächsten, deutlich radikaleren Volte konfrontiert wurden, der sie schwerlich oder gar nicht folgen konnten. Diesen asymmetrischen Beschleunigungsprozess, dessen gestalterisches Potential gegen Ende der Studentenbewegung von destruktiven Energien fast ausgezehrt wurde, versuchte die sozialdemokratische Landesregierung 1969 durch ein drittelparitätisches Hochschulgesetz aufzuhalten und politisch zu befrieden. Die Intervention kam zu spät, um Frieden zu stiften, und hatte später vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand.[68]

Vorläufig aber wurde auf allen Ebenen über die Reformen weiterverhandelt. Im ersten Heft des hektographiert hergestellten Germanistik-Studiums (H. 1‒6, 1967‒1968)[69] wurden die LeserInnen mit dem wiederabgedruckten Vortrag von Eberhard Lämmert, gehalten am 29.10.1963 vor der Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten in Bonn, in die schon länger bestehende Misere des Massenfachs Germanistik und des Deutschunterrichts an den Schulen eingestimmt (S. 2ff.). Das zweite Heft enthält ein Interview mit Lämmert zum aktuellen Stand der Diskussionen in den beiden vom ihm geleiteten Reformkommissionen, jener der Philosophischen Fakultät und jener des Germanischen Seminars (S. 24ff.). Aus seinen Antworten geht hervor, dass bereits einige studentische Forderungen berücksichtigt wurden.

Nach einjähriger Arbeit der Studienreformkommission Germanistik legte diese einen neuen, von vier Studenten, drei AssistentInnen und drei Professoren erarbeiteten Entwurf vor, der auf einem Institutshearing am 22.1.1968 diskutiert und zu dem das Forum Junge Germanistik eingeladen[70] und in seiner Zeitschrift berichtet hatte.[71] In die Neufassung waren wichtige Elemente aus der studentischen Stellungnahme vom November 1966 eingegangen.

Ähnlich kooperativ verlief auch die Zusammenarbeit zwischen StudentInnen und Lehrkräften in den Reformkommissionen der anderen Universitätsebenen. Der Start der universitären Kommission verzögerte sich zwar aus dem im nachfolgenden Absatz genannten Grund, aber im November 1966 nahm auch sie die Arbeit auf. Der Akademische Senat bescheinigte ihr auf der Senatssitzung vom 11.1.1967 ihre „gute Zusammenarbeit in der Studienreformkommission“.[72]

Man kann zumindest für die Arbeit in der Reformkommission der Germanisten festhalten, dass dort in den Jahren 1966/67 effizient gearbeitet und einiges erreicht wurde. Dies ist umso mehr bemerkenswert, weil zur gleichen Zeit im Hintergrund ein permanenter Kleinkrieg zwischen AStA und Universitätsleitung tobte, wobei die eine Seite ihn vor allem mit disziplinarischen Mitteln (Geldentzug, Raumverbot, Disziplinarverfahren, Polizeieinsatz etc.) führte, was von der anderen Seite mit Protestversammlungen, massenhaften Sit-ins, Anrufen des Verwaltungsgerichts und der Blockade von Universitätsgremien beantwortet wurde. Zu Aktionen gab es auf studentischer Seite fast wöchentlich Anlässe,[73] mal waren es nicht gern gesehene Erklärungen und Veranstaltungen z.B. gegen die US-amerikanische Vietnam-Intervention, mal die Störung einer Diskussionsveranstaltung mit dem Rektor zur Studienreform, so geschehen am 26.11.1966 durch SDS-Mitglieder (der Kommune I[74]), was den Entzug der Förderungswürdigkeit des SDS einleitete. Kommunemitglieder hatten sich auch mit dem „Pudding-Attentat“ gegen Vizepräsident Humphrey[75] unbeliebt gemacht. Bei allem war zumindest indirekt die Studentenvertretung der FU involviert, weil sie die offene Distanzierung verweigerte.

Auch der Besuch des persischen Schahs am 2. Juni 1966 in Berlin verlief nach dem inzwischen eingespielten Muster. Eine Aufklärungsveranstaltung über das verbrecherische Regime von Schah Mohammed Reza Pahlavi am Vorabend seines Besuchs, die im Audi Max der FU vor 2000 StudentInnen stattfand, stimmte auf die Protestversammlungen vor dem Rathaus Schöneberg und der Deutschen Oper ein. Im feindseligen Klima der durch die Berliner Presse gegen die Studenten aufgepeitschten Emotionen agierte die Polizei vor der Oper mit ungezügelter Härte gegen die hinter Absperrgittern stehenden Demonstranten und prügelte sie in die Seitenstraßen. Dabei fiel der Schuss, mit dem Polizeiobermeister Kurras den Studenten der Germanistik und Romanistik Benno Ohnesorg tötete. Der Vorgang ist häufig und ausführlich beschrieben worden, wodurch sich eine detaillierte Darstellung in diesem Rahmen erübrigt.[76]

Die Wirkung dieser Attacke wurde dadurch verstärkt, dass Polizei, Presse und Politik den StudentInnen die Schuld an der Eskalation der Ereignisse gaben. Die mit einem totalen Demonstrationsverbot, angedrohten Schnellgerichten und einer weitgehenden Isolation auf dem Campus in Dahlem konfrontierten StudentInnen empfanden neben Trauer auch ohnmächtige Wut, gespeist aus der moralischen Empörung, zu Unrecht kriminalisiert worden zu sein. Auch der von Klaus Hartung im neuen Debattenforum der Germanisten[77] kurz nach dem 2. Juni verfasste Beitrag „Zur ‚Politisierung‘ der Germanistik“ ist noch ganz vom Eindruck dieser Ereignisse bestimmt. Mit dem begreiflichen Pathos der Zeit fragte er anklagend, „wie noch Freiheit der Wissenschaft zu behaupten sei, wenn die praktische politische Freiheit unterdrückt wird.“[78] Seine daraus gezogenen Folgerungen einer notwendigen Politisierung münden jedoch in relativ gemäßigte Forderungen nach mehr fachinterner Öffentlichkeit, neuen Diskussionsforen und mehr Lernfreiheit gegenüber der Lehrfreiheit der Lehrenden.

Die Diskussionen dieses heißen Sommers gingen darüber bald hinaus. Aus der Empörung und der empfundenen Schwäche entwickelte sich die trotzige Überzeugung, dass sich der kritische Gedanke nicht der rohen staatlichen Gewalt beugen dürfe. Die neu gewonnene Haltung wurde in den Vollversammlungen in politische Energie transformiert, mit der die StudentInnen zu enormer Kraftanstrengung für eine Gegenaufklärung in der Stadtgesellschaft mobilisiert werden konnten.[79]

Aus der Fülle der Initiativen entstand die Idee einer Kritischen Universität, die auch für Nicht-StudentInnen offen sein sollte. Im „Provisorischen Verzeichnis“ der KU für das Wintersemester 1967/68 heißt es über die drei Hauptaufgaben: „1. Permanente Hochschulkritik und praktische Studienreform, 2. Verbreiterung und Intensivierung politischer Praxis, sei es in spontanen Aktionszentren, politischen Hochschulgruppen oder in der Studentenvertretung, mit Hilfe wissenschaftlicher Analyse und Kritik, 3. Vorbereitung der Studenten auf die Praxis der Wissenschafts- und Gesellschaftspolitik in ihren künftigen Berufen und Unterstützung der kritischen Intelligenz in diesen Bereichen.“ Doch an die KU wurden noch darüber hinausgehende Hoffnungen geknüpft. Sie „könnte zu einer radikaldemokratischen Opposition oder Gegengewalt im Bereich von Wissenschaft, Schule und Intelligenz, und damit zu einer Komponente außerparlamentarischer antiautoritärer Opposition werden“.[80]

Die KU endete mit dem Sommersemester 1968 schon früh. Über den damit verbundenen Reintegrations- und städtischen Diffusionsprozess habe ich damals einen Rundfunkbeitrag geschrieben, aus dem ich einige Passagen zitieren möchte, weil ich seinerzeit näher an den Ereignissen war und sie heute nicht mehr so präzise erinnern kann:

Von Anfang an gab es verschiedene Positionen unter den Initiatoren. Die einen leitete nur der Wunsch nach praktischer Studienreform. Dazu heißt es im ersten provisorischen Programm aus dem Sommer 1967: Die Kritische Universität „kann dazu beitragen […] das Studium sowohl unmittelbar interessanter und lebendiger werden zu lassen, als auch nützlicher für die künftigen speziellen Berufsanforderungen zu machen“. Sie wollten eher ein Ergänzungsprogramm mit bislang vernachlässigten neuen und interdisziplinären Gebieten. Andere – und sicherlich der größte Teil – stellte sich überdies zur Aufgabe: „die aktuellen politischen Ziele und Aktionen der demokratischen Oppositionsbewegung unter den Studenten und der Jugend Westberlins durch wissenschaftliche Analyse und kritische Reflexion effektiv zu machen“. Das bedeutete, die Mittel zur Kritik der universitären Wissenschaft zu Mitteln der Gesellschaftskritik auszubauen. […]

Stand bislang die Studienreform verständlicherweise im Vordergrund, weil der Kampf für die unmittelbaren Interessen den dringendsten Bedürfnissen entsprang und die größte Aussicht auf Solidarisierung und Massenbasis besaß, so erkannte man jetzt, daß entscheidende und langfristige Veränderungen nur durch eine gleichzeitig vorgenommene Instituts-und Hochschulreform möglich seien. Auch in Hinblick auf diese strategische Wende muß das Schicksal der KU interpretiert werden. Im Grunde genommen bedeutete der „Auszug“ der kritischen Studenten aus der FU in die Seminare der KU eine Entschärfung des inneren Konflikts, was z.B. besonders von den konservativen Professoren immer verkannt worden ist; indessen abzulesen auch am Rückgang der Vorlesungsrezensionen und Seminarkritiken im FU-Spiegel. […]

In den Auseinandersetzungen der Studenten mit ihren Dozenten über die Funktion der Wissenschaft in einer Notstandsgesellschaft wurde die Hilflosigkeit spürbar, die politisch negativen Entwicklungen in der Bundesrepublik aufzuhalten, sofern die Produzenten nicht selbst über ihre Produktionsmittel verfügten. Übertragen auf die Sphäre der Universität hieß das: Intensivierung der Demokratisierungsbestrebungen an der FU, Forderung nach paritätischer Mitbestimmung, Finanzierung studentischer Forschungsprojekte usw. Kritische Theorie mußte so lange ohnmächtig sein, wie sie nicht über die Machtmittel adäquater Praxis verfügte, d.h., wieder auf die Universität übertragen, so lange sie nicht wenigstens die staatlichen Ressourcen nutzen konnte, die zur Ausarbeitung von Analysen und der daraus folgenden Praxis notwendig sind. Die Tendenz war in der Folge, die KU in die FU zu integrieren und damit die kritische Wissenschaft als Antrieb zu permanenter Veränderung der Gesellschaft zu institutionalisieren. […]

Viele derartige Initiativengehen jetzt aber von den ad-hoc-Gruppen aus–einer neuen Organisationsform studentischer Hochschulpolitik, deren organisatorisches Gewicht als Aktionskerne bereits das der alteingesessenen politischen Hochschulverbände erreicht oder gar schon überschritten hat. Damit ist zugleich eine der Hauptforderungen der KU, die sie sich bei ihrer Gründung stellte, eingelöst worden. Und in der Tat hat sich ein Großteil des politischen Potentials der KU in ihnen neu gesammelt. Mit ihrer offenen Struktur: jeder kann mitwirken, niemand wird in besondere Funktionen gewählt ‒damit entfällt auch das Problem der Amtsautorität ‒ entsprechen sie am ehesten der gegenwärtigen antiautoritären Struktur der politisch aktiven Studentenschaft. Inzwischen gibt es ad-hoc-Gruppen an fast allen Fakultäten und an den meisten großen Instituten der Philosophischen Fakultät. Hiermit hat sich vollzogen, was als Verlegung der Entscheidungen an die Basis bezeichnet wurde. Weniger der AStA und schon gar nicht der Konvent bestimmen die faktische Politik an den Instituten und Fakultäten, sondern die ad-hoc-Gruppen, die zwar oft zugleich die Aufgaben der Studentenvertretungen wahrnehmen, als ad-hoc-Gruppen sich aber vom „Mauschelzwang“ mit den Ordinarien befreit fühlen und damit unabhängiger und notfalls auch mit mehr Druck auftreten können. […]

Aber auch für viele Liberale und Sozialdemokraten unter den Dozenten ist es bitter, ihre Hoffnungen auf den FU-Frieden qua Partialreform mit Hilfe des Vorschaltgesetzes, das die drittelparitätische Institutsreform ermöglicht, so nachhaltig getäuscht zu sehen. Doch den Studenten geht es nicht um Reform von Mißständen, sondern um grundlegende und permanente Veränderungen, weshalb auch alle Bemühungen der liberalen Dozenten durch fixierte Satzungen die Protestbewegung abzufangen, letztlich fehlgehen müssen. Von der Mehrheit der politisch aktiven Studenten werden letztlich nur Satzungen akzeptiert, die die demokratische Dynamik von Wissenschaft und Gesellschaft strukturell widerspiegeln und offen für alle emanzipatorischen Bedürfnisse der an Lehre und Forschung Beteiligten sind, einschließlich direkt verändernder politischer Praxis. Auf diese Weise soll künftig verhindert werden, daß sogenannte wertneutrale Wissenschaft faktisch als affirmatives Gerüst bestehender Verhältnisse fungiert und sich eine neue unkontrollierbare Herrschaft in den Institutsräten etabliert. Indem die Kritische Universität sich also in die offizielle Universität begab, hat sie zwar Teile ihrer organisatorischen Konzeption aufgegeben, wesentliche Programmpunkte aber beibehalten. Der Phase der Selbstverständigung mußte die Phase der konkreten, praktischen Veränderung folgen.[81]

Die nach dem 2. Juni gegründeten universitären Ad-hoc-Gruppen fingen die neu politisierten, aktionsbereiten StudentInnen auf und traten allmählich an die Seite der Studentenverbände und Vertretungsorganisationen (s.o.), die sie tendenziell substituierten. Die von Volker Wild 1967 gegründete Gruppe „Forum Junge Germanistik“ ist solch eine kurzzeitige Ad-hoc-Gruppe. 1968 kamen dann im Zuge der KU-Aktivitäten noch städtische Basisgruppen dazu, zunächst als Betriebsbasisgruppen, dann 1969 auch als Stadtteilbasisgruppen.[82]

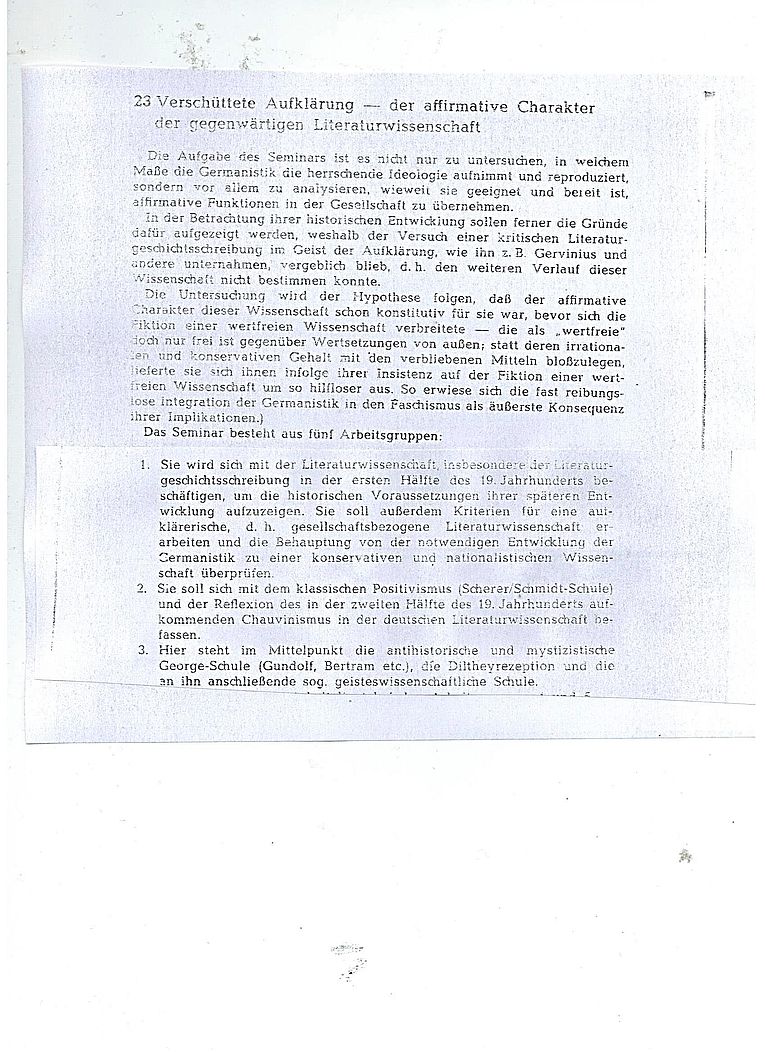

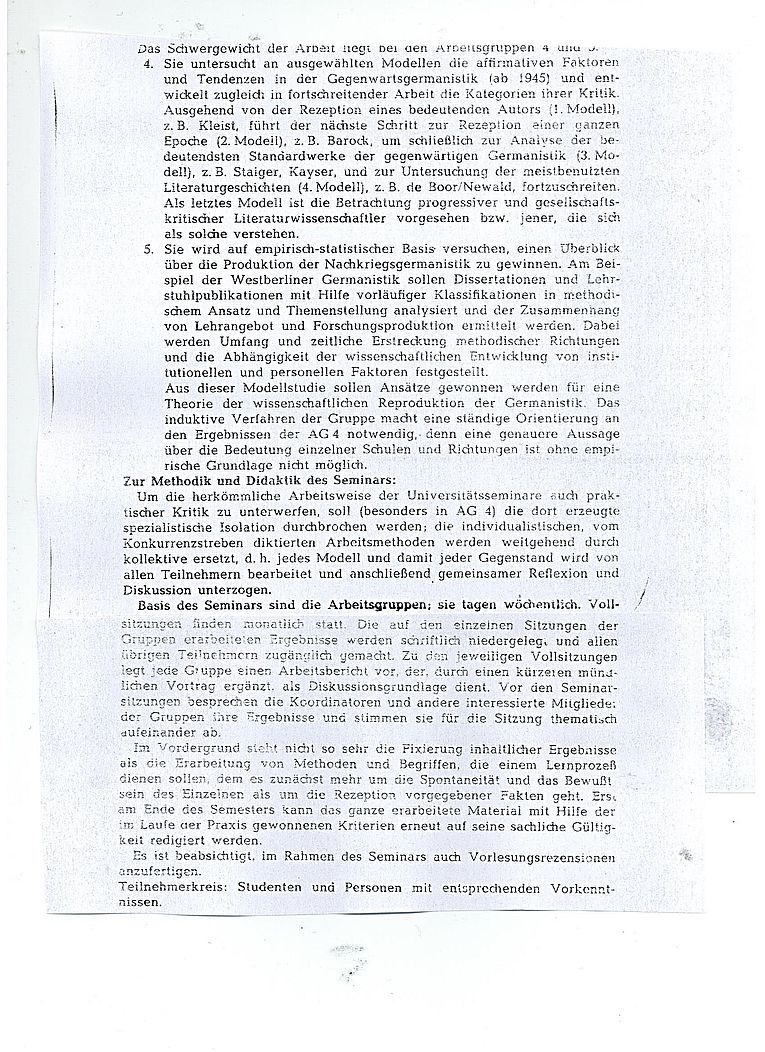

Als größte und besonders politisierte Gruppe unter den Studierenden der Philosophischen Fakultät waren die Germanisten an all diesen Aktivitäten prominent beteiligt. An der KU boten sie drei Seminare an, ein von mir organisiertes zur Kritik der Fachgeschichte, überschrieben „Verschüttete Aufklärung – der affirmative Charakter der gegenwärtigen Literaturwissenschaft“, sowie zwei zur politischen Sprache und deren öffentlicher Funktion, die zum Arbeitskreis Springer-Tribunal zusammengefasst wurden. Hier das Programm des fachkritischen Seminars:

Die Arbeitsgruppe 4 des Seminars berichtete im fünften Heft des Germanistik Studiums über Zwischenergebnisse (S. 6f.). Eine Zwischenbilanz der KU zog auch der vom AStA herausgegebene FU-Spiegel.[83] Ein abschließender Ergebnisbericht wurde nicht vorgelegt. Eine meist wenig beachtete Fernwirkung der KU bestand in der Mobilisierung vieler StudentInnen aus anderen Westberliner Hochschulen und aus anderen Bildungsbereichen, denn die KU hatte sich mit ihrem Programm bewusst an alle gewandt, die an kritischer Bildung interessiert waren. Damit wurde zugleich der Keim gelegt für die Herausbildung eigenständiger radikaler Reformversuche, die später in vielen gesellschaftlichen Bereichen als Basisgruppen mit studentischer Unterstützung neue, eigenständige Organisationsformen annahmen.

Mit den schwerpunktmäßig betrachteten Jahren 1965 bis 1967 ist nur die Hälfte des Zeitraums durchschritten, den die Studentenbewegung mit ihren Ideen und Aktionen gestaltete. Es ist die radikaldemokratische, antiautoritäre Phase, in der es trotz permanenten Gegeneinanders auch viel Miteinander gab, was exemplarisch an der produktiven Arbeit der Studienreformkommissionen aufgezeigt werden konnte. Hier dominierten einerseits noch lange die ergebnisorientierten, integrativen Kräfte, andererseits zeichnete sich in dieser anhaltenden Reformentschlossenheit der sich radikalisierenden StudentInnen eine darüber hinaus weisende Parallelbewegung ab. Fast alle revoltierenden StudentInnen – ausgenommen Radikalverweigerer wie die sich selbst inszenierenden Anarcho-Revolutionäre der Kommune I um Dieter Kunzelmann, die das Weiterstudieren bewusst ablehnten – wollten zunächst ihr Studium abschließen. Sie waren daher selbst an erträglichen, inhaltlich erneuerten und gesellschaftlich nützlichen Studienbedingungen interessiert. Erst am Ende der Studentenbewegung 1969/70, als sich die K-Gruppen vom radikalreformerischen Hauptstrom abspalteten und den unmittelbaren Einsatz an der proletarischen Front in den Betrieben einforderten, lehnten viele jüngere Mitglieder solcher Organisationen diese Rückversicherung zur Integration in das bürgerliche Leben ab und fanden sich später als politisch gescheiterte Facharbeiter oder als gewerkschaftlich integrierte Betriebsräte wieder oder sie holten – wenn sie den Betriebsweg verließen – die versäumte Qualifikation mühsam im Abendstudium nach. Einigen Führungskadern wie Willi Jasper, Helmut Lethen oder Alexander von Plato, die teilweise bis zur Auflösung der KPD/AO dabei blieben, gelang sogar noch eine späte wissenschaftliche Karriere.

Der spezifische Charakter der Studentenbewegung der 60er Jahre zeigt sich darin, dass sie nie nur eine (institutionalisierbare) Reformbewegung war, sondern – zumindest bei den Führungsgruppen – auch von einem umfassenderen gesellschaftskritischen Anspruch bestimmt war, der letztlich vom kapitalismuskritischen Gehalt sozialistischer und schließlich – ab 1968/69 – auch genuin marxistischer Theorien geleitet wurde. An den Aktionen kollektiver Widerständigkeit (auf Demonstrationen, Sit-ins und Protestveranstaltungen) waren die hochschulpolitisch engagierten Mitglieder der FU-Kommissionen sehr wohl beteiligt. Ihre Einbindung in legitimationspflichtige Entscheidungskollektive und ihre plebiszitäre Rückbindung an Basisversammlungen verhinderten einerseits die Verselbständigung (z.B. in Form des Insiderwissen monopolisierenden Dauerfunktionärs herkömmlicher Prägung) und sorgten andererseits dafür, dass die Weiterentwicklung systemkritischer Überlegungen in die Verhandlungen einfloss und ein dauerdynamischer Prozess in Gang kam.

Die studentischen InteressenvertreterInnen konnten aber auch systemimmanente Konflikte offenlegen und politisieren, wenn sie Blockaden seitens der Fakultäten, der Universitätsleitung, der KMK, von Landesregierungen etc. publik machten und für einen entsprechenden Druck der Basis sorgten. Die universitätspolitische Reformpolitik war daher keineswegs eine quietistische Integrationsveranstaltung, die sich nur mühselig gegen den hohen Identifikationsgehalt beim Engagement für die internationalen Befreiungsbewegungen von Asien bis Südamerika behaupten konnte, sondern nur eine Teilaufgabe des gleichen politischen Emanzipationsanspruchs und wurde daher bis 1968 auch nicht in Frage gestellt.

Das gilt auch für die Germanisten. In ihrer Hochschulpolitik der Jahre 1965 bis 1967 sind keine Besonderheiten zu erkennen. Die treten erst 1968 bei der Besetzung des Germanischen Seminars, beim Gegengermanistentag/Go-in und mit der Gründung der ROTZEG 1969 wie auch der KPD/AO 1970 zutage.

Die Frage, warum gerade die Germanisten sich so auffallend stark radikalisierten und warum deren Anteil an einer der rigidesten Kaderorganisationen (KPD/AO) so hoch war,[84] hat die Beobachter immer wieder beschäftigt, auch mich. Die Diskussion darüber muss einem anderen Ort vorbehalten bleiben.

1. Ungedruckte Quellen (aus dem Privatarchiv Rudi Schmidt)

Arbeitspapier für die Kommission zur Studienreform auf Universitätsebene an der Freien Universität – den Mitgliedern dieser Kommission vorgelegt durch die studentischen Mitglieder dieser Kommission [1966] (hekt. Mschr., 23 S.).

Bertl/Esselborn/Kriebel/Uber [Vornamen nicht verzeichnet]: Ergebnisse der Fragebogenaktion unter Doktoranden und zuletzt Promovierten des Instituts für Gemanistik/FU Berlin Herbst 1968 (hekt. Mschr., 10 S.).

Germanistik-Studium, hrsg. von der Institutsvertretung des Germanischen Seminars der FU Berlin 1‒2 (1967‒1968), H. 1‒6 (hekt. Mschr.).

Germanistikstudium, hrsg. von der Institutsvertretung des Germanischen Seminars der FU Berlin. Forum Junge Germanistik 1 (1968), Nr. 1‒2 [Nr. 1: Entwurf einer Prüfungsordnung für die erste wissenschaftliche Staatsprüfung im Fach Deutsch (Januar 1968, hekt. Mschr.,12 S.); Nr. 2: Peter Schütt: Bildnis eines Doyen. Zur Rolle Benno von Wieses in der deutschen Germanistik (Dezember/Januar 1967/68, hekt. Mschr., 21 S.].

Grundstudium am Germanischen Seminar der Freien Universität. Unterzeichnet vom geschäftsführenden Direktor Prof. Wilhelm Emrich [ohne Zeitangabe, vermutlich April 1966] (hekt. Mschr., 4 S.).

Institutsvertretung des Germanischen Seminars: o.T. [vermutlich Vorlage für die Studienreformkommission des Instituts], 11.7.1966 (hekt. Mschr., 4 S.).

Institutsvertretung des Germanischen Seminars: Reform des Germanistikstudiums. Eine Stellungnahme zum Vorschlag des Wissenschaftsrates, vorgelegt der Fachkommission des Germanischen Seminars am 23. November 1966 [im mir vorliegenden Exemplar fehlt Punkt VII „Zusammenfassende Stellungnahme“ (S. 23f.); eine thesenartige Zusammenfassung dieser Stellungnahme findet sich jedoch in der nachstehenden Maschinenschrift vom 1.12.1966 (2 S.) und bei Schmidt/Wild: Germanistikführer der Freien Universität Berlin, 1967, S. 3‒5] (hekt. Mschr., 22 S.).

Institutsvertretung des Germanischen Seminars: Bericht über die Studienreform am Germanischen Seminar. Nebst einer thesenartigen Zusammenfassung der Stellungnahme der Institutsvertretung und Daten zum Germanistikstudium [gegliedert in: 1. Kurzer Bericht (2 S.); 2. Daten zum Germanistikstudium (4 S.); 3. Thesenartige Zusammenfassung der Stellungnahme der Institutsvertretung zur Reform des Germanistikstudiums (2 S.)], 1.12.1966 (hekt. Mschr., 8 S.).

Institutsvertretung des Germanischen Seminars der Freien Universität: Reform des Germanistikstudiums. Eine Stellungnahme zum Vorschlag des Wissenschaftsrates, vorgelegt der Fachkommission des Germanischen Seminars am 23.11.1966 (hekt. Mschr., 22 S.).

Materialien zur Diskussion über die Doktorpromotion [vermutlich Herbst 1968, ohne Verfasserangabe, wahrscheinlich von Bertl/Esselborn/Kriebel/Uber] (hekt. Mschr., 11 S.).

Wissenschaftsrat (1966): Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen. Verabschiedet in der Vollversammlung des Wissenschaftsrats am 14. Mai 1966 (hekt. Mschr., 57 S.).

2. Bücher, Aufsätze

Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer Hochschulen. Tübingen: J.C.B. Mohr 1962.

AStA der Freien Universität (Hrsg.): Von der Freien zur Kritischen Universität. Geschichte der Krise an der Freien Universität. Berlin: AStA der Freien Universität [1967].

Becker, Thomas P., Ute Schröder (Hrsg.): Die Studentenproteste der 60er Jahre. Archivführer – Chronik – Bibliographie. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2000.

Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen. Tl. 1: Wissenschaftliche Hochschulen. Tübingen: J.C.B. Mohr 1960.

Fichter, Tilman P., Siegward Lönnendonker: Geschichte des SDS. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund 1946–1970. Bielefeld: Aisthesis Verlag 2018.

Freie Universität Berlin 1948–1973. Hochschule im Umbruch. Teil IV: 1964–1967. Die Krise. Ausgewählt und dokumentiert von Siegwart Lönnendonker, Tilman Fichter unter Mitarbeit von C. Rietzschel. Berlin: Freie Universität 1975 (Dokumentation FU Berlin; 15/73).

Freie Universität Berlin 1948–1973. Hochschule im Umbruch. Teil V: 1967-1969. Gewalt und Gegengewalt. Zusammengestellt und dokumentiert von Siegwart Lönnendonker, Tilman Fichter und Jochen Staadt. Berlin: Freie Universität 1983 (Dokumentation FU Berlin; 15/73).

FU-Spiegel. Offizielle Studenten-Zeitschrift an der Freien Universität. Hrsg. vom Allgemeinen Studentenausschuß der Freien Universität Berlin 12‒14 (1966–1968), Nr. 50–63 [Vorlesungsrezensionen ab dem 1966 mit Nummer 50].

Häußermann, Hartmut, Niels Kadritzke, Knut Nevermann (Hrsg.): Die Rebellen von Berlin. Studentenpolitik an der Freien Universität. Eine Dokumentation von Jens Hager. Köln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1967 (2. Auflage 1967).

Heimann, Siegfried: Die Entwicklung des SDS zur antiautoritären Bewegung. In: Diskussion. Zeitschrift für Probleme der Gesellschaft und der deutsch-israelischen Beziehungen 9 (1968), Nr. 26, S. 13‒22.

Hofgeismarer Kreis: Gedanken zur Hochschulreform. Neugliederung des Lehrkörpers. Göttingen: Verlag der Deutschen Universitätszeitung 1956.

Jasper, Willi: Der gläserne Sarg. Erinnerungen an 1968 und die deutsche „Kulturrevolution“. Berlin: Matthes & Seitz 2018.

Jüchter, Heinz Theodor: Studienreform 1966. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Differenzierung der Studienreform. Quantitative Probleme der Hochschulen (Schriften des Verbandes Deutscher Studentenschaften; 6). Bonn: VDS 1967.

Jüchter, Heinz Theodor, Wolfgang Heinz: Studienreform 1965. Die aktuelle Diskussion. Perspektiven (Schriften des Verbandes Deutscher Studentenschaften; 4). Bonn: VDS 1965.

Kadritzke, Ulf: Von der Kritischen Universität zur Bachelor-Hochschule ‒ und ein paar Gedanken darüber hinaus. In: Knut Nevermann (Hrsg.): Die 68er. Von der Selbst-Politisierung der Studentenbewegung zum Wandel der Öffentlichkeit. Hamburg: VSA-Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung 2018, S. 155–172.

Kath, Gerhard, Christoph Oehler, Roland Reichwein: Studienweg und Studienerfolg. Eine Untersuchung über Verlauf und Dauer des Studiums von 2000 Studienanfängern des Sommersemesters 1957 in Berlin, Bonn, Frankfurt/Main und Mannheim (Studien und Berichte; 6). Berlin: Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft 1966.

Konvent der FU: Memorandum zur Reform des Studiums an der Freien Universität. Verabschiedet am 24.6.1966. In: FU-Spiegel 12 (1966), Nr. 53 (Juli), S. 8.

Kritische Universität: Provisorisches Verzeichnis der Studienveranstaltungen im Wintersemester 1967/68. Berlin 1967.

Kritische Universität: Programm und Verzeichnis der Studienveranstaltungen im Wintersemester 1967/68. Berlin 1967.

Lethen, Helmut: Suche nach dem Handorakel. Ein Bericht (Historische Geisteswissenschaften; 1). Göttingen: Wallstein 2012 (2. Auflage 2013).