|

Literatur im Lichthof - Zeitblende

Sigurd Paul Scheichl über: Franz Held, Vordadaistische Texte aus Jenesien.

Hg. von Hans Winkler; Kurt Lanthaler; Martin Hanni. Bozen: Raetia 2012. 302 S.

Der Kanon ist gnadenlos. Versuche, jemanden, den er einmal ausgespieen hat, wieder für die Literatur zu gewinnen, haben wenig Chancen. Oft hat der Kanon freilich Recht, denn es gibt gute Gründe dafür, dass manche Autoren nicht im literarischen Gedächtnis geblieben sind. Franz Held ist ein solcher Fall. Der Kanon ist gnadenlos. Versuche, jemanden, den er einmal ausgespieen hat, wieder für die Literatur zu gewinnen, haben wenig Chancen. Oft hat der Kanon freilich Recht, denn es gibt gute Gründe dafür, dass manche Autoren nicht im literarischen Gedächtnis geblieben sind. Franz Held ist ein solcher Fall.

Das Buch beginnt mit einer (stellenweise erstaunlich schlecht formulierten) „Held Saga“ von Hans Winkler, der offenbar Held entdeckt hat; es folgen einige Fotos und Martin Hannis wesentlich besser geschriebene, sich inhaltlich oft mit Winkler überschneidende informative und allem Anschein nach auch verlässliche Darstellung von Helds Leben und Werk; an eine etwa 200 Seiten umfassende Auswahl aus dem heute noch zugänglichen und erfassbaren Werk des Autors („Held lesen“) schließt sich ein kurzer Bericht zur Edition mit Quellenangaben usw. an. Erläuterungen, die an manchen Stellen nötig wären, gibt es nur zu dem einen Erstdruck aus dem Nachlass.

Held (* Düsseldorf 1862, † Rankweil, Nervenklinik Valduna, 1908), eigentlich Franz Herzfeld, war ein zum Anarchismus neigender (Münchner) Bohemien, der sich in seinem unsteten Leben mehrfach länger in Südtirol aufhielt. Einige Bücher von ihm (Prosa und Lyrik) sind in kleinen, wo nicht obskuren Verlagen erschienen, einige Stücke gelangten zur Aufführung, auch in bekannten Zeitschriften der Epoche hat er veröffentlicht. Wirklichen Erfolg hatte er trotz eifrigem Bemühen nie. 1912 wurden noch Ausgewählte Werke gedruckt, der kleine Band fiel wohl ebenfalls bald der Vergessenheit anheim. Im elektronischen Katalog antiquarischer Bücher werden derzeit nur zwei oder drei von Helds Werken angeboten …

Anfang 1900 wurde Held wegen fortgeschrittener Paralyse in Krankenanstalten interniert. Man kann nicht mit dem anklagenden Satz „Im ‚Heiligen Land Tirol’ gab es für solche Helden weder Heilung noch Platz – außer in der Psychiatrie.“ (67) darüber hinweggehen, dass der Schriftsteller schwer krank war. Wo hätte man einen (zumindest damals) unheilbar Geisteskranken denn sonst unterbringen sollen? Auch in weniger heiligen Ländern wäre nur eine Nervenheilanstalt in Frage gekommen!

Die ausgewählten Texte beweisen leider, dass Held, dessen Söhne, der Verleger Wieland Herzfelde und der Meister der Fotocollage, John Heartfield, wichtige Persönlichkeiten des literarischen Lebens in der Weimarer Republik werden sollten, als Autor nicht zu retten ist. Seine „zahlreichen, farbenprächtigen Schilderungen von Land und Leuten in Tirol“, von denen die Bozner Nachrichten vom 28. Februar 1899 im, übrigens in den Innsbrucker Nachrichten vom folgenden Tag wörtlich wiederholten, Bericht über seine Internierung schreibt (S. 68), sind hier durch einen „Tiroler Reisebrief“ (S. 120-134) aus der Münchner Zeitschrift Die Gesellschaft von 1891 vertreten, der an die Vormärz-Satiren des Münchner Literaten Ludwig Steub (Drei Sommer in Tirol) erinnert. Mich als alten Kufsteiner berührt zwar die einleitende Stelle über den Gasthof Klause, den ersten Gasthof diesseits der bayrischen Grenze, den ich als gemütliches Lokal in Erinnerung habe, während er heute eine deprimierende Ruine ist; aber das macht Helds Text mit seinem verkrampften und zum Teil schlicht und einfach ordinären Humor nicht besser. Auch die antikatholische Satire (das „pfaffenverseuchte Eisacktal“, S. 127) kann man schwerlich als gelungen empfinden. Es grenzt an Verblendung dieses Sammelsurium von Klischees „einen kantigen journalistischen Text“ über Bozen zu nennen (S. 67).

Misslungen ist auch fast alles andere, was sich in diesem Buch findet und, so ist zu fürchten, repräsentativ für das Schaffen Helds ist. Dessen Hauptkennzeichen scheint mir sprachliche Unsicherheit zu sein, etwa in einem Andreas Hofer-Gedicht (S. 179-185), das zum Teil versucht den Dialekt nachzuahmen und dabei in Peinlichkeit verfällt, wenn statt ‚reißen’ „roaßen“ steht (in falscher Analogie zu ‚heißen’) und dementsprechend „woasen“ für ‚weisen’ (das überdies ohnehin kein mundartliches Wort ist, sondern von Held aus der Standardsprache fälschlich in die Pseudo-Mundart des Gedichts übertragen wird).

Ebenso wenig haben die anderen Gedichte eine eigene Sprache, in denen vieles in die Vergangenheit zurück-, nichts in die Zukunft vorausweist. Einige Beispiele: „in denen mein Herzblut strotzt“, „meines Odems Verhauchen“ (S. 224), „Auf den gold’nen Scheitel der jungen Maid“ (S. 172), „der Perle Glast“ (S. 211) usw. Das ist – nicht anders als die Metafern „Golf der Seligkeit“ (S. 201) und „des Schicksals Brandungsschwingen“ (S. 204, übrigens in einem Sonett) – tiefstes 19. Jahrhundert. Held hat kein Recht auf seinen Spott über den epigonalen Paul Heyse.

Im Gedicht „Gebirgspanorama“ (S. 176) stehen dann überhaupt „Blust“ und „Dust“, auch schon um 1900 lächerliches Vokabular aus der ‚poetischen’ Mottenkiste des Vormärz. Hier findet sich freilich der einzige Ansatz zum Dadaismus in diesem Buch – dank einer Fehlleistung der Herausgeber. Dieses Vokabulars verständlicher Weise unkundig und der Frakturschrift ungewohnt haben sie nämlich „Gletscherbluft“ und „wir Käfer, tief im Duft“ gedruckt, wohl nicht ganz im Sinne Helds.

Selbst in einem inhaltlich radikalen Prosatext wie „Die goldene Bombe“ (S. 84-91; 1912 entweder aus dem Nachlass oder als Nachdruck in der Aktion veröffentlicht), der als einer der wenigen in der Auswahl Helds Anarchismus beglaubigt, bleiben neben vereinzelten doch auf den Expressionismus voraus weisenden Komposita genug Klischees stehen.

Sonst ist es auch mit dem Anarchismus nicht weit her, der Held als Person in München eine Verurteilung wegen Gotteslästerung eingetragen, aber in seinen Texten wenig Spuren hinterlassen hat. Weder das sprühende „Führeraug’“ Andreas Hofers (S. 181) passt zu dieser Einstellung noch gar die balladenartige „Krone im See“ (S. 242f.), ein Gedicht auf Ludwig II., „des Tönekaisers Gesellen“ (nämlich: den Freund Richard Wagners), dessen Wiederkehr freilich mit einem utopischen Bild beschworen wird:

Wenn einst jeder Sklav sein Trianon baut

In Schwangau-hoher Vollendung –

Dann ist vollbracht deine Sendung.

Aber diese egalitäre Vision steht wiederum im Gegensatz zur Sprache von Versen wie „Wo Feien den Träumer geschläfert!“ „Feien“ sind in dieser Poesie ‚Feen’.

Zwischen den Richtungen steht auch Helds soziales Drama Manometer auf 99! (1893), zumindest der für dieses Buch gewählte Auszug (S. 150-156). Dass die Szene in einem Kesselhaus spielt, passt zu den Neuerungen des Naturalismus; die Figur Dr. Kettenreißer scheint freilich direkt aus Ibsens Peer Gynt zu kommen. Soweit man es der einen Szene entnehmen kann, ist die Synthese nicht gelungen.

Das legitime Interesse Südtiroler Autoren am so traurig endenden Aufenthalt eines deutschen Schriftstellers in Südtirol sollte nicht den kritischen Sinn trüben: Zu retten ist dieser Autor nicht. Ein mit etwas mehr Distanz (vgl. aber immerhin Anm. 6 auf S. 266) geschriebener Artikel über ihn, dazu einige Textproben, im Schlern hätte die an dieser Episode der regionalen Literaturgeschichte Interessierten ausreichend informiert und vielleicht mehr Verständnis für den unglücklichen Autor geweckt als diese Sammlung von – bei allem Respekt vor dem Engagement der Herausgeber muss es gesagt werden – mittelmäßigen und schlechten Arbeiten.

Dass Held, mehr oder weniger zufällig, in Jenesien gelebt hat und dort als Paralytiker aufgefallen ist, macht seine Texte noch nicht zu „Texten aus Jenesien“, dass sein Sohn John Heartfield dem Dadaismus nahe stand, macht sie nicht zu „vordadaistischen Texten“. Das mit viel Begeisterung und sicher mit einiger Mühe nach allen Regeln der Herausgeberkunst zusammengestellte Buch ändert an unserem Bild von der deutschen Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts nichts. Der Kanon behält wieder einmal Recht.

Gisela Holzner

KONZENTRATE, KONZENTRATE

war das Thema der 33. Innsbrucker Wochenendgespräche 2010, in deren Mittelpunkt Textkonzentrate und das Verfahren der Reduktion als poetisches Programm standen. Elfriede Czurda erklärte damals in ihrem Statement, dass dieses Wort in der Wiederholung auf sie wirke wie ein Imperativ und dass es von ihr unbedingt als Verb, nicht als Substantiv gelesen sein wolle, nach dem Muster: Konzentriert euch! Konzentriert euch endlich!

Der Titel könnte rückblickend als Motto über die vergangenen 10 Jahre Innsbrucker Wochenendgespräche gestellt werden. Es war eine Zeit des Suchens und des Versuches, ausgehend von der ursprünglichen Idee der Initiatorin Ingeborg Teuffenbach, die das literarische Treffen 1977 ins Leben gerufen hatte, das Profil der Veranstaltung weiter zu entwickeln. Als mir Gertrud Spat – sie leitete die Wochenendgespräche von 1993 bis 2002 – aus gesundheitlichen Gründen die Fortführung der Organisation übertrug, stellte sich die Frage nach Veränderungen einer stark an der Tradition ausgerichteten Veranstaltung. Selbstverständlich musste dies mit der nötigen Behutsamkeit geschehen, denn der den Wochenendgesprächen eigene Charakter sollte erhalten bleiben.

Während sich Literaturfestivals und Events im gegenwärtigen Literaturbetrieb ausbreiten, setzten die Wochenendgespräche konsequent ihren Weg fort mit einem Kontrastprogramm, das in seiner Art einmalig ist und darauf verzichtet, sich modischer Trends, PR-Gags, der Präsentation von Stargästen, Verteilung von Literaturpreisen usw. zu bedienen. Denn all das lenkt ab vom Wesentlichen wie allzu laut aufgedrehte Bässe, die die Musik überdröhnen.

Zielsetzung ist in diesem Falle die eingehende Beschäftigung mit Literatur, die unvoreingenommene Annäherung an den Text, um ihn in seinem Wesen erfassen zu können. In diesem Bestreben sollten die Wochenendgespräche ein Forum sein für den Dialog unter Autorinnen und Autoren und nach meinen Vorstellungen auch für die Begegnung zwischen ihnen und ihren Leserinnen und Lesern. Den angemessenen Rahmen für ein derartiges kulturelles Zusammentreffen sollte ein zentral gelegener Ort im öffentlichen Raum mit literarischer und publikumsfreundlicher Atmosphäre bilden. Der Plan ließ sich verwirklichen, als das Tiroler Landestheater zunächst das Foyer der Kammerspiele, dann die Ensembleprobebühne zur Verfügung stellte, die sich bestens für die Gesprächsrunden eignete. Damit war die Raumfrage gelöst, da die Lesungen ihren fixen Platz im ORF hatten.

Die Zusammenarbeit mit dem Landestheater gestaltete sich von allem Anfang an sehr konstruktiv. Unsere Ansprechpartnerinnen, die Dramaturginnen Doris Happl und Romana Lautner kamen uns in jeder Weise entgegen. Darüber hinaus bringt die Kooperation mit wichtigen öffentlichen Institutionen wie dem Theater weitere Vorteile mit sich, z. B. zusätzliche Bewerbung durch Information und Veranstaltungshinweise in den hauseigenen Medien.

Der Ensembleproberaum wurde bald zur Experimentierbühne für ein neues Konzept der Diskussionsrunden. Unter der Regie von Markus Bundi, dem mehrmaligen Gesprächsleiter und Moderator der Lesungen im ORF, erhielten die Gespräche eine

neue Form: die Aufteilung in kleinere Gesprächsgruppen verbesserte die Gesprächssituation und die Diskussion gewann dadurch an konkreter Substanz. Dazu trugen auch die Statements der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei. Ob als theoretische Überlegung, Stichwortsammlung oder literarischer Text zum Thema vorgebracht, sind sie Impuls gebende Beiträge und beleben die Auseinandersetzung.

Trotz dieser Veränderungen entspricht das Konzept weiterhin jenem der Gründerin, die „eine Art Werkstattgespräch unter Literaturmachern“ im Sinne hatte. Mir schien es zudem wichtig, die Rolle des Publikums aufzuwerten, ihm Gelegenheit zu interaktivem Mitwirken zu geben, denn was ist eine Literatur ohne Leserinnen und Leser? So wurde die Literaturvermittlung ebenfalls zu einem Anliegen der Wochenendgespräche.

Als Beobachterin bzw. Beobachter der Diskussionsrunden wird man durch eine literarische Werkstatt geführt, wenn die Autorinnen und Autoren über die Kunst des Schreibens sprechen, von ihren Erfahrungen oder auch ihren Schwierigkeiten dabei erzählen, Textpassagen vorlesen, diskutieren und analysieren, auf Fragen und Äußerungen des Publikums eingehen. Wenn kontroversielle Standpunkte aufeinandertreffen, kann es auch vorkommen, dass Späne fliegen wie überall, wo gehobelt wird. Unterdessen zeichnen zwei bekannte Tiroler Künstler, die seit vielen Jahren zum Stammpublikum zählen beim Zuhören Porträts von den Anwesenden in ihre Skizzenbücher. Zu beiden Seiten der Sitzreihen sind großflächige Tische platziert, der eine für ein umfangreiches Bücherangebot, der andere für die Aufnahmetechnik des ORF, und ein Klima kreativer Aufmerksamkeit liegt über dem Szenarium.

Nicht weit entfernt vom Landestheater, ebenfalls am Rennweg, im ORF Landesstudio Tirol gehen die beiden Leseabende zur Eröffnung und zum Abschluss der Wochenendgespräche über die Bühne. Schon Ingeborg Teuffenbach hat hervorgehoben, dass der ORF „vom ersten Tag an die Aktion unterstützte“ durch Vorankündigung und Berichte, vor allem aber waren und sind im ORF ideale Bedingungen für die Lesungen gegeben. Das Kulturhaus ist nicht von ungefähr der Ort für „Literatur im Studio“, Martin Sailer ein engagierter und erfahrener Leiter des Ressorts. Die Atmosphäre im Studio verbreitet Konzentration, so dass die ganze Aufmerksamkeit auf die Schriftstellerinnen und Schriftsteller am Podium gerichtet ist. Die Moderation hat eine bestimmte Reihenfolge der Auftritte festgelegt, jede Lesung wird mit einer kurzen Einführung eingeleitet. Perfekte Vorbereitung bis ins Detail ist Voraussetzung für einen gelungenen Abend, der anhaltende Eindrücke hinterlässt.

Besondere Würdigung verdient schließlich die Rückschau auf die Wochenendgespräche im ORF, die Martin Sailer als literarische Sendung gestaltet.

Hinter dem Veranstaltungskonzept, Ablauf und äußeren Erscheinungsbild steht aber ein künstlerisches Programm, das den eigentlichen Charakter der Wochenendgespräche ausmacht und vorgegebenen Prinzipien folgt.

Das Thema ist der Anker für den Gedankenaustausch bei den Wochenendgesprächen, d.h. es muss anziehend sein. Neben den ewig gültigen Themen der Literatur wie Eros, Liebe und Tod oder anderen Grundfragen des menschlichen Daseins sollen aktuelle gesellschaftliche Fragen, formale Aspekte der Literatur, neue literarische Entwicklungen oder einzelne literarische Gattungen ins Zentrum der gemeinsamen Überlegungen gestellt werden. Die Wahl des Themas gehört zu den spannenden Aufgaben der Organisationsarbeit, vor allem deshalb, weil ein vielseitiger Themenvorrat in Büchern bereit liegt, und weil sie Konsequenzen für alle weiteren Vorbereitungsschritte nach sich zieht, in erster Linie für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, natürlich auch für die Gesprächsleitung.

Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren wie internationale Besetzung, gleichmäßige Verteilung der Geschlechter, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Generationen, zwischen unerfahrenen und erfahrenen anerkannten Autorinnen und Autoren soll für größtmögliche Meinungsvielfalt sorgen. Weitere Voraussetzungen für eine Einladung zu den Wochenendgesprächen sind Veröffentlichungen zum Thema, das Mitwirken am gesamten Veranstaltungsprogramm und die Bereitschaft zum Dialog mit Kolleginnen und Kollegen und dem Publikum. Der gegenteilige Standpunkt, Sache der Autorinnen und Autoren sei das Schreiben von Literatur, nicht das Reden darüber, ist zu respektieren, man muss ihn aber nicht teilen. Er lässt sich jedenfalls nicht mit den Intentionen der Wochenendgespräche vereinbaren. Ich meine, es kommt auf die Art der Auseinandersetzung an und erinnere mich dabei an geglückte und sehr überzeugende Gespräche in einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung zwischen der jüngeren und älteren Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, und dass sich daraus bleibende Kontakte und gemeinsame Projekte entwickelten.

Abschließend möchte ich den Blick in die Zukunft richten und meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass ich mit Birgit Holzner und Gabriele Wild zwei junge, literarisch sehr kompetente Frauen als meine Nachfolgerinnen gewinnen konnte. Da beide seit längerem durch ihre organisatorische Mitarbeit – aber auch Moderation der Lesungen – eingeschult waren, konnten die Vorbereitungen für das nächste Jahr lückenlos beginnen, und wir dürfen gespannt einer neuen Periode der Wochenendgespräche entgegen sehen.

Die 36. INNSBRUCKER WOCHENENDGESPRÄCHE finden vom 23. – 25. Mai 2013 statt mit dem Themenschwerpunkt “NATUR “.

Bildergalerie Innsbrucker Wochenendgespräche

----------------------------------------------------

Da die letzten 10 Jahre Innsbrucker Wochenendgespräche auf der Website und mit zwei Textheften dokumentiert sind, bin ich im Rückblick darauf nicht eingegangen, siehe http://www.wochenendgespraeche.at/2012/archiv/

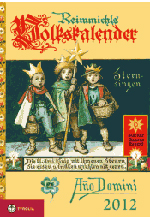

Bernhard Sandbichler: Kalendarium, Hans Augustin und das große Erbe des Sebastian Rieger vulgo Reimmichl

Seit der 2012er-Ausgabe des Reimmichl-Volkskalenders ist der aus dem Salzburgischen gebürtige Tiroler Autor Hans Augustin als Herausgeber für den Inhalt des 1925 begründeten Periodikums verantwortlich. Grund genug, zwölf Fragen an ihn zu stellen. Seit der 2012er-Ausgabe des Reimmichl-Volkskalenders ist der aus dem Salzburgischen gebürtige Tiroler Autor Hans Augustin als Herausgeber für den Inhalt des 1925 begründeten Periodikums verantwortlich. Grund genug, zwölf Fragen an ihn zu stellen.

- Wie fühlt man sich als Kalendermann?

Wenn also Mitte, Ende Mai die Korrekturen alle eingearbeitet sind und alles vom Layouter zur Druckerei geht, tritt eine Ruhephase ein, dann bin ich neugierig aufs Endprodukt, und dann setzt langsam wieder die Suche nach interessanten Autoren und Themen ein. Für die Ausgabe 2014 wird das Ausbruchs-Jahr des Ersten Weltkriegs so eine Art Thema sein. Es wird eine Rückschau auf diesen Teil der europäischen Geschichte werden, kein Heldengedenken im Sinn einer Kriegsnummer, das ist klar. „Wie fühlt man sich als Kalendermann?“ Um auf diese Frage zurückzukommen: Man fühlt sich im Laufe des Jahreskreises mit den verschiedensten Ereignissen von früher und heute konfrontiert. Damals, 1914, gab es die Julikrise, bei mir als Kalendermann ist die kritische Zeit eben der Mai.

- Alles neu macht der Mai?

In gewisser Weise: ja. Und in gewisser Weise: nein. Der Reimmichl-Volkskalender wird weitergehen, um im 21. Jahrhundert anzukommen. Das ist die Richtung, und die versuche ich ihm zu geben.

- Wie kommt Hans Augustin dazu, diesen Job zu machen?

Das hängt zunächst mit den Zeitläuften des Kalenders zusammen: Zuerst war Walter Sackl Schriftleiter und danach Paul Muigg. Als auch er diese Funktion über ein Jahrzehnt erfüllt hatte und zu gehen gedachte, lag die Frage im Raum, wer das denn weiterhin machen könnte. Die schwebende Frage ist dann bei mir gelandet, weil ich mich als Lektor des Tyrolia-Verlages in diesem Raum befand. Es war eine faszinierende, aber auch verfängliche Frage.

- Warum?

Weil das kein ganz leichter Job ist: Der Reimmichl-Volkskalender ist im engeren Sinn keine Literatur- und keine Kulturzeitschrift mit „herkömmlichem“ Publikum. Er war gedacht als Medium der Volksbildung, der Pflege der Volksfrömmigkeit, der Identifikation mit dem Land Tirol, eine Art Volkshochschule für den Bauernstand.

Dieser Anspruch erfordert ein weites Spektrum und zugleich den Fokus des Tirol-Spezifischen. Innerhalb dieses Rahmens Wissenswertes und Interessantes an den/die Leser/in zu bringen, die ihren Wissensdurst in – übers Jahr – verteilten Portionen stillen können: diese Idee funktioniert nach wie vor. Der Reimmichl-Volkskalender wird übers Jahr ausgelesen.

- Ausgelesen im doppelten Wortsinn?

Ja. Von unseren Leser/inn/en wird er ausgelesen in diesem Sinn; und von unseren Nichtleser/inn/en erfolgt zum einen eine Auslese im Sinn einer Verweigerung: Es gibt eine Ablehnung, weil man mit der klerikal-faschistischen Ebene, die diesem Medium und seinem Begründer auch anhaftet, nicht in Berührung kommen möchte; der Reimmichl-Volkskalender wird höchstfalls geradezu zelebrierend kritisiert. Zum andern gibt es – generationsbedingt freilich abnehmend – jene, die an der Gestalt des Reimmichl-Volkskalenders des 20. Jahrhunderts festhalten wollen. Auch für sie heißt es (und wird mir schon einmal per E-Mail dezidiert auch mitgeteilt): ausgelesen!

- Gibt’s Ambitionen?

Natürlich. Meine Ambition ist ein Positionswechsel, aber keinesfalls um den Preis, traditionelle, aber vor allem interessierte Leser/innen zu verlieren. Denn ich weiß, dass es auch eine quantitativ nicht zu vernachlässigende Leserschaft im außereuropäischen Ausland gibt, die über das Heimatland ihrer Vorfahren informiert sein möchte. Unsere Themen sollen aber nicht ein Bild von damals konservieren, sondern Tirol – bei all seinem seligen Inselstatus mit frischem Quellwasser und luftigen Höhen – als Region darstellen, an der die Probleme der übrigen Welt im 21. Jahrhundert nicht spurlos vorübergehen. Diese Probleme stehen für mich politisch weder rechts noch links. Sie betreffen uns alle. Insofern würde ich mir weniger Vorbehalte vonseiten der Traditionalisten wie vonseiten der „Politisch-Korrekten“ wünschen.

- Dann liest, wer „echte“ Tradition will, den Südtiroler Reimmichl-Volkskalender?

Grob gesprochen: ja; im Athesia-Kalender ist die Welt in diesem traditionellen Sinn noch heil. Insofern muss ich betonen: Diese heile Welt existiert in der Nordtiroler Ausgabe nicht; in diesem Fall gibt es eine „letzte“ Grenze zwischen Nord und Süd!

- Und wer fortschrittlich-links ist, greift zum Gaismair-Jahrbuch?

So wird es wohl sein. Aber so muss es nicht bleiben. Ich möchte niemanden abwerben, ich möchte viel lieber möglichst vielen etwas anbieten. Das Links-Rechts-Schema funktioniert angesichts der tatsächlichen Situation der Welt nicht mehr. Der heutige Reimmichl ist anders als das rückschrittlich Traditionelle und er ist auch anders als das fortschrittlich Traditionelle. Hier gibt es, nur zum Beispiel, Literatur von Elias Schneitter, von Helene Flöss, von Sepp Mall (der meinen Wunsch nach einem Text anfänglich kategorisch abgelehnt hatte, aber nach Hinweis auf den Inhalt der Nordtiroler Ausgabe sich eines Besseren besann und einen Beitrag für 2013 beisteuerte).

9. Ist das ein Appell?

Durchaus. Es gibt redaktionell kein ideologisches Zensurgespenst. Pornografisches und offensichtlich Parteipolitisches wie Beleidigendes etwa finden hier keinen Platz, das ist klar. Aber ein kritischer Intellektueller wie Gerhard Crepaz hat mir – in letzter Minute – zum Beispiel für die 2013er-Ausgabe einen Beitrag angeboten: „Fromme Arbeit und Überleben im Zweifel“ – ein sehr schöner Text. Solche Leute haben also durchaus ein Augenmaß für das, was nach meiner Vorstellung in dieses neue Forum passt.

- Darf man noch mehr über dieses Passende erfahren?

Zunächst: Die 50 Seiten Kalendarium, das ist die Substanz, die bleiben wird, die ich im Übrigen gar nicht selbst betreue, sondern Paul Muigg, der in all diesen Dingen – Astrologisches, Meteorologisches, Ethnografisches und so weiter – ungeheuer beschlagen ist. Und diese Zuarbeit ist für mich unverzichtbar. Wie ich auch seine kritische Mitarbeit sehr schätze. Das sind Wegzeichen.

- Zwischenfrage: Kann ich hier etwas aus meiner Sicht Passendes einstreuen?

Bitte, ich höre…

Also: Ludwig von Ficker wurde zu seinem 80. Geburtstag am 13. April 1960 von der Freien Universität Berlin die Würde eines Ehrendoktors der Philosophie verliehen. Der Gewürdigte begann seines Dankesrede damals folgendermaßen: „Verehrte Anwesende! Unlängst, bei einem Blick in unsern Reimmichl-Kalender, konnte ich zu meiner Überraschung feststellen, daß mein achtzigster Geburtstag auf einen Tag der Karwoche fällt, der im Volksmund — ich weiß nicht warum — ‚der krumme Mittwoch‘ heißt. Das klingt nicht gerade ermutigend. Aber es soll mir recht sein, vorläufig wenigstens, und ich bin momentan auch nicht weiter neugierig, falls jemand unter Ihnen geneigt sein sollte, mir diesbezüglich sofort mit der richtigen Auskunft zu dienen.“[i] Martin Heidegger, der während des anschließenden Festmahls eine Ansprache hielt, gab jedenfalls keine Auskunft über den „krummen Mittwoch“, aber ich denke, dass die Chancen, darüber etwas zu erfahren, durch dieses Kalendarium durchaus gewahrt bleiben. Man erfährt dort wirklich einiges. Und ganz abgesehen davon: schon bemerkenswert, wohin Leute vom Schlag eines Ficker ihren Blick werfen.

Man hört und staunt … und ja, vielleicht kann Paul Muigg die Erklärung nachliefern.

- Die letzte Frage nimmt die vorvorletzte wieder auf: Wie schaut das Passende aus?

Es geht ein wenig weg vom reinen Vermischten, das dem Kalendarium folgte. Dem sogenannten Vermischten gebe ich klare thematische Konturen: Glaube, Tradition, Tirolensie, Landleben/Gesellschaft, Kultur & Kunst, Wirtschaft & Ökologie.

Der Reimmichl-Volkskalender ist auch nicht mehr das immerwährende Publikationsmedium seines Begründers. Es wird eine Reimmichl-Geschichte geben, und zwar aufgrund der durchaus vorhandenen literarischen Qualität und auch wegen eines gewissen exotischen Reizes, die/der diesem Schrifttum eignet. Die Begabung des Schreibens kann man Reimmichl nicht absprechen. Man muss das im Kontext seiner Zeit verstehen.

Wichtig ist mir dann aber vor allem, dass zeitgenössische Literatur und Fotografie einbezogen sind. Dann gibt es noch den „Kleinen Reimmichl“. Und in Bezug auf das Cover ist auch noch nicht aller Tage Abend. So wie sich die Welt beharrlich verändert, so wird sich auch der Reimmichl-Volkskalender beharrlich verändern. Auch für den Reimmichl-Volkskalender liegt die Beständigkeit, die Kontinuität in der Veränderung.

[i] Privatdruck, dem Jubilar gewidmet von seinem Freunde Dr. Joseph E. Drexel in Nürnberg, Druckhaus Nürnberg, o.J. (1960)

Verena Zankl: Lilly Sauter (1913–1972) zum 100. Geburtstag

Lilly Sauter, Schriftstellerin und wichtige Kulturvermittlerin im Tirol der Nachkriegsjahre bis zu ihrem frühen Tod 1972, wäre am 19. Juni 2013 hundert Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass findet auf Schloss Ambras ein Symposium statt, bei dem LiteraturwissenschafterInnen, Kunsthistoriker und Fachleute aus dem Tiroler Kulturleben sich mit ihrem Werk auseinandersetzen, das, so scheint es, vor allem darauf ausgerichtet war, (französische) Kunst und Literatur einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Nicht nur in ihren Berichten, Essays und Vorträgen in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und auf Tagungen hat die Übersetzerin, Kritikerin, Wissenschafterin, Kuratorin, Lektorin (all diese Rollen vereinte sie in ihrer Tätigkeit) sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man sich einem Werk annähern, es zugänglich machen, es angemessen ‚übersetzen‘ kann: im wörtlichen Sinne ein literarisches Werk für (fremdsprachige) LeserInnen, im übertragenen Sinne ein Kunstwerk für ein Laienpublikum. Ihre theoretischen Überlegungen hat sie auch praktisch in ihre Arbeiten einfließen lassen. Lilly Sauter, Schriftstellerin und wichtige Kulturvermittlerin im Tirol der Nachkriegsjahre bis zu ihrem frühen Tod 1972, wäre am 19. Juni 2013 hundert Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass findet auf Schloss Ambras ein Symposium statt, bei dem LiteraturwissenschafterInnen, Kunsthistoriker und Fachleute aus dem Tiroler Kulturleben sich mit ihrem Werk auseinandersetzen, das, so scheint es, vor allem darauf ausgerichtet war, (französische) Kunst und Literatur einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Nicht nur in ihren Berichten, Essays und Vorträgen in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und auf Tagungen hat die Übersetzerin, Kritikerin, Wissenschafterin, Kuratorin, Lektorin (all diese Rollen vereinte sie in ihrer Tätigkeit) sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man sich einem Werk annähern, es zugänglich machen, es angemessen ‚übersetzen‘ kann: im wörtlichen Sinne ein literarisches Werk für (fremdsprachige) LeserInnen, im übertragenen Sinne ein Kunstwerk für ein Laienpublikum. Ihre theoretischen Überlegungen hat sie auch praktisch in ihre Arbeiten einfließen lassen.

Vor allem während ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Institut Français d’Innsbruck und rechte Hand des Leiters Maurice Besset in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war sie an einer wichtigen Vermittlerposition, um die großen kulturellen Errungenschaften Frankreichs in Ausstellungen, Lesungen und Theateraufführungen zugänglich zu machen. Sauter hatte es von Anfang an verstanden, das Tiroler Publikum behutsam an die Werke heranzuführen. Dieses war (nicht erst) durch den Krieg vom europäischen Kulturbetrieb abgeschnitten und großteils zum ersten Mal mit Werken des Kubismus, des Informel oder Tachismus sowie mit Arbeiten großer Fotokünstler oder moderner Architektur in Berührung gekommen. Die Namen der Ausstellenden reichten von Braque, Léger und Picasso über Rouault, Matisse und Chagall hin zu Man Ray, Cartier-Bresson und Le Corbusier, um nur einige wenige zu nennen. Dass manche dieser Werke die Tirolerinnen und Tiroler zuweilen so sehr irritierten, dass es zu einem handfesten Skandal kam, kann man sich vorstellen. Bei der Schau „Wotruba, Léger, Matisse, Rouault“ im Jahr 1950 predigte gar die Kirche gegen den Besuch der Ausstellung und gegen Besset wurde eine Klage eingereicht, weil er mit den dort gezeigten Werken die Sittlichkeit der Jugend gefährde. Dies war ein Anlass, bei Folgeausstellungen behutsamer vorzugehen. Lilly Sauter wurde mit ins Boot, in die ‚Equipe‘ genommen, nachdem sie seit der Gründung des Instituts 1946 in den Tiroler Nachrichten immer wieder entschärfend von den Veranstaltungen berichtet oder bei öffentlichen Diskussionsabenden vermittelnd eingegriffen hatte, wie z. B. im Fall von Max Weilers umstrittenen ‚Hungerburgfresken‘ 1947 oder bei Jean-Paul Sartres Gastspielaufführung Hinter geschlossenen Türen 1950, das ebenfalls für einiges Aufsehen in Innsbruck gesorgt hatte. Nicht selten konnte Sauter durch ihr profundes Wissen der Kunst- und Literaturgeschichte und ihr menschliches Gespür die Gemüter der Tirolerinnen und Tiroler besänftigen, indem sie z. B. selbst Führungen durch die Ausstellungen machte und die Medien mit Presseaussendungen versorgte.

|

|

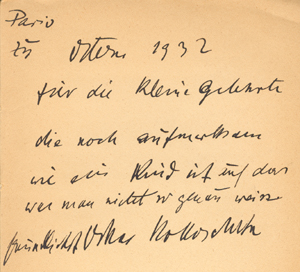

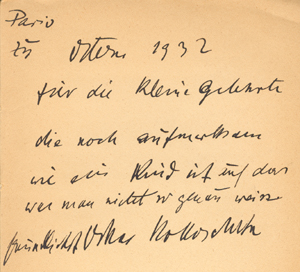

Paris

zu Ostern 1932

für die kleine Gelehrte

die noch aufmerksam

wie ein Kind ist auf das

was man nicht so genau weiss.

freundlichst Oskar Kokoschka

|

| Oskar Kokoschka an Lilly Sauter (Zueignung in: Richard Hughes’ Un cyclone à la Jamaïque, Paris 1932) |

Kunst und Kunstgeschichte. Sauter war 1913 in Wien geboren worden und während des Krieges von Berlin, wo sie mit ihrem Ehemann seit der Hochzeit 1936 gelebt hatte, nach Seefeld in Tirol gekommen. Als Tochter einer wohlhabenden Familie (der Vater Hans Pleschner war ein bekannter Urologe und Universitätsprofessor) war sie schon früh in Kontakt mit Kunst, Musik und Literatur gekommen. Bei ihrem Onkel, einem äußerst kunstsinnigen österreichischen Gesandten in Frankreich, der in Paris lebte und dem Sauter jährlich Besuche abstattete, hatte sie immer wieder namhafte Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die bei ihm zu Gast gewesen waren. Bei einem dieser Aufenthalte – sie hatte mittlerweile das Studium der Kunstgeschichte aufgenommen (Promotion 1936) – hatte sie 1932 beispielsweise auch Oskar Kokoschka kennengelernt, wie die hier zitierte Zueignung aus ihrem Nachlass im Forschungsinstitut Brenner-Archiv bezeugt. Eindrücke dieser Begegnung hat sie später in ihrer Erzählung Begegnung in Paris. Eine Erinnerung an Oskar Kokoschka verarbeitet, die erstmals in der von ihr herausgegebenen Internationalen Monatsschrift Wort und Tat (mit Redaktionsanschrift gemäß der Ausrichtung nach Westen: Innsbruck, Wien, Paris) abgedruckt wurde (September 1946).

Herausgeberin. Wort und Tat war „eine der intensiven, aber kurzlebigen Nachkriegszeitschriften“ (wie Sauter in einem Lebenslauf 1964 festhielt), die ein Beispiel für internationale Solidarität sein wollte und literarische sowie bildkünstlerische Werke aus zahlreichen Ländern und verschiedenen Sprachen und Genres quer durch die Epochen abdruckte, mit Schwerpunkt auf neueren Arbeiten. Nach nur zehn Nummern wurde Wort und Tat wieder eingestellt, die Redaktion in Innsbruck war schon nach der dritten Nummer aufgelöst worden. Sauter war damit nicht mehr für die Herausgabe, aber weiterhin für zahlreiche Übersetzungen zuständig. Auch eigene Texte von ihr wurden abgedruckt: neben der Oskar-Kokoschka-Erzählung die Betrachtung Salzburger Eindrücke, eines ihrer frühen Kunstgedichte Narziss. Nach einem Bild von Caravaggio sowie die Nachkriegsgedichte Erinnerung, Hyperbel und Abglanz.

Narziß

Nach einem Bild von Caravaggio

Der beiden aufgestützten Hände Halt

Trägt deine schöne, knieende Gestalt

An dem Gestade.

Der Glieder angespannter Bogen ruht

Im Spiegel aus, da ihn die klare Flut

Empfängt voll Gnade.

Ein Ganzes steigt, ein Kreis, der sich erfüllt,

Für unser Aug aus Bild und Gegenbild.

Siehst du geblendet

Nur deine Schönheit? Oder fühlt dein Sein

Geheimnisvoll in seinem Widerschein

Sich erst vollendet?

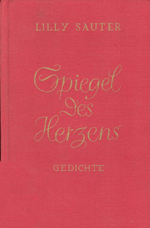

Schriftstellerin. Sauter war neben ihrer umfassenden Kulturarbeit auch immer literarisch tätig gewesen. Abgesehen von Veröffentlichungen in einer Schülerzeitschrift und frühen Texten in der Wiener Tageszeitung Neue Freie Presse (seit 1946 Die Presse), trat sie erstmals im Dezember 1945 als Autorin hervor. Nach ersten Publikationen in den Tiroler Nachrichten wurden vereinzelt Texte in den wichtigen österreichischen Nachkriegszeitschriften silberboot und Turm, in Wort in der Zeit oder der avantgardistischen Schweizer Zeitschrift hortulus abgedruckt. 1948 erschien ihr Lyrikband Spiegel des Herzens, 1951 der Roman Ruhe auf der Flucht. Mit der 1957 erschienenen Novelle Mondfinsternis gewann sie einen literarischen Wettbewerb des Bertelsmann Verlags. Einen größeren Bekanntheitsgrad konnte sie allerdings mit ihren Texten nie erlangen, zu rar scheint die Zeit für eigenes intensives literarisches Wirken gewesen zu sein.

|

|

|

| Spiegel des Herzens, Ruhe auf der Flucht, Mondfinsternis |

Übersetzerin, Lektorin, Kulturschaffende. Sauter hatte nicht nur die Übersetzungen der Monatszeitschrift Wort und Tat besorgt, sie übernahm seit 1945 auch zahlreiche Übersetzungsarbeiten für große deutschsprachige Verlage wie Rowohlt, Piper, Kindler, für die sie auch lektorierte und regelmäßig Gutachten in Hinblick auf die Frage erstellte, ob für ein Buch überhaupt eine Übersetzung in Auftrag gegeben werden sollte. Sie übersetzte Literarisches (von Aragon, Balzac, Cioran, Claudel, Gary, Malraux, Mauriac, Prévert, Valéry oder Yourcenar) oder auch Biografisches (z. B. Le Corbusiers Autobiografie bzw. dessen Biografie von Maurice Besset). Und bei vielen dieser Autorinnen und Autoren nutzte sie ihre Stellung im Kulturbetrieb, um sie einem größeren Publikum vorzustellen. Von François Mauriac (Literatur-Nobelpreisträger 1952) übersetzte sie nicht nur zentrale Texte ins Deutsche, sie setzte sich auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten mit dem bedeutenden linkskatholischen Erzähler auseinander: Sie organisierte die Aufführung eines seiner Stücke im Theater für Vorarlberg in Bregenz und gestaltete – als ständige Mitarbeiterin der ‚Sendergruppe West‘ – Radiobeiträge über ihn. Von Romain Gary (Gewinner des großen französischen Literaturpreises Prix Goncourt 1956) übertrug sie Werke ins Deutsche und organisierte eine Veranstaltung am Institut Français, für die sie sein von ihr übersetztes Buch Wurzeln des Himmels für eine dramatische Lesung bearbeitete. André Gide, dessen Vortrag während eines vom Institut Français 1946 organisierten Studententreffens sie sowohl simultan als auch später schriftlich übersetzte, wurde von ihr für den ORF porträtiert. Sie organisierte Veranstaltungen zu Antoine de Saint-Exupéry und Jean-Paul Sartre, deren rororo-Monografien sie ins Deutsche übertrug, und zu vielen anderen wichtigen Autorinnen und Autoren.

Kunsthistorikerin. „Ihre brillanten Sprachkenntnisse, ihr Verständnis für Kunst und Literatur, ihre Offenheit allen geistigen Strömungen gegenüber machten sie zur idealen Vermittlerin zwischen den Kulturen“, schrieb Ernst Gombrich, langjähriger Wegbereiter und Freund, den sie bei ihrem Studium der Kunstgeschichte in Wien kennengelernt hatte und bei dessen deutscher Bearbeitung seiner berühmten Story of Art (Geschichte der Kunst) sie in fachlichen und sprachlichen Fragen konsultiert wurde, in seinem Vorwort zu Die blauen Disteln der Kunst 1993. Nachdem Sauter die Arbeit am Institut Français beendet hatte, kehrte sie 1961 wieder zu ihrem ursprünglichen Beruf zurück. Mit den Tätigkeiten im Generalsekretariat für die internationale Ausstellung „Europäische Kunst um 1400“ in Wien wurde sie Beamtin des Kunsthistorischen Museums, 1962 Kustodin der Sammlungen des Kunsthistorischen Museums auf Schloss Ambras, als die sie die Tradition ihres Lehrers Julius Schlosser weiterführte. Vor allem seinem Buch Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance (1908) verdankte sie wesentliche Impulse für ihre Arbeit im Schloss. In dieser Funktion setzte sie sich für Restaurierungsarbeiten, die Erweiterung und Neuauflagen der Sammlungen und die Wiederentdeckung der Kunst- und Wunderkammer ein und war wesentlich an der Einführung der Ambraser Schlosskonzerte, einer im In- und Ausland heute noch renommierten Veranstaltungsreihe Alter Musik, beteiligt. Ihr umfassendes Wissen über Kunst, ihre hervorragenden Sprachkenntnisse, ihr Verhandlungsgeschick und Organisationstalent machten sie zur begehrten Mitarbeiterin bei großen (internationalen) Kunstausstellungen. 1963 bekam sie den Auftrag, die größte österreichische Kunstausstellung in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg zu gestalten, „Wien in Versailles“, für die sie mit dem Ordre des Arts et Lettres, einer hohen Ehrung des französischen Staates für kulturelle Verdienste, ausgezeichnet wurde. Bei der großen Ausstellung zur 450. Wiederkehr des Todesjahres von Kaiser Maximilian I. wurde sie mit der Beschaffung der Leihgaben aus England, Frankreich und Belgien betraut. Im selben Jahr 1969 war sie es, der die ehrenvolle Aufgabe zuteilwurde, Queen Elizabeth II. anlässlich eines Staatsbesuches durch Innsbruck zu führen.

|

Lilly Sauter führt Queen Elizabeth II. durch Innsbruck, Mai 1969

|

Wegen ihrer großen Verdienste für das Tiroler Kulturleben wurde Lilly Sauter nach der Verleihung des Verdienstkreuzes des Landes Tirol im Jahre 1971 in den Kulturbeirat des Landes berufen.

Die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag finden am 19. Juni 2013 im Spanischen Saal auf Schloss Ambras statt:

- Vorträge von Johann Holzner, Markus Neuwirth, Christine Riccabona, Martin Sailer, Sebastian von Sauter, Sigrid Schmid, Verena Zankl und Karl Zieger

- Präsentation der überarbeiteten und erweiterten Neuauflage des lange vergriffenen Bandes Die blauen Disteln der Kunst (siehe ‚Weiterführende Literatur‘)

- Lesung aus Texten Lilly Sauters von Heide Birkner

Die Vorträge werden in den Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv 32 (2013) publiziert.

Weiterführende Literatur

Lilly von Sauter: Die blauen Disteln der Kunst. Hg. in Zusammenarbeit mit Christine Riccabona und Verena Zankl von Karl Zieger und Walter Methlagl. Mit einem Vorwort von Ernst Gombrich. Innsbruck–Wien: Haymon 2013 (in Vorbereitung)

Christine Riccabona: Lilly Sauter. Lexikon Literatur in Tirol (2012).

Sandra Unterweger / Roger Vorderegger / Verena Zankl (Hg.): Bonjour Autriche. Literatur und Kunst in Tirol und Vorarlberg 1945–1955. Innsbruck–Wien–Bozen: Studienverlag 2010 (= Edition Brenner-Forum 5) – Darin: Verena Zankl: „Im Mittelpunkt eines magischen Kreises“. Die Kunst- und Literaturvermittlerin Lilly Sauter (1913–1972) und ihre Rolle im französisch-österreichischen Kulturtransfer nach 1945, S. 371–402

|

![]()

Der Kanon ist gnadenlos. Versuche, jemanden, den er einmal ausgespieen hat, wieder für die Literatur zu gewinnen, haben wenig Chancen. Oft hat der Kanon freilich Recht, denn es gibt gute Gründe dafür, dass manche Autoren nicht im literarischen Gedächtnis geblieben sind. Franz Held ist ein solcher Fall.

Der Kanon ist gnadenlos. Versuche, jemanden, den er einmal ausgespieen hat, wieder für die Literatur zu gewinnen, haben wenig Chancen. Oft hat der Kanon freilich Recht, denn es gibt gute Gründe dafür, dass manche Autoren nicht im literarischen Gedächtnis geblieben sind. Franz Held ist ein solcher Fall.  Seit der 2012er-Ausgabe des Reimmichl-Volkskalenders ist der aus dem Salzburgischen gebürtige Tiroler Autor Hans Augustin als Herausgeber für den Inhalt des 1925 begründeten Periodikums verantwortlich. Grund genug, zwölf Fragen an ihn zu stellen.

Seit der 2012er-Ausgabe des Reimmichl-Volkskalenders ist der aus dem Salzburgischen gebürtige Tiroler Autor Hans Augustin als Herausgeber für den Inhalt des 1925 begründeten Periodikums verantwortlich. Grund genug, zwölf Fragen an ihn zu stellen. Lilly Sauter, Schriftstellerin und wichtige Kulturvermittlerin im Tirol der Nachkriegsjahre bis zu ihrem frühen Tod 1972, wäre am 19. Juni 2013 hundert Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass findet auf Schloss Ambras ein Symposium statt, bei dem LiteraturwissenschafterInnen, Kunsthistoriker und Fachleute aus dem Tiroler Kulturleben sich mit ihrem Werk auseinandersetzen, das, so scheint es, vor allem darauf ausgerichtet war, (französische) Kunst und Literatur einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Nicht nur in ihren Berichten, Essays und Vorträgen in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und auf Tagungen hat die Übersetzerin, Kritikerin, Wissenschafterin, Kuratorin, Lektorin (all diese Rollen vereinte sie in ihrer Tätigkeit) sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man sich einem Werk annähern, es zugänglich machen, es angemessen ‚übersetzen‘ kann: im wörtlichen Sinne ein literarisches Werk für (fremdsprachige) LeserInnen, im übertragenen Sinne ein Kunstwerk für ein Laienpublikum. Ihre theoretischen Überlegungen hat sie auch praktisch in ihre Arbeiten einfließen lassen.

Lilly Sauter, Schriftstellerin und wichtige Kulturvermittlerin im Tirol der Nachkriegsjahre bis zu ihrem frühen Tod 1972, wäre am 19. Juni 2013 hundert Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass findet auf Schloss Ambras ein Symposium statt, bei dem LiteraturwissenschafterInnen, Kunsthistoriker und Fachleute aus dem Tiroler Kulturleben sich mit ihrem Werk auseinandersetzen, das, so scheint es, vor allem darauf ausgerichtet war, (französische) Kunst und Literatur einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Nicht nur in ihren Berichten, Essays und Vorträgen in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und auf Tagungen hat die Übersetzerin, Kritikerin, Wissenschafterin, Kuratorin, Lektorin (all diese Rollen vereinte sie in ihrer Tätigkeit) sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man sich einem Werk annähern, es zugänglich machen, es angemessen ‚übersetzen‘ kann: im wörtlichen Sinne ein literarisches Werk für (fremdsprachige) LeserInnen, im übertragenen Sinne ein Kunstwerk für ein Laienpublikum. Ihre theoretischen Überlegungen hat sie auch praktisch in ihre Arbeiten einfließen lassen.