Literatur im Lichthof - Weitwinkel

Montagsfrühstück im Literaturhaus am Inn am 25. November 2013 zum Thema: Kann Literatur (noch) die Welt verändern?

Statements von Norbert Gstrein und Christian Quendler

zur Veranstaltungsankündigung

Norbert Gstrein: Ein paar ungeordnete Bilder

1 Paolo Sorrentino

Anna Rottensteiner, Norbert Gstrein, Christian Quendler

Der Erzähler in Paolo Sorrentinos neuem Film La Grande Bellezza ist ein phantastisch melancholischer Schriftsteller mit nur einem Buch, das er vor vierzig Jahren geschrieben hat. In einer großartigen Szene des an großartigen Szenen reichen Films sieht man ihn nach einer Nacht im Bett mit einer blonden Schönheit, wie er auf ihre Frage "Weißt du, dass ich Fotos mache? Von mir selbst. Willst du sie sehen?" mit der Müdigkeit eines Mannes, der schon viel gesehen hat, antwortet: "Ja, klar." In der nächsten Szene sieht man die Frau, wie sie sich mit ihrem Laptop suchend im leeren Zimmer umschaut, während er längst schon in das morgendliche Rom hinaus geflohen ist, und man hört seine müde Stimme aus dem Off: "Die wichtigste Erkenntnis wenige Tage nach meinem fünfundsechzigsten Geburtstag ist die, dass ich keine Zeit mehr mit Dingen verlieren möchte, auf die ich keine Lust habe."

2 Der Tod von John F. Kennedy

Auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. November 2013 war ein kleiner Ausschnitt der Dealey Plaza in Dallas abgebildet, ein Stück Asphalt. Die Stelle, an der John F. Kennedy vor fast auf den Tag genau fünfzig Jahren am 22. November 1963 erschossen wurde, ist dort mit einem weißen Kreuz markiert und steht als Leerstelle für die tausendmal gesehenen Bilder der in unerträglich langsamer und unaufhaltsamer Fahrt sich dem Unheil nähernden Präsidentenlimousine. Auf Seite 3 der Zeitung war ein Foto abgebildet, das unmittelbar nach den Schüssen ganz in der Nähe aufgenommen wurde, und man sieht wieder nicht die offene Limousine, sondern am linken Rand des Bildes ein junges Ehepaar, das sich in der Wiese am Straßenrand schützend über seine beiden kleinen Söhne wirft. Das sind die Newmans, von denen es im begleitenden Text heißt, sie hätten noch am selben Tag und seither bis heute ihr ganzes Leben lang immer wieder über das Ereignnis gesprochen. Neben ihnen stehen aufrecht zwei Fotografen in dunken Anzügen, die Fotos von ihnen machen. Am äußerst rechten Rand des Bildes sieht man eine Frau, die sich auf den Rasen kauert. Von ihr heißt es, sie sei Doris Mumford, und sie habe nie ein Interview zu ihren Erlebnissen an diesem Tag gegeben.

3 11. September 2001

Als das erste entführte Flugzeug am 11. September 2001 um 8:46 Ortszeit in den Nordturm des World Trade Centers flog, lieferten unmittelbar danach die ersten Fernseh-Stationen schon Live-Bilder, so dass viele Leute den Einschlag des zweiten Flugzeugs im Südturm um 9:03 bereits auf dem Bildschirm mitverfolgen konnten. "Über die Bilder dieses Tages ist viel geschrieben worden", schreibt Jörg Trempler in seinem Buch Katastrophen. Ihre Entstehung aus dem Bild. "Häufig hieß es, der Anschlag hätte ausgesehen 'wie im Film'. Was bedeutet das? Auffällig ist, dass die Auswahl der Fernsehbilder und das Ereignis weitgehend als Einheit wahrgenommen wurden. Die Fernsehbilder weisen große Ähnlichkeiten mit Katastrophenfilmen auf. Aber stimmen die Ereignisse mit den Bildern überein? Angesichts der überwältigenden Anzahl vorhandener Bilder stellt sich die Frage, ob vielleicht nur diejenigen besonders häufig gezeigt und damit berühmt wurden, die unseren aus Katastrophenfilmen gespeisten Vorstellungen am genauesten entsprachen."

4 Es war wie im Film. Mir fehlen die Worte

Schon merkwürdig, dass man von ein und demselben, meistens als unglaublich empfundenen, meistens besonders schrecklichen oder besonders schönen Ereignis fast austauschbar hören kann: a) Mir fehlen die Worte, b) Es war wie im Film. Wenn man das zum Nennwert nimmt, müssten die Worte also erst noch gefunden werden, während die Bilder in einer modernen Gesellschaft immer schon da sind.

5 Susan Sontag(1)

In ihrem berühmten Essay On Photography schreibt Susan Sontag: "Fotografie bedeutet, dass wir über die Welt bescheid wissen, wenn wir sie akzeptieren, wie die Kamera sie aufnimmt. Aber das ist das Gegenteil von Verstehen, das damit beginnt, die Welt nicht so zu akzeptieren, wie sie aussieht. Jede Möglichkeit zu verstehen wurzelt in der Möglichkeit, nein zu sagen. Genau genommen versteht man nie etwas von einem Foto." Und etwas weiter heißt es: "Nur was erzählt, kann uns verstehen machen." Und noch weiter: "Industriegesellschften verwandeln ihre Bürger in Bilder-Junkies; es ist die unwiderstehlichste Form von mentaler Verschmutzung."

6 Facebook

Ich bin nicht auf Facebook (wofür ich bitte bloß keinen Applaus will) und kann daher nicht sagen, ob die Bilder die mir meine Nichte von ihren Freundinnen und Freunden auf Facebook gezeigt hat, repräsentativ sind, aber wenn sie repräsentativ sind, dann handelt es sich mit erstaunlicher Regelmäßigkeit um die wohlfeile Plakatierung von lauter Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern im Film ihres eigenen Lebens. Welche Erwartungen, welche Wünsche, welche Träume da zum Ausdruck kommen, welche Verfügbarkeit auch, wenn sich eine tatsächlich in Unterwäsche vermutlich wie in einer "Victoria's Secret"-Werbung und in nichts von der Werbung unterscheidbar auf dem Display eines I-Phones räkelt. Es spielt gar keine Rolle, wenn der Film des eigenen Lebens sich dann als gar nicht so aufregend herausstellt, im besten Fall als das Gleiche des Immergleichen eines Kleinstadt- oder Kleinbürger-Warhols (wenn es den gibt), im schlechtesten Fall als Softporno, solange die Illusion der Hauptrolle aufrechterhalten bleibt. Dazu lese ich in dem gerade erschienenen Interview-Band Daten, Drohnen, Disziplin von David Lyon und Zygmunt Bauman, "dass die alte Angst vor Entdeckung von der Freude darüber abgelöst [wird], dass immer jemand da ist, der einen wahrnimmt." Und weiter: "Dass diese Entwicklungen ... möglich wurden, liegt offensichtlich daran, dass heute nicht mehr Inhaftierung und Arrest, sondern Ausgrenzung als schlimmste Bedrohung der existentiellen Sicherheit gilt und als Hauptquelle von Ängsten fungiert. Das Beobachtet- und Gesehenwerden hat sich dadurch von einer Bedrohung in eine Verheißung verwandelt."

7 Die beste Welt

Wieder Susan Sontag: "In der Vergangenheit hat sich Unzufriedenheit mit der Realität als Sehnsucht nach einer anderen Welt ausgedrückt. In der modernen Gesellschaft drückt sich Unzufriedenheit mit der Realität nachdrücklich in der Sehnsucht aus, diese Realität zu reproduzieren. Als ob die Realität allein durch den Blick auf sie als Objekt – durch die Fixierung eines Fotos – wirklich real würde, das heißt surreal." An einer anderen Stelle zitiert sie Ludwig Feuerbach(2) und dass der schon 1843 im Vorwort zur zweiten Auflage von Das Wesen des Christentums schreibt, "unsere Ära ziehe das Bild dem Ding vor, die Kopie dem Original, die Repräsentation der Realität, den Schein dem Sein". Daraus habe sich die im zwanzigsten Jahrhundert weithin akzepierte Diagnose ergeben, "eine Gesellschaft werde modern, wenn eine ihrer Hauptaktivitäten das Produzieren und Konsumieren von Bildern sei". Geht man zu weit, wenn man sagt, eine moderne Gesellschaft sei eine Konsum- und Übderwachungsgesellschaft, in der Bilder genau diese doppelte Funktion erfüllen: Überwachung, das bedarf keines weiteren Wortes. Konsum von allem möglichen durch bildgestützte Werbung, aber Konsum vor allem auch von Bildern selbst, weil Bilder beliebig erneuert werden können und daher der Nachschub nicht ausgeht.

8 Borges, Kiš

Schon bevor die NSA sich drangemacht hat, die Daten von Personen in einem bisher nie dagewesenen Umfang zu erfassen, haben Schriftsteller wie Jorge Luis Borges in seiner Bibliothek von Babel oder Danilo Kiš in seiner Enzyklopädie der Toten von unendlichen Bibliotheken oder umfänglichen Aufzeichnungen aller jemals am Leben gewesenen Menschen geträumt. Inzwischen haben wir alle unseren Datendoppelgänger im World Wide Web, und in gewisser Weise haben wir dadurch alle längst auch schon ein Weiterleben nach dem Tod, wenngleich ohne Zweifel reduziert auf ein Skelett von Fakten, mit denen allein wir uns nur ungern identifizieren würden. Es ist wahrscheinlich nicht das Vokabular, aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo im Silicon Valley längst Mathematiker, Philosophen und Linguisten zusammensitzen und sich Gedanken darüber machen, welche Daten oder vielleicht auch nur welche Datenmengen sie von einem Menschen sammeln müssten, um das zu haben, was man in einer anderen Kultur oder jedenfall in einer anderen Zeit die Seele eines Menschen genannt hat. Wenn sich die Seele digitalisieren ließe, dann wäre das Weiterleben nach dem Tod auch beispielsweise im christlichen Sinn nur eine Frage des Speicherns der richtigen Daten oder richtigen Datenmengen. Die Vorstellung ist ebenso faszinierend wie erschreckend, und man kann die polemische Frage stellen, ob eher Bild- oder Schriftdokumente dieses Aufgabe erfüllen würden. Ich weiß es nicht, aber das Bild von vielleicht unterirdischen Bunkern mit Riesenspeichern irgendwo in der Wüste von Nevada oder Utah mit Millionen und Millionen von Facebook-Photos und kleinen Urlaubsfilmchen zu jedem einzelnen Menschen als das, was von ihm bleibt, macht mich schaudern.

9 Andererseits Drohnen

In der Zeitung liest man von gezielten Tötungen durch Drohnen, die sich die Amerikaner an verschiedenen Orten der Welt herausnehmen. Dabei gibt es die Unterscheidung von "personal strikes" und "signature strikes". Die ersten betreffen Individualpersonen, und der Streit wird immer neu geführt werden, ob sie erlaubte Tötungen von Kombattanten in einem Krieg sind oder rechtlich nicht gedeckte Hinrichtungen von Verdächtigen ohne Prozess. Bei der zweiten Form werden die Entscheidungen über einen Abschuss im wesentlichen auf der Basis von Aufklärungsbildern getroffen: Da genügen bereits bestimmte Muster: Gruppenbildung in einem sogenannten Bandengebiet, verdächtige Bewegungen, was auch immer – alles in allem Bilder, und es knallt.

10 Was kann Schrift besser als Bilder?

Auf jeden Fall lügen, und das ist immerhin ein Anfang, wenn manche glauben, die Wahrheit zu haben.

11 Umschläge

Bei Orhan Pamuk habe ich irgendwo gelesen, dass er bei Buchumschlägen wenig schrecklicher findet als Bilder mit Fotos von erkennbaren Personen, weil das die Fantasie und Vorstellungskraft des Lesers oder der Leserin von unzähligen Möglichkeiten auf diese einzige Realisierung einer Romanfigur oder der Romanfiguren einschränkt. Der erste Umschlagentwurf bei meinem jüngsten Roman Eine Ahnung vom Anfang war eine sogenannte Schriftlösung, große weiße Lettern auf hellblauem Wassergrund, wunderschön. Er ist von den Vetretern mit der Bemerkung abgeschmettert worden, er sei zu wenig narrativ, und ich bin zwei Nächte lang mit zunehmender Verzweiflung im Netz herumgeirrt, um ein Bild zu finden, das ihren Wunsch nach Narrativität berücksichtigt und gleichzeitig offen genug für meine eigenen Wünsche nach Offenheit bleibt. Am Ende habe ich die am oberen Rand abgeschnittenen Frauen- oder Mädchenbeine in einer Fluss- bzw. Seenlandschaft gefunden, die jetzt den Umschlag zieren. Ich bin glücklich damit, aber dieses konkrete Bild hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich die Fotografin Janie Airey kontaktiert habe. Von ihr weiß ich jetzt, es ist eine Aufnahme von den Plitvicer Seen in Kroatien, und ich weiß auch, die Beine gehören einem Model aus Zagreb, von dem sie mir den Namen nicht nennen konnte oder vielleicht auch nicht wollte, weil ich ihr mit meinem obsessiven Herumgefrage möglicherweise Angst gemacht habe. Dass das Bild des Umschlags auch für mich jetzt narrativ ist, ist keine Frage, und ich habe mir schon überlegt, die Geschichte eines fetischistischen Schriftstellers zu schreiben, der so sehr von den Beinen eines Mädchens auf dem Umschlag eines seiner Bücher angezogen ist, dass er sie zu verfolgen beginnt und zum Stalker wird und nicht eher ruht, bis er sie in einen neuen Roman verpackt und damit das Bild, das sie zuerst für ihn war, wieder in Schrift verwandelt hat.

12 Schrift

Die Figuren in meinem Roman Eine Ahnung vom Anfang sind Figuren, die aus der Schrift kommen und in die Schrift gehen. Sind es Figuren von dieser Welt? Ich weiß es nicht. Sind es heutige Figuren? Es könnten heutige Figuren sein, und natürlich sind es auch ganz und gar heutige Figuren mit ihrer Sehnsucht, diese Welt zu verlassen.

13 Noch einmal Paolo Sorrrentino

In einer anderen Szene im Film La Grande Bellezza beobachtet ein lose in eine Wiese gestreutes Publikum eine Frau, die sich zu einer Kunstaktion der besonderen Art bereit macht. Sie entkleidet sich und läuft dann schreiend mit dem Kopf gegen die Wand. In der folgenden Szene wird sie vom Erzähler, dem phantastisch melancholischen Schriftsteller mit nur einem Buch, für ein Magazin befragt, was diese Aktion, und man kann wohl sagen, was dieses Bild "Frau mit dem Kopf gegen die Wand" bedeuten soll. Zu ihrer Antwort lässt sich nichts Wohlwollendes sagen. Es ist irrationaler, esoterischer Unsinn.

(1) Die Zitate aus Susan Sontags Essay On Photography sind eigene Übersetzungen, weil ich nur die Originalausgabe des Buches zur Hand hatte. Sie stimmen daher nicht mit der deutschen Ausgabe überein.

(2) Das Zitat von Ludwig Feuerbach ist nach Susan Sontag und auch wieder von mir übersetzt. Deshalb auch in diesem Fall keine Übereinstimmung mit der deutschen Ausgabe.

Christian Quendler: Bilderwahn und Wortgläubigkeit

Meine polemische Betrachtung zum vermeintlichen Machtverlust der Literatur kommt aus dem Blickwinkel der Bilder. Sie ist eben in diesem bildlichem Sinne spekulativ: zwei Thesen und eine Schlussfolgerung.

Norbert Gstrein, Christian Quendler

1. Die Macht des Bildes zeigt sich auch darin, dass kulturelle Bildungsprogramme, die zum besseren Verständnis oder zur Lesbarkeit der Bilder betragen wollen, immer wieder scheitern. Während die Bildungsgeschichte der Literatur seit der sogenannten Leserevolution des 18. Jahrhunderts eine beachtliche Erfolgsgeschichte ist, haben vergleichbare Bildungsmaßnamen auf dem Gebiet der visuellen Kultur versagt. Die allgemeine bildnerische Erziehung beschränkt sich mehr oder minder auf ein primäres Bildverständnis, bei dem es hauptsächlich um perspektivisches Sehen, Raum- und Tiefenwahrnehmung sowie grundlegende gestaltpsychologischen Kategorien geht. Bildungsinitiativen für ein weiterführendes sekundäres Bildverständnis, das sich mit der Logik und Rhetorik von Bildern, imagistischer Manipulationskraft und bildlichen Reizen befasst, haben sich nicht durchgesetzt. Die häufig beschworene visual literacy bleibt eine gesellschaftliche Utopie.

2. Die Macht der Bilder wird am ehesten von jenen begriffen, die sie anfeinden. In dieser Hinsicht scheinen Bilder und Literatur ein ähnliches Schicksal zu durchlaufen. Auf den Spuren der romantischen Literaturkritik hat die moderne Bildwissenschaft immer wieder darauf hingewiesen, dass die zutrefflichsten Beschreibungen und Theorien über Wirkung der Bilder, sich bei jenen finden, die sie verteufeln.Will man beide Thesen querlesen, könnte man schlussfolgern, dass die Macht der Bilder und Worte in einer irrationalen oder magischen Aura liegt, die sie umgibt. Bei Bildern wird diese Aura, wenig schmeichelhaft, psychopathologisch als Wahn bezeichnet. Bei sprachlichen Texten wird dafür der fromme Begriff der Gläubigkeit verwendet: Bilderwahn und Wortgläubigkeit also.

Norbert Gstreins neuer Roman Eine Ahnung vom Anfang bietet eine tiefe Einsicht, was ich religionspolitisch zugespitzt auch katholischer Bilderwahn und protestantische Wortgläubigkeit bezeichnen möchte. Schließlich ist es ein schwer zu erkennendes oder kaum ‚lesebares’ Bild, das den Erzähler in Aufruhr versetzt. Ein Landlehrer will in dem Phantombild eines Bombenlegers seinen ehemaligen Schüler Daniel sehen. Das Bild ist die Initialzündung der Erzählung, eine Meditation über die Gefahren des Lesens, die dem Verdacht nachspürt, ob es nicht die Lektüreempfehlungen des Lehrers waren, die Daniel auf die schiefe Bahn gebracht haben. Die Reflexionen des Lehrers sind getragen von Erinnerungen, Ahnungen und Gerüchten, die wie Satelliten um Erlebtes und um Erfahrungen kreisen, auf die sich der Lehrer keinen Reim machen kann. Eine Rolle spielt in diesem Roman auch ein amerikanischer Sektenprediger. Sein unbeirrbarer und pragmatischer Zugang zeugt von einem evangelikanischen Selbstverständnis, das die King James Bibel so liest, als wäre sie selbsterklärender und unmittelbarer als all jene Übersetzungen, die ihr zugrunde liegen.

Aber was soll das überhaupt heißen – Bilderwahn und Wortgläubigkeit? Bilderwahn bezeichnet eine beunruhigende wie zutreffende Vorstellung, dass die Welt zum Bild wird. Tatsächlich kennt unsere unmittelbare Wahrnehmung keine Unterscheidung von Welt und Bild. Die Welt darf jedoch nicht Weltbild werden, denn dann wäre es ja möglich, dass sich all unsere Weltanschauungen einem totalitärem Bildregime fügen müssten. Oder, es wäre zu befürchten, dass die Welt in unzählige Weltbilder zerfällt und es zu keiner Zusammenschau unter unseren unterschiedlichen Anschauungen mehr kommt. Schon gar nicht dürfen höchste, göttliche Realitäten einem Bild gleichgesetzt werden und dennoch nehmen wir die Wirklichkeit als Bilder wahr.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma hat man in der Kulturgeschichte immer wieder in der Bildung gesucht. Es gibt eine lange historische Reihe von Kulturtechniken, die Bilder in Sprache zu verwandeln. Das mag teilweise daran liegen, dass es kaum explizites Wissen gibt, was passiert, wenn wir Bilder anschauen oder imaginieren. Um dieses Defizit zu beheben hat man immer wieder versucht, Anschauungs- und Vorstellungsweisen mit geregelten Lese- und Schreibweisen zu ersetzen und schiefes Anschauen in richtiges Lesen und rechtes Schreiben zu überführen. Die mittelalterliche Ikonenmalerei entzieht sich biblischem Bilderverbot, indem sie Göttlichkeit nicht abbildet sondern beschreibt. Ikonen werden ja im theologischen Sinne nicht gemalt und angeschaut sondern geschrieben und gelesen. Neuzeitliche Hierglyphen, Impresen und Embleme sind spätere säkulare Beispiele, aus Bildern Schriften zu machen. Ähnliche Tendenzen kann man auch in der Ikonologie der modernen Kunstgeschichte beobachten. Ebenso spricht man in der klassischen Filmtheorie unentwegt von einer Filmsprache, die es aber vermutlich so nicht gibt oder nur von ausgesuchten Filmexperten verstanden wird. Die Situation erinnert ein wenig an bildgebende Verfahren der Neurowissenschaften. Nur Fachexperten können Magnetresonanzbilder schreiben und lesen.

Obwohl Kunsttheorien seit dem 18. Jahrhundert sich explizit an eine bürgerliche Masse wandten, hat sich das allgemeine Bildverständnis an diesen Theorien vorbeientwickelt. Im historischen Rückblick scheint es eher so, als wäre das Lesen der Bilder eine intellektuelle Machtfantasie, um Kontrolle über die Bilder und ihre Anschauungswelten zu erlangen. Damit komme ich auf meine zweite These zurück: Bildgegner sind nicht notwendigerweise Bildungsgegner. Sie können mitunter auch die besseren Bildversteher sein, wenn auch unbedingt aus Liebe zum Bild. Das Bilderverbot Moses, der byzantinische Bilderstreit, der Bildersturm der Reformation, aber auch die Massenbildfeindlichkeit bei Vertretern der Frankfurter Schule, sind theologisch aufgeladenen, gesellschaftspolitische Interventionen, die zeigen, dass dem Bilderwahn mit Rechtschreibreformen und Sprachpolitik nicht beizukommen ist.

Der Wahn verwirrt zwar den Geist, doch setzt er am Körper an. Er wird spürbar in den vagen Regungen und Emotionen, den unbestimmten Gefühlen und Ahnungen, die uns durchqueren, wenn wir Bilder sehen. Ein Bilderverständnis, das die Macht der Bilder begreifen will, muss demnach zuallererst unsere körperliche Resonanz reflektieren und verfolgen, wie wir mit Affekten begreifen und Begriffe schaffen. Bilderwahn ist so gesehen die Kehrseite der Wortgläubigkeit. Während der Wahn unsere unmittelbare Wahrnehmung torpediert und tief in unser Körperempfinden einschreibt, firmiert die Gläubigkeit ein Wissen, wo der Geist an seine Grenzen tritt.

Der Sprache Glauben schenken heißt, sich blindlings zu allen möglichen Sachen überreden lassen. Dinge werden zu Fakten und Gesetzmäßigkeiten, die wir anerkennen auch wenn sie sich gegen Intuition und Hausverstand richten.

Das gedruckte Wort ist dort am mächtigsten, wo man ihm einfach Glauben muss, weil es schwarz auf weiß geschrieben steht. Gesetze zählen zu den mächtigsten Texten: Gesetze machen aus Frauen Männer und Männer zu Frauen. Sie verwandeln ein Brotmesser in eine Waffe und bestimmen was Leben ist und was nicht. Letzten Endes bestimmen sie auch über den Tod. Literarisches Mistrauen gegenüber dem gesetzten und gedruckten Worten beginnt häufig in der stillen Lektüre. Wenn wir Texte leise lesen und nicht lauthals runterbeten, schaffen wir Raum für Hintergedanken und eine Vielzahl von Interpretationen und Bedeutungsformen. Die leise Lektüre ist nicht nur eine persönliche, sie kann auch eine kritische Lektüre sein, die Evidenzen zu Ahnungen macht, Gerüchten nachspürt und persönliche Bezüge herstellt. Norbert Gstreins Eine Ahnung vom Anfang setzt Leser auf eine solche Spur – eine Fährte, die im Sande verläuft und den Fluss runtergeht.

Bernhard Sandbichler: Nikolas Mahler im Porträt

„Wenn der klassische Witz der Aufklärung, der Geist der Erzählungen von Voltaire und Diderot heute noch fortlebt, dann wohl in der trügerischen grafischen Einfachheit und dem souverän heiteren Pessimismus von Matt Groenings Serie.“

Daniel Kehlmann schriebs vor siebeneinhalb Jahren über „Die Simpsons“[1].

(Aber hallo – da hat sich ja ein Fehler eingeschlichen, muss es nicht „fortleben“ heißen? Egal!)

Hier und jetzt soll ebenfalls von „trügerischer grafischer Einfachheit“ und „souverän heiterem Pessimismus“ die Lobrede sein.

Protagonist dieser Lobrede wird Mahler sein.

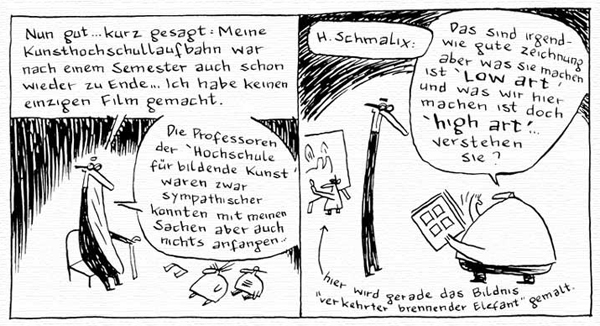

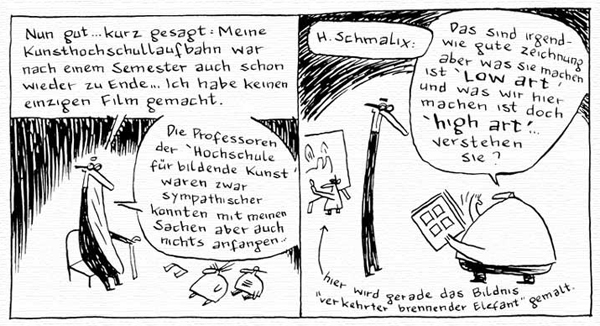

Man kann ihn sich so vorstellen und gleichzeitig Einblick in seine Biografie nehmen:

Und auch das Weitere kann man sich ruhig von Mahler selbst erzählen lassen, womit wir auch schon vieles auf den Punkt gebracht hä

tten[2]:

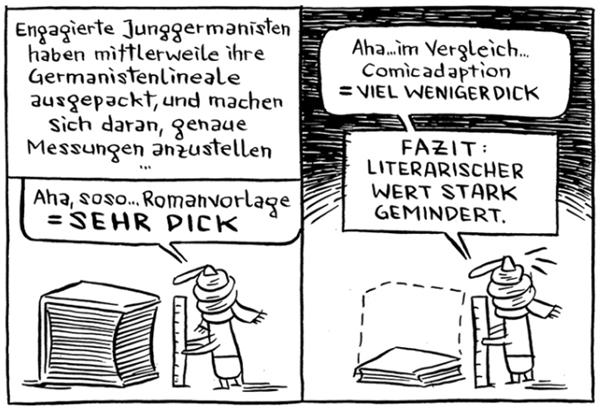

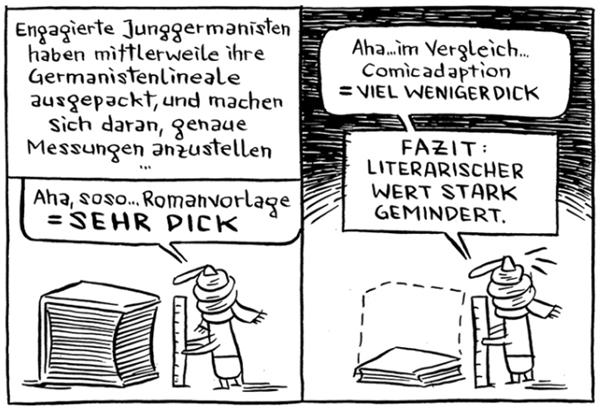

Der Punkt ist: Die so genannte ‘low art‘ ist längst bei der so genannten ‘high art‘ angekommen. Die Frage ist: Ist der Comic als Bild-Text-Kombination der Kunst und der Literatur überlegen?

Klar ist: Die Antwort ist nicht ganz konfliktunbeladen. Dazu hat sich Mahler aber wieder unlängst selbst geäußert[3]:

Zuletzt hat das Loblied auf Mahler kein Geringerer als Raimund Fellinger gesungen, und zwar im Nachwort zu Mahlers „Gedichten“, die unlängst als Band 1385 der legendären Insel-Bücherei erschienen sind. „Nein“, heißt es da, „nein: Mit den Gedichten des Zeichners Nicolas Mahler ist nicht der Einzug des Comics, jenes Schmuddel-Genres bzw. als Neunte Kunst zu Ehren gelangten Alleskönner-Mediums, in die Insel-Bücherei verschämt zu rechtfertigen bzw. überschwenglich zu feiern. Denn, genau betrachtet, gehören Bildsequenzen mit oder ohne sprachliche Komponenten, so eine mögliche Bestimmung der Gattung, von Anfang an zur Weltliteratur – die zu präsentieren Aufgabe dieser Buchreihe ist – und haben in den Augen des Mannes, der diesen Begriff prägte, mehr als Anerkennung erfahren.“ Im Folgenden übernimmt Fellinger (vielleicht) ein Zitat aus Andreas Knigges Comic-Geschichte[4] und weist außerdem auf Frans Masereels „Geschichte ohne Worte. Ein Roman in Bildern“ hin, die 1933 als IB 433 herauskam.

Außerdem wird in Bezug auf Mahlers „Gedichte“ (die natürlich Cartoons sind) auch noch Scott McClouds wirklich kluger Meta-Comic zitiert: „Fürs Erste werde ich den Cartoon als eine Form der Betonung durch Vereinfachung untersuchen“[5]. (Irgendjemand hat in Bezug auf Mahler natürlich den Begriff „Minimahlismus“ geprägt.) Zum andern streicht Fellinger „des Zeichners Ironie“ heraus – so der Titel des Nachworts. Es ist eben so, wie es in der NZZ zu lesen war: „Wie alle echten Humoristen ist auch Nicolas Mahler in Wahrheit ein Tragiker, der sich mit nichts Geringerem als der Conditio humana beschäftigt. Nur – sein Pessimismus wäre geradezu unerträglich, würde er ihn nicht hinter seinem Humor verstecken.“

Schließlich noch ein Wort zur Produktivität: Rund 20 Publikationen listet Wikipedia auf; 30 Bücher hat er veröffentlicht, steht auf der Homepage des Internationalen Literaturfestivals Berlin; „annähernd 50 Buchveröffentlichungen“ zählt Raimund Fellinger. Jedenfalls: Es sind nicht wenige, und alle sind wärmstens zu empfehlen. Allerdings gilt auch: „Wer alles liest, hat nichts begriffen.“ Erkannt? Genau, das ist ein Bernhard-Zitat und gleichzeitig Titel einer Mahler-Schau, die vom 29. November 2013 bis zum 23. März 2014 im Karikaturmuseum Krems läuft. Es kann aber auch als eine weitere Einladung verstanden werden: Mahler hat zuletzt „Alice in Sussex – frei nach Lewis Carroll und H. C. Artmann“ bzw. Musils „Mann ohne Eigenschaften“ als Graphic Novels adaptiert, Carroll/Artmann in Himmelblau, Musil in Moosgrün. Daran sollte man sowieso nicht vorübergehen. Wer nicht nach Krems kommt, muss zumindest das mahlermuseum.at besuchen. Die folgenden drei Mahler-Seiten sind zwar jeweils die letzte Seite von Mahlers bisherigen Graphic Novel-Adaptationen[6], es gilt freilich überhaupt keinesfalls, was Thomas Bernhard seinen Reger in den „Alten Meistern“ über Mahler sagen lässt: „Mahler, Mahler, Mahler, sagte er, das ist auch enervierend. Aber die Mahlermode hat ihren Höhepunkt schon überschritten.“ Ganz im Gegenteil! Bitte notieren: Bernhard hat einen anderen Mahler gemeint.

[1] http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-47134811.html

[2] http://www.mahlermuseum.at/c_film/film_htm/flaschko_mo_prev_001.htm

[3] http://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/sport-kompakt/essay-in-bildern-sind-comics-kunst-12651491.html (FAZ, 8.11.2013)

[4] 50 Klassiker Comics. Von Lyonel Feininger bis Art Spiegelman. Hildesheim: Gerstenberg 2004 (Goethe gegenüber Eckermann)

[5] Scott McCloud: Comics richtig lesen. Hamburg: Carlsen 1994

[6] Sämtlich bei Suhrkamp erschienen: Mahler: Alice in Sussex frei nach Lewis Carroll und H. C. Artmann (2013), Mahler nach Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (2013) und Thomas Bernhard: Alte Meister gezeichnet von Mahler (2011)

Aus den Büchern von Nikolas Mahler:

Galerie

Bernhard Sandbichler: Die Umfrage

Der LiLit-Fragebogen beantwortet von Thomas Reitmaier

Der LiLit-Fragebogen ist ein Nachfahre des im späten 19. Jahrhundert in England erfundenen Salon-Zeitvertreibs. Die Franzosen haben diesen passe-temps bereitwillig übernommen. Marcel Proust etwa, der große Marcel Proust, hat einen solchen Fragebogen 1890 voll Esprit ausgefüllt. Daher die Bezeichnung: der „Proust-Fragebogen“. 1924 tauchte ebendieser wieder auf und 2003 wurde das Manuskript um über 100.000 Euro versteigert. Bernard Pivot, der französische Reich-Ranicki, hat die Idee für seine Literatur-Sendung Bouillon de la Culture übernommen, James Lipton für sein TV-Interview-Format Inside the Actors Studio, die FAZ als „Herausforderung an Geist und Witz“ für ihr Magazin. Die Idee ist, denke ich, auch hier und jetzt den – leicht adaptierten – Versuch wert.

Status quo

Wie geht’s, wie steht‘s? Es steht und geht sehr gut!

Worum geht’s im Leben? Leidenschaft. Liebe. Demut.

Deine Devise? Wer Wölfe fürchtet, bringt keine Pilze heim.

Dein größter Fehler? Ungeduld.

Lieblinge

Deine Lieblingsbeschäftigung? Träume zu Erinnerungen werden lassen.

Dein Lieblingsname? Ismael.

Deine Lieblingsfarbe und -blume? Ägyptisch Blau – Sonnenblume.

Dein Lieblingsessen und -trinken? Käsespätzle – Rotwein.

Dein Lieblingsbuch? Alles von Christoph Ransmayr.

Dein Lieblingsbild? Das Lucerne Festival Orchestra im Konzertsaal in Luzern.

Dein Lieblingsfilm? City Lights von Charlie Chaplin.

Dein /e Lieblingsmusiker/in? Friedrich Gulda. Gustav Mahler.

Dein/e Lieblingsfotograf/in? Terrence Malick.

Dein /e Lieblingsschauspieler/in? Roy Black.

Präferenzen

Handke oder Bernhard? Oder beide nie gelesen? Beide unzureichend für ein Urteil.

Beatles oder Stones – oder gibt es da ein anderes Gegensatzpaar? Beide, je nach Stimmung – und ja, es gäbe noch viele Weitere …

Was schätzt du an der Schweiz am meisten/wenigsten? Die hohe Lebensqualität/die Skepsis gegenüber Europa.

Was schätzt du an Tirol am meisten/wenigsten? Heimkommen/den fortschreitenden Rassismus.

Hofer oder Gaismair oder Wilhelm Tell? Verklärte Helden oder mythische Freiheitskämpfer interessieren mich weniger.

Welchen Fehler entschuldigst du am ehesten, welchen nie? Unpünktlichkeit/Arroganz.

Welche Eigenschaft schätzt du bei einem Mann am meisten? Trinkfestigkeit.

Welche Eigenschaft schätzt du bei einer Frau am meisten? Anmut.

Was schätzt du bei Deinen FreundInnen am meisten? Treue. Und Humor.

Historizitäten

Deine HeldInnen in der Wirklichkeit? All jene, die ihr Leben dem Wohl ihrer Mitmenschen verschreiben.

Deine HeldInnen in der Weltgeschichte? Zheng He, Ernest Shackleton, Julius von Payer, Ladislaus Almásy, Jacques Piccard …

Welche geschichtlichen Gestalten verachtest du am meisten? Verachten ist der falsche Begriff, auch miese Gestalten sind von Interesse für einen Archäologen/Historiker.

Welche (anti)militärischen Leistungen bewunderst du am meisten? Das friedliche Ende des Kalten Krieges.

Welche Reform bewunderst du am meisten? Politische Reformen: neue Gesetze für alte Mängel.

(Anti-)Wunschkonzert

Wo möchtest du leben? A long time ago in a galaxy far, far away ...

DeinTraum vom Glück? Auf dem Frachtschiff eine Weltreise.

Was wäre für dich das größte Unglück? Ein Leben ohne Musik.

Was verabscheust du am meisten? Dummheit gepaart mit Überheblichkeit.

Was möchtest du sein? Ich bin, der ich bin.

Wer oder was hättest du sein mögen? Pumuckl.

Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen? Ohne Einsingen Mozarts Arie der Königin der Nacht schmettern.

Hättest du dich gern selber als Chef? Nur für einen Tag.

Die berühmte Fee „kommt geflogen, setzt sich nieder auf dein‘ Fuß“, du hast drei Wünsche frei. Welche? Eine Zeitmaschine würde bereits genügen …

Wie möchtest du sterben? Tödlich.

Und was soll einmal auf Deinem Grabstein stehen? Wenn möglich mein Name?

Archäologie ist nicht zwangsläufig eine staubige, trockene Outdoor-Geschichte, sie kann auch Binnengewässer, Meere und Moore bzw. hochalpines Terrain beackern. Thomas Reitmaier hat auf beiden Gebieten archäologische Pionierarbeit geleistet. Landschaften und archäologische Fundstätten im österreichisch-schweizerischem Grenzgebiet der Silvretta zeitgemäß zu kartieren und dabei bestehende Geodaten wie Luft- und Satellitenbilder, Karten, Katasterblätter, Laserscanning-Daten, aber auch alte Grabungsskizzen sinnvoll zu nutzen und kombinieren zu können, gehört seit Jahren zu seinem Tagesgeschäft. Reitmaier, Jahrgang 1977, studierte Ur- und Frühgeschichte sowie Mittelalter- und Neuzeitarchäologie und Klassischen Archäologie an der Uni Innsbruck; 2001 bis 2006 arbeitete er als Unterwasserarchäologe bei der Stadt Zürich und von 2006 bis 2012 an der Abteilung Ur- und Frühgeschichte der Universität Zürich. Dort war er unter anderem für die Initiierung und Koordination des internationalen Forschungsprojektes “Silvretta historica” verantwortlich. Bei der “Ausweitung der archäologischen Kampfzone” spielt ihm der Klimawandel in die Hände, und zwar so Beträchtliches – etwa den ältesten bekannten Viehpferch oder die älteste “Alphütte” der Schweiz –, dass neben Lokal- und Regionalmedien auch die NZZ, Die Zeit oder spectrum.de darüber berichteten. Seine abenteuerlichen Grenzgänge sieht Reitmaier als “Mix aus Spaß und Wissenschaft”, wiewohl es um so ernste Dinge wie den Einsatz ferngesteuerter Drohnen zur Erstellung präziser Höhenmodelle oder die Anwendung moderner geophysikalischer Prospektionsmethoden geht, durch die noch unausgegrabene archäologische Strukturen wie Hausgrundrisse, Feuerstellen und Verteidigungsanlagen ohne jegliche Bodeneingriffe sichtbar werden. Seit März 2012 ist er Kantonsarchäologe von Graubünden.

Sehenswert: http://www.uzh.ch/news/articles/2009/es-muss-nicht-immer-eine-gletscherleiche-sein.html

Literatur: Ukraine – Kleine Nachlese

Vom 17. bis 19. Oktober 2013 fanden in Innsbruck drei Tage intensiver Auseinandersetzung mit der ukrainischen Gegenwartsliteratur statt. Auf Einladung des Haymonverlags, des Instituts für Slawistik und des Literaturhauses am Inn waren Andrej Kurkow, Ljubko Deresch, Maria Matios und Tanja Maljartschuk zu Gast. Sie lasen aus ihren Werken und gaben Einblick in die aktuelle politische sowie literarische Situation der Ukraine.

Anbei finden Sie die Rezensionen von Studierenden, die im Rahmen des Workshops zur Literaturkritik am Institut für Slawistik entstanden sind.

Veranstaltungsprogramm

Galerie

Genial verwirrend – Ljubko Deresch entführt in eine alltägliche Realität voller seltsamer Ereignisse

Mit zwölf Jahren hat Petro Pjatotschkin ein einschneidendes Erlebnis, durch das er ein phänomenales Gedächtnis erhält. Seine Schulnoten verbessern sich schlagartig, und dem Unterricht zu folgen stellt kein Problem mehr für ihn dar. Doch Petro wird einsam, besonders nachdem er entdeckt, dass er weit mehr Fähigkeiten erhalten hat, als anfangs angenommen. So ist er in der Lage in die so genannte Reliefzeit und in andere Welten zu reisen, doch all diese Ereignisse kann Petro nicht steuern, und es fällt ihm schwer seine Ratlosigkeit und Hilflosigkeit zuzugeben. Da sich das Gesehene nicht mit Worten beschreiben lässt, kann er sich niemanden anvertrauen und wird zu einem Einzelgänger, der versucht die Welt, das Leben und den Tod mit allen verborgenen Facetten und Ausprägungen zu erfassen. Er entwickelt gewagte Theorien über die Beschaffenheit der Welt und versucht sein phänomenales Gedächtnis zu erforschen. Erst als er die schöne Künstlerin Hozza trifft, glaubt er eine Seelenverwandte gefunden zu haben, die dieselben Dinge sieht und erlebt wie er. Wie könnte Hozza sonst so kunstvolle abstrakte Bilder malen? Mit zwölf Jahren hat Petro Pjatotschkin ein einschneidendes Erlebnis, durch das er ein phänomenales Gedächtnis erhält. Seine Schulnoten verbessern sich schlagartig, und dem Unterricht zu folgen stellt kein Problem mehr für ihn dar. Doch Petro wird einsam, besonders nachdem er entdeckt, dass er weit mehr Fähigkeiten erhalten hat, als anfangs angenommen. So ist er in der Lage in die so genannte Reliefzeit und in andere Welten zu reisen, doch all diese Ereignisse kann Petro nicht steuern, und es fällt ihm schwer seine Ratlosigkeit und Hilflosigkeit zuzugeben. Da sich das Gesehene nicht mit Worten beschreiben lässt, kann er sich niemanden anvertrauen und wird zu einem Einzelgänger, der versucht die Welt, das Leben und den Tod mit allen verborgenen Facetten und Ausprägungen zu erfassen. Er entwickelt gewagte Theorien über die Beschaffenheit der Welt und versucht sein phänomenales Gedächtnis zu erforschen. Erst als er die schöne Künstlerin Hozza trifft, glaubt er eine Seelenverwandte gefunden zu haben, die dieselben Dinge sieht und erlebt wie er. Wie könnte Hozza sonst so kunstvolle abstrakte Bilder malen?

Ljubko Deresch schreibt keck über die Ereignisse in Petros Leben. Sein frecher und jugendlicher Stil treibt das Geschehen voran und so nimmt die Geschichte schnell Fahrt auf. Die Theorien und Erklärungsversuche von Petro sind allerdings oft nicht vollständig ausformuliert und durchdacht. Sie lassen viele Fragen offen und widersprechen sich teilweise. Die Leser fühlen sich stellenweise verloren und sind ebenso ratlos, wie der Protagonist selbst. Zu bedauern ist, dass auf Grund ihrer Fülle, Vielfalt und Komplexität nicht alle Theorien und Erklärungsversuche im Gedächtnis der Leser haften bleiben.

Der Roman gibt auf phantasievolle Weise verschiedenste Weltvorstellungen wieder und regt zur Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit der Realität an. Das Buch präsentiert keine Wahrheiten und klagt auch keine Lügen an, vielmehr zeigt es Alternativen zu einer konservativen Vorstellung von Raum, Zeit und den Dingen auf. Es geht der Frage nach, was mit einem Menschen geschieht, wenn er seine Umgebung mit dem reinen Verstand nicht mehr erfassen kann und so nach neuen Arten des Verständnisses suchen muss. Ljubko Deresch hat mit Intent! oder Die Spiegel des Todes einen unterhaltsamen Roman verfasst, der die Leser in eine genial verwirrende Welt entführt und sie nicht mehr loslässt.

Wiedemair Verena

Andrej Kurkow – Der unbeugsame Papagei

Reise durch ein fantastisches Sowjetland

Er möchte dem westlichen Leser den sowjetischen Menschen näher bringen. Dieses Ziel setzt sich Andrej Kurkow im Prolog seines Romans Der unbeugsame Papagei. Die Formen, mit denen er seine Absicht umsetzt, sind vielfältig, nehmen fantastische, absurde, komische und groteske Züge an und formen einen ebensolchen Roman.

Die Handlung weist vier Erzählstränge und vier voneinander unabhängige Protagonisten auf, thematisiert wird das Leben in der frühen Sowjetunion. Da gibt es zunächst die Erzählung über den Volkskontrolleur Pawel Dobrynin, der bei seinen teilweise absurden Aufgaben bis in den hohen Norden Russlands kommt und mehrere Monate bei einer Geologenexpedition verbringt. In Moskau spielt die Geschichte eines gewissen Wasilij Banow, seines Zeichens Schuldirektor, der erfährt, dass Lenin noch lebt und unter dem Kreml in einer Laubhütte wohnt. Der Künstler Mark Iwanow zieht mit seinem sprechenden und Gedichte rezitierenden Papagei Kusma im Auftrag des Staates durch das Land, um die Bevölkerung zu erbauen. Schließlich gibt es noch einen Engel, der beschlossen hat auf die Erde herabzusteigen, um heraus zu finden, warum bis jetzt noch kein einziger Sowjetbürger in den Himmel gekommen ist. Er landet in einem sowjetischen Dorf und verliebt sich dort in die atheistische Dorflehrerin.

Anhand dieser sehr verschiedenartigen Figuren und Szenerien lässt sich bereits erkennen, dass Kurkows Sowjetunion sowohl eine fantastische Vision als auch ein totalitäres System mit skurrilen Auswüchsen ist. Die Erzählstränge sind dabei nur über kleine Konnektoren miteinander verbunden, eine zielgerichtete, geschlossene Handlung lässt sich, obwohl der Roman eine starke Dynamik aufweist, keineswegs ausmachen. Vielmehr bietet Kurkow seinen Lesern einen multiperspektivischen und episodenhaften Einblick in eine fantastische Welt. Fantastisch ist diese Welt nicht nur wegen der vielen komischen Ereignisse und Begebenheiten, sondern auch wegen der psychischen Gratwanderung, die der Autor seinen Lesern darbietet. So wie die Figuren von ihrem eigenen und einem fremden Willen geleitet werden, so pendeln die Leser, vor allem zwischen Emotionen: Der Roman hält eine große Bandbreite an Stimmungen, von Melancholie bis hin zu Komik und Ironie, bereit. Der unbeugsame Papagei ist also in der Tat ein Buch, dessen Lektüre zum Lachen, zum Weinen und vor allem auch zum Nachdenken anregen kann. Den Lesern wird ein breitgefächertes Panorama der absurden und teilweise komischen Möglichkeiten der Existenz in der Sowjetunion geboten.

Durch die offene Handlung kann der Roman auch ohne größere Probleme quer, oder sogar nur in Teilen gelesen werden. Diese Möglichkeit werden die Leser aber wohl kaum nutzen, da Kurkows skurrile Welt in jedem Moment fasziniert. Mit viel Genuss arbeitet man sich Episode für Episode bis zum Ende vor und empfindet dabei keine Spur von Langatmigkeit.

Julian Blassnigg

Tanja Maljartschuk: Biografie eines zufälligen Wunders

Residenz Verlag, 2013

Solche Geschichten gibt's

Nach dem Erzählband „Neunprozentiger Haushaltsessig“ hat die in Wien lebende ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk nun ihren ersten Roman vorgelegt, in dem die naive und kämpferische Lena im Mittelpunkt steht. Lena wächst im ukrainischen San Francisco (Iwano-Frankiwsk) auf und erlebt dort den Alltagswahnsinn der wilden 1990er Jahre: Man zahlt für die kostenfreie medizinische Versorgung, für die Bildung und auch für die staatlichen Sozialleistungen. Auf dem Markt verkaufen Akademiker, neben Künstlern und Schauspielern „echte“ Kunstlederjacken und Trainingsanzüge, die im Dunkeln Funken sprühen. Auch Lena muss sich mit seltsamen Mitteln durchs Leben schlagen. Obwohl unsportlich, beginnt sie das Fach Sport zu studieren, da sie jedes andere, teurere Studium nicht bezahlen kann.

Ganz in der Nachfolge von Robin Hood setzt sie sich schließlich gegen die herrschenden Ungerechtigkeiten zur Wehr. In ihren Taten wird sie motiviert durch eine fliegende Frau – von daher der Titel des Romans –, die sich wundersam und wunderbar in den desolaten ukrainischen Alltag einmischt. Lena nimmt sich ihrerseits der städtischen Straßenhunde an, die geschlachtet und in einem chinesischen Restaurant verarbeitet werden sollen. Es gelingt ihr, die Stadt zur Eröffnung eines Tierheims zu bewegen. Auch kann sie ihrer gehbehinderten Freundin Ivanka einen Rollstuhl verschaffen. Durch ihr Engagement und ihre provokativen Demonstrationen wird Lena sogar zur lokalen Berühmtheit. Letzten Endes sind ihre Errungenschaften aber kaum von Bedeutung, denn die Autoritäten sitzen immer am längeren Hebel.

Der Roman zeigt panoramatisch die ökonomischen, sozialen und politischen Schwierigkeiten der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion. Tanja Maljartschuk nimmt den zunehmenden, religiösen Fanatismus der jüngeren Generation, Korruption und Bürokratie sowie den neuen ukrainischen Nationalismus unter die Lupe, der sich vor allem in einer Abneigung gegen Russland manifestiert.

Obwohl die erzählten Ereignisse kaum zum Lachen anmuten, bringt die Autorin neben der melancholischen auch eine komische Seite ein. Sogar bedrückende Momente erscheinen zumeist in einem humoristischem Licht. Die Geschichte wird aus Lenas Perspektive erzählt, und ihr naiver Blick, der sich trotz ihres Älterwerdens kaum verändert, dominiert die Darstellung. Allerdings ist diese Erzählsituation nicht von Anfang an klar und metapoetische Passagen stiften zusätzliche Verwirrung. Am Ende wird das Rätsel jedoch mit einer kunstvollen und unerwarteten Wende gelöst.

Daniela Brandacher und Anna Ladinig

Maria Matios – Darina, die Süße

Ein zärtlicher Blick auf die Bukowina

Wenige Regionen wurden im letzten Jahrhundert so häufig zum Spielball der Mächte wie die Bukowina. Dieser Landstrich, der heute zwischen der Ukraine und Rumänien aufgeteilt ist, war bis zum Ersten Weltkrieg eines der östlichen Kronländer der österreichisch-ungarischen Monarchie, wurde dann mehrfach von Russland besetzt und nach Ende des Ersten Weltkriegs von Polen, der Ukraine und Rumänien beansprucht. Konnte sich zunächst Rumänien durchsetzen, wechselte die Bukowina im Zweiten Weltkrieg erneut mehrfach ihre Herrscher und wurde 1945 zum großen Teil Gebiet der UdSSR. Diese wechselvolle, durchaus tragische Geschichte der Region wird nun von der ukrainischen Schriftstellerin Maria Matios am Beispiel eines kleinen Dorfes und seiner Bewohner nachgezeichnet. Wenige Regionen wurden im letzten Jahrhundert so häufig zum Spielball der Mächte wie die Bukowina. Dieser Landstrich, der heute zwischen der Ukraine und Rumänien aufgeteilt ist, war bis zum Ersten Weltkrieg eines der östlichen Kronländer der österreichisch-ungarischen Monarchie, wurde dann mehrfach von Russland besetzt und nach Ende des Ersten Weltkriegs von Polen, der Ukraine und Rumänien beansprucht. Konnte sich zunächst Rumänien durchsetzen, wechselte die Bukowina im Zweiten Weltkrieg erneut mehrfach ihre Herrscher und wurde 1945 zum großen Teil Gebiet der UdSSR. Diese wechselvolle, durchaus tragische Geschichte der Region wird nun von der ukrainischen Schriftstellerin Maria Matios am Beispiel eines kleinen Dorfes und seiner Bewohner nachgezeichnet.

In diesem Dorf namens Tscheremoschne lebt Darina, die Süße. Sie verbringt ihre Tage einsam im Haus ihrer verstorbenen Eltern und redet mit niemandem außer mit den Bäumen und Blumen. Von den Nachbarn, die sie für stumm und zurückgeblieben halten, wird sie verlacht und gehänselt. Darina leidet häufig und tagelang unter starken Kopfschmerzen, die sich eigentümlicherweise dann verstärken, wenn ihr Süßigkeiten angeboten werden, und die sie nur dadurch lindern kann, dass sie sich in Erdlöcher eingräbt. Ihr weitgehend freudloses Leben erfährt erst eine Veränderung, als der schrullige Tagelöhner und Maultrommelspieler Zwytschok ins Dorf kommt und sich liebevoll um Darina kümmert. Das Glück der zwei Sonderlinge erregt rasch das Misstrauen der abergläubischen Dorfbewohner und kann deshalb nicht von langer Dauer sein…

Im zweiten Teil des Romans wird die Geschichte von Darinas Eltern erzählt. Dramatische Ereignisse zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs zerstören die Existenz der jungen Eheleute und bilden die Erklärung für Darinas Schweigen und ihr tragisches Schicksal.

Es ist kein einfaches Thema, das Maria Matios in „Darina, die Süße“ behandelt. Oft wirkt verstörend, wie die Weltpolitik den Alltag der kleinen Leute bestimmt, wie die Dorfbewohner von der Geschichte förmlich überrollt werden. Aller dargestellten Grausamkeiten zum Trotz ist der Roman aber von einer unvergleichlichen Zärtlichkeit durchzogen. Dafür sorgt die Zuneigung der Bukowiner Autorin zu den Menschen ihrer Heimat, zu ihren bäuerlichen Traditionen, Tänzen und Bräuchen, die auch die Leser/innen ansteckt. Matios erzählt die Geschichte einfach, schnörkellos, in dem naiv-archaischen Stil, der für osteuropäische Literatur nicht untypisch ist. Der Erzählstrang wird dabei von raffinierten Einschüben unterbrochen, in denen der Klatsch der Dorfweiber, der sich zumeist gegen Außenseiter wie Darina oder ihre Eltern richtet, wiedergegeben wird.

Dass die Autorin für den 2005 veröffentlichten Roman die zwei wichtigsten Literaturpreise der Ukraine erhielt, ist nur verdient. Ebenso angebracht war die Übersetzung ins Deutsche, die von Claudia Dathe besorgt wurde. Die deutsche Fassung des Buches erschien dieses Jahr im Innsbrucker Haymon Verlag.

Maria Matios sagt selbst, sie wolle vom Leben der einfachen Menschen im großen Weltgeschehen erzählen. Dies ist ihr mit „Darina, die Süße“ auf berührende Weise geglückt.

Tobias Wirthensohn

|

![]()

Mit zwölf Jahren hat Petro Pjatotschkin ein einschneidendes Erlebnis, durch das er ein phänomenales Gedächtnis erhält. Seine Schulnoten verbessern sich schlagartig, und dem Unterricht zu folgen stellt kein Problem mehr für ihn dar. Doch Petro wird einsam, besonders nachdem er entdeckt, dass er weit mehr Fähigkeiten erhalten hat, als anfangs angenommen. So ist er in der Lage in die so genannte Reliefzeit und in andere Welten zu reisen, doch all diese Ereignisse kann Petro nicht steuern, und es fällt ihm schwer seine Ratlosigkeit und Hilflosigkeit zuzugeben. Da sich das Gesehene nicht mit Worten beschreiben lässt, kann er sich niemanden anvertrauen und wird zu einem Einzelgänger, der versucht die Welt, das Leben und den Tod mit allen verborgenen Facetten und Ausprägungen zu erfassen. Er entwickelt gewagte Theorien über die Beschaffenheit der Welt und versucht sein phänomenales Gedächtnis zu erforschen. Erst als er die schöne Künstlerin Hozza trifft, glaubt er eine Seelenverwandte gefunden zu haben, die dieselben Dinge sieht und erlebt wie er. Wie könnte Hozza sonst so kunstvolle abstrakte Bilder malen?

Mit zwölf Jahren hat Petro Pjatotschkin ein einschneidendes Erlebnis, durch das er ein phänomenales Gedächtnis erhält. Seine Schulnoten verbessern sich schlagartig, und dem Unterricht zu folgen stellt kein Problem mehr für ihn dar. Doch Petro wird einsam, besonders nachdem er entdeckt, dass er weit mehr Fähigkeiten erhalten hat, als anfangs angenommen. So ist er in der Lage in die so genannte Reliefzeit und in andere Welten zu reisen, doch all diese Ereignisse kann Petro nicht steuern, und es fällt ihm schwer seine Ratlosigkeit und Hilflosigkeit zuzugeben. Da sich das Gesehene nicht mit Worten beschreiben lässt, kann er sich niemanden anvertrauen und wird zu einem Einzelgänger, der versucht die Welt, das Leben und den Tod mit allen verborgenen Facetten und Ausprägungen zu erfassen. Er entwickelt gewagte Theorien über die Beschaffenheit der Welt und versucht sein phänomenales Gedächtnis zu erforschen. Erst als er die schöne Künstlerin Hozza trifft, glaubt er eine Seelenverwandte gefunden zu haben, die dieselben Dinge sieht und erlebt wie er. Wie könnte Hozza sonst so kunstvolle abstrakte Bilder malen? Wenige Regionen wurden im letzten Jahrhundert so häufig zum Spielball der Mächte wie die Bukowina. Dieser Landstrich, der heute zwischen der Ukraine und Rumänien aufgeteilt ist, war bis zum Ersten Weltkrieg eines der östlichen Kronländer der österreichisch-ungarischen Monarchie, wurde dann mehrfach von Russland besetzt und nach Ende des Ersten Weltkriegs von Polen, der Ukraine und Rumänien beansprucht. Konnte sich zunächst Rumänien durchsetzen, wechselte die Bukowina im Zweiten Weltkrieg erneut mehrfach ihre Herrscher und wurde 1945 zum großen Teil Gebiet der UdSSR. Diese wechselvolle, durchaus tragische Geschichte der Region wird nun von der ukrainischen Schriftstellerin Maria Matios am Beispiel eines kleinen Dorfes und seiner Bewohner nachgezeichnet.

Wenige Regionen wurden im letzten Jahrhundert so häufig zum Spielball der Mächte wie die Bukowina. Dieser Landstrich, der heute zwischen der Ukraine und Rumänien aufgeteilt ist, war bis zum Ersten Weltkrieg eines der östlichen Kronländer der österreichisch-ungarischen Monarchie, wurde dann mehrfach von Russland besetzt und nach Ende des Ersten Weltkriegs von Polen, der Ukraine und Rumänien beansprucht. Konnte sich zunächst Rumänien durchsetzen, wechselte die Bukowina im Zweiten Weltkrieg erneut mehrfach ihre Herrscher und wurde 1945 zum großen Teil Gebiet der UdSSR. Diese wechselvolle, durchaus tragische Geschichte der Region wird nun von der ukrainischen Schriftstellerin Maria Matios am Beispiel eines kleinen Dorfes und seiner Bewohner nachgezeichnet.