Abbildungen © DLA Marbach

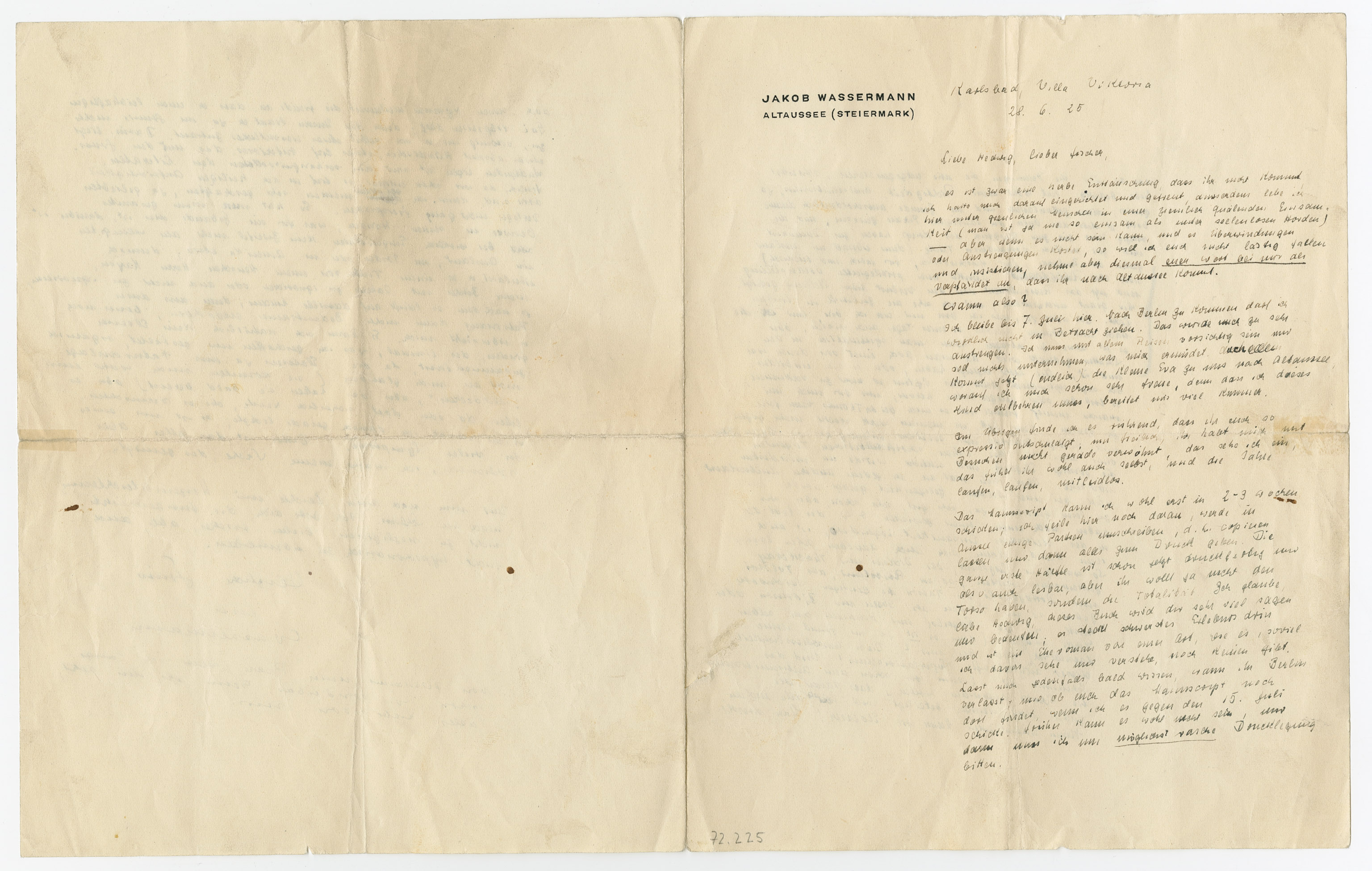

Jakob Wassermann an Hedwig und Samuel Fischer

Karlsbad, Villa Viktoria

28.6.25

Liebe Hedwig, lieber Fischer,

es ist zwar eine herbe Enttäuschung, dass ihr nicht kommt, ich hatte mich darauf eingerichtet und gefreut, ausserdem lebe ich hier unter greulichen Menschen in einer ziemlich quälenden Einsamkeit (man ist ja nie so einsam als unter seelenlosen Horden) – aber wenn es nicht sein kann, und es Überwindungen oder Anstrengungen kostet, so will ich euch nicht lästig fallen und insistieren, nehme aber diesmal euer Wort bei mir als verpfändet an, dass ihr nach Altaussee kommt.

Wann also?

Ich bleibe bis 7. Juli hier. Nach Berlin zu kommen darf ich wirklich nicht in Betracht ziehen. Das würde mich zu sehr anstrengen. Ich muss mit allem Reisen vorsichtig sein und soll nichts unternehmen, was mich ermüdet. Auch kommt jetzt (endlich) die kleine Eva zu uns nach Altaussee, worauf ich mich schon sehr freue, denn dass ich dieses Kind entbehren muss, bereitet mir viel Kummer.

Im übrigen finde ich es rührend, dass ihr euch so expressiv entschuldigt; nun freilich, ihr habt mich mit Besuchen nicht gerade verwöhnt, das sehe ich ein, das fühlt ihr wohl auch selbst, und die Jahre laufen, laufen, mitleidlos.

Das Manuscript kann ich wohl erst in 2-3 Wochen schicken; ich feile hier noch daran, werde in Aussee einige Partien umschreiben, d.h. copieren lassen und dann alles zum Druck geben. Die ganze erste Hälfte ist schon jetzt druckfertig und also auch lesbar, aber ihr wollt ja nicht den Torso haben, sondern die Totalität. Ich glaube, liebe Hedwig, dieses Buch wird dir sehr viel sagen und bedeuten; es steckt schwerstes Erlebnis drin und ist ein Eheroman von einer Art, wie es, soviel ich davon sehe und verstehe, noch keinen gibt. Lasst mich jedenfalls bald wissen, wann ihr Berlin verlasst; und ob euch das Manuscript noch dort findet, wenn ich es gegen den 15. Juli schicke. Früher kann es wohl nicht sein, nur dann muss ich um möglichst rasche Drucklegung bitten.

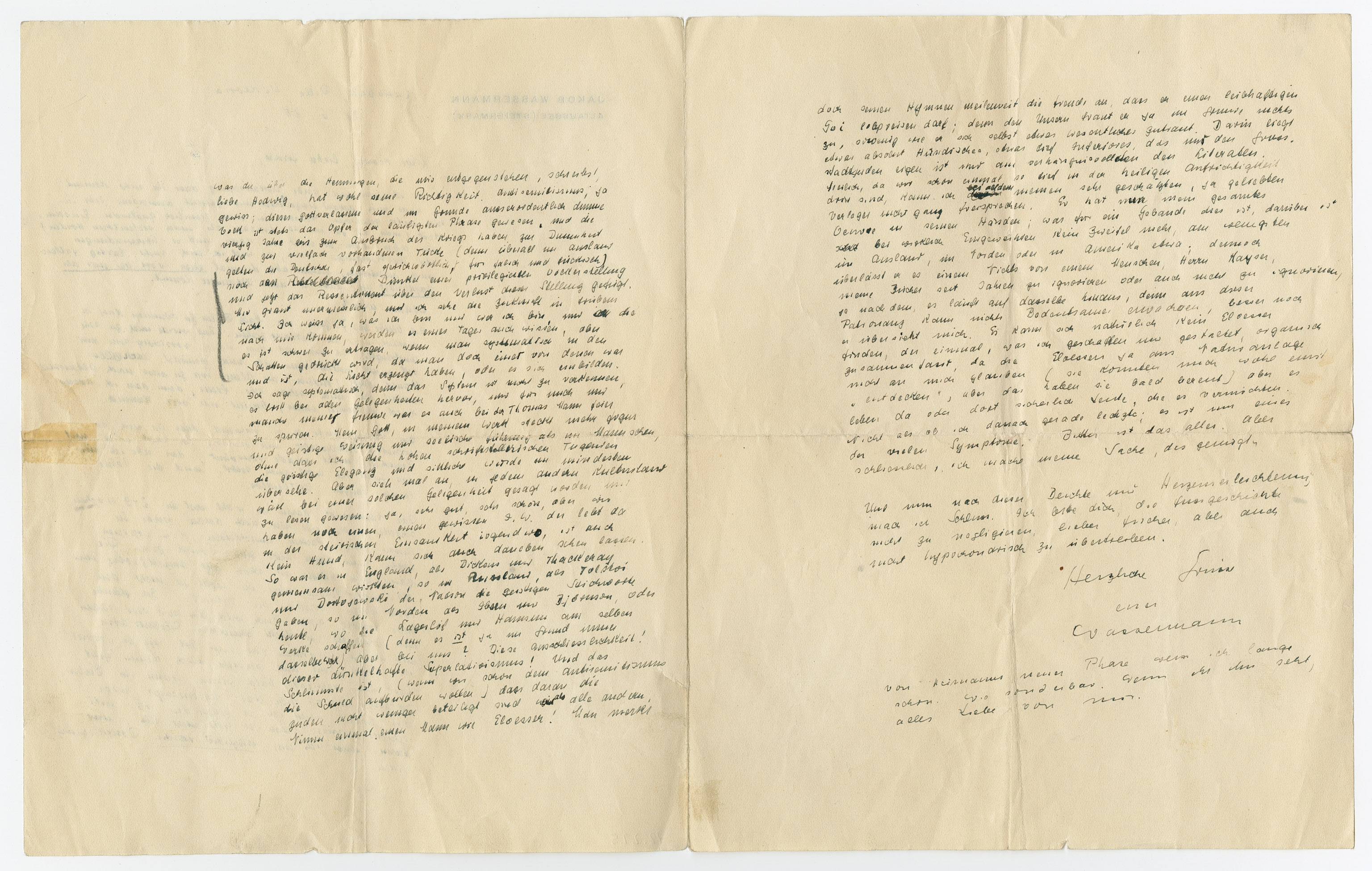

Was du über die Hemmungen, die mir entgegenstehen, schreibst, liebe Hedwig, hat wohl seine Richtigkeit. Antisemitismus, ja gewiss; dieses gottverlassene und im Grunde ausserordentlich dumme Volk ist stets das Opfer der läufigsten Phrase gewesen, und die vierzig Jahre bis zum Ausbruch des Kriegs haben zur Dummheit und zur vielfach vorhandenen Tücke (denn überall im Ausland gelten die Deutschen, fast sprichwörtlich, für falsch und tückisch) noch den Dünkel einer privilegierten Völkerstellung und jetzt das Ressentiment über den Verlust dieser Stellung gefügt. Mir graut unermesslich, und ich sehe die Zukunft in trübem Licht. Ich weiss ja, was ich bin und wer ich bin, und die nach mir kommen, werden es eines Tages auch wissen, aber es ist schwer zu ertragen, wenn man systematisch in den Schatten gedrückt wird, da man doch einer von denen war und ist, die Licht erzeugt haben, oder es sich einbilden. Ich sage systematisch, denn das System ist nicht zu verkennen, es tritt bei allen Gelegenheiten hervor, und für mich und manche meiner Freunde war es auch bei der Thomas Mann Feier zu spüren. Mein Gott, in meinem Werk steckt mehr Figur und geistige Weisung und seelische Führung als im Mannschen, ohne dass ich die hohen schriftstellerischen Tugenden, die geistige Elegant und sittliche Würde im mindesten übersehe. Aber sieh mal an, in jedem anderen Kulturland wäre bei einer solchen Gelegenheit gesagt worden und zu lesen gewesen: ja, sehr gut, sehr schön, aber wir haben noch einen, einen gewissen J.W. der lebt da in der steirischen Einsamkeit irgendwo, ist auch kein Hund, kann sich auch daneben sehen lassen. So war es in England, als Dickens und Thackeray gemeinsam wirkten, so in Russland, als Tolstoi und Dostojewski der Nation die geistigen Stichworte gaben, so im Norden, als Ibsen und Björnson, oder heute, wo die Lagerlöf und Hamsun am selben Werke schaffen (denn es ist ja im Grunde immer dasselbe Werk). Aber bei uns? Diese Ausschliesslichkeit! dieser dünkelhafte Superlativismus! Und das Schlimme ist, (wenn wir schon dem Antisemitismus die Schuld aufbürden wollen) dass daran die Juden nicht weniger beteiligt sind als alle andern. Nimm einmal einen Mann wie Eloesser! Man merkt doch seinen Hymnen meilenweit die Freude an, dass er einen leibhaftigen Goi lobpreisen darf; denn den Unsern traut er ja im Grunde nichts zu, sowenig wie er sich selbst etwas Wesentliches zutraut. Darin liegt etwas absolut Hündisches, etwas tief Inferiores, das nur den Grossstadtjuden eigen ist und am verhängnisvollsten den Literaten. Freilich, da wir schon einmal so tief in der heiligen Aufrichtigkeit drin sind, kann ich bei alldem meinen sehr geschätzten, ja geliebten Verleger nicht ganz freisprechen. Er hat nun mein gesamtes Oeuvre in seinen Händen; was für ein Gebäude dies ist, darüber ist bei wirklich Eingeweihten kein Zweifel mehr, am wenigsten im Ausland, im Norden oder in Amerika etwa; dennoch überlässt er es einem Nichts von einem Menschen, Herrn Kayser, meine Bücher seit Jahren zu ignorieren oder auch nicht zu ignorieren, je nachdem, es läuft auf dasselbe hinaus, denn aus dieser Patronanz kann nichts Bedeutsames erwachsen, besser noch er übersieht mich. Es kann sich natürlich kein Eloesser finden, der einmal, was ich geschaffen und gestaltet, organisch zusammenfasst, da die Eloessers ja aus Naturanlage nicht an mich glauben (sie konnten mich wohl einst »entdecken«, aber das haben sie bald bereut) aber es leben da oder dort sicherlich Leute, die es vermöchten. Nicht als ob ich danach gerade lechzte; es ist nur eines der vielen Symptome. Bitter ist das alles. Aber schliesslich, ich mache meine Sache, das genügt.

Und nun nach dieser Beichte und Herzenserleichterung mach ich Schluss. Ich bitte dich, die Fussgeschichte nicht zu negligieren, lieber Fischer, aber auch nicht hypochondrisch zu übertreiben.

Herzliche Grüsse

eures

Wassermann

Von Heimanns neuer Phase weiss ich lange schon. Wie sonderbar. Wenn ihr ihn seht, alles Liebe von mir.

Das Manuscript: ›Laudin und die Seinen‹

Thomas Mann Feier: die Glückwünsche und Presseartikel zu Thomas Manns 50. Geburtstag am 6.6.1925 sowie die Feiern in München (6. und 7.6.) und Wien (8.-11.6.1925)

Herrn Kayser: Rudolf Kayser (1889-1964), seit 1919 im S. Fischer Verlag, hatte als Nachfolger von Oscar Bie im Januar 1922 die Redaktion der ›Neuen Rundschau‹ übernommen, für die er bis April 1933 verantwortlich zeichnete. Nach seiner Emigration 1933 lehrte er in den Vereinigten Staaten Literatur und Philosophie. Seit Beginn seiner Redaktionstätigkeit – vorher hatte Kayser auch gelegentlich Bücher Wassermanns besprochen – waren in der ›Neuen Rundschau‹ rezensiert worden: ›Oberlins drei Stufen‹ durch Erwin Poeschel (33. Jg., 12. H., Dezember 1922) und ›Faber oder die verlorenen Jahre‹ durch Otto Zarek (36. Jg., 5. H., Mai 1925), beide sehr positiv. Aus ›Faber‹ war auch ein Vorabdruck erschienen: ›Geschichte der Fides. Aus dem noch unveröffentlichten Roman »Der Rebell«)‹ (35. Jg., 7. H., Juli 1924). Das Märzheft brachte von Hans Aufricht ›Jakob Wassermann zu seinem 50. Geburtstag am 10. März 1923‹ (34. Jg., 3. H). Nicht besprochen wurde von Wassermanns größeren Arbeiten dieser Zeit der Roman ›Ulrike Woytich‹.

kein Eloesser finden: Arthur Eloesser (1870-1938) hatte zu Manns 50. Geburtstag bei S. Fischer das Buch ›Thomas Mann. Sein Leben und Werk‹ veröffentlicht.

mich wohl einst »entdecken«: ›Die Geschichte der jungen Renate Fuchs‹ (1900) war in der ersten Auflage nach zwei Wochen vergriffen, im März 1901 wurden das 3. und 4. Tausend angekündigt. In einer ganzseitigen ›Börsenblatt‹-Anzeige (9.3.1901, Nr. 57) warb Fischer u.a. mit Auszügen aus den Rezensionen von Alfred Gold (›Die Zeit‹, Bd. 25, Nr. 315, 13.10.1900) und Arthur Eloesser (›Vossische Zeitung‹, 24.2. 1901, Nr. 93, Sonntagsbeilage).

Von Heimanns neuer Phase: nicht geklärt

Aus: Samuel Fischer und Hedwig Fischer: Briefwechsel mit Autoren. Herausgegeben von Dierk Rodewald und Corinna Fiedler. S. Fischer Verlag 1989.

Jakob Wassermann wurde am 10. März 1873 als Sohn eines jüdischen Fabrikanten in Fürth geboren. 1896 veröffentlichte Wassermann seinen ersten Roman ›Melusine‹. Ab 1898 war er Theaterkorrespondent der ›Frankfurter Zeitung‹ in Wien, 1919 übersiedelte er nach Altaussee/Österreich. 1929 wurde er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, aus der er 1933 austrat. Das nationalsozialistische Regime verbot seine Werke. Wassermann, der u.a. mit Arthur Schnitzler und Thomas Mann bekannt war, starb am 1. Januar 1934 in Altaussee.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /