Kriegsende, Revolution

Der zu Ende gehende Weltkrieg fällt in eine Zeit revolutionärer Unruhen. Deutschland liegt am Boden, die soziale Not ist gewaltig. Kaiser Wilhelm II. kämpft um seinen Thron. Die Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme wächst: Die Revolution bricht aus.

KIELER MATROSENAUFSTAND

Anfang November 1918: Trotz der bereits feststehenden deutschen Niederlage im 1. Weltkrieg will die deutsche Seekriegsleitung ihre Ehre retten. Sie befiehlt eine letzte Schlacht gegen die britische Grand Fleet.

Gegen dieses sinnlose letzte Aufbäumen, das vermutlich Tausende Tote gefordert hätte, meutern die deutschen Matrosen.

Der Aufstand geht als „Kieler Matrosenaufstand“ in die Geschichte ein. Kiel nennt sich heute „Geburtsort der deutschen Demokratie“. Nicht zu Unrecht.

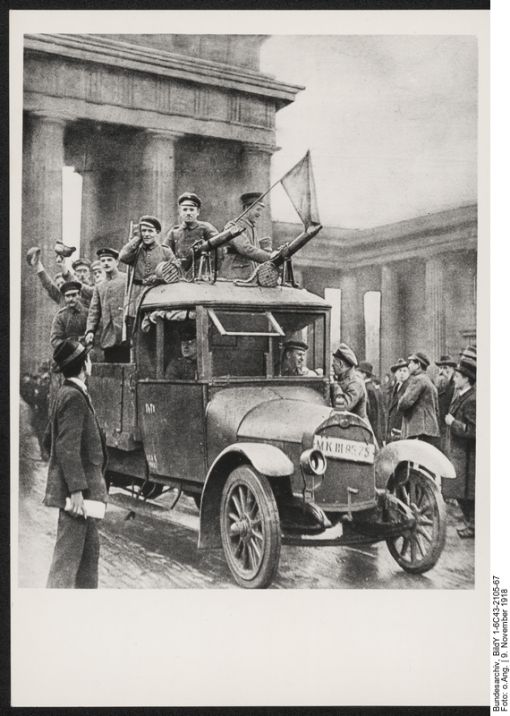

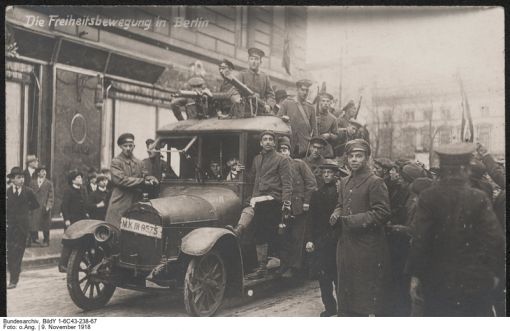

AUSBRUCH DER NOVEMBERREVOLUTION

Die Meuterei der Matrosen entfacht eine Revolution in ganz Deutschland. Überall Demonstrationen, Aufstände, Streiks. Die Volksseele kocht. Doch nicht nur Republikaner und Demokraten rebellieren: auch die Kämpfer für ein bolschewistisches Deutschland bringen sich in Stellung. Ein Jahr zuvor hatte Lenin in Russland die Macht übernommen.

7. November 1918: Die Sozialdemokraten, die stärkste Partei Deutschlands unter der Führung von Friedrich Ebert, fordern den Sturz von Kaiser Wilhelm II. und den Aufbau einer Republik. Wilhelm befindet sich im Grossen Hauptquartier im belgischen Spa und wehrt sich gegen seine Absetzung. Die Gefahr einer Radikalisierung der Revolution wächst.

9. November 1918: Prinz Max von Baden, der letzte Regierungschef unter Wilhelm II., erklärt den Kaiser für abgesetzt.

9. November 1918: Gleich zweimal wird jetzt die Republik ausgerufen. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, ein Vertrauter von Ebert, erfährt, dass der Linkssozialist Karl Liebknecht am Nachmittag die „Sozialistische Republik Deutschland“, eine Art Sowjetdeutschland, ausrufen will. Scheidemann will ihm zuvorkommen. Er eilt aus der Kantine des Reichstagsgebäudes, stellt sich ans Fenster und proklamiert die Republik.

Zwei Stunden später ruft Karl Liebknecht einen Staat nach sowjetischem Vorbild aus.

FLUCHT DES KAISERS

10. November 1918: Feige schleicht sich Wilhelm bei Nacht und Nebel davon und flüchtet nach Holland. Mit seinem kläglichen Abgang geht die über tausendjährige Hohenzollern-Herrschaft zu Ende.

KÄMPFE

9. November 1918: Revolutionären Arbeitern und Studenten gelingt es, widerspenstige konterrevolutionäre Offiziere, Vertreter der alten Führungsschicht, zu vertreiben.

WAFFENSTILLSTAND – ENDE DES 1. WELTKRIEGES

11. November 1918: Während die Revolution tobt, unterzeichnen in einem Eisenbahnwagen im Wald von Compiègne, nordöstlich von Paris, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien einen Waffenstillstand. Der französische Marschall Foch überbringt den Deutschen die Bedingungen. Diese sehen eine Entwaffnung Deutschlands und eine Räumung aller von Deutschen besetzten Gebiete, einschliesslich Elsass-Lothringens vor. Deutschland wird die Alleinschuld am Krieg angelastet und später im Vertrag von Versailles zu hohen Reparationszahlungen verpflichtet.

Die Nazis sprechen 1940 von „wahnwitzigem Siegerübermut“ der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Foch habe dem deutschen Volk eine „schwere Demütigung“ zugefügt, „indem er ihm die schmachvollsten Waffenstillstandsbedingungen auferlegte, die die Welt jemals gekannt hat“.

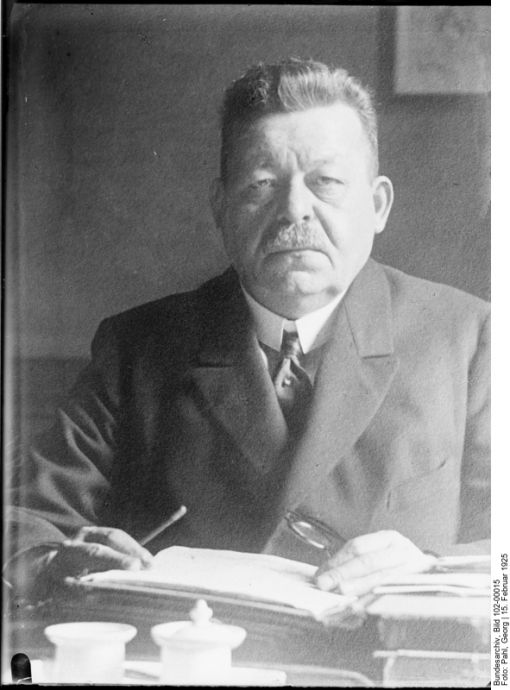

FRIEDRICH EBERT AN DER MACHT

Prinz Max von Baden hatte Friedrich Ebert, den Führer der Sozialdemokraten, zum provisorischen Reichskanzler vorgeschlagen. Jetzt also sollen die Sozialdemokraten das darniederliegende Deutschland aufrichten. Es war ein weiter Weg vom 21. Oktober 1878. Damals war ein Reichsgesetz „wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ erlassen worden. Jetzt sind die Sozialdemokraten mit Friedrich Ebert an der Macht und sollen die Nation retten.

Friedrich Ebert, ein besonnener, undogmatischer, realistischer Sozialdemokrat, steht starken Feinden gegenüber. Auf der einen Seite ist er konfrontiert mit der davongejagten elitären und konservativen preussischen Führungsschicht. Vor allem aber bildet sich links eine gefährliche Front.

Ebert versucht, beide Gegner einzubinden. Das gelingt ihm teilweise. Die linksstehende USPD, die „Unabhängige Sozialdemokratische Partei“, beteiligt sich zunächst teilweise an den Regierungsgeschäften.

16. Dezember 1918: Ein Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte beschliesst die Durchführung von Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung.

AUFSTAND DER RADIKALEN LINKEN

Radikale linke Kräfte erklären Ebert den Krieg. In Berlin und andern Städten brechen Unruhen aus. Bei Schiessereien gibt es Tote. Die radikalisierte USPD tritt aus der Regierung aus. Die Kommunistische Partei Deutschlands wird gegründet.

Die Armee, die den Krieg verloren hatte, ist sich ihrer aussichtslosen Lage bewusst. Sie hat jetzt nur eines im Sinn: Sie will zusammen mit Ebert eine Radikalisierung der Massen unterbinden und eine bolschewistische Revolution verhindern. Die Armeeführung schliesst mit Ebert einen Pakt und stellt sich ihm zur Verfügung.

Auch zwischen den Sozialdemokraten und den neuen gemässigten bürgerlichen Parteien findet eine Annäherung statt. So kann Ebert seine Regierung stabilisieren.

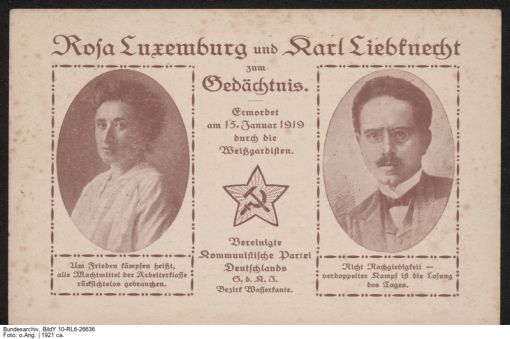

SPARTAKUSAUFSTAND

Zwischen dem 5. und 12. Januar 1919 findet der „Spartakusaufstand“ statt. Kommunisten und andere linksradikale Kräfte, die von Karl Liebknecht angeführt werden, erklären die provisorische Regierung Ebert für abgesetzt und wollen Deutschland in die Arme der Bolschewisten treiben.

Bewaffnete Spartakisten besetzen Zeitungsredaktionen, auch jene des sozialdemokratischen „Vorwärts“.

Die SPD antwortet mit einem Generalstreik und Massendemonstrationen. Es folgt eine blutige Vergeltung regierungsfreundlicher Milizen. Höhepunkt ist die Ermordung der Linkssozialisten, Marxisten und Antimilitaristen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.

VERFASSUNGSGEBENDE NATIONALVERSAMMLUNG

19. Januar 1919: Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung. Sie tagt im Nationaltheater des Thüringen-Städtchens Weimar, weit weg von der kriegsversehrten Hauptstadt. Eberts Sozialdemokraten erzielen einen glanzvollen Sieg.

6. Februar: In Weimar wird die Nationalversammlung eröffnet.

11. Februar: Ebert wird zum vorläufigen Reichspräsidenten gewählt.

DIE WEIMARER REPUBLIK

13. Februar: Bildung der Weimarer Koalitionsregierung aus SPD, Zentrum und DDP (Deutsche Demokratische Partei). Der Sozialdemokrat Scheidemann wird erster Ministerpräsident (Reichskanzler).

28. Juni 1919: Unterzeichnung des Friedensvertrages von Versailles.

14. August 1919: Die Weimarer Reichsverfassung tritt in Kraft.

6. Juni 1920: Wahlen zum 1. Reichstag: Die drei Weimarer Koalitionsparteien erleiden beträchtliche Verluste.

***

EPILOG

Die Weimarer Republik, die bis zur Machtergreifung Hitlers dauert, verschleisst während ihres 15-jährigen Bestehens zwanzig Regierungen und zwölf Reichskanzler.

Es sind schwierige Zeiten: Aufstände überall, die Ermordung von Aussenminister Rathenau durch Rechtsextremisten, Ausnahmezustand in Bayern, ausufernde Inflation, soziale Missstände, Weltwirtschaftskrise, die Grosse Koalition zerbricht, die Reparationszahlungen schmerzen, die Arbeitslosigkeit steigt auf 6,1 Millionen. Bei der Wahl zum 5. Reichstag am 31. Juli 1932 wird die NSDAP mit 37,7 Prozent der Stimmen stärkste Partei. Am 30. Januar 1933 wird Hitler zum Reichskanzler ernannt.

Friedrich Ebert, der mit viel Geschick vor 100 Jahren die Republik aufgleiste, muss den Kollaps nicht mehr erleben. Er stirbt 1925 mit 54 Jahren als gebrochener Mann an einer Bauchfellentzündung.

Zum ersten Mal in der Geschichte des über tausendjährigen deutschen Reichs konnten die Menschen in geheimen Wahlen über ihre Zukunft entscheiden. Weimar war der erste Versuch eines deutschen Demokratieaufbaus. Der Versuch scheiterte.