Kleingeist und Größenwahn

Warum es im Moment so viel schlechte Musik gibt

Vor etlichen Jahrzehnten diagnostizierte der Philosoph Walter Benjamin, dass das „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ die Aura verloren hätte. Kunstwerke, die im großen Stil reproduziert werden können, verlieren ihr „Hier und Jetzt“. Wer ein Bild im Museum betrachtet erlebt hingegen die Aura das Bildes: Diese erzählt vom Alter des Bildes, womöglich noch vom einstigen Entstehungsprozess. Ein Druck des Bildes kann das nicht leisten.

Benjamin sieht diese Situation durchaus ambivalent. Zumindest Wehmut ist zwischen den Zeilen zu lesen. Dennoch interessieren und faszinieren ihn die Möglichkeiten der Photographie, die sich damals rasend schnell zu verbreiten begann.

Jahrzehnte später machen wir uns über den Verlust der Aura kaum mehr Gedanken. Wir sind aber getrieben davon, weitestgehend unreflektiert, der Aura des Moments und des Augenblicks habhaft zu werden.

Warum sonst würden wir immer noch zu Konzerten gehen und das ganz besondere “Hier und Jetzt” suchen, bei dem sich alles ereignen und alles noch scheitern kann? Die Qualität eines Konzertes wird bestimmt durch die Fallhöhe des ästhetischen Konzeptes in der Live-Situation. Gehen die Musiker Wagnisse ein oder gehen sie auf Nummer-Sicher? Die Aura ist das Spannungsverhältnis zwischen dem Gelingen und dem möglichen Scheitern eines Konzertes.

Das heutige Zeitalter muss indes als das Zeitalter der erleichterten Produktion von Kunstwerken beschrieben werden. Hat es die Photographie einst ermöglicht sich auf erleichterte Weise Bilder und Abbilder von der Realität zu machen, so ist im Heute der Zugang zur Musikproduktion für eine breitere Masse möglich geworden. Plug-Ins, Internet-Seiten auf denen man sich Sounds und Beats runterladen kann, Programme die all das dann logisch zusammenfügen und zu einem kohärenten Track werden lassen sind omnipräsent.

Dieser veränderte Zugang zur Musikproduktion könnte als eine grundlegende Demokratisierung interpretiert werden. Die Folgen sind allerdings fatal: Kategorien wie Musikalität, Originalität und technisches Können sind plötzlich ausgehebelt und zweitranging. Das heißt keinesfalls, dass man den Untergang der Musikalität und der Originalität befürchten muss. Zweifellos ist es aber so, dass sich die Erleichterung des Prozesses der Musikproduktion auch als eine Beschleunigung verstehen lässt.

In dieser Beschleunigung ist es nur schwer vorstellbar, dass man sich jahrelang mit einer Komposition beschäftigt, ehemalige Kompositionsentwürfe immer wieder überschreibt und überarbeitet. Der heutige Komponist und Musiker sitzt nur mehr selten vor Blättern von Papier, vollgeschrieben mit Noten. Er sitzt vor dem Laptop, übernimmt Sounds, kompiliert, bearbeitet, fügt neu zusammen. Die Arbeit als Komponist wurde ihm so weit erleichtert, dass er tendenziell aufhört Komponist zu sein. Er ist Sammler und Bastler, nicht Erfinder und Neuschöpfer.

Zu dieser veränderten Art der Musikproduktion kann man sich auf vielerlei Weisen verhalten. Man kann die Suspension eines zum Teil konstruierten und mythischen Schöpfer-Genies bejubeln und die die Entwertung des schöpferischen Subjektes begrüßen. Man kann die damit einhergehende Demokratisierung goutieren und die These aufstellen, dass die Steigerung der Quantität der Musikproduktion auch zu einem Qualitätsanstieg führt. Wenn viel Musik produziert wird, muss auch viel Gutes dabei sein.

Nur: Diese Diagnose bewahrheitet sich nicht. Es gibt vereinzelt brillante Musiker im Bereich der elektronischen Musik. Die Musikalität ebendieser ist in den letzten Jahren aber nicht gestiegen, sondern gesunken.

Der erleichterte Zugang für Dilettanten und Talentlose zum Musikmarkt und zur Musikproduktion hat zu einer Nivellierung der Qualität und zu einer Erhöhung der Quantität geführt. In dem Wust der Veröffentlichungen gelingt es dem durchschnittlichen Musikhörer außerdem nicht mehr, Differenzen und Unterscheidungsmerkmale zu etablieren. Er gibt sich mit dem Mittelmäßigen bis Schlechten zufrieden. Seine Hörgewohnheiten haben sich an diesen Zustand angeglichen.

Durchaus möglich ist es natürlich, dass sich in diese nivellierte Qualität Musik von höherer Qualität hineinmischt und von ein paar Menschen als solche erkannt und rezipiert wird. Faktisch ist diese Musik aber Opfer der attestierten Beschleunigung: Wer im Zeitalter der erleichterten Musikproduktion Alben in wenigen Tagen produzieren kann und diese mit relativ wenig Aufwand live reproduzieren kann, der hat in dieser Beschleunigungs-Logik einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem, der in mühevoller Arbeit wochen- und monatelang komponiert und sich dann erst die Frage der Umsetzbarkeit und Live-Umsetzbarkeit stellen muss.

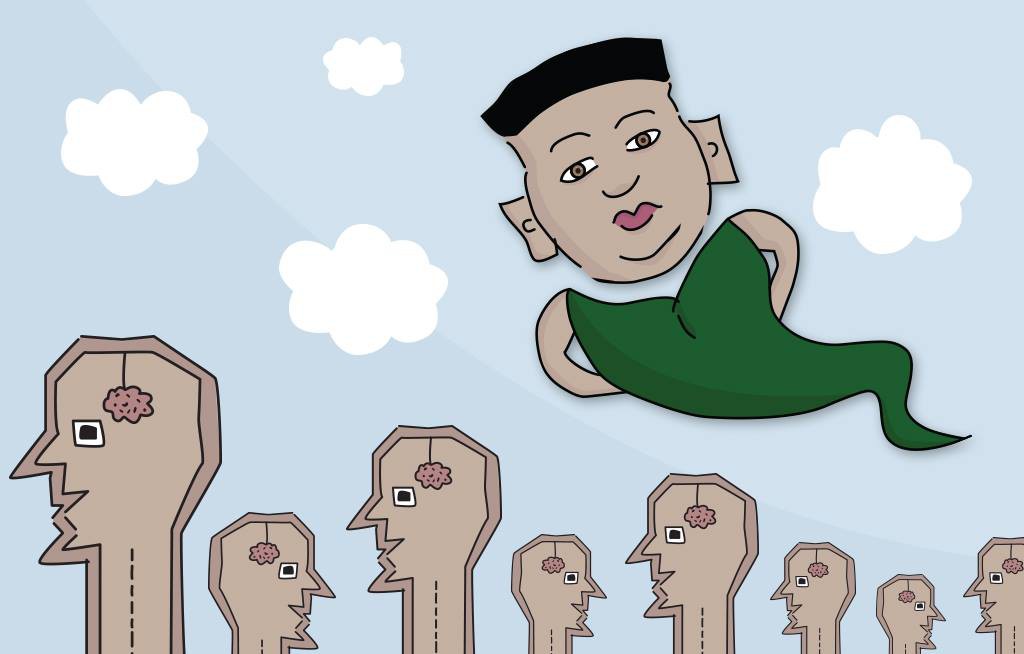

Jedenfalls sind die Folgen für die „Aura“ in der Live-Situation katastrophal. Das Spannungsverhältnis des Gelingens und des Scheiterns wurde ersetzt durch die Spannungslosigkeit von Semi-Live-Musik. Halbgötter hinter Laptops stellen ihre vermeintliche Kreativität ostentativ zur Schau und reproduzieren dabei nur, was zuvor schlampig, lieblos und schnell produziert wurde. Sie produzieren und erschaffen nicht mehr im “Hier und Jetzt”, sondern führen die Pervertierung einer Musik ohne Aura und Originalität vor.

Die Abwärtsspirale wird dabei stetig vorangetrieben von immer mehr und immer schlechteren Musikproduzenten und von Musikhörern, die immer weniger zwischen gut und schlecht unterscheiden können. Es ist kein Ende dieses Abwärtstrends in Sicht.

Das Festhalten an der “Aura” mag altmodisch sein. Die Verteidigung von Kategorien wie Musikalität und Originalität gar anachronistisch. Meiner Meinung nach ist das aber der einzige Weg, um die grassierende Mittelmäßigkeit großer Teile der gegenwärtigen Musik zu überwinden.

Hier geht es zu den vorherigen Folgen von "Kleingeist und Größenwahn" .

Der Artikel und die Kommentare sind allesamt interessante Denkanstöße,

es ist ja immer alles in Bewegung und Kunst gottseidank nicht wirklich konservierbar und reproduzierbar, auch unsere geliebten Konserven sind nur guterhaltene Konserven, aber es geht immer weiter und auch der Produzent der besten Konserve fängt wieder von vorne an, immer ist alles neu zu erfahren zu spüren, nichts ist gegeben, wer sich darüber hinwegsetzt macht sich halt das Leben leichter und dient dem realen Alltag.

Also ich bin schon mal baff ob des Mutes sich so ein Urteil zuzutrauen. DIE Musik als solche befindet sich also im Abwärtstrend. Und zwar global auf allen Kontinenten und in sämtlichen Genres. Ernsthaft ALLES angehört? Ok, im Titel der Kolumne steckt schon der “Größenwahn” drinnen. Ja der Eindruck täuscht nicht: heutzutage gibt es eine Unzahl an Veröffentlichungen, die kein Mensch mehr zu bewältigen weiß. Allein: das ist nicht allein die Folge gänderter Produktionsbedingungen sondern hauptsächlich den komplett anders gestalteten Distributionsbedingungen geschuldet. Jeder und jede kann relativ leicht etwas veröffentlichen. Um in diesm Dschungel allerdings wahrgenommen zu werden bedarf es heutzutage eines großen Talents der Selbstvermarktung. Und daran mangelt es leider gerade den begnadetsten Musikern und Musikerinnen. Unter dem Wust an Releases warten Schätze die erst von künftigen Generationen vollends gehoben werden können. Das ist das Paradoxe der gegenwärtigen Situation. Künftige Retromanias werden sich auf 2016 berufen.

Sehe ich (naturbedingt anders) a) Ich habe es immer als “kleingeistiger” empfunden über das Neue der Gegenwart zu klagen in dem man auf eine angeblich so viel bessere Vergangenheit verweist. b) es gibt auf jedem Stand verfügbarer Technik kleinere und größere Geister die sich derer mehr oder weniger zu bedienen wissen c) Benjamin begründet seinen Begriff der Aura eines Kunstwerkes mit der Gegenwart seines Enstehungskontextes – heute aber ist dieser Entstehungskontext gerade wegen der möglichkeit Musik, Töne und Klänge aufzunehmen und abzuspielen schon längst ein völlig anderer als zu jenen Zeiten als man Musik tatsächlich nur im Konzertsaal hören konnte. Auch der hölzernste Instrumentalist hat heute vermutlich den größten Teil seiner Hörerlebnisse Lautsprechern zu verdanken d) dass sich jemand mit veralteten Techniken viel mehr abmühen muss um z.B. ein anspruchsvolles Werk zu realisieren heißt nicht automatisch, dass er deshalb alles richtig, Qualitativ hochstehend und überdurchschnittlich macht. Natürlich gab und gibt es immer auch jede Menge kleingeistiger und mäßig bis wirklich schlecht gemachter Musik die auf dem ganz traditionellen “Holzweg” produziert wird (Auch davon kann man sich im Youtube-Zeitalter immer reichlicher überzeugen ). e) Das Gerede, die neue Technologie mache es für die breiten Massen leicht mit ein Paar Klicks ein komplexes Musikstück zu realisieren, halte ich für eine recht uninformierte Angstphantasmagorie. Die breiten Massen kommen in der Techniknutzung nicht wesentlich über ihr Smartphone, und ihre Socialmediaprofile hinaus. Wer heute ernsthaft mit den uns verfügbaren teechnischen Mitteln Musik machen möchte, hat zwar einige Möglichkeiten mehr. Aber Valentin behält nach wie vor recht: Kunst ist immer noch eine schöne Sache die allerdings viel Arbeit macht. Und ich denke, ob jemand diese Arbeit leistet oder nicht, hört man wie eh und je. Sich allerdings den schöpferischen Möglichkeiten der Gegenwart zu verschließen, um einfach auf einem vergangenen vermmeintlichen Status quo zu verharren, scheint mir auch ein Zeichen von fehlender “Arbeit” die in meinen Augen hilfreich sein kann, um unsere Musikkultur wiirklich lebendig zu halten. In meinen Auugen zumindest kenne ich keinen namhaften Komponisten unserer Musikgeschichte, der nicht ausgesprochen neugierig auf alle neuen technischen Errungenschaften des Instrumentenbaus seiner Zeit reagiert hätte. Mir scheint es eher so, dass jene die wir heute als kleinere Geister ansehen dagegen sich immer wieder gewehrt haben neue Tendenzen und ihre Möglicheiten zu akzeptieren und schöpferisch zu nutzen. Ich zumindest bekenne mich vollständig schuldig, wenn es darum geht auch anspruchsvoille klassische Musik mit heutigen Mitteln zu produzieren und bin nach wie vor sehr begeistert über die sich hier ergebenden Möglichkeiten, die mir vieles eröffnen, was Generationen von Musikern bis dato nicht zustande gebracht haben. siehe http://klassik-resampled.de Also wenn du mich fragst zeigt sich der kleine oder große Geist nicht daran welche Techniken er nutzt sondern zu welchen Gedanken er bereit und fähig ist. Und auf diesen eigentlichen Kern des Schöpferischen also die Fähigkeit zum erfassen und gestalten einer Idee hat keine Technik selbst einfluss, sie ist und bleibt ihm egal auf welchem Stand in meinen augen grundsätlich und ausschließlich nur zu diensten. Die Diskussion darüber finde ich aber gut und wichtig und daher danke ich Dir für deinen Diskussionsbeitrag.

). e) Das Gerede, die neue Technologie mache es für die breiten Massen leicht mit ein Paar Klicks ein komplexes Musikstück zu realisieren, halte ich für eine recht uninformierte Angstphantasmagorie. Die breiten Massen kommen in der Techniknutzung nicht wesentlich über ihr Smartphone, und ihre Socialmediaprofile hinaus. Wer heute ernsthaft mit den uns verfügbaren teechnischen Mitteln Musik machen möchte, hat zwar einige Möglichkeiten mehr. Aber Valentin behält nach wie vor recht: Kunst ist immer noch eine schöne Sache die allerdings viel Arbeit macht. Und ich denke, ob jemand diese Arbeit leistet oder nicht, hört man wie eh und je. Sich allerdings den schöpferischen Möglichkeiten der Gegenwart zu verschließen, um einfach auf einem vergangenen vermmeintlichen Status quo zu verharren, scheint mir auch ein Zeichen von fehlender “Arbeit” die in meinen Augen hilfreich sein kann, um unsere Musikkultur wiirklich lebendig zu halten. In meinen Auugen zumindest kenne ich keinen namhaften Komponisten unserer Musikgeschichte, der nicht ausgesprochen neugierig auf alle neuen technischen Errungenschaften des Instrumentenbaus seiner Zeit reagiert hätte. Mir scheint es eher so, dass jene die wir heute als kleinere Geister ansehen dagegen sich immer wieder gewehrt haben neue Tendenzen und ihre Möglicheiten zu akzeptieren und schöpferisch zu nutzen. Ich zumindest bekenne mich vollständig schuldig, wenn es darum geht auch anspruchsvoille klassische Musik mit heutigen Mitteln zu produzieren und bin nach wie vor sehr begeistert über die sich hier ergebenden Möglichkeiten, die mir vieles eröffnen, was Generationen von Musikern bis dato nicht zustande gebracht haben. siehe http://klassik-resampled.de Also wenn du mich fragst zeigt sich der kleine oder große Geist nicht daran welche Techniken er nutzt sondern zu welchen Gedanken er bereit und fähig ist. Und auf diesen eigentlichen Kern des Schöpferischen also die Fähigkeit zum erfassen und gestalten einer Idee hat keine Technik selbst einfluss, sie ist und bleibt ihm egal auf welchem Stand in meinen augen grundsätlich und ausschließlich nur zu diensten. Die Diskussion darüber finde ich aber gut und wichtig und daher danke ich Dir für deinen Diskussionsbeitrag.

Nein die Musik ist nicht kreativer geworden, Sie stumpft immer mehr ab, Malen nach Zahlen macht aus Dir auch keinen Maler und wenn Du ein Fertiggericht aus der Dose aufkochst und verfeinerst und noch etwas garniert bist du auch noch kein Koch. Es kann nur ein musikalischer Einheitsbrei werden- wenn ich Loops, Samples auf eine DAW schmeiße und es mir per Mausklick zusammenschustern. Es ist nicht das eigene Werk es ist das Werk von Programmierern die es Dir ermöglichen ein Stück zu generieren. Es gibt logischer weise weder eine Melodie noch eine Stimme die singt. (Ich meine damit nicht joo Baby und waiting for tonight als Sprecheinlage) Ne Leute darauf kann ich mir nicht einbilden etwas Arpeggio etwas drum aus der Konserver und ne Piepsstimme die jabibi macht

Ne Leute darauf kann ich mir nicht einbilden etwas Arpeggio etwas drum aus der Konserver und ne Piepsstimme die jabibi macht

Und selbst wenn es nicht um die Komposition geht sondern „nur „ nur das Mixing auch dann ist keine Kreativität gefragt in Garageband drückst du auf 2 Knöpfe und er beginnt das zusammenzustellen am Schluss hast Du Töne aus der Dose mehr aber auch nicht. Im Übrigen braucht mal als routinierter Musik keine 15 Minuten um aus so einem Zeug was anhörbares etwas zu machen – das traurige daran ist wenn dir dann auf soundload völlig fremde sagen wie geil die Nummer ist. https://soundcloud.com/johnbexter/moderne-musik

Sorry, aber diesem Kommentar liegen ganz offenbar nur sehr falsche und klischeehafte Vorstellungen von dem zugrunde, was ein Musiker mit heutigen digitalen Instrumenten machen kann nd können muss um das dann auch zu machen. Schade, Mit solchen Emotionen verbaut man sich und allen die tatsächlich derlei folgen unnötig den Blick in die Gegenwart und Zukunft der Musik. Aber es gibt offenbar solche Einstellungen. Bloß wen kümmert das? Erlaubt ist was gefällt und damit etwas gefällt brauch es immer ein musikalisches Vorstellungs- und Urteilsvermögen ganz unabhängig davon welvhe Instrumente man nutzt und eben unvoreingenommene offene Ohren und die wünsche ich jedem auch John Bexter

Guter Artikel!

ich denke jedoch, dass es nicht die Möglichkeiten der digitalen Musikproduktion sind, die zu dilettantischen und schlicht langweiligen Produktionen führen.

Vielmehr ist es meiner Meinung eher von Vorteil, dass mehr Menschen sich, in welchem Bereich auch immer, mit Musik befassen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten kreativ werden.

Die Flut von sich immer mehr ähnelnder “Fastfood-Musik” ist vermutlich eher immer engeren Verknüpfung von Produktion und Verwertung geschuldet. Durch das stetige direkte Feedback, dass der Komponist/Künstler/Producer über digitale Vermarktungswege in Form von Klicks erhält, ist, wer mit Musik irgendwie Geld verdienen möchte, darauf angewiesen im gewissen Maße “Marktkonforme Konsensmusik” abzuliefern. Wahrscheinlich hat dies zur Folge, dass es immer seltener echte, gewachsene Bands und wirklich kreative Künstler in die oberen 100 schaffen.

Ohne jetzt das lästig gewordene “Früher war alles besser” bemühen zu wollen, kann man ja mal das Gedankenspiel wagen, wie weit es eine Band wie beispielsweise Led Zeppelin heute mit einem Song wie Whole lotta love, in dem der Hörer mal eben mit 2 Minuten Gedröhn, Gestöhn und Gedengel malträtiert wird, heute in den Charts bringen würde.

Der Hörer bekommt heute eben die Musik, die er hören will. Aber leider auch nur diese. Experimente werden nicht mehr unternommen, da womöglich unrentabel.

Da muss ich Ihnen wiedersprechen. Schauen Sie einmal in die Untergrundscene der Electro und Gothic/Metal Riege. Dort werden Sie Perlen finden!

Weißichjetztnich.

Klar, schlau komponierteMusik findet sich nicht an jeder Straßenecke. Aber ob die technische Komplexität von vor 30 Jahren zu mehr guter Musik geführt hat, wage ich zu bezweifeln.

Ich finde es eher schade, dass Interpreten sich mit schnell zusammengeschnipseltem Mist zufrieden geben (siehe Adele) und diesen dann nachträglich schmachtvoll auf ein höheres Niveau jodeln möchten statt von vornherein auf Qualität zu bestehen.

Aber es gehören auch immer zwei zu Kackmusik: der, der sie spielt, und der, hört…