Bildende Kunst in Bayern

Auf einem blauen Pferd nach München

So bieder wie die Münchner sind wir ja in Tirol nicht, würden wir gerne sagen. Weder beim Bier- noch beim Weißwurstkonsum sind wir so heikel, unseren Fußballclub haben wir zwar gern, aber das ganz gewaltlos, unser „Oberpollinger“ heißt schlicht und international „Tyrol“ – und überhaupt sind wir viel weniger weiß-blau-kleinkariert.

Doch hinter allerhand bürgerlich und/oder reichsdeutsch anmutenden Münchener Fassaden sind reihenweise Meisterwerke der Kunstgeschickte versteckt, von denen Innsbruck nur träumen kann – und die sind, im Falle des 2013 neu eröffneten Lenbachhauses, weder importiert noch auf irgendwie zweifelhafte Weise erworben, sondern sogar ganz und gar heimisch.

Über unartige Kunst

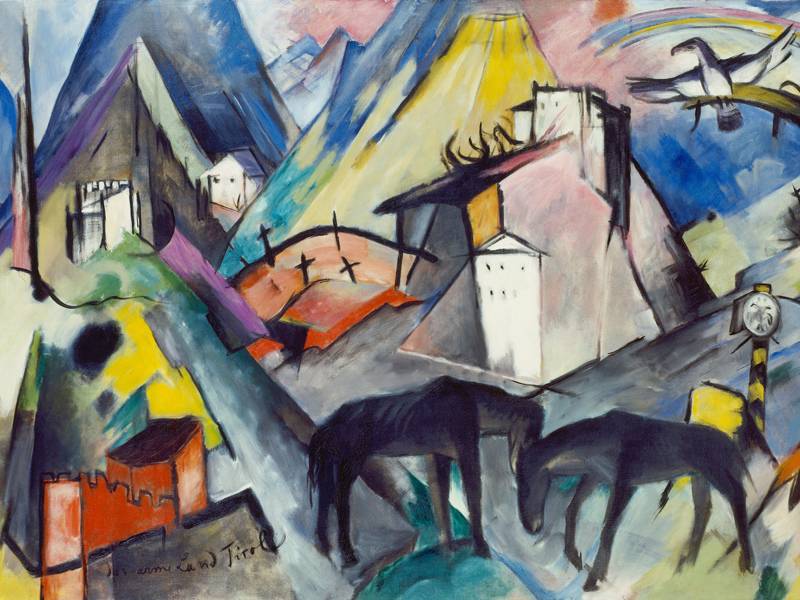

Die Städtische Galerie im Lenbachhaus beheimatet nämlich vor allem eine der größten Sammlungen aus der Zeit des Blauen Reiters, der von Bayern ausgehend die europäische Kunst revolutionierte. Künstler wie Marc, Kandinsky, Jawlensky oder Macke, auch der junge Paul Klee – und, kaum zu glauben, auch Frauen gehörten diesem illustren Kreis an: Gabriele Münter und Marianne von Werefkin – lehnten sich in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg ästhetisch weit aus dem Fenster; entsprechend häufig wurden sie missverstanden, verrissen, pathologisiert. Ein besonders Skandalon waren Franz Marcs blaue und rote Pferde – noch heute für jeden zweiten Volksschullehrer ein Grund, garstig zu werden –, ein weiteres Wassily Kandinskys frühe abstrakte Gemälde. Angerissen wurde damit natürlich die ganz grundsätzliche Frage, ob Kunst Wirklichkeit abzubilden habe, und ob sie das überhaupt kann. Und wenn sie es nicht tut, was bildet sie dann ab?

Die nächste wirklich einflussreiche „Revolution“, die ihr Epizentrum in München hatte, verdammte den Blauen Reiter freilich als „entartet“ (was in der Regel ein ziemlich untrügliches Gütesiegel ist). War die europäische Gesellschaft mit ihren überstarken Nationalstaaten bereit für den Anspruch einer Künstlergruppe, die auf ihren Fahnen stehen hatte: „Das ganze Werk, Kunst genannt, kennt keine Grenzen und Völker, sondern die Menschheit“? Ist sie es heute?

Franz Marc kam, ebenso wie August Macke, jung und völlig unnötig im 1. Weltkrieg um. Seine ebenso intensiven wie friedlichen halb-abstrakten Tierbilder, die ästhetisch hochkomplex sind und trotzdem auch Kinder schwer begeistern können, vermitteln einen völlig anderen Naturbegriff als die schon damals erstarkende Blut-und-Boden-Mentalität. Das ist Kunst, die von einer enormen geistigen Freiheit lebt – einer Freiheit, bei der auch dem Europa des 21. Jahrhunderts vielleicht ein wenig schwindlig wird.

Spürbar ist das auch bei den russischen Immigranten Kandinsky und Jawlenksy, die mit besonderer Eindringlichkeit und zunehmend abstrakt auch religiöse und mystische Motive bearbeiten. Die Gemälde des Blauen Reiters sind damit solche mit einer besonders intensiven „Aura“ – Reproduktionen werden ihnen kaum gerecht, man muss sie sich ansehen!

Besonders dieser Teil des Museums ist hervorragend kuratiert; dicht, ohne dass man visuell überfordert wird. Effektreich, ohne dass die Inhalte verloren gehen.

Über neuartige Kunst

Ein weiterer besonders „auratischer“ Schwerpunkt ist der große Joseph Beuys, der sich zwar ästhetisch ganz woanders bewegt, aber inhaltlich doch an den Blauen Reiter anschließt. Nach 1945 kann nur die Kunst den Menschen noch retten, so sein Anspruch. „zeige deine Wunde“ heißt entsprechend eine seiner berühmtesten Installationen, die im Lenbachhaus ausgestellt ist. Beuys möchte, dass seine Kunst „Wärme leitet“, dass sie ganz neue Prozesse und Gang setzt und so zum Kitt für eine kaputte Gesellschaft wird. Nicht unähnlich Franz Marc versucht Beuys eine Hinwendung zur vergessenen Natur (und damit auch zu unserer vergessenen Natur): In einem Projekt zur „Stadtverwaldung“ pflanzte Beuys Ende der 80er in Kassel 7000 Eichen, in der festen Überzeugung, dass damit ein tiefes menschliches Bedürfnis erfüllt wird. Natürlich ist er mit seinem „erweiterten Kunstbegriff“ schwerer zugänglich als die Blauen Reiter mit ihren teils sehr hübschen Gemälden. Das gilt für die gesamte Ausstellung „Kunst nach 1945“: Da findet sich sehr viel Politisches, Flugblätter, experimentelle Kurzfilme, Fotografie… Auch Gerhard Richter, den man von den Kölner Domfenstern her kennt, ist ein Raum gewidmet.

Wenn man dann irgendwann ein wenig erschöpft ist von so viel Ästhetik (gerade die Sammlung ist dem 19. Jahrhundert kann eine etwas ermüdende Wirkung haben, um nicht zu sagen, dass sie fad ist), kann man ein wenig im zugehörigen Garten flanieren. Im hauseigenen und äußerst charmanten Café Ella bestellt man am besten auf Italienisch, dann bekommt man als Stärkung für zwischendurch hochwertigen Espresso serviert. Hinterher lohnt sich auch ein Besuch Museumsshop, der mit einer großen Auswahl an Kunstbüchern und –filmen und Designobjekten ausgestattet ist. Für jeden Konsumententyp ist also etwas dabei.

Also auf nach München?

Wieso sollte man aber ernsthaft die Fahrt nach München auf sich nehmen, nur um sich ein bisschen Kunst zu Gemüte zu führen? Was ist das anderes als ein Sonntagsausflug für den gelangweilten Bildungsbürger?

Nun, die Werke, die im Lenbachhaus ausgestellt sind, sind keine Konsumartikel für die Elite. Sie machen sich nicht gut auf Selfies, und am besten redet man auch nicht allzu viel über sie. Sie eignen sich nicht für hochtrabende Interpretationen oder ähnliches – damit würde man sie kaputtreden.

Aber sie strahlen etwas aus, das den Betrachter aufweckt und auch ein wenig stärkt für eine Welt, die sich von Kandinsky bis Beuys wohl keiner so gewünscht hat. Das erlebt man ohnehin sehr selten. Mehr kann man Kunst nicht verlangen.

Bild: Franz Marcs, "Das arme Land Tirol", © Guggenheim Museum New York

Wenn ein Artikel (wie dieser) dich derart aktiviert, dass du den ganzen langen Abend (trotz härtes-ter TV-Konkurrenz mit ihren tausend Zap-Alternativen) von ihm zehrst – in aktiv-kritischer Aus-einandersetzung, in entdeckungshungriger, bücherbasierter Recherche, im Wikipedia-Googeln, bei Diskussion in nächtlicher Kreativrunde –, dann hat er wohl sein (Haupt-)Ziel erreicht. Und jeder Redaktionschef, selbst einer von der Spare-Lob-bis-es-nicht mehr-anders-geht-Sorte, darf jubilieren (was sich im Alpen-Ambiente eigentlich wie Jodeln anhören dürfte).

Konkret: Als jämmerliche Provinzler, die sicher nicht ganz kunstlos, aber jedenfalls in puncto Kunst unterernährt, teils anorektisch bedingt (?), sein dürften, haben wir die einmalige Chance, um den Aufwand einer knapp zweistündigen Auto- oder Zugfahrt dieses Defizit geradezu durch intra-venöse Infusionen an Kunstkonzentraten zu heilen. München! Alte, Neue Pinakothek, Glyptothek, Antikensammlungen, Haus der Kunst, Pinakothek der Moderne, Ägyptisches Museum und eben Lenbachhaus sind nur ein paar Adressen aus dem (über)reichen Kulturmenü. Davon kann man – Weißwürste inklusive, aber bitte nicht nach 12.00 Uhr! – getrost kosten (selbst der unumgängliche Blick auf unrühmliche Geschichtsverstrickungen mit Bayern muss einem den Appetit nicht verder-ben). Genau auf solchen Kulturgenuss macht Susannah Haas’ Artikel Lust!

Aber nicht nur darauf! Der (wie ihre vorausgegangenen!) brillant formulierte, protreptische Artikel ist DIE gediegene Vorbereitung auf ein reales Lenbacherlebnis, idealerweise folgend einem be-wusst evozierten Lenbachbedürfnis. Dabei erweist es sich als sinnvoll, den Rundgang, wie im Arti-kel suggeriert, mit dem Unartigen (bzw., auf schlecht Nazideutsch,”Entarteten”) der Blauen-Reiter-Gruppe zu starten, um dann Joseph Beuys’ neuartiger Kunst nachzuspüren.

Das reicht für einen einzelnen Museumsbesuch völlig; alles, was sich im Haus außerdem noch fin-det, insbesondere zum 19. Jh., könnte man beiseite lassen, so interessant Corinth, so erheiternd Spitzweg auch sein mögen. Die Beuys-Abteilung könnte durchaus umfangreicher sein, der Zugang zu den dortigen Exponaten/Installationen sollte aber museumspädagogisch (durch ein Mehr an In-formation) jedenfalls verbessert werden. So ließe sich auch der geistige Bogen vom Blauen Reiter zum noch politischeren Beuys deutlicher zeigen.

Vielleicht sollte man, gerade weil die Lenbach-Kunstwerke, immerhin zum Teil, übermäßig ver-marktet erscheinen (Museumsshop!), das interpretative Gespräch über sie suchen und führen – am besten direkt vor Ort. Ich denke, das halten sie aus.

Mich spricht der Haas-Artikel – Chapeau, Susannah! – nicht allein wegen seiner (die üblichen Kul-turberichte) übertreffenden Qualität sosehr an, sondern aus einem banal-aktuellen Grund: Ich hatte selbst vor wenigen Tagen das Vergnügen, das Lenbachhaus und seine Kunstfülle in Autopsie zu “inhalieren”.

Randnotiz für Rolli-Abhängige: Das Lenbachhaus bietet eigentlich alles, was sich ein barrierenfokussierender Mensch wünscht – und noch mehr: Lift, Rampen, Platz, Großraum-WC, Eintritt zum Nulltarif (auch für die Be¬gleit¬person), bay-erische Hilfsbereitschaft.