Essay

Einiges über die Null

Man könnte einen Essay über die Null ziemlich plakativ aufsetzen und mit klugen Denkmöglichkeiten um sich werfen (und das ist der Weg wie üblicherweise mit diesem Thema umgegangen wird), aber ist damit jemandem gedient? Es gibt genug geistiges Stolzieren in der Welt und es ist einer der Gründe, warum es uns (noch) gut, der Welt aber immer schlechter geht.

„Sie sah, dass die Menschen dieser Welt einhergehen in einem Panzer von Selbstsucht, berauscht von Selbstbespiegelung, dürstend nach Komplimenten, nur wenig hörend von dem, was man ihnen sagt, unberührt von den Unfällen, die ihre nächsten Freunde befallen, in Furcht vor allen Hilferufen, die ihre lange Kommunion mit ihren eigenen Begierden unterbrechen könnten.“ Thornton Wilder in „Die Brücke von San Luis Rey“.

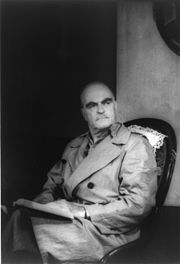

Thornton Wilder als Mr. Antrobus in The Skin of Our Teeth. Fotografie von Carl van Vechten, 1948

Wir dürfen in dieses völlig ichbezogene Durchschreiten der Welt auch unser geistiges Kulturgut mit einbeziehen, das wir dabei wie ein Trikot um unsere darunter verfettenden Hüften tragen. Längst ist es Zeit sich nach versteckten Irrtümern in den Eingeweiden unserer Kultur umzusehen und sie neu zu diskutieren. Haben wir in der Vergangenheit gelernt uns immer mehr in die Welt hineinzurechnen, müssten wir jetzt lernen uns aus der Welt wieder herauszurechnen, um aus solchen klaren und unverfälschten Anblicken die Folgerungen ziehen zu können, die uns helfen könnten intakte Weltgefüge auch für kommende Generationen zu konservieren. Es wäre hilfreich die lange Kommunion der eigenen Begierden zu unterbrechen und nachzusehen, ob das, was wir auf Sockeln tragen, eigentlich nur erste und vielleicht die falschen Stufen sind.

Einem genauen Blick hält heute vieles nicht mehr stand. Man kann selbst in der logischen Königsdisziplin, der Mathematik, metaphysische Ungenauigkeiten entdecken, die sich über Jahrhunderte etabliert haben und verborgen Weltsichten implizieren - z.B. im Gebrauch der Zahl Null, dem „Zwilling der Unendlichkeit“, wie Charles Seife unlängst sein spannendes Buch über das mathematische Nichts nannte und worin er dessen elementar wichtige Rolle beschreibt: „Die Null ist so mächtig, weil sie die physikalischen Gesetze aus dem Gleichgewicht bringt. In der Stunde null des Urknalls und auf dem Grund eines schwarzen Loches ergeben die Gleichungen, mit denen wir unsere Welt beschreiben, keinen Sinn. Aber die Null kann nicht ignoriert werden. Sie birgt nicht nur das Geheimnis unserer Existenz, sondern sie wird auch für das Ende des Universums verantwortlich sein.“ Also wäre es Zeit verantwortlich über die Existenz der Zahl Null nachzudenken.

Wo kommt sie her

Es gibt die Vermutung, dass das Zählen durch Protokollieren der verstreichenden Tage und deren Rhythmisierung in Kalendern entstand – zuerst übernahmen wohl einfache Holzkerben diese Aufgaben, die irgendwann zu Unübersichtlichkeit führten und zusammenfassende, abkürzende Schreibweisen forderten. Da lag es „auf der Hand“ bspw. in Fünfer- und Zehner- (oder wie es die Mayas taten, die noch ihre Zehen dazu nahmen) in Zwanziger-Schritten vorzugehen. Zahlensysteme entstanden wohl auch bei der Kontrolle unüberschaubarer Viehbestände oder dem Verteilen gemeinsamer Jagdbeute. Es entwickelten sich die verschiedensten buchhalterischen Methoden und Zeichensysteme und einige kluge Instrumente wie der Abakus erleichterten das Handwerk des Rechnens. Im Prinzip dient die Zahl soweit der Feststellung, dass etwas vorliegt: ein neuer Tag, ein weiteres Schaf, eine zu teilende Beute und setzt dieses Wissen in Beziehung.

Einige Hundert Jahre nach Christus kam man in indischen Rechenhäusern auf die Idee eine leere Kolonne im Abakus, durch ein Zeichen zu kennzeichnen. Da hier keine Kugel aufgeschoben war, nannte man die Stelle sunja, was so viel bedeutet wie „leer“. Man markierte sie mit einem Punkt. Es ist unsere heutige Null. Mit ihrem Gebrauch war eine Basis geschaffen, wie man den Rang einer Kolonne auf dem Abakus erhöhen konnte, ohne neue Namenszeichen in Form eines Buchstabens, wie bspw. im römischen System üblich, einführen zu müssen. Die Null als Zeichen entstand also, um einen Wechsel zu verorten. Eine „leere Stelle“ die ganz entsprechend unserer Zählweise entstand (und die in jedem anderen Zählsystem an anderen Orten entsteht). Ganz ähnlich kennzeichneten später Nullpunkte Basen, an denen unser Verhältnissehen und -messen entsprechend unserer Erfahrungswelt umschlägt, wie wir es von der Temperatur kennen, wo 0° Celsius nicht den absoluten Nullpunkt aller möglichen Temperatur darstellt, sondern lediglich einen definierten Punkt auf einer Skala repräsentiert, den Wechsel von Wasser zu Eis. Der wirkliche Nullpunkt befindet sich bei – 273° C. Diesen Punkt kann man physikalisch nicht erreichen und er kommt de facto auf der Welt nicht vor. Er ist kein Wechselpunkt, sondern ein Bezugspunkt für das Attribut Temperatur.

Hier sehen wir schon eine erste Schwierigkeit: die Null wechselt im Alltag ständig ihre Identität. Einmal steht sie als Bezugspunkt in einer Reihe, als Startpunkt unseres Stellenwertsystems, ein andermal kennzeichnet sie eine nicht besetzte Stelle als Wechselort. Dann wiederum gilt sie als neutrales Element der Addition, die keinerlei Änderungen bewirkt und schließlich steht sie für die Kardinalität der leeren Menge (sie gilt als echte Zahl, die eine „Anzahl“ repräsentiert). Man hat der Null im Laufe der Jahrhunderte die verschiedensten Aufgaben und Eigenschaften zudefiniert.

Adam Riese, von Haus aus „Rechenmeister“ eines Bergbauunternehmens und zuständig für die Zahlungen an die Knappschaften, schreibt in seinem damals revolutionären Werk, mit dem er das Rechnen auf einem Blatt Papier einführte: „Der Figuren sind es zehn. Damit wird jede Zahl geschrieben. Sie haben folgende Gestalt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. o. Die ersten neun bedeuten etwas. Die zehnte, also o, gibt nur in der Zusammensetzung eine Bedeutung. Allein gilt sie nichts. 1o, 2o, 3o bedeutet aber zehn, zwanzig usw. Werden aber zwei oo zugesetzt, so hast du 1oo, 2oo usw. und das bedeutet hundert, zweihundert usw.“

Source: Bad Staffelstein/ Rechenbuch

Bis ins 17. Jahrhundert galt das Folgende: wenn man bspw. von 1oo Gulden (die man mittlerweile mit kleinen Nullen zu schreiben gelernt hatte) 1oo Gulden wegnahm, dann blieb nichts übrig. Mit der Einführung der Null durch die Wissenschaftler dann der Renaissance hatte man plötzlich etwas, nämlich „null Gulden“. Die Null wurde ein Wert, den man annehmen kann und der für etwas steht. Aus einer Ziffer (der arabischen „sifra“, dem Wort für Leere, das als kleiner Kreis geschrieben wurde) war eine echte Zahl geworden.