Vorhang auf!

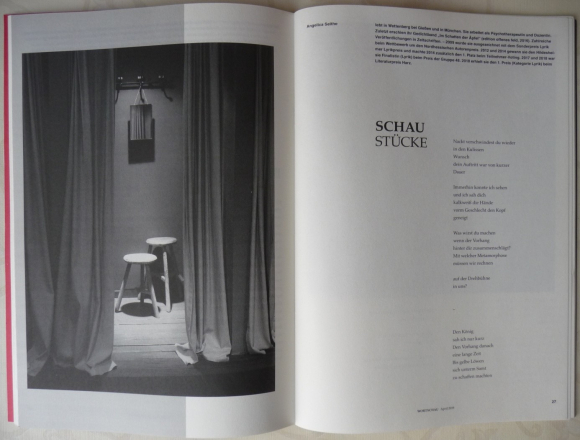

Vorhang auf! Und alle Scheinwerfer an! Denn die Wortschau Nr.33 verdient unsere größte Aufmerksamkeit. Thema der Ausgabe ist „Vorhang auf!“ und sie versammelt 21 Autoren und Autorinnen. Zu lesen sind darin Gedichte und Prosa in Form von Romanauszügen, Erzählungen, oder auch einem dramatischen Text. Es gibt zwei inhaltliche rote Fäden, die sich durch die ganze Ausgabe ziehen und die einzelnen Beiträge zu einem Ganzen werden lassen. Zum einen sind das die Beiträge von Julietta Fix, welcher sich diese Ausgabe besonders widmet und die mit Gedichten, einem Romanauszug und einem Interview präsentiert wird. Der zweite rote Faden sind die Vorhangfotografien von Robinson Tilly. Im Editorial schreiben die beiden Herausgeber Johanna Hansen und Wolfgang Allinger über die Vorhangbilder von Robinson Tilly „Seine Vorhangbilder schieben Erwartungen beiseite, zitieren Kulissen, ziehen Fenster an und wieder aus.“ Und er selbst sagt über seine Arbeiten: „Ich suche etwas Magisches in den Dingen und Orten.“

Vorhänge als Motiv ziehen sich dann auch durch die verschiedenen Textbeiträge, was zu einem sehr schönen Miteinander von Bild und Text führt. Und so begegnen uns in den Texten und Fotos Vorhänge jeder Art, mitunter auch ein „Vorhang von Haar“ (Dirk Alt).

Beginnen möchte ich mit Julietta Fix und ihren Beiträgen in der Wortschau Nr.33, da auch die Wortschau mit einem Gedicht von ihr beginnt.

Unter uns ist das Leben.

[…] Stimmengewirr, das Schweigen

der Nacht, ein Rascheln und

Zurren, Türen, die schlagen,

ein Rennen und Fallen, ein

pfeifender Kessel, das Klingen

der Glocke, ein piepender

Vogel. Wir liegen mit dem

Ohr auf dem Boden und leben

mit.

Besonders schön an diesem Gedicht ist, dass sich der Anfang im Ende spiegelt, also von oben nach unten, vertikal. Das Gedicht kennen wir bereits vom Cover, wo es rund um ein kreisförmig ausgeschnittenes Foto einer Türschnalle, die hinter einem Vorhang hervor lugt, angeordnet ist. Auf der Rückseite des Covers wiederholen sich dann Foto und Gedicht nochmals, diesmal ist die Schrift aber spiegelverkehrt. Gespiegelt wird nun horizontal. Damit bildet dieses Gedicht eine umarmende Klammer für die gesamte Ausgabe. Wenn wir das Heft zuschlagen, haben wir die Spiegelschrift vor uns, die uns dazu verleitet, von rechts nach links zu lesen zu beginnen und rückwärts lesend damit das Ende zum Anfang zu machen und das Heft neuerlich aufzuschlagen, diesmal von hinten nach vorne: Vorhang auf!

Die weiteren Beiträge von Julietta Fix sind über die ganze Ausgabe verteilt. Ich möchte sie dennoch herausnehmen und gemeinsam vorstellen, um die wechselseitigen Querbezüge aufzuzeigen. Der zweite Beitrag von ihr ist ein Interview. Darin wird sie nicht nur nach ihrer Lieblingsfarbe und ihrem Lieblingswort gefragt, sondern auch, warum sie schreibe, worauf sie meint: „Ich brauche bzw. suche auch keinen Anlass, es passiert einfach. Es ist tief in mir angelegt.“ Und auf die Frage, in welchem Moment sie sich gern in das andere Geschlecht verwandelt hätte, meint sie: „Diesen Wunsch hatte ich noch nie. Im Gegenteil! Es gibt immer einen Grund, kein Mann sein zu wollen.“

Dem Interview folgen zwei Seiten mit Romanauszügen, War das so (1) bis (4), sowie zwei Seiten mit vier Gedichten zum Roman. Gedichte zu einem Roman ist an sich schon eine sehr spannende Angelegenheit. Eine andere Autorin, die ebenfalls parallel zu ihren Romanen Gedichte schreibt, wäre Olga Martynova. Der erste Romanauszug von Julietta Fix handelt von „Millionen von Schnipseln“, Papierfetzen, die durcheinander wirbeln und sich nicht fassen lassen. Das lässt sich als Metapher für die Auszüge an sich verstehen, die gleichsam durcheinanderwirbelnde Erinnerungsfetzen sind. Es geht darin um Kindheitserinnerungen, sowie um den Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz des inzwischen erwachsenen Kindes:

[…] Über die Listen gebeugt, die Listen derer, die ermordet wurden zu studieren, wird zur Obsession. Ich kann nicht aufhören, immer und immer wieder Namen anzusehen, die ich nicht kenne, nicht einordnen kann, niemals mehr über sie erfahren werde. Vor der Tür stehen Birken. Ja, genau die Bäume, die hier zwar wanken, jedoch nicht umfallen, jung sind und weiß. Ein unschuldiges Weiß, ein Weißgrau, fein, fast vornehm, nicht angreifbar und stolz. […]

Gedichte, die zu einem Roman gehören, laden dazu ein, der Frage, wie diese Bezugnahme aussieht und woran sie sich belegen lässt, nachzugehen. Ich möchte daher eine Stelle aus Ursus, einem der vier Gedichte, zitieren, bei welcher der Zusammenhang zum oben zitierten Romanauszug augenscheinlich ist. Wir lesen das Gedicht anders, wenn wir bei den wankenden Birken an die wankenden Birken von Auschwitz denken:

ein Muttertier. Was hat der

Bärgesagt, als er nach Hause

kam und nichts fand außer Blattwerk – ein leergefeg-

tes Haus ohne Fenster und Tür, in das zu treten nur der

Schornstein blieb. […]

DerBärtrottete weiter und sang ein Lied, so

laut, dass die Birken wankten. Sein Haus nahmen andere,

setzten Tür und Fenster ein und wohnten darin.

An späterer Stelle folgen dann noch zwei weitere Gedichte von Julietta Fix. Vom Gedicht Meerraben möchte ich gerne eine Zeile zitieren: „Spatzen fallen wie reife Pflaumen vom Baum“ weil diese eine Bezugnahme auf das Interview darstellt, in welchem Julietta Fix sagt: „[…] eine reife Pflaume, die mit einem sonoren Plopp vom Baum fällt. Diese Erinnerungen wärmen mich auf.“ Das letzte Gedicht von ihr beginnt dann wie folgt:

Im Schilf. Oft ist es laut. Gellend laut. Die Geräusche liegen übereinander wie ein Stapel Papier, den man auf dem Schreibtisch hin- und herschiebt, der sich auftürmt, Gefahr ausstrahlt, immer unüberwindbar scheint. Oft bricht die Sonne aus dem Nebel. Manchmal senkt sich der Blick auf den gefegten Boden. Häufig lacht ein Hund. […]

Dass das Gedicht mit dem Hörsinn beginnt, lässt sich als Rückverweis auf das erste Gedicht Unter uns auslegen. Im Schilf ist ein stark rhythmisiertes Gedicht. „Oft“, „Manchmal“ und „Häufig“ strukturieren es und gewinnen in ihrer radikalen Wiederholung musikalische Qualitäten.

Und nun zu den anderen Beiträgen in der Ausgabe. Oberhalb jedes Textbeitrages ist die Kurzbiografie des Autors, oder der Autorin zu lesen. Das kann mitunter sehr interessant sein, beispielsweise bei Julia Dorsch, die unter anderem „Mitglied des Lyrikkollektivs Lyik im Baumhaus“ ist. Ihr Gedicht Hautflügler blickt dann aber nicht von einem Baumhaus herab sondern aus der Perspektive einer Honigbiene auf die Welt:

[…]Sie kennt jetzt

Ultraviolett, weht gelben Staub auf, fährt in den Flaum, etwas bleibt

immer hängen, sie streicht über Stellen, die man Narben nennt, […]

Im Gedicht von Kathrin Niemela wiederum sind es keine Bienen, die herumfliegen, sondern Zeilen:

[…] bis eine zeile geflogen kommt und ein gedicht aus

dem beamer sprießt.

In der kurzen Erzählung von Karl Johann Müller geht es dann um einen Großvater, der als Kriegsdeserteur unwillkommen, unversehrt und ungelegen nach Hause kam und verloren hinter dem Vorhang hervor auf die Straße blickt.

so saß er bis nach der jahrtausendwende als rarität am fenster zur straße hinter zwei weißen mit großen roten rosen bedruckten vorhängen, die modrig vergilbt an abgestellte feldfahnen denken ließen, saß verstaubt wie eine unliebsame erinnerung, […]

Manon Hopf ist mit drei kurzen Gedichten oder einem dreistrophigen Gedicht in der Wortschau vertreten. In jedem Fall, egal ob wir hier ein Gedicht oder drei Gedichte vor uns haben, beziehen sich die drei Abschnitte (Strophen oder Gedichte) stark aufeinander und gehören zusammen. Das sieht man schon an dem jeweils großgeschriebenen ersten Wort, welches einmal HINTER, dann AUF und zuletzt IM lautet.

HINTER den Nebeln

vorhangen

unser Gesicht ein Boden, ein

Baum unsre Blicke […]

Inhaltlich geht es um die Verbindung eines Ichs mit einem Du. Anspielungen auf Vorhänge tauchen in jedem Abschnitt auf, ein weiteres Beispiel hierfür nach „vorhangen“ wäre auch ein „müder Gardinier“. Manon Hopf arbeitet mit leichten Sprachverfremdungen und -verdrehungen, wodurch der Eindruck entsteht, sie spräche hinter einem Vorhang zu uns hervor und wir nehmen das Gesagte nur gedämpft oder bruchstückhaft wahr und verhören uns dabei oft.

Marina Büttner ist mit zwei Gedichten in der Wortschau vertreten. Im einen geht es um Träume, im anderen um die Zeit. Träume und die Zeit werden dabei jeweils zu einem anthropomorphen Gegenüber, können Handlungen setzen und sprechen. Während die Träume tatsächlich vor dem Ich auf die Knie fallen um darum zu bitten, endlich wieder einmal einen kurzen Alptraum träumen zu dürfen, legt sich die Zeit nicht fest und es bleibt nur als Frage im Raum stehen, dass auch sie auf die Knie fallen könnte:

[…] fällt sie nieder vor dir auf die knie? bittet sie dich,

sie mitzunehmen und reißt dir die erinnerung

vom leib? oder steht sie abseits und wartet, welche

worte du findest, welche zeilen du ihr verschweigst?

Vorhang auf! lautet das Motto der Ausgabe, Jörg Kleemann hingegen dreht es gewissermaßen um und lässt sein Gedicht „hinter dem / fallenden // vorhang“ ausklingen. Und auch Dieter Krüll schließt die erste Szene aus Die Leichtbarone, ein Luftspiel in einem Präludium und elf Luftzügen mit dem Ende einer Vorstellung:

„Vorstellung zu Ende! Schluß damit! Verschwinden Sie,

meine Damen und Herren, auf der Stelle, weg mit Ihnen,

augenblicklich, sofort, jetzt!“

Das Gedicht von Angelica Seithe beginnt dann ebenfalls mit dem Ende eines kurzen Auftrittes. Bei ihr verschwindet allerdings ein Wunsch nach kurzem Auftritt wieder in den Kulissen:

Nackt verschwindest du wieder

in den Kulissen

Wunsch

dein Auftritt war von kurzer

Dauer […]

Aber vielleicht schließt sich der (Theater-)Vorhang in einigen der Texte und Gedichte ja auch nur, um sich erneut öffnen zu können, denn Vorhang auf! als Imperativ lässt sich eine ganze Zeitschriftennummer hindurch nur durchhalten, wenn sich der Vorhang zwischendurch auch immer wieder schließt. Und öffnet. Und schließt. Und öffnet, wie bei René Oberholzer:

Ich las gerade ein Buch

Als die Möwen den Vorhang öffneten […]

Banalitäten lautet der Titel des Gedichtes von Christa Issinger. Kein Wort ist darin zu viel, es geht um einen schier unerträglichen Stillstand und die Ausweglosigkeit eines Lebens, in dem nichts weiter geschieht, als dass Fliegen und die Zeit totgeschlagen werden:

und wie sie da sitzt

in der stube

mit der klatsche

und da sitzt

und da sitzt […]

Gewisse Parallelen lassen sich von diesem Gedicht zu dem von Harald Kappel ziehen, auch wenn es bei ihm keine Fliegenklatsche gibt und die Fliege deswegen an der Wand dösen kann:

[…] die letzte Stille

wir schreien

nichts öffnet sich

es gibt zu Hause

keinen Ausgang

die Fliege döst […]

Johanna Hansen nimmt uns in ihrem Gedicht mit nach Venedig und fängt die Stimmung der “Stadt im Schlepptau von Ozeanriesen” bei Hochwasser bildreich und in all ihrer Widersprüchlichkeit ein. Der Blick richtet sich zum einen nach oben auf die Deckenfresken: „Simultan reiben ein paar Engel mit ihren Ärmelschonern Lichtreflexe aus rissigen De- / ckenfresken und Evangelien.“ Zum anderen aber auch nach unten auf das Profane einer Touristenstadt: „Unter den Brücken / wechseln imitierte labels als modische Handtaschen den Besitzer, während im Unterge- / schoss der Stadt Katzen salzige Bettbezüge besteigen.“ Das Gedicht trägt nicht nur einen Titel, Zugluft der Stille in der Herzgegend, sondern auch einen in Klammern gesetzten Untertitel, (aus dem Skizzenbuch). Das trifft es sehr gut, denn ihr Gedicht ist tatsächlich eine Skizze, die einen Augenblick einfängt und festhält.

Ulrike Bail ist mit zwei Gedichten in der Wortschau vertreten, besonders mag ich dabei den Schluss des ersten Gedichts mit dem Titel Waldhaus:

[…] wachsen im mai die tage oval

schließt der wald seine flanken

Bei Adi Traar verwirrt mich schon der Beginn der kurzen Erzählung:

Sperrig wie ein alter Theateresel weicht der rote Vorhang-

plüsch zur Seite und wirbelt jede Menge Theaterstaub auf;

Denn wegen dem Wort „sperrig“ lese ich jedes Mal aufs neue automatisch „Theatersessel“ statt „Theateresel“ und wenn ich dann darüber nachdenke, beginne ich mich zu fragen, ob ein Theateresel nicht eher störrisch als sperrig wäre. Zwei so scheinbar unscheinbare Worte an den Beginn einer Erzählung zu setzen, die derart hängen bleiben, ist sehr bemerkenswert.

Rumiana Ebert wird mit zwei Gedichten vorgestellt. Beide sind Künstlerportraits. In Die Malerin geht es um die in Wien geborene Marie-Louise von Motesiczky, die wegen jüdischer Vorfahren nach London ins Exil fliehen musste, in Jazz-Zauberer um den amerikanischen Jazzpianisten Milcho Leviev. Ungemein schade finde ich, dass Rumiana Ebert im Gedicht über Milcho Leviev sehr schön dessen Art zu spielen in Sprache fasst, im Gedicht über Marie-Louise von Motesiczky aber nicht über ihre Malweise und starken Bilder schreibt und sie als die bedeutende Künstlerin ernst nimmt, die sie war, sondern sie nur als Geliebte von Elias Canetti zeigt, die ihn wie besessen malt und nicht loskommt von ihm. Ja, das war sie. Das war sie auch. Aber nicht zu allererst. Zu allererst war sie nämlich Malerin. Ganz generell finde ich es überaus problematisch, wenn man eine Künstlerin auf ihr Privatleben reduziert, zugleich aber einen Künstler sehr wohl für seine Kunst wertschätzt. Je länger ich darüber nachdenke, desto größer ist meine Verwunderung, im Jahre 2019 in Gedichten einer Frau einem derart unreflektierten Umgang mit überholten Geschlechterstereotypen zu begegnen. Er, der geniale Musiker, und sie, die schöne, naiv liebende Malerin? Sicher nicht. Marie-Louise von Motesiczky war eine großartige Malerin, welcher der größte Respekt für ihr Lebenswerk gebührt. Punkt.

Von Kathrin Schadt kann man (Fräuleinträume auf dem Grund des Meeres) 3 und 5 in der Wortschau lesen. Über die Reihe schreibt sie:

Die Reihe „Fräuleinträume“ ist alljenen Frauen gewidmet, denen das Träumen verwehrt bleibt. Die verschleppt, gepeinigt, unterdrückt werden. Die auf dem Grund des Mittelmeeres verloren gingen, auf dem Weg in eine vielversprechende andere Welt. Geflohen aus einer – uns Frauen hier – völlig unbekannten, anderen Welt.

Alljenen, welche ihre beiden Gedichte in der Wortschau neugierig auf mehr machen, sei der 2015 in der parasitenpresse erschienene Band Señoritas von Christian Ingenlath und Kathrin Schadt empfohlen, in welchem auch diese beiden Gedichte nachzulesen sind:

wenn sie geht sie wohin? geht sie geht wohin sie will

wohin das klappe halten sie im leben nicht getra-

gen hätte sägte mutter ihr die zunge immer wieder ab

und den eigenen mund zu recht hinter flatternd fächer

schemen in den schwülen mittag stunden wenn

die stadt die eignen schatten weggebunden auf den

häuserrücken trug […]

Es folgt David Emling, er schreibt in seiner Erzählung Ferner Schlaf darüber, was es für einen Vater heißt, den eigenen Sohn im Streit zu verlieren:

Zehn Jahre kein Zeichen von ihm. Furchtbare Tage zu Beginn, unwirkliche Situation, nicht zu wissen, wo er war, die Kontrolle zu verlieren, etwas, das anwächst auf Wochen und Monate, schließlich zu einem Zustand gerinnt, der gar nicht denkbar ist im eigenen Haus, und am Ende trockene Wirklichkeit wird. […]

Wir erfahren, wie der alte Mann dann eine Karte mit einem Hochzeitsfoto aus Norwegen erhält, einige Briefe mit ihm wechselt um schließlich nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes, den er nicht wiedersah, alleine nach Norwegen zu reisen um seine Schwiegertochter überhaupt einmal kennen zu lernen. Erzählt werden die letzten Stunden vor dem Treffen, für das dem alten Mann im letzten Augenblick dann aber doch der nötige Mut fehlt. Wir sehen dem Protagonisten dabei zu, wie er den zweiten großen Fehler seines Lebens begeht, oder wie er den Konsequenzen seines ersten großen Fehlers nicht ins Auge blicken kann. David Emling beobachtet und beschreibt ohne zu bewerten, was dazu führt, dass wir mit dem alten Mann mitfühlen, der niemanden mehr hat auf der Welt außer einer, ihm unbekannt bleibenden, Schwiegertochter.

Bess Dreyer ist dann mit ihrem Gedicht In den Falten des Tags meine knisternden Worte bemüht, einen endgültigen Schlusspunkt zu setzen, indem sie darin über den letzten Auftritt, also den Tod schreibt. Doch Wolfgang Allinger lässt ihr nicht das letzte Wort, sondern tritt selbst mit Vorhang auf vor den Vorhang. Sein Beitrag ist ein Collage-Gedicht aus einzelnen Worten aller Beiträge. Damit bittet er nochmals alle Beteiligten vor den Vorhang, um im wohlverdienten Applaus zu baden, die da wären:

Julietta Fix, Julia Dorsch, Kathrin Niemela, Karl Johann Müller, Manon Hopf, Marina Büttner, Dirk Alt, Jörg Kleemann, Christa Issinger, Johanna Hansen, Ulrike Bail, Adi Traar, Angelica Seithe, Rumiana Ebert, Dieter Krüll, Robinson Tilly, Kathrin Schadt, David Emling, Harald Kappel, René Oberholzer, Bess Dreyer, Wolfgang Allinger.

Und last but not least gilt es das Layout zumindest kurz zu erwähnen. Dieses und die Gesamtgestaltung der Wortschau sind nämlich so wunderschön und genau, voller liebevoller Details und kleinen Besonderheiten, dass es den hierfür Verantwortlichen Thorsten Keller hervorzuheben gilt. Egal welche Seite man aufschlägt, über jede könnte man lange sprechen, weil das Layout einfach perfekt ist und damit eine große Freude. Also: Vorhang auf! – für die Wortschau Nr.33!

Fixpoetry 2019

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben