|

|

Startseite > Rezensionen > Dr. Franz Rottensteiner > Science Fiction > Der Moloch |

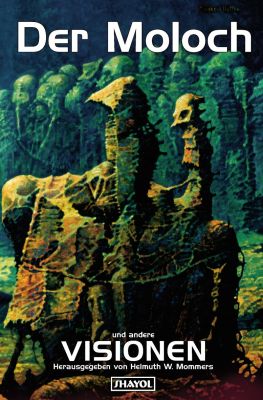

Der Moloch

| DER MOLOCH

Helmuth W. Mommers (Hrsg.) Visionen: Band 4 |

Mit diesem Band, dem vierten in der Reihe der "Visionen"-Anthologien, verabschiedet sich Helmuth W. Mommers von diesem Projekt, wie schon zuvor von der Herausgabe des SF-Magazins Nova. Der Grund dafür ist nicht, dass der Verleger nicht mit den Bänden zufrieden gewesen wäre, sondern dass sich Mommers einen größeren Erfolg erwartet hat und sich jetzt enttäuscht abwendet. Vom ersten Band wurden an die 600 Exemplare abgesetzt – man darf annehmen, dass sich die Folgebände eher schlechter als besser verkauften.

Es ist schade um diese sorgfältig produzierten Bände, die einen guten Einblick in den gegenwärtigen Stand des deutschen SF-Kurzgeschichtenschaffens bieten und im Laufe der Zeit fast alle wesentlichen deutschen SF-Autoren versammelt haben.

Es fällt auf, dass die meisten Geschichten einem bestimmten Themenkomplex angehören; was die Autoren vor allem interessiert, ist die Digitalisierung des Menschen, das Fortleben im Computer, in virtuellen Welten – oder auch das Entstehen einer neuen, überindividuellen Gestalt, die sich aus einzelnen Personen zusammensetzt. Das sehen die Autoren teilweise fasziniert voll utopischer Hoffnung, meist aber als Bild eines drohenden Schreckens, der den existierenden Menschen gefährdet und auch für die Betroffenen eine Hölle bedeuten kann.

Die große Ausnahme ist die längste und auch eindringlichste Geschichte des Bandes, Marcus Hammerschmitts "Die Lokomotive", die seine Faszination der Eisenbahn spiegelt, der er schon das Sachbuch Das geflügelte Rad. Über die Vernichtung der Eisenbahn (Oktober Verlag 2002) gewidmet hat. In einer postapokalyptischen Welt – über Ursachen und Ausmaße der Katastrophe erfährt man nichts, nur am Schluss liest man, dass die Städte Nordamerikas verwüstet sind und China zum Kaisertum zurückgekehrt ist – taucht die Idee auf, wieder eine Dampflokomotive zu bauen. In einem südamerikanischen Staat Ladanien, der nach "der Revolution" nach kommunistischem Muster organisiert ist, wird der Bau einer Lokomotive als staatswichtiges Projekt angegangen, etwa von der Bedeutung wie die Elektrifizierung oder der Bau interkontinentaler Raketen; der Held ist ein Maschinist, der als Ingenieur arbeitet, ohne es zu sein, und sich seine Kenntnisse erst mühsam aneignen muss, sich mit der Parteibürokratie herumschlägt, ständig mit der Bedrohung lebt, als Staatsfeind verurteilt zu werden, und den schließlich auch dieses Schicksal ereilt. Die Enttäuschungen und Triumphe des Projekts, die Höhen und Tiefen, die Hindernisse, Hürden und Antriebe schildert der Autor komplex und eindringlich, so dass die nostalgisch angehauchte Geschichte beklemmende Überzeugungskraft erlangt.

Von den "Themen"-Geschichten ist Michael K. Iwoleits längere Novelle "Der Moloch" die interessanteste; auch diese Geschichte geht von einer düsteren Zukunft aus, einem Slumgebiet beiderseits des Rheins, wo die Menschen von etwas infiziert werden, das sie, programmgesteuert, zu einem Gesamtwesen von unbekannter Mächtigkeit und ungewissem Ziel zusammenschließt, das sie auch vor einem Massenaufgebot militärischer Gewalt nicht zurückschrecken lässt, weil sie von etwas erfüllt sind, das mächtiger ist als jede Vernunft und sie völlig beherrscht. Bei der Entwicklung spielt die Sexualität eine große Rolle, aber der Held entgeht diesem Zusammenschluss, während die Frau, die er liebt (und diese Liebesgeschichte wird vom Autor sehr einfühlsam und originell geschildert), die Erinnerung an ihn verliert und in jenem Moloch aufgeht.

Eine "Gestalt" aus sechs verschieden talentierten Versuchspersonen, darunter eine junge Frau, die Gefühle "lesen" kann und dadurch imstande ist, Erwartungen zu erfüllen, figuriert auch in Heidrun Jänchens Geschichte "Regenbogengrün". Ein brillanter junger Forscher kommt in das private Forschungsinstitut, das mit dieser hochkreativen Gruppe Geld verdient, und muss sich wider Willen auf eine Weise an den Forschungen beteiligen, die er sich nicht erwartet hat.

Kein soziales Wesen ist der neue Mensch in Bernhard Schneiders "Methusalem", dieser Mann, der durch einen glücklichen Zufall seiner Gene zum ersten Unsterblichen werden kann, wird vom extremen Egoismus gelenkt, und als er seinen Sohn nicht vor dem Ertrinken rettet, um sein eigenes Leben nicht in Gefahr zu bringen, tröstet er sich zynisch damit, dass er im Laufe seines langen Lebens noch unzählige Söhne zeugen kann. Keinem gemeinschaftlichen Zweck dient auch die Epidemie in "Aphromorte" in Thor Kunkels gleichnamiger provozierender Geschichte; diese Ansteckung bewirkt, dass sich die Menschen willenlos und sinnlos, ohne es aufhalten zu können, zu Tode rammeln, was zuletzt nur noch schmerzhaft, aber unaufhaltsam ist.

Ganz digital ist Karl Michael Armers Antwort auf die Frage, "Denn was ist der Mensch?" in "Prokops Dämon":

Im Grunde ist er nichts anderes als eine mobile Festplatte. Wenn er stirbt, wird diese Festplatte gelöscht. Für immer. Aber wenn man alle Daten vorher transferiert, von der biologischen Festplatte auf eine elektronische Festplatte, dann schlägt man dem Tod ein Schnippchen. Der Tod ist dann nur ein Festplattenabsturz – lästig, aber nicht weiter tragisch, weil man vorher ein Back-up gemacht hat. Du existiert dann als elektronische Reinkarnation weiter. Für immer. Du bist quasi unsterblich. (S. 338)

Aber sehr optimistisch sieht diese Geschichte das elektronische Weiterleben nicht, denn der Ich-Erzähler schildert eine intermittierende und beengte Existenz, die vom Willen anderer abhängig ist, welche den Schalter ein- oder ausschalten.

Auch in Uwe Posts "eDead.com" ist das Tot-Sein kein Honiglecken, denn als Vex – virtueller Ex-Mensch – ist man stets von Abschaltung oder Downgrading bedroht, wenn die Firma, auf deren Computern man läuft, in Schwierigkeiten steckt; auch dieses Fortleben nach dem Tode bietet keine Garantie auf die Ewigkeit.

Die elektronische Speicherung der Persönlichkeit ermöglicht es dem Menschen, zwischen der fleischlichen Existenz, wenn er in einen Körper "heruntergeladen" wird, und der virtuellen Existenz im Computer zu changieren. Das passiert in "Hyperbreed" von Desirée und Frank Hoese mit der Besatzung eines Raumschiffs, das Raumsprünge durchführt. Die Besatzungsmitglieder verlassen ihre virtuelle Existenz nur und werden zu Wesen von Fleisch und Blut, wenn ihre physische Existenz benötigt wird, was Platz spart. Während der Weltraumreise kommt es zu einer Reihe von merkwürdigen Phänomenen, und die Geschichte verliert sich in surrealen Bildern.

In Sascha Dickels "Bio-Nostalgie" ist die digitale Existenz schon das normale, und die Sehnsucht nach einer körperlichen Existenz eine Krankheit, die behandelt gehört und behandelt wird. "Modus Dei" ist ein Zustand, der durch eine Software herbeigeführt, die eine neurologische Rückkopplung erzeugt, welche massenweise Adrenalin und andere Hormone ausschüttet, was wie eine Überdosis Kokain und Speed auf einmal wirkt. In der düsteren Zukunft von Thorsten Küpers Geschichte verschwimmen die Grenzen zwischen gewalttätigen Spielen und der Wirklichkeit, die Spieler können dahingehend manipuliert werden, dass sie das, was sie für ein Spiel halten, in Wirklichkeit durchführen, was der Autor sehr dramatisch inszeniert.

Die Informationsgesellschaft, die Überschüttung mit Informationen jeder Art, lädt zu Missbrauch ein, zu Datenfälschung, und die Grenzen zwischen Realität und berichteter Realität verschwimmen immer mehr. Christian von Asters "Infogeddon" treibt dies auf die Spitze. Selbst das Aussteigen aus dieser Gesellschaft, die Rückkehr zu einem einfacheren Leben, erweist sich nur als groß angelegte Fälschung, und jene Menschen, die dem Vorbild einer solchen Kolonie "Ossane" folgen, sind in höchster Gefahr, denn Ossane gibt es nicht, es ist bloß eine medial vorgetäuschte Oase ohne Basis in der Wirklichkeit.

Aber auch in Niklas Peineckes "Imago" geht es um die Manipulation der äußeren Wirklichkeit; in dieser Geschichte zeigen sich die Menschen nicht, wie sie wirklich aussehen, sondern bauen ein "Imago" auf. Sie ertragen es nicht, die wahren Geschichten zu sehen, die in ihren Gesichtern eingegraben sind, nicht in ihren "Imagos".

Düster, tragisch, phantastisch und auf seltsame Art tröstlich ist Frank W. Haubolds "Die Tänzerin", eine Geschichte von einer international gefeierten russischen Primaballerina, die in ihr von Gewalt zerrissenes Heimatland Russland zurückkehrt, beim Besuch ihrer Heimatstadt einem Anschlag zum Opfer fällt und bei der Explosion ihre Beine verliert. Sie kann aber ihre Karriere in der Schwerelosigkeit des Weltraums fortsetzen, aber dann wird es mystisch, denn nach dem Tod ihres Tanzpartners geht sie in eine Gemeinschaft von Wesen unbekannter Natur ein.

Die meisten Geschichten im Band scheinen von einer Sehnsucht nach höheren Existenzformen, sei es als Einzelwesen oder häufiger in einer mystischen Gemeinschaft mit anderen, erfüllt zu sein, was die Autoren mit einem Gemisch optimistischer Erwartung und Furcht vor etwas Schrecklichen erfüllt; prägend ist aber allemal die Faszination mit neuen Bewusstseins- oder Existenzzuständen, am häufigsten in Verbindung mit einer Auffassung, die den Menschen als organischen Computer sieht, in dem die "Software", die Persönlichkeit läuft, ein Programm, das auf Maschinen übertragbar ist, aber auch abgewandelt und manipuliert, "verfälscht" werden kann.

Der Rezensent

Dr. Franz RottensteinerTotal: 59 Rezensionen

März 2018: keine Rezensionen

Franz Rottensteiner

wurde am 18.01.1942 in Waidmannsfeld/Niederösterreich geboren.

Studium der Publizistik, Anglistik und Geschichte an der Universität Wien,

1968 Dr. phil.

Rund 15 Jahre Bibliothekar an einem Forschungsinstitut, daneben Tätigkeit für verschiedene Verlage, unter ander...

Weitere Rezensionen

|

|

Der Moloch

Helmuth W. Mommers (Hrsg.) - DER MOLOCH |

|

|

Der Moloch

Helmuth W. Mommers (Hrsg.) - DER MOLOCH |

[Zurück zur Übersicht]

ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!

|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info