| Sebastian Brant: "Das Narrenschiff" |

Eine Moralsatire in Verskapiteln

aus Reimpaaren mit Dutzenden Narrentypen

Eine Moralsatire in Verskapiteln

aus Reimpaaren mit Dutzenden Narrentypen

Zeitkritik und Sündenschelte

"In diesen Spiegel sollen schauen

die Menschen

alle, Männer, Frauen;"

(Aus der

Vorrede zum "Narrenschiff")

Narr: Die Herkunft des nur dt. Wortes (mhd. narre, ahd. narro)

ist nicht sicher geklärt. Vielleicht ist ahd. narro aus spätlat. nario

"Naserümpfer, Spötter", entlehnt.

(Quelle: "Duden - Das Herkunftswörterbuch")

Sebastian Brant wurde im Jahr 1457 als Sohn eines Gastwirtes und Ratsherrn in

Strassburg geboren. Er studierte in Basel, durchlief die Stationen des Werdegangs

eines Rechtsgelehrten (Promotion, Dekan, Professur, Rechtskonsulent) und kehrte

anno 1500 in seine Geburtsstadt zurück, wo er von 1503 bis zu seinem Ableben

am 10. Mai 1521 als Stadtschreiber (Kanzler) in Erscheinung trat. Außerdem war

er als Lektor und Korrektor tätig.

Nicht von der Hand zu weisen ist die Annahme, Brant habe im Zuge seiner beruflichen

Tätigkeit Bekanntschaft mit mancherlei Narren und Narrheiten gemacht und die

eine oder andere derartige Begebenheit in sein "Narrenschiff" eingebaut.

Brants schriftstellerisches Werk umfasst, neben juristischen, historisch-geografischen

und satirisch-didaktischen Schriften, an antiken Vorbildern orientierte lateinische

Dichtung sowie Editionen und Übersetzungen antiker Autoren.

Bekanntlich lauscht das Volk zu allen Zeiten mehr oder weniger aufmerksam den

lehrreichen Predigten der Theologen, doch Brants Ansatz war es, in der vorreformatorischen

Zeit moralische Lehren durch volksnahe Literatur zu vermitteln. Diese Strategie

der umgangssprachlichen Formulierungen ging auf: Sebastian Brants "Narrenschiff"

lief sozusagen im Jahr 1494 in Basel vom Stapel, zu einer Zeit, als die Buchdruckerei

in den Kinderschuhen steckte. Das Werk erfreute sich schlagartig allergrößter

Popularität, erstaunlicherweise über den Umweg der Übertragung ins Lateinische,

welche Jakob Locher, ein Schüler Brants, unter dessen Aufsicht anfertigte und

1497 als "Stultifera navis" veröffentlichte.

Kurioserweise legte erst diese lateinische Version, deren Aussagen vom ursprünglichen

Text in einigen Punkten deutlich abweichen, den Grundstein für die weitere Verbreitung

des Werkes in Europa.

Der Spiegel als Vermittler individueller

Einsicht und Selbsterkenntnis

Seit Sebastian Brants ungebrochen treffsichere Moralsatire "Das Narrenschiff"

erschienen ist, floss viel Wasser die zahlreichen Flüsse des Kontinents meerwärts,

und das Aussehen der Schiffe ist mittlerweile ein anderes, doch der Basler Rechtsgelehrte

und Humanist hätte auch heute keinerlei Schwierigkeiten, reihenweise Passagiere

für sein Narrenschiff aufzutreiben - die Zeiten mögen sich geändert haben, die

menschlichen Verhaltensweisen blieben weitgehend gleich.

Anders als Noah sah sich Brant keineswegs dem Druck ausgesetzt, jeweils zwei

Narren einer Art, einen männlichen und einen weiblichen, zur Sicherung des Fortbestands,

auf sein Schiff zu schaffen; Narren sterben bekanntlich niemals aus!

Das stimmige Bild vom Lebensweg als Schiffsreise oder auch vom Schiff als Miniaturwelt,

als Spiegel der Gesellschaft, findet sich in zahllosen Abwandlungen in der Galerie

der Weltliteratur, man denke beispielsweise an Homers "Odyssee" oder

Samuel

Taylor Coleridges "The Rime of the Ancient Mariner", und das Motiv des Narrenschiffs

war Brants Zeitgenossen überdies tatsächlich geläufig.

Wie das?

Einerseits sind Wahnsinn und Wasser in der Gedankenwelt des abendländischen

Menschen miteinander verknüpft: Wasser reinigt, befreit von Sünden und läutert,

ausgehend von der Vorstellung, die Seele sei ein Schiff, das nur der Glaube

davor bewahre, im Meer von Begierden und Sorgen zu kentern und unterzugehen.

Andererseits wurden im 15. Jahrhundert "Irre" auf Schiffen weggebracht, und

bisweilen siedelte sich die "menschliche Fracht" fernab großer Städte an Pilgerorten

an.

Äußerlich gibt sich der bekennende Narr, zumindest in der Literatur, durch Eselsohrenkappe,

Schellen, Spiegel, Dudelsack und Marotte, (ein Narrenzepter, dessen Kopfende

das Ebenbild seines Trägers ziert), zu erkennen, im Übrigen gilt, dass man ihn

letztendlich an den Früchten seines Tuns erkennt.

Im Mittelalter wurden Menschen, deren geistige Fähigkeiten im Erwachsenenalter

jene kleiner Kinder nicht überflügelten oder solche, die Anzeichen einer Geisteskrankheit

aufwiesen, als Narren bezeichnet. Der Narr stand (und steht) außerhalb der jeweiligen

gesellschaftlichen Normen.

"Kinder und Narren sagen die Wahrheit", heißt es. Solche Narren sind z. B. Till Eulenspiegel

und der "brave Soldat Schwejk" (eine von Jaroslav Haek, 1883-1923, erfundene

Figur), und auch die zahlreichen Narren in Theaterstücken (z. B. in Shakespeares

"König Lear") erfreuen sich stets einer gewissen Meinungsfreiheit.

Sebastian Brants Narren jedoch sind mit ihrem Schiff weit von jeder Wahrheit

entfernt und stechen unverzagt gen "Narragonien" in See; freilich erwartet sie

alle dereinst das Jüngste Gericht ...

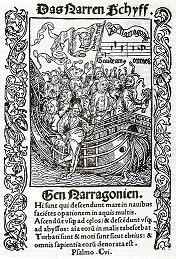

Die hier rezensierte, sprachlich unseren Tagen angepasste Ausgabe, die sich

übrigens jeder Anmerkung zu Sebastian Brant, Entstehungszeit und -geschichte

des "Narrenschiffs" enthält, beeindruckt aufgrund der Illustrationen, (es handelt

sich um Holzschnitte; einige davon soll niemand Geringerer als Albrecht Dürer

beigesteuert haben), welche die jeweiligen Narreteien abbilden, darunter beispielsweise

Buhlschaft, Tanzen, Habsucht, Modetorheiten, Gewalt, Völlerei, Trunksucht,

Reichtum, Aberglaube, Selbstverliebtheit und fehlende Nächstenliebe. Sechs Seiten

Anmerkungen erläutern im Text verwendete, möglicherweise unbekannte Begriffe,

darunter "Gauch", "Glimpf", "tabernieren".

Sebastian Brant schifft sich mit den anderen Narren ein, und die Reise beginnt.

(Wobei anzumerken ist, dass es für die allermeisten der geschilderten Torheiten

völlig unerheblich ist, dass sich die Narren nicht auf festem Erdboden befinden

...) Narretei setzt sich bekanntlich über sämtliche Grenzen hinweg, seien es

nun jene des Standes, des Geschlechts oder des Alters. Bei Brant verkörpert

der Narr verderbliches Bestreben, Maßlosigkeit, verwerfliches Suchen, gottlose

Neugier, Abkehr vom gottgefälligen Leben schlechthin.

Solcherart verspielt der Narr seine Tugendhaftigkeit, sein Seelenheil und schädigt

die Gemeinschaft durch törichtes Verhalten. Brant beklagt den Verfall

des Glaubens, liefert ausführliche Darstellungen menschlicher Schwächen und

Verfehlungen, widmet den Todsünden,

die da wären: Hoffart, Wollust, Völlerei, Neid, Trägheit, Geiz und Zorn umfangreiche

Betrachtungen, betont die Verantwortung und Bildungsfähigkeit des Individuums,

mahnt zur Einsicht, denn: die Verweigerung der Selbsterkenntnis brandmarkt den

lebenslangen Narren. Es gilt folglich, die Klippen der Dummheit, der Eitelkeit,

des Leichtsinns, des Übermuts und der Lasterhaftigkeit zu umschiffen!

Auf der Grundlage spätmittelalterlicher Traditionen kritisiert Brant die

Neuorientierungen der Wertmaßstäbe und Interessen an der Schwelle zur Neuzeit,

liefert ein farbiges Sittengemälde der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen

und kirchlichen Wirklichkeit, innerhalb derer die göttliche Ordnung ins Wanken

zu geraten scheint. Er sucht, die Heiden mit Worten zu bekämpfen, äußert sich

zu Forschung, Alltagskultur, Medizin und Religion.

Hierbei verwendet Sebastian Brant Elemente der

populären Schwankdichtung, ermöglicht Perspektivenwechsel, indem er dem Leser

einen Spiegel vorhält, stets auf Belehrung und Unterhaltung gleichermaßen abzielend.

Er nimmt dabei auf die Bibel, Schriftsteller der römischen Antike und Quellen

aus dem Mittelalter Bezug, vermischt Motive christlichen und antiken Schrifttums,

erwähnt Heilige und klassische Helden, auch tauchen volkstümliche Redensarten

und Sprichwörter auf.

Und mit folgenden Zeilen wendet sich Sebastian Brant abschließend an den Leser:

"Hier endet nun das Narrenschiff. Heilsamer Ermahnung zum Nutzen und zur Erlangung

von Weisheit, Vernunft und guten Sitten. Auch zur Verachtung und Strafung von

Narrheit, Blindheit, Irrsal und Torheit aller Stände und Geschlechter der Menschen.

Mit besonderem Fleiß, Mühe und Arbeit gesammelt durch Sebastian Brant, Doktor

beider Rechte. Gedruckt zu Basel während der Fastnacht, die man der Narren Kirchweih

nennt, im Jahre des Herrn 1494."

An dieser Stelle seien einige bekannte Zeitgenossen Sebastian Brants, die sich

in der Epoche der geistigen Umwälzung gleichfalls zeit- und gesellschaftskritisch

äußerten, erwähnt:

Einer davon war der niederländische Universalgelehrte und Humanist Erasmus von

Rotterdam (Desiderius Erasmus Roterodamus; um 1466-1536). In seinem im Jahr

1508 niedergeschriebenen und 1511 erschienenen Werk "Das Lob

der Torheit" ("Enkomion moriae") prangert Erasmus von Rotterdam mit Ironie,

Spott und Witz die herrschenden Zustände an, wobei freilich die sprachliche

Eleganz keineswegs zu kurz kommt.

"Leiht mir nur geduldig euer Ohr", sagt die Torheit zu Beginn ihrer Rede,

"freilich

nicht wie ihr den Predigern zuzuhören pflegt, sondern wie ihr euch den Spielleuten,

Possenreißern und Narren widmet ..."

Auch der Franziskaner Thomas Murner (1475-1537), übrigens ein Schüler Jakob

Lochers, geißelt in "Narrenbeschwörung" und "Schelmenzunft" die menschlichen

Laster; er befleißigt sich einer eher derb zu nennenden Sprache. Eines seiner

bekannteren Werke trägt den Titel "Von dem großen Lutherischen Narren" - unschwer

zu erkennen: Murner war kein Freund der Reformation.

Johannes Geiler von Kaysersberg (1445-1510), ein Freund Brants, Prediger und

Seelsorger in Strassburg, verfasste einen Zyklus in lateinischer Sprache über

Brants "Narrenschiff", die sogenannten "Narrenpredigten".

(kre)

Sebastian Brant: "Das Narrenschiff"

Marixverlag, 2004. 320 Seiten.

Buch bei amazon.de bestellen

Andere Ausgaben bei amazon.de bestellen

Literaturgeschichtliche Anmerkungen:

Scherz, Ironie und Satire: Eulenspiegel, Die

Rollwagenbücher

Die Welt krachte damals in allen Fugen. Die ersten

Wehen der Reformation kündeten eine neue Ära an. Sebastian Brant aus Straßburg

(1458 bis 1521) hatte als Sohn eines Gastwirts früh offene Augen für die

Lächerlichkeiten und Laster seiner Mitmenschen bekommen. In Übergangszeiten, wo

die Begriffe schwanken und wie Karten eines Kartenspieler durcheinandergemischt

werden, pflegen sich alle närrischen Eitelkeiten der Menschheit wie in einem

konkaven Spiegel noch ins Breite zu verzerren und zu

vergröbern.

Sebastian Brant studierte Recht - ohne es irgendwo zu finden.

Er promovierte an der Universität Basel. 1494 erschien sein

"Narrenschiff". Auf dieses hatte er alle Narren zu Gast gebeten, die er

nur auftreiben konnte. Aber das Schiff erwies sich als zu klein. Die Säufer, die

Gecken, die Spieler, die Kirchenschänder, die Geizhälse, Wucherer, Studenten,

Ehebrecher, Huren füllten es bis an den Rand. Auch du lieber Leser, und ich,

wenn wir nur ein wenig in uns gehen und nachdenken: wir befinden uns unter jenen

Narren. Sebastian Brant hat uns, fünfhundert Jahre, bevor wir geboren wurden,

trefflich abkonterfeit. Aber es ist ein Bild, das wir uns nicht hinter den

Spiegel stecken oder unserer Base zum Geburtstag schenken werden.

-

Zwanzig Jahre nach dem Narrenschiff legte Knecht Rupprecht 1519 den Deutschen

die erste Ausgabe des Volksbuches von Tyll Eulenspiegel auf den Weihnachtstisch.

Die hatten eine Freude wie wohl seit hundert Jahren nicht über ein Buch. Noch im

16. Jahrhundert erscheinen achtzehn deutsche Ausgaben; es wurde sofort ins

Vlämische, Niederländische, Englische und Französische übersetzt. Woher dieser

spontane Erfolg? Brants Narrenschiff war eine mehr oder weniger literarische

Angelegenheit gewesen, im Eulenspiegel sah und lachte das Volk sich wieder

einmal selber ins Gesicht. In allen Fastnachtskomödien war er ja schon als

Kasperle oder Hanswurst figürlich aufgetreten, hier hatte man seine in

wohlgesetzte Worte gebrachte Biographie des komischen Heldenlebens.

Eulenspiegel, der ernsthafte Schalk, ist die Typisierung der einen Seite des

deutschen Ideals, dessen andere Seite (ob Rück- oder Vorderseite der Medaille

bleibe dahingestellt) den Doktor Faust, titanischen Ringer um die letzten

Probleme zeigt. Eulenspiegel tritt auf als Richter der Menschheit: er richtet

sie mit einem schiefen Zucken seines Mundes, mit der sofortigen Realisierung

ihrer Ideen, deren Wert und Möglichkeit dadurch ad absurdum geführt werden. Er

ist zugleich leicht- und tiefsinnig. Seine Späße exemplifizieren das Chaos. Sie

dozieren bis zur Brutalität das Bibelwort: Der Mensch ist aus Dreck gemacht. Das

Urbild des Tyll Eulenspiegel hat wirklich gelebt. Chroniken berichten von seinem

1350 zu Mölln erfolgten Tode, wo noch heute sein Grabstein gezeigt

wird.

Vorher waren schon Schwankbücher wie Jörg Wickrams

"Rollwagenbüchlein" oder des Bruders Johannes Pauli "Schimpf und

Ernst" (1522) Mode geworden: Bücher, die heitere oder moralische Anekdoten

erzählen, die sich nicht um einen einzelnen Narren gruppierten: die damalige

Reiselektüre, auf den Rollwagen mitzunehmen. Wobei zu bemerken ist, daß diese

Reiselektüre unendlich gehaltvoller war als die heute verbreitete. Bruder

Johannes Pauli ist ein belesener und witziger Mann, der ausgezeichnet zu

erzählen vermag und unsere Stratz und Höcker überragt wie ein Kirchturm eine

verkrüppelte Kiefer. Da liest man nun folgendes:

"Man zog einmal aus

in einen Krieg mit großen Büchsen und mit viel Gewehren, wie es denn so Sitte

ist; da stund ein Narr da und frage, was Lebens das wäre? Man sprach: Die ziehen

in den Krieg! Der Narr sprach: Was tut man im Krieg? Man sprach: Man verbrennt

Dörfer und gewinnt Städte und verdirbt Wein und Korn und schlägt einander tot.

Der Narr sprach: Warum geschieht das? Sie sprachen: Damit man Friede mache! Da

sprach der Narr: Es wäre besser, man machte vorher Frieden, damit solcher

Schaden vermieden bliebe. Wenn es mir nachginge, so würde ich vor dem Schaden

Frieden machen und nicht danach; darum so bin ich witziger als eure Herren."

Hätten wir Deutschen vor dem Kriege Johannes Pauli als Reiselektüre gelesen an

Stelle von Walter Bloems "Eisernem Jahr": vielleicht wäre es nicht zum

Kriege gekommen, und wir hätten uns dieses Narren Meinung zu Herzen

genommen.

(Aus "Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde" von Klabund)

Ergänzende Buchempfehlungen zum

Thema:

Michael Rupp: " 'Narrenschiff' und

'Stultifera navis' "

Deutsche und lateinische Moralsatire von Sebastian

Brant und Jakob Locher in Basel 1494-1498.

Das lateinische "Narrenschiff" war

der Ausgangspunkt für zahlreiche weitere Bearbeitungen, für Rückübersetzungen in

andere Volkssprachen wie für ebenfalls lateinische Um- und Nachdichtungen. Eines

allerdings ist die "Stultifera navis" nicht: eine Übersetzung verbum di

verbo. Gegenüber der Vorlage ist sie geprägt durch zahlreiche Abwandlungen

und Unterschiede, hinter denen durchaus eine Absicht erkennbar wird. Hier setzt

diese Arbeit mit einem komparatistischen Zugriff auf beide Versionen an und

eröffnet den Blick auf kulturgeschichtliche Transformationsprozesse des

Humanismus, darauf, wie der Dichter mit dem Beinamen Philomusus das für ein

volkssprachliches Publikum geschriebene "Narrenschiff" an den Erwartungs- und

Verständnishorizont der lateinischsprachigen res publica litteraria anpasst. In

diesen Kreisen, wo die Gebildeten aus ganz Europa versammelt waren, verstand man

als gemeinsamen Hintergrund im Gegensatz zu den regional begrenzten

volkssprachlichen Kulturen und ihren jeweiligen Traditionen die römische Antike,

auf der die zeitgenössische lateinische Literatur aufbaute. Im Hinblick auf

diese kulturelle Schicht schuf Locher mit der "Stultifera navis" nicht eine

Übersetzung im heutigen Sinne, sondern eine kongeniale Nachdichtung, die auf die

veränderten Rezeptionsbedingungen Rücksicht nahm.

Buch bei amazon.de bestellen

Nina Hartl: "Die 'Stultifera Navis'

"

Jakob Lochers Übertragung von Sebastian Brants "Narrenschiff"

Bd.

I.1 Untersuchung und Kommentar; Bd. I.2 Teiledition und Übersetzung

1497

erschien die lateinische Version des epochemachenden Werkes "Das Narrenschiff",

verfasst von dem Humanisten Jakob Locher.

Mit dieser kritischen Edition wird

die "Stultifera Navis" erstmals einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Die

Kapitelauswahl wird ergänzt durch sämtliche Vorreden, Briefe und

Widmungsgedichte Brants und Lochers. Eine Übersetzung ins Deutsche und ein

Stellenkommentar erschließen den Lesern das lateinische Werk. In welcher

Hinsicht sich Brants "Narrenschiff" und Lochers Bearbeitung unterscheiden, ist

Gegenstand der vergleichenden Untersuchung, die u. a. das Motiv der Schifffahrt,

den Exempelgebrauch und die Gewichtung von satirischer delectatio und utilitas

behandelt. Wie Lochers Arbeitsmethode zeigt, entspringen die antiken

Stilisierungen des lateinischen "Narrenschiffs" dem imitatio-Prinzip

humanistischer Dichtung. Auch das "Herzstück" der "Stultifera Navis" verdankt

sich der Orientierung am antiken Vorbild: Im allegorischen Wettstreit von Virtus

und Voluptas spiegeln sich die neuplatonisch geprägte Weltsicht Lochers und sein

dichterisches Selbstverständnis.

Buch bei amazon.de bestellen

Thomas Wilhelmi

(Hrsg.):

"Sebastian Brant. Forschungsbeiträge zu seinem Leben, zum

'Narrenschiff' und zum übrigen Werk"

Thomas Wilhelmi (Heidelberg/Basel),

ein anerkannter Brant-Bibliograf und -Editor, hat in diesem Band eigene und

fremde Artikel vereinigt, welche die Kenntnis von Brants Leben und Werk um neue

Fakten und überzeugende Interpretationen erweitern.

Er selber veröffentlicht

in "Zum Leben und Werk Sebastian Brants" etliche kleine Funde, die er im Laufe

der Jahre in Strassburg, Basel und anderswo machen konnte. Mit diesen

Mosaiksteinchen wird insbesondere die Biografie in einigen Teilen

ergänzt.

Buch bei amazon.de bestellen

Erasmus von

Rotterdam: "Das Lob der Torheit"

Die

Weltherrscherin Torheit verkündet die Wahrheit, und sie tut es lachend: Dank

ihrer dienstfertigen Zofen - Eigenliebe, Schmeichelei, Vergesslichkeit, Faulheit

oder Lust - hat sie das ganze Erdenrund ihrer Macht unterworfen und ist nun

Königin selbst über Könige.

In diesem Meisterstück vorurteilsfreien Denkens

erweckte Erasmus von Rotterdam die ironische Lobrede zu neuem Leben. Mit

unübertroffener Leichtigkeit und rhetorischer Eleganz, rhythmischem Zauber und

einzigartiger Musikalität zielt seine Rede nicht auf eine bestimmte Person,

sondern auf alle denkbaren Dummheiten und Laster. "Das Lob der Torheit" ist ein

unterhaltsames Buch, das in seiner scharfsinnigen Überzeichnung zum Lachen

reizt. Die philosophische Tiefe des Buches besteht darin, dass die Torheit - ob

als Forscherdrang oder Spielleidenschaft, Aberglaube oder Adelsstolz, Sophismus

oder Eitelkeit - nicht nur als verdammenswertes Laster gesehen wird, sondern

auch als notwendige Illusion, damit das Dasein überhaupt erträglich wird.

Weisheit bedeutet demnach für Erasmus Erkenntnis der eigenen Beschränktheit und

gelassenes Sich-Abfinden mit dem illusionären Charakter des Lebens: Torheit ist

die wahre Weisheit, eingebildete Weisheit ist Torheit.

Buch bei amazon.de bestellen