- Das Haus

- Newsletter

- Service

- Publikationen

- Veranstaltungen

- NEU Livestream

- Ausstellungen

- Buchmagazin & AutorInnen

- AutorInnen

- AUFTRITTE

- Rezensionen Buch

- Rezensionen 2019

- Rezensionen 2018

- Rezensionen 2017

- Rezensionen 2016

- Rezensionen 2015

- Rezensionen 2014

- Rezensionen 2013

- Pressespiegel 2000-2010

- AutorInnen A

- AutorInnen B

- AutorInnen C

- AutorInnen D

- Autorinnen E

- AutorInnen F

- AutorInnen G

- AutorInnen H

- AutorInnen I

- AutorInnen J

- AutorInnen K

- AutorInnen L

- AutorInnen M

- AutorInnen N

- AutorInnen O

- AutorInnen P

- AutorInnen Q

- AutorInnen R

- AutorInnen S

- AutorInnen T

- AutorInnen U

- AutorInnen V

- AutorInnen W

- AutorInnen Z

- Incentives

- Rezensionen Sachbuch

- Verlage

- Dank an Verlage

- Impressum

- Bibliothek & Sammlungen

- Katalogsuche

- Partnerinstitutionen

FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

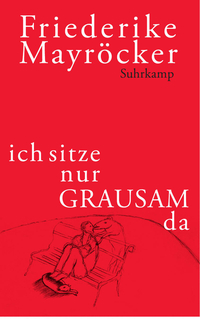

Friederike Mayröcker: Ich sitze nur GRAUSAM da. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2012. Link zur Leseprobe Als Meisterschaft der Ablenkung, der Ersetzungsreihen erscheint Friederike Mayröckers Prosa an der Oberfläche: Von der „unfassbaren Plumage“ über die Assoziationsbrücke der Feder, der Faltungen gleiten wir in „Ich sitze nur GRAUSAM da“ zum Nachtfalter – und bei dieser inneren Empfindung des Auf- und Zuklappens wird der Assoziationsstrom wieder sichtbar, lesbar, taucht, wenn man sich beim Lesen beobachtet, richtiggehend wieder auf. Ein „nächtliches Telefonat“ und „ein Sturmläuten“ in der Nacht, oder war es doch nur eine „Ahnung von Sturm“? Eine Lichterkette vom „Spion“ in der Tür über den „Judas“ zu „JDs Glas“ (das Glas Jandls?), und das Schäfchenzählen ersetzt durch das Lamm im blauen Himmel – das Abfälschen des gedanklichen Gegenstandes bildet in Mayröckers Prosa Entwicklung. Und so ist jene letztlich Prosa par Excellence: Da bewegt sich das Begreifbare in der Zeit, changiert, verformt sich, nimmt Partikel auf, zerstiebt. Es wandert als Attribut von einer Figur des Textes zur anderen. Und eine Art Handlung zeigt sich an ihm: Die Hand der Erzählerin, die sich selbst immer wieder ins Bild bringt, sich selbst begreift, manipuliert es und bestimmt dadurch, welche Möglichkeit solchen Objektes sie uns an ihm zeigt. Oder wir sagen: Unterschiedlichste Techniken werden genützt, um jenes zu evozieren. Die Autorin hebt einmal die materielle, akustische Seite – Laute oder Rhythmen – an der evozierenden Sprache hervor, einmal die denotative. Einmal bildet eine Binnenerzählung den Zusammenhang, einmal sind es die Namen von Objekten. Mayröcker jongliert mit den unterschiedlichen Assoziationsebenen und schafft es gerade durch höchste Künstlichkeit, den Text als sehr persönliche Mitteilung zu vermitteln. Hier verblüffen vielleicht in dieser neuen Prosa besonders die Elemente, die zuweilen in den momentanen Aspekt der Gegenstände eingeschlossen sind: Nahezu heilig kommt eine Wendung daher, in der doch die als Erleichterung empfundene Ablösung eines „Rotzfladens“ eingeschlossen ist wie die ordinäre Fliege in den eleganten Bernstein, welcher Fremdkörper, da er in solche Schönheit geklammert wurde, selbst mit einem Mal eigenartig anrührend wird – die Demütigung des Endlichen in der Umarmung des Unendlichen, des Schönen, erzeugt einen bizarren Eindruck von Aufgehobenheit. Oder es werden durch Abbrüche – „dasz mir die Tränen“ – quasi Zitate, Einschlüsse von wie Figuren auftauchenden Wendungen erzeugt, ohne dass der Kontext, aus dem sie gebrochen wären, gezeigt werden müsste. „[I]ch bin ein wenig somnambul, mir schwebt etwas vor, wenngleich der Intellekt nicht unbeteiligt […]“. – Die Assoziation ist dem Bewusstsein ein realer, in einem Medium „aufgehobener“, schwebender Gegenstand, sie bewegt sich vor der Ich-Erzählerin, der Intellekt ist nur an seiner Wahrnehmung beteiligt, wichtiger aber scheint eben diese nahezu sinnliche Erfahrung einer Sache, die uns vorschwebt, vorangeht … Und doch ist sie nur aus Worten gemacht, die Erzählerin holt uns in dieser Hinsicht immer wieder auf den Boden der Sprache zurück: „indem ich vorgebe, eine Kenntnis von Botanik zu haben, schmiere ich jedoch nur ein paar Blumennamen hin, nämlich solche die mir gerade einfallen […] nämlich in mich hineinfallen“. Und wenn „JD“ erwähnt wird mit der Aussage „Die Flasche als solche zu sehen heiszt, die Flasche zu sehen, wie sie ohne mich wäre“, kristallisiert sich im Zusammenhang mit der mehrfachen Nennung von Francis Ponge und hier vor allem seinem von Handke übersetzten Buch „Das Notizbuch vom Kiefernwald La Mounine“ endgültig das Thema des Buches heraus: das Verhältnis des Textes zum Gegenstand – ist er denn jemals „an sich“? Ist die Bezugnahme auf den „Gegenstand an sich“ eigentlich möglich? Mayröcker weist darauf hin, dass in ihrem Text selbst die auftauchenden Namen von real existierenden Personen zuerst einmal nur Namen sind, dass sie nicht mit den lebenden Personen verwechselt werden dürfen. Im Text ist alles Text. Umso spannender ist es, wie gerade aus dieser poetischen Haltung solche starke Sinnlichkeit, dieser starke Eindruck sinnlicher Wahrnehmbarkeit entstehen kann. Lisa Spalt

FĂĽr die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.

|

| Veranstaltungen |

|

Junge LiteraturhausWerkstatt - online

Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...

Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online

Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |

| Ausstellung |

|

Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge

14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |

| Tipp |

|

LITERATUR FINDET STATT

Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |

|

OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM

Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |