10.-11.2.2017 – Masuren

10.2.2017

Und heute habe ich verpennt, dass ich dreimal auf Uhren schauen musste, weil ich es nicht glauben konnte. Was habe ich am Morgen um halb zehn sonst schon alles getan: Kaffee getrunken, Müsli gemacht und gegessen und bin die große Runde mit dem Hund gegangen. Heute hat der Hund auch noch geschlafen, als ich endlich kam. Was war da los? Als ich noch ganz benommen meinen Kaffee trinke, sehe ich, wieviel in der Weinflasche fehlt. Die habe ich doch erst um elf Uhr aufgemacht, als ich die Mail schrieb, um Thomas, der mir ins www helfen will, zu sagen, was ich mir überlegt habe, nachdem er so begeistert auf ohne-sinn reagiert hat: „genial!“ hat er gesagt, ich konnte es kaum glauben, „dein Ernst?“ – „klar!“ Ich will das Minus weglassen, ohnesinn gefällt mir besser für ohne Sinn.

Mamadou ist wieder da. Lange gab es keine Nachricht von ihm. Er schreibt, dass er drei Wochen mit seinem Sohn bei einem Heiler war. Er versteht sein Leben nicht. Ein Unglück nach dem anderen in seiner allgemeinen und seiner besonderen Zeit (geklaut).

Als er heimkam, war nichts mehr da, sagt er.

Ich frage ihn nicht mehr, warum seine Frau nicht in der Schule arbeitet.

Ich vertraue immer noch darauf, dass Mamadou tut, was er kann, habe doch gesehen, wie er sich die Beine ausreißt. Bei der Reisernte zum Beispiel. Ich habe oft neben dem Reis geschlafen, der auf dem Dach seines Hauses zum Trocknen ausgestreut war.

Wenn er mir sagen würde, dass Schulen geschlossen sind oder Mali keine Lehrergehälter in Timbuktu zahlt, müsste ich es glauben. Und wüsste nicht mehr als jetzt: er hat nichts. Sein „Lehrergehalt“ bekommt er nun schon seit Jahren von mir, mittlerweile sind es zwei.

Der Abend war schön unter Menschen. Ich werde ihn vergessen haben. Hab ich gedacht, als ich ins Bett ging.

Beim Kaffeetrinken dämmert mir, dass ich Lucija in Wartenburg/Barcewo in Polen anrufen muss: sie wird heute 90 Jahre alt.

Mache ich noch, bevor ich mit dem Hund gehe, ist schon spät genug.

Beim ersten Wählen wird abgenommen und wieder aufgelegt. Nochmal. Jetzt ist Lucija da, mit vielen Stimmen dahinter. Ich gratuliere und frage, wie es ihr geht. Drei Wochen habe sie gelegen, aber heute hat man sie abgeholt und in die Kirche gebracht, wo sie, die gute Katholikin, die stolz darauf war, dem polnischen Papst Johannes Paul, in Rom die Hand gegeben zu haben, jahrzehntelang für Tücher und Blumen gesorgt hat. Da habe es eine sehr schöne Feier gegeben. Und wo die Zeit geblieben ist. Die 90 Jahre. Ja, die Zeit.

Ich sage, dass ich sie bald anrufen werde, wenn sie wieder alleine ist. Alles Gute!

Lucija habe ich kennengelernt, als ich zum ersten Mal nach Polen fuhr und nach Ostpreußen kam.

Mali lag hinter mir, in den ersten Tagen am Niger in Kaladanga habe ich Lehndorff gelesen, das OstpreußischeTagebuch. Das passte nicht zusammen. Dann noch einmal Timbuktu. Und als ich ging, wusste ich, dass es für lange, wenn nicht für immer sein würde.

Ostpreußen war für mich nie ein Ort gewesen, wohin ich hätte gehen können. Wollen. Das war auf einmal anders. Ich weiß nicht, wann ich mit dem Lesen angefangen habe, Lehndorff war vielleicht das fünfzigste Buch. Und ich war 66.

Im Juni 2010 fuhr ich los mit meinem Handwerkerauto, in dem ich schlafen und frühstücken kann.

Polen 2010Erste Reise nach Masuren16.6.2010Osterode/Ostroda – Wartenburg/Barcewo

Masuria. Noch 30 km bis Allenstein/Olsztyn.

© H. Tarnowski

© H. Tarnowski

Ich werde mir in Allenstein/Olsztyn oder Wartenburg/Barcewo ein Wörterbuch kaufen. Meine Aussprache macht jedes Wort, das ich mir mühsam beibringe, wieder kaputt. Wenn ich auf ein Wort zeigen kann, könnte es besser gehen, hin und auch her. Ich weiß ja noch nicht einmal, was Deutsch auf Polnisch heißt.

Warum habe ich daran nicht gedacht? Keine Spur einer Idee in meinem Kopf, dass ich etwas tun muss, weil meine Heimat nicht meine Sprache spricht.

Verzeihung, die ihr jetzt in diesem Land zu Hause seid, so meine ich es nicht.

Es ist nur, dass ich doch kein anderes habe, wo ich in diese Welt gekommen bin. Ich will es nicht haben, nur lieb haben möchte ich es.

Um zu dem Laden zu kommen, wo ich so ein Buch bekommen kann, hat mich die junge Polin begleitet, die hier für das kleine Fremdenbüro zuständig ist. Sie sieht wie eine Schülerin aus, beim Lächeln hat sie hübsche Grübchen in ihren dicken Backen. Schreibt schnell auf einen kleinen Zettel, dass sie bald wiederkommt, und heftet ihn an die Scheibe der Tür. Der Bookshop ist in derselben Straße, nur zehn Häuser weiter. Dort erklärt sie der Verkäuferin, was ich will, und wir finden ein Wörterbuch. Nimiecku heißt deutsch.

Dann frage ich meine Begleiterin nach der Post. Als sie es mir erklärt, bleibt eine alte Dame neben uns stehen und sagt: „dort wo das rote Auto abbiecht“ und geht weiter. Meine Polin verabschiedet sich mit dem Angebot ihrer Hilfe, wenn ich sie brauche.

Als ich schon über die Straße Richtung Post gegangen bin, dreht sich die Deutsche noch einmal um und ruft herüber: „Wolln Se noch was wissen?“ So schnell bin ich noch auf keinem Weg umgekehrt.

Wir sagen uns, wer wir sind. Sie kennt die Familie meines Vaters, auch den Friseur, der mein Großvater war. Sein Geschäft war da hinten links, das zweite oder dritte Haus vor der Bricke, sie zeigt zum Ende der Straße, wo ich zur Post gehen soll.

Sie ist in Ostpreußen geblieben, ja. Dann muss sie weiter, lässt sich nicht auf einen Kaffee einladen, klar, sie hat ein Ziel, aber wie lange ich bleibe, fragt sie, ob ich morgen zu ihr kommen wolle, „dann können wir uns besser erzählen.“ Sie wohnt nicht weit, „na jleich beim Jefängnis, da wo das jelbe Auto abbiecht.“

Also morgen um elf. Sie schreibt mir ihre Adresse in mein Buch. Lucija.

Muttersprache. Vaterstadt. Wo er den ganzen Sommer barfuß gelaufen ist. Was er hier gesehen hat, war der Boden seines Lebens. Heute läuft hier kein Kind ohne Schuhe.

Seine Welt war diese kleine Stadt mit viel Wasser und Grün und Bäumen so hoch. Überhaupt unglaublich, wie hoch Kiefern wachsen. Die Birken auch und die Buchen sowieso.

Jetzt kann ich verstehen, dass ihm da unten in Bayern die Felder und Wiesen zu klein, die Bäume zu kurz, die Wälder zu dünn waren. Wenn man mit diesen Maßen groß geworden ist –

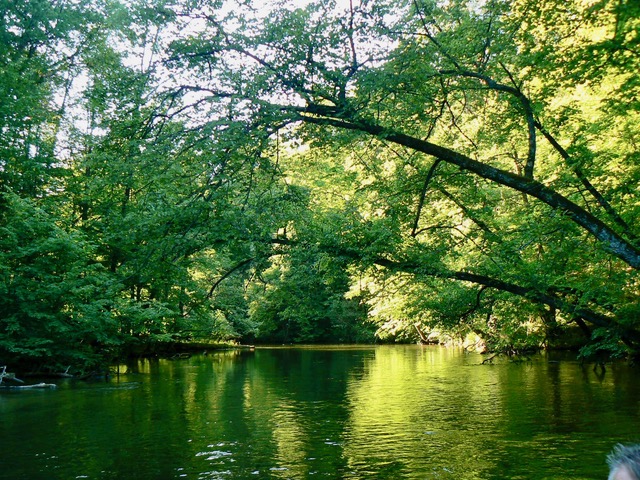

„Sooviel Natur“ sagte die Polin letztes Jahr in Berlin über die Krutinna. Und ich dachte: geht das? Ist Natur nicht immer Natur, nicht mehr und nicht weniger, wo keine Unnatur über sie gekommen ist?© H. TarnowskiDass ich jetzt hier bin, ist so tief richtig, dass es sich manchmal wie Glück anfühlt. Wenn ich da nicht ab und zu die ungeweinten Tränen spürte.

Und diese Kirche. So gewaltig steht sie da, wehrhaft geradezu. Nicht weit von Opis Geschäft. Da werden seine Kinder getauft worden und zur Kommunion gegangen sein. Gegen das, was später kam, hat alles nichts geholfen. Da wollte der Vater dann in die Mülltonne geworfen werden. Die Kirche steht immer noch. Mit ein paar Rissen zwischen den roten Ziegeln hat sie alles überstanden.© H. TarnowskiEin Panjepferd mit Wagen. Da saß er auf dem Kutschbock neben seinem Meister, bei dem er das Fleischerhandwerk gelernt hat, wenn sie zu den Bauern fuhren, um Vieh zu kaufen. Sieben Brüder hatte er. Reinhold, Alfons, Oskar, Otto, Hugo, Bruno, Paul. Zwei wurden Bäcker, einer Kaufmann, drei Friseure, einer Schlachter. Ein Paul starb als Kind. Und die Schwestern? Tante Gertrud war das älteste Kind, klar, dass sie zu Hause blieb mit den vielen Jungen. Tanta Aga, das jüngste, ist Verkäuferin geworden.

Diese seine Geschichte hat er so tief in seinem Herzen begraben, dass sie auch später nicht zur Sprache gekommen ist. Wenn ich hätte hören wollen. Gefragt hätte. Das wollte ich aber nicht. Damals.

Und jetzt sitze ich da und denke mir etwas zurecht. Ob ich damit eine Wirklichkeit treffe, weiß ich nicht. Überhaupt das Denken und die Wirklichkeit. Was macht es für einen Unterschied, ob sie vor mir ist, oder nur in meinem Kopf. Beim Hereinfahren nach Ostpreußen habe ich keinen Unterschied gespürt. Das kam erst später, als da diese schwarz-weißen Kühe standen.Immer wieder muss ich auf den Landstraßen zur Seite ausweichen. Kann ich mich doch nicht von den schnellen Polen durch die Alleen jagen lassen, wo man doch wie in einem Dom niederknien möchte.

18.6.2010zwischen Wartenburg/Barcewo und Sensburg/Mragowo

© H. TarnowskiIch kann mich nicht erinnern, wann ich mich je so tief in die Welt gefallen gefühlt hätte wie dann, wenn ich hier aufwache.

Von lautem Flügelschlagen geweckt. Ein Schwanenpaar hat mich aus dem Bett geholt. Da war plötzlich ein Platschen, ein anderer Laut als die Stimmen aus dem Wald. Zwei strahlend weiße Schwäne bearbeiten ihre Federn. Sie stehen ohne Kopf da, der ist verschwunden. Aber wenn ich ein Geräusch mache, strecken sie ihren Hals und drehen und wenden ihn für mein Bild.

Dzien dobry, sag ich. Nachdem sie mich gesehen haben, fahren sie unbeeindruckt mit ihrer emsigen Tätigkeit fort.

Und ich mache Kaffee. Konnte gestern schlecht einschlafen. „Die Gedanken, die Gedanken“.Lucija ist 83. Sie spricht viel und ich höre ihr so gerne zu. Diesem Tonfall, diesen Redewendungen. In jedem Satz ist irgendwo ein dings. Als Verb – dingsen, gedingst –, als Nomen sowieso: das Dings. Und auch – was ich noch gar nicht kenne – als Adjektiv: ganz schön dingslich. Wie viele Leerstellen kann Sprache haben und man versteht sie immer noch. Aus dem Zusammenhang, aus dem Gebrauch.

Dann haben wir das Dings jedingst und es war janz schön dingslich.

Nein – das hat Lucija nicht gesagt. Sie hat auf meine Fragen immer eine sehr genaue Antwort.

Sie bestätigt, was ich von meinem Vater weiß: kein Kind hatte im Sommer Schuhe. Das Barfußlaufen über Stoppelfelder brauchte eine besondere Technik: wenn man mit den Zehen die Stoppeln erst umlegte, bevor man auftrat, tat es nicht weh. Das hat mir mein Vater nicht erzählt.

Manchmal macht sie meinen Großvater zu meinem Vater, was sind schon vierzig Jahre.

dass früher soviel mehr Schnee war und Frost, dass man die Kuhscheiße nicht wegräumen konnte. Lucija kommt von einem Bauernhof. Da sah man nur den Kopf des Vaters, er war 1,80 groß, hin und hergehen hinter der Mauer von Schnee. Der Vater hat nicht fliehen wollen, wie andere Deutsche auch. „Dann nehmen uns die Russen die Pferde und wir bleiben irgendwo liegen. Dann ist es schon besser hier. Versteckt hat er sich dann auch nicht, als die Russen kamen – „ich bin doch zu alt“ hat er gesagt und wurde verschleppt und kam nie wieder. „Pech“ sagt Lucija. Am Kaukasus muss er an Typhus gestorben sein.

Lucija sagt nie „der Krieg“, sondern immer „die Front“.1950 hat Lucija, wie ihre Schwester auch, einen Polen geheiratet, der aus Galizien gekommen war und 1985 stirbt. Es war ein guter Mann, sagt sie. Die Entscheidung für Kinder hätte ihr der Mann allein überlassen. So wollte sie es nicht, und es gab keine Kinder.

Ein Bruder ist hier geblieben, er wollte es machen wie der Vater, die anderen Brüder sind in Deutschland. Ihr Mann hat im Gefängnis gearbeitet, war Direktor dort, wo Erich Koch, der ehemalige NS-Gauleiter von Ostpreußen von 1965 bis 1986 inhaftiert war. Es ist nur zwei Straßen weiter. Vor 25 Jahren ist er gestorben. Seitdem lebt Lucija allein.

Sie erzählt von Begegnungen mit Deutschen, denen sie hilft, wenn sie etwas suchen und kein Polnisch sprechen können. Es kommen immer wieder welche, so wie ich. Inzwischen haben die Polen keine Angst mehr vor ihnen, aber früher haben sie die Häuser verschlossen und sich versteckt, und Lucija musste erklären, dass diese Deutschen nichts wegnehmen wollten, nur etwas wiedersehen. „Aber das is nu nich mehr so.“ Sie gehört zur deutschen Minderheit, die es fast in jeder Stadt gibt, sich jeden Monat trifft und fast nur aus Frauen in Lucijas Alter besteht.

Wenn sie noch richtig gehen könnte, würde sie mich herumführen, aber heute hat sie starke Schmerzen, gestern war es besser, so ist es eben. Aber sonst geht es ihr gut.

Nach eineinhalb Stunden denke ich ans Gehen, Lucija wirkt erschöpft. Als ich sage: „Nun werde ich mal weiterziehen“ – schaut sie mich von oben bis unten an und sagt: “Nu wolln Se also wieder laufen?“ Wie mich diese Töne berühren!

Ich habe ihr ein Buch und Apfelgelee mitgebracht. Jetzt meint sie: „Und was kann ich Ihnen geben? Ich habe gute Eier, die bekomme ich immer vom Bauernhof. Seit ich nicht mehr backen kann wegen der Hände sind es zu viele.“ Auf der Kommode stehen Bilder – Maria, der Papst, ein Mann – und kleine Figuren, Lucija greift nach einer Keramikente und reicht sie mir, sagt Patratschka – so habe ich es verstanden. Dann meint sie, dass es vielleicht doch eher ein Huhn ist, wegen der Füße. Also Eier. Gut, die kann ich in meinem blechernen Kaffeebecher kochen. Als ich in die Küche komme, hat sie schon eine Packung mit zehn Eiern mit einem Gummi zugemacht, daneben steht eine Schüssel mit noch mal so vielen. Die würde sie mir auch noch mitgeben, wenn ich nicht abwehrte: „Danke, danke, die zehn reichen für die ganze Reise!“ Wir tauschen noch die Telefonnummern aus. Als ich die Tür hinter mir zugehen höre, kommt es mir so vor, als wäre ich zuhause gewesen.

Ich denke, ich werde Lucija anrufen. Um sie sprechen zu hören. Es soll ihr gut gehen. Lange.

Damit nicht bald wieder eine dieser wenigen Stimmen weniger ist auf der Welt.

So ein tiefes Wiedererkennen und soviel Nichtverstehen in diesem Land. Irgendwie schon schizo.Ich bin dann in Masuren herumgefahren, bis an die russische Grenze, und zurück, um die Ostsee zu sehen. Da lag Wartenburg wieder auf meinem Weg.

© H. Tarnowski25.6.2010Wartenburg/Barcewo 2

Warten in Wartenburg. Lucija ist nicht zuhause.

Ich gehe zur Post, kaufe Kirschen, esse im Auto zu Mittag, mache einen Mittagsschlaf neben einer Tonne auf dem Bürgersteig, da kann ja niemand vorbeigehen, denke ich. Von wegen! Zweimal! Müllmänner in orangefarbener Kluft holen die Tonne, schauen bei mir herein, bringen sie zurück und nicken mir zu.

Bei Lucija immer noch keine Antwort aufs Klingeln, auch telefonisch nicht. Aber ein gekipptes Fenster verspricht ihr Wiederkommen. So mache ich mal wieder einen Rundgang durch Vaters Wartenburg.Beim dritten Versuch ist Lucija da. Und „dann ham wer erzählt und jedingst -„

Ach Lucija, hören Sie bitte nicht auf zu erzählen -

Von deutschen Besuchern: „Dann sind wer jefahren mit Landkarte und Dings – „

Das „schöne Ostpreußen“: „Schön, nich schön – wir haben’s nich jemärkt, wir haben jerackert. Nach der Arbeit in den See und dann ins Bätt.“

„Freund, nich Freund „– „jut, nich jut“ – ja, so haben sie gesprochen, jetzt weiß ich es wieder -Und Erich Koch?

Er ist hier beerdigt, es soll nicht bekannt werden, wo – aber sie weiß es –, weil sie ihn sonst dingsen würden.

Deshalb hatte er auch immer nur allein Ausgang gehabt. Aber man wollte von ihm noch etwas herauskriegen, Bernsteinzimmer und so, und hat deshalb das Todesurteil nicht vollstreckt.

Aber dann ist er gestorben, ohne etwas gesagt zu haben.Nach der „Front“ ging es ihr sehr schlecht – die Russen?!?

„Na wer hat nuscht von de Russen abjekriecht ?!“

Sie stand schon an der Wand, um erschossen um werden, ein Gewehr auf sich gerichtet, als der Soldat weggerufen wurde, zur Eile angetrieben, weil man zu spät ist, weiter!

Nach dem Krieg dann Typhus, doppelseitige schwerste Angina, Malaria. - Malaria? – „na wegen de Leichen in de Seen“. Die Anfälle kamen jedes Jahr wieder, das viele Chinin hat dem Herzen geschadet. Sie ist herzkrank seit sie 19 Jahre alt war. „Der Arzt hat jesacht: So jung und so’n Herz!“

Bei der Mutter hatte sie keine Hilfe, die fragte nur: wann kannst du wieder arbeiten? An den Wänden hat sie sich entlang geschleppt, um nicht immer wieder so gefragt zu werden. Die viele Arbeit, der Vater, dessen liebstes Kind sie gewesen war, nicht mehr da, nur die hartherzige Mutter, die schickt sie zum Melken, auch wenn dabei das Blut ihrer aufgerissenen Hände in die Milch tropft. Die Wiese musste sie mähen, das Getreide binden, allein, weil Mutter und Schwester keine Lust hatten.

Aber am Ende, als man die Mutter aus dem Krankenhaus holte, wollte sie nicht zu der Schwester: „Ich will zu dir“ hat sie gesagt und sie: „Na, denn komm!“Ich bin bis zum Abend geblieben, viel länger, als ich gedacht hatte, und ich bin sicher, dass es nicht das letzte Mal war.

Polen 2011Winter in Masuren© H. Tarnowski10.2.2011Na wolltst Schnee, nu hast Schnee. Hat jestiemt.

So Lucija am Telefon gestern Abend.

Und: „Kannst bei mir wohnen.“

Juhuuu! Sofort habe ich einen Zug herausgesucht und die Karte nach Alleinstein und zurück gekauft. Am nächsten Tag bin ich unterwegs.© H. Tarnowski15.2.2011Wartenburg

In Allenstein/Olsztyn frage ich zwei Frauen an einer Bushaltestelle: Prozse – Barcewo?

Ich muss es mehrmals wiederholen, bis ich verstanden werde. Dann wird mir ein Ort gewiesen.

Auch der Busfahrer fragt nach.

Mir kam das Ankommen so vertraut vor – aber: warum versteht mich hier denn keiner?!

Die große Kirche heißt Annakirche und das Franziskanerkloster Sankt Andreas. Das weiß ich noch.Koddrich?!? – Wer’n wer noch schabbern!

Ich hab meinen Schal verbummelt.

Bei Lucija brauche ich zum ersten Mal das Wort für Gute Nacht. Sie sagt es mir vor: dobry noczi, oder: dobra nocz!

Stimmt: das habe ich noch nie gebraucht.

Ich habe Lucija Bücher über den Untergang der Bismarck mitgebracht. Sie hatte mich darum gebeten.

Nun erzählt sie mir noch einmal – warum hatte ich das vergessen – wie es war, als ihr ältester Bruder, der Anton, damals 19-jährig damit unterging.

Wie ihr Vater in der Nacht aufgestanden war, weil er von Blut geträumt hatte.

Anton hatte gerufen: Papa, Papa, viel Blut, soviel Blut!

Der Vater kam, nach der Mutter zu sehen, die am Tag zuvor ein Kind bekommen hatte: Ist alles in Ordnung?

Ja – warum?Ich war doch damals man so miserabel, so kleinchen, so feinchen.

Soll mir noch einmal einer sagen, dass diese Sprache nicht Streicheln wäre.

Aber auf dem Baum war ich immer zuerst.

Beim Pflaumenklauen ist der Nachbar jekommen, die Brieder sind wegjelaufen.

Wenn der das dem Vater erzählt, dann gibt’s Schmiere.Aufjedingst, abjedingst, raufjedingst, runterjedingst.

Berennen, bekucken, besehen, betun und bemachen

Der Kret!Wenn Geschäftsleute in die Stadt kamen und ein Zimmer suchten, fragten sie: Na Frauchen – Hotelchen? Es war eine Unterkunft gemeint.

17.2.2011Die Schule ist die Schule, die sie war. Also die von meinem Vater.

Wartenburg blieb ohne Bomben. Eine einzige, ganz kleine, hat eine Delle im Pflaster hinterlassen, die man noch sieht.

Wenn Häuser verbrannten, hatten sie die Russen angezündet, indem sie Papiere, die sie vernichten wollten, im Zimmer verbrannt haben. So ergriffen die Feuer Boden und Balken und das ganze Haus.

Lucija sprach auch russisch und hat gefragt, warum sie das machen. Na: die Polen sollten nichts abkriegen. Da wusste man schon, dass die Polen nach den Russen kommen würden. Mit Allenstein haben sie es genauso gemacht.18.2.2011Eine Frau hat Lucija besucht und ihr erzählt, dass die Handwerker, die beim Hausbau zu tun hatten, die ganzen Konservenvorräte aufgegessen haben. Man hatte es erst bemerkt, als sie fertig und schon weg waren. Sie schüttelt den Kopf: diese Polen. dass Polen klauen müssen, das weiß man, sagt sie. Aufpassen muss man immer, hat schon der Vater gesagt, die können nicht gehen, ohne was mitzunehmen.

Vor ein paar Jahren haben sie das warme Wasser aus der Heizung genommen.

War dein Mann auch so?

Lucija schüttelt den Kopf. „Meiner“ – sie sagt nie: mein Mann sondern nur „meiner“ – war nicht von hier, er war aus Galizien hierher versetzt worden.

Raderkuchen gab es, Schwarzsauer ist ausgefallen. Das Blut dafür stand schon im Kühlschrank.28.2.2011Ich bin wieder in Wartenburg. Drehe meine Runden über die Friedhöfe und über den kleinen zugefrorenen See neben dem Gefängnis. Da leben bestimmt 300 Enten. Die Luft ist voll von ihrem Geschnatter. Natürlich verstehe ich davon nichts.

Ich will mich jetzt nur noch von Lucija verabschieden. Wir werden wieder telefonieren.

Jetzt putze ich mir erst einmal die Zähne und gehe mit dem Hund, damit der Tag seine Ordnung bekommt. Die Ordnung muss erhalten werden, denn sonst geht sie verloren. (geklaut)

Ich bin mal wieder froh, dass ich hier einfach aus dem Garten treten und um die Felder gehen kann. Ich habe mir gerade die große Runde vorgenommen, als ich zwischen dem Weg und einem Acker gefrorene Pfützen sehe – die schönsten dieses Winters. Ich habe meine Camera nicht dabei – also zurück. Ich kürze ab, stakse wie ein Storch über die Äcker mit der unter Schnee und Frost zusammengefallenen Gründung, in der man leicht hängenbleiben und stolpern kann. Das macht den Weg lang. Wie also weiter ohne Sinn.

Auf einmal höre ich die Stimme meiner Mutter, laut und entrüstet: Das ist doch ohne Sinn und Verstand!

Warum ist mir das nicht schon früher eingefallen? So oft, wie ich es gehört und mich geärgert habe. Ich war gemeint. Ich bin gewissermaßen mit diesem Satz groß geworden. Da ist er wieder.

Für den zweiten Anlauf nehme ich das Rad. Es sieht nicht nach Schnee oder Regen oder Sonne aus, die das Eis zerstören könnten, aber es könnte jemand kommen, der es gerne krachen hört und drauf tritt. Oder ein Hund, der es mit festem Boden verwechselt. Es gibt schon solche Stellen. Aber auch jetzt ist niemand auf dem Weg, alles noch da – ich fotografiere gefrorene Pfützen und bin glücklich. Als über dem Hügel ein Pferd auftaucht mit einem großen Hund um die Beine, mache ich noch drei Bilder und Schluss. Es ist gut. Komm Yalla, wir fahren wieder heim.

11.2.2017

Blitzblanke weil funkelnagelneue Skistiefel stehen nun schon drei Tage im Flur. Ich soll mit ihnen herumgehen, um sie auszuprobieren. Bevor ich hier herumgehe, muss ich erst die vielen Büschel von Hundehaaren wegfegen, es ist unglaublich, wieviele Haare so ein Hund abwirft, wenn er glaubt, dass der Winter zu Ende geht.

Wenn ich aus dem Garten in den Wald hinaufgehe und mir vorstelle, das sollte verhindert werden, weil ich lebe, wo man nicht wohnen darf, denke ich: dann würde ich aufhören zu leben.

Das klingt wie eine Erpressung. Ist es nicht. Es ist eine Konsequenz.

Ein kreisrunder Mond steigt über dem Wald herauf. Es ist still. Kein Kauz ruft, kein Fuchs bellt. Nichts. Nur der Mond. So groß wie die Sonne. Er nimmt den gleichen Weg.

Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de