Thomas O. H. Kaiser: «Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit»

.

Gute Recherche – in schlechte Form gegossen

Bernd Giehl

.

Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.

Sagen wir es einmal so: Es hätte was werden können. Ein richtig gutes Buch hätte es werden können. Eines, das auch Interesse bei einem Leser weckt, der Klaus Mann nur als den berühmten Sohn eines noch berühmteren Vaters kennt. Vermutlich hätte der Autor dazu nur dem Vorbild von Marcel Reich-Ranicki folgen müssen, der einen Aufsatz über Klaus Mann mit folgenden Sätzen einleitet: «Er war homosexuell. Er war süchtig. Er war der Sohn von Thomas Mann. Also war er dreifach geschlagen.» So erweckt man Aufmerksamkeit und zwingt den Leser förmlich dazu weiterzulesen.

Dass Klaus Manns Leben es wert ist, nacherzählt zu werden, zeigt Autor Dr. Thomas O.H. Kaiser auf fast jeder Seite. Geboren als ältester Sohn des berühmten Schriftstellers Thomas Mann – nur seine Schwester Erika war ein Jahr älter – wächst Klaus Mann in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater darf nicht gestört werden – er ist schließlich ein wichtiger Mann, der ein «Werk» schafft –; die Mutter ist oft leidend und einmal für mehrere Monate in einem Lungensanatorium in der Schweiz.

Originär, schwul, genial: Klaus Mann (1906-1949)

Und so wachsen Klaus Mann und seine fünf Geschwister in der Obhut von allerlei Dienstmädchen auf. Seine Distanz zum Vater ist entsprechend groß; wo Thomas Mann durch und durch bürgerlich ist, gibt Klaus Mann den Bohemien. Wo der Vater versucht, seine Homosexualität zu verbergen, lebt der Sohn sie offen aus. Er wird Schriftsteller wie sein Vater und tritt so in offene Konkurrenz zu einem, der sich selbst in der Nachfolge Goethes sieht und schon mit 54 Jahren den Nobelpreis bekommt. Er will alles vom Leben und legt sich dabei – anders als der Vater – keine Zügel an. In vielem, auch in seiner Drogensucht ist er maßlos. Grenzen existieren nicht für ihn. Das hat er spätestens in dem halben Jahr an der Odenwaldschule ausgetestet, wo er – vom Unterricht freigestellt – tun und lassen konnte, was er wollte (1922/23). Und dann kommen, als Klaus Mann gerade mal 27 Jahre alt ist, die Nazis an die Macht und die haben für einen bekennenden Schwulen und eher links orientierten Schriftsteller, der in seinen Werken tabuisierte Themen wie Homosexualität und Inzest behandelte, natürlich keine besonderen Sympathien, so dass Klaus Mann, ebenso wie sein Vater Thomas und sein Onkel Heinrich Mann – auch dieser ein berühmter Schriftsteller – im Frühjahr 1933 ins Exil geht.

Es ist ein spannendes Leben, das Kaiser sich zum Thema genommen hat. Wie schon gesagt: Es hätte etwas werden können. Nur hätte Thomas Kaiser in dem Fall seinem Hang zur Ausschweifung Zügel anlegen müssen. Natürlich kann man im Vorwort das Interesse an seinem Forschungsgegenstand begründen, nur sollte man dann nicht bei der Suche nach den verschwiegenen Außenstellen der Konzentrationslager in Südniedersachsen, der Heimat des Autors beginnen. Von dort ist es ein weiter Weg bis zum Schriftsteller Klaus Mann. Womöglich wäre das ja nicht der Erwähnung wert, wenn es nicht symptomatisch wäre für dieses Buch. Der Autor findet kein tragendes Prinzip, um seinen Stoff zu gliedern. 800 Fußnoten auf 380 Seiten Text – das ist zumindest ein Indiz, dass hier etwas nicht in Ordnung sein kann. Und wenn man dann noch sieht, dass die Fußnoten um ein Mehrfaches länger sind als der Text, sollte man sich vielleicht doch einmal überlegen, ob hier das Verhältnis noch stimmt.

Es ist schade um den Stoff, den sich Klaus-Mann-Biograph Thomas O.H. Kaiser vorgenommen hat. Denn Autor Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält.

Diese Fußnoten haben etwas Eigenartiges. Manchmal sind es Nebengedanken, die dem Autor ebenfalls noch wichtig sind (wie das auch sonst bei Fußnoten oft der Fall ist), oft jedoch fächern sie einen Gedanken des Haupttextes noch einmal auf. Man fragt sich dann, warum der Autor ihren Inhalt nicht einfach in den Haupttext übernommen hat. Manches hätte er sich auch einfach sparen können, so z.B. die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Nazis, die er erwähnt, die aber keine besondere Rolle im Leben von Klaus Mann spielen, anderes dagegen ist für das Verständnis der Hauptpersonen wichtig. Und so macht er es dem Leser schwer, der keine allzu große Lust hat, einen halben Satz des Haupttextes zu lesen, dann zur Fußnote zu springen, dann wieder einen Halbsatz zu lesen, ehe er sich mit der nächsten Fußnote auseinandersetzen muss. Auf diese Weise vergrault man auch gutwillige Leser.

Es ist schade um diesen Stoff. Thomas O. H. Kaiser hat offensichtlich genau recherchiert und viel Mühe aufgewandt, um den Spuren seines Helden quer durch Europa zu folgen. Es steckt eine Menge Arbeit in diesem Buch. Leider hat der Autor aber nicht die Form gefunden, das Leben von Klaus Mann so zu präsentieren, dass man bis zum Ende durchhält. ■

Thomas O. H. Kaiser: Klaus Mann – Ein Schriftsteller in den Fluten der Zeit, 500 Seiten, Books on Demand, ISBN 978-3738611410

.

.

Weitere Literatur-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

Frank Schuster: «Das Haus hinter dem Spiegel» (Roman)

.

Ein Schach-Roman für Carroll-Liebhaber

Sabine & Mario Ziegler

.

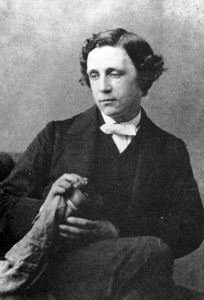

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Zu den großen Klassikern der Weltliteratur gehören zweifellos die beiden Romane «Alice im Wunderland» («Alice’s Adventures in Wonderland») und «Alice hinter den Spiegeln» («Through the Looking-Glass, and What Alice Found There»), verfasst in den Jahren 1865 und 1871 vom britischen Schriftsteller Lewis Carroll (eigentlich Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898). Wie kaum ein anderes Kinderbuch fanden Alice und ihre zahlreichen skurrilen Verbündeten und Widersacher Eingang in Literatur, Musik und Film. In die lange Reihe von Rezeptionen des Alice-Themas reiht sich auch Frank Schuster mit seinem Roman «Das Haus hinter dem Spiegel». Es handelt sich um die zweite Monographie Schusters nach dem Roman «If 6 Was 9» (Oldenburg 2003)

Der Klappentext verspricht einen «fantastischen Roman für Jung und Alt», und die ersten Kapitel lassen an ein Jugendbuch denken: Kurze, überschaubare Kapitel, die Handlung entführt den Leser in die Welt der beiden zehnjährigen Schwestern Lorina und Eliza. Zum Leitmotiv der Geschichte wird eine Schachfigur aus dem Spiel des Vaters. Diese Figur, eine schwarze Dame, wird von einer Elster entwendet. Was zunächst lediglich wie ein kleines Missgeschick anmutet, wegen dem der Vater seine angefangene Fernschachpartie mit einem Freund nicht wird fortsetzen können, entpuppt sich bald als viel größeres Problem: Es existiert eine parallele Welt «hinter dem Spiegel», in der Elizas «Zwilling» Alice mit ihrer Familie lebt. Aus einem nicht näher bezeichneten Grund vertauschen Alice und Eliza ihre Plätze in der jeweils anderen Welt. Als Medium dieser Verwandlung dient ein großer Spiegel, den die Familie vor Jahren in England erstanden hatte, und der aus dem Viktorianischen Zeitalter stammt – just aus der Zeit, in der Carroll den Roman von «Alice hinter den Spiegeln» verfasste. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt der Leser nach und nach immer mehr Details der unglaublichen Verwandlung von Eliza zu Alice. Für die Rückverwandlung am Ende ist – ähnlich wie bei Carroll – das Schachspiel von großer Bedeutung, das aber erst wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt werden muss. Hier kommen der im gleichen Haus wie die Kinder wohnende Erfinder Herr Ritter, der Lehrer Herr Hundsen und der Psychologe Herr König ins Spiel. Nach vielen Schwierigkeiten gelingt es, eine Ersatzfigur für die schwarze Dame herzustellen, schließlich taucht auch das Original wieder auf, und zum guten Schluss kann die Rückverwandlung durchgeführt werden.

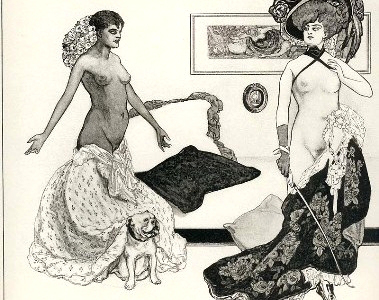

Lewis Carroll (Fotografie von 1863)

Zu diesem Zeitpunkt hat der Roman jedoch schon lange den Charakter eines Kinderbuchs verloren. Nicht nur werden die Kapitel zunehmend länger, auch die Wortwahl verändert sich. Wird zu Beginn auf Augenhöhe der Kinder berichtet, was etwa im Belauschen der Eltern (Kapitel 4) zum Ausdruck kommt, treten im Laufe der Erzählung zunehmend Wortspiele auf, die an die literarische Gattung des Nonsens erinnern, für den Carroll berühmt war. Das zentrale Kapitel ist das achte, in dem Eliza zur Verblüffung ihrer Mitschüler in Spiegelschrift folgendes Gedicht schreibt:

Verdaustig war’s, und glasse Wieben

rotterten gorkicht im Gemank.

Gar elump war der Pluckerwank,

und die gabben Schweisel frieben.

Es handelt sich hierbei um die erste Strophe des Gedichts «Der Zipferlake» («Jabberwocky») aus der Feder von Lewis Carroll, wie dem Vertretungslehrer Hundsen sofort klar ist. Frank Schuberts «Das Haus hinter den Spiegeln» ist voll von solchen Anspielungen: Der Goggelmoggel (im Original Humpty Dumpty) wird ebenso bemüht wie der Hutmacher aus Alice im Wunderland (in Gestalt der Deutschlehrerin «Frau Hutmacher» oder der weiße Ritter (in Gestalt des rettend eingreifenden Erfinders Herr Ritter). Neben solchen textimmanenten Andeutungen wird auf die historische Figur Carroll selbst verwiesen: Nicht zufällig ist «Karl-Ludwig Hundsen» die exakte Übersetzung seines bürgerlichen Namens Charles Lutwidge Dodgson (dieser Bezug wird auf S. 70 ausdrücklich hergestellt). Die Hinweise erschließen sich natürlich nur demjenigen, der Carrolls Biographie und seine Werke kennt. Für alle anderen bleibt vieles unverständlich und sogar verwirrend, etwa wenn in Kapitel 15 seitenlang Nonsenspoesie zitiert wird, die die Geschichte nicht voranbringt. Skurril wirkt, wenn Eliza als Gutenachtgeschichte eine weitere Nonsensballade aus der Feder von Carroll, «Die Jagd auf den Snark», vorgelesen wird.

Bisweilen verschwimmen die Ebenen: Eliza, das Ebenbild der Carroll’schen Alice, liest selbst Carrolls Roman (S. 79) – im Grunde also ihre eigene Geschichte.

Wie in der literarischen Vorlage so begegnen auch in Schusters Roman zahlreiche Schachbezüge, besonders in den letzten Kapiteln. Hierbei greift der Autor eine Stellung auf, die Carroll selbst zur Grundlage der Handlung in «Alice hinter den Spiegeln» machte. Folgendes Diagramm findet sich in der Ausgabe von «Through the Looking-Glass» aus dem Jahre 1871:

Dem Leser des Romans leuchten die Bezüge zu den Abenteuern der Alice sofort ein, wozu auch die Farbe «Rot» (statt «Schwarz») für den Nachziehenden passt; hier wird das Motiv der «roten Königin» wiederaufgegriffen, das sich bereits in «Alice im Wunderland» findet. Verwirrend ist allerdings – gerade für schachspielende Leser – dass diese Position aus der Fernpartie des Vaters stammen soll. Dies wird bereits auf S. 7 verdeutlicht, wo ausdrücklich zwei Elemente der Stellung genannt sind: «So konnte Papa einfach eine E-Mail an den Freund schicken, in der er zum Beispiel schrieb: ‚Weißer Bauer auf d2.‘ Und sein Freund mailte dann zurück: ‚Schwarze Königin von e2 auf h5.‘» Carroll selbst allerdings folgt bei den oben angegebenen Zügen bis zum Matt zwar den Schachregeln, nicht aber der Regel, beide Spieler abwesend ziehen zu lassen. Vielmehr stehen die Figuren auf dem Brett für die handelnden Personen in Carrolls Roman.

So würde der vollständige Ablauf bis zum Matt nach Carroll in heutiger Notation lauten:

1…Dh5 2.d4 und Dc4 3.Dc5 4.d5 und Df8 5.d6 und Dc8 6.d7 Se7+ 7.Sxe7 und Sf5 8.d8/D De8+ 10.Da6 (dieser Zug ist – schachlich betrachtet – illegal, da der weiße König im Schach der schwarzen Dame steht) 11.Dxe8#

Bei Schuster wird die Zugfolge nicht komplett wiedergegeben, aber durch die vorhandenen Anspielungen wird dem Carroll-kundigen Leser klar, dass für die Rückverwandlung von Alice in Eliza eben jene «Schachpartie» zu Ende gespielt werden muss.

Frank Schusters Schach-Roman «Das Haus hinter dem Spiegel» ist nicht ein eigentliches Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Für Lewis Carroll-Fans öffnet der Schusters Roman aber eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs.

Für wen ist also «Das Haus hinter dem Spiegel» geschrieben? Offensichtlich handelt es sich nicht um ein Kinderbuch, auch wenn die Hauptpersonen Kinder sind und die märchenhaften Motive geeignet wären, junge Leser anzusprechen. Liest man das Buch als mit dem Schach Vertrauter, ohne die Schachmotive aus Carrolls Werken zu kennen, ist man schnell ob der vermeintlichen «Fehler» verwirrt. Es bleiben die Fans und Liebhaber der literarischen Vorlagen von Lewis Carroll. Für solche Liebhaber öffnet «Das Haus hinter den Spiegeln» eine wahre Schatzkiste an Bezügen und bietet eine moderne Neuinterpretation des vertrauten Stoffs. ■

Frank Schuster: Das Haus hinter dem Spiegel, Roman, MainBook Verlag, 180 Seiten, ISBN 978-3944124728

.

.

.

__________________________________

Sabine Ziegler-Staub

Geb. 1982 im Saarland, Lehramtsstudium, Mitarbeit an einem Forschungsprojekt im Bereich Fachdidaktik der Mathematik, seit mehreren Jahren im Schuldienst und aktive Schachspielerin sowie Trainerin einer Schach-AG

Mario Ziegler

Geb. 1974 in Neunkirchen/Saarland, Studium der Geschichte und Klassischen Philologie, 2002 Promotion in Alter Geschichte, seither als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitären Lehrbetrieb tätig. Langjähriger Schachtrainer sowie Autor und Herausgeber verschiedener Bücher zum Thema Schach

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Szilárd Rubin: «Der Eisengel» (Roman)

.

Die Vampirin von Törökszentmiklós

Günter Nawe

.

Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.

Was sich im ersten Augenblick wie ein veritabler Kriminalroman liest, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Art literarischen Experiments, als ein Dokumentarroman. Unternommen hat diesen Versuch, der an dieser Stelle schon als gelungen zu bezeichnen ist, der ungarische Schriftsteller Szilárd Rubin (1927-2010). Dass er hierzulande relativ unbekannt ist– es gibt drei Werke in deutscher Übersetzung –, erweist sich zwar als ein Manko. Umso mehr freut sich der Leser jetzt über eine Neu- bzw. Wiederentdeckung. Denn Rubin ist ein hochinteressanter Autor, dessen Erzählen von großer Faszination ist, die sich nicht nur aus der Geschichte selbst ergibt, sondern auch aus der atmosphärischen Dichte dieser Prosa und eben dem schon genannten dokumentarischen Charakter der Romankonstruktion.

Wovon ist die Rede? Vom Roman «Eisengel». In Törökszentmiklós, einem ungarischen Provinznest, sorgt ein fünffacher Mord an jungen Mädchen für großes Aufsehen. Eine mehr als merkwürdige Geschichte – geschehen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Zeiten des ungarischen Poststalinismus.

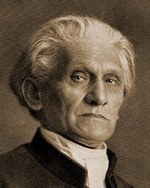

Lange, so weiß es das ausführliche Nachwort zu diesem Roman, hat sich Szilárd Rubin mit diesem authentischen Fall befasst, der weit über das kriminelle Geschehen hinaus auch eine politische Dimension hat. Aufmerksam geworden ist Rubin auf den «Fall» durch die Fotografie einer jungen Frau, die einige Jahre zuvor hingerichtet worden ist. Piroska Janscó ist / war eine anmutige, schöne junge Frau und war doch die «Vampirin von Törökszentmiklós». Ihr wird dieses grausige Verbrechen zugeschrieben.

Unser Autor, als Schriftsteller und Journalist auftretend, will jedoch mehr wissen, als die Aktenlage ausweist, will die Hintergründe einer Mordserie, die zwischen Oktober 1953 und August 1954 geschah, kennenlernen. Bizarre Morde, ein unvorstellbares Verbrechen, das seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat – In Törökszentmiklós und darüber hinaus. Verdächtigt der Morde wurden erst einmal sowjetischen Soldaten, die in Ortsnähe in Garnison lagen. Auch tauchten plötzlich die uralten Verdächtigungen auf von Ritualmorden, begangen von – natürlich – den Juden auf. Oder waren es Fremde? Es kam sogar zu Massendemonstrationen gegen die vermeintlichen Täter. Wir kennen ganz aktuell die Mechanismen von Verdrängung, Verdächtigungen und Verleumdungen. Bis endlich klar wurde: Gemordet «aus niederträchtigen Gründen», hat Piroska. Und so wurde sie für fünffachen Mord und einmaligem Mordversuch zum Tode verurteilt und hingerichtet.

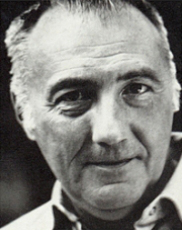

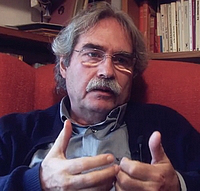

Rubin Szilárd (1927-2010)

So beginnt der Schriftsteller zu recherchieren. Er sucht die Tatorte auf, spricht mit den Familien, mit der Mutter der Mörderin, den Eltern der ermordeten Kinder und mit der Leiterin des Gefängnisses, in dem Piroska die letzten Stunden ihres Lebens verbracht hat. Nicht alle waren sehr auskunftsfreudig. Schon gar nicht die Polizei, die damals recht schlampig ermittelt hat, und sich immer noch nicht sehr auskunftsfreudig zeigt; genauso wenig wie die unantastbaren Russen.

Vieles in der Schilderung der «Zeugen» ist widersprüchlich. Der ermittelnde Schriftsteller entdeckt das Böse, das Grausige und Obsessive – gerade auch in der Bevölkerung. Ja, Piroska Janscó war eine Prostituierte, die bei den sowjetischen Soldaten ein- und ausging, sie kannte ebenso wie die Menschen um sie herum keine Moral. Wirklich nicht? Von der «Metaphysik der Sünde» spricht József Keresztesi und Freund des Autors in seinem klugen Nachwort. Und Szilard Rubin: « Und ich möchte nicht die existenzialistische These über die Unergründbarkeit der Welt darstellen, keine kafkaeske Parabel verfassen, sondern einen dem sozialistischen Geist verbundene, künstlerisch gut gelösten und authentischen Tatsachenroman schreiben.» Das ist Rubin unzweifelhaft gelungen, auch wenn manche Szene sich sehr kafkaesk liest und die «Unergründbarkeit der Welt» zweifelsfrei zu erahnen ist.

Der Roman «Der Eisengel» des ungarischen Autors Szilárd Rubin ist eine wunderbare und spannende Neuentdeckung. Die Geschichte der fünffachen Mörderin von Törökszentmiklós ist ein Krimi und doch mehr als das: eine faszinierende kleine literarische Sensation. Absolut lesenswert!”

Zurück zum «Fall» und zu Piroska, diesem «Eisengel», «kalt bis ans Herz hinan», liebende Mutter und gnadenlosen Mörderin, zu dieser Protagonistin eines außergewöhnlichen Romans. Mörderin und Heilige, der Engel und das Biest? Charakteristika, die stimmen und doch nicht stimmen. Folgen wir also dem Autor, der von seiner Heldin sagt: «Ich betrachte die Fotografie des Mädchens, unruhig und ratlos. Darüber stand: Die Täterin. Und unter dem Bild der Name Piroska Janscó. Dieses Bild vor mir erweckte zugleich Mitleid, Lust und Angst. In der Tiefe des trotzigen Blicks glühten die Falschheit und der Hochmut der Verführerin, in den katzenartigen Umrissen des Gesichts etwas, das sie auf rätselhafte und unheilverkündende Weise begehrenswert mache, und das konnte selbst durch die in ihren Zügen liegende Furcht eines in die Ecke gedrängten Raubtiers nicht gebannt werden.»

Gerade das also macht diesen Roman, bei dem so vieles im Ungefähren bleibt, trotz aller Brüche und Unschärfen, so einzigartig und lesenswert.

Der Leser, der einen Krimi erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Der Leser, der sich auf das Abenteuer dieses Buches einlässt, hält einen brillanten, einen faszinierenden Roman in Händen, eine kleine literarische Sensation. ■

Szilárd Rubin: Der Eisengel, Roman, aus dem Ungarischen von Timea Tankó, Rowohlt Verlag, ISBN 978 3 87134 789 4

.

.

.

.

Michel Bergmann: «Alles was war» (Erzählung)

.

«Ins Leben. Unbeschwert»

Günter Nawe

.

«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.

«Jedes jüdische Kind im Deutschland der Fünfziger Jahre wächst am Rande eines Massengrabs auf.» – Es lebt mit all den Opfern von Auschwitz, Majdanek und den vielen anderen Vernichtungslagern der Nazis: den nicht mehr existierenden Großeltern, Onkeln und Tanten. Es wächst auf mit den Tränen, die um die vielen, vielen Verwandten immer und immer wieder vergossen werden.

Von einem solchen Kind schreibt Michel Bergmann in seiner berührenden Erzählung «Alles was war». Es ist ein kleines großes Buch des Erinnerns – voller Trauer und voller Witz, melancholisch und heiter. Und er schreibt sicher von eigenem Erleben, denn dieser Michel Bergmann wurde 1945 als Kind jüdischer Eltern in einem Internierungslager geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Paris und Frankfurt/Main. Es waren seine Jahre als jüdisches Kind, als jüdischer Junge, die er in den 50er Jahren im Nachkriegsdeutschland verbrachte. In einem Land, das einerseits vom schrecklichen Geschehen während der Naziherrschaft und des Krieges traumatisiert war; andererseits aber auch noch längst nicht «entnazifiziert» war.

Bergmann ist bereits durch drei wunderbare Bücher literarisch auffällig geworden. Und das im besten Sinne. Mit seinen Romanen «Die Teilacher», «Machloikes» und «Herr Klee und Herr Feld» hat er von den Erlebnissen der Juden erzählt, die sich wieder in Frankfurt niedergelassen habe. Sie alle tragen schwer an dem Schicksal, das ihnen die Geschichte, das ihnen die Deutschen angetan haben.

Und nun also die Erzählung eines alten Mannes, der auf seine Kindheit zurückblickt. Er erinnert sich an die Schulzeit, daran, das er, den Ranzen auf dem Rücken, losrennt: «Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist!» Arzt soll er werden, stellt sich jedenfalls die Mutter vor, die mühsam wieder ein annähernd normales Leben zurückgefunden hat als Geschäftsfrau.

Dass das nicht einfach würde – alle wussten es, die den Weg des Jungen begleiteten. Erst aber einmal wird «gelebt». So stromert das Kind durch die Trümmergrundstücke. Er hat Freunde und später Freundinnen. Oft allerdings nur solange, bis herauskommt, dass er Jude ist. Freunde und Freude hat er in und mit der Familie, der Mischpacha, mit Freunden, den Chaverim. Er feiert unter etwas Weihnukka – eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Er gerät in den einen und anderen Schlamassel. Voller Witz auch die Schilderung der Bar Mizwa, die der Junge trotz erster religiöser Zweifel über sich ergehen lassen muss.

In dreizehn wundervoll erzählten Kapiteln, teilweise im leicht jiddisch eingefärbten Deutsch, schreibt der alte Mann, hinter dem wir getrost Bergmann vermuten dürfen, sein kleine, seine exemplarische Geschichte, die für den Leser auch eine Art Geschichtsunterricht wird. Nicht dröge und keinesfalls belehrend, aber einfühlsam und bei aller Schwere leicht und mit Witz und einem gehörigen Schuss Melancholie. Und immer gegenwärtig in diesem jungen Leben sind die, die nicht mehr sind. Schließlich ist er «am Rande eines Massengrabs» aufgewachsen.

Der Junge wird älter. Er verliebt sich, wird betrogen, schafft gerade mal so das Abitur, genießt seine Freiheit und verachtet alles Angepasstheit und – auch sie gibt es wieder – die saturierte Bürgerlichkeit. Was aber steht hinter all dem? Kasches, Fragen, werden gestellt – und bleiben oft unbeantwortet. Die jüdisch-deutsche Problematik, die Geschichte der Juden in Deutschland sollte für den Ich-Erzähler später einmal von existenzieller Bedeutung werden.

Erst einmal aber wird er Volontär bei den «Frankfurter Rundschau». Auch kein Traumjob, aber… Hier lernt er den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer kennen. Dessen unermüdliches Engagement um den und im Auschwitz-Prozess ist beispielhaft gewesen. Mit großer Leidenschaft und großer Anteilnahme wird der junge Journalist.

Ein alter Mann erinnert sich. Auch daran, dass im Laufe der Jahre die Verbindung zur Mutter abgebrochen ist. Er erinnert sich an die Menschen, denen er in den Jahren seines Lebens begegnet ist. So trifft er bei der Beerdigung der Mutter einen alten Freund Marian wieder – und es war «wie am ersten Tag». Ihm wird er dieses kleine wundervolle Buch, diese auf ihrer Weise einzigartige Biografie widmen.

Die Geschichte einer jüdischen Kindheit im Deutschland der Nachkriegszeit – Michel Bergmann hat sie aufgeschrieben. Auch sie ein Kapitel deutscher Geschichte – wunderbar erzählt, heiter und witzig und voller Melancholie und Nachdenklichkeit. Ein kleines großes Buch, das traurig und zugleich glücklich macht.

Im letzte Kapitel, das bezeichnenderweise die Überschrift «Chaim – Leben» trägt, zitiert Michel Bergmann Søren Kierkegaard: «Das Leben kann nur nach rückwärts schauend verstanden, aber nur nach vorwärts schauend gelebt werden». In diesem Sinne hat Michel Bergmann dieses Buch geschrieben – und uns, seine Leser, auf wunderbare Weise beschenkt. ■

Michel Bergmann: Alles was war, Erzählung, Arche Verlag, ISBN 978-3-7160-2716-5

.

.

.

.

Klaus Merz: «Unerwarteter Verlauf» (Gedichte)

.

Lyrik vom Feinsten

Susanne Rasser

.

In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.

In wenigen Worten alles sagen, aufs Wesentliche konzentriert. Fokussiert. Unaufgeregt. Nah bei sich. Nah an den Menschen. Doch dabei immer auf jenen Abstand bedacht, der Freiraum bietet, der ein Miteinander erst möglich macht.

Dem Schweizer Autor Klaus Merz gelingt genau das. Seit vielen Jahren schon. Und er stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.

Der aus dem schweizerische Aarau stammende und in Unterkulm lebende Lyriker und Prosaschriftsteller gehört zu den Längst-Etablierten, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Basler Lyrikpreis und den Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012). Zudem ehrt der Innsbrucker Haymon Verlag seinen Hausautor mit einer Werkausgabe, die seit 2011 im Halbjahresrhythmus erscheint und insgesamt sieben Bände umfassen soll.

Der Schweizer Autor Klaus Merz stellt es mit seinem Lyrikband «Unerwarteter Verlauf» erneut unter Beweis, dass er ein Meister der punktgenauen Schnörkellosigkeit ist.

Klaus Merz gehört zu den bedächtigen, sehr gesetzten Autoren. Das Laute, Aufgebauschte ist seine Sache nicht. Und weil das Sich-Vergewissern etwas mit Gewissen zu tun hat, schaut er sehr genau hin, sortiert mit Bedacht und setzt auf ein menschliches Maß.

Merz gewährt uns mit seiner Lyrik Einblick in eine Welt, die frei ist von Trubel, Kraftmeierei und Trendgeschrei:

Wir drücken die Stirn / ans Fensterglas und / spenden leise Applaus. ■

Klaus Merz: Unerwarteter Verlauf – Gedichte, mit Vignetten von Heinz Egger, 80 Seiten, Haymon Verlag, ISBN 978-3-7099-7093-5

.

____________________________

Geb. 1965, lebt als Autorin von Lyrik, Erzählungen und Drehbüchern in Rauris/A

.

.

.

.

.

.

.

.

Eleni Torossi: «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» (Roman)

.

Sehnsucht nach griechischer Hühnersuppe

Günter Nawe

.

Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.

Eleni Torossi ist sicher eine sehr verdienstvolle und interessante Autorin. Die deutsch-griechische Schriftstellerin, in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie schreibt in zwei Sprachen, hat mehrere Geschichten und Hörspiele geschrieben und zahlreiche Bücher – u. a. «Warum Iphigenia mir einen Korb schenkte» – veröffentlicht.

Soviel zur Person, weil Eleni Torossi – wie man zu Recht vermuten darf – mit ihrem neuen Buch «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» einen autobiografischen Roman geschrieben hat. Damit erhält die Geschichte, die sie erzählt, ein hohes Maß an Authentizität. Denn sie ist die Tochter, die in Athen in Zeiten der Militärdiktatur aufwächst; deren Mutter, eine Hutmacherin, taub ist. Wie es sich lebt in diesen unruhigen Zeiten und warum beide Athen und eine Reise ins Ungewisse – nach Deutschland – antreten. Und wie es sich in Deutschland leben lässt.

Im Vordergrund ihrer Geschichte steht die Beziehung zwischen der tauben Mutter und der Tochter. Eine Beziehung, die sozusagen «wortlos» ist. Denn Eleni verständigt sich mit ihrer eleganten Mutter durch Gesten und Zeichen und mit Augen und Händen. Ein schwieriges Verfahren, das viel Geduld von beiden Seiten und große Vertrautheit miteinander erfordert. Und das dennoch weitestgehend gelingt. Auch wenn es Schwierigkeiten, immer wieder Verständigungsprobleme, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden gilt – die Liebe zueinander widersteht allem. Es ist ein symbiotisch anmutendes Verhältnis, das Mutter und Tochter miteinander verbindet.

Der Roman «Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt» von Eleni Torossi erzählt über die außergewöhnliche Beziehung eines Kindes und einer jungen Frau zu ihrer tauben Mutter. Und erzählt von einer Reise ins Ungewisse in den 60iger Jahren – von Athen nach München. Doch er zeigt dem Leser – das Buch hat doch einige Schwächen – kaum überzeugend, «wie die Welt klingt». Tiefenschärfe und Nachhaltigkeit gehören nicht zu den Stärken dieses Romans.

Eleni Torossi erzählt diese Geschichte mit sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr einem sehr persönlichen und psychologischen Feingefühl. Das allerdings ist nur die eine Erzählebene des Romans. Die andere behandelt das «historische» Geschehen. Spielt sich doch die Lebensgeschichte dieser beiden Frauen im Kontext der Zeit ab. Eleni erlebt den Widerstand gegen die politischen Verhältnisse in Athen, ist teilweise auch in diesen Widerstand eingebunden. Die Folge: Die als Hutmacherin erfolgreiche Mutter und ihre Tochter machen sich irgendwann auf die Reise ins Ungewisse – nach Deutschland, nach München.

Hier gibt es andere, gänzlich neue Probleme: Sprachkenntnisse, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Die Mutter arbeitet als Küchenhilfe, die Tochter beginnt ein Studium. Herausforderungen, mit denen in den 60-iger Jahre alle Gastarbeiter und Migranten zu tun hatten. Caruso, Freund des Hauses, hilft, wo er nur kann. Parallel dazu engagiert sich Eleni in einer linken Exilantengruppe, die sich dem Kampf gegen die griechische Diktatur verschrieben hat. Was die Integration in Deutschland nicht leichter macht. Beide, Mutter und Tochter, erfahren auf höchst unterschiedliche Weise, «wie die Welt klingt». Und das sind nicht immer harmonische Klänge.

Trotzdem führen Mutter und Tochter kein schlechtes Leben. Es öffnen sich neue Türen in dieses neue Leben, und bald sind sie – die Geschichte zieht sich bis in die 90-ger Jahre – wie man so sagt: integriert. Was aber bleibt, ist die Zerrissenheit zwischen alter und neuer Heimat, die stille Sehnsucht nach dem Zurück, die «Sehnsucht nach der griechischen Hühnersuppe».

Das ist alles sehr schön und interessant und von Eleni Torossi gut erzählt. Dennoch bleiben ihre Figuren seltsam blass. Vor allem die Tochter. So erfahren wir zwar von ihrer Mitgliedschaft in linken Gruppierungen sowohl in Athen als auch in München. Wenig aber von ihren eigentlichen Überzeugungen, von ihrer inneren Verfassung. Die politischen und sozialen Gegebenheiten für die Gastarbeiter in Deutschland werden recht einseitig-kritisch beleuchtet. Es fehlt die Tiefenschärfe. Und so überzeugt dieser Roman insgesamt nur bedingt, er lässt beim Leser Fragen offen und lässt Nachhaltigkeit vermissen. ■

Eleni Torossi: Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, Verlag Langen Müller, ISBN 978-3-7844-3356-1

.

.

.

.

.

Jörg Schuster: «Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900»

.

Der Brief als artifizieller Schutzraum und schriftliche Selbststimulation

Dr. Karin Afshar

.

1. Vorwort zu einer Besprechung

1. Vorwort zu einer Besprechung

Vor mir liegt eine Habilitationsschrift, ein Buch von 396 Seiten, ohne Literarturverzeichnis. «Kunstleben» heißt dieses Buch – der Untertitel lautet: Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes. Auf dem Einband: Rilke – schreibend.

Abgesehen davon, dass ich einen Vorteil habe (ich muss und werde nie eine Habil-Arbeit verfassen), habe ich ein Problem: ich kann das Thema und das Buch nicht auf einer Seite besprechen. Machen Sie sich auf ein längeres Verweilen-Müssen gefasst. Ferner hoffe ich, dass sowohl Jörg Schuster als auch der Wilhelm Fink Verlag Verständnis dafür haben, wenn ich die Rezension so gestalte, dass sie auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert und informativ wird. Deshalb werde ich meinen Text nicht als Literaturwissenschaftlerin oder auch nur annähernd als Germanistin verfassen, sondern als neugierige Leserin, die wissen will, was es mit dem Briefeschreiben um 1900 (zugegebenermaßen interessiert mich Rilke mehr als Hofmannsthal) auf sich hat.

Ich hoffe außerdem, dass auch jene meine Rezension lesen, die vielleicht niemals das Fachbuch – ein ausgezeichnetes Kompendium voller Details und Verknüpfungen – in die Hände bekommen.

Es geht also um Briefe, und um eine bestimmte Art von Briefen, die zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Inhalten mit ganz bestimmten Mitteln geschrieben wurden. Die Aufgabe, dieses «bestimmt» zu beschreiben, hat sich Jörg Schuster gesetzt. Der Mann hat Neuere deutsche Literatur, Allgemeine Rhetorik und Philosophie studiert. Seine Dissertation hat er in Tübingen über die «Poetologie der Distanz – Die ‘klassische’ deutsche Elegie 1750-1800» verfasst. Das war 2001, 2012 legte er in Marburg, wo er an der Philipps-Universität als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte, seine Habilitationsschrift vor. Wie ich dem Netz entnehmen kann, lehrt er zur Zeit am Germanischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universtät in Münster.

2. Wer waren Hugo von Hofmansthal und Rainer Maria Rilke?

Sie lesen diese Rezension bestimmt deshalb, weil Sie einen der beiden Herren kennen? Bevor ich zu den Briefen komme, erlauben Sie mir, Ihnen einige Angaben zu Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke ins Gedächtnis zurückzurufen. Ersterer lebte von 1874 bis 1929, war österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Librettist. Er wird als der Repräsentant des fin de siècle und der Wiener Moderne schlechthin bezeichnet und hat – «Triumphpförtner» österreichischer Kunst – die Salzburger Festspiele (1918/1919) mitgegründet, die vielleicht nicht eine Gegenidee, so doch aber Entwurf zu einer Alternative zur Wiener Moderne sein wollte: klerikal, antidemokratisch, antiaufklärerisch.1)

Hugo von Hofmannsthal hatte bereits promoviert und habilitiert, als er um 1900 in eine persönliche Krise stürzte. Am 18. Oktober 1902 erschien Ein Brief («Chandos-Brief» – ein fiktiver Brief eines Lord Chandos, der seine Zweifel an den Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks niederschreibt) in der Berliner Literaturzeitschrift Der Tag. Der Chandos-Brief zeigt, aus welchen Gedanken heraus Hofmannsthal die Poetologie seiner Jugend ablegt, und markiert eine Zäsur in Hofmannsthals Kunstkonzept. Rückblickend erscheint ihm das bisherige Leben als bruchlose Einheit von Sprache, «Leben» und Ich. Nun aber kann das Leben nicht mehr durch Worte repräsentiert werden; es ist vielmehr direkt in den Dingen präsent… Neben lyrischen und theatralischen Werken ist eine umfangreiche Korrespondenz Hofmannsthals in Höhe von etwa 9’500 Briefen an nahezu 1’000 verschiedene Adressaten überliefert.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) gilt als bedeutendster Lyriker Deutschlands. 1895 bestand er die Matura und begann Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren, wechselte 1896 zur Rechtswissenschaft und studierte ab September 1896 in München weiter. Etwa von 1910 bis 1919 hatte Rilke eine ernste Schaffenskrise, der dann allerdings eine um so intensivere Schaffenszeit folgte. Er vollendete innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Sein umfangreicher Briefwechsel – wird mit mehr als 10’000 Briefen angegeben – bildet einen wichtigen Teil seines Schaffens. Es wurden mittlerweile 70 Bände mit Rilke-Briefen herausgegeben. Allein eine Ausgabe von 2009 umfasst 1134 «Briefe an die Mutter», darin enthalten sind die Briefe aus der Kinder- und Jugendzeit. Es hat den Anschein, als hätte Rilke in seinen Briefen gelebt. Hofmannsthal wie Rilke waren «manische» Briefeschreiber.

3. Warum Briefe untersuchen?

Bevor ich weiter auf ausgewählte Themen eingehe, die Schuster in seiner Arbeit herausarbeitet, wende ich mich an Sie. – Schreiben Sie (noch) Briefe? – Würde ich gefragt werden, würde ich antworten: ich habe früher viel geschrieben, heute greife ich kaum noch zu Papier und Stift und schreibe einen Brief von 10 oder 12 Seiten. Meine heutigen Briefe beschränken sich auf in die Tastatur geschlagene Buchstaben in Mails, die ausgedruckt allerhöchstens die Länge einer halben DIN A 4-Seite erreichen.

Briefe sind ein Medium, das uns zur Verfügung steht, um zu Papier zu bringen, was an Gedanken mehr oder weniger geordnet in uns herumschwirrt. Briefe schreiben wir, weil und wenn unser Gegenüber abwesend ist. Der Gesprächspartner, mit dem wir uns im Dialog befinden, ist räumlich oder zeitlich von uns getrennt – wir möchten ihm etwas mitteilen. In diesem Wunsch, mitzuteilen, schreiben wir von uns, von dem, was uns zugestoßen ist, was wir gedacht, gefühlt und getan haben. Im Schreiben erwachen Empfindungskräfte – wir empfinden uns als uns, wir finden unsere Identität und – auch das ist möglich, unsere Individualität. Tagebuchschreiben und das Schreiben von Briefen haben diese identitätssteigernde Kraft.

Briefe zeugen vom Schreiber und seiner Autobiographie; sie entstehen nie in einem Vakuum. Manche Briefe sind als Liebesbriefe exklusiv, und zwei Menschen und deren Beziehung zueinander vorbehalten, andere sind Abbildungen der Alltäglichkeit, vielleicht Beschreibungen der Lebens- und Gedankenwelt, andere Briefe gehen über Schreiber und Leser hinaus und sind Abbilder der Zeit und Umstände, Abbilder der Problemlösungsfindungen dieser Menschen, noch andere sind Korrespondenzen zwischen Lehrer und Schüler, Ratgeber und Ratsuchender.

Und manchmal sind die Umstände, unter denen man schreibt, kritisch – dann sind die Briefe «Krisensymptome» (vgl. Angelika Ebrecht 2000) des Selbst wie auch der Zeitepoche.

Briefe können inspirieren, d.h. der Gedanke, jemandem darüber zu schreiben, woran man gerade arbeitet, kann neue Ideen freisetzen, zu Höhenflügen bringen. Je nach Briefpartner stachelt man sich gegenseitig an, oder zieht sich herunter.

Das Gros der Literaturwissenschaftler hat jedenfalls die Korrespondenzen von um 1900 als Spiegel von «Krisensymptomen» gelesen und bezeichnet: Als Ausdruck der Unsicherheit, die «das Bürgerliche» erfasst hatte. Die Modernisierungsprozesse sind eine nächste Interpretationssicht auf die Bedeutung der Briefe: Was machte die Urbanisierung, Industrialisierung, die Steigerung der Mobilität und die Beschleunigung mit den Menschen überhaupt? Jörg Schuster jedenfalls fragt in seinem Buch nach einer noch «anderen» Funktion der Briefe – nach der produktiven kulturpoetischen, und er hat sich zur Beantwortung seiner Frage der Briefwechsel jeweils von Hofmannsthal und Rilke angenommen.

Was findet er? – Analog zum Jugendstil in der Bildenden Kunst und Architektur findet er Briefe als Form der «Gebrauchskunst». Diese Art von Kunst reagiert auf anstehende Modernisierung. Inwieweit es sich um die Konstruktion einer Text- und Lebenswelt, die nur als ästhetische zu ertragen ist, handelt, ist Gegenstand von Schusters Buch. Er studiert und analysiert genauer hin, er nimmt «Versuche literarischer Kreisbildung» und Experimente «ästhetischer Erziehung» ebenso unter die Lupe wie die Ökonomie des Briefs und – im Kontext einer Kulturpoetik des (Innen-)Raums um 1900 – Konzepte des «epistolaren Interieurs». (Zugegeben, das habe ich dem Ankündigungstext entnommen.)

Das Buch ist, wie bereits gesagt, umfangreich. Ich greife deshalb nur einzelne Kapitel heraus und stelle Sie Ihnen genauer vor.

4. Hofmannsthals bitterer Briefwechsel mit Stefan George –

symbolisches Experiment am Vorübergehenden

Schuster beginnt mit einem Gedicht Hofmannsthals2) – George nach einem Treffen überbracht –, in dem es zunächst unverfänglich um eine poetische Standortbestimmung geht, bei der George vom Jüngeren die Rolle des Lehrers zugewiesen bekommt. Hofmannsthal ist 17, George 23 Jahre alt. Dem Gedicht ist ein Geschenk vorangegangen: George hat Hofmannsthal seinen ersten, im Vorjahr erschienenen Gedichtband Hymnen geschenkt und ihm vermutlich auch Einblick in seine Übersetzungen aus dem Französischen gegeben. Der Ältere erläutert dem Jüngeren das Pariser Vorbild einer «poésie pure», die mit der Tradition der Weltabbildung in der Literatur radikal gebrochen hat: das Gedicht ist nunmehr subtiles Gewebe von bildlichen Übergängen, von Klängen und rhythmischen Einheiten, ein autonomes Gebilde, das die Möglichkeiten der Sprache und nicht die Zwänge der Wirklichkeit offenbart. Hofmannsthal lernt schnell. Schon wenige Tage später, am 21. Dezember 1891, schickt er George dann sein Gedicht, das von Anspielungen auf die ausgetauschten und besprochenen Texte durchsetzt ist.

Das Gedicht ist eine klingende Antwort auf ein Vorübergehen, das steht fest, und es gleicht einem Gedicht Baudelaires «À une passante», das George übersetzt hatte. Was ist die Absicht Hofmannsthals? Meint er mit dem Vorübergehenden George, oder sich selbst? – Viele Andeutungen, über die sich zu lesen lohnt, und ein flüchtiges Erlebnis als Inspiration zur Kunst. – Interessanterweise gibt es dieses Gedicht in zwei Versionen. Eine in deutscher Schrift, mit großen Anfangsbuchstaben und Interpunktion auf Papier mit dem Wappen Hofmannsthals. Das andere in lateinischer Schrift, mit kleinen Anfangsbuchstaben, ohne Interpunktion. Diese Version zitiert Georges Schriftstil und dieses ist es, was Hofmannsthal ihm überreicht.

Gedicht an einen Vorübergehenden ist ein Widerspruch an sich, aber er wirkt. Hofmannsthal selbst gibt an, dass es ein persönliches Bekenntnis sei – er selbst sei der Vorübergehende, der Inspirierte. George allerdings fasst das Gedicht als Ausblick auf eine festere, dauerhaftere Zusammenarbeit auf – als ein Angebot zu Nähe. Es kommt zu einem Missverständnis, das die beiden Männer anschließend immer weiter bearbeiten. Jörg Schuster geht nun dem darauf folgenden Briefwechsel nach und findet «den Haken» in der Beziehung zwischen den beiden Männern und spannt einen Bogen zur Funktion des Briefes.

Auch der Briefwechsel hat den Charakter eines Gesprächs zwischen Meister (George) und Jünger (Hofmannsthal): der Meister ist in Besitz des Geheimnisses des mit der künstlerischen Produktion verbundenen Leidens (S. 49), das er nach und nach lüften wird, indem er Andeutungen macht. Die Briefe nun atmen die Sehnsucht nach poetischer Inspiration auf beiden Seiten, für George noch essentieller als für Hofmannsthal. Im Verlaufe des Briefwechsels kehrt George von der «verletzbaren Gewalt» (ein Bekenntnis, das er abgelegt hat) zu einem vornehmen Pathos der Distanz zurück, woraufhin Hofmannsthal ratlos nachfragt, was geschehen sei. Dazu verweigert George die weitere Kommunikation und bricht in ein Schweigen ab.

Hofmannsthal schreibt einen nächsten Brief an George: «Ich kann auch das lieben, was mich ärgert», bekennt er. George findet diesen Brief zu diplomatisch, zu glatt und neutral. Hofmannsthal halte sich bedeckt. Die Korrespondenz eskaliert, und mündet in Georges Androhung zum Duell. Wie nun rettet sich Hofmannsthal? – Er beruft sich auf seine Nerven («Verzeihen Sie meinen Nerven […] jede vergangene Unart»). Die Nerven erlauben dem reizbar-sensitiven Künstler alles. George hat allerdings mit der Androhung übertrieben, und versucht in der Folge abzuwiegeln. Dabei wirkt er beinahe «komisch» (S. 53), Hofmannsthal kann das nicht einordnen – der Bruch in der Beziehung ist nicht zu vermeiden.

Hofmannsthal und George ringen in ihrem Briefwechsel um Distanz und Nähe. Sie kennen sich aus Briefen, haben sich aber nur selten getroffen, in ihrer distanzierten Nähe sind Briefe ihr Medium zum Austausch von Lebenszeichen. – Nun ist George aber der, der die Regeln vorgibt. Der Jüngere entzieht sich, bleibt auf «orientalisch» (S. 55) und auf einschmeichelnde Art konsequent und virtuos. Hofmannsthal beherrscht schon hier die Kunst der «epistolaren insinuatio» (rhethorisches Mittel, das jemand verwendet, wenn er von vorneherein davon ausgeht, dass sein Zuhörer gegen ihn ist): er entzieht sich, macht sich klein, gibt vor, dem Gegner nicht gewachsen zu sein.

Alles in allem betrachtet, ist dieser Briefwechsel das Land, in dem die Krise (die je eigene der beiden und die ihrer Beziehung) in gegenseitigem Bekennen, Fordern, Ausweichen, Vereinnahmungsversuchen als Krisenbriefwechsel ausgetragen wird.

5. Die einsame Imagination, Lebensverdächtigung und ein

verfehlter Geburtstagsbrief – Der Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann

In den vorangehenden Kapiteln hat Schuster bereits eine «Brüchigkeit» in Hofmannsthals Briefen herausgearbeitet. Im Briefwechsel mit Richard Beer-Hofmann tritt eine neue Qualität hinzu.

Mit Beer-Hofmann verbindet Hofmannsthal «große menschliche Vertrautheit» (S. 118), die beiden kennen einander gut und treffen sich häufig. Auch sie sind junge Männer, als sie sich (um 1896/97) kennenlernen: Beer-Hofmann ist etwa 31 und Hofmannsthal 23 Jahre alt. Ihre Begegnungen haben für beide einen hohen Stellenwert, es gibt viele Gespäche über Machtverhältnisse und die Rollenverteilung. In diesem (im Vergleich zu dem mit George) Briefwechsel ist Hofmannsthal der Zudringlichere und Beer-Hofmann der Zurückhaltende. Ausgerechnet der Ästhet Hofmannsthal lässt sich hinreißen und schreibt «Hässliches, ja Ekelhaftes» (S. 119). Hofmannsthal sucht die Konfrontation und provoziert. «Epistolares Imponiergehabe», heißt es bei Schuster, lege er an den Tag. Er trifft auf einen, der sich nicht zwingen lässt: «Ich weiß, Sie nehmen es mit mir nicht genau; Briefe «schuldig sein» ist ja auch nur ein Bourgois-Begriff.» (S. 120). Doch Hofmannsthal nimmt es sehr genau, und ärgert sich. «Warum schreiben Sie mir nicht?» – Beer-Hofmann verweigert sich. Er will nicht als «Inspirationsmittel» für die poetische Produktion jüngerer Kollegen fungieren. Er identifiziert sich mit der Rolle des «Hemmschuhs». Hofmannsthal wiederum fühlt sich nicht geachtet genug. Es deprimiert ihn, dass die Beziehung sich nicht als ideale poetische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entwickelt bzw. gestaltet. Es gelingt ihm nicht, Beer-Hofmann aus dem Leben hinein in seine Briefwelt zu ziehen (S. 124), schreibt in einer Mischung aus Zudringlichkeit und Ich-Bezogenheit.

In einem Geburtstagsbrief (vom 6. Juli 1899) an Beer-Hofmann bricht – völlig deplaziert und verfehlt – die Erwartung aus Hofmannsthal heraus. Hier liegt ein Konflikt, so schreibt Schuster, zwischen dem Menschlichen (dem Leben) und der produktiven Fähigkeit (bzw. der Poesie) vor. Das Leben kann sich uns im Brief nur in Form von Schrift und Imagination nähern, wobei die Imagination eine emphatische ist. Einfühlung ist hier das Stichwort – paradoxerweise fühlt sich Hofmannsthal so sehr in Beer-Hofmann ein, dass er ihm mit seiner Kritik und den Vorwürfen zu nahe tritt und die Grenze des guten Anstands überschreitet. Beer-Hofmann antwortet lakonisch: «Lieber Hugo, Sie haben Recht, nur […] an einen Arzt oder Medikamente glaube ich bei diesen Dingen nicht.» – Bündiger, so Schuster, könne die eigene Resignation, aber auch das Zurückweisen der selbstbezogenen Zudringlichkeit Hofmannsthals nicht ausgedrückt werden (S. 126). Briefe – so sehen wir hier – können und werden im Sinne einer «Distanzmedizin» geschrieben (S. 181).

«Medizinbriefe» wie die an Beer-Hofmann sind einseitig – sie sind und bleiben Hofmannthals «Welt in der Welt». Anders als der Poet Hofmannsthal beherrscht der Briefschreiber Hofmannsthal etliches nicht: souveränes, prägnant-wirkungssicheres sprachliches Übertragen und Hervorrufen von Stimmungen. – Dass und wie es im Briefwechsel zu einer Wende kam, ist im Buch nachzulesen – die Auflösung auf Seite 147. In dieser Art, ausführlicher und noch mehr Hintergründe heranziehend, geht Schuster die Briefe durch, die er in größere und kleinere Kategorien zusammenfasst.

6. Rilkes transportable Welt und sein fein verteiltes Irgendwo-Sein

Wussten Sie, dass Rilke täglich durchschnittlich an die zehn Briefe schrieb? – Stellen Sie sich vor, Sie schrieben heutzutage täglich an 10 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis 10 Seiten!? An manche dieser Personen zweimal pro Woche.

Rilke produziert in guten Zeiten Briefe «mit Dampf» – und vermerkt außerdem noch alle Daten rund um die Briefe. Ist er ein Maniker? Ist er nicht – schon einmal vorweggenommen. Hätte es damals facebook oder überhaupt das Internet gegeben – Rilke hätte es genutzt: um ein Netzwerk aufzubauen, um seine Werke vorzubereiten und sich selbst zu vermarkten. Er war ein Öffentlichkeitsarbeiter.

Wir erfahren, dass Rilke Wert auf das Aussehen seiner Briefe legte: Briefpapier wird von ihm speziell ausgewählt, er schreibt in einer besonderen Handschrift («th» und «y» schreibt er auf unverwechselbare Weise und lädt sie mit einer besonderen Bedeutung auf). Rilkes Briefe sind Gesamtkunstwerke, die gleichzeitig den Alltag poetisieren und entpragmatisieren – und die doch wieder nützlich werden. Im Kreis des literarischen Betriebs Fuß zu fassen, ist Rilkes Absicht. Die Briefe dienen ihm als Ersatz für noch nicht erlangten Erfolg vor größerem Publikum. Er schafft sich einen Kreis, in dem die Briefe einen Heimatersatz für ihn, den Ortlosen, bilden. Doch das «Irgendwo», das er sich damit verschafft (dazu mehr weiter unten), ist nicht der letzte Aspekt dieser Briefe.

Für Rilke ist der Brief nicht Medium der Intimität, sondern Vorzeigeobjekt. Das epistolare Subjekt Rilke – so Schuster – bildet eine Funktionsstelle ähnlich einer Durchgangsstation, eines Relais (S. 222). Rilkes Briefe sind nämlich öffentlich: sie dürfen und sollen von den Adressaten anderen im Bekanntenkreis gezeigt werden. Auch das «Subjekt des Empfängers» wird somit zur Funktion: er soll multiplizieren.

Rilke, der Vielschreiber, versteht die an einem Tag geschriebenen Briefe als eine Einheit – und als Werk an sich, das erlaubt, das Leben ätherisch und literalisiert zu «rezipieren und zu modellieren» (S. 224).

Ganz abgesehen davon macht Rilke das, was auch heute die Selfpublisher mit ihren selbstveröffentlichten Werken tun: Sie probieren Entwürfe und Vorarbeiten im Netz aus. Sie achten auf ihre Wirkung und Rückmeldung, nehmen Anregungen auf, ändern ab. – Vorab in den Briefen Rilkes öffentlich gemachte Textabschnitte finden sich in seinen literarischen Werken wieder. Rilke inszeniert den Schaffensprozeß in seinen Briefen.

7. Esoterik der Briefe und die Exoterik der Konversation

Dass Rilke zwischen einem Gespräch und einem Brief einen großen Unterschied macht, ist bereits mehrfach durchgeschimmert. Das Konkurrenzverhältnis der beiden «Medien» zueinander ist über Jahrzehnte sein Thema (S. 224): Dem Draußen des Gesprächs steht das einsame Drinnen des Briefs entgegen. Briefe zu schreiben, ist ein Sich-Sammeln. «Als ob Du bei mir eintreten könntest» ist der Titel eines Abschnitts (S. 249ff), in dem Schuster sich mit einem Brief Rilkes an Lou Andreas-Salomé und dem nachfolgenden Briefwechsel beschäftigt. Der Brief, um den es gehen wird, ist vom 13. Mai 1897. Es ist Rilkes erster Brief an die 10 Jahre ältere Frau, die später 30 Jahre lang erst seine Geliebte, dann Vertraute und «Beichtmutter» sein wird. Ohne Lou Andreas-Salomé wäre Rainer Maria Rilkes Leben anders verlaufen, heißt es. Er lernt sie in München, wo er studiert und Kontakte zur literarischen Szene sucht, im Mai 1897 eher zufällig kennen. Er ist 26 Jahre alt, Lou Andreas-Salomé bereits renommierte Autorin. Man kennt ihre Erzählungen und Romane, ihr Buch über Ibsen. Sie hat gerade einen Heiratsantrag von Nietzsche abgewiesen. Der erste Brief, den Rilke schreibt, verrät eine geradezu religiöse Verehrung und er verfolgt eine deutliche Absicht: er möchte ein exklusives Verhältnis zu ihr haben, schreibt sie persönlich und sehr höflich an, versichert ihr, dass es eine «Auszeichnung» sei, sie kennenzulernen – und möchte ihr imponieren (S. 249). Was Rilke dabei schon damals «beherrscht» ist, was man heute «name-dropping» nennt.

Rilke hatte die Dame am Vortag getroffen und möchte – enttäuscht von der mündlichen Kommunikation – seine Bewunderung auf dem brieflichen Weg ausdrücken. Der Brief, so Schusters Hypothese, stiftet somit eine Beziehung zu Lou Andreas-Salomé im Sinne «eines der Exoterik des gesellschaftlichen Gesprächs entgegengesetzten esoterischen Mediums» (S. 250).

In diesem Fall sehen wir den Brief als «Medium der Nähe und der Intimität», wobei er dem Gespräch, der vollständigeren Form der Kommunikation, unterlegen ist. Die bereits angedeutete Thematik «Gespräch vs. Brief» bleibt während der Korrespondenz und im Verlauf der Liebesbeziehung zu Lou Andreas-Salomé bestehen. Nach Abbruch und Wiederaufnahme der Beziehung gilt jeder Brief, den er ihr schreibt, dem Wunsch nach dem Gespräch. Da dieses zwischen beiden schwierig ist, sehnt sich Rilke alsbald nach an einem Ort, nach einer Wohnung, an dem und in der er das nötige «setting» findet, den Ruheort, um die nötigen Briefe schreiben zu können. Überhaupt fehlt Rilke eine «Stube», also erbaut er sich eine («ein Stück Stube […], die ich mir damals erbaut habe» (S. 257) – er arrangiert sich ein Stück Wirklichkeit. Der Nachteil dieser Wirklichkeit besteht darin, dass es sich nicht um Lebenswirklichkeit handelt, sondern um das Hervorbringen von Schrift und Poesie. Der Verfasser der Schriften jedoch ist nicht mehr als eine «zerbrochene Schneckenschale». Das Briefeschreiben wird nicht nur zum Ausweg aus der Suche nach dem (Schreib-) Ort sondern auch aus Rilkes Dilemma. Im Laufe des Briefwechsels mit Lou Andreas-Salomé wird der Brief immer mehr der Ort der Ruhe, die Schreibsituation des Briefes verwirklicht seine Sehnsucht – und das ersehnte Gespräch damit schließlich überflüssig (S. 264). Wie es nun im Einzelnen mit Rilke und AS endete, kann dem Buch entnommen werden. Soviel an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden: auch wenn zwar im Falle dieses Briefwechsels ein «Ausschluss der Öffentlichkeit» vorliegt, ordnet Schuster den Brief bzw. den Briefwechsel in letzter Konsequenz doch eher dem «Zweck einer Stimulation» zu.

8. Lebenspraxis + Briefpoesie = die kleine Lebenshilfe?

Die vorangegangenen Seiten haben lediglich einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtwerk gezeigt. Es gibt ungleich mehr zu entdecken. Der ältere Hofmannsthal schreibt in seinen Briefen anders und über anderes, ebenso der ältere Rilke, der viele Briefe von männlichen wie weiblichen Lesern erhält und «Lehrbriefe» schreibt. Schuster analysiert etliche dieser Briefwechsel. Zu kurz gekommen in der Rezension ist der Lebens- und Schaffenshintergrund der Beteiligten, der Briefe zu Ratgebern werden lässt. Dieses und eine akribische Untersuchung der dichterischen Sprache habe ich links liegen gelassen.

Zu Anfang hatte sich Schuster die Frage gestellt, inwieweit die Briefkultur um 1900 symptomatisch für die kulturgeschichtliche Situation des fin de siècle und des frühen 20. Jahrhunderts ist. Was leisten Briefe dieser Zeit, was bringen sie auf kommunikativem Weg hervor? (S. 388)

Die Funktion der Briefe ist – alles in allem und zusammenfassend – dass sie dem Zweck dienen, Distanz zu schaffen und zu wahren. In dieser Distanz werden sie zu Repräsentanten des «Jugendstils» und damit – Gebrauchskunst (S. 389), mit der die Autoren die «artifizielle Innen-Einrichtung ihrer sozialen Welt» gestalten.

Hoffmannsthal arrangiert sich die Wirklichkeit, wie man einen Ausstellungsgegenstand hinstellt und arrangiert (S. 388), und Rilke verwebt sich, mittels seiner Briefe kontinuierlich in den Kokon einer Einrichtung.

Die Briefe fungieren als zugleich «private» wie auch höchst artifizielle Schutzräume, statt eines tatsächlichen Zusammenwirkens herrschen einsame Imagination und schriftliche Selbst-Stimulation vor, bei denen die Adressaten als Vorwand dienen (S. 392). Bei Rilke haben wir noch den Eindruck, wir könnten jederzeit eintreten, dennoch hält er eine tatsächliche Begegnung in der Schwebe.

Zwei Repräsentanten ihrer Zeit – und es bleibt mir nach der Lektüre die traurige Frage (sie wird hoffentlich erlaubt sein): Was wohl, wenn wir unsere heutigen Briefwechsel ähnlich akribisch unter die Lupe nähmen und eine Anamnese vornehmen würden, die Diagnose ergäbe? Für mich ganz persönlich nehme ich mit, dass ich in puncto Rilke die richtige, hier bereits angedeutete, Vermutung hatte. Leider konnte ich nicht auf all die anderen Fragen eingehen, die im Buch aufgeworfen und beantwortet werden. Leider, auch das bereits angedeutet, bin ich zu wenig Literaturwissenschaftlerin, um Schusters Werk für die Literaturwissenschaft würdigen zu können. Es sei dennoch ans Herz gelegt: wenn wir unsere Geschichte verstehen, verstehen wir auch die Gegenwart! ■

Jörg Schuster: Kunstleben – Zur Kulturpoetik des Briefs um 1900 – Korrespondenzen Hugo von Hofmannsthals und Rainer Maria Rilkes, 428 Seiten, Wilhelm Fink Verlag, ISBN 978-3770556021

.

1) Norbert Christian Wolf: Eine Triumphpforte österreicherischer Kunst – Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele, Jung und Jung (Salzburg)

2) Herrn Stefan George

einem, der vorübergeht

du hast mich an dinge gemahnet

die heimlich in mir sind

du warst für die saiten der seele

der nächtige flüsternde wind

und wie das rätselhafte

das rufen der athmenden nacht

wenn draussen die wolken gleiten

und man aus dem traum erwacht

zu weicher blauer weite

die enge nähe schwillt

durch pappeln vor dem monde

ein leises zittern quillt

.

Karin Afshar im Glarean Magazin

.

.

.

.

.

Anne Carson: «Decreation» (Gedichte – Oper – Essays)

.

«Die Liebe ist immer du»

Günter Nawe

.

Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.

Den Titel ihres neuen Buches hat die kanadische Autorin Anne Carson von der französischen Philosophin Simone Weil übernommen. Für Weil – sie hat diesen Begriff geprägt –, von der sich die Carson stark beeinflusst sieht, bedeutet «décréation» einerseits Analyse der Selbstreflexion des Menschen und zugleich «Rückschöpfung», also eine «Ent-Schaffung»; anders: alles Erschaffene noch einmal ins Unerschaffene zu überführen.

Aus diesem philosphisch-religiösen Gedankengut und in diesem Kontext der Simone Weil speist sich im Wesentlichen die Literatur der Anne Carson – vor allem, was das neue Buch «Décréation» betrifft. Es enthält Gedichte, Essays und ein Opernlibretto (nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Libretto). Sehr unterschiedliche Spielarten der Literatur also, die jedoch bei Anne Carson in ihrem Innersten zusammenhängen. Auch der Lyrikerin geht es darum, eine Art «Rück-schöpfung» zu «inszenieren», indem sie ihre Vorstellung davon als Frage formuliert. Und dies Genre-übergreifend, sozusagen als Brückenschläge.

So in den Gedichten, die vor allem ihrer Mutter gewidmet sind. Sie ist «die Liebe meines Lebens». Mit ihr redet sie in ihren Versen: «Wenn ich mit meiner Muter spreche, mache ich es schön…». Von ihr hat die Dichterin gelernt: «Die letzte Lektion einer Mutter in einem Haus im letzten Licht / bringt den Ruin der Welt und den Handel zum Erliegen…». «Diese Stärke, Mutter: hervorgewühlt. Gehämmert, gekettet, / geschwärzt, gesprengt, heult, holt aus…».

Anne Carson, 1950 in Toronto geboren, ist im deutschen Sprachraum bisher durch die Bücher «Glas, Ironie und Gott» (Gedichte, 2000) und «Rot: Ein Roman in Versen» (2001) bekannt geworden Jetzt also «Décréation», und im Herbst wird der Band «Anthropologie des Wassers» erscheinen. Alle Bücher dieser Dichterin überzeugen durch die Klang- und Aussagekraft ihrer Poesie, durch die Intensität ihre Sprache, durch den Verzicht auf jegliches Pathos und die Bandbreite ihrer Themen. Großes Lob an dieser Stelle für Anja Utler, die «Decreation» aus dem Amerikanischen sehr feinfühlig ins Deutsche übersetzt hat. «Decreation» ist so eine weitere Möglichkeit, ein Versuch der Annäherung an eine der bedeutendsten Lyrikerinnen unserer Zeit.

Die lyrische Diktion dieser Autorin ist oft experimentell – auch von der formalen Struktur der Gedichte her. Ihr poetisches Credo: «Du kannst nie genug wissen, nie genug arbeiten, niemals die Infinitive und Partizipien auf genügend befremdliche Art verwenden, nie die Bewegung brüsk genug ausbremsen, nie den Geist schnell genug hinter dir lassen.» Das gilt – hervorragend umgesetzt – für die Verse, für ihre Essays und das Opernlibretto: zusammengefasst in diesem wunderschönen Band.

In dem kleinen Text «Jedes Abgehen ist ein Anfang» dekliniert Anne Carson zum Beispiel die verschiedenen Lesarten des Schlafs. Und bemüht dabei Aristoteles, Kant und Keats, um sich am Ende ausführlich Virginia Woolf zu widmen. Und so lesen wir «O zarter Salber stiller Mitternacht… Beschütz mich dann, dass nicht der Tag erneut / Aufs Kissen scheint, der mich so leiden ließ; …».

«Décréation» ist ein außergewöhnliches Buch einer außergewöhnlichen Dichterin. Klug, anregend und voller sublimer Erkenntnisse. Anne Carson gehört zweifellos zu den bedeutendsten zeitgenössischen Lyrikerinnen – und «Decreation» ist bis jetzt eines ihrer wichtigsten Werke.

Ihr großartiger Essay «Decreation – Wie Sappho, Marguerite Porete und Simone Weil Gott sagen» setzt die gelernte Gräzistin sich mit drei großen Frauen und ihren «spirituellen Erlebnissen» auseinander. Sappho, die die Liebe pries und diesen Lobpreis der Göttin Aphrodite weihte; Marguerite Porete hat über die Liebe Gottes geschrieben und wurde dafür 1310 als Ketzerin verbannt; Simone Weil, die «Erfinderin» des Begriffs der «décréation», Altphilologin und Philosophin hatte, wie die Carson schreibt, «ein Programm, mit dem sie ihr Selbst aus dem Weg schaffen wollte, um zu Gott zu gelangen. Um Liebe also geht es diesen drei Frauen, um Liebe auch geht es auch Anne Carson. Auch im Operntext, der ebenfalls den Titel «Decreation» trägt. So lässt sie Hephaistos singen: «Die Liebe ist immer du, / wenn sie frisch ist. / Wenn du da bist, wenn sie frisch ist, wenn sie frisch ist, wenn du da bist, / die Liebe ist immer, / immer / wenn du da bist.». Oder, wenn im 3. Teil des Librettos Simone die «Arie des Rückschöpfens» singt.

Und um «Erhabenes», einer Art Gedichtzyklus, in dem die Autorin in teilweise enigmatische «Versen» Kant eine Frage zu Monica Vitti stellen und Longinus von Antonioni träumen lässt.

Was aber ist dieses Erhabene, was ist die Seele und welcher Schlaf ist Befreiung vom Selbst? Zu erfahren vielleicht im Gespräch mit Gott, das wie Simone Weil auf andere Art auch Anne Carson führt. Es ist ein nahezu undurchdringliches Geflecht, das Anne Carson anbietet. Für den Leser aber, der sich lesend an die «Entflechtung» wagt, ein unendlicher Gewinn. ■

Anne Carson: Decreation – Gedichte, Oper, Essays, 250 Seiten, S. Fischer Verlag, ISBN 978-3-10-010243-0

.

.

.

.

.

Emma Goldman: «Anarchismus» – Essays

.

«Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme»

Sigrid Grün

.

Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.

Emma Goldman gilt als Ikone der anarchistischen Bewegung. Sie wurde 1869 im damals russischen (heute litauischen) Kowno geboren und setzte sich Zeit ihres Lebens für Frieden und Gerechtigkeit ein. Im Alter von 16 Jahren floh sie aus Russland, um im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» einer von ihren Eltern arrangierten Ehe zu entgehen. Doch in den USA fand sie ebenso unhaltbare politische Zustände vor, die anzuprangern sie nicht müde wurde. Von ihren Gegnern mehrfach als Aufrührerin und Unruhestifterin, die unter anderem auch für politisch motivierte Morde mitverantwortlich sein sollte, verurteilt, verbüßte sie in den USA mehrfach Gefängnisstrafen und wurde schließlich nach Russland deportiert. Nach Aufenthalten in England, Frankreich und Spanien verstarb sie 1940 im kanadischen Toronto.

Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.

Bereits in den 1890er Jahren hielt Emma Goldman glühende Reden in deutscher und englischer Sprache und erreichte mit diesen Vorträgen tausende Anhänger. Die in diesem Band vorliegenden Essays stammen überwiegend aus dem Jahr 1910. Bereits vier Jahre vor Ausbruch des 1. Weltkrieges analysierte die Vorreiterin der Friedensbewegung die stark um sich greifenden Phänomene des Patriotismus und Militarismus. Die Essays zeugen von einem messerscharfen Verstand und umfassender Bildung – einer Melange, die die Herrschenden verständlicherweise nervös machte. Sie versteht es hervorragend Zusammenhänge zu erklären und Rückschlüsse zu ziehen, die zum damaligen Zeitpunkt ganz klar auf die sich anbahnende Katastrophe mehrerer Kriege hindeuteten. Der Ton ist selbstbewusst, die Stimme laut, denn wie Goldman in ihrem Essay «Die Psychologie politischer Gewalt» konstatiert: «Um von Tauben gehört zu werden, braucht man eine laute Stimme.» Sie ruft zum radikalen Umsturz auf, zur absoluten Befreiung vom Joch der Herrschaft und Unterdrückung. Selbst nach ihren Haftstrafen investiert sie ihre gesamte Kraft in die agitatorische Arbeit.

Emma Goldmans Essay-Sammlung “Anarchismus” ist eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte.

Die zentralen Themen der Texte sind Eigentum, Regierung, Militarismus, Rede- und Pressefreiheit, Kirche, Liebe und Ehe sowie Gewalt. Im Mittelpunkt steht – wie sollte es im Anarchismus auch anders sein – stets der freie Mensch. Manche Essays mögen dem Leser zunächst befremdlich und gewagt erscheinen, etwa «Gefängnisse – Inbegriff gesellschaftlichen Verbrechens und Versagens», folgt man jedoch der Argumentationslinie, wird deutlich, wie kläglich ein System, das auf einer stetigen Negativspirale des Verbrechens basiert, versagt. Hier, wie in sämtlichen anderen Texten, wird schnell klar, welches Menschenbild hinter solchen Systemen steckt. Andererseits macht die Friedensaktivistin aber auch Mut, denn sie widmet sich in einigen Essays auch Vorreitern auf dem Gebiet der Friedensbewegung und des Anarchismus. Etwa dem katalanischen Reformpädagogen Francisco Ferrer, der wie viele andere Anarchisten zum Tode verurteilt wurde, weil ihm die Verwicklung in einen Aufstand unterstellt wurde. Entlastende Zeugenaussagen wurden nicht gehört und obwohl bereits seine Unschuld erwiesen war, wurde der Begründer der «Escuela Moderna» (Modernen Schule) hingerichtet. Von seinem und dem Tod vieler anderer Aktivisten berichtet Goldman in zahlreichen Essays und zeigt damit, welche Furcht die Herrschenden vor dem Anarchismus gehabt haben müssen.

Emma Goldmans Essays sind eine beeindruckende Lektüre. Es ist erschreckend, wie aktuell diese Texte heute noch sind – und wie wenig sich eigentlich geändert hat. Die Aufsätze sind auf alle Fälle Klassiker der Sozialrevolte, die man gelesen haben sollte. ■

Emma Goldman: Anarchismus & andere Essays – Klassiker der Sozialrevolte (22), 256 Seiten, Unrast Verlag, ISBN 978-3-89771-920-0

.

.

.

.

Elif Shafak: «Ehre» (Roman)

.

Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit

Günter Nawe

.

Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.

Sie heißen Pembe Kader und Jamila Yeter – die Zwillingsschwestern. «Namen wie Zuckerwürfel», findet ihr Vater, «süß und geschmeidig und ohne scharfe Kanten». Übersetzt bedeuten die Namen Rosarotes Schicksal und Genug Schönheit. Nomen est omen. Die Schwestern wurden 1945 «in einem Dorf an den Ufern des Euphrat», in Kurdistan, geboren. Ihre Geschichte erzählt die preisgekrönte türkische Autorin Elif Shafak in ihrem neuen Roman «Ehre». Und sie macht dies auf meisterhafte Weise.

Ehre! – «Männer besaßen Ehre… Frauen besaßen keine Ehre, sie besaßen Scham. Und ‚Scham’, das wusste jeder, wäre ein ziemlich schlechter Name». Und die Geschlechter haben eine Farbe: Männer sind schwarz, Frauen sind weiß. Und die weiße Fläche verzeiht keinen Schmutz. Jeder Fleck an fehlender Bescheidenheit und Unterwürfigkeit, jede Abweichung von der Keuschheit ist sofort für alle sichtbar. Das werden auch die beiden Schwestern erfahren. Pembe wird «aus Ehre» mit Adem verheiratet, verlässt ihre Heimat in Richtung Istanbul und geht dann endgültig mit ihrer Familie nach London. Ihre Schwester dagegen bleibt «ehrenhaft» in ihrer Heimat und lebt dort ein Leben als eine unverheiratete Frau, gefangen in den alten Traditionen.

Pembe versucht, im fernen London mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ein erfülltes Leben in einem anderen, in einem modernen Kulturkreis zu leben. Dass dies nicht gelingt, macht die Tragik dieses Romans aus. Gescheiterte Hoffnungen, Verrat und Verlust – ein schöner Traum ist sehr schnell ausgeträumt. Da ist einmal die fremde Welt, die mit ihrem liberalen und freizügigen Lebensverständnis verstört. Da sind andererseits die Familie und die patriarchalischen Strukturen. Die Kinder werden «flügge», ihr Mann ist ein Zocker, der sich zudem noch in einer anderen Frau, einer Nackttänzerin, verfällt und die Familie verlässt. Und Pembe begegnet einem heimatlosen Koch, Sie verliebt sich in ihn, sie trifft sich heimlich mit ihm – und weiß, dass sie damit gegen den Ehrencodex ihrer Religion und Kultur verstößt. Kein «rosarotes Schicksal» also. Und am Ende steht ein unbegreiflicher Mord aus «Ehre» – begangen von dem Sohn Iskender an seiner Mutter. Eine «Ehrensache»!

Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.

Elif Shafak (Bild) schreibt eine wunderbar klare, eine nahezu sinnliche Sprache, die den Leser sofort gefangen nimmt. Sehr sensibel und mit viel Empathie begleitet sie ihre Figuren durch das Romangeschehen. Und packend und ausdrucksstark schildert die wunderbare Autorin den Kontrast zwischen türkisch-islamischer Tradition und britisch-westlicher Lebenswelt.

Im fernen Kurdistan lebt Jamila «Genug Schönheit» – auch sie gefangen in ihrer Lebenswelt – ein anderes Leben als Hebamme und Heilerin, fest verwurzelt in den Traditionen einer islamischen Männergesellschaft. Einst war sie verliebt in Adem und er in Jamila. Aber diese Verbindung durfte nicht sein, weil auch ihre Ehre «beschmutzt» war. So geht es in diesem Leben auch für sie nicht ohne Verletzungen ab.

Im ständigen Kontakt der Zwillingsschwestern weiß Jamila um das Leben von Pembe. Und so ahnt die sensible Jamila, dass sich in London, dass sich für Pembe Unheil anbahnt. Sie macht sich aus schwesterlicher Liebe auf nach London. Ob sie retten kann, was nicht zu retten ist, sei an dieser Stelle dahingestellt.

Elif Shafak erzählt diese Geschichte als ein Familienepos und einen Generationsroman, fast in Episodenform und wechselt häufig die Zeitebenen und die Sichtweisen auf das Geschehen. So hält sie den Spannungspegel hoch. Die Schilderung des Lebens der Protagonisten, alle durchweg sehr komplexe Charaktere, im Widerstreit zwischen Islam und westlichen Lebensstilen gelingt der erfolgsgewohnten türkischen, in Straßburg geborenen Schriftstellerin hervorragend. ■

Elif Shafak hat mit «Ehre» einen wunderbaren Roman geschrieben, in dem sie das Schicksal zweier Schwestern zwischen den Traditionen von islamischer Religion und moderner Lebenswelt auf unnachahmliche Weise thematisiert und zu einer spannenden und berührenden Familiengeschichte gestaltet. Lesenswert!

Elif Shafak: Ehre, Roman, Kein&Aber-Verlag, 528 Seiten, ISBN 978-3036956763

.

.

.

.

.

Clara Paul (Hrsg): «Gedichte, die glücklich machen»

.

Lyrik – von einer gewissen Leichtigkeit

Bernd Giehl

.

Nein, ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was «Glück» eigentlich ist. Und wie man es findet. Wenn ich mich darauf einließe, müsste ich entweder einen philosophischen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben, oder ich würde auf dem Niveau der Ratgeberliteratur landen.

Nein, ich werde jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was «Glück» eigentlich ist. Und wie man es findet. Wenn ich mich darauf einließe, müsste ich entweder einen philosophischen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben, oder ich würde auf dem Niveau der Ratgeberliteratur landen.

Dennoch, die Frage ist nicht von der Hand zu weisen: Gibt es «Gedichte, die glücklich machen?» Der Titel des Buches erinnert mich an ein anderes Buch, ebenfalls aus dem Insel-Verlag mit dem schlichten Titel «Die Romantherapie – 253 Bücher für ein besseres Leben» (6. Auflage 2013) Dort kann der geneigte Leser Tipps zur Bekämpfung jeder Art von Leiden finden, die man sich zuziehen kann, seien es Zahnschmerzen oder eine unerwiderte Liebe. Das Buch enthält Kurzfassungen von Romanen, die angeblich einen besseren Umgang mit jeder Art von negativen Gefühlen ermöglichen sollen. Wenn’s hilft…

Womöglich muss man den Titel also mit einem Augenzwinkern lesen. Und im übrigen ist das Wort «Glück» natürlich auch ungemein verkaufsfördernd, denn wer, bitte, braucht schon «Anleitungen zum Unglücklich sein»? Das können wir doch ganz allein und ohne Anleitung durch einen anderen. Was ja noch nicht heißt, dass die anderen nicht gern das ihre dazu tun. – Mein Gott, sind wir heute wieder misanthropisch. Also schnell mal einen Blick in die «Gedichte, die glücklich machen» werfen.