Arthur van de Oudeweetering: «Mustererkennung im Mittelspiel» (Schach)

.

Hervorragende Verdeutlichung

strategischer Zusammenhänge

Thomas Binder

.

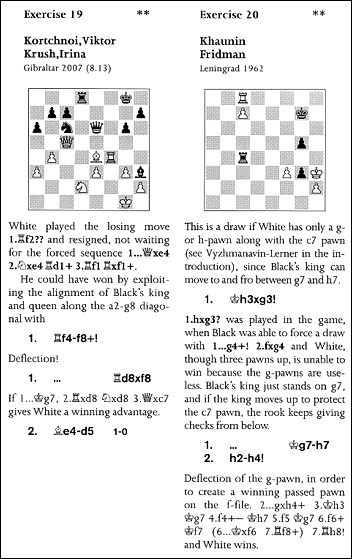

Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!

Mit «Mustererkennung im Mittelspiel» liegt nunmehr die deutsche Übersetzung von «Improve your chess pattern recognition» von Arthur van de Oudeweetering vor. Der knapp 50jährige Holländer dürfte als Schachspieler nur Insidern ein Begriff sein. Die FIDE führt ihn zurzeit als Internationalen Meister mit einer Elo-Zahl knapp unter 2300. Sein schachlicher Schwerpunkt liegt indes in der Arbeit als Trainer und Kolumnist. Von beiden Präferenzen können wir als Leser seines aktuellen Werkes profitieren!

Erfahrene Trainer werden die These bestätigen, dass Erfolg im Schachspiel zu einem großen Teil an das Erkennen typischer Stellungsmuster und das Umsetzen der passenden Manöver gebunden ist. Sind diese Aspekte bei rein taktischen Stellungen sowie im Endspiel seit langem gut erforscht und auch trainingsmethodisch aufgearbeitet, halten komplexe Stellungen mit vorwiegend strategischem Gehalt noch viel Arbeit bereit. In letzter Zeit sind hierzu einige wichtige Bücher erschienen, so Bronzniks «Techniken des Positionsspiels im Schach» und Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach». Einen etwas anderen Zugang – über die Bauernstrukturen – wählt Flores Rios in «Chess Structures». Das vorliegende Buch ergänzt und bereichert diese Palette wesentlich.

Oudeweetering hat sein Buch in 4 größere Abschnitte mit insgesamt 40 Kapiteln gegliedert. Jedes einzelne bespricht eine typische Stellungskonstellation ausführlich in allen Aspekten.

Im 1. Teil geht es um «Figuren auf typischen Posten». Da kommen alte Bekannte vor, wie Springer auf f5 oder d6 (im Buch «Der Riesenkrake» genannt), Läufer auf langen Diagonalen oder eingesperrt auf h2, wie seinerzeit bei Spasski gegen Fischer.

Der 2. Teil widmet sich «kontraintuitiven Zügen». Dabei erliegt der Autor nicht der Versuchung, spektakuläre Wendungen vorzuführen, sondern bleibt auch hier seriös – fast wissenschaftlich. So lernen wir, unter welchen Umständen z.B. überraschende Rückzüge, Doppelbauern oder Bauernschläge «zum Rand» ihre Stärke ausspielen können.

Teil 3 ist typischen Opferwendungen gewidmet – aber eben nicht jenen, die man aus Taktikbüchern kennt und an deren Ende ein Matt oder Materialgewinn stehen. Hier geht es um positionelle Opfer mit Langfristwirkung. Aus dieser Materie die Gesetzmäßigkeiten heraus zu arbeiten und verständlich zu analysieren, ist für ihren Rezensenten die größte Stärke des ganzen Buches gewesen. Als Beispiel sei der Bauern-Vorstoß e5-e6 genannt. Mit dem Bauernopfer und dem verbleibenden Doppelbauern teilt Weiß die gegnerischen Kräfte in zwei Hälften, zwischen denen zumindest kurzfristig keine Koordination besteht.

Der 4. Teil schließlich betrachtet kurzzügige Manöver mit strategischem Gehalt, die zum Teil so konzentriert auch noch nicht vorgestellt wurden, etwa die Turmverdoppelung auf dem Umweg über die 2. Reihe.

Der internationale Meister und Schach-Autor Arthur van de Oudeweetering (*1966)

Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem ganz kurzen Einführungstext und endet mit einer ebenso knappen Zusammenfassung. In diesem Rahmen folgen dann pro Kapitel 6 bis 7 sorgfältig ausgewählte Partien. Der niederländische IM konzentriert sich dezidiert auf das jeweils besprochene Thema. Die Eröffnung wird entweder ganz ausgelassen oder unkommentiert wiedergegeben – was auf das gleiche hinausläuft, denn ein Diagramm ermöglicht in jedem Fall den Einstieg an der passenden Stelle. So konsequent ist der Autor auch am anderen Ende der Partie: Mündet das betreffende Motiv nicht direkt in den Partieschluss, wird der weitere Verlauf nur noch in Worten angedeutet.

Der relevante Ausschnitt hingegen wird in kurzen, gut gefassten Anmerkungen treffend erläutert. Abweichende Varianten sind auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Die Kommentare fokussieren sehr gut auf das konkret besprochene Thema. Sie sind zudem angenehm lesbar – vermutlich gleichermaßen das Verdienst des Autors und des Übersetzers Harald Keilhack.

Schachliche Schwächen sind aus Sicht des Rezensenten nicht auszumachen. Die inhaltliche und didaktische Aufbereitung setzen Maßstäbe. Ich sehe nur wenige Verbesserungsansätze: Die Kapitelüberschriften könnten manchmal etwas weniger blumig formuliert sein. Sie machen zwar neugierig, helfen aber nicht bei der Orientierung. Außerdem wäre ein zusätzlicher Mehrwert zu erreichen, wenn man die schon im Titel angesprochenen Muster auch optisch auf den Diagrammen hervorhebt. Dieses Element – heute in der computergestützten Schachpräsentation eine Selbstverständlichkeit – ist in der gedruckten Schachliteratur noch nicht so recht angekommen. Generell kämpft ja gerade bei solch komplexen Themen das Schachbuch einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen moderne Trainingsmittel und interaktive Medien. Bücher wie dieses zeigen, wie schade es wäre, wenn dieser Kampf auf Dauer verloren ginge.

Arthur van de Oudeweetering legt mit «Mustererkennung im Mittelspiel» ein vorzügliches Buch zu einem komplizierten Thema vor. Es gelingt ihm, dem Leser das Erkennen und Bewerten typischer Mittelspielstellungen nahe zu bringen. Neben fortgeschrittenen Schachspielern dürften vor allem Schachtrainer sehr von dieser Arbeit profitieren.

Fragen wir uns schließlich nach der Zielgruppe, die van de Oudeweetering mit seinem Buch erreicht. Mir fallen zuerst Schachtrainer ein. Sie finden hervorragende Ideen zur Verdeutlichung strategischer Zusammenhänge und zum Schulen des Blickes für typische Stellungsmuster – und das mit überlegt zusammengestellten Beispielpartien.

Wer als Spieler von diesem Werk profitieren möchte, wird sich auf eine anstrengende Arbeit einlassen müssen. Es geht eben nicht ohne konzentriertes Durcharbeiten der einzelnen Beispiele. Immerhin erleichtert die Aufteilung in übersichtliche Kapitel auch dieses Unterfangen. Freilich setzt das selbständige Arbeiten mit dem Buch ein schachliches Grundniveau voraus, das ich nicht unter einer Elo-Spielstärke von 1800 ansetzen würde – aufstrebende Jugendspieler einmal ausgenommen, denen «Mustererkennung im Mittelspiel» hiermit ausdrücklich empfohlen sei. ■

Arthur van de Oudeweetering: Mustererkennung im Mittelspiel – Schärfen Sie Ihren Blick für Schlüsselzüge im Schach, 300 Seiten, New in Chess, ISBN 978-90-5691-615-2

.

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor J. Carlstedt («Die kleine Schachschule»)

.

Jonathan Carlstedt: «Die kleine Schachschule»

Thomas Binder

.

Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»

Der junge Hamburger Bundesliga-Spieler Jonathan Carlstedt gehört seit kurzer Zeit zu den Exponenten der Deutschen Schachszene. Neben dem eigenen Spiel arbeitet er als Geschäftsführer der Schachschule Hamburg, schreibt als Journalist und Online-Autor für verschiedene Medien und hat seit 2010 bereits mehrere Bücher vorgelegt. Dabei wendet er sich an die ganze Breite des Schachpublikums. Sind die Eröffnungsbücher sicher dem Experten vorbehalten, galten die beiden Werke unter dem Obertitel «Die große Schachschule» dem engagierten Turnier- und Vereinsspieler. Mit der «Kleinen Schachschule» wird das Spektrum der Zielgruppen nun gewissermaßen «nach unten» abgerundet, verkündet doch schon die Titelseite «Perfekt für Anfänger!»

Carlstedts Werk reiht sich in die Tradition klassischer Schach-Lehrbücher für «Jedermann», wie sie seit mehr als 100 Jahren einen Urtyp der Schachliteratur darstellen. Kann man dieses Genre noch mit neuen Ideen bereichern?

Blicken wir zunächst auf die grobe Gliederung des Werkes: Wir haben vier wesentliche Abschnitte vor uns:

– Die Grundbegriffe und Regeln des Schachspiels werden auf ca. 40 Seiten erklärt

– Es folgen knapp 70 Seiten über Eröffnungen

– Das Mittelspiel wird auf ca. 60 Seiten abgehandelt

– Mit gut 40 Seiten ist das Endspielkapitel eher knapp bemessen

– Den Abschluss des Buches bildet ein kurzer Essay «Die Welt der Schachszene», (dem der Rezensent gerne etwas mehr Umfang und Tiefgang gewünscht hätte).

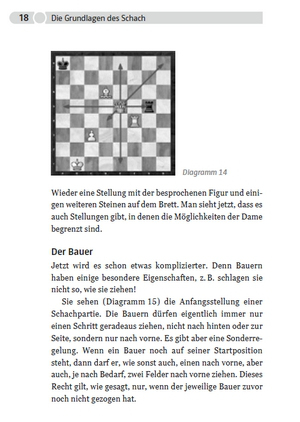

Das einführende Kapitel vermittelt das regeltechnische Rüstzeug jeder Schachpartie, leider noch nicht auf dem Stand der 2014 geänderten FIDE-Regeln (bei Stellungswiederholung und 50-Züge-Regel).

In den folgenden Hauptkapiteln hat es sich Carlstedt zur Aufgabe gemacht, dem «Anfänger» deutlich mehr zu vermitteln, als es vergleichbare Bücher tun. Exemplarisch dafür ist das Eröffnungskapitel. Nach Vermittlung der Grundstrategien (Figurenentwicklung, Königssicherheit) führt der Autor den Leser in einige wichtige Eröffnungssysteme ein. Dabei findet Jonathan Carlstedt das für einen Spieler auf Anfänger-Niveau passende Maß zum Verständnis der vorgestellten Eröffnungen. Bei jedem Zug wird dargestellt, inwiefern er seinen Beitrag zu den Grundzielen des Eröffnungsspiels leistet. Streiten könnte man allenfalls über das Mengenverhältnis (acht Seiten Königsgambit vs. fünf Seiten Sizilianisch) und über die Auswahl der Systeme. So fehlen etwa mit der Pirc-Verteidigung oder Russisch auch Eröffnungen, die einem Anfänger sehr wahrscheinlich recht bald begegnen werden.

Als ein Juwel unter vielen möchte ich hervorheben, wie der Autor die «fried liver attack» des Zweispringerspiels (freilich ohne sie beim Namen zu nennen) behandelt. Ich selbst habe schon viele Schach-Eleven ob der doppelten Bedrohung des Punktes f7 regelrecht verzweifeln sehen. Schade nur, dass in diesem Buch der betreffende Text im Abschnitt «Italienische Partie» versteckt ist.

Unter dem Oberbegriff «Mittelspiel» führt Carlstedt in die wichtigsten taktischen Manöver und strategischen Motive ein. Der Leser lernt Fesselungen, Gabeln, Spieße, Abzüge ebenso kennen wie grundlegendes Wissen über Bauernstrukturen und -schwächen. Auch die Eigenheiten der einzelnen Figuren und die Konsequenzen für ihren optimalen Einsatz werden besprochen. Ein (zu) kurzer Abschnitt über den Königsangriff beschließt das Mittelspiel-Kapitel.

Bei den Endspielen widmet Carlstedt den verschiedenen Aspekten der Bauernumwandlung (Opposition, Randbauer, Quadratregel) breiten Raum. Es folgen einige wichtige Stellungen zum Endspiel «Turm&Bauer gegen Turm». Das ist sicher eines der anspruchsvollsten Kapitel des Buches, und Jonathan Carlstedt präsentiert es so gekonnt, dass auch der «Anfänger» jederzeit folgen kann. Überraschend: Erst danach geht er auf die elementaren Matts mit den Schwerfiguren ein. Insgesamt hätte man dem Endspiel-Kapitel sogar etwas mehr Umfang gewünscht. Da bleiben einige Themen offen, die man auch der Zielgruppe dieses Buches zumuten kann. Andererseits wäre selbst ein Anfänger-Lehrbuch der Schach-Endspiele gut und gerne so stark wie die ganze vorliegende «Kleine Schachlehre» – so bietet sich das vielleicht für ein Nachfolgeprojekt an.

Das Buch im handlichen Taschenbuchformat ist auf hochwertigem Papier produziert und sorgfältig redigiert. Der Sprachstil des jungen Autors macht Freude, seine bereits enorme Erfahrung als Trainer ist auf jeder Seite zu verspüren.

Circa 200 Stellungsbilder unterstützen in perfekter Weise das Verständnis. Diese Diagramme wurden offenbar mit Chessbase-Software erstellt. Dabei nutzt Carlstedt die Möglichkeit der Verdeutlichung von Ideen und Plänen mit farbigen Pfeilen und Feldmarkierungen. Allerdings geht die visuelle Aussagekraft dieses Gestaltungsmittels beim Schwarz-Weiß-Druck fast völlig verloren und in einigen Fällen ist die Erkennbarkeit gerade dadurch sogar eingeschränkt.

Jonathan Carlstedt legt ein modernes «Anfänger-Lehrbuch» vor. Ansprechende Gestaltung und frischer Schreibstil tragen zum Erfolg des Werkes bei.

Bleibt die Frage, an welche Zielgruppe sich das Buch richtet. Carlstedt ist insofern konsequent, dass er keine spezielle Zielgruppe anspricht. Insbesondere fehlen jegliche spielerischen Elemente, wie man sie aus Kinder-Schach-Lehrbüchern kennt. Die Ansprache des Lesers orientiert sich am erwachsenen, allenfalls jugendlichen Schachschüler. So ist die Zielgruppe wohl nicht an Altersgruppen festzumachen, sondern am Einsteiger, der sich auf das anstrengende aber wunderbare Abenteuer einlassen will, das Schachspiel «von der Pike auf» zu erlernen. Wer das vorliegende Buch konzentriert durcharbeitet und das Gelernte umsetzt, wird schon nach wenigen eigenen Partien die ersten Früchte der Arbeit ernten.

Carlstedt schreibt im Vorwort: «Bücher schreiben macht Spaß». Wenn der Leser diesen Spaß des Autors nachempfindet, ist das Werk gelungen. Ich habe ihn nachempfunden! ■

Jonathan Carlstedt: Die kleine Schachschule – Regeln, Strategien und Spielzüge verständlich erklärt, Humboldt Verlag, 224 Seiten, ISBN 978-3-86910-209-2

.

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor Jonathan Carlstedt

«Der Schach-Sport ist – richtig verpackt – sehr kommunikativ»

.

Glarean Magazin: Herr Carlstedt, stellen Sie sich zunächst unserer Leserschaft kurz vor?

Jonathan Carlstedt: Ich bin 24 Jahre alt. Nachdem ich 2010 mein Abitur in Hamburg gemacht habe, begann ich selbstständig als Schachspieler/-Trainer/-Autor/-Journalist zu arbeiten. Inzwischen bin ich Internationaler Meister, trainiere ca. 25 Schüler, schreibe für den Deutschen Schachbund, bin Geschäftsführer des Hamburger Schachklubs und der Schachschule Hamburg, Organisator des VMCG-Schachfestivals und selber als Spieler auf diversen Turnieren und in der ersten Bundesliga aktiv. Außerdem verfasse ich regelmäßig Schachbücher und -Artikel.

GM: Was läuft in Deutschland bei der öffentlichen Darstellung des Schachs als Wettkampfsport falsch? Was kann/muss man besser machen um das Image des Schachsports aufzupolieren?

JC: Vermutlich muss man hier differenzieren. Wir haben zum einen die externen Umstände, bis zu einem gewissen Punkt passt Schach nicht in unsere Zeit. Schach ist ein stiller Sport, in dem nicht derjenige recht hat, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der die besten schachlichen Argumente hat. Meine sehr und ganz persönliche Meinung ist, dass dieser Ansatz in unser Gesellschaft, die Kraft des Arguments über der Kraft der Lautstärke, immer weniger eine Rolle spielt und Schach als dessen Vertreter geringere Chancen als andere Sportarten hat, akzeptiert zu werden.

Gerade bin ich in Dresden, hier spielen 10 der stärksten Frauen des Landes ein Turnier mit einem Preisfond von 10’000 Euro in äußerst professioneller Atmosphäre. Nun ist die Frage: Wie können wir das Interesse der Medien und damit der Öffentlichkeit gewinnen. Anscheinend ist es möglich, das für einen Schach-WM-Kampf zu schaffen. «SPIEGEL Online» und «Zeit online» berichten ausführlich mit großartiger Berichterstattung. Um eine regelmäßige Darstellung wie andere «Mainstream»-Sportarten zu erreichen, müssen wir in gemeinsamer und vor allem koordinierter (etwas was gelegentlich fehlt) Anstrengung versuchen, ein Grundverständnis für unser Spiel bei der breiten Masse zu erzeugen. Dann haben wir die Chance, auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger eine Rolle zu spielen.

Aber was ist das Image des Schachsport? Freaks ohne Anschluss? Sportart für Super-Intelligente? Schul-AG für Außenseiter? Wenn dem so ist, dann müssen wir etwas tun! Das geht nicht von heute auf morgen, denn die Diskussion wurde in der Schachszene bisher nicht geführt, ob wir nicht gut daran tun, eine Randsportart zu sein. Meine Meinung dazu ist klar: Unser Sport ist interessant, richtig verpackt sehr kommunikativ, und wenn Sie sich heute die Topspieler anschauen, haben wir intelligente, durchtrainierte Leistungssportler, die sich verkaufen können. Mit hochwertiger und beständiger Öffentlichkeitsarbeit können wir ins Bewusstsein der Bevölkerung treten. Konkret und kurzfristig müssen wir freundlicher zu Einsteigern werden, denn in den Vereinen ist das Bild in der Tat teilweise schmuddelig. Auch wenn ich vermutlich einige böse Mails bekommen werde, müssen frische Klamotten, Deo, gepflegtes Auftreten und Genuss von Alkohol nur zur späten Stunde ungeschriebenes Gesetz im Verein werden.

Zusammenfassend also: Wir sind unseres Glückes Schmied, konstante Öffentlichkeitsarbeit, die bereits geleistet wird, zusammen mit einem gemeinsamen Bewusstsein für deren Wichtigkeit sind die beiden Eckpfeiler uns in der breiten Öffentlichkeit zu etablieren.

GM: Sie sind Geschäftsführer der Schachschule Hamburg. Sie haben jetzt Gelegenheit ein wenig Werbung für dieses Projekt zu machen :-)

JC: Die Schachschule Hamburg bietet Schachinteressierten jeden Alters und jeder Spielstärke vom Anfänger bis zum Bundesligaspieler «offline»-Trainingsmöglichkeiten (wie man das glaube ich neudeutsch nennt) an. Dabei versuchen wir uns nach den Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Interessenten zu richten und haben unser Trainingsangebot entsprechend breit aufgestellt. Jeder der also irgendwie an Schach interessiert ist, ist bei uns genau richtig! :-)

GM: Professionelle Schachschulen mit kommerzieller Ausrichtung scheinen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Wie schätzen Sie auf lange Sicht den Markt für solche Projekte ein? Wie sehen Sie diese Schulen im Spannungsfeld der «klassischen» Ausbildungswege junger Schachspieler wie Schulschach-AGs, Schachvereine und ggf. das Training der Verbandskader und schließlich den vielen neuen Spiel- und Trainingsansätzen im Internet?

JC: Die Schachschule Hamburg ist aus dem Hamburger Schachklub, dem größten Schachverein Deutschlands, entstanden und ein Teil dieses Schachklubs. Zwar verstehen wir uns als Unternehmen, müssen und wollen aber auch den Ideen eines gemeinnützigen Vereins wie dem Hamburger Schachklub genügen.

Der Markt für Schachschulen ist aus meiner Sicht sehr groß. Wir haben in Deutschland 90’000 eingetragene Schachspieler, davon alleine können Schachschulen nicht leben. Die Zahl derjenigen, die im Kindesalter oder wann auch immer die Grundregeln kennengelernt haben und grundsätzlich Interesse am Schachspiel bzw. -sport haben, ist ungleich größer. Wenn sich die «Schachszene» weiterhin diesen Umstand bewusst macht, ist der Markt noch lange nicht gesättigt. Übrigens eine Tendenz, die ich aus meiner selbstständigen Arbeit als Trainer untermauern kann. Allein in den vergangenen zwei Monaten musste ich sieben Anfragen von Schülern ablehnen, da ich keine Zeitkapazitäten mehr habe.

Für uns ist Schachschule und Schulschach kein Spannungsfeld, sondern die Grundlage für unsere Existenz. Unheimlich viele engagierte Trainer leisten an Schulen ehrenamtliche Arbeit, die die Basis dafür ist, dass Menschen wie ich und Institutionen wie die Schachschule wirtschaftlich arbeiten können. Ohne den Unterbau der dort geschaffen wird, kann es weiter in der Spitze bzw. für die Spitze keine Zukunft geben.

Auch das Internet ist, denke ich, förderlich für den Schachsport. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht davor fürchten. Jene die ohnehin lieber in ihren eigen vier Wänden bleiben, haben das auch schon vor dem Aufkommen des Internets getan. Der Vorteil des Internets, aus Schachspieler-Sicht, ist, dass man schneller und unkomplizierter mit dem Schachsport in Berührung kommt. Unsere Aufgabe ist es, all jenen, die über das Internet zum Schachsport gekommen sind, Angebote zu unterbreiten, in den Verein zu kommen. Denn seien wir ehrlich: Bei einem Bierchen oder für Kinder und Jugendliche einer Cola in der realen Welt eine Partie Schach zu spielen, entspricht deutlich eher den menschlichen Bedürfnissen, als im eigenen Kämmerlein gegen anonyme Gegner zu spielen. Und auch wenn es einige nicht glauben, die meisten Schachspieler sind sogar extrem in Ordnung.

GM: Sie bieten auch Anfänger-Kurse für Erwachsene und Kurse für Senioren an. Wie werden diese Angebote angenommen?

JC: Im Grundsatz sind wir mit dem Zuwachs an Interessenten zufrieden. Trotzdem muss man einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen, die im Berufsleben stehen und Senioren. So laufen die Seniorenkurse, die wir wöchentlich beispielsweise von 10 bis 12 Uhr anbieten, hervorragend. Berufstätige nach der Arbeit noch von 19 bis 21 Uhr für ein Schachtraining zu begeistern ist, wenn auch nicht unmöglich, doch schwierig. Deshalb gehen wir hier einen zweiten Weg: Wir bieten sogenannte Kompaktkurse an, Kurse also, die an einem Samstag gehalten werden und weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Kurse sehr gut geeignet sind, damit man seinen Partner mitnimmt, um anschließend gut gerüstet zu sein bei einem abendlichen Glas Rotwein auf dem Balkon eine Partie Schach zu spielen. Es ist nicht unser Ziel, jeden zu einem Großmeister zu machen.

Dieses Angebot wollen wir ausbauen, mit Eltern/Kind-Kursen und Trainings, die nicht bei uns, sondern in den Schulen vor Ort stattfinden. Wir haben hier noch einen weiten Weg zu gehen, sind aber überzeugt, dass dies der Richtige ist.

GM: Zu Ihrem neuesten Buch, der «Kleinen Schachschule». Zunächst war ich etwas verwirrt, nach zwei Büchern unter dem Label «Große Schachschule» jetzt auf die «Kleine Schachschule» zu treffen. Können Sie uns Ihre bisherigen Buchprojekte vorstellen und einen Blick auf die nächsten Pläne werfen?

JC: Da muss ich etwas weiter ausholen, aber da ich bisher schon ellenlang geantwortet habe, mögen mir die Leser das verzeihen :-)

Mein erstes Buch schrieb ich im zarten Alter von 19 Jahren, zeitgleich zur Lernphase meines Abiturs. «Die Englische Eröffnung» war der Titel und behandelt eine Schacheröffnung, die ich seit ich denken kann, spiele. Im Anschluss folgte «Die große Schachschule» Damals hatte ich eine Schachschule in Lüneburg und ich habe große Teile des Lehrplans meiner Schachschule in dieses Buch integriert, es folgte ein weiteres Eröffnungsbuch «Die Tarrasch-Verteidigung», ein Buch das aus meiner Sicht für die «Eingeweihten» eine Menge interessante neue Ideen beinhaltet. Anschließend schrieb ich «Die große Schachschule: Aus den Fehlern der Großmeister lernen». Hier habe ich 25 Partien analysiert, an vielen war ich selber beteiligt, wo eine Seite, vertreten durch einen Profispieler, einen schweren Fehler begeht. Mein Versuch war es, und ich hoffe er ist mir gelungen, diesen Fehlern auf den Grund zu gehen und «en passant» weniger erfahrenen Schachfreunden einen Einblick in die Schachszene zu geben.

Zu guter Letzt also «Die kleine Schachschule», auf die ich ebenfalls sehr stolz bin. Einerseits ist sie inhaltlich aus meiner Sicht gut geworden, außerdem hat mal wieder der Verlag hervorragende Arbeit geleistet, was Layout etc. angeht.

Zukünftige Projekte… Mein Plan war eigentlich weniger zu arbeiten :-) Derzeit gibt es einige Angebote Bücher zu schreiben. Meine Idee ist allerdings, einfach eins zu schreiben, ohne dass jemand davon weiß und es dann einem Verlag anzudrehen. Ich habe immer noch die sehr romantische Vorstellung mich einmal in ein Haus auf einer fernen Insel einzuschließen, dort zwei Monate an einem Buch zu schreiben, ohne von außen gestört zu werden. Vielleicht kennen Sie ja einen Verlag mit einem Haus auf einer karibischen Insel? ;-)

GM: Die «Kleine Schachschule» ist vom Typ her sicher mit klassischen Schachlehrbüchern zu vergleichen. Schach-Einführungen für Anfänger gibt es seit mehr als 100 Jahren. Sie erklären elementar die Regeln und geben kurze Abrisse zu Taktik-Motiven, strategischen Prinzipien, zur Eröffnungstheorie und Endspiellehre. Welche neuen Ideen haben Sie für diesen Lehrbuch-Typ eingebracht?

JC: In der «Kleinen Schachschule» geht es darum, kurz und bündig Interessenten am Schach unser Spiel näher zu bringen und ohne großes Hin und Her die Grundlagen zu bieten, um einfach mal eine Partie Schach zu spielen.

Meine neue Idee in dem Buch ist, früher auf grundlegende Strategien in den 3 Phasen Eröffnung Mittelspiel, Endspiel einzugehen. Meine Erfahrung aus den vielen Trainings und Lehrgängen mit Anfängern ist, dass man die Leute durchaus fordern kann und das Interesse am Schach auch und vor allem in den Strategien begründet ist. ■

.

.

.

.

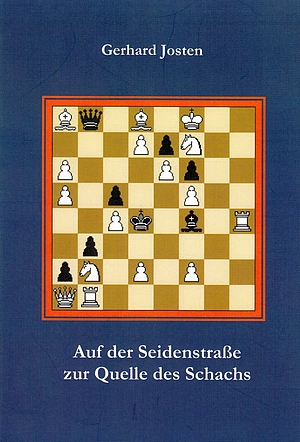

Gerhard Josten: «Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs»

.

Bereicherung des Diskurses über den Schach-Ursprung

Thomas Binder

.

Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.

Die Frage nach dem Ursprung des königlichen Spiels gehört zu den ungelösten Problemen der Kulturgeschichte. Als sicher kann gelten, dass das Schachspiel aus südöstlicher Richtung zu uns gelangt ist. Alle weiteren Details bleiben bisher – und werden es möglicherweise immer bleiben – im Reiche der Mythen verborgen.

Gemeinhin wird der Ursprungsort in einem riesigen Gebiet vermutet, das mit «China, Indien oder Persien» zu umschreiben wäre. Oft wird sogar versucht, einen einzelnen Schöpfer des Spiels zu benennen. Selbst die berühmte Weizenkornlegende reiht sich in diese Überlegungen ein, ist doch die von Feld zu Feld verdoppelte Füllung des Schachbretts mit Weizenkörnern der Lohn für den «Erfinder des Schachspiels».

Zu den Forschern, die sich in jüngerer Zeit auf die Suche nach den Quellen des Schachs gemacht haben, zählt die Initiativgruppe Königstein. Von 1991 bis 2005 trafen sich namhafte internationale Schachhistoriker zu acht Konferenzen. Letztlich konnten auch sie keine schlüssige Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden. Auf der Homepage http://www.schachquellen.de ist ihr Vermächtnis dokumentiert.

Eines der Mitglieder dieser Gruppe ist auch der deutsche Schachhistoriker, -komponist und -schriftsteller Gerhard Josten. Er legt nunmehr in Buchform seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zum Thema vor.

In den Mittelpunkt der Überlegungen stellt er dabei die Seidenstraße – einen Oberbegriff für die Handelsrouten entlang derer schon um die Zeitenwende der Kontakt zwischen Europa und (Ost-)Asien seinen Anfang nahm. Dabei wurden nicht nur Handelsgüter ausgetauscht, sondern auch Wissen, Ideen, Techniken – sicher aber auch Geschichten, Kunst, Überzeugungen – und ganz gewiss auch Spiele und Spielideen.

In einem seiner einführenden Kapitel führt uns Josten in jene Zeit und räumt mit manchen falschen Vorstellungen über die Seidenstraße auf. So musste man keinesfalls den ganzen Weg vom Mittelmeer nach China auf sich nehmen, um von den Segnungen dieser Route zu profitieren. Vielmehr wurden Güter und Ideen über viele Zwischenstationen unter den Völkern weitergereicht, dabei immer wieder verändert und bereichert.

Den letztgenannten Prozess beschreibt Gerhard Josten nun für das Schachspiel, indem er verschiedene (Brett-)spiele ins Feld führt, die in den Ländern entlang der Seidenstraße und in deren weiterem Einflussgebiet verbreitet waren. Er wägt ab, welche Elemente dabei jeweils in das Schachspiel eingeflossen sind, wie sie sich zu einem Spiel vereinigten und ergänzten, das letztlich als Urform des Schachs angesehen werden kann. Hierfür verwendet er an zentraler Stelle und durchaus schlüssig den aus der Philosophie und Religionswissenschaft bekannten Begriff des Synkretismus.

Den Ort, an dem das Schachspiel entstanden sein könnte, bestimmt Josten im Kushanreich, welches innerhalb der Seidenstraße eine solch zentrale Position einnimmt, dass es sich als Schmelztiegel der Kulturen und ihrer Spiele offenbar anbietet.

Hat der Autor damit die Frage nach dem Ursprung des Schachs gelöst? Sicher nicht! Er bereichert aber den Diskurs um eine interessante Hypothese, die über den genannten Entstehungsort hinaus verschiedene neue Ideen einbringt. Ob sie dem Anspruch strenger Wissenschaft standhält, mag Ihr Rezensent nicht beurteilen. Das ist aber auch sekundär, solange keine eindeutig schlüssigeren Erklärungsansätze bekannt sind.

Die von Josten vorgelegte Arbeit ist eine in sich geschlossene Theorie – nicht besser und nicht schlechter als andere. Das Verdienst des Autors besteht darin, seine Ideen in eine auch dem Laien zugängliche Form gebracht und unsere Sinne für das nach wie vor ungelöste Problem geschärft zu haben.

Ob man seinen Gedankengängen in jedem Falle folgen möchte, bleibt dem Leser überlassen. An manchen Stellen konnte ich dies jedenfalls nicht bis ins letzte Detail tun – so als er zu einem unvollständig(!) gefundenen Satz von mehr als 4’000 Jahre alten Spielsteinen eine mögliche Anordnung auf einem 8×8-Brett ableitet, die natürlich der des heutigen Schachs sehr ähnlich ist.

Gerhard Josten bereichert mit seiner neuen Monographie die Forschung zum Ursprung des Schachs um eine interessante Hypothese. Seine Ideen werden schlüssig und gut lesbar vorgetragen, dabei passend illustriert. Die Kaufempfehlung für einschlägig interessierte Leser wird (trotz des recht hohen Preises) gerne ausgesprochen.

Jostens Buch ist angenehm lesbar geschrieben. Hier kommt ihm sein für einen Sachbuchautor überdurchschnittliches Schreibtalent zu Gute, welches ja schon in Romanen erprobt ist. Die Darstellung ist reich und zweckmäßig illustriert, überwiegend mit archäologischen Funden von Spielsteinen und –brettern sowie kartographischen Skizzen. Dabei gelingt Gerhard Josten auch der Spagat zwischen erfrischender Lesbarkeit und wissenschaftlicher Korrektheit im Umgang mit Quellen und Zitaten. Erstere stammen oft aus dem Internet. Der Autor hat, obwohl schon im achten Lebensjahrzehnt stehend, dieses Medium aktiv in seine Forschungsarbeit einbezogen. Zu den Zitaten ist anzumerken, dass englischsprachige in der Regel ohne Übersetzung stehen gelassen wurden.

Als Klammer des Buches dient der sogenannte Babson-Task – eine Aufgabe, die für Schachkomponisten lange Zeit ebenso unlösbar schien, wie für die Historiker die Frage nach den Quellen des Schachs. Auf dem Titelbild prangt (vielleicht nicht ganz zum Thema passend) die bisher beste Darstellung hierzu in einer Aufgabe des Russen Leonid Jarosch. Gegen Ende des Buches kommt Josten darauf zurück. Man mag den Zusammenhang zur Grundthematik etwas bemüht finden, als eine weitere Anregung zum Weiterforschen (z.B. im Internet) nimmt der Rezensent diesen Exkurs gerne auf.

Der Preis des Buches von knapp 30 Euro erscheint mir allerdings etwas zu hoch und wird ihm möglicherweise die verdiente Verbreitung unter Schachspielern, die gern etwas über den Brettrand hinausschauen, erschweren. ■

Gerhard Josten: Auf der Seidenstraße zur Quelle des Schachs, Diplomica Verlag Hamburg, 139 Seiten, ISBN 978-3842892194

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Martin Breutigam: «Himmlische Züge»

.

Jüngste Schach-Historie abwechslungsreich beleuchtet

Thomas Binder

.

Gut drei Jahre nach dem Band «Todesküsse am Brett» legt der Göttinger Verlag «Die Werkstatt» eine zweite Sammlung der Kolumnen Martin Breutigams vor.

Gut drei Jahre nach dem Band «Todesküsse am Brett» legt der Göttinger Verlag «Die Werkstatt» eine zweite Sammlung der Kolumnen Martin Breutigams vor.

Den Rezensenten beeindruckt dabei zuallererst, dass ein nicht auf Schach spezialisierter Verlag das wirtschaftliche Risiko einzugehen bereit ist, sich auf diesem Markt zu platzieren. Ja – das Schachbuch lebt und ist von den modernen Medien mit ihren ureigensten Vorteilen nicht unterzukriegen.

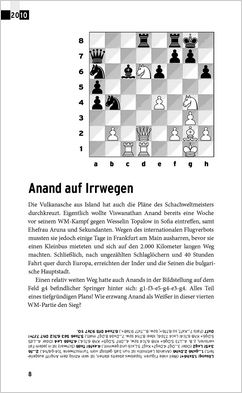

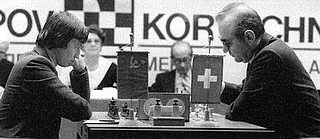

Wir hatten das Vorgängerwerk vor drei Jahren an dieser Stelle rezensiert und könnten heute vieles aus jener Besprechung wiederholen. Erneut handelt es sich um die unveränderte Zusammenstellung von Breutigams Kolumnen in deutschen Tageszeitungen wie dem «Tagesspiegel» und der «Süddeutschen». Diesmal stammen die 140 Beiträge aus dem Zeitraum 2010 bis 2013, schließen also unmittelbar an das Vorgängerwerk an: «Todesküsse am Brett»

Der beleuchtete Zeitraum war schachhistorisch sehr ereignisreich. Zwei Weltmeisterschaften mit Vishy Anand als Hauptperson bilden die Klammer: Das Buch beginnt mit der 4. WM-Partie gegen Topalow in Sofia und endet mit dem spektakulären Finale der vorletzten Partie gegen Carlsen in Chennai. Parallel dazu können wir den Aufstieg des jungen Norwegers verfolgen, der zwar schon 2010 die Nummer 1 der Welt war, jedoch noch nicht mit der jetzigen Dominanz. So berichtet Breutigam etwa Anfang 2011, dass Carlsen gerade innerhalb von vier Monaten acht Partien verloren hatte – bei seiner heutigen Form kaum vorstellbar und längst vergessen.

Neben Carlsens Aufstieg verfolgt die Chronologie übrigens das Vorankommen der deutschen «Schachprinzen» um Rasmus Svane und Matthias Blübaum. Interessante Parallelen, aber gewiss auch Unterschiede werden deutlich.

Höhen und Tiefen bescherten die letzten drei Jahre auch dem deutschen Schach. Da steht der Gewinn der Europameisterschaft 2011 neben dem peinlichen Auftritt einer zweitklassigen Auswahl bei der Schacholympiade ein Jahr zuvor. Weitere Wettkampf-Highlights aufzuzählen, hieße einfach die Schachereignisse dieser Jahre zu wiederholen.

Die große Stärke von Breutigams Buch liegt im Abwechslungsreichtum der Kolumnen. Da stehen Kombinationen aus aktuellen Turnieren neben Porträts einzelner Spieler. Es gibt mehr oder weniger philosophische Betrachtungen und Blicke in die Vergangenheit – letztere allerdings meist mit einem aktuellen Anlass verknüpft. Eine gerade in ihrer Subjektivität starke Auswahl von Spielerporträts komplettiert den Reigen.

Die großen und kleinen Streitfragen der Schachpolitik bleiben nicht ausgespart. An das Konfliktpotential der deutschen Olympiamannschaft 2010 habe ich schon erinnert. Auch die Kandidatur der Herren Karpow und Weizsäcker für Führungspositionen in FIDE und ECU wird besprochen, ebenso wie das Finanzgebaren der türkischen Föderation und die Probleme etablierter Turnierveranstalter (am Beispiel der Chess Classics).

Die aktuellen Diskussionen der Schach-Community (Betrugs- und Verdachts-Fälle, das missratene Steinbrück-Buchcover, diverse Sportgerichts-Urteile und vieles mehr) werden nicht ausgespart.

Obwohl Martin Breutigam auf vordergründig wertende Kommentare weitgehend verzichtet, ist meist klar zu erkennen, wie er Position bezieht.

Schon das sensationelle Preis-Leistungs-Verhältnis macht dieses Kaleidoskop der letzten drei Schachjahre zu einer sicheren Kaufempfehlung. Martin Breutigam ist als unterhaltsamer Autor und kundiger Experte über jeden Zweifel erhaben. Gewisse Abstriche sind allenfalls dem Konzept geschuldet, Zeitungskolumnen unkommentiert und unredigiert zu übernehmen.

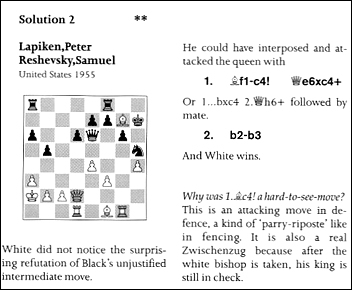

Doch im Blickpunkt steht auf jeder Seite eine tolle Schachkombination, bei der man alle Streitpotentiale und Skandälchen vergessen möchte! Gestaltung und Gliederung sind von «Todesküsse am Brett» unverändert übernommen. Jede Kombination wird auf einer Textseite präsentiert, die zu etwa einem Drittel vom Stellungsdiagramm eingenommen wird. Der Text leitet dann zur Aufgabenstellung über, mit der der Leser aufgefordert wird, den Geistesblitz des jeweiligen Schachmeisters aufzuspüren. Die Lösungen mit Angabe der Hauptvariante und der wichtigsten Abweichungen sowie sehr knappen Erläuterungen sind jeweils kopfstehend am unteren Rand der Seite angeführt. Dem kundigen Schachfreund genügt das allemal, dem interessierten Laien wird hingegen einiges zum Verständnis fehlen.

Etwa ein Dutzend ganzseitige Fotos lockern den Text auf, darunter einige selten gesehene Aufnahmen. Mein Favorit ist Aronjan, der einem Bildhauer Modell sitzt.

Die wortgetreue Übernahme der Zeitungs-Kolumnen hat natürlich ihre Grenzen. Das Buch wendet sich ausdrücklich auch an absolute Schach-Laien (wozu sonst die Erläuterungen zur Schach-Notation im Anhang?) – und diese werden sich mit manchem der knappen Texte doch etwas allein gelassen fühlen. Ergänzungen aus der zeitlichen Distanz hätten zumindest bei einigen Themen gut getan. Leider fehlen neben Hintergrundinformationen auch Datumsangaben zur jeweils originalen Veröffentlichung, es ist jeweils nur die Jahreszahl angegeben. ■

Martin Breutigam: Himmlische Züge – Neue Rätsel und Geschichten aus der Welt der Schachgenies, Verlag Die Werkstatt, 160 Seiten, 978-3730300877

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Peter Mitschitczek: «Fang den König!» (Schach für Kinder)

.

Neue Ideen in der Vermittlung des Kinder-Schachs

Thomas Binder

.

Als langjähriger Schach-Nachwuchstrainer war der Rezensent gespannt, mit Peter Mitschitczeks «Fang den König» ein neues Kinderschach-Lehrbuch in der Hand zu halten. Die Neugier stieg, weil sich der Autor nicht als Schachmeister vorstellt, sondern als Opernsänger. Zwischen diesen beiden Bereichen – seinem Beruf und seinem Hobby – sieht er vielfältige Parallelen, wovon er den Kindern in einem der einführenden Kapitel auch erzählt. Schon dort spürt man, worin Mitschitczeks großes Potential liegen kann: Er spricht die Kids unterhaltsam und erzählerisch an. Man spürt in jedem Satz, dass der Autor Spaß gehabt hat am Formulieren und am spielerischen Entwickeln seiner Ideen.

Als langjähriger Schach-Nachwuchstrainer war der Rezensent gespannt, mit Peter Mitschitczeks «Fang den König» ein neues Kinderschach-Lehrbuch in der Hand zu halten. Die Neugier stieg, weil sich der Autor nicht als Schachmeister vorstellt, sondern als Opernsänger. Zwischen diesen beiden Bereichen – seinem Beruf und seinem Hobby – sieht er vielfältige Parallelen, wovon er den Kindern in einem der einführenden Kapitel auch erzählt. Schon dort spürt man, worin Mitschitczeks großes Potential liegen kann: Er spricht die Kids unterhaltsam und erzählerisch an. Man spürt in jedem Satz, dass der Autor Spaß gehabt hat am Formulieren und am spielerischen Entwickeln seiner Ideen.

Auf 136 kleinformatigen Seiten und von Jürgen Schremser sehr hübsch illustriert will das Buch den Kindern die Grundregeln des Schachspiels nahe bringen. Das Ziel ist auf dem Rücktitel formuliert: «So bist du bestens gerüstet für die erste Schachpartie mit deinen Freunden, Eltern oder Geschwistern!» Damit steckt das Werk wohl einen Anspruchsrahmen ab, der weit unter den möglichen Konkurrenzprodukten liegt. Würde man nämlich «Fang den König!» an der Serie «Fritz & Fertig» des Marktführers messen, so hätte Mitschitczek schon vor dem ersten Zug keine Chance. Jene Produktreihe mit DVDs, Büchern, Rätselblöcken usw. setzt im Angebot für Kinder im Grundschulalter eine ganz andere Marktmacht und Autoren-Kompetenz ein, als es ein Einzelkämpfer leisten kann.

Was lernen wir also auf den 136 Seiten aus der Perlen-Reihe? Es sind wirklich nur die Grundregeln des Schachspiels. Nach 36 Seiten sind wir immerhin so weit gekommen, dass wir das leere Schachbrett richtig vor uns hinlegen und die Figuren in Grundstellung bringen können. Dann folgt die Erklärung der Spielregeln, beginnend mit der Gangart der Figuren. Rochade und en-passant-Schlag sowie die grundlegenden Remis-Regeln bilden schon den krönenden Abschluss. Das Material wird sehr unterhaltsam präsentiert, immer wieder unterbrochen von netten kleinen Abschweifungen. Auch die unvermeidlichen Geschichten der Schach-Folklore wie die Weizenkornlegende und Kempelens Automat dürfen nicht fehlen.

Sehr gut gefällt mir, dass Mitschitczek schon in die frühen Abschnitte immer wieder kleine Aufgaben und Spielideen einbaut – selbst in einem Moment, wo das Kind noch gar keine vollständige Schachpartie spielen kann. Genannt seien etwa die Aufgabe, mit dem Springer von einer Ecke zur anderen zu gelangen oder ein Duell zwischen acht Bauern auf jeder Seite. Besonders gefallen hat mir das Spielchen mit zwei Türmen gegen acht Bauern. Als «running gag» ziehen sich Übungen durch das Buch, bei denen der junge Schachspieler Gummi-Bärchen als Belohnung verdienen kann.

Soweit zu den Stärken des vorliegenden Buches. Etwas schwieriger wird für mich die Bewertung, wenn es um den schachlichen Gehalt geht. Da habe ich nämlich so meine Zweifel, ob der oben formulierte Anspruch «…gerüstet für die erste Schachpartie…» gehalten werden kann. Das schachliche Niveau bleibt doch auf sehr bescheidenem Level stehen. Als höchste Schule bekommen wir das «Schäfermatt» präsentiert, sowie das Treppenmatt mit zwei Türmen.

Und damit sind wir beim eigentlichen Problem: Wo liegt die Zielgruppe für dieses Buch? Der Klappentext bemisst sie mit «… ab 8 Jahren», bei einem großen Online-Händler habe ich «8 – 10 Jahre» gefunden. Das alles ist wohl dem Gedanken geschuldet, dass die Kinder natürlich des Lesens und des selbständigen «Arbeitens» mit dem Buch mächtig sein müssen. Aber – selbst als Schachanfänger dürften Kids in diesem Alter mehr erwarten als ihnen »Fang den König!» bieten kann.

Zumindest teilweise scheint mir das Herangehen des Autors eigentlich auf eine noch jüngere Zielgruppe zu fokussieren, was dann aber am Selbst-Lesen scheitert. Es gibt heute für Kinder dieses Alters (und jüngere!) ein reichhaltiges Schachangebot: AGs in Grundschulen und Kindergärten, spezialisierte Schachschulen für die Jüngsten und spezielles Trainingsmaterial in Hülle und Fülle. Ja, selbst die Turnierlandschaft der Altersklassen U8 und U6 (ja, wirklich) ist heute schon unüberschaubar, ganz zu schweigen von der U10. Schließlich machen Kinder in diesem Alter heute ihre ersten Erfahrungen mit dem Computer und finden auch dabei altersgerechte Einstiege in das königliche Spiel.

Um die Kids wirklich für eine erste Schachpartie zu rüsten, hätte Mitschitczek deutlich weiter ausholen sollen. Bei den elementaren Mattführungen wäre das Matt mit einer Schwerfigur (Dame oder Turm) unerlässlicher Lernstoff. Aus der Endspielwelt wäre sicher noch Elementares über Bauernumwandlungen (Opposition, Quadratregel) denkbar. Mehr Raum als nur eine einfache Aufzählung hätten zudem die grundlegenden Eröffnungsprinzipien (Entwicklung, Rochade, Zentrum) verdient. Stattdessen wird das Schäfermatt präsentiert, was die üblichen Lernziele im Anfängertraining geradezu unterläuft.

Der Autor bringt auf erfrischende und kindgerechte Weise, mit lockerem Sprachstil und guter Bebilderung, neue Ideen in die Vermittlung der Grundregeln des Schachspiels ein. Die Zielgruppe der 8-10-jährigen hätte allerdings deutlich mehr schachliche Substanz vertragen.

Besonders attraktiv für die angesprochene Zielgruppe wären einfache taktische Motive (Springergabel, Fesselung, Abzug, Patt-Tricks, Mattbilder…) gewesen. Gerade solche «action»-lastigen Elemente können die betreffende Altersgruppe für das Schachspiel enorm begeistern. Hier hätte Mitschitczeks Buch seine Stärken in der kindgerechten Erzählweise und der lebendigen Illustration besonders gut ausspielen können. Ich wäre sehr gespannt, wie der Autor diese Themen vermitteln würde.

Aus eigener Erfahrung weiß der Rezensent, dass Kinder der angesprochenen Altersklasse schon sehr bald nach dem Erlernen der Grundregeln weit mehr und Anspruchsvolleres an schachlichem Know-How wollen, brauchen und auch verstehen, eben um wirklich für die erste Schachpartie oder gar das erste Kinderschach-Turnier gerüstet zu sein. ■

Peter Mitschitczek: Fang den König! – Schach für Kinder, Verlag Perlen-Reihe, 136 Seiten, ISBN 978-3990060261

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Mario Ziegler: «Das Schachturnier London 1851»

.

Qualitätsvolle Monographie zu einem schachhistorischen Meilenstein

Thomas Binder

.

Das Jahr 1851 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schachs als Wettkampfsport. Zum ersten Mal trafen einige der anerkannten Meister in einem Turnier aufeinander. Bis dahin hatten sich die Besten der Besten nur in Match-Zweikämpfen gegenüber gestanden. In London nun maßen sich 16 Spieler, darunter gut zur Hälfte Akteure, die man nach heutigem Verständnis etwa zu den Top-20 der Super-Großmeister zählen würde.

Das Jahr 1851 markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Schachs als Wettkampfsport. Zum ersten Mal trafen einige der anerkannten Meister in einem Turnier aufeinander. Bis dahin hatten sich die Besten der Besten nur in Match-Zweikämpfen gegenüber gestanden. In London nun maßen sich 16 Spieler, darunter gut zur Hälfte Akteure, die man nach heutigem Verständnis etwa zu den Top-20 der Super-Großmeister zählen würde.

Den Übergangscharakter der Veranstaltung verdeutlichen auch die Regularien. So war «London 1851» mitnichten ein Turnier, wie wir es heute kennen, sondern eine Folge von KO-Matches, die in einem Finale kulminierte. Eine Begrenzung der Bedenkzeit war nicht vorgesehen, nach 8 Stunden wurde die Partie vertagt. Interessant auch, dass zwar das Anzugsrecht ausgelost wurde, nicht aber die Farbverteilung. So konnte unter Umständen auch Schwarz die Partie eröffnen. Die damit nötige Übersetzung der Partien in die heute übliche Notation mag in einigen Fällen die Quelle von Unklarheiten gewesen sein.

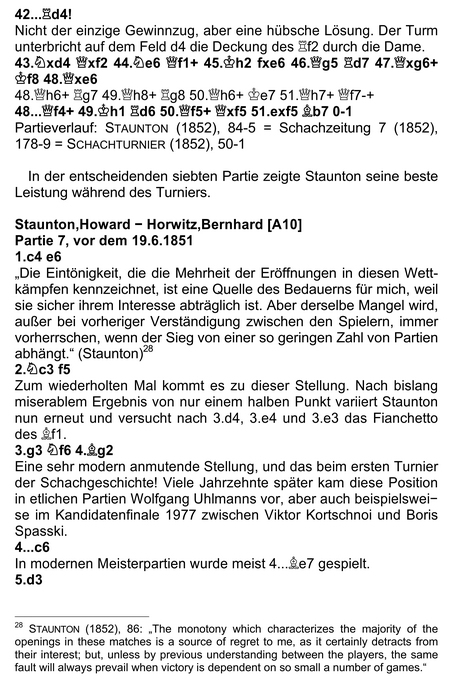

Über das Turnier von London gibt (gab es bisher) zwei Standardwerke: 1852 veröffentlichte der Engländer Howard Staunton das authentische Turnierbuch. Staunton war die zentrale Figur des Londoner Turniers. Er wirkte maßgeblich in Vorbereitung und Durchführung des Turniers mit und nahm zudem als Spieler teil. Sportlich erlebte er allerdings mit Platz 4 eine Enttäuschung. Stauntons verdienstvolles Turnierbuch wurde 2010 von Jens-Erik Rudolph in einer deutschen Ausgabe neu herausgebracht. Den deutschen Klassiker lieferte bereits 1852 der Berliner Verlag Veit & Company. Eine namentliche Nennung des Autors hierzu gibt es bisher nicht. Mario Ziegler – um nun endlich zum hier rezensierten Buch zu kommen – nennt einige Argumente für die Autorenschaft Alexanders von Oppen, des Herausgebers der «Schachzeitung».

Mit dem letzten Satz wurde bereits angedeutet, dass der Historiker Dr. Mario Ziegler in der Tat neue Forschungsergebnisse vorlegen kann. Er arbeitete beide Turnierbücher sowie darüber hinaus zahlreiche Schachzeitungen und –kolumnen (buchstäblich aus «aller Welt») auf. Ein breites Feld für geschichtliche Forschungen lässt das Londoner Turnier allemal. So gibt es bis heute keinen genauen Terminplan des wohl knapp 2 Monate dauernden Wettstreits. Ziegler hat hier Pionierarbeit geleistet, indem er für viele Partien das Datum auf engere Zeiträume eingrenzen konnte. Zu der kontrovers diskutierten Abmachung zwischen dem späteren Turniersieger Adolf Anderssen und seinem Viertelfinalgegner Jozsef Szen über eine Teilung des Preisgeldes, das einer der beiden erringen würde, entwickelt Ziegler in ausführlicher und gut fundierter Argumentation einen eigenen Standpunkt. So ergreift er auch an vielen anderen Stellen sehr wohl Partei für den einen oder anderen Spieler, für den einen oder anderen Kommentator, analysiert und moderiert die einschlägige Fachdiskussion.

Den Hauptteil des Buches bilden die ausführlich kommentierten Partien. Auf ca. 370 Seiten werden die 85 gespielten Schachpartien vorgestellt. Knapp 100 Seiten nehmen die Porträts der 16 Teilnehmer ein – naturgemäß in sehr unterschiedlicher Gewichtung, sind doch über die weniger bekannten Teilnehmer kaum biographische Details verfügbar. Gehen einige der Porträts an die 10 Seiten heran, oder bei Staunton weit darüber hinaus, so ist es bei E.S. Kennedy – nicht einmal die Vornamen sind bekannt – nur eine halbe Seite. Selbst über Anderssens Finalgegner, den Engländer Wyvill kommt kaum mehr als eine Seite zusammen. Das zeigt einmal mehr, auf welch schwieriges Forscherterrain sich Mario Ziegler begeben hat. Komplettiert wird sein Werk durch eine Reihe kürzerer Artikel zur Vorgeschichte und Nachwirkung des Turniers.

Zu den großen Stärken des vorliegenden Buches muss Zieglers Sprachstil gezählt werden. Es ist ein Vergnügen, seine Zeilen zu lesen. Ihm gelingt eine sachliche Darstellung, die ohne emotionale Aufwallungen auskommt und dennoch spannend und lebendig zu lesen ist. Dabei stört es nicht, dass der Historiker nun mal nicht aus dem Korsett einer wissenschaftlich fundierten Arbeit entfliehen kann. Fast jede Seite ist mit umfangreichen Fußnoten gespickt. Neben akribischen Quellenangaben beherbergen sie jeweils den Text der fremdsprachigen Originale. Davon Gewinn zu haben, setzt zwar die sichere Beherrschung der zitierten Sprachen – zudem in zeitgenössischer Ausprägung – voraus, mit diesem Hintergrund kann man aber noch manche Nuancen entdecken, die bei der Übersetzung verloren gegangen sind.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen natürlich die Partieanalysen. Hier leistet der Autor eine solide Arbeit. Jede einzelne Partie wird sehr ausführlich vorgestellt, in angemessener Weise mit Diagrammen illustriert. In der Eröffnungsphase verweist Mario Ziegler an vielen Stellen auf den damaligen Stand der theoretischen Diskussion und auf Vorgängerpartien. Ein Verweis auf heutiges Theoriewissen findet hingegen seltener statt. Der Partieverlauf wird anschaulich geschildert, insbesondere die Wendepunkte werden pointiert herausgestellt. Die analysierten Alternativen und Varianten untermauern die Argumentation. Natürlich stützt sich Mario Ziegler dabei auf Computerhilfe. Er benennt im Quellenverzeichnis selbst die eingesetzten Programmversionen und die benutzte Hardware. In den Kommentaren wird für mich freilich nicht immer erkennbar, wo Ziegler eigene Entdeckungen (bzw. die seines Computers) präsentiert und wo er auf bereits früher veröffentlichte Analysen zurückgreift.

Dem heutigen Leser mag es befremdlich vorkommen, dass damals selbst in einem Elite-Turnier grobe Fehler an der Tagesordnung waren. Auch die geringe Remisquote (nur 7 von 85 Partien) spricht für ein ganz anderes Spielniveau. So gesehen könnte man das vorliegende Werk vielleicht noch um eine globalere Analyse zur Entwicklung der Spielstärke und der Leistungsdifferenzierung in jener Epoche ergänzen.

Neben der schachlich soliden Arbeit überzeugen die Partiebesprechungen durch ihren flüssigen Schreibstil und die nie verloren gehende Einbindung in den Gesamtzusammenhang des Turniers. Etwas unglücklich erscheint allenfalls, dass ab dem Halbfinale auch die Matches der unterlegenen Spieler ohne klare Abgrenzung vorgestellt werden. So steht das große Final-Match zwischen Anderssen und Wyvill nicht am Ende des Buches, sondern wird noch von den Spielen um die Plätze 3 bis 7 gefolgt. Hier könnte ich mir bei einer Überarbeitung eine klarere Teilung in das eigentliche KO-Turnier und die Trostrunde vorstellen.

Nach mehr als 150 Jahren wird von Dr. Mario Ziegler ein neues Standardwerk über das erste große Schachturnier vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen Porträts der 16 Turnierteilnehmer und die ausführliche Besprechung aller 85 Partien. Zieglers Monographie überzeugt gleichermaßen durch fundierte historische Recherche wie flüssig geschriebene Texte.

Das vorliegende Buch macht einen hochwertigen Eindruck. Typographisch gibt es nichts auszusetzen, auch der Umgang mit den zahlreichen Fußnoten ist gelungen. Bedenkt man die enorme Forschungsarbeit, die in diesem Werk steckt, ist der stolze Preis gewiss mehr als gerechtfertigt. Freilich muss offen bleiben, ob es in der Schachszene genügend Interessenten gibt, die es ermöglichen, dass man solche Projekte wirtschaftlich sinnvoll durchhalten kann.

Gerade auch unter diesem Aspekt möchte ich Mario Ziegler viel Erfolg und Beharrlichkeit in seiner Arbeit wünschen. Aus seiner Feder stammen übrigens zwei mindestens genauso reizvolle schachhistorische Projekte: «Die große Schachparade» (an den historischen Epochen orientiert) und «Säulen des Schachs» (Vorstellung wichtiger Orte der Schachgeschichte). Zu beiden Serien ist bislang ein Band erschienen, und man darf erwartungsfroh auf Fortsetzung hoffen. ■

Mario Ziegler: Das Schachturnier London 1851, Verlag ChessCoach, 555 Seiten, ISBN 978-3944158006

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

John Nunn: «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach»

.

Das Schach-Mittelspiel in 100 Lehr-Motiven

Thomas Binder

.

Man muss den englischen Großmeister John Nunn hier gewiss nicht vorstellen, gehört er doch seit Jahren zu den produktivsten und zu Recht beliebtesten Autoren der Schachszene. Sein neuestes Werk «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach» will laut Untertitel die «100 wichtigsten Mittelspielideen» präsentieren. Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie dies gelungen ist, machen wir uns mit dem Aufbau des Buches vertraut.

Man muss den englischen Großmeister John Nunn hier gewiss nicht vorstellen, gehört er doch seit Jahren zu den produktivsten und zu Recht beliebtesten Autoren der Schachszene. Sein neuestes Werk «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach» will laut Untertitel die «100 wichtigsten Mittelspielideen» präsentieren. Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie dies gelungen ist, machen wir uns mit dem Aufbau des Buches vertraut.

Nach zwei vielversprechenden Einführungsbeiträgen («Mythen des Mittelspiels» und «Die Verbundenheit aller Dinge») folgen acht etwa gleichwertige Kapitel zu den wichtigsten Themen des Mittelspiels. Die Titel dieser Abschnitte sprechen für sich: Materielle Ungleichgewichte; Strategie; Aktivität; Angriffsspiel; Verteidigungsspiel; Bauernstruktur; Typische Zentrumsformationen; Typische Fehler.

Dabei fällt eigentlich nur das Kapitel «Angriffsspiel» etwas aus dem Rahmen. Es widmet sich vorwiegend taktischen Ideen (z.B. klassischen Opfermotiven). In den übrigen Abschnitten dominiert strategische Überlegung – und damit erfüllt sich auch die Erwartungshaltung, die zumindest der Schreibende an ein Mittelspielbuch knüpft. Eine Ausnahmestellung nimmt allenfalls noch das Schlusskapitel ein, in dem es weniger um konkrete Motive auf dem Schachbrett geht, als um das Denken des Schachspielers. So wird hier z.B. davor gewarnt, den Besitz des Läuferpaars bereits als gewinnbringenden Vorteil zu überschätzen, oder ein dargebotenes Opfer ohne Prüfung von Alternativen automatisch anzunehmen.

Besonderen Gewinn habe ich aus den Kapiteln über «materielle Ungleichgewichte» (z.B. Stellungen mit Mehr-Qualität oder den unterschiedlichen Kompensationen für eine Dame) und über Zentrums-Formationen gezogen. In letztgenanntem geht es um Zentrums-Strukturen, die sich typischerweise aus ganz bestimmten Eröffnungen ergeben. Das sind Themen, die in der einschlägigen Literatur unterrepräsentiert sind, und deren Vermittlung wohl auch einen solch profilierten Autor wie John Nunn braucht. Hier kommen sie in einer Form herüber, die auch dem Spieler mit Elo-Niveau unterhalb der magischen 2000 verständlich wird.

Jedes der oben erwähnten Kapitel beginnt auf zwei dicht bedruckten Seiten ohne jeden Partiebezug mit einer theoretischen Einführung. Ehrlich gesagt, sind diese Texte für den Leser ziemlich anstrengend. Da man sie aber für das Verständnis der folgenden Seiten unbedingt lesen sollte, müsste hier nach einer etwas attraktiveren Gestaltung gesucht werden.

Dann folgt jeweils die Vorstellung der zugehörigen «Mittelspiel-Ideen». Diese summieren sich über die acht Komplexe dann auf jene versprochenen 100 Motive. Jedes einzelne wird mit passenden Partien illustriert, die mustergültig kommentiert sind. Zwei Diagramme zu jeder Partie (bzw. jedem Partie-Fragment) geben Gelegenheit, dem Text auch ohne Schachbrett zu folgen. Die eingestreuten Varianten halten sich in Umfang und Tiefgründigkeit genau an das notwendige Maß. Hier schreibt ein Autor für seine Leser, der genau weiß, was sie von ihm erwarten.

Leider hat sich John Nunn – in meinen Augen unnötig – etwas enge Ketten angelegt, die den Gesamteindruck ein wenig trüben. Es beginnt mit der strengen Systematisierung, bei der nun mal genau 100 Motive heraus kommen sollten. War das Nunns Idee oder hat hier der Verlag einen gut gemeinten Rat gegeben? So stehen Themen gleichberechtigt nebeneinander, die gewiss eine – auch im Umfang – unterschiedliche Präsentation verdient hätten.

Geht dieses Muster z.B. bei taktischen Motiven (Idee 43: «Das Springeropfer auf d5 im Sizilianer») gut auf, so stößt es bei strategischen (Idee 21: «Der Minoritätsangriff») oder gar psychologischen (Idee 97: «Mangelnde Wachsamkeit») an seine Grenzen. Ja, das (selbst?) angelegte Korsett wird noch enger: Jede «Idee» wird auf genau 2 Seiten vorgestellt, mit je 2 Partien (je genau eine pro Seite), jede Partie mit genau 2 Diagrammen illustriert, in jeder Druckspalte genau ein Diagramm. Schade – da werden Reserven verschenkt, die eine differenziertere Darstellung der Themen möglich gemacht hätten.

John Nunns «Das Verständnis des Mittelspiels im Schach» spricht mit 100 Motiven wichtige strategische, taktische und psychologische Aspekte an. Auch wenn buchformale Restriktionen vorhanden sind: Das neueste Werk des berühmten Schachautors stellt eine wertvolle Lektüre für Spieler ab mittlerem Vereinsspielerniveau dar. Empfehlenswert!

Ein großes Lob hingegen ist der Partieauswahl zu zollen. Die Beispiele stammen überwiegend aus der aktuellen Turnierszene des 21. Jahrhunderts. Selbst zu bereits bekannten und in der Literatur oft behandelten Motiven finden sich also neue Gedanken.

Das Buch kann jedem Spieler ab mittlerem Vereinsspielerniveau (was ich mal mit ELO ab 1800 ansetzen würde) empfohlen werden, der sich im schwierigen Feld der Planfindung und Stellungsbewertung in komplexen Mittelspielstellungen verbessern möchte. Er wird vom Autor anspruchsvoll gefordert, aber immer didaktisch geführt und nicht im Variantengestrüpp alleingelassen. Empfehlenswert! ■

John Nunn: Das Verständnis des Mittelspiels im Schach, Gambit Publications, 240 Seiten, ISBN 978-1906454388

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Ripperger / Wietek / Ziegler: «Die Säulen des Schachs – Paris»

.

Interessanter Exkurs in die Schach-Kulturgeschichte

Thomas Binder

.

Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.

Der saarländische Verlag ChessCoach überrascht die Schachwelt mit einem weiteren ambitionierten Projekt zur Schachgeschichte. Neben ihre Reihe «Die große Schachparade» stellen die gleichen Autoren nun mit «Die Säulen des Schachs» eine Serie mit substantiell anderem Ansatz: Konzentriert sich die Schachparade auf das Turnierschach und seine Meister, wird bei den «Säulen des Schachs» der gesamte historische und kulturelle Kontext in den Vordergrund geholt. Es ist also dem Verlag das Durchhaltevermögen zu wünschen, beide Projekte komplettieren zu können.

Im 19. Jahrhundert fand das Königliche Spiel seinen Weg vom Zeitvertreib der höfischen Gesellschaft in die Kreise des gebildeten Bürgertums. Zugleich entwickelte es sich zu jenem Gesamtbild aus Kunst, Wissenschaft und Sport, als das wir es noch heute wahrnehmen. Die Autoren haben den interessanten Ansatz gewählt, diese Entwicklung am Beispiel von fünf europäischen Metropolen nachzuzeichnen. Dem Eröffnungsband über Paris sollen noch London, St. Petersburg, Wien und Berlin folgen.

Im Buch stehen die schachlichen und die gesamt-geschichtlichen Beiträge etwas nebeneinander. Man hat den Eindruck, dass die Autoren – darunter der dem interessierten Publikum gut bekannte (Schach)-Historiker Helmut Wieteck – doch ein wenig aneinander vorbei gearbeitet haben. Die Verschränkung der beiden Ebenen gelingt nur stellenweise. Da das Buch allerdings in ca. 40 kurze Kapitel gegliedert und im übrigen sehr reichhaltig bebildert ist, kann man sich gut orientieren und Schwerpunkte setzen.

In den geschichtslastigen Abschnitten sind historische Ereignisse sachlich dargestellt, etwa die Französische Revolution oder der Deutsch-Französische Krieg. Umfangreiche Porträts stellen uns eine überraschend große Zahl historischer Personen vor: Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Politiker, Adlige, Philosophen, Komponisten… Nicht in jedem Fall wird der Bezug zum Gesamtthema deutlich.

Wer sich jedoch darauf einlässt, wird viel Wissenswertes erfahren, auch wenn seine Erwartungen an das Buch vielleicht andere waren. Insgesamt nehmen diese Themen gut die Hälfte des Raumes ein und sind mir damit ein wenig überrepräsentiert.

Beim flüchtigen Vergleich wird offenbar, dass heutzutage die universelle Wissensquelle «Wikipedia» auch für die Autoren einen unverzichtbaren Faktenfundus bildete. Einzelne Formulierungen stimmen auffällig überein, die Grenze zum Plagiat wird freilich nie auch nur andeutungsweise sichtbar.

Blicken wir auf den schachlichen Anteil des Buches, so beginnt die Reise im berühmten Pariser Café de la Régence, also bei Kaffeehaus-Schach im besten Sinne. Morphy tritt auf und die berühmte Partie des Meisters Legall (heute als Seekadettenmatt bekannt) wird besprochen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Paris in der Tat der schachliche «Nabel der Welt». Mit Namen wie Philidor, Deschapelles, de la Bourdonnais und Saint Amant sowie ihren jeweiligen Gegnern kann man nicht nur Pariser sondern europäische Schachgeschichte schreiben. Natürlich fehlt auch die Fernpartie gegen London nicht, mit welcher die Pariser Spieler die «Französische Verteidigung» begründeten.

Wenig später prägten Immigranten das Schachleben der französischen Metropole. Namen wie Kieseritzky und Bernstein sind uns heute vielleicht gerade noch geläufig. Im vorliegenden Buch sehen wir nicht nur ihre Partien, sondern erfahren Wissenswertes über die spielenden Personen. Die Autoren lassen sie mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihrem persönlichen Schicksal lebendig werden.

Die Wende zum 20. Jahrhundert und seinen Formen des Wettkampfschachs symbolisieren in Paris die Weltausstellungen der Jahre 1867, 1878, 1889 und 1900. Mit einer Ausnahme wurden sie von hochkarätigen Schachturnieren flankiert. Eingebettet in gelungene Artikel zum zeithistorischen Umfeld der Ausstellungen – hier gelingt das oben angemahnte Zusammenspiel sehr gut – werden die Turniere durch vollständige Kreuztabellen und einige Partiebeispiele präsentiert. Mit Meistern wie Steinitz, Winawer, Zuckertort, Blackburne, Anderssen, Lasker, Pillsbury, Marshall, Tschigorin und vielen anderen traf sich die Weltelite an der Seine.

Die beiden letzten Textseiten sind – nach meinem Geschmack etwas unmotiviert – dem französischen Maler Marcel Duchamp gewidmet. Seine schachliche Bedeutung – er spielte u.a. bei fünf Olympiaden – ist unbestritten. Jedoch fällt seine Karriere zeitlich aus dem thematischen Rahmen des Buches.

Die Autoren stellen das Schachspiel in den Zusammenhang der historischen Ereignisse und kulturellen Entwicklungen in der französischen Hauptstadt. Die Gewichtung mag dem Leser etwas zu sehr auf den nicht-schachlichen Themen liegen. Seine wahre Stärke offenbart das Buch aber bei den Porträts heute fast vergessener Meister. Die Serie mit vier weiteren geplanten Bänden über europäische Schach-Metropolen darf mit Spannung erwartet werden.

Insgesamt werden uns 34 Partien der Protagonisten vorgeführt und von Reinhold Ripperger knapp kommentiert. Hier hätte man sich etwas mehr schachliche Analyse gewünscht, zumal wenn man weiß, dass Ripperger als erfahrener Trainer hier seine große Stärke hat. Auch dabei wäre der historische Kontext von Interesse. Wenn es z.B. zu einer Partie von 1843 lapidar heißt: «Wir befinden uns hier in der Tarrasch-Variante des Damen-Gambits.», so drängt sich die Frage auf, welche Rolle diese Variante damals – ein halbes Jahrhundert vor Tarrasch – spielte.

Wenn es also an diesem Buch den einen oder anderen Kritikpunkt gibt, so hat das vor allem mit der Erwartungshaltung des Rezensenten zu tun. Der Spagat, Schach im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung einer Epoche zu präsentieren, ist noch nicht oft versucht worden. Nur selten ist er besser gelungen, als es Ripperger, Ziegler und Wieteck tun. Wünschen wir dem Buch einen Leserkreis, der das Bildungsinteresse mitbringt, diese Idee zu tragen. Das Projekt sollte unbedingt gelingen – der Gesamtwert erschließt sich gewiss erst aus dem Blick auf alle fünf vorgesehenen Ausgaben. ■

Reinhold Ripperger / Helmut Wieteck / Mario Ziegler: Die Säulen des Schachs – Paris, ChessCoach Verlag, 212 Seiten, ISBN 978-3981190571

.

Weitere Schach-Rezensionen im Glarean Magazin

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor R. Ripperger («Gegenspiel»)

.

Reinhold Ripperger: «Gegenspiel»

Thomas Binder

.

Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

Repertoirebücher nehmen im Spektrum der Eröffnungsliteratur einen breiter werdenden Raum ein. Sie haben den unbestreitbaren Vorteil einer hohen Praxistauglichkeit. Autor und Leser können sich auf die für sie wirklich relevanten Systeme beschränken und in diese vertiefen. Während bei den reinen Eröffnungs-Nachschlagewerken inzwischen wohl elektronische Medien und Datenbanken konkurrenzlos sind, ist hier dem gedruckten Buch ein Platz weiterhin sicher. Der saarländische Schachtrainer Reinhold Ripperger hat nach «Anzugsvorteil» – einem Weißrepertoire für den e4-Spieler – nun mit «Gegenspiel» das Pendant für den Nachziehenden vorgelegt. Ein Repertoire für Weißspieler, die den Damenbauern bevorzugen, ist in Vorbereitung.

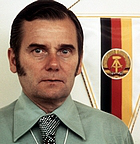

Reinhold Ripperger (Dipl. Sozialarbeiter) wurde 1954 in St. Ingbert/D geboren, wo er auch heute noch mit Ehefrau und Tochter lebt. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er aktiver Schachspieler. Er durchlief die Ausbildung des Deutschen Schachbundes und erhielt 1985 die Trainerlizenz.

Rippergers Schwarz-Vorschlag klingt auf den ersten Blick banal und schmalspurig: «Ziehen Sie 1… e6, egal was der Gegner eröffnet haben mag.» Dieses Vorgehen (wahlweise auch mit c6, d6, g6 oder anderen Zügen zelebriert) ist so selten gar nicht anzutreffen. Aber nicht immer ist es von Verständnis für die entstehenden Stellungen getragen. Man muss also bei der Repertoireplanung einen Schritt weiter gehen – und das tut Reinhold Ripperger.

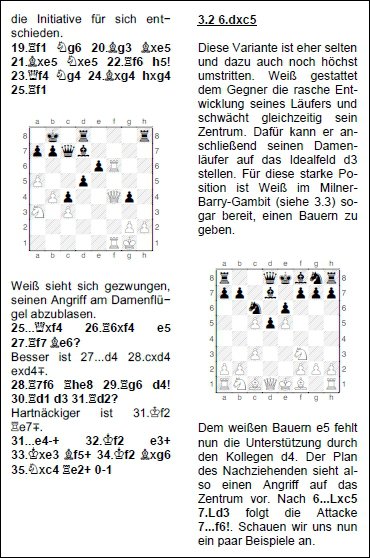

Gegen 1. e4 landet man im Franzosen, wobei Ripperger auch in der Folge eine sinnvolle Auswahl anbietet – immer dort, wo Schwarz Gelegenheit hat, das Spiel zu bestimmen. Gegen 1. d4 fokussiert er sich streng auf den modernen Stonewall, bei dem Schwarz seine weiteren Bauern auf c6, d5 und f5 platziert, den Königsläufer aber im Gegensatz zum klassischen Stonewall auf d6. Die somit abgegrenzte Eröffnungswahl ist nicht nur von Ripperger selbst, sondern von mehreren namhaften Großmeistern erprobt und hat sich bewährt. Insbesondere verweist der Autor darauf, dass sich in beiden Eröffnungen ähnliche Motive ergeben und dem Spieler die Orientierung erleichtern. Bei der weiteren Variantenauswahl entscheidet sich Ripperger immer für offensive Abspiele, verspricht seinem Leser ein «Spiel auf Gewinn». Mit Schwarz wird also nicht ängstlich geklammert, sondern getreu dem Titel des Buches aktives Gegenspiel gesucht.

Angenehm fällt dabei auf, dass der Leser nicht mit ellenlangen und vielfach untergliederten Zugfolgen allein gelassen wird. In angemessenem Umfang werden der Sinn der einzelnen Züge und der dahinter stehende strategische Plan erläutert. Zwei bis drei Diagramme pro Seite lockern den Text auf und lassen es zu, die Ausführungen auch «vom Blatt» zu verfolgen. Nun hatte der Rezensent natürlich weder das Wissen noch die Zeit, jede einzelne Variante auf ihren schachlichen Gehalt zu prüfen. Stichproben haben aber das Vertrauen in Rippergers fundierte Analysen gestärkt. Dabei ist der Autor ein unabhängiger Geist, der vor der Autorität von Großmeistergenerationen und rechenstarken Computern nicht erschrickt, wenn es eigene Ideen zu vertreten gilt. Mit Blick auf das eigene Repertoire habe ich exemplarisch eine Variante geprüft: Nach 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 verfügt Weiß über die interessante Gambitfortsetzung 4. Ld2. Sie hat einen gewissen schachhistorischen Wert, stand u.a. 1950 im Kandidatenwettkampf zwischen Bronstein und Boleslawski auf der Tagesordnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man damit selbst gestandene Französisch-Spieler aus dem Gleis ihrer Vorlieben werfen kann. Ripperger nun lässt seine Leser nicht im Regen stehen: Er empfiehlt sehr deutlich die Antwort 4… Sc6! Der Blick auf die Schach-Software «Fritz» bzw. in die «Mega Database» enthüllt dies als einen echten Geheimtipp: Die Datenbankstatistik zeigt, dass er gerade mal mit einer Häufigkeit von 4% in dieser Stellung gespielt wird und auch nach längerer Rechenzeit, weist «Fritz 13» den Zug erst als Nr. 4 oder 5 seiner Kandidatenzüge aus. Mit solchen Empfehlungen kann Reinhold Ripperger also auch dem gestandenen Spieler noch viele neue Ideen vermitteln.

Schach-Autor und -Trainer Reinhold Ripperger legt mit «Gegenspiel» ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire mit Schwerpunkt «Französisch» vor. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge.

Gelungene Gestaltung und Typographie sorgen dafür, dass man das Buch jederzeit gern zur Hand nimmt. Der auf den ersten Blick vielleicht etwas hohe Preis ist durch den enormen Arbeits- und Analyseaufwand gerechtfertigt. Hier wird eine eigene Leistung des Autors verkauft, der wohl zu jeder Aussage des Buches stehen kann – keine schnell dahin geschriebene Computeranalyse. Einziger Kritikpunkt: ca. 35 Seiten mit insgesamt 100 Testaufgaben einschließlich Lösungen und Punktbewertung scheinen mir in einem Repertoirebuch entbehrlich. Abgefragt wird hier nicht schachliches Können, sondern «nur» das Erinnern der vorgestellten Varianten.

Alles in allem: Basierend auf der Empfehlung «Spiele immer 1… e6» legt Reinhold Ripperger ein praxistaugliches Schwarz-Repertoire vor. Neben einer gezielten Auswahl von Französisch-Varianten konzentriert er sich auf den Modernen Stonewall. Die Stärke des Buches liegt in der Eigenständigkeit seiner Analysen und den angemessenen Erläuterungen zum strategischen Gehalt der empfohlenen Züge. ■

Reinhold Ripperger: Gegenspiel – Ein dynamisches Repertoire für den Schwarzspieler, ChessCoach-Verlag, 272 Seiten, ISBN 3-981190-57-0

.

Leseproben

.

.

.

Interview mit dem Schach-Autor Reinhold Ripperger

«Eröffnungstheorie ist ein lebendiger Prozess»

.

Glarean Magazin: Herr Ripperger, in den letzten 2-3 Jahren steht Ihr Name immer wieder für interessante Neuveröffentlichungen auf dem Schachbuch-Markt. Den Menschen dahinter kennen sicher nur wenige. Möchten Sie sich bitte kurz den Glarean-Lesern vorstellen?

Reinhold Ripperger: Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, bin von Beruf Sozialarbeiter und lebe im Saarland.

GM: Als sehr aktiven Turnierspieler weist Sie schon die DWZ-Datenbank des deutschen Schachverbandes aus. Ihre Bücher lassen vermuten, dass Sie auch als Trainer Erfahrungen gesammelt haben?

RR: Ich bin seit über 30 Jahren Trainer und im Besitz der B-Lizenz. Als Spieler des SC Anderssen St. Ingbert und des SC Caissa Schwarzenbach habe ich in der Oberliga Südwest und in der 2. Bundesliga gespielt.

GM: Der Blick auf Ihre Homepage offenbart, dass es neben dem Schachspieler Ripperger noch einen auf ganz andere Art interessanten Menschen gibt – den Liedermacher. Erzählen Sie doch bitte ein wenig über diese Seite.

RR: Ich liebe gute Musik und bin ein glühender Fan von Reinhard Mey. Ich schreibe selbst hin und wieder ein Lied und veranstalte Liederabende, bei denen ich Keyboard spiele und neben eigenen Liedern auch Stücke von Hannes Wader, Reinhard Mey oder den Wise Guys singe. Im übrigen bin ich der Ansicht, dass Schach und Musik eng miteinander verwandt sind.

GM: Zurück zum Schachautor: Wenn ich nichts übersehen habe, liegen aus Ihrer Feder – zum Teil mit Co-Autoren – knapp 10 Bücher vor. Das Spektrum ist breit, der Schwerpunkt liegt aber bisher im Eröffnungsbereich. Wie schreibt man eigentlich heute in der Zeit der Datenbanken ein Eröffnungsbuch, das sich vom Durchschnitt abhebt? Wie ist das Verhältnis von eigener Erfahrung zur Vorgefassten Meinung anderer Autoren bzw. der Einschätzung der Computerprogramme?

RR: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche in meinen Büchern, wie auch im Training, die Denkweise meiner Leser zu verändern. Ich lege großen Wert auf die Stellungsbeurteilung und das Schmieden eines sinnvollen Planes. Ich gehe auf die Feinheiten der Position ein und will so die strategischen und taktischen Fertigkeiten meiner Leser ausbilden. Die Computerprogramme sind wahnsinnig stark geworden, können aber einem Spieler keinen Plan erklären. Oft „sehen“ sie auch selbst keinen Plan. Selbstverständlich greife ich bei der Analyse einer Variante manchmal auch die Idee eines anderen Autors auf und versuche diese in meine Überlegungen einzubeziehen.

GM: Was muss heute ein gutes Eröffnungsbuch bieten, um einen Mehrwert gegenüber computergestützten Medien zu erreichen?

RR: Ich versuche dem Lernenden zu vermitteln, wie er sich ein vernünftiges Eröffnungsrepertoire zusammenstellt, seine ihm zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzt. Ich versuche ihm wertvolle Ratschläge zu geben, welche psychologischen Einflüsse in einer Schachpartie zum Tragen kommen. Ein Fehler auf dem Brett entspringt einem Defizit im schachlichen Denken. Das versuche ich meinen Schülern klar zu machen.

GM: Einige Ihrer Bücher, darunter das aktuelle «Gegenspiel» verstehen sich als Repertoire-Empfehlung. Der Markt scheint gerade in diesem Bereich zu boomen. Ist das ein Trend «weg vom allgemeinen Eröffnungslexikon» hin zum «individuellen Rundum-Sorglos-Paket»?

RR: Wie ich schon sagte, kann ein Computer kein Eröffnungsrepertoire zusammenstellen. Außerdem ist die Eröffnungstheorie im modernen Schach ein lebendiger Prozess, der ständig im Fluss ist und von ehrgeizigen Spielern stetig beobachtet und weiterentwickelt wird.

GM: Leben Sie eigentlich das Konzept «… im ersten Zug immer e7-e6» auch selbst vor und wenn ja, mit welchen Erfahrungen?

RR: Ja, oft spiele ich selbst so. Das hat mir zum Beispiel in der Französischen Verteidigung eine Menge Erfahrung eingebracht. Natürlich muss ich hin und wieder von diesem meinen Gegnern bekannten Repertoire abweichen, um Vorbereitungen aus dem Weg zu gehen und mit der einen oder anderen Überraschung aufzuwarten.

GM: An «Gegenspiel» gefällt mir besonders, dass Sie den Leser nicht mit langen Varianten allein lassen, sondern die Idee einzelner Züge in kurzen und verständlichen Erklärungen erläutern.

RR: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selbst sehr ungern endlos lange Varianten mit eingeschobenen Untervarianten nachspiele. Dann ist es doch selbstverständlich, dass ich das meinen Lesern ersparen möchte. Das soll aber nicht heißen, dass ich in meinen Büchern den Königsweg gefunden habe. Es gibt andere Konzepte, die bei anderen Schachspielern auf große Zustimmung stoßen und das ist auch in Ordnung.

GM: In den Katalogen finde ich ein Buch, das – nicht nur in Ihrem bisherigen Schaffen – aus dem Rahmen fällt. «Die große Schachparade 1», angekündigt als Streifzug durch die Turnierwelt vor 100 und mehr Jahren. Die Ziffer «1» weckt in mir die Erwartung, dass wir es hier mit einem auf Fortsetzung angelegten Projekt zu tun haben. Erzählen Sie uns bitte, worauf wir uns hier freuen dürfen.

RR: Die Schachparade ist kein klassisches Lehrbuch sondern mehr ein Lesebuch zum Thema Schach in unterschiedlichen Epochen und Ländern. Wir wollen den Lesern die Menschen hinter den Schachspielern näher bringen und interessante Details über Zeitgeist, politische und gesellschaftliche Hintergründe vermitteln. Das Buch ist sehr aufwendig gestaltet mit vielen Fotos und in Hardcover produziert ein echter Hingucker. Es werden nach und nach weitere Bände folgen.

GM: Sie veröffentlichen im Eigenverlag „ChessCoach“. Was hat Sie und Ihren Partner bewogen, einen eigenen Verlag aufzubauen?

RR: Ein eigener Verlag hat natürlich den Vorteil, dass man seine Vorstellungen eins zu eins umsetzen kann. Natürlich bringt es deutlich mehr Arbeit mit sich, das Buch nicht nur zu konzipieren, sondern auch am Markt zu platzieren, ein Vertriebsnetz aufzubauen und mit dem Buchhandel Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Dennoch stellt es auch eine interessante Erfahrung dar, auf diesem Sektor tätig zu sein. Der Verlag ChessCoach ist ständig auf der Suche nach neuen Autoren und interessanten Konzepten. Da ich auf Grund meiner Schwerbehinderung nicht mehr im Berufsleben stehe, kann ich für den Verlag mehr Zeit aufwenden und habe gleichzeitig eine interessante und sinnvolle Beschäftigung. Dennoch muss man es als Liebhaberei ansehen, da angesichts der geringen Auflage eines Schachbuchs die Kosten-Nutzen-Rechnung in den Hintergrund tritt und kaufmännischen Anforderungen nicht genügt.

GM: Welche aktuellen Projekte hat der ChessCoach-Verlag denn in der Pipeline?