.

Ich bin Diplomschriftsteller:

von 2003 bis 2008 studierte ich Kreatives Schreiben & Kulturjournalismus an der „Schreibschule“ Hildesheim.

.

- Wikipedia-Eintrag zum Studiengang

- Bücher von Hildesheimer Studierenden, die ich empfehle

- Buch zum ersten Semester, das ich heraus gab: „Kulturtagebuch: Leben und Schreiben in Hildesheim“

- kurzer Hildesheim-Text von mir, 2012

- Text von mir, 2014: „Irgendwas mit Schreiben: Diplomschriftsteller im Beruf“

- Text über Sexismus, Klassismus und Probleme in Hildesheim, 2017

.

Das Forschungskolleg „Schreibschule Frankfurt“ forscht seit 2016 zu Poetik, Publizistik und Performanz von Gegenwartsliteratur.

Am 1. und 2. Februar 2018 richtete das Kolleg eine Postgraduiertenkonferenz aus: Vorträge, drei kurze Diskussions-Panels… und eine Lesung, bei der ich zusammen mit den Autorinnen Martina Hefter und Kerstin Preiwuß las und über unsere Schreibschul-Zeit sprach, moderiert von Herausgeber (und Hildesheimfreund) Jan Fischer.

.

.

2006 war ich das erste Mal auf einer Postgradiertenkonferenz:

Ich sprach an der Cornell University über die Poetik von Max Goldt.

.

Die Schreibszene Frankfurt ist mir wichtig, weil dort Freund*innen, Expert*innen und Stimmen, die ich online und in Feuilletons ernst nehme, ohne Polemik und auf hohem Niveau über Fragen sprechen, die mich seit 2003 beschäftigen. 2016 fuhr ich privat zur Eröffnungsveranstaltung der Schreibszene in Frankfurt. 2018 eingeladen zu werden, um dort am 2. Februar, zum Abschluss der Konferenz, zu lesen, freute mich.

Ich kam schon am Vortag – hörte bei der Konferenz zu, schrieb ein wenig mit, twitterte zum Hashtag Institutsprosa, machte Fotos.

Hin und wieder werde ich eingeladen/engagiert, um auf Tagungen, Festivals, Literaturveranstaltungen einen Liveblog zu fühen, z.B.

- beim Open Mike 2012

- beim Literaturfestival Sprachsalz

- für Deutschlandradio Kultur zur Frankfurter Buchmesse 2014 und zur Leipziger Buchmesse 2016

- zum schwulen Literaturfestival „Empfindlichkeiten“ des LCB Berlin

- …und, alle drei Jahre, zu PROSANOVA

.

Zur „Institutsprosa“-Konferenz führte ich keinen Liveblog: Während neun 30-Minuten-Vorträgen und drei kurzen Panel-Diskussionen tippte ich Stichpunkte, interessante Formulierungen, Kernthesen und schnelle Ideen mit. Schnelle Notate. Bruchstücke – die ich heute hier im Blog kurz teile.

Ich empfehle, den Band zur Tagung abzuwarten und die Texte/Vorträge bald komplett zu lesen.

Doch bis dahin: kurze Stichpunkte – auch als Einladung, die elf Vortragenden als Expert*innen für z.B. Artikel anzufragen.

Es gab *keinen* dümmlichen, polemischen, halb-durchdachten Vortrag. Ich nahm viel mit!

.

.

Die Ausschreibung für die Vorträge – von mir etwas gekürzt/vereinfacht:

.

Call for Papers

Im Begriff ‚Institutsprosa‘ schwingen Vorurteile, Vorbehalte gegen Literatur, die an sogenannten ‚Schreibschulen‘ entstand:

Es fehle den Texten an Welthaltigkeit und Erfahrungsreichtum, an Genie und Esprit – und überhaupt sei Schreiben an einer Universität gar nicht lehrbar.

Ausbildungspraktiken, Funktion und Selbstverständnis deutschsprachiger Literaturinstitute wurden in den letzten Jahren in Feuilleton und Betrieb immer wieder diskutiert worden – und zwar meist unter negativen Vorzeichen.

Am medienwirksamsten entfaltete sich 2014 die sogenannte Kessler-Debatte, welche im Feuilleton allzu vorschnell auf den Vorwurf verkürzt wurde, die deutsche Gegenwartsliteratur sei „brav und konformistisch“.

Ähnliche Diskussionen kennzeichneten auch die Geschichte der US-amerikanischen Creative Writing Programs.

Während in den USA die institutionalisierte Ausbildung von SchriftstellerInnen nach 1945 zu einem beherrschenden Faktor der Produktion von Literatur wurde, erlangten Schreibschulen im deutschsprachigen Raum erst in den letzten 20 Jahren Bedeutung:

1995 wurde das Deutsche Literaturinstitut Leipzig (in Nachfolge des Johannes R. Becher-Instituts der DDR) gegründet, 1999 folgte die Einrichtung des Studiengangs „Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus“ in Hildesheim, 2006 kam das Schweizerische Literaturinstitut in Biel hinzu.

Die Schreibschulen in Hildesheim und Leipzig bekommen jährlich etwa 600 Bewerbungen; an der Kunsthochschule für Medien in Köln wird gerade ein neuer Studiengang für kreatives Schreiben eingerichtet. ‚Institutsprosa‘ ist längst integraler Bestandteil der Gegenwartsliteratur.

Die kreativen Studiengänge bereiten nicht ausschließlich auf eine Karriere als SchriftstellerIn vor, sondern ermöglichen durch ihre Kombination mit Journalismus, Übersetzung oder Kulturwissenschaft auch alternative Karrierewege im Umfeld der Literatur. Eine ganze Reihe von AbsolventInnen besetzen mittlerweile Schlüsselpositionen in Verlagen, Redaktionen und der Wissenschaft.

2009 betonte Mark McGurl mit seiner Studie „The Program Era“ erstmals den maßgeblichen Einfluss akademischer Creative Writing Programs auf die US-Nachkriegsliteratur.

.

Schreibschulen im Literaturbetrieb

Wie wirkt der Literaturbetrieb – in Form von Nachwuchspreisen, Dozierenden aus der Praxis, kulturjournalistischen Seminaren und Agenturen – auf die Karrierewege der SchreibschülerInnen aus? Welchen Einfluss hat die Schreibschule – in Form von studentischen Projekten wie Literaturzeitschriften („BELLA triste“), Literaturfestivals („Prosanova“) und Anthologien („Tippgemeinschaft“) auf den literarischen Betrieb? Wie positionieren sich AbsolventInnen im literarischen Feld? Welche Karrierewege schlagen sie ein?

.

Ästhetik und Poetik der ‚Institutsprosa‘

Welche Schreibverfahren werden in Schreibschulen gelehrt? Welches Literaturverständnis wird in den Studiengängen vermittelt? Gibt es tatsächlich eine ‚Institutsprosa‘? Wenn ja, wodurch zeichnet sie sich aus? Welche Rolle spielen Lyrik und Drama?

.

Praxisformen und implizites Wissen

Welche Lehrformate und Arbeitsformen kommen in den Studiengängen zur Anwendung? Wie wird konkret an Texten gearbeitet? In welchem Verhältnis stehen Kreativität, Handwerk und Erfahrung? Auf welche Weise schließlich bereiten die Studiengänge auf die Selbstvermarktung im aufmerksamkeitsökonomisch strukturierten Betrieb vor und welche Subjektformen werden ausgebildet? Welche Rolle spielen dabei genderspezifische Verhaltensweisen und Vermarktungsstrategien?

.

Kreatives Schreiben in der Gegenwartsgesellschaft

Mit welchen Hoffnungen auf Selbsterfahrung bis Selbsttherapie wird die Ermächtigung zur literarischen Produktion aufgeladen? Während der Professionalisierung, Kommerzialisierung und Institutionalisierung des Schriftstellerberufs gleichzeitig Skepsis und Abwertung entgegen schlägt?

.

Konzept und Organisation: Kevin Kempke, Lena Vöcklinghaus, Miriam Zeh

.

.

01 | Claudia Dürr (Wien): Mythos Schreibschule. Der Blick des Feuilletons.

- Seit 1992 gibt es eine „Schule für Dichtung“ in Wien: Workshops von prominenten Lehrenden.

- Seitdem: ca. 160 Beiträge in großen Zeitungen über Schreibschulen

- 75 Berichte über Leipzig, Hildesheim, Biel, Wien

- bis 2013 fragten Artikel vor allem und zuerst: Wie kann man Schreiben lernen?

- „Der Geniegedanke ist obsolet. Man wird nicht als Schriftsteller*in geboren“, sagen fast alle Artikel.

- Aber: Es wird der Eindruck erweckt, als gäbe es jene, die eben Schreiben können. Und jene, die es erst an einem Schreibinstitut lernen.

- In den Artikeln liegt der Fokus auf der Beschreibung von Textwerkstatt-Seminaren: Der Professor ist dort eine Stimme unter anderen; keine große Lehrer-Student-Hierarchie

- Was lernt man im Werkstattseminar? Schreiben lernen durch genaues Lesen-Lernen.

- In Hildesheim bekräftigt den Sinn/Wert von Notaten fürs Schreiben–Lernen.

- Kommerzielle Angebote, z.B. die Bestseller-Schule von Bastei-Lübbe, versprechen oft Schnittmuster, Rezepte, konkrete Regeln: „Es klingt einfach. Wie Tipps eines Anlageberaters.“

- Hajo Steinert klagte 1998: „Die Unberechenbarkeit der jungen deutschen Literatur ist in Gefahr.“

- Der Vorwurf an Institutsprosa: gut gemacht, aber nicht interessant. Risikolos. Handwerklich abgesichert.

- Handwerk = Mittelmaß?

- Vereinheitlichung vs. Individualität und Originalität.

- Ein weiterer (oft pauschaler) Vorwurf: die mangelnde Erfahrung der Autoren. Sie seien zu jung, erzählen Triviales.

- „Die Ausbildung erspart Zeit und Umwege“ vs. „Erfahrung lässt sich nicht beschleunigen.“

- Die immer selben prominenten Absolventen werden genannt.

- „mangelnde ästhetische Eigenständigkeit“, „Eintönigkeit der Absolventen.“

- bürgerliche Herkunft = brave Literatur? Nach Florian Kesslers Polemik von 2014 wird der These oft widersprochen.

- Kessler-These: „Die Institution fungiert als Bestätigung des bürgerlichen Habitus’“

- das Feuilleton wünscht sich erfahrungsgesättigte,lebenspralle Texte.

- bitte Pointe: In der Sexismus-Debatte 2017 kommen diese Texte endlich. Als Blog-Texte von Betroffenen.

- Feuilleton-Texte über Schreibschulen heute? Die Frage nach der Lehrbarkeit hat an Brisanz verloren.

- Etiketten wie „Insitutsprosa“ sind unscharf geworden.

.

Claudia Dürr | https://germanistik.univie.ac.at/personen/duerr-claudia/

.

02 | Johannes Franzen (Bonn): MFA vs. NYC. Vergleichende literatursoziologische Überlegungen zu einer Debatte in den USA

- Franzens Grundlage ist Chad Harbachs Polemik „MFA vs. NYC“, erschienen in n+1, 2010

- …und der gleichnamige Essay-Sammelband von 2014

- Debatten in Deutschland: Kontroversen vor allem auf der Ebene der Poetologie. Sind Schreibschulen nicht doch vielleicht eine große Gefahr für die Literatur?

- Debatte in den USA? Welche Rolle hat die Omnipräsenz von MFA-Programmen auch als Versorgungspotenzial von Autor*innen?

- 2009 erschien McGurls „The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing“

- Auf der Website des Iowa Writer’s Workshop: „Writing of Fiction can’t be taught – but the writers can be encouraged.“

- Alexander Chee, polemisch über die Frage, warum ihn Iowa nicht reizt: „I refuse to spend two years being shaped into Raymond Carver.“

- Schreibschulen als Versorgungsinfrastruktur: Akademisierung der Schriftsteller*innenkarrieren.

- Autor*innen schreiben Romane, um sich akademische Aufmerksamkeit zu verschaffen und sich als Dozierende in Creative-Writing-Programmen zu qualifizieren. Das Debüt als Qualifikationsschrift (ähnlich wie die Doktorarbeit als akademische Qualifikationsschrift).

- Kurzgeschichten als Selbstpräsentation & CV-Pflege, vergleichbar mit Seminararbeiten.

- Junot Diaz über die MFA-Workshops: „That shit was too white“. Essay „MFA vs. POC“, im New Yorker.

- Die NYC-Publishing-Welt/Blase als Gegenwelt zur MFA-Blase? Im NYC-Kosmos zählen Lesbarkeit, Verständlichkeit, Spannung, Geschlossenheit.

- Harbach verachtet das System NYC.

- Literatur, in MFA-Programmen zu Tode geworkshopt: „platt und brav“, „übertriebene Professionalisierung“ wird auch in Deutschland jedes Jahr im Feuilleton gerufen, nach dem Open Mike.

- Gibt es ein deutsches/europäisches Misstrauen gegen die Schreibschule, das verhindern wird, dass man dem amerikanischen Modell folgt?

- Wurden die US-MFA-Programme vom CIA gesponsert?

.

Johannes Franzen | http://www.wallstein-verlag.de/autoren/johannes-franzen.html

.

03 | Kevin Kempke (Frankfurt/Main): Get a Life! – Zur Biographie als Ressource literarischer Produktivität

- Braucht gute Literatur Erfahrung?

- Oder ist die Frage eine Form von Antiakademismus? Ressentiments gegen die vermeintliche Lebensferne der Uni?

- „Literatur wird immer mehr zur Literatur-Literatur und hat immer weniger mit dem anderen zu un: der Wirklichkeit, wenn man das so nennen will“, klagte Wolfgang Hilbig

- Literaturwissenschaftler Walter Hinck pflegt solche Ressentiments seit den 70ern

- Warum Schreiben? Wegen einem inneren Schreibwunsch/-zwang? Begabung? Und wegen der „Biographie als entscheidende Ressource literarischer Imagination und Produktivität“ …benennt Hans-Ulrich Treichel in „Wie werde ich ein verdammt guter Schriftsteller?“ drei entscheidende Faktoren (Essay-Sammlung, Suhrkamp 2004).

- Wenn das Leben als Ressource der Autorschaft verstanden wird: Was heißt das für die Literatur?

- Eher unproduktive Feuilleton-Vorwürfe: „Was hast du überhaupt schon erlebt?“

- Biografistische Rezeptionsweise von Literatur: Die Denkfigur, Literatur aus dem Leben abzuleiten.

- Nietzsche geißelt die „angeborene Grauhaarigkeit“ seiner akademischen Generation: anti-institutioneller Angriff auf die „Bildungsphilister“.

- „Leben“ als Chiffre für Intensität.

- Das Produktionsmodell, aus Erfahrungen Literatur zu machen.

- Die Autorenbiografie ist eine symbolische Ressource, mit der es zu haushalten gilt.

- In Autorenfiguren verdichten sich Selbst- und Fremdzuschreibungen zu einem Image.

- Biografie als „wahrnehmbarer Hintergrund der literarischen Werke“, unverzichtbarer Teil der Autorenrolle.

- Authentizitätsfiktionen: eine erfolgreiche Autorlegende

- „Reality Hunger“ (David Shields, 2010): Spannungen zwischen Biografie vs. Biografische Legende vs. Werk

- Der Lebensführung kommt eine Beglaubigungsfunktion zu.

- „Tim O’Brien and his lifelong use of nine months in Vietnam“ (Mark McGurl)

- Antibürgerliche Lebensführung als ideal. Aus der Not, prekär zu leben, wurde so eine Qualität.

- Aber was, wenn Autor*innen Erfolg haben und abgesichert sind? „Die Literatur wird durch den Literaturbetrieb verdorben: Was mich nährt, zerstört mich.“

- Biografie als Authentizitätsmarker, für symbolisches Kapital

- Singularisierungsstrategie auf dem Markt: ungewöhnliche Biografie.

- Sehnsucht nach anderen Stimmen, die aber nicht ZU anders sein dürfen. Verkappter Exotismus.

- Satire in Leif Randts „Schimmernder Dunst über CobyCounty“: ein Literaturbetrieb, der Lebensarmut verwaltet.

- „Ein Leben ist erst dann ein gutes Leben, wenn es erzählbar ist. Und auch das Leben eines angehenden Schriftstellers muss erzählbar sein.“

.

.

04 | Katja Stopka (Leipzig): Zwischen Staatsauftrag und ästhetischem Eigensinn. Zur Geschichte einer Schreibschule in der DDR

- im 18. Jh: „Ein Genie wurde geboren, nicht etwa erzogen – sondern verfügt über die ursprüngliche schöpferische Kraft der Schriftstellerei.“

- bürgerliche Vorstellungen: Genialität, Individualität, Elitarismus

- im DDR-Schreibinstitut Johannes R. Becher: Schriftsteller*innen sollten für und über Sozialismus schreiben, es gibt großzügige Stipendien.

- Eine Kaderschmieder für Auftragsschriftsteller?

- Eine technische Hochschule, mit volkspädagogischem Auftrag: „Schriftsteller als Ingenieure der menschlichen Seele“ (Stalin)

- Kunst soll Menschen bilden und ändern.

- Das Insitut: 1995; 1993 abgewickelt, „Teil des erziehungsdiktatorischen Systems der DDR“. 1995 Neugründung des DLL in der selben Villa.

- 990 Studierende mit Abschluss.

- 98 Personen drohte die Zwangsexmatrikulation, 28 wurden tatsächlich zwangsexmatrikuliert.

- drei Studienrichtungen: dreijähriges Direktstudium, dreijähriger Fernstudiengang, einjähriger Sonderstudiengang für etablierte Autor*innen (um das Prestige des Insituts zu mehren).

- Viele Absolvent*innen wurden „Gebrauchsdichter“ für propagandistische Zwecke, die sich keinen eigenständigen Namen machten.

- Eigenständige Bewerbung war in den Anfangsjahren schwierig.

- Pflicht: mehrwöchige Praktika in der Produktion.

- Häufigste Vorwürfe: Bildungsstätte für Renintente und Eigenbrötler? Oder nur für Mittelmäßige?

- Gehört das Aufbegehren zur Begabung?

- Stopka schrieb ein ganzes Buch über das Insitut, zusammen mit Isabelle Lehn und Sascha Macht: „Schreiben lernen im Sozialismus“, 2018

.

.

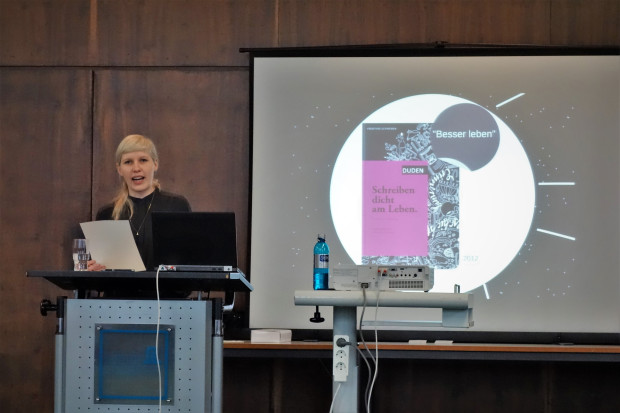

05 | Miriam Zeh (Frankfurt/Main): „Erlösung für Kurt“ – Schreibratgeber aus der Schreibschule

- Schreibratgeber von Hanns-Josef Ortheil: „Schreiben dicht am Leben“, Duden Verlag 2012.

- Im Vorwort erfindet Ortheil den modernen, social-media-affinen und hippen Kurt, der ratlos ist, als all seine Freunde plötzlich Notizbücher kaufen: Ihm ist peinlich, dass er nicht weiß, wie er notieren soll. Ortheils Ratgeber schafft Abhilfe und bringt den verzweifelten (und eben aber: ganz fiktiven) Kurts dieser Welt bei, wie sie ein Notizbuch benutzen.

- Ratgeber schüren die Angst vor Lächerlichkeit. Dann geben sie Tipps, sie aufzuheben: Kultur der normativen Autonomie. Du kannst in Ratgebern anonymen Rat suchen.

- Anders als Literatur geben Ratgeber keine Rätsel, sondern klare, eindeutige Antworten. Deshalb erfahren sie keinen Respekt unter Literat*innen & Kritiker*innen.

- Seit 2018 haben Ratgeber eine eigene Bestsellerliste.

- Wird abgegrenzt vom Sachbuch und vom Fachbuch. Ratgeber: handlungs- oder nutzenorientiert für den privaten Bereich.

- Ratgeber beruhen auf Oralität.

- 1945 bis 85: weniger als zehn Schreibratgeber auf dem dt. Markt.

- Seit den späten 90ern: ca. 15 Schreibratgeber pro Jahr.

- Ratgeberboom und Ankunft des Creative Writing in Deutschland gehen Hand in Hand.

- Ursula Krechel, Kurt Drawert, Ortheil: renommierte Autor*innen schreiben ab den 2010ern eigene Ratgeber.

- Krisen- oder problemorientierte Annäherung ans Schreiben; Anregungen für den Alltag.

- Der Autor des Ratgebers ist selbst eine erfolgreiche Fallgeschichte

- erste Voraussetzung: Schreibwunsch, Schreibzwang

- Lehrende an Schreibschulen sagen (nach Marlen Schachinger, 2013), dass sie keine Schreibratgeber im Unterricht einsetzen.

- An Instituten wird der letzte Rest gelehrt, der in Ratgebern nicht vermittelbar ist: Ratgeber bestätigen damit die Notwendigkeit der Existenz ihrer Schreibinstitute. Sie schließen die Schreibschulszene nach außen hin ab. „Wer nicht drin ist, kann ja so lange einen Ratgeber lesen. :-)“

- Seit 2007, als Ratgeber als eigene Warengruppe erfasst werden, ist der Verkauf rückläufig.

- Lieblings-Schreibratgeber von mir? Empfehlungen (Link)

- Thomas Klupp (Hildesheim) hat zu Schreibratgebern geforscht (Link)

.

.

06 | Marie Caffari / Johanne Mohs (Bern): We will crack it! Das literarische Mentorat als institutsspezifisches Schreibdispositiv

- Forschungsprojekt „Schreiben im Zwiegespräch“

- untersucht Text-Besprechungen zwischen einem Studierenden und einem Mentor.

- Quelle: transkribierte Aufnahmen von 20 Gesprächen aus Biel, Paris und Norwich.

- Katrin Zimmermann analysiere zudem Gespräche in Verlagen, zwischen Autor*innen und Lektor*innen.

- Der literarische Text ist Angelpunkt und Skript eines Gesprächs zwischen Autor und Mentorin.

- In der Besprechung / im Mentorat entsteht eine Feedbackschlaufe, die dialogisch weiterlaufen kann/könnte.

- Allein die Hinwendung zum Text hat häufig eine motivierende Wirkung. Manchmal braucht es aber auch direkte Hinweise der Ermutigung.

- Wichtig: den entstehenden Text als eine Ansammlung von Möglichkeiten, Potenzialen zu sehen.

- Handlung und Form des Textes stellen sich erst nach und nach, beim Schreiben, heraus.

- Wissen um die regelmäßige Zurückmeldung eines kritischen Lesers half, zu schreiben. [Die Kritkk wurde erstmal externalisiert, erst später nahm dann der Kritisierte selbst eine kritische Position zum eigenen Text ein.]

- Die Fähigkeit, die eigene Position zum Text zu erkennen und mit ihr produktiv zu arbeiten, wird von Absolvent*innen oft als „Hauptkompetenz“, die sie sich im Studium angeeignet haben, erkannt.

- „Das Diskutieren im Studium? Den fremden Blick auf den eigenen Text verinnerlichen und einnehmen zu können.“

- Text ist Materie, die sich komplett überarbeiten lässt.

- „Ich radikalisiere meine ästhetische Geste und schärfe meinen Text.“

- DLL-Studentin: „Wir sind die Generation ‚Feedback’“

- Aber: Es braucht feedbacklose, stille Zeit; Lesezeit; Schreiibzeit. Diese Zeit ohne Dialog wird bewusst praktiziert.

- Das Mentoratsgespräch im Studium findet im Lektoratsgespräch auf dem Buchmarkt eine Fortsetzung.

- Durch die Hinwendung gewinnen die Schreibenden Vertrauen in sich und ihre Arbeit.

.

Marie Caffari | https://www.hkb.bfh.ch/de/hkb/ueber-uns/dozierende-und-mitarbeitende/?tx_feuserlisting_pi1%5BshowUid%5D=1040 …und Johanne Mohs | https://intermedialitaet.com/2015/01/13/johanne-mohs/

.

07 | Sonja Lewandowski (Bonn): Blütenlese? Nabelschau? Schreibschulanthologien.

- Die Leipziger Studierendenanthologie „Tippgemeinschaft“ erscheint seit 2003, die Hildesheimer „Landpartie“ seit 2005 einmal jährlich. Die Redaktion ist studentisch und wechselt meist von Ausgabe zu Ausgabe komplett.

- Von Studenten autonom gestaltete Reihen.

- Lewandowski las alle Vorworte, Nachworte der Anthologien: die Paratexte.

- Das Vorwort der ersten „Tippgemeinschaft“ stammt von DLL-Leiter Josef Haslinger:

- Schreibschule als Erziehungsanstalt. Das Vorwort heißt „zum Geleit“, Haslinger gibt nützliche Ratschläge.

- eine vergiftete Patronage-Geste? Das Vorwort signalisiert Abhängigkeit, die kindlichen Autor*innen benötigen ein „Geleit“ für die Veröffentlichung.

- Oft sind die Paratexte eine Plattform, um die Arbeitsweise an Instituten zu erläutern und Macht- und Ohnmachtsverhältnisse innerhalb des Instituts zu thematisieren.

- In den ersten Jahren schreiben die Leiter des Studiengangs Vorworte, heute oft Alumni.

- v.a. in Hildesheim: Anthologien entstehen mittlerweile in Seminaren und sind fester Teil des Lehrplans – vollends institutionalisiert.

- Anthologie am DLL wird außerhalb der Lehrveranstaltungen organisiert

- „Anthologie“begriff wird immer unschärfer: „Antholigie“ meint meist nur „buchförmige Veröffentlichung im Schreibschulkontext“ [mit mehreren Autor*innen], nicht, wie ursprünglich: „Blütenlese“, „bewahrenswerte, mustergültige, kanonisierungswürdige Texte“.

- Förderung junger Autor*innen unter Vernachlässigung ökonomischer Prozesse.

- „Das Recht, in der Landpartie zu veröffentlichen, hat man als Student*in automatisch.“ Auswahlprozess schon durch die Aufnahme in den Studiengang abgeschlossen: Platz in der Anthologie ist fast immer automatisch reserviert.

- Neben diesen „Werkstattschau“-Anthologien gibt es auch „Nabelschau“-Anthologien, wie „Irgendwas mit Schreiben“. z.T. literarisierte Erfahrungsberichte. [Ich füge an: Auch „Kulturtagebuch: Leben und Schreiben in Hildesheim“ gehört in diese Kategorie.]

- Stets: hoher buchgestalterischer Aufwand.

- Auflage: je ca. 500 Exemplare. Strahlkraft trotz geringer Auflage, weil z.B. Ausgaben an Lektor*innen und Insitutionen verschickt werden.

- Eine Release-Party oder ganze Lesereihe gehören dazu. Tippgemeinschaft erscheint im März, um sogleich auf der Leipziger Buchmesse präsentiert zu werden.

- Hilft, die Klappentext-Formel „hat in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht“ zu erfüllen.

- Publikationskarriere beginnt nicht selten in den Studiengangsanthologien.

- Institutionalisiertes Patronage-Instrumen, künstliche Publikationsplattform.

- An Schreibschulen wird nicht nur Schreiben gelehrt, sondern auch, ein Korrektorat zu machen, Gelder für den Druck einzuwerben etc… Anthologien sind auch Übungen, sich auf eine Doppelfunktion im literarischen Feld vorzubereiten: Qualifikationen, die für andere Jobs qualifizieren. Einübungsprozesse, Einübung in den Literaturmarkt.

- Die Veröffentlichung innerhalb des Studiengangs funktioniert als Modellversuch des Literaturbetriebs: Zeitschriften, Edition Paechterhaus etc. bilden den Literaturbetrieb im Kleinen, vor Ort nach und vermitteln Kompetenzen.

- DLL: Die Redaktion wird bei einer Vollversammlung zu Anfang des Jahres gewählt.

- Jörn Dege, Geschäftsführer des DLL: 2015 traf die Redaktion eine Auswahl, statt alle Texte zu veröffentlichen. Alle waren sauer, und die Redaktion kocht ein Essen am Weihnachtsfest.

- Die Zeitschrift „Jenny“ (Wien): Texte werden anonym eingereicht, die Redaktion entscheidet, wer rein kommt.

- Wissensaustausch, der über Projekte und Engagement statt findet – nicht über Seminare.

.

Sonja Lewandowski | http://uni-bonn.academia.edu/SonjaLewandowski

.

08 | Wolfgang Hottner (Berlin): Betriebsromane (Planet Magnon, 10:04).

- Filme wie „Der Pate“ und „The Conversation“ sind auch Allegorien ihrer Entstehungsbedingungen.

- Der „Betriebsroman“ in Abgrenzung zum z.B. Bildungsroman

- Historisierung einer bestimmten Romanform: Auto- und metafiktionale Texte, die von Schriftstellern erzählen, die einen Roman schreiben oder schreiben wollen. Man liest den bericht über das Nicht-Zustandekommen des Romans.

- Oft sind das zweite Romane, die den Erfolg oder Nicht-Erfolg des Debüts erarbeiten.

- Beispiele: Thomas Glavinic, „Das bin doch ich“

- Jan Brandt, „Tod in Turin“

- Tex Rubinowitz, „Lass mich nicht alleine mit ihr“

- Leif Randts „Planet Magnon“ als Form der Allegorisierung des Betriebs

- Seminar von Stephan Porombka: „Literaturbetriebskunde“ , beschreibt auch die Poetologien des Betriebs.

- Werkpolitik, Vorlasspolitik, Literaturagenten… wie durchdringt all das erzählerische Formen selbst?

- Metafiktionale, selbironische Kommentierung: ein Habitus, der kritische Autorschaft belegen soll. Betriebsromane führen Literatur auf. Autorfiguren haben den Jargon der Kritiker assimiliert.

- Vorschüsse, Proposals, Drafts und Agenten dominieren die US-Literaturproduktion. Und sie dominieren auch den Plot von z.B. Ben Lerners „10:04“

- Texte erzählen von neoliberalen Lebenswelten. Das Leben unter den Prämissen der Kontrollgesellschaft.

- „Lebensabschnittslogik“, „Karriere des Lebens“? Nein: Projektplanung, Durchführung und Abschluss.

- Metareflexive Verlaufs- und Erzählform – wie ein Antrags- und Abschlussberichtswesen.

- Texte produzieren, die sich in das Passepartout des Betriebs einfügen und die Karriere fortführen.

- Und in der Tat: 10:04 hat Lerner zahlreiche Preise und Stipendien eingebracht.

- Der Roman als Möglichkeit, eine Autorenpersönlichkeit zu kreieren, die anprangert, was Lerner tun muss, um zu überleben.

- Spiel mit der Authentizitätsfixiertheit des Publikums

- Zuhörer: „Ich glaube, Randt hat noch nie über etwas anderes geschrieben als über den Betrieb.“

.

Wolfgang Hottner | http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we03/institut/mitarbeiter/wissmitarbeiter/Hottner_-wolfgang/index.html

.

09 | Christian Dinger (Göttingen): Als Proletarier unter Arztsöhnen. Clemens Meyer und das Deutsche Literaturinstitut Leipzig.

- Bei u.a. Florian Kessler: Annahme eines Spannungsfelds zwischen Clemens Meyer und dem DLL.

- Drei Aspekte zur Herstellung von Meyers Autoren-Persona. 1: Habitus, 2: Legende, 3: Handwerk

- zu 1, Habitus: Mayers Außenseiterrolle wird durch Meyers Selbst- und Fremdinszenierung als proletarischer Dichter konstituiert.

- Körper, Kleidung, Stimme, Konsum von Genuss- und Rauschmitteln, Ausüben von Sportarten etc.

- Meyer ist tätowiert, spricht im sächsischen Dialekt, bevorzugt Bier zu Sekt oder Wein, mag Pferderennen. Habituelle Besonderheiten. Wiebke Porombka: „Vorzeige-Prolet des Literaturbetriebs“.

- Richard Kämmerlings, FAZ: „Wirkt wie ein Hooligan, der sich in die VIP-Lounge verirrt hat.“

- Der einfache, authentische Außenseiter gegen den elitären Literaturbetrieb.

- Teil eines Aufsteigernarrativs: Der Held wechselt die Klasse, passt sich nicht den als verlogen empfundenen Gepflogenheiten der herrschenden Klasse an.

- Der Habitus des Bürgertums erweckt immer den Verdacht des Künstlichen.

- Zuschreibung von Erzählkompetenz qua sozialer Herkunft

- Dominierende Kritikermeinung zu „Als wir träumten“: Hier weiß jemand, wovon er schreibt. Realistische Darstellung eines als literaturfernen Milieus.

- Meyer wird als Ausnahmefall unter den Schreibschulabsolventen in Position gebracht: eigenes Erleben vs. Handwerk.

- zu 2, Legende: Konnte angeblich nicht zum ersten Semester am DLL erscheinen, weil er wegen Autodiebstahl im Gefängnis saß.

- Meyers Image braucht das DLL, das Image des DLL braucht Meyer.

- Letzte Erzählung im Meyer-Band „Die stillen Trabanten“ befasst sich mit der Gründung des Becher-Insituts. Eine Arbeiterbildungsanstalt mit obligatorischen Praktika im Braunkohlebergwerk. Meyer erscheint im Spiegel der Erzählung nicht mehr als Außenseiter, sondern als jemand, der in dieser Tradition steht.

- Textuelle Inszenierungspraktik, die die habituelle Inszenierungspraktik aufgreift und eine ergänzende Perspektive anfügt.

- zu 3, Handwerk:

- „Gewalten: Ein Tagebuch“ ist kein Tagebuch, sondern ein autofiktionaler Erzählband über eine Figur namens Herr Meyer.

- Image als rebellischer und trinkfester Nachtschwärmer. Der literarisierte Avatar des Autors landet in der Ausnüchterungszelle einer Polizeistation.

.

Christian Dinger | http://www.uni-goettingen.de/de/497475.html

.

Bei den drei kurzen Podiumsdiskussionen schrieb ich nur kurze Statements mit :

- Andreas Altenhoff (Literarisches Schreiben – KHM Köln)

- Paul Brodowsky (Szenisches Schreiben – UdK Berlin)

- Marie Caffari (Schweizerisches Literaturinstitut Biel)

- Jörn Dege (Deutsches Literaturinstitut Leipzig)

- Thomas Klupp (Literaturinstitut Hildesheim)

- Ferdinand Schmatz (Institut für Sprachkunst, Wien)

…stellten in je zwei Panels / Dreiergruppen ihre Insitutionen vor. Danach kamen alle sechs Gäste zu einer kurzen abschließenden Fragerunde aufs Podium.

.

Klupp: „Kreatives Schreiben“ in Hildesheim war durchaus ein Alleingang, Schöpfungsakt von Ortheil. „Es ist doch schade, dass wir das Schreiben hier nur pädagogisch-therapeutisch nutzen, wir müssten das ästhetisch konzipieren.“

Aktuell beginnen jährlich 20 Studierende „Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus“ im Bachelor; 15 machen den Master. Am DLL: 450 Bewerbungen pro Jahr.

Der realistische Roman? Damit macht eine Minderheit, ein Drittel unser Bachelor-Absolvent*innen, einen Abschluss. Lyrik, szenisches Schreiben, alle anderen Prosaformen: kleine Formen, Spielformen, alle Übergänge.

Dege, Leipzig: Während des Studiums beschäftigt man sich erst einmal hauptsächlich mit den Texten von anderen – und wir haben viele Bewerber*innen, die nur an ihren eigenen Texten interessiert sind.

„Mit wem können wir uns vorstellen, zu arbeiten?“ Diese Frage stellen sich beide Seiten nach einem Auswahlgespräch.

Klupp, Hildesheim: 300 Bewerbungen meist, 220 ist klar, dass das nichts wird. „Das ist ein Hochbegabtenstudiengang.“

Dege, Leipzig: eine produktive Feindschaft zwischen Gastdozent*innen und Studierenden kann sehr fruchtbar sein.

Ferdinand Schmatz, Wien: Wir benutzen den Begriff „Schreibschule“ nicht. Wir sprechen von Kunst, Kunsthochschule.

Brodowsky, Berlin: Die Studierenden sitzen über 200mal im Studium als 8er-Gruppe zusammen. Jeder Text wird von zwei unterschiedlichen Lehrenden angeschaut und fünf Stunden diskutiert. Handwerk, Selbstreflexivität.

Klupp, Hildesheim: Wer bei uns nicht den kompletten Kanon der Gegenwartsliteratur durchgeht, wird in diesem Studium nicht erfolgreich sein.

Brodowsky, Berlin: Erst Lesen, dann Schreiben.

Schmatz, Wien: Lesen war meine Universität. Ich habe ALLES durch Lesen gelernt.

Dege, Leipzig: Im zweiten Jahr gibt es das Pflichtmodul „Kenntnis exemplarischer Werke“ – unser Bildungslücken-Modul. Ein ganz intensives Lektüremodul.

.

Andreas Altenhoff, Marie Caffari, Jörn Dege, Ferdinand Schmatz, Paul Brodowsky, Thomas Klupp und Julika Griem | http://www.schreibszene.uni-frankfurt.de/personen/prof-dr-julika-griem/

.

Altenhoff, Köln: Alle Studierenden des Literarischen Schreibens stellen sich mit einer individuellen Leseliste vor.

Dege, Leipzig: Wir kriegen nicht mal ein ordentliches Sommerfest auf die Reihe: Prosanova organisieren, wie in Hildesheim? Unsere Studierenden? Das wäre unmöglich. Das kulturelle Angebot in Leipzig ist derart voll und ballt sich dann auch nochmal bei der Buchmesse ne ganze Woche… die Motivation ist nicht so groß, da fehlt die Eigeninitiative.

Schmatz, Wien: Feedback ist bei uns die Routine – die aber jedes Mal anders aussieht. Stil ist ständiges neues Erkunden.

Dege, Leipzig: Bei uns geht es zum Teil sehr bürokratisch zu: die Abgabetermine in Werkstätten sind entscheidend, strenge Anwesenheitspflicht. Wer einen Text in der Werkstatt besprechen lassen will, muss ihn eine Woche vorher allen zukommen lassen, damit genug Vorbereitungszeit bleibt. Wir empfehlen, dass keine Laptops auf den Tischen sind, sondern die kopierten Texte.

Brodowsky, Berlin: Die Ausbildung ist nicht völlig in den Wind geschossen. Viele werden Dramaturginnen etc. – doch nur zwei von 8 schreiben später vor allem Theatertexte. Wir sagen vorher: Das sind 4 Jahre eures Lebens. Überlegt euch das gut. Man hat danach keine Garantie, genügend kulturelles Kapital akkumuliert zu haben. Das genügt nicht, um sichere Jobs zu finden.

Dege, Leipzig: Bei uns unterrichten 13 sehr verschiedene Leute, in deren Arbeit Theorie einen jeweils ganz eigenen Stellenwert hat. Es gibt grundlegende Module und Seminare, in denen es viel um Theoretisches geht. Es geht darum, ein gemeinsames Vokabular zu entwickeln, damit wir über Texte sprechen und sagen können: Wie geht es einem da, bei der Lektüre. Weniger Interpretation und Analyse, sondern, um klar sagen zu können: Wie wirkt das auf mich, und wie hängt das mit der Machart des Textes zusammen?

Caffari, Biel: Schreiben braucht sehr viel Konzentration. Wir sind in einem Haus, die Studierenden können Tag und Nacht da sein und dort arbeiten. Wir reisen alle relativ viel. Autor*innen kommen uns in Biel besuchen… eine kleine, lebendige Plattform. Es stimmt: Manchmal ist es extrem ruhig, in Biel.

.