Dies ist der elfte Teil unseres kollektiven Tagebuches, in dem wir mit zahlreichen Beiträger*innen fortlaufend sammeln, wie der grassierende Virus unser Leben, Vorstellungen von Gesellschaft, politische Debatten und die Sprache selbst verändert. (hier Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7, Teil 8, Teil 9, Teil 10)

Das mittlerweile über 132 Seiten umfassende kollektive Tagebuch “Soziale Distanz – Ein Tagebuch” gibt es auch als vollständige Leseversion in Google Docs.

Es schreiben mit:

Andrea Geier: @geierandrea2017, Anna Aridzanjan: @textautomat, Berit Glanz: @beritmiriam, Birte Förster: @birtefoerster, Charlotte Jahnz: @CJahnz, Elisa Aseva, Emily Grunert, Fabian Widerna, Jan: @derkutter, Janine, Johannes Franzen: @johannes42, Magda Birkmann: @Magdarine, Maike Ladage @mai17lad, Marie Isabel Matthews-Schlinzig: @whatisaletter, Matthias Warkus: @derwahremawa, Nabard Faiz: @nbardEff, Nefeli Kavouras, Philip: @FreihandDenker, Rike Hoppe: @HopRilke, Robert Heinze: @rob_heinze, Sandra Gugić: @SandraGugic, Sarah Raich: @geraeuschbar, Shida Bazyar, Simon Sahner: @samsonshirne, Slata Roschal, Sonja Lewandowski: @SonjaLewandows1, Svenja Reiner: @SvenjaReiner, Tilman Winterling: @fiftyfourbooks, Viktor Funk: @Viktor_Funk

20.04.2020

Tilman, Hamburg

In gebührendem Abstand sind wir gestern mit der Familie B/B spaziert. Dabei haben wir immer wieder durchgemischt, dass jeder mal mit jedem sprechen konnte. Ich werde sehr für mein Brot gelobt – das ich natürlich bereits in Vorkrisenzeiten buk! – und nach dem Rezept gefragt. Als wir uns verabschieden, treffen wir noch K. K sagt, “Alter, Tilman was war das für ein geiles Brot.” B/B sagt, “ja mega, wir haben eben auch schon gesagt, dass […]” Ich mache darauf aufmerksam, dass sie verschiedene Brote gegessen haben, also nicht nur verschiedene Werkstücke, sondern auch verschiedene Varianten. Jetzt denken bestimmt alle, dass ich ein verdammter Hexer bin. Ich gehe nach Hause und backe einen Hefezopf. (Der ist auch gelungen.)

Vorhin war ich dann bei A. Der soll jetzt mein neuer Hausundhofgitarrenbauer werden, nicht dass ein solcher Amateur wie ich das bräuchte, aber wer weiß, wozu das mal gut ist. Musikgeschäfte sind ähnlich der Trinität des Kompetenzgefälles – Weinläden, Skateshops, IT Fachleute – so eine Sache. Auf der einen Seite muss Dein Gegenüber mitbekommen, dass Du kein absoluter Neuling bist, auf der andern muss deutlich werden, dass Du seine Überlegenheit in fachlichen Dingen absolut anerkennst. Ich gebe also (1.) zu Protokoll, dass sich da amtliche Lollar Vintage Single Coils in der Tele befinden und (2.) dass ich gar nicht würdig bin, eine mit solchen Tonabnehmern bestückte Gitarre zu spielen. Vielleicht wäre das bei A. gar nicht nötig gewesen, der scheint ein aufrechter, vorurteilsfreier Mann zu sein.

Fabian, München

Nur wenn man scheitert, wächst man auch – Headline, von heute oder aus dem Archiv, weiß ich nicht, habe keine Lust bloß, nachzusehen, und so außergewöhnlich ist das ja auch nicht, lebensbehilflich von Wachstum – seit wann wächst man eigentlich, bzw. mehr als bloß aus alten Kleidern hinaus, bloß, dass es sauer aufstößt, ein wenig, mich jetzt zu fragen, inwieweit das Selbstoptimierungsparadigma mit dem neoliberalen, zum Wachstum verdammten Kapitalismus globalisierter Märkte, bonmot, denn tatsächlich korrespondiert, blöde Frage, werfe ich ein, gegen mich selber, und stelle mit eine weitere, oder postuliere, ein Henne-Ei-Problem, und wie’s um den globalisierten, westlichen Menschen bestellt wäre, wenn sich an Stelle das Wachstumszwangs lebensratgebender psychologisierter, oder wahlweise Bullshitbingo-Ausrufer, und über und über und über sich selbst hinaus, und abwägend zwischen Zynismus und böserer Peolemik, für die aber hier die Ausdrucksmittel merkwürdigerweise fehlen, vielleicht doch noch ein Bier aufmachen, ein Phantasma von wegen keineswegs kostensparend bestmöglicher Ressourcennutzung gebildet hätte, wenn es schon sein muss, dass es mir nicht möglich zu sein scheint, usn abseits ökonomischer Zergliederungen zu denken, vielleicht doch lieber kein Bier mehr diese Woche, während gerade meine Position sich des Priviliegs erfreuen zu können scheint, sich vom, in gewissen Maßen, von Stillstand keine Rede, eingeschränkten Mobilitätsgraden und Körperkontaktdefiziten, mögen sie vorhanden sein, noch, gerade ökonomisch nicht bedroht fühlen zu müssen – quasi Tiefenentspannung als intersubjektives und -relationales Defizit.

Marie Isabel, Dunfermline

Ich frage mich, warum die Einträge spärlicher werden. Ist das Schweigen ein Zeichen der Gewöhnung? Oder der willkommenen Rückkehr teilweisen Alltags? Weil ja z.B. in Deutschland wieder bestimmte Geschäfte und Institutionen öffnen dürfen, während andere geschlossen bleiben. Ich lese nach, was wo wann wer und stoße auf das schöne Wort ‘Flickenteppich’. Fliegender Teppich wäre noch toller. Mit dem ließe sich unversehens und umweltfreundlich reisen, oder zumindest in sicherem Abstand über den Häusern schweben, in denen liebe Menschen wohnen, und winken, so von oben herab halt, aber doch ganz nah. Kultureinrichtungen, Schwimmbäder, Fitnesscenter – was ist mit Cafés? – etc. bleiben noch geschlossen. Darunter Orte, die mir im Moment fast am meisten fehlen. Außerdem: Abstandspflicht und Personenzählen überall; eventuell Sicherheitspersonal, das Eingänge kontrollieren soll. Buchhandlungen mit Türsteher klingen nur theoretisch cool. Maskenermutigung, weil sich zur Pflicht irgendwie niemand durchringt, angenehm zu tragen sind die übrigens nicht auf Dauer, das nur nebenbei. Werden sich die Menschen an diesen eigenwillig in eine scheinbar rückkehrende Normalität eingebauten Neuzustand gewöhnen oder ihn zumindest aushalten, und wie lange? Und was werden sie mitnehmen aus Lockdown-Zeiten? Eine differenziertere Wertschätzung für alltägliche Dinge? Für bis dahin selbstverständliche Freiheiten? Für andere Menschen und deren Bedürfnisse? Oder wird niemand etwas anders sehen, weil die existenzielle Bedrohung dann doch nicht so tief empfunden wurde, wie gedacht? (Die Angehörigen der Verstorbenen ausgenommen, denn ihr Leben ist zweifelsohne nicht mehr das gleiche.) Wird man den allgegenwärtigen Tod wieder vergessen, wenn nicht jeden Tag entsprechende (hoch selektive) Zahlen verkündet werden? Im Radio hier auf der Insel heute morgen Warnungen vor den psychologischen Folgeschäden der derzeitigen Beschränkungen. Vielleicht hat sich die Welt ja auch schon verändert, wir wissen es nur noch nicht.

21.04.2020

Marie Isabel, Dunfermline

Irgendjemand mäht immer den Rasen. Das Gras in den umliegenden Gärten hat momentan einen noch schwereren Stand als sonst schon. Alternativ werden Autos gewaschen. Oder Wäsche. Oder beides. Die Sonne scheint jetzt schon seit Tagen so freundlich und ausdauernd, als fühle sie sich allein zuständig für die geistige Gesundheit der Inselbewohner. Nur der Löwenzahn strahlt noch gelber und ist zumindest um unser Haus sowie im Umland omnipräsent. Schmetterlinge und Co. freut’s. Laut BBC heute morgen hat die wöchentliche Todesrate in England und Wales den höchsten Stand seit zwanzig Jahren erreicht; die Zahlen für Schottland sind wohl ähnlich. Die Berichterstattung entwickelt sich und mit ihr ändern sich die Schlagzeilen. Es kann sein, dass auch GB über den Berg ist, zumindest für den Augenblick. Aber die Statistik zeigt auch: zwar geht eine Mehrheit der zusätzlichen Sterbefälle auf das Konto von Covid-19 aber eben nicht alle. Man wisse noch nichts Genaues, es werde Jahre dauern, die Situation zu analysieren. Instinkt und gesunder Menschenverstand zeigen sich wenig überrascht, aber ich weiß: Wissenschaft braucht Zeit, und für vorschnelle Schlüsse sollte frau sich nicht hergeben.

Slata, München

Und wir beginnen, Leggins zu tragen und Jogginghosen, lernen Geduld und Streit, der okay ist, der sich aushalten lässt, der sein darf. Die Wohnung wird zum sicheren Zufluchtsort, Nachbarn ab und zu, ja, im Treppenhaus, vor dem Müllcontainer, unter dem Balkon irgendwo, aber wir ignorieren einander und es ist schön so. Wir geben weniger Geld aus und schicken das Meiste, was wir an Paketen bestellen, wieder zurück, ein Anlass mehr, nach draußen zu gehen, wir brauchen mehr Essen, Schnittblumen, Putzlappen, Servietten, Toilettenpapier, tatsächlich, wobei dieses Thema, so typisch deutsch, finden wir. Emil zeigt sich einverstanden mit Spaziergängen, ohne großartige Versprechungen, einfach mal so, traut sich beim Fahrradfahren eine Hand zu heben, darf jeden Tag zwei große Kugeln Eis auf dem Marktplatz, weil er uns leid tut, weil er keinen außer uns hat gerade. Die Zeit lässt sich anhand des Wachstums einer Gurkenpflanze messen, jeden Tag zwei, drei neue Blätter, in Abhängigkeit von der Bewölkung, giftgrün, dünne Schlingen, Fangärmchen, wir wickeln sie vorsichtig um einen Holzstab.

22.04.2020

Nabard, Bonn

Ramadan steht vor der Tür und niemand in meiner Familie oder meinem Freundeskreis verspürt die Vorfreude die wir sonst die letzte Jahre immer hatten. Alles wird von dieser Pandemie bestimmt. Es wird keine Einladungen zum gemeinsamen Fastenbrechen geben. Keine gemeinsame Taraweh-Gebete (nächtliche Andacht) und von Eid-Fest ganz zu schweigen. Und wenn ich mir die letzten Tage die Menschenmengen, die steigenden Erkrankungszahlen und Toten sehe dann bin ich mir nicht sicher ob wir von einer “Normalisierung” bis zum Opfer-Fest sprechen können.

Überhaupt, von neuer “neuer Normalität” sprach J. Spahn. Was soll das heißen? Dieser Zustand darf nicht unsere Norm werden. Nur können wir gemeinsam dafür sorgen diese “Normalität” zu überwinden. Aber der Mensch ist anpassungsfähig. Ich bin gespannt was von all dem was wir jetzt erleben, sich dauerhaft etablieren kann. Vielleicht wenn jemand krank ist, nicht zur Arbeit zu gehen? Oder die allgemeinen Hygiene-Vorschriften? Lustig, wir im Westen sind so von uns überzeugt, sind so “zivilisiert”, viele haben sich vor der Pandemie nicht mal regelmäßig die Hände gewaschen. Naja. Habe heute frei, viel Sonne und Vitamin D warten auf mich.

Janine, Flensburg

Wir haben selbstgenähte Gesichtsmasken geschenkt bekommen, von einer Freundin. Auf meiner sind Chihuahuas. Ich wollte unsere Freundin für die Masken bezahlen, doch sie will nichts. Sie sagt, sie habe es gern getan, sie habe schließlich die Zeit und sie fühle sich außerdem schäbig, an einer Krise etwas zu verdienen. Ich verstehe, was sie meint, aber gleichzeitig auch nicht. Überall nähen jetzt Frauen (von nähenden Männern habe ich bislang noch nichts gehört oder gesehen) daheim Gesichtsmasken für das soziale Umfeld. Wieder Stunde um Stunde unbezahlte Arbeit, die möglichst diskret und ohne Maulen erledigt werden soll. Eine muss es ja machen. Das Motto, auf das sich gerade das ganze Land stützt, wie mir scheint. Aber das stimmt nicht, es war natürlich auch davor schon so, dass Frauenzeit unentgeltlich für das Kollektiv zur Verfügung stehen sollte. Es ist Zeit, das Fürsorgegehalt endlich in der Politik, in den Medien, an den Abendbrottischen zu thematisieren.

Marie Isabel, Dunfermline

Ich versuche, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber die Gedanken gleiten immer wieder davon, wie auf einer Rutschbahn, in die Stadt, zum Flughafen, ins schottische Hochland, in Cafés, Parks, Bibliotheken, ins Museum, wo ich vor einem Gemälde stehen und mich hineinsaugen lassen kann in die Präsenz, die virtuelle Rundgänge und Reproduktionen (hallo, Walter Benjamin) eben doch nicht reproduzieren können, und dann wieder, Radio an, Internet, die unsäglichen Nachrichten, die tatsächliche Todeszahlen reproduzieren, vor ‘collateral damage’ (also noch mehr Toten durch verschleppte Krankheiten) warnen, und in denen von ‘social distancing’ bis mindestens Ende 2020 die Rede ist, und Tests (oder dem Fehlen dieser), und einem Militär, das sich ob seiner logistischen Leistung laut selbst auf die Schultern klopft und etwas vom Krieg gegen den unsichtbaren Feind schreit, es ist wie eine schlechte Farce, mit vielen Wiederholungen, mies geschrieben auch, klar, (eventuell spannend: eine teilweise virtuell abgehaltene Parlamentssitzung, geht das überhaupt?), und ich begreife, dass die Zeiten, in denen ich dachte, ich bräuchte den Umgang mit anderen Menschen nicht oder kaum, vorbei sind, und dass – worüber übrigens auch im Radio reflektiert wurde – mein Hirn den gewohnten Input vermisst, und dazu gehört nunmal das wunderbare Chaos der Begegnung mit Fremden und Freunden und und und und und und und, so sehr ich mich auch, mindful and all that, an der Natur und am Augenblick erfreue, genuin tief erfreue, so sehr fühlt sich das nicht selbst gewählte Alleinsein wie eine Schnur an um den Hals, die würgt, und das trotz aller Dankbarkeit dafür, dass ich ein Zuhause haben darf, in dem schmackhaft gekocht und gebacken wird, in dem geschrieben und übersetzt und Musik gehört (und manchmal in der Küche getanzt), Sport gemacht und von Bergen und Reisen geträumt wird, etc., ist alles sehr selbstbezogen, klar, an die Konsequenzen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, den frau momentan teils in Zeitlupe teils im Schnellfortlauf beobachten kann, für mich wie für alle anderen mag ich gar nicht – also betreibe ich eine Spendenaktion für eins der britischen Maggie’s Centres, die sich um Krebskranke kümmern, schreibe mal bessere mal schlechtere Gedichte und gehe mit einigen davon hausieren, denke darüber nach, wie und wo ich den nächsten Auftrag herbekommen könnte, laufe, was die Füße tragen, prokrastiniere, wechsele zwischen Terry Pratchett, Bernardine Evaristo und diversen anderen Autor:innen hin und her, plane Briefe und Postkarten, schreibe hier, obwohl ich eigentlich arbeiten müsste, etc. – was ich jetzt auch wieder, endlich, tun werde.

Nabard, Bonn

Der Abend vor dem Fastenmonat Ramadan und zum ersten Mal spüren wir in meiner Familie nach Wochen sowas wie “Normalität”, etwas bekanntes. Es herrscht eine ruhige, zufriedene Atmosphäre. Etwas was wir lange vermisst haben. Es geht vielen Freunden und ihren Familien ähnlich. Ich hoffe wir alle bleiben in dieser Zeit weiterhin gesund.

Parallel zu diesen Zeilen übt jemand in der Nähe Schlagzeug spielen! Ich seh mich schon in drei Wochen, jedes Mal kurz vor’m Iftar (Fastenbrechen) ihn erst leise und dann immer lauter zu verfluchen. Bitte entschuldige im voraus Unbekannter Nachbar.

Fabian, München

Das wird nichts, nein, das, räuspert man sich innerlich, nur, wie um, Bedeutungsvöllerei könnte man es nennen, im Selbstgespräch, innerlich, bloß, das theatralische und existessentielle der gefühlsuntermauert betonten Exzessmonotonien ex aequo Gedankenschleifen durch die Imitation eines diskursiven Reflexes zu plausibilisieren, vor sich selbst, immerhin, mehr, das, und, nichts zu erwarten, also Tiefe, wenn man so will, auch, Floskelhaftigkeiten, das hat seinen Reiz auch, mal sehen, und die Zeit vergeht oder verrinnt, wie Sand, schneller jetzt, in den Augen, krustig, in den Winkeln, Einwurf, Würze der Tage, und ein neues, erneutes, bedeutungsschwangeres, pseudo, Räuspern, aber jetzt mehr vor dem Hintergrund des Kristallisationspunkts, den abzuwarten tiefere Erkenntnis des Salzes kulminierter Zeit verspricht, während das Produkt der Kulmination, im Endeffekt doch nur eigener Körperfunktionen, nach den geringsten Berührungen schon zwischen den Fingern zerbröselt, ohne, das, merkliche Spuren zu hinterlassen, schwer, wird nichts, etwas Offensichtlicheres zu finden, als die Bedeutungslosigkeit emotionaler Zustände und Involviertheiten vor dem Hintergrund in Analogie zu stellen, ironisch natürlich, wenn der direkte, zum Glück, oder Körperkontakt fehlt, oder einen fatalistischen Beigeschmack zu bekommen, wenn die persönlichen, mehr als weniger kleinen Verzweiflungen und Empfindlichkeiten im Kontakt sich, gar nicht bereit, davor zu kapitulieren, sich vor die großen Zusammenhänge zu stellen, eine, man nimmt es natürlich nicht ernst, noch für existentiell, durch und durch egoistische, man möchte nicht sagen, Abkapselung, wo doch, im letzten Schritt und ultraironisch, es doch so nahe läge, das, unter Anführungszeichen, Verhalten national(istisch)er Strukturen in Analogie, direkt proportional, zu denken.

24.04.2020

Tilman, Hamburg

Im Herbst letzten Jahres habe ich eine Wohnungsräumung durch eine Gerichtsvollzieherin begleitet. Weil sich das alles lange zog, tauschten wir Nummern aus, damit sie mich auf dem Laufenden halten kann. Später schickte sie mir per Whatsapp noch Bilder von einzelnen Gegenständen “Gehört das der Schuldnerin?” oder “Soll das auch weg?”

Der Gerichtsvollzieherin geht es auch zu Coronazeiten gut. Sie macht Fahrradausflüge mit ihrem Sohn (außerdem ist sie großer New York Fan, war auch schon dort [eventuell sogar mehrmals?!]). Unser Kontakt ist abgebrochen, aber ihre Statusmitteilungen halten mich auf dem Laufenden.

Slata, München

Ab Montag werde ich nicht mehr in die Stadt fahren, da Maskenpflicht im Öffentlichen, deshalb fahre ich heute, das letzte Mal. Aufregung in der leeren S-Bahn, Bitte fahren Sie nur in dringenden Umständen, mein geliebtes München, Ab Montag den siebenundzwanzigsten April. Die Wahl der Schuhe früh morgens, keine Fahrradschuhe endlich, enge, lackierte, schöne Schuhe, der beste, am seltensten getragene Rock, eine Tasche anstelle des Rucksacks, ich bin bereit, ich komme. Dann aufgeregter Fahrscheinkauf, Einzelfahrkarten anstelle der Semestercard für halbes Jahr, fünf Euro pro Fahrt, ich bezahle, denn ich gönne es mir. Die S-Bahn leer und schweigsam, so, wie ich sie gern habe, angenehm kühl, geruchfrei, und ich sehe aus dem Fenster, dass München, ja natürlich, mehr ist als unser Dorf, in das wir zufällig, vor zwei Jahren, hineingeraten sind, ich stelle mir die Stadt als eine, ja eine Schönheit vor, die ich irgendwann schon kriegen, zu der ich irgendwann schon ziehen werde, warts nur ab, verlockend und unaushaltbar ist sie. Rapsfelder, Ansagen des Schaffners, blaukarierte weiche Sitze, ich betrachte jedes offene, nackte Gesicht, heute bin ich ein geladener Gast, nie war die Stadt reizender als heute, vielleicht, überhaupt, wäre die Welt besser, wenn sie weniger Menschen, und dann zurück und wieder Bad, Küche, Balkon, Rucksack und der kurze tägliche Mittagsschlaf nach dem vielen ermüdenden Lesen.

Fabian, München

In den ersten Wochen hatte es einen gewissen Reiz, einander das Anonyme Tier zu identifizieren, das im Dokument den nicht vom Ersteller geladenen Autor*innen zugewiesen wird. Keiner hat sich die Mühe gemacht, statistisch zu erfassen, wie oft er oder sie als Anonymer Frosch auftauchte, als Einhorn, sogar Drache, Dinosaurier von Zeit zu Zeit, Axolotl oder, tatsächlich, das gab es, Quagga. Das hätte funktioniert, weil man sich selber nicht sieht, also welches Symbolbild einem zugewiesen wurde, und es ist ja kein Wunder, dass es eben den Reiz verliert, wenn man irgendwann alle Tier durchzuhaben meint oder darauf zu achten vergisst. Oder, Normalität hat schnell, um nicht den Euphemismus des Ausbleibens der Aufregung zu bemühen, etwas Abgehalftertes an sich, das zeigt sich an den kleinen und pflanzt sich in den größeren Dingen fort.

25.04.2020

Marie Isabel, Dunfermline

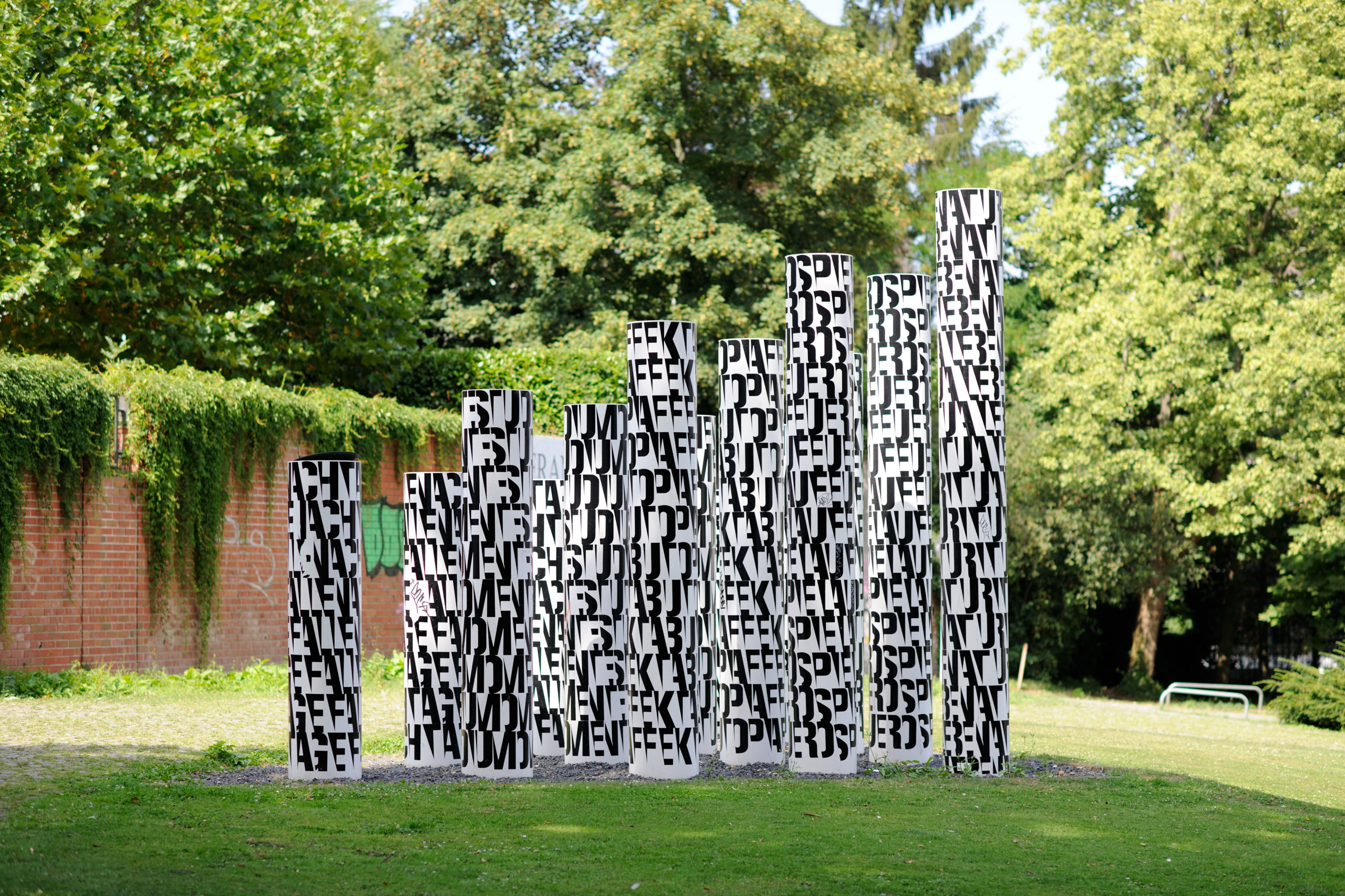

Ich füttere mein privates Journal mit Seiten aus dem kollektiven Tagebuch. Es kommt zu leichten Verdauungsbeschwerden. Der tägliche Wetterbericht: betrübt aber freundlich. Immer noch kein Regen. Bald werden wir wieder zu einer Wanderung aufbrechen, halb Richtung Wald, halb Richtung Bauernhof mit frischem Brot und Eiern und Scones. Auf dem Rückweg noch im Supermarkt Milch besorgen und ein paar Früchte, vielleicht. Sonst keine Veränderung. Der Lockdown dauert an. Ich sehe auf Twitter ein Foto aus dem Weinbergspark in Berlin Mitte, zumindest verortet der lakonisch-entsetzte Tweet es dort:

So viele Menschen auf einmal, so dicht beieinander, das hat hier schon lange niemand mehr gesehen. Gleichzeitig lese ich in der sozialmedialen Gerüchteküche, dass es im Süden der Insel an manchen Orten auch relativ ‘normal’ zugehe. Was soll frau glauben?

Immer wieder frage ich mich, was dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst eigentlich mit einem macht. Ich schaue mit Bewunderung virtuell den Eltern in meinem Freundes- und Familienkreis zu dabei, wie sie sich um ihre Kinder kümmern. Mit Bewunderung, aber auch mit Schmerz, erinnert doch die Allgegenwart von kleinen Menschen in anderen Haushalten an eine ungewollte Abwesenheit in unserem. In einer WhatsApp-Gruppe, durch die ich mit anderen Survivors in Kontakt stehe, fragen wir uns kollektiv, wie sehr die Ungewissheit der derzeitigen Situation an die Zeit nach der Diagnose und während der Behandlungen erinnert.

Alte Traumata kommen wieder hoch, und wie es manchmal so ist, merkt frau erst, wenn sie total erschöpft ist, was eigentlich vor sich geht. Da hilft nur das, was eigentlich immer hilft: lieb zu sich selbst zu sein, verständnisvoll, Ruhe zu geben, selbst wenn sich der Staub fingerdick im Sonnenschein häuft oder alte Kisten auszupacken wären, Löwenzähne den Garten übernommen haben, Arbeit sich auch am Wochenende weiterführen ließe, etc. Selbstschutz und Selbstfürsorge werden in Krisenzeiten überlebenswichtig, denn das hier ist ein Langstreckenlauf, dessen Parameter sich vielleicht ändern werden, der aber nicht so einfach enden wird. Es geht immer weiter.

Svenja, Köln

Am Montag hat das Semester in NRW angefangen und jetzt unterrichte ich fünf Seminare in drei Städten von zu Hause. Mittlerweile habe ich eine Routine in digitaler Lehre entwickelt. Ich schreibe den Studierenden vor der ersten Sitzung Emails über Technik und unsere Kommunikation, bitte sie, sich einen Wecker zu stellen, und verlinke ihnen Margarete Stokowskis Text über Homeoffice. Ich bilde mir ein, dass das Informationen sind, die meinem 20jährigen Ich geholfen hätten.

Für die Sitzungen bereite ich Skripts vor, am Anfang frage ich immer: Könnt ihr mich gut hören? – Das fragt meine Therapeutin bei jedem unserer Telefonate und es hatte mich sehr beeindruckt, als sie es das erste mal tat. Manchmal mache ich Witze, wenn ich vor lauter Zoom-Fenstern den Überblick verliere. Ich weiß jetzt, dass ich den Chat nach unten rechts ziehen muss, und einen Screenshot von den Teilnehmern machen, denn wenn man das Whiteboard benutzt, verschwinden ihre Namen und dann sagt man Dinge wie: Du da unten, rechts Mitte.

Im Fanseminar haben wir uns mit unseren Fangegenständen vorgestellt und ich habe erzählt, wie ich meine Lieblingsband im King Georg getroffen habe, dass sie aus Canada kamen und ich ihnen unbedingt mitteilen wollte, auf welchem obskuren Weg ich sie gefunden hatte. Dass ich mich dann nicht traute, sie anzusprechen, dass meine Freundin gehen wollte, dass ich schon geschlagen an der Garderobe meine Jacke holen wollte und dann ein Poster stahl um es dem Sänger als Eisbrecher unter die Nase zu halten. Wie er meinen Namen falsch schrieb, wie mir so schnell nicht einfiel, wie man J auf englisch sagt und wie er schrieb, dass ich sweet bleiben sollte. Ich erzählte nicht, dass er mich danach zu einem Osterfeuer einlud und ich nicht mitging, weil ich noch nicht in Köln wohnte und mich in einer fremdem Stadt verloren gehen sah.

Abends ging ich an den Rhein, es liegen noch zwei Geisterschiffe am Ufer. Ganz am Anfang der Krise hatte eins einen Eimer Rosen auf den Fußweg gestellt, damit die Spaziergänger sie mitnehmen können. Die Rosen sahen bereits sehr mitgenommen aus und ich ließ sie stehen, weil ich wusste, dass man solche Rosen in die Badewanne oder zumindest ins Spülbecken legen muss, aber ich wasche mich und mein Geschirr gerade sehr oft.

Auch dem Rückweg kam mir ein Mann in einer dunklen Straße entgegen. Er hielt sein Telefon vor dem Mund wie eine Zigarette und es erleuchtete sein Gesicht von unten als erzähle er eine Gruselgeschichte.

Slata, München

Ein Unvermögen, Zeit abzuschätzen, festzusetzen; eine schockierende Erfahrung, nicht Herr seiner Zeit zu sein. Anfangs, als alle dachten, es dauert einen Monat, schrieb man so drauf los, Beobachtungen, Bekenntnisse, eine Seltsamkeit nach der nächsten pointiert, und jetzt, wo es höchst vage Angaben über die Dauer und das Ende des Ausnahmezustands gibt, die keinen Hinweis geben auf die Aufnahme des Alltags ‒

Warum wünschen wir uns Normalität, weg von der Ausnahme, wollen eine Rückkehr zum Gewohnten, auf das sich nimmer etwas ändert. Das Normale, das ist so, hin und her, hin und her, irgendwann dann Hort am späten Nachmittag, Taschen auspacken, Ranzen, Hausaufgaben, Briefe, Unterschriften, Wäscheklammern, Pizza, Geschirr, schnellerschneller, am Wochenende dann Gartencenter, Plastikkübel, Geranien in vier verschiedenen Farben, von jeder Farbe einen Karton voll. Wie lebte es sich früher, davor denn, jeder ja auch mit dem Kind abwechselnd zuhause, gemeinsame Nächte mit Trinkflaschen, Ersatzschnullern, jeder trägt sich die Termine des anderen in den Kalender ein, plant Puffer ein für pünktliche Kindesübergabe, und jetzt, das Kind ist deutlich selbständiger, vernünftiger, kompromissbereiter, es lässt sich leben, ganz gut sogar, wir kaufen jeden Tag deutsche süße Erdbeeren, die ersten des Jahres, lassen uns Haare, Bärte wachsen, finden einander, ab und zu, wieder attraktiv, einmal, da lagen wir zusammen auf einer Decke draußen und sahen die Wolken an, ohne Handy, ohne gar nichts. Ich werde weise. Bald kann ich einen Berg erklimmen, davon gibt es genug hier in der Gegend, von dort aus Geduld, Achtsamkeit und einen Sinn der Dinge predigen.

Rike, Köln

Seit unbestimmten Tagen befinde ich mich in einem Livestream kann man nicht gestoppt werden. Die Phantasie, den Laptop mit doppelseitigem Klebeband an meinen Oberschenkeln festzugaffern, damit dieses Objekt während des Aufnehmens aller Mahlzeiten nicht runterstürzt, während ich damit durch die Wohnung laufe und dauernd irgendwer aus diesem Gerät heraus etwas sagt zu mir, meistens, ohne mich zu meinen. Wie ich mich jetzt an dem Objekt festkralle, als wäre es meine Familie, alle Menschen, die ich gerne hab und die Natur gleichzeitig. Die erste Online-Konferenz: BEYOND CRISIS. „Ist die Coronakrise eine Chance oder ein Rückschlag für eine ökosoziale Transformation?“ „Can the real transformation designer stand up, please?“ Sich mit unbekannten Menschen austauschen ist wie in Butter baden. Der Konferenzleiter, ein Professor, isst Müsli in seiner Küche nach virtuellem Yoga. Abends tanzen die restlichen 90 Verbliebenen in ihren Zimmern zu Livestream, einer Frau geht dabei die Stehlampe kaputt, jemand hat sein Kind vor dem Laptop vergessen, durch die trashigen Homeoffice-Vernebelungsshintergründe von Zoom ist es 1-A-Videokunst aus den 2000ern. Es erinnert mich an den Moment in Magnolia, in dem es überall Frösche regnet und die verschiedenen Menschen, gefangen in ihren Situationen, alle alleine gemeinsam irgendwie sind.

Heute kommt ein Carepaket von der Mutter an. Seit gestern habe ich die Pflicht, im Nahverkehr kleine weiße Wölkchen über blauem Himmel zu tragen. In der Wohngemeinschaft ein verbindender Moment, als 4 junge Frauen die von anderen Frauen handgenähten Dinger über die Gesichter ziehen und ein Foto machen und sagen bitte lächeln, weil was sonst, Gesichtsmaskenwieschwanzvergleich. Ja, auch wir kennen keine Maskennähenden Männer scheinen damit beschäftigt, jetzt Experten zu sein. „Can the real transformation designer stand up, please?“

26.04.2020

Nabard, Bonn

Die ersten drei Tage im Corona-Ramadan. Keine Anrufe von Freunden und Bekannten mit Einladungen zum gemeinsamen Fastenbrechen. Kein nörgelnder Hinweis meiner Mutter ich möge doch zum nächtlichen Gebet in die Moschee gehen. Gleichzeitig sitzen wir nach dem essen im Wohnzimmer und blicken teils fassungslos teils traurig richtig TV wo die große Moschee in Mekka völlig menschenleer ist. Nur die Kameraleute die einzelne Aufnahmen von der Kaaba machen und ein Imam der die Suren im Koran rezitiert.

Als Familie sind wir schon immer ein eingeschworener Haufen gewesen, jetzt habe ich das Gefühl dass wir einander noch mehr halt geben. Die Stunden vor dem Fastenbrechen waren immer die schwierigsten in denen, meistens meine Mutter, gekocht hat und wir Kinder nichts in der Küche zu suchen hatten. Jetzt durften wir alle aushelfen. Schneiden und schnippeln, den Teig kneten, den Salat anrichten und hier und dort würzen. Und die Minuten zählen bis wir das Fasten mit drei Datteln und einem Schluck Milch brechen können. Und wie es sich für eine große Familie gehört lachen und diskutieren wir am Esstisch über alle Themen der Welt, nur nicht über die Pandemie noch über steigenden Toten in Afghanistan. “Wer vermisst und trauert um sie schon?”, sagte meine Mama gestern Mittag, “ob eine Bombe oder ein Virus, seien wir dankbar dass wir hier sein dürfen und ihr Kinder gesund seid.”

Solche Sätze kenne ich schon seit ich denken kann, dankbar sein, hier sein zu dürfen. In Zeiten dieser Pandemie bin ich’s zumindest mehr denn jeh.

Fabian, München

Kleine Gedankenblasen stürzen nach außen, die zugehörigen Gravitationszentren stürzen nach innen und “in der Mitte treffen sie einander”, zwangsgestört, neurotisch, oder nur beinahe, jetzt hat die Bundesregierung sich auf eine App geeinigt, wie schön, jetzt hat die Bundesregierung auf einen zentralen Ansatz verzichtet, oder sich vom Gegenteil überzeugen lassen – wer würde zentral, und zumindest wahrscheinlich angreifbar gesicherte, umfassende Bewegungsdaten von Bürgern schon missbrauchen wollen, andererseits, wer will das verstehen, also, wer, na klar, da sind sicher genügend Leute im Umfeld der entscheidenden oder entschiedenen Instanzen, die die technischen Infrastrukturen und Anwendungen softwareseitig gut genug verstehen, um den kurzfristigen Reizen des reizenden Anscheins einer nachhaltig erhöhten Maßes an Kontrolle über die Risiken der Situation ein zumindest gehöriges Bewusstsein für die ab- und unabwägbaren Risiken deines scheinbaren Höchstmaßes an Kontrolle für die Bevölkerung, vielleicht, an sich, entgegenzuhalten, und wie’s scheint sogar wirksam, wirklich, man wird sehen – wobei persönlich ich mir ohnehin nicht vorstellen kann, mein Smartphone deswegen jetzt, oder von jetzt an, plötzlich, öfters spazieren zu führen, außer Haus, tatsächlich, als bisher.

Kurzbio: Holger Schulze, 1970 in Baden-Baden geboren, ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Seine Arbeiten zur Klang- und Medienkultur erschienen zuletzt bei Matthes & Seitz Berlin, MIT Press und Bloomsbury Academic.

Kurzbio: Holger Schulze, 1970 in Baden-Baden geboren, ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Seine Arbeiten zur Klang- und Medienkultur erschienen zuletzt bei Matthes & Seitz Berlin, MIT Press und Bloomsbury Academic.