von Nikola Richter

Es ist die Zeit der Spaziergänge. Auf den Gehwegen, in Parks, Wäldern, an Kanälen und Flüssen flanieren Menschen, einzeln oder zu zweit, auf jeden Fall in Kleingruppen, und versuchen, an die frische Luft zu kommen, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich nicht zu berühren. Die Innenstädte sind seit Wochen merkwürdig leer und ruhig. Dort, wo sonst Touristenbusse in Schlange stehen und ihre Dieselmotoren laufen haben, ist nun Platz. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Städten erkunden ihre eigenen Altstädte und Sehenswürdigkeiten, zumindest von außen.

Im Lustgarten auf der Museumsinsel in Berlin, wo sonst vor Reisenden kein Durchkommen ist, kann man gerade gemütlich in der Sonne sitzen. Und auf dem verwaisten Gendarmenmarkt hat eine Nachbarin mit ihrer Tochter Federball gespielt. Wir sind mit unserer Familie die Treppen zum Konzerthaus hoch- und heruntergerannt, zur sportlichen Ertüchtigung, neben uns eine Arabisch sprechende Mutter mit drei Kindern. Die Stadt empfängt ihre Bewohner! Im Görlitzer Park wird nicht gegrillt, sondern gepicknickt, geschlafen, gelesen, und im Treptower Park sehe ich oft Tai-Chi- oder Yogagruppen, Eltern mit Kindern, gemütlich gehende ältere Leute.

Wer kann, ist jetzt viel draußen.

Aber sobald es auf einem Gehweg enger wird, passiert etwas: Ich habe es schon oft erlebt, dass ich beim Flanieren die mir Entgegenkommenden abscanne, überlege, in welche Richtung sie ausweichen, und dass ich dann in einem großen Bogen um sie herumlaufe, je nach Bedarf. Eine ältere Dame, die das auch so machte, musste neulich laut lachen und rief mir zu: „Wir laufen Slalom!“ Ja, Corona kann uns auch erheitern. Wir schauen uns in die Augen und nehmen den anderen wahr, der uns vielleicht begegnen könnte. Jedoch liegt die Betonung auf dem vielleicht. Denn das Vielleicht ist ja das Problem. Wir nehmen die anderen wahr, damit diese anderen uns eben NICHT begegnen. Damit sie uns fernbleiben und nicht berühren und uns vielleicht nicht anstecken.

Wenn Jogger, deren Zahl auch genauso zugenommen hat wie die der Spazierenden, so dass der Eindruck entsteht, Joggen sein das neue Clubben, wenn diese Jogger, und es sind vor allem männliche Jogger, sich also von hinten nähern, höre ich schon ihren Atem, ihr Keuchen. Und ich hoffe inständig, dass sie mir nicht in den Nacken hauchen werden, wie Corona-Vampire, sondern dass auch sie in ordentlichem Bogen um mich herumlaufen werden. Was sie leider nicht immer tun. „Die Hölle, das sind die anderen“, lautet ein Zitat aus Sartres Stück Geschlossene Gesellschaft und derzeit ist das deutlicher als sonst. Die anderen sind potenzielle Ansteckungsrisiken, eigentlich immer schon, aber jetzt besonders.

Ich lebe in einem Haushalt mit zwei Kindern, einem Schul- und einem Kindergartenkind und die potenziellen Ansteckungsrisiken durch die anderen sind uns, wie allen, die jeden Tag öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen aufsuchen, wohlbekannt. Wie oft kommen wir Eltern morgens zu der Kita oder nachmittags zum Hort und können uns an Schildern erfreuen, die informieren: „Wir haben Hand-Fuß-Mund, Masern, Brechdurchfall und Läuse in der Einrichtung.“ Dann betritt man beherzt die angekündigt durchseuchte Luft, knuddelt sein Kind, redet mit den freundlichen Betreuerinnen und Betreuern und geht nach Hause.

Seit Corona, seit der Schul- und Kitaschließung, in der nun neunten Coronawoche, die auch zwei Wochen Osterferien enthielt, hatten wir keine Erkältung, keine Krankheit mehr zu Hause. Ja, die anderen sind immer eine Ansteckungsgefahr, und auch ohne Corona sollten kranke Kinder zu Hause bleiben und auch ohne Corona sollten Schulen mit ordentlichen Sanitäranlagen ausgestattet sein, wo es Seife und Papierhandtücher gibt, sollte das Reinigungspersonal auch Klinken desinfizieren. Einfach, damit nicht alle ständig krank sind.

Ein guter Corona-Effekt: Jetzt sind wir also fast immer zu Hause und seitdem gesund.

Wir sehen in den Nachrichten, wie das Virus funktioniert, wie es sein Überleben und seine Weiterverbreitung organisiert und wie die Behörden und Expertinnen und Experten Ratschläge zur Eindämmung und Kurvenabflachung geben. Wie sich diese mikroskopisch kleine Kugel, die mich in der Vergrößerung auch immer an einen Kugelfisch denken lässt, durch den Atem, durch Tröpfchen von Wirtsperson zu Wirtsperson übertragen lässt. So unsichtbar und so mächtig. So mächtig, dass die Angst vor Corona geschafft hat, was sonst bisher niemand geschafft hat: bessere Luft, klare Sternenhimmel, Drosselung von Abgasen durch stillgelegte oder weniger arbeitende Industrien, weniger Flug- und Autoverkehr, mehr Fahrräder auf den Straßen – so dass derzeit auch schon temporäre Fahrradwege auf Auto-Fahrspuren eingerichtet wurden.

Weniger Konsum, weil weniger Konsummöglichkeiten. Mehr Bewusstsein für das, was wir wirklich brauchen und was unter dem Wort „Systemrelevanz“ zusammengefasst wird. Mehr Wissen darum, dass in den systemrelevanten Berufen wie Pflege, Bildung und Kinderbetreuung sowie Einzelhandel zu 80 Prozent Frauen arbeiten. Corona ist ein Stachel der Erkenntnis. Viele, mit denen ich spreche, wünschen sich jetzt und p.C., post Corona, eine Anpassung unserer Lebensorganisation anhand dieser Erkenntnisse. Mehr grüne und vielfältig, nicht monokulturell bepflanzte Naherholungsflächen, mehr Zeit füreinander, also mehr Home Office und Teilzeit, eine bessere Entlohnung der systemrelevanten Tätigkeiten und auch hier mehr Teilzeitjobs, mehr kleine Geschäfte als riesige Malls, mehr Spielstraßen, klare und sichere Radwege, beruhigten Verkehr, mehr regionale Landwirtschaft statt globale Handelsketten, die ja, und darüber müssen wir auch sprechen, ein Grund für globale Pandemien sind.

Brauchen wir alles immer jetzt und gleich und sofort?

Oder reicht auch weniger übermorgen und vielleicht?

Trotz all dieser positiven Effekte ist der auffälligste Coronaeffekt aber einer, der politisch hochbrisant ist. Es ist die Angst vor dem anderen, die Corona auslöst. Die sich im extremsten Fall in Grenzschließungen äußert. Diese Angst verhindert genau das Gute, das möglich wäre, also dass wir solidarischer werde und zueinander stehen. Diese Angst bewirkt das Gegenteil: Dass wir uns voneinander körperlich fernhalten, sogar entfernen, uns nicht umarmen, berühren, die Hand geben dürfen. Großeltern dürfen und wollen ihre Enkelkinder und sonstigen Familienmitglieder nicht sehen. Jugendliche dürfen ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen oder zum Sport und Spielen treffen. Nachbarn nur von Tür zu Tür miteinander sprechen. Sterbende und Schwerkranke dürfen kaum noch Besuch empfangen und sind einsam am Ende. Trauerfeiern finden unter schweren Auflagen statt. Isolierte sind jetzt noch Isolierter. Es fehlt das Haut an Haut.

Natürlich wird versucht, ein Miteinander digital herzustellen und das ist auch gut und man sieht auch hier, dass diese Mittel und Wege bisher in vielen Bereichen, insbesondere in Bürojobs und in der Lehre sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Wie viele Online-Konferenztools haben wir mittlerweile ausprobiert und teilweise exzessiv: Ich nehme an meinem Tanzkurs jede Woche per Zoom teil, sehe meine Tanzlehrerin in ihrem Wohnzimmer und alle Schlafzimmer und Flure meiner Tanzkolleginnen.

Die Grundschulklassenlehrerin lädt über einen Elternvertreter die Klasse ebenfalls zu Zoom ein. Sie selbst darf es nicht tun, da dieses Programm Sicherheitsrisiken enthält und so die Teilnahme keine schulverpflichtende ist. Lehrerinnen und Lehrer haben selten (oder nie?) berufliche E-Mailadressen von ihrer Schule und dazu gehörige Video-Konferenztools oder Cloud-Zugänge, wo man geordnet Material zum Lernen hinterlegen könnte, jeder mogelt sich jetzt gerade so durch, je nach Fähigkeit, Ausstattung und Motivation. Mit den Großeltern und anderen Verwandten sprechen wir auf Skype, was aber auch ein zweistündliches Installationstelefonat benötigte. Ostern haben wir eine familiäre und bis zu den Paten reichende Osternacht per Jitsy gefeiert, mit dem Effekt, dass eine Tante für ein Stunde „eingefroren“ war, was sie aber nicht störte, da sie uns zwar nicht gut hörte, aber sah. Und das war für sie schon etwas. Die Kinder verabreden sich nicht mehr zum Spielen sondern zum Telefonieren oder Facetimen.

Wir gingen auf Distanz. Wir sind auf Distanz.

Das Symbol dieser Angst vor den anderen ist die Maske. Kannten wir sie eher als Verkleidungsutensil beim Fasching, als zeitgenössisches Symbol für die Luftverschmutzung in meist asiatischen Großstädten oder als ein Utensil aus dem möglichst steril arbeitenden Krankenbetrieb z.B. in der Chirurgie ist sie nun zu einem begehrten Alltagsprodukt geworden. Zunächst lief der Verkauf mit medizinischen Masken über Online-Shops so gut an, so dass sich einige eine goldene Nase verdienen konnten. Dann hörte man von gigantischen Maskenbestellungen der Bundesregierung. In Krankenhäusern wie in der Charité fingen Mitarbeiter an, Masken und Desinfektionsmittel zu entwenden. Ich habe Berichte von Pflegerinnen gelesen, die ihre Masken mehrmals nutzen müssen, weil es zu wenige gibt. Kioske in Berlin, die die Grundbedürfnisse der Bevölkerung wohl am besten im Blick haben, bieten derzeit neben den Dauerbrennern Alkohol, Zigarette, Schoko nun auch Masken und selbstverständlich Klopapier an.

Die Maske ist nun also ein Alltagsgegenstand geworden. Bei uns hängen selbstgenähte Masken am Schlüsselbrett, damit man sie für den Einkauf nicht vergisst mitzunehmen. Menschen mit Nähmaschine fertigen sie für ihre Freundinnen und Freunde, verkaufen sie per Facebook oder auf Plattformen für Selbstgemachtes wie auf Dawanda oder von Hand zu Hand unter Bekannten. Der Second-Hand-Laden Vintage Berlin verkauft durch das Fenster. Die Buchhandlung Leseglück in Kreuzkölln bietet an der Kasse Masken an, die eine Kundin herstellt. All dies ist eigentlich eine schöne Geschichte über Nachbarschaftshilfe, Tauschgeschäfte, kleine Ökonomien, Kiez-Kulturen, Handwerk, etwas, was wir viel mehr bräuchten und was sich den großen Monopol-Ökonomien mit Ideenreichtum und Freundlichkeit entgegenstellt.

Die Masken sind so beliebt, dass man sie schon überall in Selfies einbaut. Ich möchte daher sehr laut rufen: Bitte keine Masken-Fotos mehr. Wir haben schon genug davon gesehen! Die Maske ist schon zu einem Fashion Statement geworden. Die Farbe wird passend zum Outfit gewählt oder sie besticht durch ein besonderes Muster. In Kreuzberg habe ich sogar schon Aufnäher dort entdeckt, wo der Mund sein müsste, die Masken rufen uns zu: „Fck Corona“, „Fck Nazis“ oder zeigen eine herausgestreckte Rolling-Stones-Zunge.

Ich frage mich, was passiert, wenn wir vom anderen nur noch die Augen sehen? Sind Augen, wie man so sagt, der Spiegel der Seele? Werden wir gut darin werden, in den Augen der anderen zu lesen? Das wäre dann noch ein erfreulicher Corona-Effekt. Doch: Kommen wir uns mit Maske überhaupt so nah, dass wir uns in die Augen sehen könnten? Werden wir hinter der Maske überhaupt noch lächeln, wenn es keiner sieht? Oder werden wir gut darin, leichte Wellenbewegungen auf dem Stoff als Mimik zu lesen? Oder bleiben wir schlicht auf 1,5 Meter Abstand?

Werden wir uns nach Corona wieder die Hände schütteln?

Werden wir uns erschrecken, wenn wir einen fremden Mund sehen?

Wie werden uns wieder näherkommen?

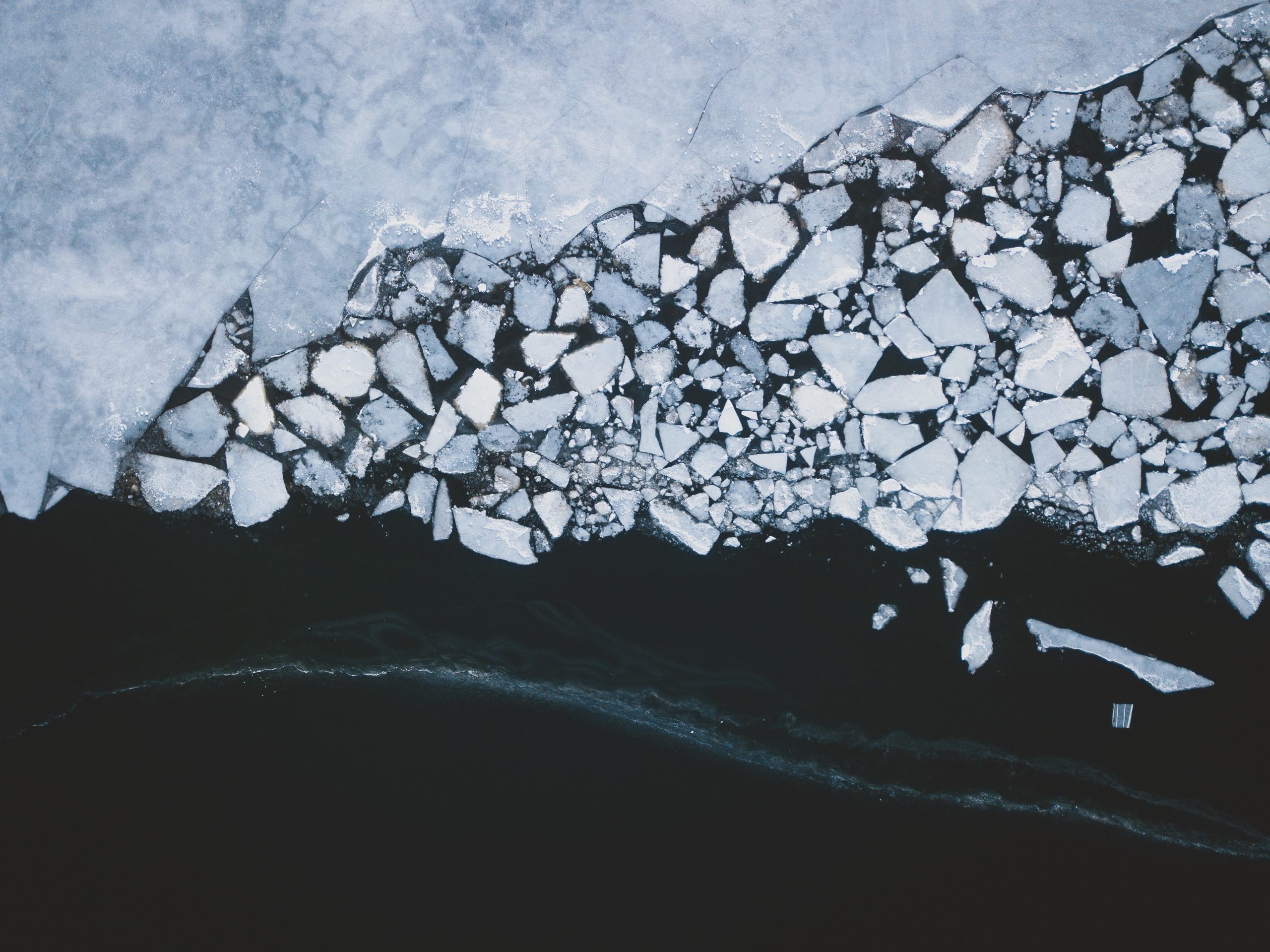

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Den Anfang macht der schmale Band Seuchen von Kai Kupferschmidt. Der Wissenschaftsjournalist berichtet oft über Ebola und andere Epidemien,

Den Anfang macht der schmale Band Seuchen von Kai Kupferschmidt. Der Wissenschaftsjournalist berichtet oft über Ebola und andere Epidemien,  Dazu gehören Expeditionen in den kongolesischen Regenwald, auf chinesische Wildtiermärkte oder ins Hinterland von Bangladesch – um möglicherweise infizierte Fledermäuse zu jagen. Quammen hat unglaublich viel zu erzählen und zieht seine Geschichten frei nach Agatha Christie als Whodunits auf: Welcher Erreger hat´s ausgelöst und welches Tier ist sein Handlanger, äh, natürlicher Wirt? Die Rolle der Schnüffler übernehmen natürlich die wagemutigen Forscher.

Dazu gehören Expeditionen in den kongolesischen Regenwald, auf chinesische Wildtiermärkte oder ins Hinterland von Bangladesch – um möglicherweise infizierte Fledermäuse zu jagen. Quammen hat unglaublich viel zu erzählen und zieht seine Geschichten frei nach Agatha Christie als Whodunits auf: Welcher Erreger hat´s ausgelöst und welches Tier ist sein Handlanger, äh, natürlicher Wirt? Die Rolle der Schnüffler übernehmen natürlich die wagemutigen Forscher. Die britische

Die britische  Alles Vergangene ist jetzt und alles Ferne ist nah. Kein noch so großer räumlicher oder zeitlicher Abstand in den Erzählungen kann mehr Distanz schaffen. Das gilt, wenn Kupferschmidt am Anfang von einem kleinen Jungen in Westafrika berichtet, der im Dezember 2013 mit als Erster einer Ebola-Epidemie zum Opfer fiel. Das gilt auch, wenn Nathan Wolfes The Viral Storm (auf deutsch Virus: Die Wiederkehr der Seuchen) in Thailand beginnt, wo im Dezember 2003 ein anderer kleiner Junge an der neu aufgetretenen Vogelgrippe starb.

Alles Vergangene ist jetzt und alles Ferne ist nah. Kein noch so großer räumlicher oder zeitlicher Abstand in den Erzählungen kann mehr Distanz schaffen. Das gilt, wenn Kupferschmidt am Anfang von einem kleinen Jungen in Westafrika berichtet, der im Dezember 2013 mit als Erster einer Ebola-Epidemie zum Opfer fiel. Das gilt auch, wenn Nathan Wolfes The Viral Storm (auf deutsch Virus: Die Wiederkehr der Seuchen) in Thailand beginnt, wo im Dezember 2003 ein anderer kleiner Junge an der neu aufgetretenen Vogelgrippe starb.

Kurzbio: Holger Schulze, 1970 in Baden-Baden geboren, ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Seine Arbeiten zur Klang- und Medienkultur erschienen zuletzt bei Matthes & Seitz Berlin, MIT Press und Bloomsbury Academic.

Kurzbio: Holger Schulze, 1970 in Baden-Baden geboren, ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Seine Arbeiten zur Klang- und Medienkultur erschienen zuletzt bei Matthes & Seitz Berlin, MIT Press und Bloomsbury Academic.