|

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs

&

der Link des Tages

Schiffsmeldungen

Nachrichten, Gerüchte, Ideen,

Leute & Jobs

aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

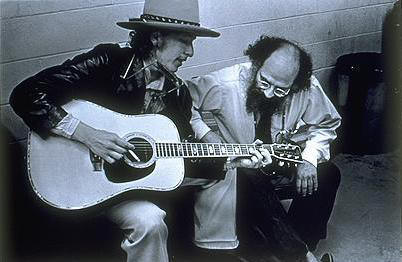

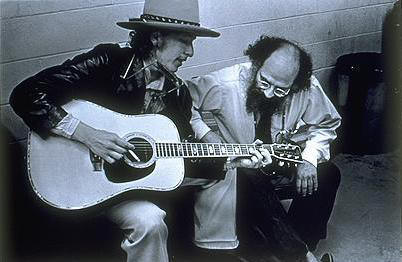

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Die menschliche

Komödie

als work in progress

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

Zu diesem Thema haben

wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás

Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter

Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den

besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.

Inhalt als PDF-Datei

Dazu erscheint als

Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«

von Christian Suhr & Herbert Debes

Leseprobe

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Wir empfehlen:

kino-zeit

Das

Online-Magazin für

Kino & Film

Mit Film-Archiv, einem bundesweiten

Kino-Finder u.v.m.

www.kino-zeit.de

Andere

Seiten

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

Riesensexmaschine

Nicht, was Sie denken?!

texxxt.de

Community für erotische Geschichten

Wen's interessiert

Rainald Goetz-Blog

|

Der männliche Selbsthaß auf

dem Holzweg

Gregor

Keuschnig über Jonathan Littells Essay über die Struktur der faschistischen

Sprache, den Littell während der Vorarbeiten zu «Die Wohlgesinnten

«verfasste.

Der Versuch einer Fortschreibung von Theweleits

»Männerphantasien«. Gregor

Keuschnig über Jonathan Littells Essay über die Struktur der faschistischen

Sprache, den Littell während der Vorarbeiten zu «Die Wohlgesinnten

«verfasste.

Der Versuch einer Fortschreibung von Theweleits

»Männerphantasien«.

Jonathan

Littell, Autor der

Splatter-Mockumentary Scharteke "Die Wohlgesinnten",

hat das Buch "La campagne de Russie" ("Der Russlandfeldzug"; erschienen 1949)

des ehemaligen belgischen SS-Offiziers Léon Degrelle gelesen. Und er hat das

Buch "Männerphantasien" von Klaus Theweleit und dessen Thesen zum Faschismus

gelesen. Littell versucht nun Theweleits Thesen von 1977 mit seiner Rezeption

von Degrelles Buch fortzuschreiben.

Littell ist von Theweleits Buch fasziniert. "Der Faschismus (ist eine) Form

der Produktion des Realen…keine Frage der Staatsform…auch nicht…der

Wirtschaftsform, überhaupt nicht eine Frage des Systems." zitiert er

Theweleit, der im

Nachwort zu "Das Trockene und das Feuchte" (welches bereits im April 2008 in der

Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde)

ergänzt: "'Faschismus' ist …ein Körperzustand, eine gefährliche Materie, die mit

Macht und Gewalt darauf dringt, den Zustand der Welt den Zuständen des eigenen

Körpers anzugleichen, zu unterwerfen". Das Freud'sche Modell von Es, Ich,

Über-Ich und damit der ödipalen Konstellation lässt sich auf [den Faschisten]

nicht anwenden so klären Littell (und Theweleit) auf, denn der Faschist

hat die Trennung von der Mutter nicht abgeschlossen und sich nie als Ich im

Freud'schen Sinne konstituiert. Der Faschist ist der "Nicht-zu-Ende-Geborene".

Aber er ist kein Psychopath; er hat eine partielle Trennung vollzogen, er ist

sozialisiert…er ergreift sogar gelegentlich die Macht.

Theweleits These und männlicher Selbsthaß

Selbstbewusst erklärt Klaus Theweleit seine Verdienste um die

Faschismusforschung: "Ich hatte etwas geliefert, was es bis dahin nicht gab, den

Versuch, den Faschismus, den Nationalsozialismus, nicht als Ausgeburt einer

fürchterlichen 'Ideologie' zu beschreiben, sondern, ausgehend vom

Mann-Frau-Verhältnis in der europäischen Geschichte, als eine gewalttätige Art

und Weise, 'die Realität' herzustellen: die politische mörderische Realität des

faschistischen Gewaltstaats nicht als Folge von Ansichten, Ideen oder

Industrie-Interessen, sondern als umgesetzten Ausdruck verheerender

Körperzustände seiner Protagonisten - der faschistische Staat als

Realitätsproduktion des Körpers des soldatischen Mannes."

Noch heute beruft sich Theweleit auf Rudolf Augsteins Lob ("Vielleicht die

aufregendste deutschsprachige Publikation des Jahres 1977") und bügelt in

blasierter Arroganz eventuelle Einwände ab: "Historiker haben Vorbehalte gegen

autobiographische Texte. Sie trauen Untersuchungen nicht, die vorwiegend die

Affekte des historischen Personals untersuchen. Schon gar nicht trauen sie

psychoanalytischen Zugängen; unter anderem, weil sie keine Ahnung von ihnen

haben. Ihr schlechtes Gewissen kam dazu: Erneut kümmerte sich ein Fachfremder um

ihre (versäumten) Aufgaben."

Sven Reichardt schreibt in seinem sehr erhellenden und lesbaren Essay "Klaus

Theweleits 'Männerphantasien' - ein Erfolgsbuch der 1970er-Jahre":

"Theweleits Arbeit befasst

sich zunächst mit der Freikorps-Literatur der 1920er-Jahre; er untersucht die

faschistischen Männlichkeits- und Gewaltphantasien dieser Soldateska in über 250

Romanen oder Erinnerungen. Dabei nimmt er Sprachstil wie Inhalt dieser Literatur

auseinander und stellt Frauenbild, Körperverhältnis und Kampfberichte in das

Zentrum seiner Analyse. Bei der Lektüre der Schriften der höchst

unterschiedlichen sieben Hauptpersonen stellt sich heraus, dass diese im Grunde

nur drei Frauentypen kannten: die Mutter, die 'weiße Krankenschwester' und die

Hure."

Bei den sieben Hauptpersonen handelt es sich um "den in

afrikanischen Koloniekämpfen berühmt gewordenen Generalmajor Paul von

Lettow-Vorbeck, den 1919 den Dienst quittierenden Kapitänleutnant Martin

Niemöller, den Freikorpskommandeur Gerhard Roßbach und einen seiner Mannen

namens Rudolf Höß, der später als Lagerkommandant berüchtigt wurde, um den

ehemaligen Chef der Marinebrigade und wohl bekanntesten Freikorpsführer Hermann

Ehrhardt sowie um die bekannten Schriftsteller Ernst von Salomon und Ernst

Jünger." (Reichardt)

Diese sieben Personen sind für Theweleit repräsentativ für den "Faschisten".

Seine Thesen sind ohne Verortung im zeitgeschichtlichen Kontext des

Erscheinungsjahrs 1977 kaum zu verstehen, war doch "das Thema der Männlichkeit

und der Geschlechterbeziehungen in den 1970er-Jahren gesamtgesellschaftlich in

das Blickfeld geraten", wie Sven Reichardt herausarbeitet. Durch eine geschickt

vorgenommene Verschiebung von Prioritäten innerhalb des Diskurses (es geht um

die Post-68er-Ära, in der "Faschist" fast zum umgangssprachlichen Schimpfwort

wurde) war es möglich, Fragen und Einwände, etwa "warum der soldatische Mann in

dieser Form gerade in Deutschland entstand" (Reichardt) oder welche Rolle der

Erste Weltkrieg und das Scheitern der Weimarer Demokratie spielte, mit

Nonchalance ignorieren zu können. Heute wirkt diese "streberhafte Geste der

Selbstdenunziation", mit der sich der "zur Faschismustheorie aufgemotzte

männliche Selbsthaß" umgibt (Jörg

Lau 2004) eher komisch.

Der Belgier

Littell will anhand von Degrelles Buchs Theweleits Thesen sozusagen

experimentell…verifizieren, und zwar an einem Mann, der in einer anderen Sprache

schrieb, einer anderen Generation angehörte und vor allem den Ersten Weltkrieg

nicht miterlebt hatte. Und das, obwohl (oder gerade weil?) Littell und

Theweleit eine halbwegs konsistente Definition des Begriffs des "Faschisten"

nach wie vor nicht vorlegen, sondern nur "fadenscheinige Textgewebe" (Lothar

Baier 1978 zu "Männerphantasien") liefern, die grösseren Interpretations- und

Deutungsspielraum zulassen.

Littells Stil ist eher erzählerisch, das Buch ist nur grob strukturiert. Der

Leser erfährt kaum biografische Daten Degrelles ausserhalb seines politischen

und militärischen Handelns; Kindheit und Jugend bleiben vollkommen ausgespart.

Die kurze historische Gedächtnisauffrischung setzt bei 1936 ein, als, wie

Littell meint, seine Popularität seinen Höhepunkt erreichte. Er ist

damals 30 Jahre alt. Sein Ziel ist der Sturz der politischen Klasse Belgiens.

1938 gelang ihm mit seiner Volksbewegung katholischen Ursprungs (mehr

wird nicht verraten) der Einzug ins belgische Parlament.

Léon Degrelle ist Wallone, aber kein nationalistischer Wallone (am Rande erfährt

man ein bisschen über die bereits damals merkwürdige Trennung zwischen Wallonen

und Flamen; sogar die NS-Sympathisanten der jeweiligen Volksgruppen fanden kaum

zueinander). Degrelle ist Rexist, tritt aber gleichzeitig für ein

Gross-Burgund unter deutsch-nationalsozialistischer Führung ein. Er war

Hitler 1936 begegnet und dessen Charme sofort erlegen; er traf ihn noch

mehrmals (die Fotos werden im Buch abgedruckt). 1940 wurde Degrelle als

germanophil kurzzeitig interniert. 1941 organisierte er eine

antibolschewistische Legion "Wallonien" im Rahmen der deutschen Wehrmacht,

der er sofort als Leutnant angehören will, was aber aus "Mangel an

militärischen und technischen Kenntnissen" abgelehnt wird und ihm später

ermöglicht, einen Mythos zu begründen.

"Wallonien" geht nach Russland und wird in heftige (und teilweise verlustreiche)

Kämpfe verwickelt. Degrelle steigt sehr schnell vom Schützen zum Offizier auf.

1944 wird er zum Kommandeur der (inzwischen in die SS eingegliederten)

Sturmbrigade "Wallonien" ernannt. Im April 1945 wird er "Standartenführer"

(Oberst); ob die Ernennung im Mai zum "Oberführer" (ein General-Äquivalent)

"korrekt" war, ist umstritten (spielt aber letztlich keine Rolle). Littell

schildert am Ende des Buches ausführlich die Odyssee von Degrelles Flucht (er

hatte seine ihm anvertrauten Leute schlichtweg verlassen, als es ihm zu

gefährlich wurde). Er landete mit einem Flugzeug auf abenteuerliche Art und

Weise in Spanien, wurde Bauunternehmer und blieb dort unbehelligt (und

unbelehrbar) bis zu seinem Tod 1994.

Klägliche Versuche von Sprachkritik

Es gibt zahlreiche Abbildungen im Buch wie Briefmarken, Familienfotos,

Propagandabilder und -plakate (mit teilweise halbessayistischen Erläuterungen,

die das Lesen manchmal nicht ganz einfach machen), die allerdings kaum zur

Verbesserung des Verständnisses des Textes beitragen. Vielleicht soll mit den

Abbildungen ein gewisses Einlullen des Lesers betrieben werden, in dem eine Art

Fotoalbumeffekt erzeugt werden soll.

Viele Quellen weisen Degrelle als notorischen Tatsachenverdreher und Lügner aus.

Littell sieht das als Beleg seiner These: Degrelle ist nicht an der Wahrheit

interessiert, sondern an der Realität seiner faschistischen Wirklichkeit.

Mit dem Buch (seinem Heldenepos) will Degrelle das, was Theweleit die

"Erhaltung des Ich" nennt erzeugen. Das ist für den Faschisten eine Sache

auf Leben und Tod. In dem Fall, der uns hier beschäftigt…wird die Erhaltung des

Ich durch eine Reihe strenger, fast mechanischer Gegensatzpaare geleistet, deren

zweites Glied für die dem Ich-Panzer drohende Gefahr steht, während das erste

die Eigenschaft repräsentiert, die dem Faschisten erlauben, den Ich-Panzer zu

verstärken und damit der psychischen Auflösung zu entgehen.

Das wichtigste Gegensatzpaar ist für Littell das des Trockenen und des

Feuchten (daher der Titel) und dann gibt es noch das Starre und das

Formlose, das Harte und das Weiche, das Unbewegliche und das Wimmelnde, das

Steife und das Schlaffe, das Aufrechte und das Liegende, und es folgen noch

acht weitere Gegensatzpaare bis es dann heisst und so fort.

Littell ergeht sich in ausführlichen Zitaten und Deutungen des Schlamm-Begriffs

in Degrelles Buch; er findet die positiven und negativen Konnotationen (was an

sich nicht ungewöhnlich ist und von jedem Gymnasiasten halbwegs präzise

herausgearbeitet werden könnte). Der Faschist widersteht dem schrecklichen

russischen Schlamm in dem er sich, nach Littell, versteift.

Etwas überzeugender geraten die Gegenüberstellungen aus dem Kapitel Trockene

Körper, feuchte Kadaver. Die Gegensatzpaare "trocken – feucht" sind mit "gut

– schlecht" zu übersetzen, also, in Degrelles Diktion: "Wir – Bolschewistischer

Feind". Der Faschist arbeite unablässig an seinem Körper, um ihn von allem

Feuchten zu reinigen, so Littell, und zwar unabhängig davon ob es die

Form des "offiziellen Sumpfs" oder der erotischen Feuchtigkeit annimmt. Der

Feind versinkt im Schlamm – man selber bleibt "trocken" (sauber).

Verflüssigung und Phallus

Der Gedanke an die Verflüssigung des Körpers macht den Faschisten wahnsinnig.

Während die Kadaver toter Russen als grässlich-"flüssige" bzw.

sich-verflüssigende Körper geschildert werden, um den "Feind" auch noch im Tod

zu dämonisieren (Littell liefert hierzu teilweise ekelhafte Textbeispiele)

bleibt der Faschist auch nach seinem Tod…im Allgemeinen trocken und –

das ist bei Littells erotomanischer Deutungsmaschine natürlich wichtig - hart,

denn der Autor weiss, dem Faschisten geht es nicht um seinen Schwanz als

Lustorgan, sondern seinen Phallus als Zentrum und Angelpunkt seines inneren wie

äusseren Widerstands gegen den Feind. Ohne Phallus als Stütze lässt sich der

Ich-Panzer nicht aufrechterhalten - diese Passage ist nicht frei von

unfreiwilliger(?) Komik! - und wird rasch niedergerissen. Dann, so

Littell, verflüchtigt sich der Faschist. Und so wird aus dem Faschisten

eine Gewitterwolke oder ein Schnupfen.

Und nicht nur hier erinnert Littells Sprachkritik (grossmaulig wollte er dieses

Büchlein mit Anatomie eines faschistischen Diskurses untertiteln)

durchaus an die sogenannte

"Methode des texanischen Scharfschützen". Dieser

schiesst zuerst auf ein Scheunentor und malt danach um die Einschusslöcher die

Zielscheibe. Erst sucht Littell in Degrelles Schwarte nach entsprechenden

Textstellen und dann präsentiert er die folgerichtige Deutung – wie es denn

passt.

Interessant wird es als Littell herausfindet, dass die Bezeichnungen für den

Amerikaner und deren Kriegshandlungen (auch die Amerikaner sind ja "Feinde")

vollkommen anders ausfallen. Beispielsweise ist der Amerikaner im Buch

monosem, d. h. es gibt fast nur eine durchgängige Bezeichnung für ihn

(Russen werden als "Bolschewiken", "Mongolen", u. ä. bezeichnet) und die

Beschreibung der Leichen amerikanischer Soldaten unterscheidet sich elementar

von den ekelhaft-pejorativen Schilderungen der russischen Toten.

Missverständnisse und vage Einsichten

Littell zieht daraus den vermutlich zutreffenden Schluss, dass Degrelle ein

kultureller, kein biologischer Rassist gewesen sei. Zwar müsse er als

Rassist angesehen werden, aber die Rasse an sich spiele in seinem Buch

überhaupt keine Rolle (Juden kommen so gut wie gar nicht vor). Littells Schluss,

Degrelles Verehrung für Hitler beruhe demzufolge auf einem Missverständnis,

erscheint nicht nur kühn, sondern beruht vermutlich seinerseits auf einem

Missverständnis, in dem Littell fortlaufend "Faschist" und "Nationalsozialist"

synonym verwendet (was grossen Teilen der Forschung fundamental widerspricht).

Am Ende, nach Theweleits Nachwort, kommt es in einem kurzen Postskriptum

zu einer interessante Ergänzung. Nicht nur, dass hier zum ersten Mal ein

Unterschied zwischen Faschisten und Nazis gemacht wird. Littell überlegt,

ob nicht auch vielleicht…eine Untersuchung…an den oralen oder schriftlichen

Zeugnissen der stalinistischen Henker oder auch einfach Militanten

vorgenommen werden sollte, um zu sehen, ob deren ideologische

Klischees…durch…möglicherweise auf die gleiche Weise analysierbare Stereotypen

ersetzen werden könnten. Das ist reichlich kompliziert formuliert und soll

wohl bedeuten, dass der Begriff des "Faschisten", so wie er hier begriffen wird

(als [vorübergehende?] Ekstase), durchaus auch in anderen, totalitären

Strukturen gang und gäbe sein dürfte. Theweleit erwähnt dies nur lapidar am

Rande.

Das vorliegende Buch ist auch Ausweis einer männerbündischen Freundschaft

zwischen Jonathan Littell und Klaus Theweleit. Man begreift nun besser, warum

"Buchversteher" Theweleit Iris Radisch in

derart dummer und anmaßender Weise ob

ihrer Rezension zu den "Wohlgesinnten" angriff. Im

übrigen weist Léon Degrelle durchaus Charakterzüge der Hauptfigur Maximillian

Aue auf – allerdings mit mindestens einem grossen Unterschied: In "Das Trockene

und das Feuchte" gibt es einen Exkurs über Faschismus und Homosexualität, in dem

Aues Homosexualität "erfunden" zu werden scheint. Vielleicht so doziert

Littell hat ihm [Degrelle] genau das gefehlt, um ein Mensch zu werden – ein

Schwanz im Arsch. (Über Littells Analfixiertheit gibt es ja sowohl in den

"Wohlgesinnten" als auch in einem

Interview reichlich Belege.)

Leider dümpelt das Buch oft zwischen billigem Hafenkneipenjargon und

sexualisiert aufgeladener Westentaschenpsychologie (Türme als Phallus; Soldaten

mit Erektionen) hin und her. Littells Sprachkritik ist oberflächlich;

manchmal verliert er mittendrin die Lust (einmal zählt er, wie oft bestimmte

Begriffe vorkommen, um dann festzustellen Ich habe sicher welche vergessen).

Sein Zynismus ist zu oft Inszenierung und platte Provokation. Ein

oberflächliches, schablonenhaftes und trotz gelegentlich auftrumpfenden

Intellektualismus (Deleuze/Guatarri! Hannah Arendt!) phantasieloses Buch.

Gregor Keuschnig

|

Jonathan

Littell

Das Trockene und das Feuchte

Ein kurzer Einfall in faschistisches Gelände

Aus dem Französischen von Hainer Kober.

Mit einem Nachwort von Klaus Theweleit.

Berlin Verlag

160 Seiten

Broschur, Gebunden

16.90 €

ISBN-13: 9783827008251

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger