|

Glanz & Elend Magazin für Literatur und Zeitkritik |

|

|||

|

Home Das Beste Literatur Blutige Ernte Sachbuch Bilderbuch Zeitkritik Termine Preisrätsel Impressum Mediadaten Andere über uns | ||||

Bücher, CDs, DVDs & der Link des Tages Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Rubriken Belletristik - 50 Rezensionen Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Geschichte Epochen, Menschen, Phänomene Politik Theorie, Praxis & Debatten Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Sprechblasen Comics mit Niveau Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Film Neu im Kino Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré

de Balzac Honoré

de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Literatur in Bild & Ton Literaturhistorische Videodokumente von Henry Miller, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan Rickman liest Shakespeares Sonett 130 Thomas Bernhard  Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine MaterialsammlungMan schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen Humor, gelt? Hörprobe  Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan »Oh my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/ Is called the Midwest.« Ulrich Breth über die Metamorphosen des großen Rätselhaften mit 7 Songs aus der Tube Glanz&Elend - Die Zeitschrift Zum 5-jährigen Bestehen ist ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben: Die menschliche Komödie als work in progress  »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«Zu diesem Thema haben wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt. Inhalt als PDF-Datei Dazu erscheint als Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe« von Christian Suhr & Herbert Debes Leseprobe Anzeige  Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Neue Stimmen  Die

Preisträger Die

PreisträgerDie Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge reicht von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit. Die prämierten Beiträge Nachruf  Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer »Ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge.« Wir empfehlen:  Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |

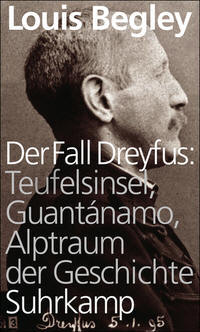

Im

Papierkorb des deutschen Militärattachés Maximillian von Schwartzkoppen fand die

für den französischen Geheimdienst arbeitende Putzfrau Madame Bastian ein

handschriftlich verfasstes Dokument, in dem ihm eine nicht genannte Person die

Übergabe einer Schießvorschrift der Feldartillerie und einige Aufzeichnungen

über ein neues von den Franzosen entwickeltes 120-Millimeter-Geschütz sowie

Informationen über französische Truppenpositionen und Veränderungen in den

Artillerieformationen, außerdem Pläne zur Invasion und Kolonisierung Madagaskars

bestätigte. Dieses Dokument war mehrfach zerrissen worden, ein Schriftstück

auf dünnem Papier ohne Datum und Unterschrift. Man nannte es später einfach

nur das

Bordereau.

Manipulationen und Lügen Trotzdem wurde Dreyfus am 22. Dezember 1894 von einem Militärgericht einstimmig schuldig gesprochen und zu militärischer Degradierung, Deportation und lebenslänglicher Haft an einem befestigten Ort verurteilt. Es wurde sogar eine eigene "Lex Dreyfus" geschaffen, die es ermöglichte, Dreyfus als Einzelhäftling auf einer Insel vor der Küste Französisch Guayanas, der Teufelsinsel, zu deportieren (normalerweise wurden Gefangene nach Neukaledonien befördert). Die Haftbedingungen waren entsetzlich. So durfte Dreyfus mit niemandem außer einem sporadisch vorbeikommenden Militärarzt und dem "Gefängnisdirektor" sprechen, war in einer dreieinhalb mal dreieinhalb Meter große[n] Steinzelle eingesperrt, die der brütenden Sonne ausgesetzt war, aber Dreyfus durfte sich nicht mit Wasser abkühlen. Schnell litt er an Tropenkrankheiten wie Malaria (dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen bis ans Ende des Lebens sollten die Folge sein). Die sanitären Verhältnisse waren eine Katastrophe; die Gängelungen zahlreich.

Virulenter Antisemitismus und das Versagen der Staatsgewalt Beispielsweise hätte man leicht ermitteln können, daß nicht Dreyfus der Verräter war, sondern ein gewisser Ferdinand Walsin-Esterházy, ein amoralischer Soziopath und unverbesserlicher Lügner und Intrigant, aber nicht ohne Witz und Verstand, der zudem noch chronisch verschuldet war. Als Dreyfus' Bruder Mathieu 1897 Esterházy als den tatsächlichen Verfasser des Bordereau angezeigt hatte, wurde dieser nach kurzem Prozess freigesprochen. Es durfte einfach nicht sein, daß Dreyfus nicht schuldig war. War es nun so, daß eine bestimmte Klientel an einer korrekten Aufklärung des Landesverrats nicht interessiert war, weil sie um ihr eigenes Wohl und Ansehen fürchtete? Begley zieht dies durchaus in Betracht und verwirft es nicht vollkommen, obwohl er den zentralen Grund für die Eskalation der Affäre im virulenten französischen Antisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts sieht, der weit über die traditionelle Judenfeindlichkeit der christlichen Kirchen hinausging (obschon es durchaus auch Antisemiten unter den Dreyfusards gab).

1791

wurden in Frankreich per Dekret die Bürgerrechte "für alle Menschen, die den

Bürgereid leisten und sich verpflichten, alle von der Verfassung auferlegten

Aufgaben zu erfüllen…" [eingeführt]. Französische Juden begrüßten die Neuerung

mit Jubel und strömten in Massen zu den Großveranstaltungen der Vereidigungen.

Frankreich war damit sehr fortschrittlich; die anderen europäischen Länder

folgten teilweise erst Jahrzehnte später mit ähnlichen Schritten. Die Menschen

der relativ kleinen Gemeinde französischer Juden (um 1900 schätzte man

86.000 Juden bei insgesamt 39 Millionen Einwohnern Frankreichs) reüssierten

schnell und brachten herausragende Persönlichkeiten, insbesondere im

Wirtschafts- und Finanzwesen, aber auch in Künstler- und Gelehrtenkreisen

hervor. In der jahrtausendealten jüdische Bildungstradition und der

rückhaltlosen und loyalen Assimilation sieht Begley die Gründe. Dreyfus'

Familiengeschichte wird exemplarisch für den steilen Aufstieg in nur zwei

Generationen ausgeführt. Und auch die Armee stand jetzt formal Juden offen –

nicht mehr die Herkunft, sondern die Leistung zählte. Im restaurativen Denken

des französischen Offizierskorps galt dies jedoch als unselige Anomalie.

Juden waren, so die weit verbreitete Meinung, keine echten Franzosen.

Die Teufelsinsel als Archetyp für Guantánamo Statt eine deeskalierende und beruhigende Rolle zu übernehmen, verfällt die politische Klasse schnell in einen alarmistischen Aktionismus, der mit allen Mitteln – auch denen der bewußten Lüge und Falschinformation – betrieben wird. Es entsteht eine gefährliche Mischung zwischen "Volkes Stimme", der zum Handeln gezwungenen Staatsmacht und Massenmedien, die sich plötzlich als Sprachrohr der Mehrheitsmeinung geriert. Es zeigt sich: Unterdrückung und Ungerechtigkeit suchen sich immer wieder die gleichen Opfer: Außenseiter und Minderheiten, die Abneigung und Misstrauen wecken. In ihrem Fall ist "die Schuld immer zweifellos". Das war der Grundsatz des Offiziers in Kafkas 'Strafkolonie', und die Bush-Regierung verfuhr mit den Gefangenen, die sie im Zuge des Kriegs gegen den Terror gemacht hatte, nach einem sehr ähnlichen Prinzip. Begley sieht durchaus Parallelen im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts und den USA im Jahr 2001 (und, fast "nebenbei", auch im Jahr 2003, als es um die Rechtfertigung zum Irakkrieg geht). Frankreich war durch die Niederlage im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 (es gibt einen ausführlichen Exkurs hierüber im Buch) gedemütigt worden, mußte hohe Reparationszahlungen leisten und zwei Provinzen an Deutschland abtreten (Dreyfus' Familie stammt aus Elsaß-Lothringen; die Kombination 'Elsässer und Jude' im Fall von Dreyfus erwähnt Begley nur am Rande). Auch die USA wurde durch den ersten Angriff auf amerikanischem Boden seit Pearl Harbor gedemütigt. In beiden Fällen handele es sich um ein einschneidendes nationales Trauma. Die Bush/Cheney-Administration nutzte die Terroranschläge als Legitimation dafür, in den USA alarmierende Risse in die Herrschaft des Gesetzes zu sprengen, während restaurativen Kräften im Frankreich des 19. Jahrhunderts die Dreyfus-Affäre als willkommene Gelegenheit diente, gesellschaftliche Veränderungen aufzuhalten.

Parallelen zum Antisemitismus des 19. Jahrhunderts Begley suggeriert, daß der von der Bush/Cheney-Administration inszenierte Anti-Terrorismus-Kampf Züge des französischen Antisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts trägt (am Ende zeigt Begley in einer bemerkenswerten kleinen Studie von Marcel Prousts "Recherche", wie der Antisemitismus in der "besseren Gesellschaft" Frankreichs eingezogen war und welche Blüten er trieb). Präzisiert man den Begriff des Antisemitismus als Judenfeindlichkeit, so könnte man in Anbetracht der Ereignisse nach dem 11. September von einer virulenten Muslimfeindlichkeit mindestens in den USA sprechen. Es wird skizziert, daß die Parallelen in der Entrechtung der Gefangenen in den USA (er beschränkt sich auf die USA und geht nicht auf andere Staaten ein) mit der Entrechtung eines Alfred Dreyfus vergleichbar sind. So wurde Dreyfus wie auch die Angeklagten von Guantánamo vor ein Gericht gestellt, das in der Hand seiner Ankläger war. Hier wie dort wurde auf der Grundlage von geheimem Beweismaterial verurteilt, das weder der bzw. die Angeklagten noch die Verteidiger kannten. Beide Vorgehensweisen sind eines Rechtsstaats unwürdig. Gleichzeitig stellt Begley aber auch klar: Verglichen mit den Verbrechen und Rechtsverletzungen der amerikanischen Kriegsführung wirken die Rechtsbrüche deren sich der französische Generalstab durch seine erbarmungslose Strafverfolgung von Dreyfus schuldig machte minimal. Zwar wurde Dreyfus auch in Isolationshaft gehalten und ihm essentielle Rechte verwehrt. Aber die Misshandlung in Guantanámo hat eine andere, schrecklichere Dimension. So werden sie beispielsweise durch wiederholte Traumata in den Zustand "erlernter Hilflosigkeit" versetzt, so daß ihre Willenskraft und das Zutrauen, Kontrolle über die eigene Welt zu haben verloren geht und sie nun vollständig abhängig von ihren Aufsehern wurden. Begley scheut hier einen drastischen Vergleich nicht: Mit dieser Pervertierung von Medizin und Psychologie zum Nutzen der Folter sind die Vereinigten Staaten in die Fußstapfen Nazideutschlands und Sowjetrußlands getreten.

Vom Heldentum, doch zu bleiben Obwohl sich alle Beweise als entweder gefälscht oder einfach nichtig herausstellten, wurde Dreyfus im Revisionsverfahren 1899 schuldig unter mildernden Umständen zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt und kam erst nach einem komplizierten Prozedere durch die Begnadigung durch den Staatspräsidenten frei. Die formale Unschuld und vollständige Rehabilitation fand erst 1906 statt (er starb 1935). Dreyfus ging als Major zurück in die Armee. Begley treibt die Frage um, warum er trotz der Ereignisse, der Verachtung und Abneigung, die ihm über all die Jahre aus der Armee entgegengeschleudert wurde den Rest seines aktiven Lebens in der Gesellschaft von ihresgleichen zubringen wollte und zitiert als des Rätsels Lösung eine Bemerkung aus einem Kafka-Brief, als dieser einen randalierenden antijüdischen Mob 1920 in Prag beobachtet ein "Heldentum" ausmacht, welches darin besteht "doch zu bleiben". Dreyfus klammerte sich an den Platz, den er als seinen angesehen habe, so Begley; die gute Nachricht, das Versprechen war einfach zu verlockend. Louis Begley gelingt es, den Leser in den Sog dieser Geschehnisse zu ziehen und die Protagonisten, Schurken wie Lichtgestalten, lebendig werden zu lassen. Die Metamorphose des Nachrichtenbürochefs George Picquart etwa, der selber Opfer von Hasstiraden wird, die teilweise noch von denen gegen Dreyfus übertroffen werden. Und natürlich Zolas Eintreten für Dreyfus, gipfelnd in seinem offenen Brief an den französischen Ministerpräsidenten von 1898 ,"J'accuse", einem Meisterwerk politischer Literatur oder Jean Jaurès' Artikelserie, ebenfalls als offener Brief, gerichtet an den damaligen französischen Kriegsminister Cavaignac, in dem er Punkt für Punkt die Anklagepunkte gegen Dreyfus zerpflückte. Und aller Unkenrufe zum Trotz und aller Infiltration durch nationalistische, rassistisch und antisemitische Zeitungen und Publikationen: die (links-)liberale Presse hat wesentlich zur Aufklärung des Falls Dreyfus und zur Rehabilitation des Offiziers beigetragen. Diese Leute haben, so Begley emphatisch, die Ehre der Nation gerettet. Auch hier der Vergleich mit den Journalisten, Anwälten und Mitgliedern der Bundesgerichte, die sich gegen die Bush-Regierung stellten und sich für die Rechte beispielsweise der in Guantánamo Inhaftierten einsetzten.

Das

Vorwort Begleys zu diesem Buch trägt als Datum den 21. Januar 2009 – dem Tag der

Inauguration von Barack Obama und die Hoffnungen des Autors in diesen neuen

Präsidenten sind immens. Inzwischen scheint es, daß Begleys dunkle Prognose, daß

die Verbrechen der Bush-Regierung eines nicht allzu fernen Tages unter dem

Narbengewebe aus Schweigen und Gleichgültigkeit verschwinden könnten

ausgerechnet durch Barack Obama eingelöst zu werden. Die großen Dramen und

Romane über die Zeit der Bush-Regierung, die das Land vorübergehend einer

Art Gehirnwäsche unterzogen zu haben schien, müssen noch geschrieben werden;

vielleicht von einer anderen Generation, weil die Auswirkungen dieser Politik

immer noch in den Alltag hineinragen. Spätestens hier hören die Parallelen der

Dreyfus-Affäre und dem "Kampf gegen den Terror" auf: Es ist alles ein bisschen

globaler und ein bisschen ekliger geworden.

Die

kursiv gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch. |

Louis Begley

|

||

|

|

||||