|

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs

&

der Link des Tages

Schiffsmeldungen

Nachrichten, Gerüchte, Ideen,

Leute & Jobs

aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

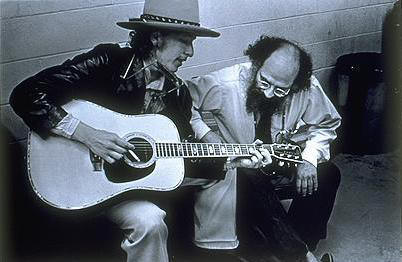

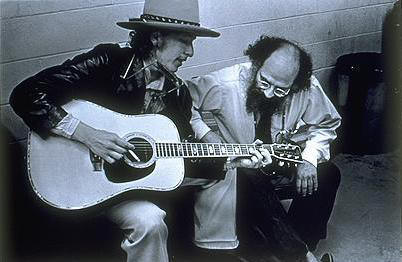

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Die menschliche

Komödie

als work in progress

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

Zu diesem Thema haben

wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás

Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter

Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den

besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.

Inhalt als PDF-Datei

Dazu erscheint als

Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«

von Christian Suhr & Herbert Debes

Leseprobe

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Wir empfehlen:

kino-zeit

Das

Online-Magazin für

Kino & Film

Mit Film-Archiv, einem bundesweiten

Kino-Finder u.v.m.

www.kino-zeit.de

br-buecher-blog

Andere

Seiten

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

Riesensexmaschine

Nicht, was Sie denken?!

texxxt.de

Community für erotische Geschichten

Wen's interessiert

Rainald Goetz-Blog

Technorati Profile

|

Phrasen

und sachliche Fehler Phrasen

und sachliche Fehler

Lothar Struck über Albrecht von

Luckes fragwürdige Thesensammlung über

»Die gefährdete Republik«

"Die gefährdete Republik – Von Bonn nach Berlin" – ein

erstaunlicher Titel und wenn man noch dazu die Jahresreihe "1949 – 1989 – 2009"

liest ahnt man, welche Melodie hier angestimmt wird. Das Buch kommt zunächst als

Bestandsaufnahme sowohl der sogenannten "Bonner Republik", die mit dem Mauerfall

1989 sukzessive "abdankte" (aber erst fast ein Jahrzehnt später, 1999 mit der

ersten Plenarsitzung des Bundestages im neuen Reichstags zu Berlin endgültig zu

Ende ging) als auch einer Art Zwischenbilanz der scheinbar noch immer sinn- bzw.

rollensuchenden "Berliner Republik" daher.

Die These des Autors: Die Demokratie der alten Bundesrepublik war stabiler (weil

besser) in der Bevölkerung verankert als im neuen, souveränen Deutschland. Dabei

wird die fast behagliche Situation der "Bonner Republik" aus einer

selbstverordneten (und von anderen erwarteten!) Zurückhaltung heraus zu agieren

(bzw. zu reagieren) und sich in die Bipolarität des Kalten Krieges, die EWG

(später dann EG bzw. EU) und NATO willig einbinden zu lassen als unausweichlich

betrachtet. "Nie wieder Krieg" lautete das Grundbekenntnis (und, die

intellektuelle Variante, "Nie wieder Auschwitz", die allerdings – von Lucke

erwähnt das durchaus – 1999 plötzlich zu einer Art Staatsraison pervertiert

wurde und als Kriegsrechtfertigung diente). Da die Außenpolitik letztlich fast

als Indienstnahme von Auschwitz stattfand, konnte man sich auf das Innere

konzentrieren; zutreffend ist vom Primat der Innenpolitik die Rede.

Wohlstandsversprechen und Kommunikation

Albrecht von Lucke glaubt, dass die Demokratie-Akzeptanz innerhalb der "Bonner

Republik" vor allem durch Erhards Wirtschaftswunder und den danach

parteiübergreifenden Konsens des Ausbaus der sozialen Marktwirtschaft inklusive

der Sozialsicherungssysteme ermöglicht und gefestigt wurde. Das

Wohlstandsversprechen, also der soziale (und ökonomische) Aufstieg durch

Bildung und Arbeit, war nicht nur Möglichkeit, sondern vielfach Realität

geworden. Die Durchlässigkeit innerhalb der sozialen Schichten war erreichbar.

Die intellektuellen Debatten wurden hart aber durchaus in gegenseitigem Respekt

ausgefochten, so die These. Dabei blieb selbst in der entschiedensten

Auseinandersetzung möglich, was die Weimarer Republik nicht vermocht hatte: "die

Transformation von radikaler Systemopposition in kritische Loyalität und

Reformismus". (Das Zitat ist von Paul Nolte.) Die Stärke der

Bundesrepublik - immer wenn von Lucke Bundesrepublik schreibt, meint er die

"Bonner Republik"! – bestand darin, dass in Kommunikation, aber gerade auch

in hartem Konflikt unterscheidbare Alternativen für den Bürger erkennbar und

damit auch wählbar wurden – und im Ernstfall die Verständigung über die

Gegensätze hinweg erfolgte.

Diese Sicht auf die Diskussionskultur ist nicht nur von einigem Sentiment

durchtränkt, sondern arg simplifizierend. Tatsächlich haben immer wieder

Grundsatzfragen des Selbstverständnisses Nachkriegsdeutschlands die

Debattenkultur der Bundesrepublik der ersten dreißig Jahre geprägt. Über die

Verwerfungen quer durch die politische aber auch intellektuelle Elite anlässlich

der Wiederbewaffnungsdebatte Mitte der 50er Jahre gibt es beredte Zeugnisse (u.

a.

Wolfgang Koeppens fiktionale Bearbeitung "Das Treibhaus").

Und wer jemals die teilweise unversöhnlich und aggressiv geführten Diskussionen

in den 70er Jahren hinsichtlich die Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition

mitbekam, konnte bei den Gegnern dieser Politik nirgends eine Loyalität zur

Regierung festmachen.

Geschichtsklitternde Idealisierung der "Bonner Republik"

Die Debatten wurden kaum im diskursiven Miteinander, sondern über die damals

jeweils herrschenden Mehrheitsverhältnisse entschieden. Da diese Entscheidungen

Grundsatzcharakter hatten und teilweise völkerrechtliche Verbindlichkeit

bekamen, wurden sie auch bei Regierungswechseln von der jeweils neuen

Administration übernommen (und sogar weitergeführt). Wie fragil allerdings der

Konsens in der Ostpolitik verankert war, konnte man Jahrzehnte danach während

der Verhandlungen über den sogenannten "Zwei-plus-Vier"-Vertrag 1990/91 sehen,

als dort zur Grundbedingung deutscher Souveränität die Oder-Neisse-Grenze mit

Polen als unabänderbar festgelegt wurde (und in diesem Punkt die Ostpolitik der

Regierung Brandt endgültig zementiert wurde) und einige rechts-nationale

Abgeordnete der CDU/CSU Bedenken äußerten (die allerdings keine entscheidende

Rolle mehr spielten). Die vom Autor beschworene "Einbeziehung des Anderen"

(Habermas), jenes Antidot gegen das antiliberale, ausgrenzende

Freund-Feind-Denken Carl Schmitts kann anlässlich der Schärfe und

Radikalität der Debatten insbesondere der 60er und 70er Jahre (mit Ausnahme der

Terrorismusbekämpfung während des "Deutschen Herbstes" 1977) nur als

geschichtsklitternde Idealisierung bezeichnet werden.

Von Lucke konstatiert, dass die "Berliner Republik" nach dem 11. September 2001

zum Freund-Feind-Denken zurückkehrt sei. Der Bürger (und insbesondere der

muslimische Mitbürger) sieht sich immer mehr mit einer Art Generalverdacht

konfrontiert. Die EU-weite Verschärfung des Asylrechts sieht er in diesem

Zusammenhang fast als konsequent. Recht oder Gewalt laute wieder die

Gretchenfrage, so der Autor, der Habermas paraphrasierend, von der

Rückkehr "grosser, gewaltbegründeter Politik" im alten,

vor-bundesrepublikanischen Sinne und von einem neuen Nachtwächter- und

Sicherheitsstaat spricht (von den zahlreichen Geheimdienst- und

Bespitzelungsaffären der "alten" Bundesrepublik erfährt der Leser

sicherheitshalber nichts).

Man weiss nicht, ob von Lucke mit vor-bundesrepublikanisch nun Weimar

meint (die Behauptung "Bonn ist nicht Weimar" strapaziert er am Anfang des

Buches) oder gleich wilhelminisches Politikgebaren unterstellt. In jedem Fall

sieht der Autor mit dem 11. September die Stunde Carl Schmitts gekommen

(das Herbeibeschwören von Carl Schmitt bei Freund und Feind [sic!] ist derzeit

publizistisch en vogue). Einige Schmitt-Adepten dienen ihm dabei als Beleg für

seine These (u. a. Otto Depenheuer und sein Buch

"Selbstbehauptung des Rechtsstates").

Eine dezidierte Beweisführung, dass dieses Denken

entscheidend (und somit auch gesetzgeberisch) in den politischen Diskurs

Deutschlands eingedrungen ist, bleibt aus, auch wenn er äußerst suggestiv zu

Werke geht und emphatisch den "links-rechts"-Gegensatz der "Bonner Republik" als

Ethos der Politik feiert. Da werden dann praktischerweise

die eindeutigen Gegenpositionen des Verfassungsrichters Udo di Fabio

nur in einem Nebensatz und in Bezug auf eine Nuance

erwähnt.

Paranoia um Carl Schmitt

Stattdessen dient ihm Frank Schirrmachers Artikel

"Junge Männer auf Feindfahrt" als Beleg für die auch

unter Intellektuellen verbreitete Stimmung eines (naturgemäß zurecht als

gefährlich eingestuften) Feinddenkens innerhalb des politischen und

soziokulturellen Kontextes. Schirrmachers Text rekurriert auf den brutalen

Überfall zweier jugendlicher Ausländer auf einen Rentner auf dem Münchener

U-Bahn-Gelände. Von Lucke gefällt nicht, wenn Schirrmacher von

Deutschenfeindlichkeit der beiden ausländischen Jugendlichen spricht und

sieht hier (ohne dies zu belegen) eine Art Dammbruch. Dabei geht er einig mit

Schirrmacher, dass es eine wesentliche Errungenschaft der "Bonner Republik"

gewesen sei, den "'inneren Feind' nicht zu postulieren" und führt als Beispiel

die RAF-Terroristen an, die trotz ihrer Verbrechen vom Staat nicht als "Feinde"

betrachtet worden seien. Von Lucke vergisst dabei, dass (1.) Schirrmacher kein

Regierungssprecher ist und (2.) die publizistischen Salven Mitte der 70er Jahre

sehr wohl suggerierten, dass es sich bei den RAF-Terroristen um Feinde des

Rechtsstaats handelte (mitnichten übrigens nur in der "Springer"-Presse, aber

vor allem natürlich dort) und der damalige Bundespräsident

Walter Scheel bei der Trauerveranstaltung für Hanns-Martin Schleyer von den

Terroristen als "Feinde[n] jeglicher Zivilisation" sprach.

Der "Feind" war in Wirklichkeit auch (und gerade) in der

"Bonner Republik" bis in die 80er Jahre hinein als geradezu neurotischer

Antikommunismus präsent, der es Adenauer und Erhard erlaubte, bis weit in die

60er Jahre hinein sogar die

inzwischen gewendete SPD zu stigmatisieren.

Außenpolitisch wurde erst durch die sozial-liberale Entspannungspolitik dieses

Ressentiment offiziell gezähmt.

Aus Angst durch Opposition und Medien als verfassungspolitisches "Leichtgewicht"

verunglimpft zu werden schuf (ja: antizipierte) die sozial-liberale Regierung

1972 den sogenannten

"Radikalenerlass" (offizielle Bezeichnung: "Grundsätze

zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst"

[Hervorhebung G. K.]), der einen virulenten (und traditionellen) Antikommunismus

im Inneren durchaus fortschrieb und als eine Postulierung eines "inneren

Feindes" betrachtet werden muss (man denke auch an den der

Demokratiefeindlichkeit unverdächtigen Karl Popper und dessen Buch

"Die offene Gesellschaft und ihre Feinde"). Und

generell gilt, dass, auch wenn die offizielle Sprachregelung dies seit den 70er

Jahren verbat, die Bundeswehr sehr wohl ihr "Feindbild" aus einer (diffusen,

aber von großen Teilen der Bevölkerung real empfundenen) Bedrohung aus "dem

Osten" bezog (auch wenn die Nennung der Sowjetunion in diesem Zusammenhang nicht

opportun war).

Von Lucke muss hier leider eine (freundlich ausgedrückt) höchst selektive

Auslegung bescheinigt werden. Indem er Schirrmachers Artikel (und auch den

Kommentar von Thomas Schmid aus der "Welt") derart als

Beispiele einer Selbstidiotisierung der Intellektuellen der neuen

"Berliner Republik" darstellt, unterschlägt er den direkten Anlass der

Kommentare: Beide Artikel beziehen sich nämlich direkt auf ein

Video des "Zeit"-Feuilletonchefs Jens Jessen, der

suggerierte, dass der Rentner selber womöglich durch sein typisch-deutsches,

nörgeliges Verhalten diese Eskalation provoziert habe. Jessen stellt den Rentner

als den deutschen Spiesser per se dar und entlastet somit indirekt die beiden

Täter. Von Lucke verschweigt diesen Kontext, weil er offensichtlich seiner These

im Wege steht. Seriös ist so etwas nicht.

Der stille Konsens zwischen Politik und Wahlvolk bröckelt

Der Ruf nach dem Staat, der nicht zuletzt in der derzeit grassierenden

Weltwirtschaftskrise immer stärker um sich greift, sieht der Autor als Ausweis

verminderter Konfliktbereitschaft einer Gesellschaft – auch dies Beleg für seine

These des Rückzugs des Bürgers von der Demokratie bzw. deren Institutionen. Von

Lucke übersieht dabei ausgerechnet seine Eingangsthese, wonach der Ausbau der

Sozialversicherungssysteme (mit dem vorläufigen Höhepunkt der Errichtung der

Pflegeversicherung im Jahre 1995) den Staat immer weiter in die Rolle des

Helfers aus persönlichen Lebenssituationen definiert hatte. Der im Buch so

euphorisch gefeierte Wohlstandsgedanke ging mit einer Absicherungsmentalität

einher: Jeder konnte im Krisenfall (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflegefall in

der Familie, aber auch beispielsweise bei der Finanzierung von Immobilien oder

bei der Aus- und Weiterbildung) unter bestimmten Voraussetzungen staatliche

Hilfe in Anspruch nehmen, die selbstverständlich (und fast bedingungslos)

gewährt wurde.

Richard von Weizsäcker formulierte 1992 im Interview mit den Journalisten Werner

A. Perger und Gunter Hofmann eine "Art von Vorteilsaufteilung zwischen Politik

und Gesellschaft. In der Gesellschaft steht die Erhaltung materieller Vorteile

im Vordergrund. Im politischen System dominiert die Kunst des Parteienkampfs

untereinander. Es geht…um Wohlstandserhaltung gegen Machterhaltung." Von einem

"stillen Konsens zwischen Öffentlichkeit und Parteien" mochte von Weizsäcker

zwar nicht sprechen. Die Gefahr sei jedoch, so der damalige Bundespräsident,

dass "beide Seiten der ständigen Versuchung [erliegen] auf Kosten der Zukunft zu

leben, um sich die Gegenwart zu erleichtern".

Dies ist, obwohl nach dem Mauerfall formuliert, eindeutig Produkt und Erbe der

"Bonner Republik", denn Systemakzeptanz wurde durch ein (über viele Jahre

eingehaltenes) Wohlstands- und Sicherheitsversprechen sozusagen "erkauft" (die

Eingangsthese von Luckes weitergesponnen). Erst als ab ungefähr Mitte der 70er

Jahre, verstärkt jedoch in den 90er Jahren ein fast selbstverständlich

geglaubter, permanenter ökonomischer Aufschwung für immer grösser werdende Teile

der Bevölkerung nicht mehr garantiert werden konnte (von da an stieg – aus

vielen Gründen – die Arbeitslosigkeit stetig an), bröckelte auch wieder

zunehmend die System-(respektive Demokratie-)Akzeptanz (die durch die Ereignisse

des Mauerfalls 1989/90 noch einmal ein kurzes, aber heftiges Zwischenhoch

erfuhr).

Wenn beklagt wird, dass das gesellschaftliche Ferment, der Unterbau einer am

eigenen Gemeinwesen interessierten Bürgergesellschaft und somit das Ethos

einer republikanischen Öffentlichkeit erodiere und als schleichender Prozess

eine postdemokratische Phase begänne, in der ein Substanzverlust der

Demokratie drohe (die These stammt vom britischen Politikwissenschaftler

Colin Crouch), so ist wird damit ein langwieriger Prozess beschrieben, der mit

den Umwälzungen seit 1989 relativ wenig und mit einer Erwartungshaltung, welches

sich seit den 70er Jahren über die Generationen gebildet hat, relativ viel zu

tun hat (was im übrigen auch nicht auf die Bundesrepublik beschränkt blieb; man

denke nur an die skandinavischen Länder).

Dieser Exkurs zeigt, dass die Dichotomie "Bonner Republik" versus "Berliner

Republik" die zweifellos vorhandenen Veränderungen der politischen und

gesellschaftlichen Kultur der Bundesrepublik Deutschland nur unzureichend

begründen. Zwar betont von Lucke zu Recht die Symbolik, die im

Hauptstadtbeschluss zu Gunsten Berlins lag, aber im wesentlichen sind seine

Feststellungen, die einen verstärkten Nationalismus beispielsweise innerhalb der

Bevölkerung ausmachen, eher dürftig. Und am Ende bezeichnet er selber die

schwarz-rot-goldenen "Demonstrationen" etwa während der Fussball-WM 2006

zutreffend als Placebo-Patriotismus.

"Revitalisierung des Pathetischen?"

Die Argumentation, Deutschland drohe mit einer Revitaliserung des

Pathetischen neue "Helden", die wiederum eine neuartige Herrschafts- und

Kriegsrhetorik zu produzieren, die zunächst aus Verschleierungsgründen als

solche bewusst nicht deklariert werde, ist dagegen nicht ganz von der Hand zu

weisen. Auch wenn von Luckes Behauptung, Kohl sei – in bester deutscher

Kanzlertradition -Pathosverweigerer gewesen,

bei näherer Anschauung in dieser Form nicht aufrecht erhalten werden kann.

Spätestens mit der unter Gerhard Schröder offen

vorgebrachten "Bewerbung" um einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat ist

allerdings eine Veränderung im Selbstverständnis (der politischen Klasse)

Deutschlands festzustellen.

Als Sündenfall "neu-deutscher" Außenpolitik muss das bis heute unerklärliche

einseitige Vorpreschen der Kohl/Genscher-Regierung 1991 in Bezug auf die

deutsche Anerkennung von Slowenien und Kroatien angesehen werden, ohne

gleichzeitig mindestens ein europäisch abgestimmtes Konzept für die "restliche"

jugoslawische Föderation vorzulegen. Und natürlich stellt der

(völkerrechtswidrige) Kosovo-Krieg 1999, den von Lucke zu Recht als das

definitive Ende der Nachkriegszeit begreift, eine tiefgreifende Zäsur

dar.

Merkwürdigerweise gewichtet der Autor Schröders Ablehnung des Irakkriegs 2003

(und somit auch einer deutschen Beteiligung daran) eher als Ausnahme statt

hierin eine Form von Erneuerung der Werte der alten Bundesrepublik zu erkennen.

Und wenn er Schröder als Nachkriegskind bezeichnet, der, anders als Kohl,

(scheinbar) unbefangener an den

Feierlichkeiten zum D-Day teilnehmen konnte, so stimmt

dies nur teilweise: Schröder hatte seinen Vater niemals kennengelernt; dieser

starb als Soldat im gleichen Jahr, als Gerhard Schröder geboren wurde. So

schnell wird die leichtfüssige Vokabel vom Nachkriegskind zur

missglückten Metapher. (Umso unerklärlicher die Verpflichtungen Schröders sowohl

im Kosovo-Krieg als auch im Fall von Afghanistan; beides zu untersuchen, würde

den Gegenstand dieses Aufsatzes sprengen. Dies jedoch ausschließlich als

Ausdruck einer "neuen deutschen Verantwortung" rein machtpolitisch zu

interpretieren, dürfte zu kurz greifen.)

Ansammlung von Phrasen und sachliche Fehler

Wenn von Lucke das Aufkeimen einer Renaissance der deutschen Nation

feststellt, so muss er sich zunächst fragen lassen, was daran beklagenswert sein

soll. Natürlich bleibt die "Berliner Republik" sowohl in der EU als auch in der

NATO eingebunden. Eine Bismarcksche Bündnispolitik ist weit und breit nicht in

Sicht; nicht einmal die neo-nationale "Linke" plant die so viel gefürchteten

"Alleingänge". Stattdessen wurde das, was der Autor als Residuum der "Bonner

Republik" betrachtet, nämlich die Ablehnung des Irakkriegs der Regierung

Schröder/Fischer, von vielen (amerikafreundlichen) Auguren als Aufkeimen neuer "Achsen"-Politik

(vom neuen "Rapallo" war sogar die Rede) denunziert. Und moniert nicht von Lucke

zu Recht die postsouverän[e] (Scheckbuch-)Rückzugsgemütlichkeit der

"Bonner Republik", die sich auf das Nachkriegsgefühl stützend und mit dem

bei Bedarf stets als eine Art Monstranz hervorgeholten moralischen Anspruch der

außenpolitischen Zurücknahme agiert hat? (Freilich gab es hier die rühmliche

Ausnahme der Ostpolitik Brandt/Bahr/Scheel!)

Zu einfach macht es sich der Autor auch, wenn er ökonomisch-sozialen

Verwerfungen mit Schröders Agenda-Politik erklärt (dabei Ursache und Wirkung

mindestens teilweise verwechselt) und dann die üblichen Floskeln einer

verarmenden Bundesrepublik rekapituliert. Und wenn von der Rückkehr der

Klassengesellschaft gesprochen wird: was ist das für eine fatale

Fehleinschätzung, die impliziert, dass es vorher eine "klassenlose" Gesellschaft

gegeben haben soll.

Könnte es nicht sein, dass die Durchlässigkeit der

sozialen Schichten der "Bonner Republik" multifaktorale Ursachen hatte? Hat sich

nicht die Haltung großer Teile der Gesellschaft zu den Errungenschaften des

Staates geändert, die nun viel selbstverständlicher aufgenommen, ja gefordert

werden? Muss man, bei aller berechtigten Empörung für die zunehmende Staats- und

Politikgleichgültigkeit nicht auch einmal

Kennedys Diktum in Erinnerung bringen (auch auf die

Gefahr, in unerwünschtes Pathos zu verfallen)? Ist es nicht zwingend

erforderlich, dass staatliche Infrastruktur immer auch eines gewissen

Engagements desjenigen bedarf, der diese nutzt? Ein Schul- und Berufsabschluss,

ein besseres Einkommen oder die Möglichkeit, neue Konsumartikel zu erwerben –

all dies kann nicht vom Staat für den einzelnen herbeigeschafft, sondern muss

selber angeeignet werden. Richtigerweise betont von Lucke die eingerissene

Unsitte, dass der Bürger nur noch als Konsument gesehen wird – dieser Rolle

könnte er sich aber auch dezidiert entziehen. Und wenn die "Berliner Republik"

nun dabei ist, die Delegation des privaten Wohlstands an den Staat, der in der

"Bonner Republik" ihren Ursprung hat (und von allen Regierungen entsprechend

auf- und ausgebaut wurde) zu befragen – was ist daran so verwerflich?

Natürlich: Die Kommunikation zwischen der Politik und seinen Bürgern ist

gestört. Es gibt, da liegt der Autor richtig, bedauerlicherweise weder eine

breite gesellschaftliche Debatte über die Rolle, die Möglichkeiten und die

Grenzen des Staates noch eine Diskussion über den Umgang mit Kriegen (stattdessen

werden dürre Durchhalteparolen gedroschen). Da von Lucke jedoch die

Gegenüberstellung von "Bonner" und "Berliner" Republik nicht aufgibt entsteht

fast zwangsläufig der Eindruck, dass eine Art Reanimation dieser "goldenen Zeit"

herbeigeredet werden soll. Dies ist jedoch – der Autor zeigt das selber – aus

vielerlei Gründen weder möglich noch erstrebenswert.

Statt also mutig Projekte für eine Zukunft zu entwerfen und dabei eventuelle

Risiken zu kalkulieren, verfällt von Lucke größtenteils in glorifizierende

Verklärungsrhetorik. Statt der Bundesrepublik Deutschland gäbe es nur noch

Deutschland und es entstehe eine Republik ohne Republikaner. Als sei

das republikanische Element in der "alten" Bundesrepublik Allgemeingut gewesen.

(Und mutierte in den 80er Jahren der Begriff "Republikaner" nicht fast als

Schimpfwort, weil sich eine rechtsradikale Partei plötzlich dieses Namens

bediente und ihn damit praktisch "entehrte"?)

Bedauerlich übrigens, dass das Buch neben den genannten

Schwächen auch noch markante Fehler aufweist. So ist von einer

Regierungserklärung von Willy Brandt von 1968 die Rede, welche den Satz "Wir

stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an" beinhalten

soll. Und Brandts berühmtes Diktum "mehr Demokratie wagen" verortet von Lucke

auf Anfang der siebziger Jahre. Jeder nur halbwegs politisch Gebildete

weiß freilich, dass Brandts Regierungserklärung, aus der beide Zitate stammen,

im Oktober 1969 gehalten wurde. Da ist der Lapsus,

Philipp Jenninger als Martin Jenninger zu bezeichnen, fast noch

entschuldbar. (Und natürlich auch hier die mehrfach falsch verwandte Phrase

"neoliberal" – obwohl von Lucke beim ersten Mal noch darauf hinweist…)

Am Ende gibt es einen eher kleinlauten Vermerk, der auf eine Krise des

gesamten westlichen Gesellschaftsystems hinweist. Vorher wurde kursorisch

auf für die Demokratie teilweise weit bedrohlichere Entwicklungen in Österreich,

der Schweiz oder Italien hingewiesen (insbesondere was den Rechtspopulismus

angeht). Wenn es sich jedoch um eine umfassende Krise des westlichen politischen

(und/oder ökonomischen) Systems handelt (wofür einiges spricht) bleibt die

Frage, warum von Lucke in diesem Buch derart impertinent auf spezifisch

bundesrepublikanische Besonderheiten rekurriert.

Und einen wesentlichen Punkt für die Krise der Demokratie übersieht von Lucke.

Bereits 1992 konstatierte Richard von Weizsäcker: "Wir leben in einer

Demoskopendemokratie. Sie verführt die Parteien dazu, in die Gesellschaft

hineinzuhorchen, dort die erkennbaren Wünsche zu ermitteln, daraus ein Programm

zu machen, dieses dann in die Gesellschaft zurückzufunken und sich dafür durch

das Mandat für die nächste Legislaturperiode belohnen zu lassen…Und es handelt

sich um einen Kreislauf, bei dem die politische Aufgabe der Führung und

Konzeption zu kurz kommt. Es ist ein Zusammenspiel von Schwächen derer, die die

Mandate suchen, und jener, die sie erteilen."

Inzwischen werden in den Massenmedien alle vierzehn Tage

Umfragen zu allen möglichen Themen verbreitet und ausgiebig diskutiert. Die

Gefahr der Ausrichtung der Politik an eine momentan demoskopisch (scheinbar)

mehrheitsfähige Stimmungslage, die dann fälschlich mit Volksnähe verwechselt

wird, unterhöhlt langfristig das Wesen unserer politischen Kultur. Die Parteien

treten nicht mehr mit ihrer Programmatik in den Stimmenwettbewerb, sondern

biedern sich an den potentiellen Wähler an. Aufgabe der kritischen Medien,

denen von Lucke eine (arg pauschal formulierte) aufklärerische Rolle in seiner

Doktrin einer Integration durch Kritik (naturgemäß) zugesteht, müsste mit

einer im Diskurs zu findenden journalistischen Verantwortungsethik definiert

werden. Die Medien sollten weniger sensationsaffin agi(ti)eren und nicht jede

Verwerfung zum ultimativen "Skandal" aufblasen, sondern dem Bürger die

Möglichkeit bieten, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu entkommen.

Leider trägt das vorliegende Buch hierzu nur sehr begrenzt bei.

Lothar Struck

Die kursiv

gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.

|

Albrecht von

Lucke

Die gefährdete Republik

Von Bonn nach Berlin: 1949 - 1989 - 2009

Wagenbach

Kartoniert. 96 Seiten

EUR 9.90 [D]

18.10 sFr / 10.20 € [A]

Bandnummer 605

ISBN 978-3-8031-2605-4

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger

Phrasen

und sachliche Fehler

Phrasen

und sachliche Fehler