|

Bücher & Themen

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Glanz & Elend empfiehlt:

20 Bücher mit Qualitätsgarantie

Weitere Sachgebiete

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Berserker und Verschwender

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Andere

Seiten

Quality Report

Magazin für

Produktkultur

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

|

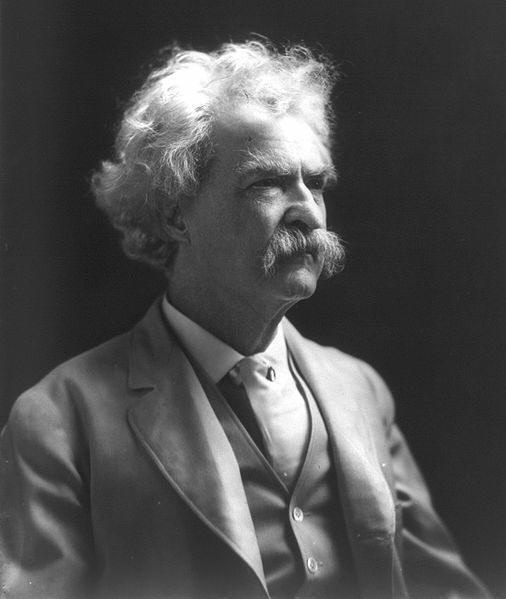

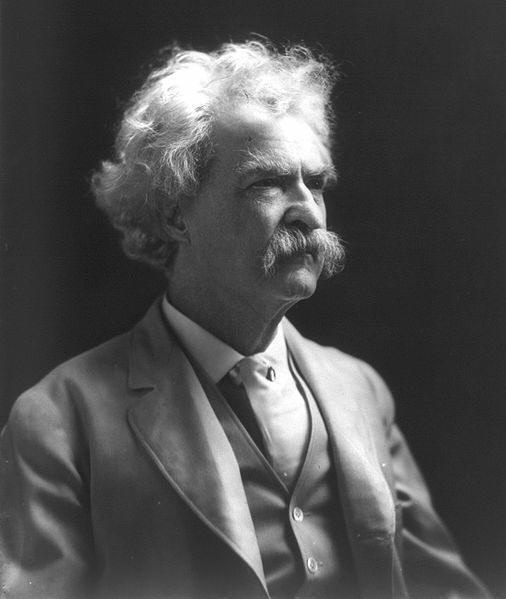

Spaßmacher und Streithansel

Jürgen

Seul zum 100. Todestag

von

Samuel

Langhorne Clemens, genannt

Mark

Twain.

Am

21. April 2010 jährte sich der 100. Todestag von Samuel Langhorne Clemens. Unter

dem Pseudonym Mark Twain machte sich der Schriftsteller einen großen Namen als

Humorist und Satiriker. Weniger entzückt waren seine Familie, Freunde und

Zeitgenossen über die Vorliebe des Tom-Sawyer-Autors für Auseinandersetzungen

aller Art. Am

21. April 2010 jährte sich der 100. Todestag von Samuel Langhorne Clemens. Unter

dem Pseudonym Mark Twain machte sich der Schriftsteller einen großen Namen als

Humorist und Satiriker. Weniger entzückt waren seine Familie, Freunde und

Zeitgenossen über die Vorliebe des Tom-Sawyer-Autors für Auseinandersetzungen

aller Art.

Der Romancier Waldo Frank

beschrieb seinen Landsmann und Kollegen Mark Twain einmal als „Amerikas

Spaßmacher“. Und tatsächlich belegen viele Anekdoten diese Einschätzung.

Schon seine Geburt am 30. November 1835 in Florida – einem „nahezu unsichtbar

kleinen Dorf von wohl hundert Einwohnern“ – im Staate Missouri, wusste der

Schriftsteller mit einer komischen Nuance zu kommentieren: „Ich vermehrte die

Bevölkerungszahl um ein Prozent. Das ist mehr, als viele der hervorragendsten

historischen Persönlichkeiten für eine Stadt je hätten vollbringen können –

nicht einmal Shakespeare.“

Trotz aller

Schalkhaftigkeit war der Erfolgsautor von Büchern wie Die Arglosen im Ausland

(1869) und Der Prinz und Bettelknabe (1882) jedoch nicht nur der

pointenreiche Witzbold, als der ihn die Nachwelt empfindet. Die biografische

Wahrheit über Twain ist durchaus facettenreicher.

Die literarischen Quellen

des Mississippi

Schon in jungen Jahren

musste sich Twain in verschiedenen Berufen durchgeschlagen. Auf dem Mississippi

lernte er als Lotse alles über die Tücken des veränderlichen Flusses und die

imposanten Schaufelraddampfer, die ihn schon als Kind fasziniert hatten. Schon

in dieser Zeit entstanden erste journalistische und literarische Arbeiten.

Bei einer solchen

Gelegenheit fragte ihn einmal ein Matrose, ob er diese Texte auch

veröffentlichen wolle, und wenn, dann doch sicher nicht unter seinem eigenen

Namen? Gerade in diesem Augenblick rief der mit dem Tiefenlot beschäftigte

Schiffsjunge: „Mark twain“, was bedeutet: Markiert zwei (Faden, also zwölf Fuß

Wassertiefe und damit sichere Fahrt für die Mississippi-Dampfer). Diesen Ruf

griff der schreibende Junglotse auf und nannte sich fortan Mark Twain.

Der amerikanische Bürgerkrieg beendete die viel versprechende Lotsenkarriere,

doch gelang es Mark Twain, der sich eher zufällig der Überzeugung der Union

angeschlossen hatte, den blutigen Schlachtfeldern geschickt auszuweichen. Als

die Front eines Tages zu nahe rückte, beschloss er einfach, das Gewehr

wegzulegen und nach Hause zu gehen, ohne jemals einen Schuss auf einen Menschen

abgefeuert zu haben.

Der

wichtigste Mensch in Mark Twains Leben war seine Frau Olivia „Livy“ Langdon,

eine Südstaatenschönheit aus begütertem Haus, die nicht nur die Ehefrau und

Mutter seiner vier Kinder, sondern auch die strenge Lektorin seiner Bücher war.

Ihr gewidmet ist auch sein erfolgreichster Roman Tom Sawyers Abenteuer

(1876), der ohne Livys Interesse an Twains Kindheitserinnerungen vermutlich nie

geschrieben worden wäre. Der

wichtigste Mensch in Mark Twains Leben war seine Frau Olivia „Livy“ Langdon,

eine Südstaatenschönheit aus begütertem Haus, die nicht nur die Ehefrau und

Mutter seiner vier Kinder, sondern auch die strenge Lektorin seiner Bücher war.

Ihr gewidmet ist auch sein erfolgreichster Roman Tom Sawyers Abenteuer

(1876), der ohne Livys Interesse an Twains Kindheitserinnerungen vermutlich nie

geschrieben worden wäre.

Livy war auch der einzige

Mensch, der Mark Twains hitziges Temperament gelegentlich zu mäßigen verstand.

So mahnte sie ihn einmal: „Mein lieber Jungspund, wie ich mir doch wünschen

würde, du würdest nicht so streitsüchtig sein, sondern eher einmal bereit, die

Sichtweise anderer zu sehen. Wenn du ihnen schreibst, schreib wenigstens

höflich.“

Streit um Huckleberry

Finn

Höflichkeit gehörte

allerdings nicht zu Mark Twains Tugenden. Seine Mitmenschen sah der

Schriftsteller kritisch, weshalb er sie gerne mit beißendem Spott bedachte. Im

Alter verfestigte sich seine Überzeugung von der Schlechtigkeit des Menschen

sogar noch und im täglichen Umgang brachten seine temperamentvollen Ausbrüche,

in denen er die Menschheit im allgemeinen und die Gewissenlosigkeit,

Geschäftemacherei und Überheblichkeit der weißen Rasse im besonderen verfluchte,

Geschäftspartner, Freunde und die Familie immer wieder in Bedrängnis.

Nicht selten bemühte Twain

auch die Gerichte. Oftmals erfolglos.

Besonderes Aufsehen erregte ein gerichtlicher Streit um seinen berühmtesten

Roman Huckleberry Finns Abenteuer, von dem Ernest Hemingway später

bemerkte, dass von ihm die ganze moderne amerikanische Literatur abstamme.

Das Buch sollte Anfang 1885 in Mark Twains eigenem Verlag erscheinen. Das

Unternehmen hatte er aus Verärgerung und Misstrauen gegenüber den etablierten

Verlegern gegründet.

Noch bevor auch nur ein Exemplar die Druckerpresse verlassen hatte, kündigte ein

Bostoner Buchhandelsunternehmen in seinem Buchkatalog einen ermäßigten

Verkaufspreis von $ 2,15 an, während der übliche Ladenpreis bei $ 2,75 pro

Exemplar liegen sollte.

Die Ankündigung sorgte bei

dem dünnhäutigen Mark Twain für eine emotionale Eruption, da er in dem

Dumpingpreis eine Gefährdung seines sonstigen Buchabsatzes erblickte. Er klagte

und am 14. Januar 1885 kam es zur Verhandlung vor dem Bostoner Bezirksgericht.

Das Gericht sprach sich gegen den Schriftsteller aus. Mark Twain entrüstete sich

über die gerichtliche Niederlage in der ihm eigenen Art und schlug kurzerhand

vor, „einfach das Haus jenes Richters öffentlich zum Verkauf anzubieten, und

wenn ich einen so guten Preis erziele, wie ich erwarte, dann mach ich so weiter

und verkaufe auch noch den Rest seines Eigentümers.“

Gerade Huckleberry Finn sorgte bis über Mark Twains Tod hinaus immer

wieder für Konflikte. Als plötzlich jemand bemerkte, dass in dem Roman weiße

Jungen ganz selbstverständlichen Umgang mit Schwarzen hatten, setzten einige

US-Staaten das Buch auf den Index, wo es bis in die 1930er Jahre blieb. Dann kam

der Zweite Weltkrieg, den die USA nicht nur mit vielen schwarzen Soldaten,

sondern auch mit der Behauptung führten, einen „Kreuzzug gegen den Rassismus“

der Nazis zu unternehmen. So wurden die Druckerpressen für Papier-Dollars und

Kriegsanleihen angeworfen und auch, um den Huckleberry Finn in Massen zu

drucken. Roosevelt, Truman und Eisenhower drückten das Buch fortan jedem

Staatsgast in die Hand.

Fünfundzwanzig Jahre später fiel plötzlich wieder jemandem auf, dass Mark Twain

– wie es zu seiner Zeit üblich war – von „Niggern“ sprach, worin ein klarer

Verstoß gegen die political correctness gesehen wurde. Das Buch landete erneut

auf dem Index einzelner US-Staaten und ihrer Schulbehörden und Bibliotheken, aus

genau den gegenteiligen Gründen wie 80 Jahre zuvor.

Die letzten Jahre

Geschäftliche

Selbstüberschätzung, Leichtsinn und Ignoranz führten dazu, dass Mark Twain am

18. April 1894 mit seinem eigenen Verlag Bankrott ging. Er hatte vor allem eine

verhängnisvolle Investition in eine Setzmaschine getätigt, mit der er die

komplette Druckindustrie revolutionieren wollte, die ihn jedoch nur ruinierte.

Seine Schulden beliefen sich auf $ 260.000.

Mit der „größten Vorlesungsreise des Jahrhunderts“ – wie er es selber nannte –,

war der bald Sechzigjährige ab Juli 1895 knapp drei Jahre lang unentwegt

unterwegs, absolvierte Auftritte in den USA, Australien, Neuseeland, Indien,

Südafrika und Europa, um seinen Schuldenberg abzubauen. Die New York Times

konnte am 12. März 1898 verkünden, dass Mark Twain seine Schulden vollständig

getilgt habe. Dasselbe Blatt nannte ihn angesichts seiner Leistungen schließlich

den „heldenhaftesten Autor aller Literatur.“.

Nach dem Tod seiner Lieblingstochter Susy und seiner Frau Olivia schrieb er

ebenso pessimistische wie hellsichtige Essays und Erzählungen über den

unverbesserlichen Hang des Menschen zur Selbstzerstörung, über religiöse

Heuchelei, Scheinmoral und die ewige Gier nach Macht und Geld. „Die Güte Gottes

erlaubte es“, schrieb der Schriftsteller in einem seiner letzten Bücher,

Reise um die Welt (1897), „dass wir in unserem Land drei unschätzbare

Reichtümer haben: die Freiheit der Sprache, die Freiheit des Gewissens – und die

Klugheit, diese Freiheiten niemals anzuwenden.“

Die letzten Monate seines

Lebens verbrachte er wegen zunehmender Herzbeschwerden und Bronchitis auf den

Bermudas. Nach seiner Rückkehr in seine Villa »Stormfield« in Redding,

Connecticut, litt er unter einer schweren Halsentzündung und unter

Atembeschwerden.

»Ich kam im Jahre 1835 zur

Erde, zur gleichen Zeit wie Halleys Komet“, meinte Twain 1909. „Im nächsten Jahr

wird dieser zur Erde zurückkehren. Ich rechne damit, mit ihm gemeinsam auch

wieder verschwinden zu dürfen. Sollte das unterbleiben, so wäre das die größte

Enttäuschung meines Lebens. Vermutlich hat sich der Allmächtige gedacht: Ach,

diese beiden komischen Käuze sind zusammen gekommen, sollen sie auch zusammen

wieder verschwinden.«

Am 21. April 1910, um 6 Uhr abends starb Mark Twain. Tags zuvor hatte der

Halleysche Komet die Erde passiert.

|

Mark Twain:

Die Schrecken der deutschen

Sprache

Mark

Twain Mark

Twain

Tom Sawyer & Huckleberry

Finn

Neu übersetzt

von Andreas Nohl

Hanser Verlag

Fester Einband

712 Seiten

€ 34.90

Mark

Twain Mark

Twain

Sommerwogen

Eine Liebe in Briefen Leinen,

304 Seiten Seiten,

Aufbau-Verlag

16,95 € *) / 29,60 Sfr

978-3-351-03303-3

Mark

Twain Mark

Twain

unter den Linden

von Beckmann, Herbert;

Kartoniert

Roman.

Gmeiner Original

276 S. 20 cm 295g , in deutscher Sprache.

2010 Gmeiner

ISBN 978-3-8392-1051-2 KNV-Titelnr.: 24488461

Mark

Twain für Boshafte Mark

Twain für Boshafte

von Twain, Mark;

Kartoniert

Hrsg. v. Günter Stolzenberger. Insel Taschenbücher Nr.3473 120 S.

92g ,

in deutscher Sprache.

2010 Insel, Frankfurt

ISBN 978-3-458-35173-3 KNV-Titelnr.: 22970183

Post

aus Hawaii Post

aus Hawaii

von Twain, Mark;

Gebunden

Hrsg. u. übers. v. Pechmann, Alexander . 355 S. 21 cm 515g , in

deutscher Sprache.

2010 mareverlag

ISBN 978-3-86648-130-5 KNV-Titelnr.: 24495532

Die

schreckliche deutsche Sprache Die

schreckliche deutsche Sprache

The Awful German Language

von Twain, Mark;

Gebunden

Engl.-Dtsch.. Nikol bilingual 81 S. 19,5 cm 221g, in deutscher und

englischer Sprache. 2010 Nikol Verlag

ISBN 978-3-86820-039-3 KNV-Titelnr.: 24026972 |

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend

Am

21. April 2010 jährte sich der 100. Todestag von Samuel Langhorne Clemens. Unter

dem Pseudonym Mark Twain machte sich der Schriftsteller einen großen Namen als

Humorist und Satiriker. Weniger entzückt waren seine Familie, Freunde und

Zeitgenossen über die Vorliebe des Tom-Sawyer-Autors für Auseinandersetzungen

aller Art.

Am

21. April 2010 jährte sich der 100. Todestag von Samuel Langhorne Clemens. Unter

dem Pseudonym Mark Twain machte sich der Schriftsteller einen großen Namen als

Humorist und Satiriker. Weniger entzückt waren seine Familie, Freunde und

Zeitgenossen über die Vorliebe des Tom-Sawyer-Autors für Auseinandersetzungen

aller Art. Der

wichtigste Mensch in Mark Twains Leben war seine Frau Olivia „Livy“ Langdon,

eine Südstaatenschönheit aus begütertem Haus, die nicht nur die Ehefrau und

Mutter seiner vier Kinder, sondern auch die strenge Lektorin seiner Bücher war.

Ihr gewidmet ist auch sein erfolgreichster Roman Tom Sawyers Abenteuer

(1876), der ohne Livys Interesse an Twains Kindheitserinnerungen vermutlich nie

geschrieben worden wäre.

Der

wichtigste Mensch in Mark Twains Leben war seine Frau Olivia „Livy“ Langdon,

eine Südstaatenschönheit aus begütertem Haus, die nicht nur die Ehefrau und

Mutter seiner vier Kinder, sondern auch die strenge Lektorin seiner Bücher war.

Ihr gewidmet ist auch sein erfolgreichster Roman Tom Sawyers Abenteuer

(1876), der ohne Livys Interesse an Twains Kindheitserinnerungen vermutlich nie

geschrieben worden wäre. Mark

Twain

Mark

Twain Mark

Twain

Mark

Twain

Mark

Twain für Boshafte

Mark

Twain für Boshafte Post

aus Hawaii

Post

aus Hawaii Die

schreckliche deutsche Sprache

Die

schreckliche deutsche Sprache