Gold & Ruhm

Der 11. Oktober 1019 war in Basel Festtag: Bischof Adalbero weihte das Münster. Dabei waren nicht nur einige weitere Bischöfe, sondern auch Heinrich II. (973 oder 976 bis 1024), der Letzte der Ottonen, seit 995 verheiratet mit Kunigunde von Luxemburg (980 bis 1033). Beide wurden fünf Jahre zuvor in Rom von Papst Benedikt VIII. zu Kaiser und Kaiserin gekrönt. Beide wurden später heiliggesprochen. Und beide sind an der gotischen Fassade des heutigen Münsters als Skulpturen verewigt. Heinrich II. hat Basel verändert, nicht nur, weil er die Bischofskirche, einen Vorvorgängerbau des heutigen Münsters, reich beschenkte, sondern auch, weil er die burgundische Stadt seiner ostfränkisch-deutschen Herrschaft einverleibte.

Viel Gold und das tägliche Leben

Diese Zeit um die Jahrtausendwende, die Stadt Basel und Heinrich II. sind die Themen der Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Betreut wurde sie vom Historischen Museum und dessen Direktor Marc Fehlmann zusammen mit Michael Matzke und Sabine Söll-Tauchert. Und sie bietet, das sei vorweggenommen, prominenteste Leihgaben ottonischer Kunst. Drei Beispiele von Weltrang: Die Goldene Altartafel Heinrichs II. (Musée Cluny in Paris), das Evangeliar des Kaisers (Vatikanische Bibliothek in Rom) und das goldene Heinrichs-Kreuz, das der Kaiser dem Basler Münster stiftete (Staatliche Museen Berlin, Kunstgewerbemuseum), um nur die allerwichtigsten Exponate zu nennen.

Was früher historische Ausstellungen und der Geschichtsunterricht, wenn von Kaisern und Königen die Rede war, meist verschwiegen, bildet in Basel einen publikumswirksamen und sinnvollen Auftakt: Der Alltag der Menschen, die um 1000 in Basel lebten. Allzu viele Informationen sind nicht greifbar, doch es gibt Bodenfunde und Grabungsresultate, die zu sehen sind, und es gibt in der Ausstellung instruktive Gegenüberstellungen heutiger städtischer Situationen und visualisierter archäologischer Befunde.

Ganz generell bemühte sich das Kuratoren-Team um anschauliche Präsentation und um Erläuterungen, welche die Objekte auch Besucherinnen und Besuchern ohne breites historisches oder religionsgeschichtliches Vorwissen erschliessen. Das geht ohne vereinfachenden Populismus. Die Saaltexte sind knapp und konzentriert. Wer auf zusätzliche Informationen aus ist, mag zum Katalog greifen, der die Objekte auf wissenschaftlicher Basis kommentiert.

Omnipräsente Religion

Die Ausstellung ist thematisch gegliedert. Die Räume sind überschrieben mit Titeln wie zum Beispiel „Basel vom Burgund zu Heinrich II.“, „Unterwegs im Reich“, „Geschenke und die Ewigkeit“, „1019 – Eine Sternstunde Basels“ oder „Basel und der Kult des Kaiserpaares“. In grosser Zahl zu sehen sind vor allem vergoldetes und mit Juwelen geschmücktes liturgisches Gerät, Handschriften für kirchlichen Gebrauch und Andacht, Elfenbein-Arbeiten, Urkunden, Architekturfragmente. Dass sich Sakrales und Profanes nicht trennen lassen, liegt an der Epoche, von der die Rede ist: Im frühen Mittelalter greifen Religion und Kirche in alle Lebensbereiche, vor allem aber in die Strukturen staatlicher Macht – und umgekehrt: Der Kaiser mag der Kirche durchaus mit Nachdruck sagen, welche politische Dienste er von ihr erwartet.

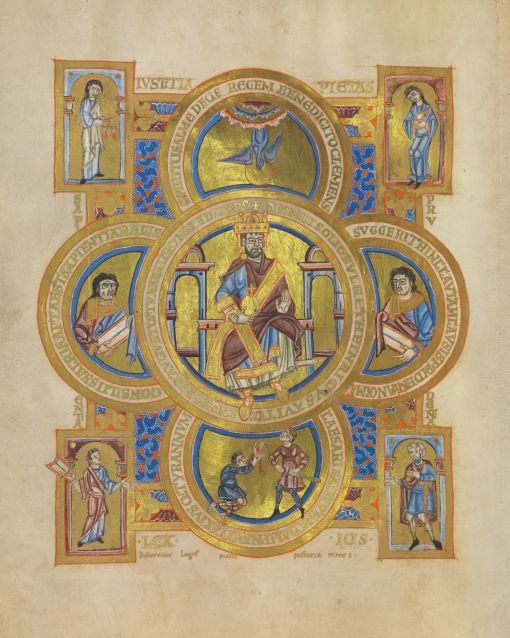

Der Kaiser versteht sich wohl nicht als Gott wie in anderen Kulturkreisen, wohl aber als von Gott auserwählt und gekrönt – somit als göttliche Instanz mit umfassendem Anspruch. Sein Bild im Evangeliar in der Vatikanischen Bibliothek spricht Bände: Der Kaiser sitzt, gekrönt, in der Mitte, die Hand gebietend erhoben, als sei er Christus, umgeben von personifizierten Herrscher-Tugenden. Bände spricht auch eine nur im Katalog abgebildete Miniatur aus dem Regensburger Sakramentar: Christus selber krönt den Kaiser, der sein wichtigstes Macht- und Legitimations-Symbol, die Heilige Lanze (die Lanze mit der Longinus die Brust des gekreuzigten Christi durchstochen haben soll), in der Hand hält und von Petrus und Paulus flankiert wird. Die Lanze selber findet sich in der Geistlichen Schatzkammer in Wien. Eine Nachbildung aus dem 18. Jahrhundert ist in der Ausstellung zu sehen.

Ottonische Renaissance

Aus dem burgundischen Kulturkreis, zu dem Basel vor dem Jahr 1000 gehörte, sind wenige, aber bedeutende Objekte zu sehen – zum Beispiel das Bursenreliquiar aus der Abtei Saint-Maurice (8. bis 10. Jahrhundert) und ein sehr archaisch wirkendes Kreuzigungsrelief aus dem 10. Jahrhundert aus der Nähe von Avenches. Wahrscheinlich wurde dafür ein Baustein aus der Antike verwendet. Auch die klare Gliederung des Stückes verweist auf Elemente aus der Antike, die auch in Buchmalerei und Elfenbeinskulptur der ottonischen Zeit eine so wesentliche Rolle spielen, dass man von einer Ottonischen Renaissance spricht. In der Basler Ausstellung finden sich sehr viele Belege für solche Rückgriffe und ebenso für Einflüsse byzantinischer Kunst und östlicher Ikonen. Das hat damit zu tun, dass die Gattin Ottos II., Theophanu, die Nichte des oströmischen Kaisers war.

Die Goldene Altartafel

Prunkstück der Ausstellung ist die vor 1019 entstandene Goldene Altartafel, die Heinrich II. dem Basler Münster schenkte, und die das Pariser Musée de Cluny nach Basel ausgeliehen hat (siehe oben). Die Geschichte der Tafel ist abenteuerlich: Nach der Reformation gab es für sie keine liturgische Verwendung. Sie verschwand in einem Magazin. Im Zuge der Aufteilung Basels im 19. Jahrhundert gelangte das Stück in den Kanton Basel-Landschaft, von da in den Kunsthandel und 1854 über zahlreiche Umwege als Paradestück nach Paris ins Musée de Cluny. Die klassisch antikisierend gestaltete vergoldete Tafel, die an Festtagen vor den Altar gestellt wurde, zeigt – jeweils unter Arkadenbögen – in der Mitte Christus, mit Heinrich und Kunigunde zu Füssen, flankiert von drei Erzengeln und dem heiligen Benedikt. Dessen Orden mit seinen Klöstern spielte im Kaiserreich seit Karl dem Grossen eine wesentliche Rolle im Dienste eines einheitlichen europäischen Kulturbewusstseins.

Christus mit Frauenkopf

Manchen Besuchern der Ausstellung wird auch das Kreuz des Kölner Bischofs Herimann und seiner Schwester, der Äbtissin Ida aus dem 11. Jahrhundert auffallen: Auf dem vergoldeten Korpus sitzt ein Kopf aus blauem Lapislazuli. Dabei handelt es sich um eine antike Kleinskulptur aus dem 1. Jahrhundert – überraschenderweise um das Porträt einer Frau, die als Livia aus dem julisch-claudischen Haus identifiziert werden kann. Wer denkt dabei nicht an heutige Gender-Debatten oder/und an aktuelle feministische Strömungen in der Theologie! Der Gedanke findet in der Ausstellung gar eine Fortsetzung: In eine goldene Figur des Königs David ist ebenfalls ein Frauenkopf eingesetzt – ein antiker Medusenkameo. David als Medusa? In der antiken Sagenwelt erstarrt zu Stein, wer der Meduse ins Auge blickt.

Kunstmuseum Basel. Neubau. Bis 19. Januar

Der Katalog „Gold & Ruhm – Kunst und Macht unter Heinrich II.“ erschien im Hirmer-Verlag, München (284 Seiten, in der Ausstellung 49 Franken).

1836 versteigerte die Baselbieter Regierung ihren Anteil am Münsterschatz, unter anderem auch die goldene Altartafel. Es wird vermutet, dass die Regierung damals Geld benötigte, um die Schadenersatzsumme an die jüdischen Gebrüder Wahl zu bezahlen. Der Kanton Basel Land hatte ihnen verboten in Reinach eine Liegenschaft zu erwerben, da Juden, laut Emil Remigius Frey keine Menschen wie andere seien.(Martin Leuenberger, Frei und gleich... und fremd, 1996 Verlag des Kanton Basel-Landschaft)

Die Wertschätzung der Baselbieter Regierung betreffend der Kultur hat sich leider nicht wesentlich geändert. Heute spart die Regierung unter anderem an Kultur und Bildung um überrissene Strassenprojekte zu finanzieren.

Beat Oberholzer, Allschwil

P.S. Vielen Dank Niklaus für Deine informativen Besprechungen, die ich immer mit viel Vergnügen lese.