Hilfsbereite Schweiz

Der General versuchte, sich das Leben zu nehmen. So wollte er der Schmach einer Absetzung zuvorkommen. Das war am 26. Januar 1871. Die Deutschen waren dabei, den deutsch-französischen Krieg von 1870/71 zu gewinnen.

Denis Charles de Bourbaki befehligte die französische „Armée de l’Est“: fast 100’000 Soldaten. Sie hatten in diesen letzten Kriegsmonaten verzweifelt versucht, die Deutschen bei Belfort anzugreifen. Doch die hungernde und frierende Bourbaki-Armee wurde aufgerieben, zurückgeschlagen und bei Pontarlier eingekesselt. Viele starben in diesem eiskalten Winter 1870/71.

87’000 Soldaten, 12’000 Pferde

Bourbaki überlebte den Suizidversuch. General Justin Clinchant übernahm seine Nachfolge und führte die Bourbaki-Armee in Richtung Schweiz. Mit General Hans Herzog, dem Oberbefehlshaber der Schweizer Armee, schloss Clinchant den „Vertrag von Les Verrières“. Dieser erlaubte es, den übriggebliebenen 87’000 verzweifelten Soldaten in der Schweiz Zuflucht zu suchen.

Vom 1. bis 3. Februar 1871 überquerten sie zusammen mit 12’000 Pferden bei Les Verrières im tiefverschneiten und eiskalten Val de Travers im Neuenburger Jura die Schweizer Grenze. Bedingung war, dass sie ihre Waffen und ihre Munition beim Übertritt in die Schweiz abgaben.

Riesige Solidaritätswelle

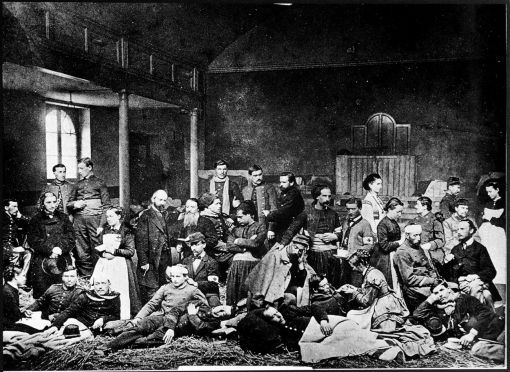

Die Franzosen wurden in der Schweiz mit offenen Armen empfangen und in 190 Lagern in allen Kantonen verteilt – ausser im Tessin. Man wollte den geschwächten Franzosen die Reise über den verschneiten Gotthardpass nicht zumuten. Eine riesige Solidaritätswelle schwappte über das Land. Dies, obwohl die Bevölkerung im Land innerhalb von drei Tagen um drei Prozent angewachsen war, was den jungen schweizerischen Bundesstaat schwer belastete.

Überall entstanden Hilfskomitees, die den „Bourbakis“ halfen. Frauenvereine kochten für die Franzosen, nähten Kleider für sie und brachten Schuhe. Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter leisteten Sonderschichten.

Das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kam zu seinem ersten Grosseinsatz, den es vorbildlich meisterte. 1’700 Internierte waren nicht mehr zu retten: sie starben an Entkräftung, Verletzungen und Krankheiten. Sie wurden in der Schweiz beigesetzt.

Einen Monat später, im Februar, ging der Krieg zu Ende. Die Franzosen verloren das Elsass und Lothringen. Jetzt, sechs Wochen nach ihrer Ankunft in Les Verrières, verliessen die Bourbakis die Schweiz wieder und kehrten in ihre Heimat zurück. Später überwies die französische Regierung der Schweiz 12 Millionen Franken für ihre Hilfeleistung.

Ein monumentales Dokument

Heute zeugt das Bourbaki-Panorama in Luzern vom Übertritt der „Armee de l’Est“ in die Schweiz. Das 110 mal 14 Meter grosse Panorama wurde vom Genfer Maler Édouard Castres angefertigt. Zu seinen zehn Mitarbeitern gehörte der junge Ferdinand Hodler.

Castres war Augenzeuge des Grenzübertritts der Bourbakis. Als Sanitäter des Roten Kreuzes hatte er in der Ostarmee gedient und trat mit ihr in Les Verrières in die Schweiz über. Schon kurz nach Kriegsende fertigte er erste Skizzen des monumentalen Rundgemäldes an.

Bourbaki wurde nicht, wie er befürchtete, degradiert. Er übernahm nach Kriegsende das 6. Französische Armeekorps. 1881, zehn Jahre nach Kriegsende, schied er aus der Armee aus. Er starb am 22. September 1897 in Cambo bei Bayonne in Südfrankreich.

Siehe auch: Étiez-vous à Sedan?

(J21)

Als die Schweiz die Bourbaki Armee aufnahm, 87’000 Soldaten, war die Schweiz ein sehr armes Land. Heute haben es Flüchtlinge bei uns, in einem der reichsten Länder der Welt, sehr schwer. In Urdorf bei Zürich müssen sie in einem Bunker leben. Andere Männer und Frauen, die nicht ausreisen wollen oder können, werden im Flughafengefängnis neben der Flugpiste in Kloten inhaftiert, ohne dass sie ein Delikt begangen haben. Flüchtlinge sind bei uns gar nicht willkommen.

Milliarden für Armeen und Rüstung scheinen heute unermesslich vorhanden zu sein, aber nicht für Menschen, die in der Dritten Welt hungern oder auf der Flucht sind. Die Schweizer Nationalbank, Banken, Versicherungen und Pensionskassen investieren hunderte Millionen in die Rüstungskonzerne, derweil abgewiesene Asylbewerber mit acht Franken pro Tag auskommen müssen. Milliarden werden für die Rüstung sinnlos vergeudet und die Schweiz liefert kriegführenden Nato-Staaten und Regimes im Nahen Osten immer wieder Kriegsmaterial. Dabei ist es kein Geheimnis: Kriege produzieren Flüchtlinge. Für die Unterstützung der etwa 70 Millionen Flüchtlinge in der Welt fehlt heute das Geld. Dem Welternährungsprogramm (WFP) der UNO fehlen oft die Mittel, damit diese Organisation helfen kann, dass Vertriebene überleben können und nicht versuchen müssen weiter zu fliehen, nach der Türkei, nach Griechenland und weiter nach Europa. In Europa wollen wir die Flüchtlinge nicht. Die furchtbaren Zustände im Flüchtlingslager auf Lesbos bezeichnete Jean Ziegler als Schande Europas.

Die Künstlergruppe „Interpixel“ von Eva-Maria Würth und Philippe Sablonier. setzten 2006 in der Frage der Gewaltprävention auf den Dialog, auf die Kommunikation. Sie besuchten Schulen und diskutierten mit den Kindern über Gewalt. Ihre Aktion bezweckte eine Entwaffnungsaktion mit dem Ziel, die Kinderzimmer zu befrieden. Kinder und Erwachsene wurden aufgerufen, ihre Waffen abzugeben – egal ob Airguns, Computerspiele mit gewalttätigen Inhalten, Messer oder Giftpfeile, Steinschleudern, Panzer, Splitterbomben, Taser uns so weiter. (www.interpixel.com)

Das Vorbild für die Entwaffnungsaktion von „Interpixel“ war die Entwaffnung der französischen Bourbaki Armee im Jura bei ihrem Übertritt in die Schweiz. Im eisigen Winter des Waadtländer und Neuenburger Juras retteten sich damals 87’000 Soldaten vor der Verfolgung und Vernichtung durch die deutschen Armeen. In Luzern wurde diese Entwaffnungsaktion 1881 von Eduard Castres mit einer Gruppe hervorragender Künstler – darunter Ferdinand Hodler – in einem riesigen Panorama dargestellt, wie dies das Journal 21 jetzt sehr gut dokumentierte. (www.bourbakipanorama.ch)