Literatur im Lichthof (7/2015) - Zeitblende

Anton Unterkircher: „Anruf aus der Stille“. Karl Häupl (1915–1990)

Eine Recherche nach AutorInnen mit dem Geburtsjahr 1915 in der Datenbank „Lexikon Literatur in Tirol“ fördert eher unbekannte Namen zu Tage. Paula Bertel (1915–1984) und Franz Xaver Stadlmayer (1915–1944) waren Lyriker, Heinrich Muigg (1915–1984) ein Mundartdichter, Willi Woldrich (1915–1997) schrieb ein Buch über seine Afrikaaufenthalte. Dehnt man die Suche auch auf die anderen Weltkriegsjahre aus, tauchen u.a. die Namen von Ingeborg Teuffenbach (1914–1992), Hans Berger (1914–2004), Erich Kofler (1916–1994), Raimund Berger (1917–1954), Anna Theresia Sprenger (1917–2000) und Robert Jäckel (1918–1992) auf.

Signifikante Erkenntnisse lassen sich aus dieser Namensliste nicht gewinnen und schon gar nicht in Bezug auf Karl Häupl, ebenfalls Jahrgang 1915, der nicht in erster Linie schriftstellerisch tätig war. Sein Hauptbetätigungsfeld lag vielmehr in der Malerei, mit der er auch an die Öffentlichkeit trat. Doch dem ‚Mehrfach-Begabten‘ genügte die Leinwand allein nicht. Immer wieder versuchte er auch, seine Gedanken, seine Weltsicht, in philosophischen und literarischen Texten zu fassen. Diese liegen seit 2014 im Nachlass von Karl Häupl im Forschungsinstitut Brenner-Archiv. Der Nachlass enthält aber auch Skizzen, Zeichnungen, Alben, Lebensdokumente und vor allem Materialien zu seiner Ausstellungstätigkeit. (Nachweis der Originalzitate im Text siehe Signaturen im Nachlassverzeichnis)

Ein paar Eckdaten zu seiner Biographie: Karl Häupl wurde am 12.9.1915 in Innsbruck geboren; dort ist er am 19.5.1990 auch verstorben. Nach Absolvierung der Volks- und Bürgerschule erlernte er den Elektrikerberuf und studierte Violine am Musikverein in Innsbruck. Er übte den Musikerberuf (Violine und Schlagzeug) bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus. In den 1930er Jahren war Häupl zudem ein begeisterter Bergsteiger, wovon seine schön gestalteten Tourenbücher Zeugnis ablegen, die im Alpvereinsmuseum einzusehen sind. Von 1939–1945 war er im Kriegsdienst, ab Mai 1940 in Lappland, wo der Maler Ernst Nepo sein Kompaniechef war. März bis Dezember 1945 verbrachte er in Kriegsgefangenschaft in der Bretagne. Von 1946–1952 war er Laborant am Chemischen, von 1952–1975 am Physikalischen Institut der Universität Innsbruck.

Häupls schriftliches Werk besteht aus zum Teil fragmentarischen Kurztexten und Aphorismen. Trotzdem hat er sie fallweise zu Büchern zusammengebunden, so beispielsweise den Band mit dem Titel „Die absolute Kritik. Aphorismen und Fragmente“. Das Typoskript von „Der Mensch – der Geist und die Maschine“ leitet er folgendermaßen ein: „Die in diesem Sammelwerk enthaltenen Aufzeichnungen sind empirisch, erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche, geistige und literarische Qualität und Richtigkeit. Sie sind ungeordnet, fragmentarisch, stützen sich auf jahrzehntelange Erfahrungen und Vergleiche mit der widerspruchsvollen, auf Ermessung und Behauptung begründeten Fortschrittshypothese, – die auf Zweck und Wirtschaft ausgerichtet, sich aller statischen und geistigen Grundlagen des Menschentums entbindet.“

Häupl kritisiert in seinem Schriften unausgesetzt das Maschinenzeitalter, das sich von der Natur immer weiter entfernt, den ungehemmten Fortschrittsglauben, das ‚Sich-Ausliefern‘ an wirtschaftliche Systeme. Nur vereinzelt ist er damit an die Öffentlichkeit getreten, etwa mit der kleinen Broschüre im Eigenverlag „Im Gang der Sonne. Ein Würgegriff der Logik“ (1986). Dort stellt er sich selbst wie folgt vor: „Mit Nietzsches Gedankengut, mit technischen und philosophischen Überlegungen, am Physikalischen Institut beschäftigt! Im schriftlichen Alleingang seit 1963 an der Frage Welt interessiert!“ Vier Dimensionen des Lebens schildert er darin: „Der Organismus Mensch in horizontaler Ausbreitung“, „Der Organismus Mensch in horizontaler und vertikaler Expansion“, „Der Mensch im Kosmos“ und der „Materialismus, die wohl größte und gefährlichste Dummheit die der Mensch hervorgebracht hat.“

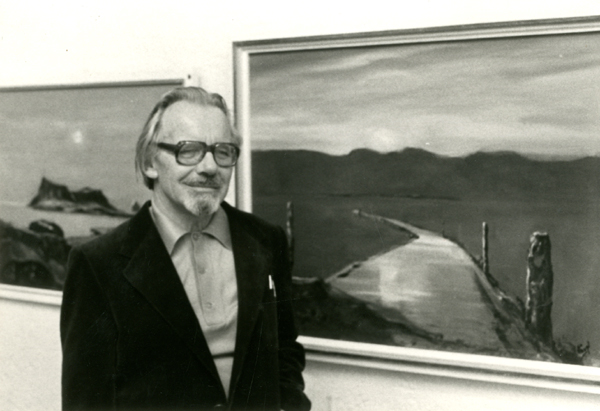

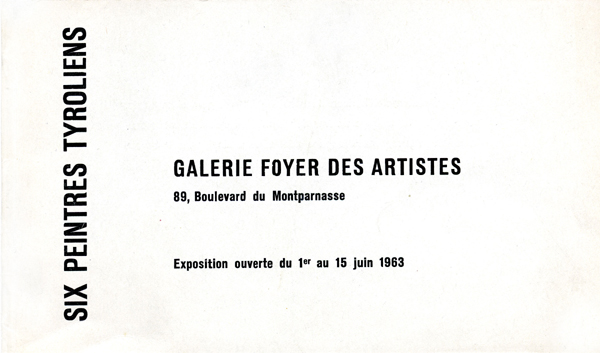

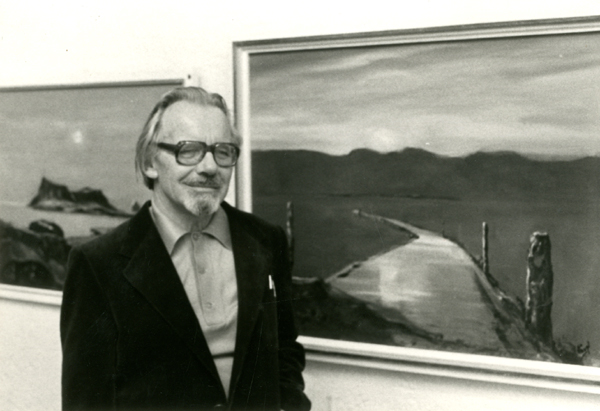

Das Landschaftserlebnis in Lappland und die Begegnung mit Ernst Nepo waren bestimmend für Häupls Hinwendung zur Landschaftsmalerei. Nach dem Krieg besuchte er gemeinsam mit Ernst Pilser die Zeichenschule von Toni Kirchmayr und Toni Knapp. Er war Mitglied des Kulturzirkels „Prem-Runde“ und der „Tiroler Künstlerschaft“, innerhalb derer er die Künstlergruppe „Tyrol“ begründete. Daraus bildete sich 1960 die Malergruppe „Horizont“, der Franz Thurner, Ernst Pilser, Lotte Sterzinger, Luis Baur und Karl Pfeifle angehörten. Diese Gruppe war 1963 mit einer Gemeinschaftsausstellung in Paris vertreten. 1964 gründeten Häupl und Pilser die „Gruppe Tiroler Maler“, der sich dann auch Franz Lettner, Franz Thurner und Lotte Sterzinger anschlossen. In der Kellergalerie in der Siebererschule wurden gemeinsame Ausstellungen, Diskussionen und Lesungen organisiert.

Mit Ernst Pilser unternahm Häupl vom 11. Juli bis 6. August 1959 seine erste Lapplandfahrt nach dem Krieg. Die Eindrücke hielt er in Wort und Bild in einem mit „Nordische Reise“ betitelten Album fest. Gleich zu Beginn versucht er den „Ruf des Nordens“ zu beschreiben: „Nicht aber waren es die Motive, nicht die Erinnerung an die Jahre des Krieges da droben. Es war die nachhaltige Macht des Nordens, der Einfluss einer elementaren Ursprünglichkeit in der Landschaft, die uns fesselte – und die wir brauchten. Denn in der Malerei brachte uns der Impressionismus wohl die Auflockerung der Form und Farbe, im unmittelbaren Eindruck eines Motives. Doch wir erkannten bald, dass wir nicht auskommen würden, die kraftvolle Landschaft der Berge unserer Heimat in eine endgültige Aussage zu bringen. Wir spürten bald, dass die bildnerische Gestaltung der Bergwelt immer schwieriger wird, je mehr man sie in freie, künstlerische Bahnen lenken will. Im Versuchsfeld der ‚Modernen und Abstrakten‘ blieben die Berge links liegen. Der Naturalismus ist eine Beleidigung der mächtigen Erhabenheit der Bergwelt. Zwischen diesen beiden Polen liegt unser Weg.“ („Nordische Reise“, S. 1) In Hamburg machten sie Station und sahen in der Kunsthalle Werke von Nolde, Munch und Corinth: „brauchbare Anregung“ bemerkte Häupl lapidar dazu. („Nordische Reise“, S. 6). Die beiden waren aber auch auf der Reeperbahn und waren besonders fasziniert von der Hafenanlage. Über Kopenhagen und Stockholm ging es weiter nach Narvik, dann kam das Erlebnis der „Nordischen Inseln“:

„zeichnen, ? malen ?! aber was ?!

Die wunderbare Erregung ?!

oder die einfachen simplen Streifen

von Land, Wasser und Luft ?!

Nein, selbst das Denken stört

an dem sich-hingeben an das grosse

Wunder der Empfindung.“

(„Nordische Reise“, S. 26)

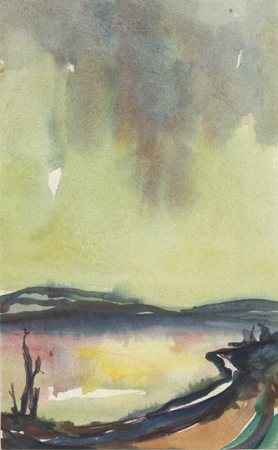

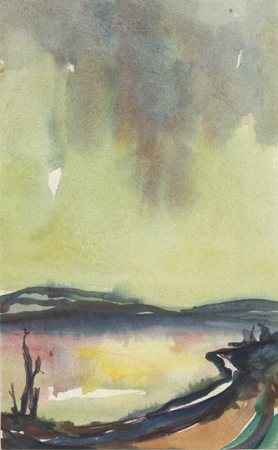

Oder die Mitternachtssonne in Versterälen mit starken Farbeindrücken. [Mitternachtssonne, 7.Bild nordische Reise] Am Schluss resümiert Häupl: „Nun wussten wir es. Bestimmend hat das nordische Erlebnis eingegriffen. Was uns schon vorher in den Norden drängte, ist nun Substanz für uns geworden. Das grosse Elementarerlebnis wurde Medium und Vorwurf unser[er] künstlerischen Entwicklung. In der starken Bindung mit der Natur entgleiten die fremden Einflüsse, wächst die persönliche Ausdruckskraft zu sich selbst heran, wird zum künstlerischen Alleingut.“ („Nordische Reise“, 66). „Einfach sein, – nicht dürftig!“ notierte Häupl neben ein Aquarell, das er mit „Nordische Impression“ betitelte. (Nordische Reise, S. 60f.)

Elf weitere Nordlandfahrten mit Rucksack und Zelt – oft allein – sollten in den nächsten Jahren folgen. 1968 reiste er mit einer Gruppe, der u.a. die Schriftstellerin Michele Wrann (1905–1996) angehörte. Mit Vorträgen über seine Lapplandreisen in Bild, Wort und mit Musik u.a. von Jean Sibelius und Edvard Grieg trat Häupl – zum Teil gemeinsam mit Wrann – an die Öffentlichkeit. Im Text-Bild-Album „Die graue Insel“, (entstanden 1984-85), in dem auch Gedichte von Wrann enthalten sind, fasste er seine Erfahrungen der Nordlandfahrten „zwischen Mythos, Traum und Wirklichkeit“ eindrucksvoll zusammen. Die Vision der „Grauen Insel“ hatte er in einer Bewusstseinslücke, als er am 1. Mai 1940 knapp vor dem Ertrinken aus dem Meer gerettet wurde. („Die Graue Insel“, S. 5). In diesem Album schildert Häupl auch seine nordischen Kriegserlebnisse, eindrucksvoll etwa die Begegnung mit einem toten Feind, oder mit einem verirrten gegnerischen Essensträger, dessen Essen dann gemeinsam verzehrt wird.

Ebenso einfach wie eindrucksvoll hält er darin aber auch sein Werden zum Maler fest. An der Eismeerküste begegnet er der Tundrabirke mit Skizzenblock und Farbe: Häupl zitiert einen Malerfreund, der ihm riet „Sitze eine Stunde vor der kleinen Tundrabirke, erlebe sie, empfinde sie. Dann dreh dich um und zeichne sie aus dem Gedächtnis..!“ („Die Graue Insel“, S. 15)

Es bleibt nicht nur beim Festhalten der Sinneseindrücke eines großartigen Landschaftserlebnisses – öfters auch überschwänglich –, es gibt auch Beschreibungen von großen Stimmungsabfällen, die an Depressionen grenzen. Dann wieder ganz berührende Szenen wie die Begegnung mit einer Tundramaus, die Häupls Lebensphilosophie treffend charakterisiert: „Seit drei Tagen wütet eine Tundramaus in meinem Zelte. Sie ist zum Problem geworden. Solange sie nur Lebensmittel nagte, nicht am Zelt und meinen Stiefeln nagte, nahm ich es gelassen hin. Als sie mich aber auch im Schlaf belästigte, über meinen Schlafsack kletterte, um zu meinem Proviantsack hinter meinem Kopf zu kommen, war ich wütend. Was tun? Die Maus erschlagen, töten? Das konnte ich einfach nicht. Ich verlegte meinen Zeltplatz. Nach zwei Tagen war sie wieder da. Selbstverständlich und vertrauensvoll. Sie fühlte sich zuhause. Ihr Vertrauen ehrte mich. Ich beschloß sie einfach anzunehmen. Als Freund und Zeltgenosse. Ich bot ihr meine Leckerbissen an, ließ sie gewähren. Doch sie trieb auch Schabernack mit mir. Ihre nächtlichen Besuche, ihre Klettereien über meinen Körper, schreckten mich aus Schlaf und Ruhe. Sie erforschte mich und meine Zeltgeheimnisse. […] Als ein Regensturm mich 16 Stunden lang ins Zelt verbannte, kam sie patschnaß in das Zelt gekrochen, um als Freund und Zeltgenosse die Langeweile zu vertreiben. In dieser Zeit erlebte und erfuhr ich von der Wesenhaftigkeit der Freundschaft zwischen Tier und Mensch. […] Als ich die Zelte abgebrochen, das Gepäck im Moose stehen hatte, kam mein kleiner Freund noch einmal angetrippelt, umkreiste aufgeregt das Zeltgepäck, er konnte es nicht glauben, daß es nun zu Ende war, die Episode einer Freundschaft in das Reich der glücklichen Erinnerung versank.“ (Die graue Insel, S. 72f.)

Immer wieder finden sich in den Alben auch lyrische Texte, beispielsweise in dem Album „Laholsee“:

Lahol, der Regenpfeifer, –

die Legende einer Zärtlichkeit

umspannt die zauberhafte Anmut

eines Vogellautes.

Die Zauberflöte Lapplands!

Wenn Du den Anruf aus der

Stille wahrgenommen hast,

wirst Du Deine Lapplandsehnsucht

an der Schwinge eines Vogels

bergen können, der die graue

Wolkenstille mit sanften

Flötenton durchbricht

und Deine Liebe sucht!

Laholsee, 1970

Michele Wrann hat ihre nordischen Eindrücke in einem Buch mit dem Titel „Lahol. Gedichte aus Lappland und andere Gedichte“ (Darmstadt: Bläschke 1973) verarbeitet. Ein Gedicht darin hat sie Karl Häupl gewidmet (S. 11):

Zelt in der Mitternachtssonne

(für Karl Häupl)

Aus dem Schlaf erwacht

in die Windstille.

Nur der Wind könnte hier laut sein

oder das Wasser,

wenn es den Stein schlägt.

Aus dem Schlaf erwacht,

mit geschlossenen Lidern lauschend.

Nebelhorn, hallende Glocke der Fähre:

über alle Hügel, Sümpfe und Moose

müßten sie den Weg finden

in das orangene Zelt,

das wie eine Riesenblume leuchtet

in der Zeit ohne Dämmerung.

Nur der Wind könnte hier laut sein

oder das Wasser.

Weicher Ruf eines Vogels.

Ganz nah.

Flötendes Leben, einmal und wieder.

Dann Stille.

Weit kreisen die Sterne der Nächte,

lautlos die Horizonte

um den dunklen Gast.

Nur der Wind könnte hier laut sein

oder das Wasser,

wenn es den Stein schlägt.

Gerade diese Schlussverse haben es Häupl angetan und sie tauchen mehrfach in seinen Alben auf. Das Erlebnis der Stille faszinierte ihn besonders:

Die Stille –

sie dröhnte und jubelte

als ich endlich eins

geworden war mit ihr

(„Laholsee“, 1964)

Diese Stille suchte er, die Einsamkeit und die Ursprünglichkeit. Und er fand sie eine Zeitlang, denn Technik und Tourismus eroberten zunehmend auch die abgelegensten Landstriche. 1980 war Häupls „Mythos“ vom Norden zerstört: „Eine Turisten Explosion mit rein kommerziellen Repressionen, Lappland ist tot. Flugzeuge werden zu Rentierhüter[n] und Handlanger[n] des Snob-Turismus. ‚Ade, ihr Lappland-Träume‘“ resümierte Häupl seine letzte Nordlandreise. („Lapplandfahrt 1980“, S. 3)

Seit 1960 entfaltete Häupl eine rege Ausstellungstätigkeit, hauptsächlich in seiner Heimatstadt Innsbruck, aber auch in Rosenheim, Salzburg und wie schon erwähnt in Paris. Er malte aber nicht nur nordische Landschaften (siehe die Abbildung von „Nordland II“), sondern auch heimische Landschaften. Über diese schrieb die bekannte Kunsthistorikerin Sieglinde Hirn: „In den Hang geduckt, eins mit der Gebirgswelt, malt er mit fast organisch abgerundeten Formen Tiroler Bergdörfer. Auch hier, wie in den Nordlandbildern, kommt er ohne Menschendarstellungen aus. Die Dimension menschlicher Existenz jedoch ist immer angesprochen.“ (Sieglinde Hirn: Rede zur Ausstellungseröffnung in der Stadtturmgalerie 1994) Dies kann auch für den hier abgebildeten Bauernhof gelten (Nachlass Karl Häupl). Am Hang oder Hügel stehen die zwei etwas windschiefen Gebäude und verschmelzen mit den dahinterliegenden Felswänden (oder ist es der Himmel?). Besonders gelungen ist der Lichteinfall auf die Wiese.

Häupl wurde von seinen Künstlerkollegen und Freunden als „ganzheitlicher Mensch“ (Gert Müller), als Maler, Musiker, Fotograf, Dichter und Philosoph sehr geschätzt. Werke von ihm befinden sich im Besitz u.a. des Unterrichtsministeriums, von Land Tirol, Stadt Innsbruck, Museum of Art; Ann Arbor (Michigan/USA), Sammlung Àsted (Stockholm).

Wer sich mit den Bildern von Karl Häupl vertraut machen will: Ab 23.9. ist eine Auswahl seiner Bilder im Brenner-Archiv ausgestellt. Hier das vorläufige Programm der Veranstaltung:

Ausstellung

Ölbilder von Karl Häupl (1915–1990)

Vernissage: 23.9.2015, 18 Uhr, Forschungsinstitut Brenner-Archiv

Mit Helmut Hinterseer, Claudia Mark, Ulrike Tanzer und Anton Unterkircher

Lesung aus Texten von Karl Häupl

mit Walter Pichler

Vitrinen-Ausstellung

Materialien aus dem Nachlass

[Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Brenner-Archivs Mo.-Do., 8-16 Uhr, Fr. 8-12 Uhr frei zugänglich, bis zum 30.10.2016]

Felix Mitterer: Zum Ableben von Wolfgang Pfaundler

Rossgrind

Am 20. April 2015 ist Wolfgang Pfaundler von Hadermur (so steht’s am Partezettel) im Ötztaler Weiler Piburg verstorben. Vor einigen Jahren schon hat er sich hierher zurückgezogen, aufopfernd gepflegt von seiner Gefährtin Herlinde Menardi, der Volkskundlerin. Am 20. April 2015 ist Wolfgang Pfaundler von Hadermur (so steht’s am Partezettel) im Ötztaler Weiler Piburg verstorben. Vor einigen Jahren schon hat er sich hierher zurückgezogen, aufopfernd gepflegt von seiner Gefährtin Herlinde Menardi, der Volkskundlerin.

Drei Tage lang wurde er dann in der Stube des alten Bauernhofs aufgebahrt, wie es immer der Brauch war, aber eigentlich nicht mehr erlaubt ist. Die Kinder haben es einfach gemacht. Die Piburger und die Oetzer kamen zum Rosenkranz. Pfaundler stand hoch in ihrer Achtung.

Neben dem legendären Landeshauptmann Eduard Wallnöfer gilt wohl nur noch Wolfgang Pfaundler so sehr als Inbegriff des Tirolers, des Tirolertums, des Tiroler Patrioten. Aber das war ihm nicht in die Wiege gelegt. Denn Pfaundler wurde nicht in Tirol, sondern am 1. Jänner 1924 in Wien geboren, ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Piburg – das war nur der Sommersitz der Familie. Sein Vater hieß Hermann Pfaundler und war als Jurist Sektionschef im Bundeskanzleramt. Die Mutter hieß Gertrud Schönfeld und stammte aus einer jüdischen Budapester Familie. Als 14-Jähriger sieht Wolfgang, wie die Wiener Nazis jüdische Nachbarn zwingen, auf Knien die Gehsteige zu bürsten. In der Schule wird Wolfgang als „Saujud“ beschimpft. Dann fordern die Nazis Vater Hermann auf, sich von der jüdischen Frau scheiden zu lassen. Der Vater weigert sich, verliert seine hohe Beamtenstelle und muss die Familie den ganzen Krieg hindurch mit der Erteilung von Nachhilfestunden ernähren. Das alles prägt Wolfgang und wird dazu führen, dass er als 20-jähriger den Widerstand im Ötztal organisiert und in den waldigen Felshängen über Piburg Flüchtlinge und Deserteure versteckt.

Am Freitag, den 24. April, so um 14 Uhr, stehe ich vor einer alten Grabplatte, die in die Friedhofsmauer von Oetz eingelassen ist. Dr. Meinhard von Pfaundler (1872 – 1947) ist hier begraben, Ordinarius für Kinderheilkunde in München, derart berühmt als Kinderarzt, dass man ihn sogar an den Zarenhof holte. Das ist ein Bruder von Wolfgangs Vater. Auch er liebte Piburg sehr und baute sich in den 20-er Jahren ein schönes Haus direkt über dem See, der ihm gehörte und den er dann der Gemeinde Oetz schenkte. Die Pfaundlerischen waren also Tiroler, die in die Welt hinausgingen, um dort was zu werden. Der junge Wolfgang Pfaundler kam aber zurück, um in Tirol was zu werden.

Der uralte Bauernhof, von dem ich immer geglaubt hatte, die Pfaundlerischen seien spätestens seit dem Mittelalter fest und stolz darauf gesessen, war noch gar nicht lange im Besitz der Familie, und Wolfgang hat leidenschaftlich um ihn gekämpft und ihn behutsam hergerichtet.

Die Oetzer Kirche steht hoch oben auf einem Felsen über dem Dorf und der Aufstieg ist steil, sehr steil. Man fragt sich, wie alte, gebrechliche Menschen das über die Jahrhunderte schafften. Viele nehmen Abschied von Wolfgang Pfaundler. Ganz Oetz, ganz Piburg, das ganze Ötztal nimmt daran teil, und von weit her sind die alten Freunde gekommen. Viele von ihnen kommen nicht, denn sie sind bereits vor Pfaundler gegangen, wie auch der beste all seiner Freunde, Paul Flora. Auch Schützenkompanien sind da, auch eine aus Südtirol, mit ihnen Eva Klotz, die Tochter von Georg Klotz, dem „Partisanen“ unter den Südtirolkämpfern.

Salut wird nicht geschossen. Das wird den Pfaundler ein wenig geärgert haben.

Später das Totenmahl im Gasthof Piburger See, der gegenüber dem Pfaundlerhof liegt. Man trifft Menschen, die man ewig nicht gesehen hat. Und wundert sich, wie alt die geworden sind. (Über sein eigenes Alter schaut man ja gern hinweg.) Drüben bei der Kirche war es brühheiß, hier auf der Schattenseite ist es fast schon zu kühl, um im Freien zu sitzen. Wir erzählen uns gegenseitig vom Pfaundler.

Anfang der 70-er Jahre war ich zum ersten Mal im Pfaundler-Hof eingeladen. Und lernte zum ersten Mal Künstler kennen – Schriftsteller, Maler, Komponisten, auch Architekten.

Ebenso Menschen von der Uni wie die Germanisten Walter Methlagl und Michael Klein. Pfaundler hatte mich entdeckt und Texte von mir in seiner legendären Halbjahreszeitschrift „das Fenster“ veröffentlicht. Pfaundler hat in seiner aktiven Zeit fast alle Tiroler SchriftstellerInnen entweder entdeckt oder aber zumindest sehr gefördert. Der große Südtiroler Dichter Norbert C. Kaser , damals in seiner Heimat noch verkannt und verfemt, wurde von Pfaundler und Flora ganz besonders unterstützt. Nicht alle haben Pfaundler die Förderung gedankt, manche wurde geradezu Feinde von ihm, distanzierten sich von ihm, denunzierten ihn auch. Aber Vatermord muss wohl sein, im patriarchalischen Tirol.

Ich selbst traute ihm als junger Mensch ja auch nicht ganz über den Weg. Ich ehemaliges Landarbeiterkind, gescheiterter Mittelschüler und nun notgedrungener Zollbediensteter, der zu den 68-er-Revoluzzern in der BRD aufschaute, „pardon“ und „konkret“ las, hatte keine Ahnung vom Tiroler Kulturleben und seinen Persönlichkeiten. Ich wusste von Pfaundlers Existenz nichts, bevor er mich fand. Als ich erfuhr, wer mich da förderte, nämlich ein sogenannter „Südtirolextremist“, den man in Abwesenheit zu 20 Jahren Kerker verurteilt hatte, war ich einigermaßen konsterniert. Für mich als junger Mensch waren die „Bumser“ alles Rechtsradikale, mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Die „graue Eminenz“ von Tirol sei er, hieß es, der „Kulturpapst“, man komme nicht an ihm vorbei, wolle man was werden. Und das Jungbürgerbuch, an dem er soviel verdiene, obwohl er ganz und gar nicht der alleinige Verfasser sei...und so weiter und so fort. Außerdem fürchtete ich mich vor ihm. Er schien mir streng und hart und autoritär, und bissig und schadenfroh, und eifersüchtig auf jeden, der in „seinem Revier“ wilderte.

So suchte ich nach Rechtfertigung, seine weiterhin andauernde Förderung guten Gewissens annehmen zu dürfen. Als erstes blickte ich auf seine Ehefrau, die edle, feine Gertrud Spat (gest. 2010), aus gutem, holländischem Hause, die hervorragende Pianistin, die aufopfernde Mutter seiner vier Kinder, seine engste, dabei bescheiden im Hintergrund agierende Mitarbeiterin, die hochgebildete Verfasserin des „Tirol Lexikons“, die wunderbare Gastgeberin. Würde diese Frau einen Mann zum Gatten nehmen, wenn er so ist, wie viele ihn beschreiben?

Und dann: kann einer, der Paul Flora zum Freund hat, so sein, wie die Feinde sagen und wie ich selber befürchtete? Hat so einer Freunde wie Arthur Koestler und Manés Sperber? Na, gut, die waren einst Kommunisten und hatten sich nun bekehrt. Aber: große Dichter waren sie vorher und blieben es auch nun. Aber: was soll ich von Sperbers Bemerkung halten: „Der Pfaundler ist mein Lieblingsterrorist.“?

Die Erlösung war, als ich erfuhr (nicht von ihm), dass er als Widerstandskämpfer gegen die Nazis sein Leben riskiert hatte. (Natürlich hatte man ihn vorher zur Wehrmacht eingezogen, als 17-jährigen, in Georgien wurde er durch Granatsplitter verletzt, erkrankte zusätzlich an Ruhr und Typhus, schaffte schließlich doch die Heimkehr nach Österreich.)

Was Südtirol anbetraf, änderte ich meine Meinung erst Jahre später, als ich vom ORF den Auftrag bekam, einen Vierteiler über Südtirol von 1938 bis 1968 zu schreiben, dafür über zwei Jahre recherchierte, in Archiven saß, mit vielen Zeitzeugen sprach. Erst da begriff ich, dass für die Durchsetzung wenigstens der Autonomie Südtirols der aktive Widerstand notwendig gewesen war, auch wenn die Rechtsradikalen, die da später als Trittbrettfahrer aufsprangen, für Jahrzehnte diesen Widerstand desavouierten.

Dann machte ich die Augen auf, wendete mich dem Fotografen zu und schaut mir seine großartigen Schwarz-Weiß-Bilder an, von Menschen, von Landschaften, von Friedhöfen; schaute mir seine volkskundlichen Filme an, wie zum Beispiel den über das Wampelerreiten in Axams; unvergessliches, wildes Dokument eines wilden, echten Volksbrauchs, ganz und gar nichts für zartbesaitete Touristen wie viele sonst der Volksbräuche.

Nach Oetz fuhr ich mit ihm, sah dort eine unglaubliche Aufführung von Schönherrs „Erde“; er setzte durch, dass der ORF eine Aufzeichnung machte bzw. die Aufführung dokumentierte, denn niemand außerhalb des Ötztals verstand, was da auf der Bühne im tiefsten/höchsten Dialekt geredet wurde.

Ende 1981 schrieb ich „Stigma“ für die Volksschauspiele Hall, man wollte das Stück dort nicht („Pornographie, Blasphemie!“), die Kollegen solidarisierten sich, wir mussten gehen, niemand nahm uns auf, auch Innsbruck nicht. Pfaundler veröffentlichte den Text im „Fenster“, wurde dafür angezeigt. Pfaundler schickte uns zum Bürgermeister Helmut Kopp nach Telfs, der nahm uns auf, ohne wenn und aber. Auch er wurde angezeigt und samt seiner Familie mit dem Erschießen bedroht. Da auch bei mir daheim die Drohanrufe nicht aufhörten, stellte uns Pfaundler sein Häuschen in Alpbach zur Verfügung. Nach der Premiere war der unnötige Wirbel vorbei und wir konnten wieder aus der Versenkung auftauchen.

Pfaundler und ich kamen uns immer näher, das heißt, ich kam ihm immer näher, denn er, das bemerkte ich erst recht spät, hatte mich nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Mensch immer sehr gemocht und geschätzt. Der wilde Kerl, der begeistert erzählte, wie ein Jagdkamerad beim Anblick eines kapitalen Hirschs ihm – dem Pfaundler - vor Aufregung - und um nicht zu schreien - tief in die Schulter biss, dieser wilde Mann konnte ganz sanft und liebevoll sein, vollkommen frei von den sonstigen Boshaftigkeiten und Eitelkeiten, die ihn so oft umtrieben.

In der ausgebauten Scheune des Piburger Hofs schrieb ich „Die Piefke-Saga“, immer den

Acherkogel vor mir, der dann prominent im Theaterstück „In der Löwengrube“ auftauchte.

Der Filmemacher und Schriftsteller Georg Stefan Troller - in Paris lebend - wurde über „das Fenster“ auf mich aufmerksam (in allen Botschaften und Kulturinstituten der Weltstädte lag die Zeitschrift auf) und drehte mit mir im Jänner 1990 eine Folge seiner berühmten ZDF-Doku-Reihe „Personenbeschreibung“. Seither verbindet mich eine enge Freundschaft mit Troller, mit dem Emigranten, der nach dem Krieg – wie so viele - nicht zurückgerufen wurde nach Österreich; der einzige, der rief, war dann Axel Corti, und Troller schrieb mehrere Drehbücher für ihn, über den jungen Freud, über den jungen Hitler, und dann die vielfach preisgekrönte Trilogie „Wohin und Zurück“, sein eigenes Schicksal behandelnd.

In Irland besuchte mich der Pfaundler natürlich auch und fotografierte im strömenden Regen einen traurigen Emigranten Felix am Inch Strand im County Kerry.

Der Förderer Pfaundler war mir über die Jahrzehnte zum Freund geworden, und dann wurde er mir ein Vater.

Er, der in Wien geborene und aufgewachsene Halb- oder Viertel-Tiroler, Halb- oder Vierteljude, oder was auch immer, ist für mich der letzte, große Tiroler gewesen. Und zwar deshalb, weil er einerseits Tirol über alles liebte, auch mehrfach sein Leben für dieses Land riskierte, zugleich aber ganz und gar weltoffen war. Heimatliebe allein genügt nicht. Wenn nicht die Weltoffenheit dazukommt, führt das zu nationalistischer Verblödung.

Als ich ihn vor einem Jahr zum letzten Mal besuchte, auf seinem Hof in Piburg, saß er auf der Hausbank, sehr gebrechlich, sehr eingeschrumpft, sagte nichts und bedeutete mir, ich solle mich neben ihn setzen. Und drückte kurz meine Hand. Da saßen wir nun. Und das Herz tat mir weh. Zwei Touristen kamen vorbei, schauten erstaunt auf den Pferdeschädel unterm First, und fragten, was das wohl sei. „Des isch a Rossgrind!“ sagte Pfaundler. Verduzte Blicke. „Des isch a Rossgrind!“ wiederholte er. „Und jetzt verschwindests, sinsch hol i mei Büchs.“

Da war er ganz heimgekehrt nach Piburg, gehörte ganz daher.

Juli 2015

Iris Kathan: Eine literarische Wanderung durch und rund um Vent.

Mit Iris Kathan und Christoph Griesser.

Zum zweiten Mal schloss das Literaturhaus am Inn ein langes Programmjahr mit einer kleinen Literaturwanderung ab. Die Idee dahinter: Gehen und Lesen zu verbinden, sich an Ort und Stelle von Literatur und damit an jene diffizile Schnittstelle zu begeben, an der Text und Welt eine hauchdünne Verbindung eingehen. Keine Frage, allein der ungewohnte Rahmen der Lektüre führt zu einer anderen Aufnahme des Textes. Das Lesen vor Ort fügt dem Text weitere Bedeutungsnuancen hinzu wie die Annäherung an einen Schauplatz mittels Literatur die Wahrnehmung für Orte schärft. Und bei noch so guter Vorbereitung hat so eine Veranstaltung einen offeneren Charakter als eine klassische Lesung, Experimentcharakter, wenn man soll will, hat man es doch mit zahllosen Unwägbarkeiten zu tun: angefangen beim Wetter zeigt sich ein Ort je nach Jahres- und Tageszeit immer wieder anders, der Ort bringt sich ein, spielt sich mitunter in den Vordergrund. Häufig haben auch die Teilnehmenden ihre Beziehung und Geschichte zu einem Ort, die eingebracht und gehört werden will. Im Idealfall erhellen sich Schauplatz und Text über das Vor-Ort-Gehen noch einmal anders und wir gehen mit einer Erfahrung nach Hause, die wir ohne diese Verknüpfung nicht gemacht haben könnten.

1 / 14 v.r. Christoph Griesser, Iris Kathan 2 / 14 v.r. Gabi Wild, Christoph Griesser 3 / 14 v.r. Iris Kathan, Christoph Griesser 4 / 14 Bildmitte: Iris Kathan 5 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 6 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 7 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 8 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 9 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 10 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 11 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 12 / 14 Bildmitte: Christoph Griesser 13 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent 14 / 14 Eine literarische Wanderung rund um Vent © Literaturhaus am Inn

Die heurige Literaturwanderung führte ins abgeschiedene Venter Tal zur kleinen auf 1890 m gelegenen Ortschaft Vent. Vom Süden her besiedelt, liegt das Dorf, das heute in erster Linie vom Tourismus lebt, an einem seit Jahrtausenden benützten Alpenübergang. Liest man sich durch die Vent-Literatur, dann hat man es bei der Beschreibungen des Ortes vor allem mit Superlativen und Auszeichnungen zu tun: höchstgelegen, umgeben von den höchsten Bergen Tirols, dabei den meisten Gletschern, charakterisiert durch extreme Wetterverhältnisse und dadurch bedingte Abgeschlossenheit, Wiege der Gletscherforschung und Geburtsort des Deutschen Alpenvereins. Es verwundert nicht, dass es auch Schreibende immer wieder hierher gezogen hat, der Ort in Texten wiederholt Niederschlag fand.

Schon die Anreise kann als Erlebnis gelten. Gut eineinhalb Stunden braucht es selbst bei besten Verkehrsverbindungen, um von Innsbruck nach Vent zu gelangen. Er fühle sich immer an J. R. Tolkins Modorland erinnert, wenn er durchs Ötztal fahre, sagt Christoph Griesser, der im Bus neben mir sitzt. Und wirklich, es herrscht hier ein ganz spezifisches Licht, eine ganz spezifische Atmosphäre. Unübersehbar sind auch die Spuren, die der Massentourismus hinterlassen hat. Das ändert sich als der Bus durch das Venter Tal fährt, das immer noch wild anmutet, landschaftlich beeindruckt. Griesser liest während der Fahrt aus Ludwig Steubs Beschreibung einer 1842 unternommenen Fußreise nach Vent:

„Überhaupt sind die Arten, wie man hier zu Lande mit Tode abgehen kann, kaum zu zählen, und der lange Weg durchs Ötztal herauf bis zum Ferner läuft oft wie durch eine Allee von Martertäfelchen, kleine Abbildungen des Todesfalls mit beigeschriebener Bitte um ein Vaterunser, welche die Hinterbliebenen am Pfad aufrichten lassen und oftmals mit ländlichen Versen zieren. Manche sind in Fernerklüfte gefallen, andere vom Schroffen gestürzt, andere durchs Eis in den Bach gebrochen, andere hat der Strom im Sommer fortgerissen, andere ein fallendes Felsstück erschlagen, andere ein rutschender Baum erdrückt, andere sind in der Lahne erstickt, andere im Geröll umgekommen und so fort, nur von mörderischen Überfällen ist nicht die Rede.“[1] Marterln zeigen sich beim flüchtigen Blick aus dem Fenster keine mehr, doch immer wieder Unfallkreuze, Autogeschichten: „und die Kartierung der Straßen wirkte wie ein Auszug aus einem geheimen Selbsthilfe-Buch, mit genauen Angaben über alle möglichen, zu irgendeiner Zeit einmal gewesenen Unfälle, wen es wann und wo geputzt hat, wie es hieß, mit Geschwindigkeitsgrenzwerten, Kurve um Kurve – achtzig, hundert, hundertzehn[.]“[2]

In Vent angekommen führt uns der Weg von der kleinen Dorfkirche samt winzigen Dorffriedhof, vorbei an der so genannten Bergsteigerkapelle, ehemaliger Geräteschuppen wie Aufbahrungsort für verunglückte Touristen und an der 1935 nach Plänen von Hans Feßler erbauten Pension Gstrein, immer entlang der tosenden Rofenache hinauf zu den Rofenhöfen. An vier Stationen machen wir halt, Christoph Griesser liest aus Texten, die einen engen Bezug zum Ort haben. Unterstrich beim letztjährigen Spaziergang durch Mösern die Landschaft das Gelesene, untermalte es freundlich, so setzt hier das Landschaftserlebnis, das sehr intensiv ist, einen Kontrapunkt zu den Texten, wird beinahe zum Gegenspieler.

Ein Autor, dem es die Landschaft um Vent besonders angetan hat und der uns bei der kleinen Wanderung wiederholt beschäftigt, ist Ernst Krenek. Der Komponist und Autor war, übrigens initiiert durch eine Besteigung des Patscherkofels in den frühen 1910er Jahren, ein glühender Alpenliebhaber und in der Zwischenkriegszeit viel in Tirol unterwegs. Vent nimmt in Kreneks Beziehung zu den Bergen eine besondere Rolle ein. Bei einem Aufenthalt in Vent 1921 gemeinsam mit dem jüdischen Wissenschaftler und Kinderarzt Fritz Demuth kommt er erstmals in Kontakt mit einer Gletscherlandschaft. Eine Tour auf den Similaun beeindruckt Krenek tief:

„Ich war von dem gewaltigen und außergewöhnlichen Phänomen der riesigen Eismassen vollkommen fasziniert und begeistert. Ihre Starre und ihre ungeheuren Ausmaße machten sie zu einem sprechenden Symbol des Todes als vollkommener Abwesenheit von Leben, aber zugleich waren sie auf eine unheimliche Weise sehr lebendig, und dieses Leben machte sich durch die vielstimmigen, unaufhörlichen Geräusche sichtbarer und unsichtbarer Wasserläufe bemerkbar, die über und unter dem Eis rauschten und durch Ritzen, Spalten und Schluchten strömten. […] Der Anblick der Gletscherspalten mit ihren phantastisch geformten grünen und blauen Eiswänden war furchteinflößend und faszinierend. Überall in den unsichtbaren Tiefen tosten bedrohlich die Wassermassen. Manchmal war aus der Ferne ein grauenerregendes Donnern zu hören, wenn nämlich ein Eisblock oder eine Lawine von den hohen Gipfeln losbrach und in die unergründliche Tiefe rutschte oder sprang. Die dünne Bergluft, das schwindelerregende Weiß der ungeheuren Weiten, gegen das der tiefblaue Himmel fast schwarz wirkte, und die kalte Hitze, die das Eis infolge der starken Reflexion ausstrahlte, versetzten mich in einen einzigartigen fieberhaften Zustand, der zu den Empfindungen gehört, nach denen ich mich seither sehne.“[3]

Regelmäßig reist Krenek von nun an ins Gebirge, wobei es ihm besonders jene Orte angetan haben, die, schon oberhalb der Waldgrenze liegend, quasi dem Hochgebirge assoziiert werden können. Vent gilt ihm neben Galtür als der schönste Ort in den österreichischen Alpen. Hier verbringt er in den frühen 1920er Jahren einen zweiwöchigen Urlaub mit Anna Mahler, hierher zieht er sich am Höhepunkt der österreichischen Inflation gemeinsam mit den Eltern zurück, nachdem sie zuvor in Sölden, das von deutschen Touristen überlaufen ist, in die Wälder geflohen waren, „wo wir gewöhnlich verärgert, niedergeschlagen und stumm saßen“[4]. In Vent verbringt er auch 1937 den letzten gemeinsamen Urlaub mit dem Vater. Erinnert Krenek seine Gebirgsaufenthalte in den 1920er Jahre vornehmlich unter dem Vorzeichen ästhetischer, vor allem visueller Erfahrungen, so werden die Reisen in die österreichischen Alpen in den 1930er Jahren zunehmend von den politisch-gesellschaftlichen Umbrüchen der Zeit überschattet. Gebirgsübergänge, häufig zieht es Krenek in alpine Grenzregionen, werden nun, je nach Standort, als potentielle Fluchtwege oder Gefahrenzonen gedacht.

Immer wieder sind Kreneks Reisen impulsgebend für künstlerische Prozesse. Eindrücke, die Krenek bei Aufenthalten in Vent in den frühen 1920er Jahren erhält, fließen in seine 1927 uraufgeführte Zeitoper Jonny spielt auf ein. Große Teile der Handlung sind im Hochgebirge bzw. in einem Alpenhotel angesiedelt. Zwar ist der Gegensatz von Stadt und Natur, gesellschaftlichem Leben und romantischer Gebirgseinsamkeit ein wesentliches gestalterisches Prinzip des Opernlibrettos, doch reiht sich das Gebirgsthema gleichzeitig auch in jene in der Oper angerissenen Themen ein, die die Faszination für alles Neue zum Ausdruck bringen. Die Welt des Hochgebirges (seine touristische Erschließung) ist, historisch gesehen, in den 1920er Jahren Neuland, weitgehend fremdes Terrain.

Krenek verfasst nicht nur häufig Texte zu eigenen Kompositionen, sondern veröffentlicht in der Zwischenkriegszeit auch zahlreiche Feuilletons und Rezensionen, darunter zahlreiche Reisejournale. Vor dem Hintergrund der politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen denkt Krenek in dieser Zeit darüber nach, sich auf „literarische Aussagen zu konzentrieren“, die ihm aussagekräftiger scheinen. Nicht selten berichtet Krenek in diesen Texten aus der österreichischen Provinz, und, das ist vielleicht programmatisch, insbesondere von der (von Wien aus gesehenen) äußersten Peripherie Österreichs, aus Vorarlberg und den alpinen Grenzregionen Tirols. Dem Gebirge kommt in diesen Texten eine zentrale Rolle zu. Krenek schwebt, wie er in Der Mensch und die Alpen (1935) andeutet, eine „Morphologie der Alpen“ vor, „in der sich Geographisches und Kulturelles zu durchdringen hätte zu einer Deutung dieses Gebirges als eines Kern- und Herzstückes unseres Kontinents“[5]. Zumindest zwei der Texte dieser Zeit verdanken sich konkreten Aufenthalten Kreneks im Ötztal. So entsteht etwa Geborgen in den Bergen (1936) vor dem Hintergrund eines zweiwöchigen Aufenthalts in Hochsölden 1936. Krenek, der sich in seinen Gebirgstexten häufig mit der Architektonik und Gestalt von Gebirgszügen auseinandersetzt, denkt hier das Gebirge in seinem vertikalen Aufbau als einen Ort dauernder Übergänge. Darüber hinaus erscheint es aus Perspektive des Städters, der hier seine von Unrast gequälten Nerven, seinen Körper heilt, als Fluchtpunkt und Asylraum. Vor dem zeithistorischen Hintergrund figuriert der Berg zu Zeiten des Umbruchs als Symbol für Stabilität und Dauerhaftigkeit. Dabei ist der Text nicht ohne Ironie, etwa dort, wo das angestrebte Landschaftserlebnis eine Natur ohne Menschen voraussetzt, Einheimische wie andere Reisende als durchwegs störend empfunden werden müssen, weil sie die sinnlich-ästhetische Bergerfahrung gefährden:

„Überhaupt sollte der mit reizbaren Nerven ausgestattete ‚geistige Mensch‘ selbst auf die Gefahr hin, als blasierter Snob verschrien zu werden, ohne Scheu zugeben, daß es ihm völlig genügen würde, wenn die von ihm durchreisten Landschaften bloß von Kellnern, Chauffeuren, Gendarmen und ähnlichen nützlichen Personen bevölkert wären. Er wird nicht nur auf seinesgleichen, wovon er ja daheim genug sieht, sondern schließlich auch auf exotische Urbevölkerung nicht ungern verzichten.“[6]

[1] Ludwig Steub: Drei Sommer in Tirol. Zweite vermehrte Auflage. Zweiter Band. Stuttgart 1871, 101f.

[2] Norbert Gstrein: Das Register. 1. Aufl. Frankfurt am Main 1994, 64.

[3] Ernst Krenek: Im Atem der Zeit. Erinnerungen an die Moderne. Wien 2012, 362f.

[4] Ebd. 651.

[5] Ernst Krenek: Gedanken unterwegs. Dokumente einer Reise. München 1959, 98.

[6] Ebd. 133f.

|

Am 20. April 2015 ist Wolfgang Pfaundler von Hadermur (so steht’s am Partezettel) im Ötztaler Weiler Piburg verstorben. Vor einigen Jahren schon hat er sich hierher zurückgezogen, aufopfernd gepflegt von seiner Gefährtin Herlinde Menardi, der Volkskundlerin.

Am 20. April 2015 ist Wolfgang Pfaundler von Hadermur (so steht’s am Partezettel) im Ötztaler Weiler Piburg verstorben. Vor einigen Jahren schon hat er sich hierher zurückgezogen, aufopfernd gepflegt von seiner Gefährtin Herlinde Menardi, der Volkskundlerin.