20.3.2017 – Gorom-Gorom

Ich bin wieder da. Wieder unten.

Leicht war es nicht. Und nicht nur, weil mir mein Körper immer schwerer wird und ich von dort eine Grenze auf mich zukommen sehe. Vielleicht noch nicht im nächsten Jahr. Inshallah.

Es war einmal wieder Angst, die es eng gemacht hat. Furchtbar eng. Zum Aus-der-Haut-Fahren.

Denn es ist wieder passiert: das Schreiben gehört jetzt zu mir, der Text ist eine Liebe geworden, die mein Leben erfüllt und bestimmt. Und ich muss fürchten, er könnte mich in trauriger Verschlossenheit darüber, dass ich mich von ihm entfernt habe, nicht mehr an sich heran lassen, wenn ich wiederkomme. So wie es die Mutter immer getan hat. Weil ich nicht nur sie im Sinn gehabt habe, weil ich doch tatsächlich weg wollte. Dorthin, wo ich immer glücklich bin, fliegend, ganz nah unter dem Himmel. Wieder unten nach dem Absturz bin ich mit sechzehn weinend durch die schmutzigen Strassen der Stadt gelaufen.

Diesmal habe ich versucht, mich damit zu beruhigen, dass ich den Rechner mitgenommen habe. Der hat das nur kurz geschafft. Mit dem Skifahren habe ich das Schreiben zurückgelassen. Da mache ich mir nichts vor.

Am dritten Tag hatte ich verstanden und dann war es gut. Sehr anstrengend, aber gut. Und jetzt kämpfe ich um Vertrauen, damit wir miteinander weitermachen können.

Die Liebe ist der Grund dafür, dass ich mich nach der letzten Beziehung, die vor bald 20 Jahren zu Ende war, entschlossen habe, allein zu leben. Ohne Angst, ohne Spannung, in einem gewissen Gleichgewicht zwischen dem, was ich möchte und was ich kann. Ohne Wünsche und Hoffnungen, mit denen mich der Andere allein lassen kann.

Ich habe nicht lernen können, bei mir zu bleiben, wenn ein anderer da ist. Schon gar nicht, wenn ich ihn liebe.

Mit drei Männern habe ich es versucht: der erste war mein Mann. Das konnten die beiden anderen nicht mehr werden. Es ging sehr gut, bis meine symbiotisch lustvolle Selbstaufgabe an die Grenze kam, wo die Angst zu groß wurde. Als ich auch einen Fuß in die Welt stellte, vertrug das unser System nicht. Ich blieb mit den beiden Mädchen allein, wir bezogen selbst mit Freunden ein Haus, ich fuhr allein nach Griechenland und dann wurde ich 40. Ein paar Jahre später ein sehr junger Mann, viele Jahre später noch einer zum Abgewöhnen. Da waren so viele Krämpfe, dass ich oft gedacht habe: wenn man davon nicht krank wird, gibt es keine Psychosomatik. Gut sieben Jahre später wurde mein Krebs gefunden.

Ich will so leben, wie ich jetzt lebe.

Hier unten war ich erst einmal müde, müde, müde, es regnet, ist stürmisch, gerade recht für gar nichts und Sonntag. Kino. Moonlight. Einen ganzen Spielfilm lang unter Afroamerikanern. Es ist ein erstes Mal.

Unter Schwarzafrikanern habe ich im Kino lange Tage und Nächte verbracht bei der FESPACO in Ouagadougou. Am Abend im Freien gab es oft fröhliche Filme. Da hat mich das Lachen befremdet, das immer dann um mich herum ausbrach, wenn dem Helden ein Unglück passierte. War das Schadenfreude?

Als ich heimkomme stelle ich fest, dass nichts mehr dagegen spricht, meine Matratze und mein Bett hinauszutragen. Es regnet nicht, aus dem Sturm ist ein Wind geworden, vor dem ich mich nah am Haus schützen kann, und es ist warm. Acht Grad hat das Thermometer im Auto gezeigt.

Wir haben den Winter überstanden. Weihnachten bin ich ins Haus gezogen, neben das große Fenster von innen ganz nah an den Rand.

Das ist jetzt wieder einmal vorbei. Ich atme auf. Der Mond kommt über den Wald und ist schon ein halber. Er gibt genügend Licht.

Ich rolle den Lattenrost auf zwei Stangen mit zwei Rädern heraus – eine „Sonderanfertigung“ nach meinem Wunsch für mich ganz allein.

Also Matratze, Bettzeug, Buch und – ganz wichtig – : zwei Taschenlampen, die wiederaufladbare reicht nur für eine Stunde.

Weil ich doch immer nachts draußen sein will, seit ich die afrikanischen Nächte in der Sahara erlebt habe. Zuerst in Burkina Faso, im Norden, wo der Sahel Wüste wird, und zuletzt und zumeist in Mali. Ausgerechnet dort habe ich gelernt, mich dieser Erde anzuvertrauen. Der Sand und die ausgebreiteten Arme der Tuareg haben dazu eingeladen. Da sagen sie etwas, das soviel bedeutet, wie: „Fühl dich wie zuhause!“ Das bringt mich immer wieder zum Lachen, mein Kopfschütteln zeige ich nicht und „lieber nicht“ bleibt ungesagt.

Bis dahin war ich der Erde noch nie so nahe gekommen.

Hier war es im Juni so warm wie in Ouaga im Januar, warum schlafe ich nicht draußen, wie bei Mary in ihrem Hof oder auf ihrer Terrasse. Da haben sich ihre Freunde fassungslos geschüttelt, wenn sie ihnen erzählte: elle dort dehors! (sie schläft draußen!)- Dehors?!? – Uuuh!

Es hat ein paar Sommer gebraucht, dass diese Konstruktion hier gewachsen ist.

Ich habe auch hier ganz klein mit der Schaumstoffmatte auf dem Boden und einem Schlafsack angefangen. Mit den Jahren ist es ein bequemes großes bewegliches Bett geworden, in das wir – der Hund bei Tag und ich bei Nacht – fröhlich hineinspringen.

Oft werde ich gefragt: Wie machst du es, wenn es regnet? Da schläfst du doch im Haus?

Nein, da rolle ich mein Bett unter die Markise. Das kann ich wie einen Schubkarren überallhin fahren, am Tag in die Sonne, in der Nacht unter den Mond, und wenn es regnet und sowieso nicht ein einziger Stern zu sehen ist, ans Haus unter die Markise.

Auch heute weiß ich wieder, wofür ich es tue, brauche gar nicht daran zu denken: der Jubel am Morgen! Auch nah am offenen Fenster kann mein Ohr nicht um die Ecke hören, von wo der Jubel kommt: aus dem Wald. Davon geweckt zu werden ist reine Freude. Danke.

Taschenlampen. Auch an ihnen hängt eine Geschichte, unsichtbar wie ein Eisberg im Wasser. Nur das Siebentel, das mir jetzt leuchtet, ist zu sehen. Als meine Matte auf dem Boden lag, habe ich eine Kerze im Glas neben mich gestellt. Für die wenigen Seiten, die ich damals draußen gelesen habe, ging es. Bis ich das Glas umgestoßen habe und diese Konstruktion nicht mehr so gut fand. Aber die Öllampen aus Cotonou! Die Lichter von den Nachtmärkten in Benin. Ich mochte das Modell aus den roten Ölsardinendosen am liebsten: zwei davon sind aneinandergelötet und mit einem Trichter für das Öl und einem Röhrchen für den Docht versehen. Ich stelle sie draußen manchmal auf den Tisch. Aber oft rußt der Docht, und neben meinem Kopfkissen so nah vor der Nase ist das unangenehm. Und gefährlich. Ich lese oft, bis ich einschlafe, aber erst das Entsetzen meiner Tochter rüttelt mich wach: „Mutter! Spinnst du?!?“ Sie schüttelt den Kopf und bringt beim nächsten Mal die erste Klemmlampe mit.

So kamen die Lampen mit Strom ohne Kabel. Also – widerwillig – Lampen mit Batterien. Von dicken großen bis zu winzigen kleinen Knöpfchen ist alles zu haben. Eine Taschenlampe, die durch Kurbeln leuchtet – letzte Hoffnung! – hält nur zwei Seiten vor, wenn ich schnell lese. Lampen, die man ans Buch klemmt, schienen mir ideal und so elegant! Bis ich für die kleinste und feinste kein Lämpchen nachkaufen konnte, nachdem ich mir gerade einen Vorrat von Knopfbatterien zugelegt hatte.

Ich gehe wieder auf die Suche und finde die Lampe, die ich mit Adapter an der Steckdose aufladen kann. Warum erst jetzt? Sie funktioniert nicht. Ich bringe sie nicht zum Leuchten. Wieder nix. Aber ich bekomme sie umgetauscht, obwohl ich den Zettel gleich weggeworfen habe, so entschlossen wie ich war, endlich die Lampe für immer gefunden zu haben. Sie hält jeden Abend eine gute Stunde vor, als Reserve bleibt noch die letzte Klemmlampe mit ihrem schwachen Licht unter dem Kopfkissen.

Alles so selbstverständlich wie die Spitze eines Eisbergs.

Ganz unten ist die Erinnerung an das erste Mal: eine Nacht unter dem Himmel über der Wüste. Er verbirgt, was wir nicht sehen sollen, so John Malkovics bei Bertolucci: Nichts.

Für mich war es Gorom-Gorom im ersten Jahr als Gastdozentin an der Uni in Ouaga. Zum ersten Mal in Schwarzafrika war alles unvorstellbar neu und überwältigend. Ich hatte meine beiden Töchter, 26 und 29) für einen Besuch eingeladen, nur die Jüngere ist gekommen. Frisch gelandet haben wir dem ersten Händler im Gästehaus sofort eine Ledertasche abgekauft. Ich habe sie heute noch als Tasche für den Laptop. Dort vermutet ihn keiner.

Meine Große kämpfte da noch um ihr Leben. Und hat zum Ende des Jahres den Kampf verloren.

Burkina Faso 1996Geh nicht nach Gorom-Gorom

Als der Felsen Funken sprühte© H. TarnowskiGeh nicht nach Gorom-Gorom! warnt ein Kinderbuch. Das macht mich neugierig. Warum sollte ich nicht nach Gorom-Gorom gehen?

Du musst nach Gorom-Gorom gehen! sagt mir Abdul in Ouagadougou, hinauf in den Norden von Burkina Faso – da ist es schön!

In den Sahel, die Dürrezone, das Hungerland?

Ja! Du musst die Dünen sehen und die Märkte, jeden Tag in einem anderen Dorf. Dort, ganz nah bei Mali, fängt die Wüste an.

Die Burkinabe sind stolz auf ihren Norden und legen ihn jedem Fremden, der hier reisen möchte, ans Herz. Da kommen die ersten Sanddünen der Sahara herüber. Ihr Weißen liebt doch die Wüste! Dort gibt es die Nomadenmärkte, wo die Tuareg auf ihren Kamelen aus dem Nichts auftauchen und die prächtig geschmückten Frauen auf ihren Eseln eben dorthin wieder verschwinden. Die bunten Sahelmärkte locken in eine andere Welt.

Ich will raus aus der Hauptstadt, die so laut, so heiß und so schmutzig ist. Ich will in den Norden, da ist es weit, klar und still. Auch ich suche den Sahel als rettendes Ufer am Rand der Wüste. Nur komme ich von Süden und nicht von Norden wie die Nomaden, die ihm seinen Namen gegeben haben, als sie nach wochenlanger Wüstendurchquerung die damals noch grünen Steppen erreichten: As-sahil – das ist das Ufer, die Küste.

Gute 300 Kilometer von Ouaga. Eine Tagesreise. Ich nehme den Bus und fahre nach Gorom- Gorom.

Um 6 Uhr bin ich aufgebrochen, um halb sieben habe ich meine Fahrkarte und warte als einzige Weiße mit allen anderen an der Busstation darauf, bei meinem Namen gerufen zu werden, um einsteigen zu dürfen. Man versorgt sich noch mit frischem Brot, Bananen oder Wasser in Plastiktütchen für die Reise.

Als ich etwas Ähnliches wie meinen Vornamen höre, steige ich ein. Pünktlich um 7 Uhr rollt der Bus aus der Station, biegt aus der Einfahrt, fährt bis zur nächsten Ecke und bleibt dort stehen. Mit dem rechten Vorderrad ist etwas nicht in Ordnung, ein Mechaniker muss kommen, um es aufzupumpen oder zu reparieren. Nach einer Stunde geht es wirklich los. Ein Stück gute Asphaltstrasse, dann Asphalt mit vielen Schlaglöchern, die Bremsen und Ausweichen nötig machen und uns unvorbereitet herumwerfen, dann Wellblechpiste, die uns gleichmäßiger durchschüttelt, aber noch staubiger ist. Auf dem Dach fahren Ziegen mit, ihre Kotbällchen fliegen am Fenster vorbei. Fenster auf, Fenster zu, je nachdem, was gerade weniger unerträglich ist: die Hitze oder der Dreck.Bei jedem Halten kommen Frauen und Mädchen zum Bus gelaufen, um die Waren in großen Schalen auf ihren Kopf durch das Fenster anzubieten. Ich möchte Bananen für 100 Francs CFA, das sind etwa 30 Pfennige. Ein Mädchen bricht 5 Früchte von der Staude und reicht sie mir herauf. Zwei Jungen haben Holzkästen mit Glasfenstern auf dem Kopf. Darin dampfen kleine in Fett gebackene Hefeküchlein und lassen die Scheiben beschlagen. Zwei davon sind ein gutes Frühstück für 50 Francs, also 8 Pfennige für das Stück.

Einer hat fünf Orangen gekauft. Nun sucht er das Geld, der Bus fährt schon an, da wirft er eine Hundert-Francs-Münze hinaus. Im Weiterfahren sehe ich noch, wie das Mädchen mit der Schale auf dem Kopf erschrocken losrennt, um die Münze zu suchen.

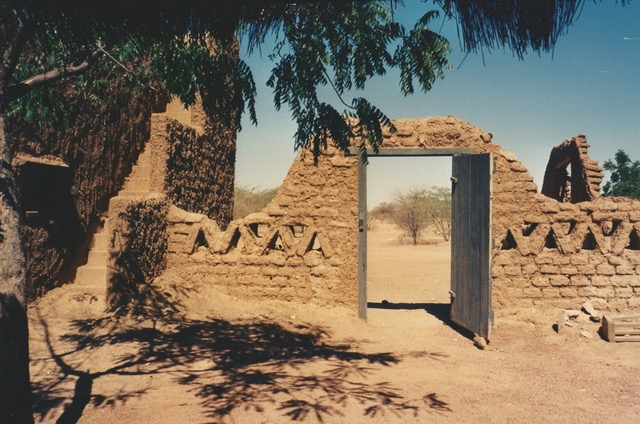

Bani ist die Stadt mit sieben Moscheen. Man erkennt diese sofort an den Holzbalken der Deckenkonstruktionen, sie stehen wie Stacheln in alle Richtungen aus den Lehmtürmen heraus. Unter dem Busfenster trägt ein Mädchen einen Turm von fünf oder sechs bunten geflochtenen Strohhüten und winkt auffordernd mit herzförmigen Fächern aus dem gleichen Material. Ich soll diese als Schutz gegen Sonne und Hitze und Erinnerung an die Stadt der Moscheen mitnehmen. Ein Fahrrad wird vom Dach losgebunden und heruntergereicht, der Besitzer – ein älterer Mann in langem weißem Gewand – nimmt es in Empfang und radelt sofort los, quer durch den Markt, der heute gerade hier neben der Strasse stattfindet. Ein Mofa wird hinaufgehoben und neben den Ziegen festgebunden. Die meckern laut schreiend unter ihrem Netz.

Drei langgezogene Hupsignale und die Mitfahrer kommen aus dem Markt gerannt, sie rufen und winken mit einer Hand, in der anderen halten sie eine Kugel aus zerknülltem Packpapier, aus dem sie beim Weiterfahrten gebratene Fleischstücke wickeln.

In Dori, der letzten Stadt auf diesem Weg, steige ich aus dem großen Bus in einen kleinen um. Wir haben die Savanne hinter uns und den Sahel erreicht. Der Bus kratzt auf der schmalen Piste zwischen stacheligen dürren Sträuchern hindurch. Einmal hält er, als ein Alter von weitem heftig gestikulierend auf ihn zurennt, und läßt ihn einsteigen. Geld hat er offenbar nicht, es gibt ein paar Worte hin und her, und es geht weiter, bis einer aussteigen will. Nichts ist draußen zu sehen als der Sand und die dürren Büsche, wären irgendwo Zelte, so hätte ich sie nicht erkannt. Der Mann läuft entschlossen los, er weiß wohin.Wir erreichen Gorom-Gorom am Nachmittag. In zwei Stunden wird es dunkel sein. Als die Sonne untergeht und die Lehmhäuser rot leuchten, wage ich mich ein Stück in die verwinkelten Gassen, von denen ich nie weiß, ob sie dort enden, wo ich den Weg nicht sehen kann, oder wohin sie mich sonst führen.

Ein Mädchen in einer kleinen schmutzigen und zerrissenen Hose kommt auf mich zu, lacht mich an, sagt „Bonjour!“ und schiebt seine Hand in meine. Es schaut vertrauensvoll zu mir auf und ist offenbar entschlossen, mit mir zu gehen. Die kleine Hand ist rissig und rau, die Lippen sind aufgesprungen, die Augen gerötet. Auf der Haut liegt ein grauer Schimmer, und auch die Haare sind nicht schwarz, sondern grau von dem Sand im Wind, vom Staub. Ich bin schnell umringt von Kindern, die mich begleiten wollen.

Der heiße Wind aus der Wüste trocknet alles aus, die Menschen und das Land. Hier wächst nichts mehr. Die einzigen Früchte, die zum Kauf angeboten werden, sind kleine, grüne Orangen. Solche kaufe ich und gebe sie den Kindern, die mich anstrahlen und darin bestärkt sind, dass eben doch von den Weißen das Glück zu erwarten ist. Und der Markttag, der die Weißen anzieht, ist ein Glückstag.

Es ist Mittwochabend, und morgen ist es wieder soweit. Jeden Donnerstag findet in Gorom- Gorom dieses bunte Schauspiel statt.Das Temperament, ein Hotel mit Bungalows in der landestypischen Lehmbauweise, soll leicht zu finden sein. Es liegt neben einem heiligen Felsen, dem einzigen Felsen weit und breit. Eine Ziege und mehrere schwarze Hühner mussten geopfert werden, um es zu bauen.

Als ich dort ankomme, erfahre ich, dass das Campement voll ist, wie immer vor dem Markttag. Aber man weist keinen Fremden zurück, und so zeigt man mir ein Haus im Hof nebenan, dort kann ich bleiben, wenn ich möchte. Es ist ein kastenförmiger Lehmbau mit einer Matratze auf einem Holzgestell in der Mitte. Ich würde dort allein sein, sagt man mir. Abschließen kann man allerdings nicht. Dafür wird von außen ein Stein vor meine Tür gerollt.

Mit dem ersten Lebenszeichen, dem Schreien der Hähne, bin ich eingeschlafen. Von dem Meckern der Ziegen und ihrem Galoppieren über das Dach werde ich geweckt. Draußen empfängt mich ein fröhliches „Bien dormi?“ und bedanke mich mit einem ebenso fröhlichen „Ja! Und ihr?“Ich habe die Orientierung verloren, als ich am Morgen auf das Dorf zugelaufen bin, und frage einen Jungen, der sich gerade an einem Morgenfeuer wärmt, nach dem Weg. Die Nacht war kalt, der Morgen ist noch nicht warm, da nützen die zerrissenen Shorts gar nichts, da hilft nur das Feuer. Amadou steht daneben und reibt seine Arme und Beine. Kaum angesprochen ist er schon bei mir und zeigt mir die Richtung. Aber er läßt mich nicht allein weitergehen, von Stund an ist er mein Begleiter und jedesmal, wenn ich ins Dorf komme, ist er da. Wenn er mich nicht selbst sieht, melden ihm seine Freunde meine Ankunft, denn jetzt gehöre ich Amadou.

Im Café an der Busstation kocht um 8 Uhr morgens auf dem offenen Feuer das Kaffeewasser in einem dieser aus altem Aluminium gegossenen kugelrunden Töpfe, wie sie überall in Westafrika verwendet werden. Jeden Tag von neuem blank gescheuert werden sie über dem Holzfeuer sofort wieder kohlschwarz. Vor vielen Häusern raucht es um die Töpfe. Frauen sitzen daneben und backen Bohnenküchlein in siedendem Fett. Das Dorf scheint leer und ruhig. Das soll ein Markttag sein?!

Am einem Wassertümpel – dem Marigot – stehen ein paar Rinder, Kamele, Esel, Ziegen und Schafe. Die gehören zum Dorf, nicht zum Markt.

Amadou schlägt einen Spaziergang vor und führt mich zum Brunnen unter dem großen alten Baobab. Wir begegnen Gruppen von Mädchen und Frauen mit leeren Eimern auf den Köpfen. Wenn die Eimer so voll sind, dass das Wasser herausspringt und glänzend über ihre Gesichter läuft, dann sind sie schon auf dem Rückweg.

Mir steigt wieder einmal der süße Duft in die Nase, der mich an unsere Akazien erinnert. Ich möchte von Amadou wissen, was das für ein Baum ist. Er schreibt mit großen Buchstaben NIMIER in den Sand. Amadou kann schreiben, er geht in die Schule. Nur heute hat er keine Schule, denn der Markttag ist wie ein Sonntag.

Frauen bewegen sich hinter den Lehmziegelmauern der Höfe oder tragen Töpfe mit Essen auf den Köpfen durch die verwinkelten Gassen. Neben den Wegen, die zum Markt hinführen, sitzen jetzt Gruppen im Sand.

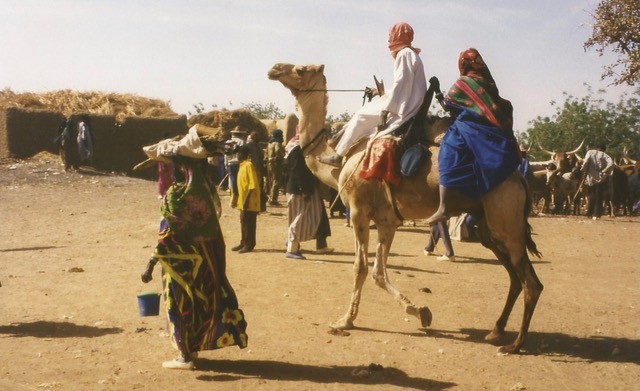

„Toubab“ höre ich immer wieder und fühle mich gemeint. Als ich Amadou frage, was das bedeutet, wird er verlegen. Das sind die Weißen, sagt er, und ein Toubab – das kommt von Tohouwabohou – sei einer, der alles durcheinanderbringt.© H. TarnowskiGegen 10 Uhr kommt Leben auf die Wege. Aus allen Himmelsrichtungen streben die Menschen nach Gorom-Gorom. Oft sind sie schon mehrere Stunden zu Fuß mit ihren Lasten unterwegs.

Viele Frauen reiten auf Eseln ins Dorf, das Baby haben sie im Arm und ein weiteres Kind hinter sich. Neben dem Eselsbauch baumelt zu beiden Seiten die Ware, die heute verkauft werden soll. An den fein geflochtenen und mit bunten Perlen und Silbermünzen verzierten Zöpfchen neben riesigen Ohrgehängen erkennt man die Frauen der Fulbe. Sie tragen weite dunkelblaue, bunt bestickte Gewänder. Die Frauen aus dem Stamm der Bella tragen weite Gewänder in gedämpften Farben und halten sie mit großen, fein verzierten Gürteln zusammen. Die Frauen reiten die Esel zu einem Sammelplatz und laden die Berge von Matten oder Teppichen und die Ballen mit Waren ab: Tonschüsseln, Holzschalen, Blechschüsseln, Armreife, Halsketten, Batterien, Taschenlampen, Radios. Und natürlich Cris-Cris, die Zaubermittel, die Böses abwehren sollen. Die Esel werden hier bis zum Nachmittag warten.

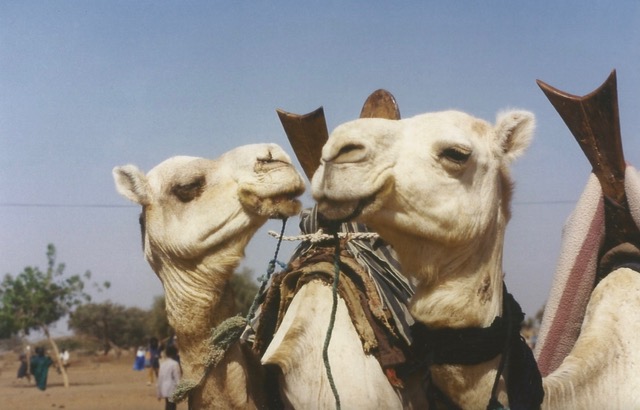

Auf Kamelen und Dromedaren reiten die Viehzüchter ein. Oft haben sie eine hellere Haut, sie stammen aus den arabo-berberischen Nomadenstämmen in der Sahara. Die Tuareg erscheinen in weiß, wenn sie Herren sind, schwarz, wenn sie Sklaven waren, oder in weithin leuchtenden Farben auf ihren Kamelen und sind mit einem reichverzierten Schwert bewaffnet. Die seßhaften Bauern aus der Umgebung haben eine tiefschwarze Hautfarbe. Und überall gibt es alle Abstufungen der Vermischung.

Der Viehmarkt findet in der Nähe des Wassers statt. Da sind inzwischen große Rinder-, Ziegen- und Schafherden und kleinere Gruppen von Kamelen angekommen. Es ist 11 Uhr, da fängt der Handel an.Langen Begrüßungen folgt reden, reden, reden. Hin- und Hergehen. Prüfen. Den Ziegen wird ins Maul geschaut. Warnende Rufe: ein Rind muss eingefangen werden. Wieder Verhandeln. Geld abzählen. Jedes verkaufte Tier bekommt ein Zeichen. Amadou erklärt mir die Ordnung der Kamele: junge und ältere, männliche und weibliche, schwangere und nicht schwangere. Die erwachsenen Tiere werden vorgeführt, laufen locker unter ihrem stolzen Reiter, zeigen ihr Können und ihren Gehorsam. Sie wirbeln Staub auf, der Wind nimmt ihn mit, der Wind kühlt.

Mittags beginnt der Sand in Wirbeln zu fliegen. Unter den Strohdächern des Marktes gibt es dichtes Gedränge. Amadou fragt mich, ob ich diese oder jene Frucht kenne: die Tamarinde, das Affenbrot (die Frucht des Baobab) und die kleinen Kugeln mit der süßen dünnen Rinde um einen harten Kern. Die kenne ich noch nicht, er läßt sie mich kosten. Er nennt mir die Namen der vielen Gewürze und ihre Verwendung, hilft mir zwischen Gewürzbällchen und selbstgemachter Seife zu unterscheiden, und führt mich, nachdem ich den Plastikschmuck seiner Meinung nach zu wenig beachtet habe, zu den Ketten aus gebranntem Ton. Den kunstvoll verzierten Kalebassen machen bunte Emailtöpfe aus China und Plastikschüsseln Konkurrenz. Zwischen den farbenfrohen Stoffen arbeiten die Schneider von morgens bis abends, blau ist die bestimmende Farbe bei den Stoffen wie auch bei den fertigen Gewändern, die an einer Schnur hängen. An den Strohmatten aus Hirsestangen wird während des Markttages weitergeflochten.Die Babies scheinen alle zur gleichen Zeit Hunger zu haben. Um 14 Uhr fällt mir auf, wie sie an der linken Brust ihrer Mutter liegen. Amadou hat ein paar Stückchen gebratenes Fleisch gekauft, um es mich probieren zu lassen, wir machen eine Pause im Café. Ein alter Tuareg zeigt mir feine Ledersachen: Taschen, Tabakbeutel, Geldbörsen. Mir gefällt ein Kissen, ich handle, wie es sich gehört, und kaufe. Der scharfe Geruch des feinen Kamelleders erfüllt sofort und noch monatelang jeden geschlossenen Raum.

Gegen 16 Uhr beginnt sich der Markt schon wieder zu verlaufen. Händeschütteln überall. Die Buschtaxis werden beladen. 20 Personen finden Platz auf den Brettern eines 4×4, gesprochen: Kattkatt. Und alles, was sie gekauft haben und was sie nicht verkauft haben, wird auf dem Dach verschnürt. Zuletzt bekommt der Kattkatt noch eine Perlhuhnkette umgehängt: rechts und links sind die Hühner an den Füßen an eine Schnur geknüpft und versuchen dabei verzweifelt, ihre Köpfe in die Höhe zu strecken. Die Türen werden zugedrückt, der Fahrer startet den Motor. Als er Gas gibt, springen vier Männer auf die Stoßstange, der Kattkatt zieht über den Platz und verschwindet unter Lachen und Winken zwischen den Häusern.

Die Frauen kehren zu ihren wartenden Eseln zurück und beladen sie. Wenn alles festgebunden ist, werden die Kinder hinaufgehoben. Das Tier setzt sich langsam in Bewegung.

Eselskarawanen ziehen in alle Richtungen aus dem Dorf. Eine Rinderherde rennt davon, der Hirte hinterher. Ein Kamel tut leicht und locker das Gleiche. Und der Kameltreiber ebenso.

Wohin. Hinaus. Weit hinaus.Amadou möchte mit mir in seiner Hütte Tee trinken, und ich kaufe eine Stange Brot und ein Paket Zucker, um die Einladung annehmen zu können.

Eine Teezeremonie hat immer den drei Schritten vom bitteren zum süßen Tee zu folgen: Das erste Gläschen ist fort comme la mort – stark wie der Tod. Durch Zugeben von Wasser und Zucker wird das zweite bonne comme l‘amitié – gut wie die Freundschaft – und das dritte mit noch mehr Wasser und Zucker douce comme l‘amour – süß wie die Liebe.Am nächsten Morgen – es ist Silvester – werde ich vom Dach des Campements die beladenen Kattkatts durch den Sand nach Süden ziehen sehen. Dann fahren sie zum Markt in Dori.

Einmal auf den Geschmack gekommen freue ich mich, dass ich noch einen Markt besuchen kann, und stehe früh auf, um auch mit einem der Kattkatts nach Dori zu fahren. Dori ist die nördlichste Verwaltungsstadt Burkina Fasos, so weitläufig, dass ich mich fast verlaufe. Als ich zum Tee im Schatten eingeladen werde, nehme ich die Einladung dankbar an.

Meine Frage, ob es am Nachmittag einen Bus nach Gorom-Gorom gebe, ist immer freundlich bejaht worden. Ich hätte mittlerweile wissen können, dass mir hier jeder den Wunsch erfüllen wollte, den meine dringende Frage verriet.

Als die Schatten länger werden, begleitet mich ein Sohn des Hauses zur Busstation. Aber da ist kein Bus mehr. Das hat mir keiner gesagt. Auch kein Buschtaxi, nur ein Taxifahrer, der mich allein fahren würde für einen Preis, von dem er mit seiner ganzen Familie drei Monate leben könnte. Ich möchte nicht wie eine Prinzessin kutschiert werden, aber ich will zu meinen wenigen Dingen und in die Stille von Gorom-Gorom zurück.Und jetzt bin ich auf dem Sozius einer Yamaha unterwegs durch den Sahel. Der Fahrer hat das Motorrad erst zusammenbauen müssen. Wir fanden auf dem Markt, der sich schon zu verlaufen begann, eine zerlegte Yamaha. Mein Begleiter hat gefragt und gehandelt. Wenn die Maschine zusammengebaut sei, würde er mich fahren, sagte der Mann neben den Teilen und er nannte einen akzeptablen Preis für das, was ich mir als ein passendes Abenteuer am Silvesterabend vorstellte. Dann saß ich neben ihm und sah ihm zu. Die Eselschatten wurden lang und immer länger, so lang, als wären es Giraffen. Die Teile fügten sich zusammen. Zuletzt ging der Fahrer Benzin kaufen und hängte sich einen Reservereifen um den Hals.

Zwei Stunden fährt man von Dori nach Gorom-Gorom auf einer Wellblechpiste. Die hebt mich in die Luft und schleudert meine Füße von den Tritten, kaum dass sie Halt gefunden haben. Eine Stunde vor Sonnenuntergang, eine Stunde nach Sonnenuntergang. Mir fliegen Tropfen ins Gesicht, eine Sinnestäuschung? Da ist es wieder! Dieses Land wird erst im Juni Regen sehen, wenn es Glück hat, bis dahin bleibt der Himmel offen, so wie jetzt. Trotzdem: Tropfen.

Einmal halten wir an. Da sehe ich die nassen Wangen des Fahrers, der ohne Brille gefahren ist. Ich habe seine Tränen im Gesicht.

Stille. Das Nichts ist unendlich. Überall.

Feuer in der Ferne. Die Lichter von Gorom-Gorom liegen in der Nacht. Das letzte Stück ist Sand. Der Fahrer muss das Motorrad schieben. Wir graben uns im Dunkeln durch den tiefen, warmen, schweren Sand wie durch Schnee auf die Lichter zu. Der Fahrer will wieder nach Dori zurück, doch er kehrt nicht eher um, als er mich in dem Haus neben dem heiligen Felsen abgeliefert hat.

Um Mitternacht werfen wir Steine auf diesen Felsen. Da sprüht er Funken. Auch ein Feuerwerk. Ich hole meine Matte aus der Hütte, um draußen zu bleiben. Und höre bis zum Morgen Wüstenmusik.

Da bin ich zum ersten Mal zum Schlafen nicht ins Haus gegangen.© H. Tarnowski

Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de