|

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs

&

der Link des Tages

Schiffsmeldungen

Nachrichten, Gerüchte, Ideen,

Leute & Jobs

aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Die menschliche

Komödie

als work in progress

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

Zu diesem Thema haben

wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás

Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter

Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den

besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.

Inhalt als PDF-Datei

Dazu erscheint als

Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«

von Christian Suhr & Herbert Debes

Leseprobe

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Wir empfehlen:

kino-zeit

Das

Online-Magazin für

Kino & Film

Mit Film-Archiv, einem bundesweiten

Kino-Finder u.v.m.

www.kino-zeit.de

br-buecher-blog

Andere

Seiten

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

Riesensexmaschine

Nicht, was Sie denken?!

texxxt.de

Community für erotische Geschichten

Wen's interessiert

Rainald Goetz-Blog

Technorati Profile

|

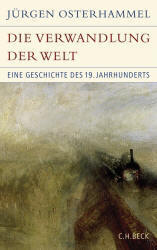

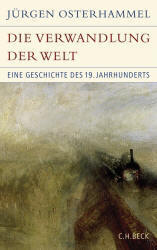

Die Kunst der Verästelung

globaler Hauptereignisse

Peter

V. Brinkemper über

Jürgen Osterhammels

grandiose Geschichte des 19. Jahrhunderts Peter

V. Brinkemper über

Jürgen Osterhammels

grandiose Geschichte des 19. Jahrhunderts

»Die Verwandlung der Welt«

Das Problem, in die jede Art der globalen Betrachtungsweise verwickelt

wird: Ist ihre Perspektive umfassend UND trotzdem nah genug, um die Totalität

der Prozesse zu überblicken und doch ihren detaillierten Zusammenhang nicht aus

den Augen zu verlieren? Historische, wissenschaftliche und literarische Werke

sind ebenso wie mediale Re-/Konstruktionen im- oder explizite Raum-Transporter

und Zeitmaschinen, raumzeitliche Gedankenetze, die mit linearen einheitlichen

oder vielfältigen Diskursen: Positionen und Linien, Übergänge und

Entwicklungspfade wie Bastionen und Autobahnen behaupten oder als poröse

Sandburgen und smarte Korallenriffe in generativen Schritten und Spuren

nachvollziehend erschließen. Man kann sich hier, im Nah- und Fern-Bereich

verschiedene Arten von Diskursmodi zwischen großer mythologisierender

Mega-Erzählung und wissenschaftlich ausgenüchterter basisnaher Erklärung und

Sammlung von Faktoren vorstellen. Irgendwann wird das globale

Datengewitter zwischen Spam und Information auch noch die lauterste und

methodisch abgeklärteste Arbeit in eine fatale Textform verwandeln, die momentan

in dem Wikipediatisierten Universum herumgeistert: Das leere Aufsagen alter

historischer und literarischer Erzählformen, »erst.., und dann ...., und

dann..«, die längst wissenschafts-, publikations- und kinostrategisch

ausgeblutet sind und darunter die wütend-verzweifelte Aufzählung, die in jeden

narrativen Einzelschritt eine virtuell unendliche Serie von Faktoren und

Mikroereignissen hineinpumpt:

»F1,

F2, und so weiter bis Fn«.

So dass die Erzählung auf der Oberfläche ihrer Hauptereignisse durch die

Unendlichkeits-Verästelung unter der Haut nicht mehr fortschreitet, sondern

implodiert oder zu einem eisigen Modell in einer steuerungslos gewordenen

Wissensgesellschaft gefriert.

Vorsicht und

Interdisziplinarität

Jürgen Osterhammel hat mit

»Die

Verwandlung der Welt -

Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts«

ein wissenschaftliches Standardwerk geschrieben, in dem der Spagat zwischen

Überblick und Detail so weit wie möglich ausbalanciert werden soll. Sein Buch

ist aus mehrfachen Gründen nicht historistisch sondern aktuell und

zukunftsweisend akzentuiert, weil es mit historiographischer Vorsichtigkeit die

Beschreibung und Erklärung von globaler Entwicklung betreibt und dabei die

Methode der interdisziplinären, multifaktoriellen und interkontinentalen

Betrachtung anwendet. In dieser Herangehensweise operiert Osterhammel mit dem

heute möglichen umgreifenden Verständnis, was die Bedeutsamkeit der sich

abzeichnenden Geschichte von Vorgestern für uns auf einem immer noch zerteilten

Planeten betrifft. Osterhammel holt diese Historie in vielen Storyaspekten aus

ihrer wissensmäßigen und nationalen Vereinzelung und isolierten Erstarrung

heraus, vermeidet dabei aber auch die Beliebigkeit eines bloßen Nebeneinanders

oder den Dogmatismus vorschneller großer Erzählungen und Erklärungen. Manches

mag da zwar wie argumentatives Püree und diskursiver Schaum klingen, aber der

Eindruck der kreativ-lebendigen Ordnung, eines wohlgeratenen Omelettes

herrscht vor. Osterhammel setzt bewusst Bescheidenheit vor

»Allwissenheit«,

er betont, dass er viel Wissen aus anderen Bereichen und von anderen Experten

übertragen muss, um zur richtigen Proportionierung und Gewichtung von Prozessen

in der Nach- und Gleichzeitigkeit zu gelangen, um dann zu einer wirklich

substantiellen Vorbereitung von Knotenpunkten und Erklärungen vorzustoßen und

nicht nur in gefälligen Beschreibungen oder Nacherzählungen, schiefen Analogien

und sturen Erfassungen zu enden, damit Kontinuität, Stagnation, Verfall und

Evolution, Ausweitung und Verengung in Raum und Zeit realgeschichtlich

begreifbar werden.

Eine nützliche

Leseanweisung

Osterhammel betont in seiner Einleitung, dass er

»Migration,

Ökonomie, Umwelt, internationale Politik und Wissenschaft«

breiter als andere Faktoren behandelt. Dabei könne er einen bestimmten

transnationalen Eurozentrismus mit transatlantischer Verbundenheit zu der

Geschichte der USA nicht verleugnen. Das Buch sei aber vor allem

»an

den chronologischen Rändern noch offener gehalten«

als Christopher Baylys

»The

Birth of the Modern World«

(2004) mit seiner Betonung von Industrialisierung, Staatsbildung und religiösen

Revivals. Mit ihm teilt er den Verzicht auf die regionale Gliederung nach

Nationen, Zivilisationen und kontinentalen Großräumen. Aber Osterhammel sieht in

dieser lateralen, raumbetonten Sichtweise Baylys und den stärker zeitbetonten

Perspektiven der weiteren Vorgänger John M. Roberts und Eric J. Hobsbawm

Unschärfen und Spaltungen zwischen narrativer und struktureller Darstellung, die

es durch weitere kategoriale Entscheidungen und dichte Beschreibungen zu füllen

gilt. Im Sinne von Fernand Braudel beansprucht er eine differenziertere,

perspektivisch relativierende Anwendung von verschiedenen

»Meistererzählungen«,

die jeweils in ihrer fachlichen Logik eines Teilgebietes weitergetrieben werden,

um sodann einen Beschreibungs- und Erklärungswert abzuwerfen, für die

Darstellung von allgemeinen und regionalen Entwicklungen nach bestimmten

temporalen Mustern. Man muss Osterhammel beipflichten, wenn er betont:

Eurozentrismus und andere Einseitigkeiten in der Darstellung lassen sich nicht

durch die »illusionäre

'Neutralität' eines allwissenden Erzählers oder die Einnahme einer

vermeintlich 'globalen' Beobachterposition«

tilgen, »sondern

durch ein bewusstes Spiel mit der Relativität von Sichtweisen«

relativieren. Diese methodische Vorbemerkung ist auch eine nützliche

Leseanweisung für den Rezipienten, der sich anhand einzelner Kapitel zum

gleichen Thema auch mit anderen Quellen synoptisch beschäftigen will.

Osterhammel reflektiert gekonnt die Abwesenheit von Zeit- und

Standortneutralität seiner Darstellung und kann insofern einen

relativistisch-interdisplinären Navigations-Antrieb für seine Darstellung

gewinnen, die regionalen Verfälschungen und Übertreibungen wie auch

historistischen und imperialen Zerrbildern von Damals, von Heute und sozusagen

von Morgen den Spiegel vorhält.

Ein Exempel: Let my People go!

Man kann sich an der

Qualität des Osterhammelschen Wissensmanagements von kontrollierter

bereichsbezogener interdisziplinärer Beschreibung und dabei möglichst vorsichtig

und doch relativ präzise ausdestillierter Erklärung in den verschiedenen

Kapiteln des 1568 kleinstgedruckten Seiten starken Buches überzeugen. Wenn

Barack Obama am Tag seiner Vereidigung symbolisch auf die Original-Bibel Abraham

Lincolns den Präsidenteneid ablegte, so ist bei Osterhammel über die

»Sklavenemanzipation

und 'Weiße Vorherrschaft'«

nachzulesen: »Das

Zurückdrängen von Sklavenhandel und Sklaverei geschah als eine transatlantische

Kettenreaktion, bei der jede lokale Handlung durch einen größeren Zusammenhang

zusätzlichen Sinn erhielt«.

Nun gut. Das klingt noch nach einer klaren Kausalkette. Aber im Kern der

Argumentation erreichen die Dominosteine eine Spiralform mit einem drohenden

Patt der aufeinander klickenden Fronten. Weiter: Die britische Öffentlichkeit

mit ihrem Antislavery-Programm und ihrer weltweiten Intervention führte 1807/8,

also mitten im Abwehrkampf gegen Napoleon, zu einem weltweiten Verbot von

Sklavenhandel auf Schiffen unter britischer Flagge. Damit war dieser Art von

globalem Geschäft offiziell ein empfindlicher Schlag versetzt worden. Dies könne

aus wirtschaftlichen Prämissen allein nicht erklärt werden, da die

Plantagenwirtschaft zu dieser Zeit noch erhebliche Gewinne abwarf. Adam Smiths

ökonomische These,

»freie Arbeit sei

produktiver als erzwungene«,

habe damals noch keine Mehrheit in der Fachwelt errungen. Hier wäre natürlich

Feinarbeit über die sozioökonomische Meinungsbildung im unmittelbar

präindustriellen Großbritannien wünschenswert. Aber die steht in einem anderen

Kapitel. Interessant ist die Ausführung, dass die sozialpolitische Bewegung des

z. T. radikalen Abolitionismus eine emanzipatorische Ventilfunktion für eine

noch nicht völlig gleichberechtigte Öffentlichkeit in Großbritannien hatte: Die

Rhetorik der Abolitionisten wird von Osterhammel als

»kalkuliert«

bezeichnet und setzte eine Identifikation mit den Opfern an. Britische Frauen,

die erst später, 1919 erheblich eingeschränkt, 1928 uneingeschränktes Wahlrecht

bekamen, sahen auch hier ein wichtiges, von der offiziellen Politik zunächst

nicht hinreichend beachtetes Betätigungsfeld. Hier sieht Osterhammel eine Line

mit den »sentimental

novels«

des 18. Jahrhunderts. »In

der publizistischen Strategie der maßgebenden Abolitionisten vermischten sich

humanitär-moralische Appelle mit Argumenten, welche die militärischen und

imperialen Interessen der Nation zu Geltung brachten«.

Die Royal Navy nahm sich das Recht, Schiffe dritter Staaten nach Sklaven zu

durchsuchen und freizusetzen. Auf diese Weise wurde auch die Handelslücke

geschlossen, die mit dem britischen Verzicht auf Sklavenhandel faktisch geöffnet

worden war. Ebenfalls 1807 verbot der US-Kongress die Teilnahme von US-Bürgern

am afrikanischen Sklavenmarkt und die legale Einfuhr weiterer Sklaven. Von hier

aus lässt sich auch die Linie zum späteren abolitionistischen Roman Harriet

Beecher Stowes »Uncle

Tom’s Cabin«

(1852) ziehen, zu der auch ihre Schwägerin sie mit den politischen Worten

motivierte: »Harriet,

if I could use a pen as you can, I would write something that would make this

whole nation feel what an accursed thing slavery is.«

Beecher Stowe wurde später mit offenen Armen in Großbritannien empfangen. Der

literarische Massen-Erfolg ihres sentimentalen Romans im Sinne der umgreifenden

Politisierung von Mitleid mit Unterdrückten kann man sich als Teil einer

literarischen Emanzipationsbewegung vor allem im angelsächsischen Raum

vorstellen. Frankreich und Spanien reetablierten ihre Ausbeutungssysteme in den

Kolonien, auch auf Kuba während der europäischen Restauration in abgeschwächter

Form. Erst die französische Julimonarchie beendete den unterschwelligen

Sklavenhandel in die Kolonien. Zu den Intellektuellen des französischen

Abolitionismus gehörten Tocqueville, Larmartine und Hugo. Erst 1863 wurde das

Ende des niederländischen Sklavenhandels eingeleitet. Die US-Südstaaten

stabilisierten ihre Sklavenhaltergesellschaft erfolgreich durch die zahlreichen

schwarzen Nachkommen ihrer Arbeiter, die den Einfuhrstopp ausglichen, wenn nicht

doch weiter eingeschmuggelt wurde. Von 1840 bis zum Vorabend des Bürgerkrieges

seien die Schwarzen mit den Status von Sklaven von 2,5 auf 4 Mio. gewachsen. Der

Abolitionismus erhielt nur im Norden der USA eine schmale Plattform, während

sich der Süden ideologisch gegen den Wandel verbarrikadierte, obwohl das Ideal

des reichen weißen Plantagenbesitzers lediglich von einer Minderheit der weißen

Bevölkerung im Süden gelebt wurde. Der Southern Comfort war also eine Ideologie

und nicht nur ein Getränk. Durch die ökonomische und politische Verflechtung von

Norden und Süden in den USA war die Protestbewegung zunächst auch im Norden im

Vergleich zum britischen Movement relativ schmal. In dieser Zwangslage

tendierten manche US-Abolitionisten zu einem ersatzpolitischen religiösen

Extremismus, der sich dann oft weniger um die soziale und ökonomische Ausbeutung

der Schwarzen und ihre gesellschaftliche Integration, sondern auf die

strafwürdige Sünde des weißen Mannes und die spätere Ausschiffung der befreiten

Sklaven nach Afrika, in ein gelobtes Land, wie man es aus vielen (späteren?)

Gospels heraushört, bezog.

»When

Israel was in Egypt's Land,

Let my people go,

Opressed so hard they could not stand,

Let my people go.

Chorus

Go down, Moses,

Way down in Egypt's Land.

Tell ol' Pharoah,

Let my people go.«

Nach der Missouri Krise von

1819-1821 wurde das Thema in der offiziellen Politik tabuisiert, zwischen

1836-1844 wurde das Thema im Kongress grundsätzlich abgewürgt; durch

»gag

rules«,

Maulkorberlasse zur Tagesordnung (siehe G. W. Bush) in Bezug auf

Gesetzesinitiativen und Themen wurden Anti-Sklaverei-Petitionen abgeschmettert.

Feste und lose Texturen

Aufgrund dieser Sachverhalte macht Osterhammel deutlich, dass der

Abolitionismus, die Aufhebung der Sklaverei und der Bürgerkrieg nicht in einem

einfachen kausalen Zusammenhang stehen. Und, möchte man aktuell ergänzen, so

muss auch Obamas Lincoln-Bibel-Connection komplexer interpretiert werden.

Osterhammel: »Der

Kampf weißer und schwarzer Abolitionisten gegen die Sklaverei hätte allein den

Bürgerkrieg nicht herbeigeführt, und ohne den Bürgerkrieg hätte sich die

peculiar institution noch eine Weile gehalten.«

Aber was wird damit nun strukturell für die Analyse der Geschichte zwischen

idealtypischer Durchleuchtung und möglicher Begründung und faktischer

Beschreibung ausgesagt? Das ist ein Einwand, der jeden Global- und

Normal-Historiker betrifft, nicht nur Osterhammel. Immerhin standen viele

Präsidenten in der Tradition sklavenhaltender Plantagenbesitzer wie George

Washington, verbunden mit aberwitzigen Wahlstimmen-Anrechnungen durch die

besessenen Sklaven, obwohl diese kein Wahlrecht hatten, geschweige denn hätten

frei ausüben können. Die uralte römische Logik des Stimmviehs? Und es ist kein

Zufall, wenn die Säulen des Weißen Hauses an das Herrenhaus Tara in

»Vom

Winde verweht«

erinnern. Der Aufstieg und die Präsidentschaft Abraham Lincolns, aus seiner

Familientradition ein religiös motivierter Sklaverei-Gegner, aber erst seit 1854

öffentlich in gemäßigter Form in diese Richtung auftretend, ist selbst mit der

Krisenphase einer USA verbunden, deren weitere dramatische Landgewinne im Krieg

gegen Mexiko die kontinentale Spannweite des Unionsterritoriums bald abschlossen

und die Debatte um die Konformität oder Eigenständigkeit der alten und neuen

Bundestaaten und damit die Frage nach der wahren Einheit des Riesenlandes gegen

Ende der New Frontier verstärkte. 1861 wurde Kansas nach blutigen Kämpfen nur

knapp als sklavenhaltender Staat Mitglied. Die Frage der Sklaverei blieb

virulent, im Vordergrund stand die wirtschaftliche Erstarkung des Nordens durch

die zunehmende Industrialisierung gegenüber der südstaatlichen

Plantagenwirtschaft, die allein in der territorialen Expansion ihre Zukunft sah.

Entsprechend eskalierte die Auseinandersetzung um die Integration neuer

Bundesstaaten als Freier oder als

»Sklaven«-Staaten.

Lincolns politischer Kampf auf dem neuen, noch unbegriffenen Großmachttanker USA

war zwischen intelligenter Zurückhaltung und nachhaltiger Innovation angelegt,

er führte ihn über die Reorganisation der zerstrittenen Republikaner unter neuen

Prämissen und zum Aufstieg in die Präsidentschaftskandidatur aufgrund seiner

brillanten rhetorischen Fähigkeiten. Lincoln übte strenge methodisch-skeptische

Differenzierung in seinen berühmten Reden, die Einheit des Repräsentantenhauses

und den Zusammenhalt der Union über den Streit um die Sklaverei zu stellen; der

Aufhebung der Sklaverei, wenn der Union dienlich, aber auch Priorität zu

verleihen. Dies verdeutlicht, dass es nun vor allem um flexible Überlegungen und

Entscheidungen zu aktuellen politischen Macht- aber auch

wegweisenden Gestaltungsfragen auf der Ebene der Nation ging. Provokationen

zwischen dem Süden und Norden, wie der Entsendung von Kopfjägern nach in den

Norden entflohenen Sklaven, die später auch in schwarzen Bataillonen gegen den

Süden kämpften, machten nach Osterhammel deutlich,

»dass

die normative Einheit der Union, ein emotional gepflegter Mythos der

Gründerzeit, zerbrochen war.«

Und hierin sieht der Autor den eigentlichen Einsatz des Bürgerkriegs: im erst

drohenden, dann schon faktisch vollzogenen Staatsverfall, der auch durch die

Härte des folgenden Kriegs mit seinen wechselnden Ausgängen beglaubigt wurde.

Und in diesem Moment war es aus transatlantischer Perspektive keineswegs

erstaunlich, dass sich der US-Norden nun ausgerechnet dem alten verfeindeten

Mutterland Großbritannien in gewisser Weise annäherte, während der US-Süden mit

den Sklavenhaltern in Brasilien und Cuba sympathisierte. Ob hier ein altes Motiv

für den menschenrechtsfeindlichen Guantanamo-Deal zwischen der Bush-Regierung

und Castro zu suchen ist, der erst durch Obama beendet werden soll? Und so ist

ebenso keineswegs unplausibel, dass nach der

»dramatisch«

zu nennenden offiziell eröffneten Emanzipation aller Schwarzen in den USA nach

Kriegsende doch die Gegenbewegung einer fortwährenden Rassendiskrimierung

spätestens seit 1870, nicht nur in den Südstaaten, um sich griff.

Hier

wie an anderen Stellen wird deutlich: Osterhammels Werk ist kein dogmatischer

Versuch Weltgeschichte allzuständig, personen- und ereignis-, territorial- und

strukturgeschichtlich zu Ende zu schreiben, sondern ein eindrucksvoller

Webstuhl, dessen Texturen und Kategorien mal fester und mal loser geknüpft sind.

Was aber allemal dem eigenständigen Leser nur entgegen kommen kann, weil wir

selbst erstens in einer Geschichte im Fluss leben, selbst dort, wo sie erstarrt

zu sein scheint, und zweitens in einer Geschichte der Kontinuitäten, obwohl

derzeit überall die Medienhysterie den rasanten Dauer-Wandel ausposaunt.

|

Jürgen

Osterhammel

Die Verwandlung der Welt

Eine

Geschichte des 19. Jahrhunderts

Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung.

C. H. Beck München 2009

1568 Seiten

Euro

49.90 (D), 51.30 (A)

Leseprobe

Hörprobe

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger

Peter

V. Brinkemper über

Peter

V. Brinkemper über