Ein wissenschaftsgeschichtliches Webprojekt zur 68er-Zeit

Ziele, Verlauf, Erfahrungen

Von Sabine Koloch

Inhalt

1. Zielpunkt: Die Fachgeschichtsschreibung zur 68er-Zeit kritisch beleuchten

Ein Webprojekt stellt sich im September 2018 vor

2. Die Türöffner Unvoreingenommenheit, Beharrlichkeit und Networking

Eine Verlaufsskizze

3. Zwischen Synergieeffekt, Selbstüberhebung und Schlangengrube

Meine Erfahrungen mit Zeitzeug/innen

4. Dank

Ein Webprojekt stellt sich im September 2018 vor[1]

Die vorliegende Sonderausgabe von literaturkritik.de wird von dem Impuls getragen, die Fachgeschichtsschreibung zur 68er-Zeit auf den Prüfstand zu stellen. Sie deckt Lücken in den bisherigen Forschungen zur 68er-Bewegung auf, hinterfragt sie und trägt zu ihrer Schließung bei. Besondere Beachtung findet dabei die Denk- und Erfahrungswelt der Student/innen, Assistent/innen und Dozent/innen und hier besonders der Achtundsechziger/innen.

In einer größeren Anzahl von Projektbeiträgen geraten ‒ in der Regel unvermutet ‒ befremdliche bis schockierende Fälle von Fehlverhalten und Manipulation ins Blickfeld. Den Machtaspekt im universitären Kontext betrachtend, spricht Julian Klüttmann in Bezug auf Gerhard Weber, Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München 1963‒1965, von „Feindseligkeit gegenüber intellektuellen Frauen“ und vom „Schuldvorwurf, […] diskriminiert zu haben“. Daraus und aus eigenen Beobachtungen und Analysen ziehe ich für die Wissenschaftsgeschichtsschreibung im Beitrag Das Münchner Assistenten-Flugblatt 1968/69 ‒ ein Dokument der Diskriminierungs- und Emanzipationsgeschichte ins Grundsätzlichere gehende Schlussfolgerungen.[2]

Als Sammelpublikation konzipiert, hat 1968 in der deutschen Literaturwissenschaft aufgrund seiner fachspezifischen Ausrichtung und seines Anspruchs, der Quellenlage[3] und der Korrelation von Sach- und Machtfragen verstärkt Aufmerksamkeit entgegenzubringen, kein konkretes Vorbild, ich sehe aber Überschneidungen mit der von Schüler/innen des Literaturwissenschaftlers Walter Müller-Seidel angeregten Website Walter Müller-Seidel: Dokumente ‒ Informationen ‒ Meinungen ‒ Analysen.[4] In beiden Fällen werden die digitalen Technologien genutzt, um ein Work-in-Progress-Unternehmen einzurichten und für neu Hinzukommendes und frei eingereichte Beiträge offen zu halten. Im Walter Müller-Seidel-Projekt gewährleisten unter anderem Retrodigitalisate die Zugänglichkeit von thematisch relevanten Textdokumenten. Im Webprojekt 1968 in der deutschen Literaturwissenschaft sind Abschriften im Neusatz mit oder ohne ausführliche Kommentierung sowie Digitalfotos die Mittel der Wahl, um den Zugang zu entlegenen Quellen zu erleichtern und einen umgrenzten Teil der Aussagen in den veröffentlichten Beiträgen ohne Aufschub überprüfbar zu machen.[5] Im gegebenen Fall hat die Verlinkung von Projektbeiträgen mit eigens dafür verfassten Wikipedia-Artikeln Testcharakter.[6] Die Öffnung zur Open-Science-Bewegung ist pragmatischen Gründen geschuldet,[7] in ihr drückt sich aber auch ein demokratisches Wissenschaftsverständnis aus. So oder so ist das Erinnerungsjahr „50 Jahre 1968“ von Initiativen geprägt, die darauf abzielen, zeitgeschichtliche Dokumente frei zugänglich zu machen. Beispielhaft für diese Tendenz stehen die ereignisbezogenen Webprojekte Materialien zur Analyse von Opposition (MAO) und Protest in München seit 1945 – Sub Bavaria.

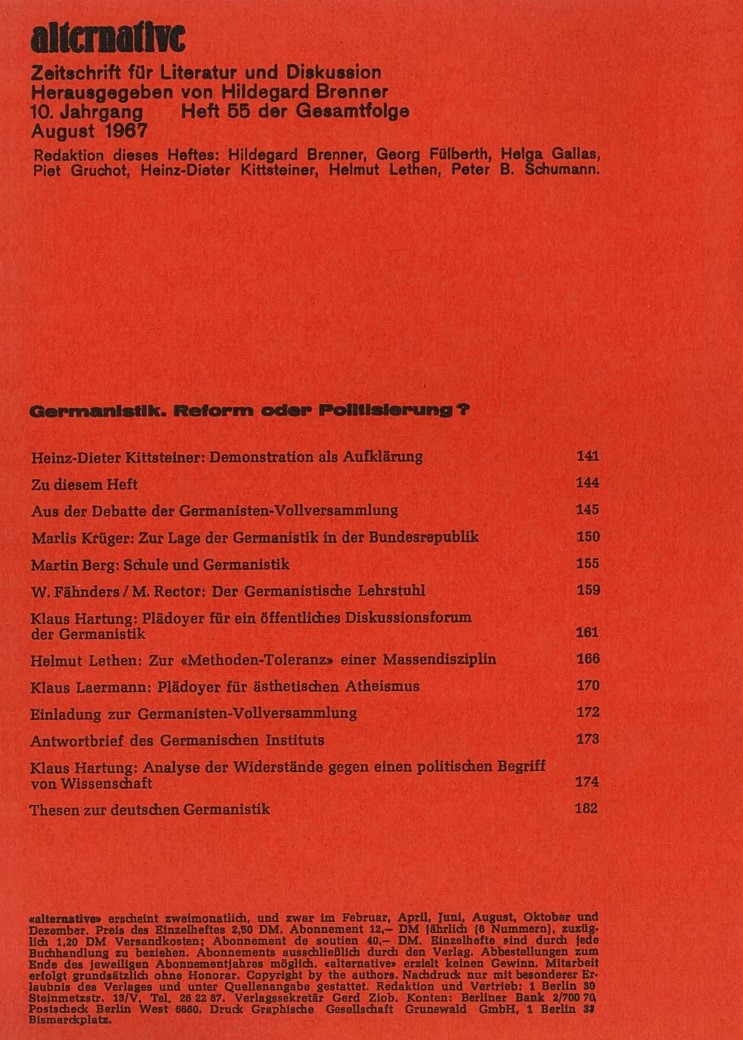

Heft 55 der Zeitschrift Alternative (1958‒1982). Die Gestaltung des Periodikums lag in den Händen von Ulrich Harsch (* 1938), der im vorliegenden Projekt mit ergänzenden Bemerkungen zu Hartmut Rosshoffs Blick zurück vertreten ist. Foto: Sabine Koloch

Die zweite Abteilung des in drei Teile untergliederten bahnbrechenden Sammelbandes Der Geist der Unruhe. 1968 im Vergleich. Wissenschaft ‒ Literatur ‒ Medien (hrsg. von Rainer Rosenberg, Inge Münz-Koenen, Petra Boden, Berlin: Akademie Verlag 2000) ist der germanistischen Literaturwissenschaft gewidmet („II. Grenzüberschreitungen und Grenzbefestigungen. Zur Literaturwissenschaft der sechziger und siebziger Jahre in Ost und West“). Im ersten Teil genießt der transnationale Aspekt der 68er-Bewegung Priorität, im zweiten herrscht das Konzept einer langen Zeitperspektive sowie die Ambition vor, Theorie und Praxis, Institutionengeschichte und Erfahrungsebene zusammenzuführen, Vergleiche zwischen BRD und DDR zu ziehen und je nach Gegenstandsbereich Zäsuren, Parallelen oder Entwicklungslinien aufzuzeigen. Doch wie hießen die im Studium befindlichen Wortführer/innen im Fach Germanistik und was wissen wir über „ihre Herkunft, Sozialisation und Religionszugehörigkeit, über ihre Mitgliedschaft in Organisationen und vieles andere mehr“[8]? Wie sah die versuchte Einflussnahme unterhalb der Ordinarienebene auf die Studien- und Arbeitsbedingungen, Lehrpläne, Stellenbesetzungen, hochschulpolitischen Entscheidungen etc. konkret aus und wie erfolgreich waren die Akteur/innen in den Fällen, die sich quellenmäßig zufriedenstellend belegen lassen? Wie gut ist die Situation hinsichtlich der bezüglichen Quellen? Darüber schweigt sich der Band weitgehend aus.[9]

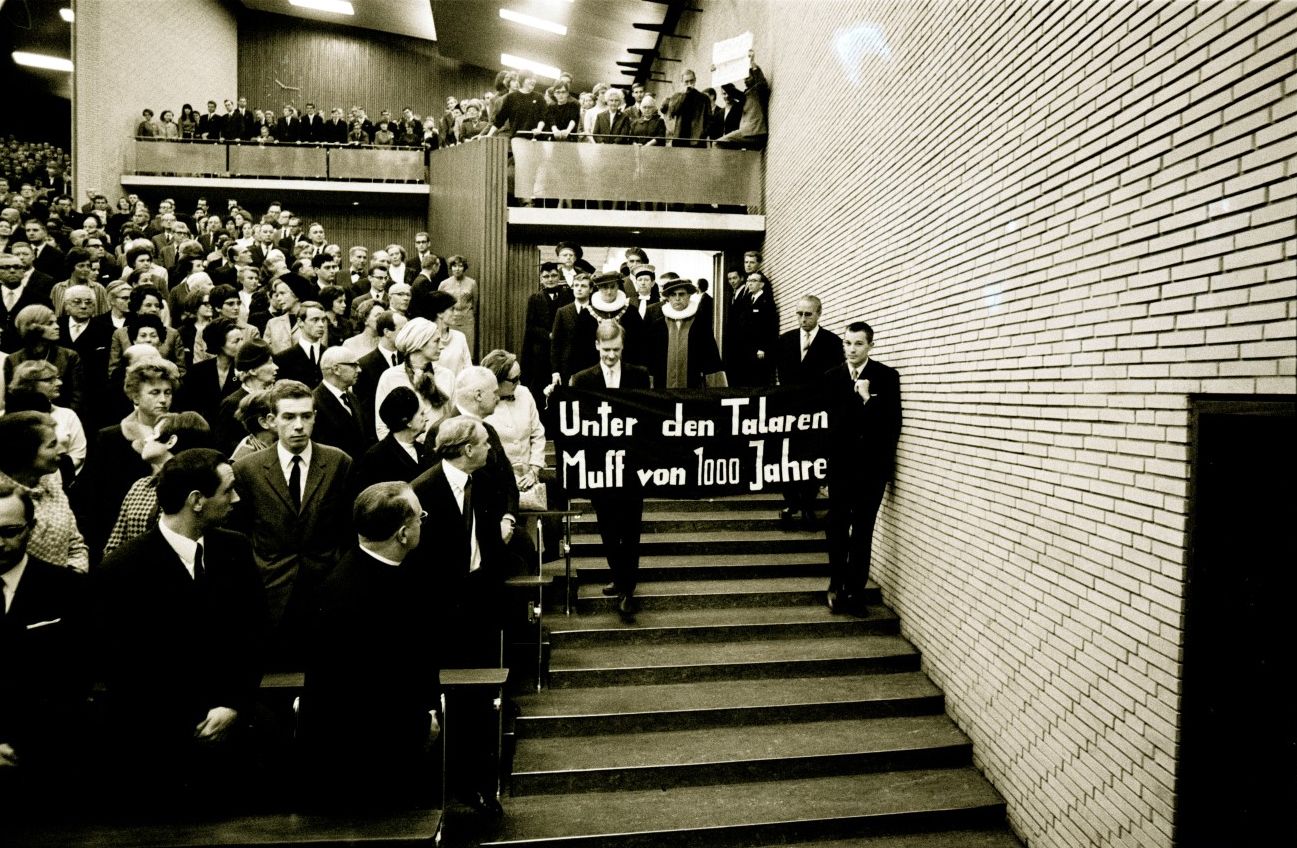

Die während der Feier des Rektorwechsels an der Universität Hamburg am 9. November 1967 ausgegebene Parole „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“ spielt auf die NS-Formel „Tausendjähriges Reich“ und die Verstrickung vieler Professoren in das NS-Regime an. Der Spruch (die weißen Buchstaben bestehen aus Leukoplaststreifen) avancierte zum Symbol der Studentenbewegung.[10] Geplant und durchgeführt hatten die Störaktion die beiden Jura-Studenten Detlev Albers (1943‒2008) und Gert Hinnerk Behlmer (* 1943). Als der von einem Polizisten erschossene Romanistik- und Germanistikstudent Benno Ohnesorg in Hannover beerdigt wurde, gab es eine Trauerkundgebung in der Stadt mit ca. 10.000 Teilnehmenden, darunter auch Detlev Albers und Gert Hinnerk Behlmer aus Hamburg. Die Veranstalter hatten einen Ballen schwarze Kunstseide besorgt und die Teilnehmenden schnitten sich jeweils ein (größeres) Stück als Trauerfahne ab. Albers und Behlmer nahmen dieses Stück schwarzen, sehr dünnen Stoffs mit nach Hamburg, ohne zu ahnen, wofür sie es dann ein paar Monate später verwenden würden. Das Transparent wird im Hamburger Staatsarchiv aufbewahrt. Fotoagentur Conti-Press: 720-10/388-00= 55903 II 10

Eine Verlaufsskizze

Man kann sich kaum etwas Zäheres und Frustrierenderes vorstellen als meine Suche nach belastbaren Daten zu Marie Luise Gansberg (1933‒2003).[11] Ich sah mich vor diese Aufgabe gestellt, als ich am Abschnitt „Frauenkultur“ meiner Abhandlung Wissenschaft, Geschlecht, Gender, Terminologiearbeit ‒ Die deutsche Literaturwissenschaft schrieb.[12] Das Verwirrspiel wurde von Gansberg in Gang gesetzt, als sie sich im Lebenslauf ihrer Dissertation und im Jean-Paul-Band der Reihe „Wege der Forschung“ zwei Jahre jünger machte, als sie in Wirklichkeit war.[13] Bereits nach der ersten Sichtung der Veröffentlichungen Gansbergs gelangte ich zu der Einsicht, dass sie eine Pionierin der Forschungsrichtung „Feministische Literaturwissenschaft“ war. Um sie dem Vergessen zu entreißen, verfasste ich zu ihr 2016/17 den initialen Wikipedia-Artikel. Dann erst stieß ich auf das Assistenten-Flugblatt vom Wi.-Sem.1968/69, ein Gemeinschaftswerk von Gansberg, Hans-Wolf Jäger, Paul-Gerhard Völker und Werner Weiland.[14] Dieses hochbedeutsame fachgeschichtliche Zeitzeugnis[15] und der herannahende 50. Jahrestag von 1968 gaben den Ausschlag, ein Webprojekt zur 68er-Zeit in die Wege zu leiten. Einen zusätzlichen Motivationsschub verschaffte mir die Überlegung, dass aktuell noch verhältnismäßig viele Zeitzeug/innen der Geburtsjahrgänge 1925‒1945 halbwegs gesund und munter unter uns weilen. Doch wie sieht die Situation in 10 Jahren aus?

Marie Luise Gansberg lesend, fotografiert von Eva D. Becker 1959. Becker notierte sich am 29.11.1957 die Namen und Themen der Doktorand/innen von Friedrich Sengle (1909‒1994). Demnach war zwischen Gansberg und Sengle das Thema Literatursprache um 1855 vereinbart worden. Ihre Dissertation schloss Gansberg 1962 in Heidelberg ab. Im gleichen Jahr wurde sie Sengles Assistentin.

Marie Luise Gansberg und der Münchner Lehrbeauftragte Paul-Gerhard Völker (1937‒2011) wurden durch die drei Aufsätze umfassende Methodenkritik der Germanistik. Materialistische Literaturtheorie und bürgerliche Praxis (Stuttgart: Metzler 1970; 4., teilw. überarb. Aufl. 1973) schlagartig in der alten Bundesrepublik bekannt. 1966 hatte Völker auf einer SDS-Veranstaltung die Frage in den Raum gestellt: „Wie reaktionär ist die Germanistik?“. Er beging damit einen der größten Tabubrüche in der Geschichte der Nachkriegsgermanistik. Spätestens seit 1968 wurde er über München hinaus als Repräsentant der Außerparlamentarischen Opposition wahrgenommen. Die schriftliche und mündliche Überlieferung zu dem rebellischen Altgermanisten, auf die ich mich stützen kann, lässt das Bild eines unbeugsamen Demokraten und eines ebenso nachdenklichen wie mutigen Querdenkers entstehen, der wohl vor allem wegen seiner Theoriearbeit für die von ihm mitgegründete Marxistische Gruppe zum Opfer des Radikalenerlasses wurde. Mein ausführlicher Wikipedia-Artikel zu Paul-Gerhard Völker ist mit Phaidra (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) verlinkt, wo Völkers schwer zugänglicher Artikel Zur derzeitigen Funktion sozialistischer Hochschulpraxis aus dem Jahr 1969 dauerhaft abgespeichert ist.

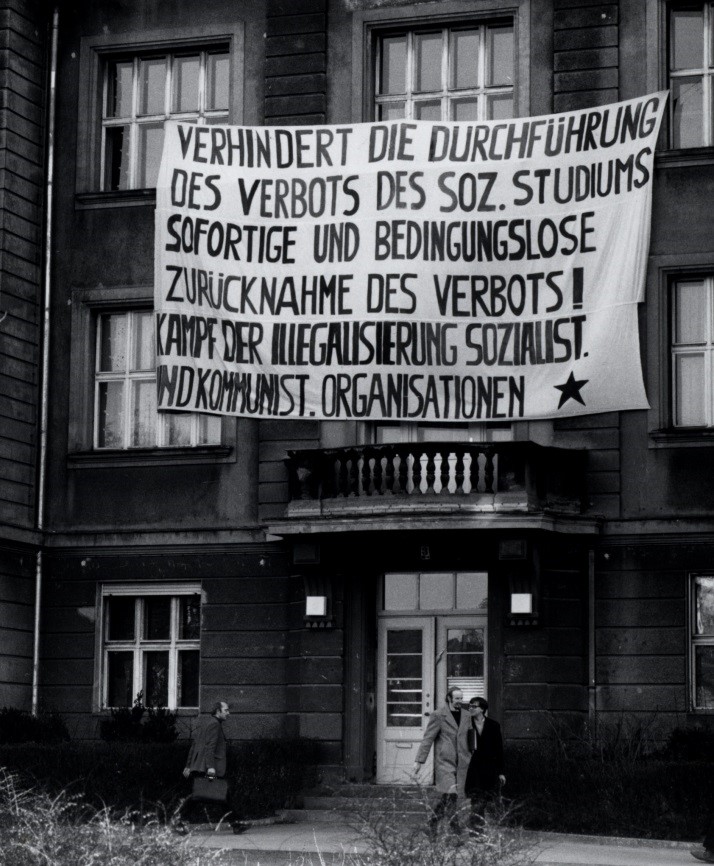

Transparent an einem Gebäude der Freien Universität (FU) Berlin anlässlich eines 5-tätigen Streiks gegen die Verbotsordnung von Senator Werner Stein (SPD), drei germanistische Seminare des „Sozialistischen Studiums“ betreffend.[16] Einer der Seminarleiter, Horst Domdey (* 1933), gehörte 1970 zu den Gründungsmitgliedern der maoistisch orientierten Kommunistischen Partei Deutschlands/Aufbauorganisation (KPD/AO).[17] Zum Wintersemester 1971/72 wechselte Paul-Gerhard Völker an die FU, um seinen Dienst als Assistenzprofessor aufzunehmen. Foto: Horst Siegmann, Aufnahmedatum: 2.2.1971, Landesarchiv Berlin: F Rep. 290 (05) Nr. 0145170

Paul-Gerhard Völker wuchs in einem protestantischen Elternhaus auf. In jüngeren Jahren war er religiös, woraus er kein Geheimnis machte. Beleg für die Bewunderung, die er dem am 4. April 1968 in Memphis ermordeten amerikanischen Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King entgegenbrachte, ist ein Flugblatt vom Mai 1963, das der Protesthistoriker Stefan Hemler in seinem Aufsatz Von der „Arbeitsgruppe für Fragen gewaltfreier Politik“ zur Basisgruppen-Bewegung. Erika und Paul-Gerhard Völker in der Linksdrift der 1960er-Jahre anführt. Im Gegensatz zum drei Jahre jüngeren Rudi Dutschke (1940-1979) wandelte Völker sich unter kommunistischem Einfluss zum Atheisten. 1992 war er an der Gründung der marxistischen Theoriezeitschrift GegenStandpunkt mitbeteiligt. Kurz vor seinem Tod rief er eine seinen Namen tragende Stiftung ins Leben, die offenbar ausschließlich Marxist/innen im Umkreis des GegenStandpunkt-Verlages München unterstützt.

Impressumseite von Heft 55 der Zeitschrift Alternative. Zu den Redaktionsmitgliedern gehörte Helmut Lethen (* 1939), auch er einer der Gründungsmitglieder der KPD/AO.

Gerne würde man wissen, was Paul-Gerhard Völker auf die von Helmut Peitsch (* 1948) um die Wende zum 21. Jahrhundert aufgeworfene Frage „Warum wird so einer Marxist?“ geantwortet hätte.[18] Peitsch suchte auf der Grundlage von in den 1960er- und 1970er-Jahren entstandenen Veröffentlichungen der Nachwuchswissenschaftler Thomas Metscher (* 1934), Helmut Lethen (* 1939) und Gert Mattenklott (1942‒2009) nach Antworten auf diese Frage. Das von ihm Erbrachte ließ mich enttäuscht zurück, vielleicht weil ich einer anderen Generation angehöre und den direkten Austausch anvisiere, wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist. Da mich die Frage „Warum wurden Sie Marxist?“ nicht losließ, stellte ich sie ohne langes Zögern dem Germanisten und Kulturwissenschaftler Helmut Lethen und dem Anglisten Thomas Metscher. Die Rückäußerungen kamen prompt. Helmut Lethen übermittelt mir seine Antwort am 25.8.2018: „Weil der Marxismus eine Desillusionierungswissenschaft ist. Er zerstört die Selbstgewissheit des Menschen, autonom zu handeln, und zeigt ihn als Spielball von Kräften, die er kaum beeinflussen kann. Er ist eine Kränkung wie der Darwinismus oder die Psychoanalyse. Das ist die analytische Verführung des Marxismus, die bleibt; während seine Geschichtsphilosophie, die das ‚Proletariat‘ zum Subjekt der Geschichte erklärt, verblasst ist oder sich in den Experimenten der sozialistischen Staaten verlor.“ Wenige Stunden später traf die Antwort von Thomas Metscher ein. Er tat sich mit der erbetenen Kürze von drei Sätzen schwer, fasste sich dann aber ein Herz und schrieb: „1. Ich wurde Marxist aus der Einsicht heraus, dass die Menschheit im Kapitalismus langfristig keine Chance hat, menschwürdig zu überleben oder überhaupt zu überleben. 2. Von allen vorhandenen kapitalismuskritischen Theorien ist der Marxismus in seinen Potentialen die theoretisch reifste. Er vereinigt politische Theorie und Praxis, Philosophie und die Künste ‒ dies tut keine mit ihm konkurrierende Theorie. 3. In Ansätzen war diese Einsicht bei mir schon 1968 vorhanden. Im Verbund mit einer konsequent antifaschistischen Erziehung, die ich durch meinen Vater erhielt, führte dies zu meiner kommunistischen Entscheidung.“

Völker verlor seine Mutter 1946, Gansberg die ihrige 1948. Luise Völker starb eines natürlichen Todes, Frieda Gansberg verübte Selbstmord. Das traumatische Ereignis 1948 hinterließ eine verstörte 15-jährige Marie Luise, die sich nicht anders zu helfen wusste, als sich schweigend in sich zurückzuziehen. Gansbergs Erfahrungen als Professorin werden unter dem Titel Marie Luise Gansbergs Weg zum Feminismus. Ein bedrückend später Aufklärungsversuch problematisiert. Die Ausführungen wollen unter der Überschrift „Wie und warum an Universitäten Begabungen vernichtet werden ‒ ein tabuisierter Tatbestand“ eine Debatte über das Thema „Umgang mit sensiblen, sehr sensiblen und hochsensiblen Personen“ anstoßen. Ein ehemaliger Kollege Gansbergs am Institut für Neuere deutsche Literatur Marburg, Hartmut Rosshoff (* 1939), fühlte sich hierdurch angesprochen und glich die Problemfelder Mobbing, Seilschaften und Gruppendynamik mit seinen Erfahrungen ab. Der von ihm beigesteuerte Beitrag Ein sehr subjektiver Rückblick auf 68 hält seine Erinnerungen an die 68er-Bewegung in Briefform fest. Rosshoff erlebte den tödlichen Schuss auf Benno Ohnesorg aus nächster Nähe und saß mit Rudi Dutschke im gleichen Seminar. In seinen Beobachtungen bricht sich eine weitere Sicht auf die Folgen von 68 Bahn.

In einer Briefkarte leitete Gansberg am 1.1.1968 an Friedrich Sengle eine Frage weiter, die Roger Paulin (* 1937 in Mosgiel/Neuseeland) zuvor an sie gerichtet hatte: „Was die ‚dilettantische Studentenrevolution‘ betrifft (Anfänge sind gewöhnlich dilettantisch), so schreibt mir soeben zum Jahreswechsel Herr Paulin ‒ ich denke, ich bin nicht indiskret, wenn ich wörtlich zitiere: ‚Was macht bei Ihnen in München die kritische Universität? Es scheint, daß sich die deutschen Studenten gegen die unzumutbaren Verhältnisse endlich auflehnen… Mich wundert, daß der Protest so lange auf sich hat warten lassen!‘“[19] Der Sengle-Schüler Roger Paulin war zu diesem Zeitpunkt Dozent an der Universität Bristol. Von 1989 bis zu seiner Emeritierung 2005 lehrte er an der Universität Cambridge. Im Gliederungspunkt „1968 aus der Perspektive der Auslandsgermanistik“[20] berichtet er unter dem Titel Die Vorkommnisse in Deutschland wurden in Großbritannien mit einer Mischung aus Faszination, Besorgnis und Schrecken verfolgt über den rekonvaleszenten Rudi Dutschke in Cambridge, über die erwartete, aber nicht eingelöste Systemreform der BRD-Germanistikinstitute, über „missionarische“ Marxisten aus Westdeutschland an der Universität Birmingham und über den redseligen Zeitzeugen Albrecht Schöne (* 1925), dem er eine einseitige Sicht der Dinge vorwirft, weil er von den berechtigen Forderungen der revoltierenden Studierenden nichts wissen wollte und sich auch heute noch nonchalant darüber hinwegsetzt. Im Rahmen des Themenschwerpunkts „Die Nachkriegsgermanistik in der Kritik“ führt Paulin in die Streit- und Reformschrift Der Sündenfall der deutschen Germanistik (Zürich, Stuttgart: Artemis 1959) von Rudolf Walter Leonhardt ein und überprüft, interpretiert und bewertet dessen Ausführungen auf dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrungen und gesammelten Kenntnisse.

1968 sind in der renommierten „Reihe Hanser“ 11 Bände erschienen.[21] Den Auftakt der gelben Taschenbuchreihe bildeten die Reiseaufzeichnungen Die Stimmen von Marrakesch (1967) von Elias Canetti.

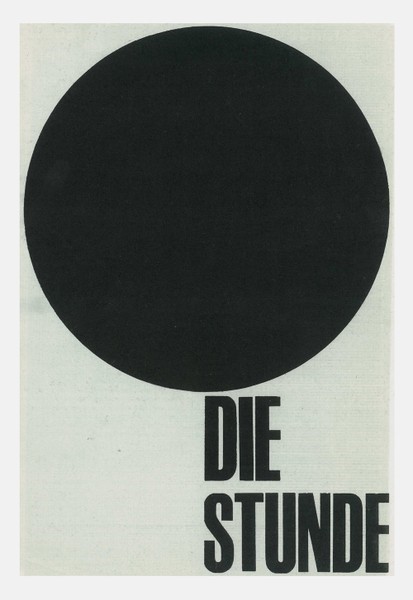

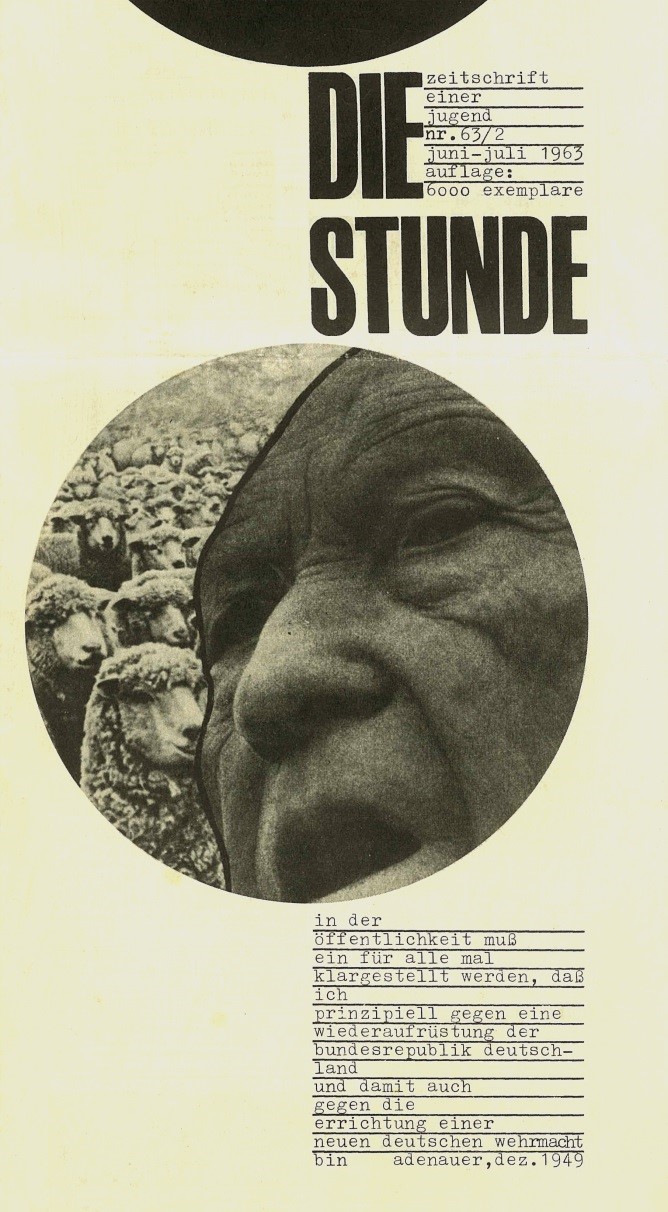

Der spätere Experte für Gesundheitswirtschaft und Sozialsicherung Albrecht Goeschel (* 1945) war mir bereits ein Begriff, als ich auf seine zeitgenössische Textsammlung Richtlinien und Anschläge stieß. Hierbei handelt es sich wohl um die erste in hoher Auflage über den Buchhandel verbreitete und in einem führenden Verlag erschienene Dokumentation zur antiautoritären Neuen Linken.[22] Wie mir Albrecht Goeschel hierzu mitteilte, war diese 1968 erschienene Materialsammlung auch als eine Form der Richtigstellung zu der damals ebenfalls erschienenen Veröffentlichung Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition. Eine Analyse von Uwe Bergmann, Rudi Dutschke, Wolfgang Lefèvre, Bernd Rabehl (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1968) konzipiert. Goeschel war mit dem von ihm seit Anfang der 1960er-Jahre in Nürnberg herausgegebenen und bundesweit verbreiteten Periodikum Die Stunde ohne Zweifel ein Sympathisant der Münchner Subversiven Aktion. Die Stunde erreichte damals Auflagen von 6.000 Exemplaren und wurde an Universitäten und Gymnasien verbreitet.

Zu den damaligen Zusammenhängen schrieb mir Albrecht Goeschel vor kurzem: „In gewisser Weise gehören ja die letzten Erscheinungsjahre der Stunde (1964 und 1965), die Gründung der Studiengruppe für Sozialforschung 1967 in München, das Hanser-Buch von 1968,[23] das Polizeiforschungsprojekt seit 1967 und der Polizeifilm, der auf den Hofer Filmtagen von 1969 erstmals gezeigt wurde, zu einem zusammenhängenden Zeitabschnitt. Dessen entscheidendes Ergebnis war der Aufbau einer Jahrzehnte lang erfolgreich arbeitenden kritischen Beratungs- und Forschungseinrichtung – eben der Studiengruppe für Sozialforschung. Deren erster großer Auftrag war dann die Reform des Architektur- und Kunststudiums an der Münchner Kunstakademie in den Jahren 1971‒1974.“

In seinem Kommentar Waren es wirklich die Väter? bezieht sich Goeschel auf die Erfahrungen dieser Jahre. Eine Konsequenz aus den vor allem in der Freizeitkulturstadt München überdeutlichen Selbsttäuschungen der „68er“ war unter anderem die Etablierung eines fundamentalkritischen Forschungsprojektes Regionalanalyse München an der Kunstakademie. Dessen Anliegen war die Sezierung Münchens als eine Art ideologisch-psychologisches „Labor“ der sozialliberalen Reformpolitik.[24]

Meine Erfahrungen mit Zeitzeug/innen

Die Befragung von Zeitzeug/innen wird insbesondere dann zu einem unverzichtbaren Instrument wissenschaftlicher Arbeit, wenn die Quellenlage undurchsichtig und schwierig ist oder wenn aufgrund von staatlichen Sperrfristen Akteneinsicht unmöglich ist. Wie es uns, den Forscher/innen, mit den Zeitzeug/innen ergeht, bleibt in der Regel ein wohlgehütetes Geheimnis. Die Quintessenz meiner Erfahrungen gebe ich hiermit anonymisiert weiter.

Die absolut idealen Zeitzeug/innen dienen der Sache und nur der Sache. Es herrscht ein wechselseitiger Geist der Großzügigkeit. Das Motto lautet: „Lieber zu viel als zu wenig Informationsaustausch“, kristallisiert sich doch häufig erst in letzter Sekunde heraus, was wichtig ist und was nebensächlich. Der ideale Typus von Zeitzeug/in achtet aus eigenem Antrieb darauf, dass die Wahrheit zu ihrem Recht kommt. Er gibt sich große Mühe, dem oder der Forscher/in das Leben zu erleichtern, denn ihm ist bewusst, dass Wissenschaft Präzisionsarbeit ist, die mit kräftezehrenden Geduldsproben, Hindernissen und Rückschlägen verbunden sein kann. Er achtet darauf, keine Fehler in die Forschung zu tragen, und hilft gerne mit, die Forschung hochwertiger und fehlerfreier zu machen. Dieser Typus von Zeitzeug/in fühlt sich hauptsächlich dadurch belohnt, dass das Werk, zu dem er helfend beitragen konnte, weiterwirkt.

Eine Höllentour sind Zeitzeug/innen, die glauben, der oder die Verstorbene gehöre allein ihnen und sie allein wüssten am besten, wer diese Person war und was sie fühlte, erlebte, tat und leistete. Nichts anderes gilt für Zeitzeug/innen, die in der ständigen Angst leben, etwas preiszugeben, das auf sie oder andere ein schlechtes Licht werfen könnte. Um dies zu verhindern, schützen sie altersbedingte Erinnerungsprobleme vor, verweisen auf Angehörige, auf die sie Rücksicht nehmen müssen, oder sie entwerfen das Szenario eines Überwachungsstaates, in dem die Wissenschaft ihrer Freiheit zu forschen gänzlich beraubt ist. Stößt man mit seiner Neugier und seinem Interesse auf diesen Typus, sind Energieverschwendung, Ärger, Enttäuschung und Trauer vorprogrammiert.

Die Vorhölle sind Zeitzeug/innen, die, ohne sich dessen bewusst zu sein, im Mittelpunkt stehen und Recht haben wollen und die bei ihrer Suche nach Anerkennung ständig vergessen, warum und wozu der andere auf sie zugekommen ist. Diese Zeitzeug/innen, so großzügig sie bisweilen sein mögen, sind nicht oder nur sehr begrenzt bereit und in der Lage, sich in die professionelle Arbeit von Zeithistoriker/innen hineinzudenken. Ihnen mangelt es grundlegend an Einfühlungsvermögen, sozialer Kompetenz und menschlicher Reife.

Sodann gibt es noch jenen zweifelhaften Typus, der sich einredet, gleiches zu können wie ein/e Profi-Wissenschaftler/in, ohne je die entsprechenden Qualifikationen erworben zu haben und ohne auch nur im Mindesten den Willen zu besitzen, die nötige Zeit einzuplanen und die erforderliche Präzision, Hingabe und Ausdauer aufzubringen. Wenn diese Zeitzeug/innen sich anheischig machen, mit einem eigenen Textbeitrag die Forschung weiterzuführen, sollte man stets und immer auf der Hut sein.[25]

Ich habe allen zu danken, die ihr reichhaltiges Wissen mit mir geteilt und das Projekt ideell, materiell und technisch unterstützt haben. Mein ganz besonderer Dank gilt Thomas Anz für die Aufnahme des Webprojektes in das Sonderausgaben-Archiv der Zeitschrift literaturkritik.de.

[1] Nur die bis Ende August bei der Herausgeberin eingereichten Manuskripte finden im vorliegenden Text Berücksichtigung.

[2] Die erörterten Einzelpunkte lauten: 1. Wissenschaftler/innen und Fehlerkultur, 2. Wissenschaft, Demokratie und Öffentlichkeit, 3. Wissenschaftsgeschichtsforschung und Rechtstaatlichkeit, 4. Wissenschaftsgeschichtsforschung, Quellenarbeit und Qualitätssicherung, 5. Wissenschaftsgeschichtsforschung und das Problem der fehlenden Distanz.

[3] Siehe etwa den Beitrag Germanistik im Krisenmodus: Der Berliner Germanistentag 1968 in der Tages- und Wochenpresse. Eine bibliografische Expedition.

[4] Thomas Anz, Jörg Schönert: Website Walter Müller-Seidel zur personenbezogenen Fachgeschichte, in: Geschichte der Germanistik. Mitteilungen 39/40, 2011, S. 110‒111.

[5] Trotz intensiver Bemühungen konnten in Einzelfällen keine Rechtsnachfolger/innen ermittelt werden. Wer seine Rechte nicht gewahrt sieht, möge sich bitte an die Herausgeberin wenden.

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Luise_Gansberg (Sabine Koloch 2016/17), https://de.wikipedia.org/wiki/Methodenkritik_der_Germanistik (Matthias Niederberger und Sabine Koloch 2016/17), https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Gerhard_V%C3%B6lker (2017, Sabine Koloch mit Unterstützung von Gisela Kornrumpf), https://de.wikipedia.org/wiki/Texte_Metzler (Sabine Koloch 2018), https://de.wikipedia.org/wiki/Schriften_zur_Zeit._Kulturschriftenreihe_des_Artemis_Verlages (Sabine Koloch 2018).

[7] Vgl. Christian Heise: Von Open Access zu Open Science. Zum Wandel digitaler Kulturen der wissenschaftlichen Kommunikation, Lüneburg: Meson Press 2018.

[8] Das Zitat entstammt der Kurzbeschreibung des am Hamburger Institut für Sozialforschung unter der Leitung von Karin König und Wolfgang Kraushaar durchgeführten Projektes „Die Achtundsechziger. Biographien zur Geschichte einer Bewegung“ (Projektstart April 2006, noch nicht abgeschlossen).

[9] Der wenig beachtete Sammelband 1968/2008. Revision einer kulturellen Formation (hrsg. von Isabella von Treskow, Christian von Tschilschke, Tübingen: Narr 2008) will eine umfassende Einschätzung der Begebenheiten aus romanistischer Perspektive liefern und zugleich deren Vermittlung in ein neues kritisches Licht stellen.

[10] Vgl. Rainer Nicolaysen: „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“. Ein Hamburger Studentenprotest trifft den Nerv der Ordinarienuniversität, in: Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (Hrsg.): 19 Tage Hamburg. Ereignisse und Entwicklungen der Stadtgeschichte seit den fünfziger Jahren [Redaktion: Christoph Strupp], München, Hamburg: Dölling und Galitz 2012, S. 111‒126. Marc-Simon Lengowski: Von der „pragmatischen Variante der Studentenbewegung“ zum „1. befreiten Institut“ ‚1968‘ an der Universität Hamburg und seine lokalen Besonderheiten, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 99, 2013, S. 73‒103.

[11] Das schwierige Problem, ob Marie-Luise mit dem Bremer Reformpädagogen Fritz Gansberg (1871‒1950) verwandt war, konnte der Bremer Stadt- und Häuserhistoriker Peter Strotmann (* 1946) lösen (Die Graf-Moltke-Straße 7 in der östlichen Vorstadt Bremen, Domizil des Reformpädagogen Fritz Gansberg und seiner Großnichte Marie Luise Gansberg), der zugleich der Frage nachging, wo die engere Verwandtschaft von Marie-Luise ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatte. In der von ihm erstellten genealogischen Tafel sind ihre Ahnen in absteigender Linie angegeben.

[12] Verf.: Wissenschaft, Geschlecht, Gender, Terminologiearbeit ‒ Die deutsche Literaturwissenschaft, München: epodium 2017, darin: „Begrifflichkeiten im Wandel: Autorin, Schriftstellerin, Frauenkultur“ S. 60–91.

[13] Marie Luise Gansberg: Der Prosa-Wortschatz des deutschen Realismus. Unter besonderer Berücksichtigung des vorausgehenden Sprachwandels 1835–1855, Heidelberg, Philosophische Fakultät, Dissertation vom 22. Juni 1962, ungezählte Seite nach S. 313. Uwe Schweikert (Hrsg.): Jean Paul (Wege der Forschung; 336), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1974, darin: „Biographisches über die Verfasser der Beiträge“ S. 495‒497, hier S. 495f.: „GANSBERG, Marie-Luise: geb. 1936 in Bremen, Studium der Germanistik, Politik und Anglistik in Göttingen, Hamburg, Marburg, Heidelberg; 1962‒65 wiss. Assistentin in Heidelberg, 1965‒70 in München, seit 1970 in Marburg, dort akademische Rätin.“

[14] Der Assistenten-Flugblatt-Gruppe sind drei Beiträge gewidmet: Die Assistenten-Flugblatt-Gruppe ‒ Aktionsfelder, Orte, Kommunikationskanäle, Die Lebensläufe in den Dissertationen von Marie Luise Gansberg, Hans-Wolf Jäger, Paul-Gerhard Völker und Werner Weiland und Die Lehrveranstaltungen des Assistenten-Flugblatt-Kollektivsubjekts in den Vorlesungsverzeichnissen der Ludwig-Maximilians-Universität München.

[15] In die fachgeschichtliche Forschung eingeführt hat das Flugblatt Jörg Schönert: Walter Müller-Seidel in Konfliktkonstellationen an den Seminaren für Deutsche Philologie der LMU München in den Jahren um 1970 (2011), URL: http://www.walter-mueller-seidel.de/materialien.php.

[16] Die Seminare des Sozialistischen Studiums der Roten Zelle Germanistik WS 1970/71 [Redaktion: KPD-Aufbauorganisation, Proletarische Linke/Parteiinitiative (PL/PI), ROTZEK, ROTZING, ROTZÖK], in: Rote Presse Korrespondenz 2, 1970, Nr. 88, 30.10.1970, S. 11‒15.

[17] Domdey setzt sich mit der 68er-Zeit in dem folgenden Aufsatz auseinander: „Opiat der Kollektivität“. Adorno versus Achtundsechzig, in: Matteo Galli, Heinz-Peter Preusser (Hrsg.), Deutsche Gründungsmythen (Jahrbuch Literatur und Politik; 2), Heidelberg: Winter 2008, S. 169‒178.

[18] Helmut Peitsch: „Warum wird so einer Marxist?“. Zur Entdeckung des Marxismus durch bundesrepublikanische Nachwuchswissenschaftler, in: Rainer Rosenberg, Inge Münz-Koenen, Petra Boden (Hrsg.), Der Geist der Unruhe. 1968 im Vergleich. Wissenschaft ‒ Literatur ‒ Medien, Berlin: Akademie Verlag 2000, S. 125‒152. Der Band erschien in der Reihe „LiteraturForschung“, herausgegeben von Eberhard Lämmert (1924–2015), 1996‒1999 Gründungsdirektor des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung. Vgl. zu Lämmert Endnote 13 in dem Projektbeitrag Verbandspolitik Schwarz auf Weiß, aber mit Zwischentönen im Hintergrund. Das Protokoll von Eva D. Becker zum Deutschen Germanistentag 7.–12. Oktober 1968 in Berlin.

[19] Maschinenschriftliche Briefkarte von Marie Luise Gansberg an Friedrich Sengle, ohne Ort, 1.1.1968, Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf: Nachlass Friedrich Sengle.

[20] Zur gleichen Themenstellung lieferte Marie-Hélène Quéval (* 1949) mit Ein ganzes Land steht still und denkt nach! eine ergreifende Beschreibung der Vorgänge vom Mai 68.

[21] Bd. 2: Régis Debray: Die Grenze. Ein gewiefter Bursche. Zwei Erzählungen, Bd. 3: Marx-Chronik. Daten zu Leben und Werk. Zusammengestellt von Maximilien Rubel, Bd. 4: Dmitrij Lichatschow: Nach dem Formalismus. Aufsätze zur russischen Literaturtheorie. Hrsg. von Alexander Kempfle, Bd. 5: Erich Fried: Zeitfragen. Gedichte, Bd. 6: Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum und andere Schriften. Ausgewählt von Hans G. Helms, Bd. 7: Reinhard Lettau: Feinde, Bd. 8: Tadeusz Różewicz: Entblößung. Erzählung, Bd. 9: Richtlinien und Anschläge. Materialien zur Kritik der repressiven Gesellschaft. Hrsg. von Albrecht Goeschel, Bd. 10: Stanisław Jerzy Lec: Letzte unfrisierte Gedanken. Aphorismen. Hrsg. von Karl Dedecius, Bd. 11: Günter Kunert: Die Beerdigung findet in aller Stille statt. Erzählungen, Bd. 12: Peter Hamm (Hrsg.): Kritik ‒ von wem/für wen/wie. Eine Selbstdarstellung deutscher Kritiker.

[22] Diese Aussage deckt sich mit der bibliographischen Zusammenstellung in Punkt 9 („Zitierte und weiterführende Primär- und Sekundärliteratur in chronologischer Abfolge“) des Aufsatzes von Julian Klüttmann.

[23] Goeschel verfasste für den Band ein Nachwort, das der Hanser-Verlag nicht drucken wollte. Der folgende kurze Auszug wurde auf der Grundlage der Druckfahne erstellt: „Kritische Theorie hätte weiter in solche Reflexion aufzunehmen, daß unter den Bedingungen einer Integration der Einzelnen in die Leistungsgesellschaft durch präverbal-unbewußte Mechanismen eine aufs Begrifflich-theoretische reduzierte Veröffentlichung kritischer Theorie stets in der Gefahr ist, sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Heute, da der Schmerz übers nichtgelebte Leben, über die verunmöglichten Möglichkeiten auf die psychosomatische Ebene regrediert und besser von einem ‚Unterbewußtsein von Nöten‘ die Rede wäre, wird in dieser reduzierten Weise veröffentlichte kritische Theorie allzuleicht zum Vehikel halluzinatorischer Befriedigung einer bestimmten Kulturkonsumentenschicht. Wo auf diesem Wege eingreifende Praxis ersetzt wird durch ‚Bescheidwissen‘, festigt in der Tat ‚Aufdeckung von Repression … diese selbst‘, wie Frank Böckelmann in einem in diesen Band aufgenommenen Aufsatz über Kulturindustrie anmerkt.“

[24] Vgl. hierzu unter anderem Hans-Horst Henschen, Reinhard Wetter: Anti-Olympia. Ein Beitrag zur mutwilligen Diffamierung und öffentlichen Destruktion der Olympischen Spiele und anderer Narreteien. Mit einem Exkurs von Günter Nahr und einem Münchner Bilderbogen von der Projektgruppe Raum 86, München (Reihe Hanser; 94), München: Hanser 1972.

[25] Vgl. Wolfgang Kraushaar: Der Zeitzeuge als Feind des Historikers? Neuerscheinungen zur 68er-Bewegung, in: Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung 8, 1999, 6, S. 49‒72. Ders.: Die blinden Flecken der 68er Bewegung, Stuttgart: Klett-Cotta 2018.