Literatur im Lichthof - Zeitblende

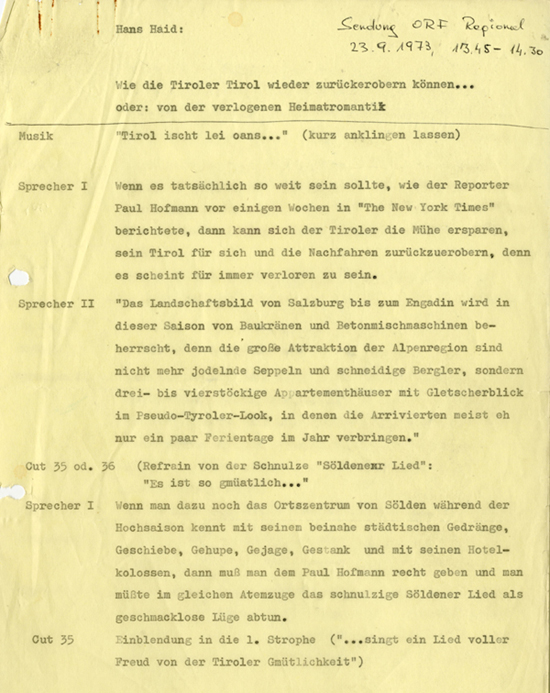

Typoskript für eine Regionalsendung im ORF am 23.9.1973, Bio-bibliographische Informationen zu Haid finden sich im „Lexikon Literatur in Tirol“, das Bestandsverzeichnis des Vorlasses von Haid auf der Homepage des Brenner-Archivs (Sammlung Hans Haid).

Erika Wimmer: Ikarus und kein letzter Versuch: Klaus Mazohls Doppelstücke.

Diese Stücke haben eine ungewöhnliche Form: sie wurden konzipiert als Tragikomödien der Art, daß das Thema auf derselben Szene zuerst tragisch, dann komisch durchgeführt wird; welche Form aber das älteste europäische Theater zum Vorbild hat nach der Erkenntnis, daß Lachen und Weinen nur die zwei Seiten eines Ganzen sind und uns zusammen erst als Menschenbild zeigen. Eine solche Form nötigt zu Beschränkungen, doch ist die Beschränkung ja die Wurzel der Fülle des Theaters: im vereinfachten Raum werden die tragischen Gegensätze überdeutlich und also faßbar, und das auf demselben Grund befreite Lachen gewinnt eben aus diesem Grund die tiefere Resonanz. Die ungewöhnliche Form liegt demnach darin, dass anders als bei der geschlossenen Tragikomödie (auch solche hat der Autor später verfasst) zwei eigenständige Stücke am selben Abend auf die Bühne kommen, bei ein und demselben leicht variierten Bühnenbild. Wie Mazohl seine Theorie im Text umsetzte, mit welchen Verknüpfungen er arbeitete und was er damit beabsichtigte, sei im Folgenden anhand seines ersten Doppelstückes vorgeführt. Vom richtigen und falschen Leben Mazohls Erstling Ikarus! Ikarus! / Ein letzter Versuch (datiert auf April-Mai 1961) thematisiert im ersten und tragischen Teil einerseits die Verfolgung einer jungen Frau durch sensationsgierige Boulevardjournalisten, andererseits die unabsehbaren Folgen eines Kriegstraumas. Man darf davon ausgehen, dass der Autor die zeitgenössische Literatur verfolgte und zu einem Gutteil kannte, dass er Dürrenmatt, Frisch, Böll und andere wichtige Vertreter der deutschsprachigen Literatur der 1950-1960er Jahre las, was im Übrigen auch seine in Privatbesitz hinterlassene Bibliothek bezeugt. Bölls Erzählung Die Verlorene Ehre der Katharina Blum ist allerdings erst 1974 erschienen, sie kann Mazohl nicht als Themenvorgabe gedient haben. Man darf im Weiteren davon ausgehen, dass er nicht nur die Regionalpresse konsumierte, sondern auch deutsche und österreichische Zeitungen las, dass er sich als Journalist außerdem mit den Praktiken des Boulevard auskannte und man darf sicher sein, dass er sie zutiefst verabscheute. Interessant ist, dass er das Thema Boulevardpresse relativ früh aufgriff, bevor etwa der mächtige Springer-Konzern und seine Machenschaften im Zuge der 1968-Bewegung eine Zeitlang fast täglich in die Schlagzeilen kamen. Mazohls Kritik an der Presse ist gewiss vom Zeitgeist, vom zunehmenden Unmut gegenüber Machtstrukturen aller Arten und Couleurs beeinflusst gewesen. Dazu kommt, dass er ein Kenner und Anhänger von Karl Kraus war und dessen Pressekritik schätzte. Was die Presse, was überhaupt Geschriebenes und Gesprochenes anrichten kann, wird in der Tragödie wie auch in der Komödie thematisiert.

Typoskript von Klaus Mazohl, Zwei Seiten derselben Medaille Die Verknüpfungen der beiden Teile des Doppelstücks sind auf der Ebene der Motivik am eindeutigsten nachzuvollziehen: Stehen in Ikarus! Ikarus! die skrupellosen Journalisten im Mittelpunkt, so ist in Ein letzter Versuch die Presse das Medium, dessen sich der verarmte Treppwitz bedient, um seine pseudogebildeten und eitlen Ergüsse zu verbreiten; die Zuschauer lachen darüber, doch Monika als Monique geht dem in der Zeitung publizierten Geschwafel auf den Leim und betet Treppwitz an. Mit viel Humor zeigt Mazohl, wie sehr man mittels Sprache manipulieren, ja sogar an der Nase herumführen kann. Die Sprache als Schlüssel Der Titel des zweiten Stücks Ein letzter Versuch signalisiert, dass die durch die Großmutter geleistete Offenlegung eines alten Familienmusters auch dessen endgültige Auflösung ermöglicht, zumindest potenziell. Insofern ist das Ende des Stücks nicht einfach ein happy end für das Liebespaar Margit und Manfred. Sieht man die Protagonisten beider Stücke als Repräsentanten der noch im Alten verhafteten Gesellschaft der frühen 1960er Jahre, so könnte Mazohl auch eine Lösung auf gesellschaftlicher Ebene im Auge gehabt haben. Es spricht einiges dafür, dass er mit dem Stück der Utopie Ausdruck geben wollte, dass die Geister der (Kriegs-) Vergangenheit vertrieben werden können, wenn sich die Gesellschaft nur ausreichend bewusst macht, wie eben diese am Leben erhalten werden und wie sie funktionieren.

|

|||

zeitblende.html - zeitblende.html

Haid zeigte sich Ende der 1960er Jahre überzeugt, dass der Dialekt für die Lyrik besser geeignet sei als die Hochsprache. Damals war diese Übertreibung – vor allem auch in Tirol – noch angebracht. Die Mundartdichtung hatte es bitter nötig, neue Perspektiven zu entwickeln. Inzwischen hat sich die Dialektdichtung längst als – wenn auch kleines Segment – in der kanonisierten Literatur etabliert und unterliegt selbstverständlich denselben Bewertungskriterien. Es geht auch hier um eine gelungene Verbindung von Form und Inhalt, von Rhythmus und Sprachmelodie, um die Ausgewogenheit der Sprachilder usw. Und doch stellen die Gedichte von Haid eine besondere Herausforderung dar. Denn eigentlich kann nur jemand, der im Ötztal aufgewachsen ist, die besonderen Qualitäten dieser Gedichte würdigen. Denn ohne des Ötzalerischen mächtig zu sein, sind die Leseversuche zum kläglichen Scheitern verurteilt. Die Leser tun also gut daran, sich die CD zu besorgen, auf dem diese Gedichte von Haid selbst gelesen und von Toni Burger musikalisch begleitet werden. Aber auch das reicht immer noch nicht aus. Denn jetzt liegen zwar Wortklang und Rhythmus in der Haid’schen Version vor, aber die Bedeutungsebene erschließt sich noch immer nicht. Die beigegebenen ‚Lesehilfen‘ können da nur bedingt weiterhelfen. Denn für bestimmte Ausdrücke gibt es keine Entsprechungen im Hochdeutschen und zudem hat der Dialekt von vornherein eine Tendenz zur Verknappung, die ebenso schwer zu vermitteln ist wie die daraus resultierenden Mehrdeutigkeiten.

Haid zeigte sich Ende der 1960er Jahre überzeugt, dass der Dialekt für die Lyrik besser geeignet sei als die Hochsprache. Damals war diese Übertreibung – vor allem auch in Tirol – noch angebracht. Die Mundartdichtung hatte es bitter nötig, neue Perspektiven zu entwickeln. Inzwischen hat sich die Dialektdichtung längst als – wenn auch kleines Segment – in der kanonisierten Literatur etabliert und unterliegt selbstverständlich denselben Bewertungskriterien. Es geht auch hier um eine gelungene Verbindung von Form und Inhalt, von Rhythmus und Sprachmelodie, um die Ausgewogenheit der Sprachilder usw. Und doch stellen die Gedichte von Haid eine besondere Herausforderung dar. Denn eigentlich kann nur jemand, der im Ötztal aufgewachsen ist, die besonderen Qualitäten dieser Gedichte würdigen. Denn ohne des Ötzalerischen mächtig zu sein, sind die Leseversuche zum kläglichen Scheitern verurteilt. Die Leser tun also gut daran, sich die CD zu besorgen, auf dem diese Gedichte von Haid selbst gelesen und von Toni Burger musikalisch begleitet werden. Aber auch das reicht immer noch nicht aus. Denn jetzt liegen zwar Wortklang und Rhythmus in der Haid’schen Version vor, aber die Bedeutungsebene erschließt sich noch immer nicht. Die beigegebenen ‚Lesehilfen‘ können da nur bedingt weiterhelfen. Denn für bestimmte Ausdrücke gibt es keine Entsprechungen im Hochdeutschen und zudem hat der Dialekt von vornherein eine Tendenz zur Verknappung, die ebenso schwer zu vermitteln ist wie die daraus resultierenden Mehrdeutigkeiten.

Es ist gerade in der zeitgenössischen Kunst eine gängige Praxis, ein Ding von zwei unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen bzw. dasselbe Phänomen in Variationen vorzuführen und damit zu signalisieren, dass es nicht nur eine Wahrnehmung, sondern viele, nicht eine einzige Wahrheit, sondern mehrere gibt. Und seit jeher ist es ein Verfahren kritischer, ja gesellschaftskritischer Kunst, Eindimensionalität aufzubrechen und bestehende Scheuklappen abzulegen, mit Möglichkeiten zu spielen oder multiperspektivisch zu arbeiten. Diese Instrumentarien bringen per se schon zum Ausdruck, dass die Dinge nicht so einzementiert sind, wie dies auf Seiten der Macht gerne behauptet wird.

Es ist gerade in der zeitgenössischen Kunst eine gängige Praxis, ein Ding von zwei unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen bzw. dasselbe Phänomen in Variationen vorzuführen und damit zu signalisieren, dass es nicht nur eine Wahrnehmung, sondern viele, nicht eine einzige Wahrheit, sondern mehrere gibt. Und seit jeher ist es ein Verfahren kritischer, ja gesellschaftskritischer Kunst, Eindimensionalität aufzubrechen und bestehende Scheuklappen abzulegen, mit Möglichkeiten zu spielen oder multiperspektivisch zu arbeiten. Diese Instrumentarien bringen per se schon zum Ausdruck, dass die Dinge nicht so einzementiert sind, wie dies auf Seiten der Macht gerne behauptet wird.