Also hinein. »Joseph Beuys. Parallelprozesse«. Seit dem 11. September gibt es in der K20-Kunstsammlung in Düsseldorf eine Ausstellung. Auf der zweiten Etage in einer Art Kinosaal bietet man zwei Filme an. Zunächst eine Art Portrait von Werner Krüger »Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler«. Der Film ist von 1979 und dauert 53 Minuten. Wir kamen zu spät und sahen nur noch die letzten fünf Minuten mit der Honigpumpe und seltsam verschraubten Erklärungen von Peter Fricke als Sprecher. Dann ging es weiter mit einer WDR-Produktion aus dem Jahr 1970. Eine Diskussion mit dem Titel »Provokation – Lebensstoff der Gesellschaft. Kunst und Antikunst«.

»91.40 min.« steht auf dem Zettel. Die Sendung ist in schwarz-weiß; man sieht einen überfüllten Saal. Wieland Schmied moderiert die Diskussion mit Beuys, Max Bense, Arnold Gehlen und Max Bill. Beuys sitzt dort ohne Hut; seine Haare sind schütter nach vorne gekämmt. Schnell beginnt er zu schwitzen. Es wird sehr viel geraucht. Im Prinzip ist Beuys der Star der Sendung. Bense wirft ihm Verwässerung des Kunstbegriffs vor. Gehlen spricht von Phrasen, wenn Beuys seinen Kunstbegriff erläutert. Ich erschrecke, weil ich ihm eigentlich zustimme. Beuys ist rhetorisch geschickt; er sagt mit vielen Worten wenig. Schnell betont er den politischen Impetus seiner »Antikunst«. Er definiert den Begriff Revolution, der eine Mischung aus Marx und Pippi Langstrumpf zu sein scheint. Er spricht von »Bewusstseinserweiterung«. Die Interpretationsmöglichkeiten sind vielfältig. Bense diskutiert mit Furor, fast erheitert. Beuys möchte, dass zur Not bis in den frühen Morgen diskutiert wird. Nach einer halben Stunde meldet sich Max Bill und sagt, dass er das nicht möchte. Der schönste Satz ist von Beuys an Bense gerichtet: »Über Rubens diskutiere ich mit Ihnen nicht.« Die Diskussion ist, obwohl sie ein bisschen kreisend daherkommt, belebend; ich glaube nicht, dass es in den letzten zehn Jahren im Fernsehen etwas ähnliches gab. Entweder die Diskutanten werden sehr schnell verletzend und persönlich oder sie schweifen ab. Hier passiert das erste gar nicht und das zweite wird nicht zugelassen. Man diskutiert in der Sache sehr hart und scharf, aber nie böse. Nach rd. 45 Minuten bricht die Aufführung ab – und es beginnt sofort von vorne. Ein Fehler? Vielleicht durch die Handwerker, die im Saal herumgehen?

Wir verlassen den Kinosaal und gehen nach unten in den abgedunkelten Raum. Ständig müssen wir unsere Karten vorzeigen, die immer wieder erfasst werden, obwohl eine Frau meinte, sie könnte sehen, dass wir schon einmal »eingecheckt« hätten. Die ersten Installationen sind zu sehen. Viele Leute laufen mit Kopfhörern und einem Gerät herum. Sie lassen sich die Sachen erklären. An einer Seite steht ein Fernseher. Dort läuft ein Film, der zeigt, wie Beuys einige Stangen in einen Raum stellt. Er ist untermalt mit pastoraler Musik, die Beuys‘ Performance eine religiöse Gravität verleiht. Er wirkt wie ein Guru. Ein bisschen erinnert er mich optisch an Klaus Kinski. Die Schilder zu den Exponaten auf der Wand sind sehr klein; ich kann sie schlecht lesen. In anderen Räumen hängen Zeichnungen oder das, was man dafür hält. Die meisten sind sehr früh; ab 1947, viele 1950er Jahre. Immer sind die Materialien aufgeführt, mit denen Beuys gearbeitet hatte. Bleistift auf Karton beispielsweise. Oder auf vergilbtem Papier. Schön ist auch das Accessoire: Fettspuren auf Papier, was mich an Bücher aus der Stadtbibliothek erinnert. Es hängen auch Papier- oder Kartonfetzen, auf denen eine Schokolade klebt. Manchmal werden auch die Stoffe Eisenhydroxid oder Eisenchlorid erwähnt. Und manchmal auch Hasenblut. Mir kommt der Gedanke, Beuys als »Blut-und-Boden«-Künstler zu betiteln, finde aber keine Verbindung zu »Boden«.

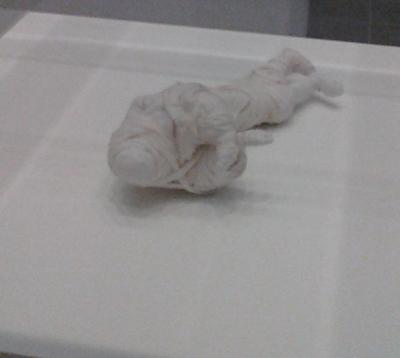

Viele der Zeichnungen sind kaum zu sehen, nur zu erahnen. Einiges wirkt wie Gekrakel. Die »Zwei Frauen« sind sehr schön und auch mit Hasenblut gemalt. In der Mitte des Raumes sind kleine Figuren oder Gegenstände. Ein kleines Fässchen mit Schmiere und einem Schraubenzieher darin. Oder abstrakte Frauentorsi. Und dann ein »Krieger« – eine kleine Gipspuppe, die in Mull eingewickelt ist. Der Krieger liegt auf dem Boden der Vitrine; die Stellung deutet an, dass er verletzt oder tot ist. Ich denke sofort an Bilder aus dem Russlandkrieg 1942/43 und an Marcel Beyers Buch »Kaltenburg«, in dem die »Achse« Beuys, Sielmann und Konrad Lorenz miterzählt wird.

Einige größere Installationen ragen in den Gang hinein. Die Museumswärter machen die Leute darauf aufmerksam, nicht irrtümlich auf einen Gegenstand des Kunstwerkes zu treten. Im Gang steht auch eine Badewanne, aber da hatte ich schon die Schlitten gesehen: »The Pack (das Rudel)«. 24 Schlitten, die aus einem alten VW-Bus herauszuquellen scheinen. Der VW-Bus als Uterus. Auf jedem Schlitten befinden sich eine große Stablampe und eine Filzdecke. Ferner eine Art Plastik, die von Ferne an ein aufgeschnittenes, vergammeltes Brötchen erinnert. Die Schlitten stehen in einer Formation. Alle Schlitten haben einen Bremshebel. Auf der linken Kufe steht vorne »-BEUYS«. Der vordere Schlitten hat die Gegenstände spiegelbildlich zu allen anderen geordnet. Die Installation ist beeindruckend, weil sie sofort Assoziationen hervorruft. Niemals passen diese 24 Schlitten in dem VW-Bus. Es muss also eine Art Metamorphose stattgefunden haben. Und wer soll mit ihnen befördert werden? Einwanderer? Außerirdische? Eine Darstellung aus einer Endzeitwelt? Ich mag meinen Blick gar nicht mehr lösen von diesen Schlitten. Der VW-Bus ist angeblich von 1961, war also zum Zeitpunkt der Erstinstallation schon acht Jahre alt. Er wirkt sehr alt; teilweise sieht man Rost. Dieser Eindruck tut der Intensität der Installation jedoch keinen Abbruch. Die Anordnung der Schlitten ist anders als auf vielen Fotos. Ich finde dies sehr ansprechend; fast erscheint es mir logisch. Ich erinnere mich an die Frage Gehlens in der Fernsehdiskussion, warum er keine Kinderwagen genommen habe. Beuys schien die Frage zu gefallen, weil sie eine Widmung mit seinem Werk ausdrückte und antwortete belustigt: »Die Kinderwagen sollen Sie nehmen.«

Zum Aufgang in die 2. Etage zum 2. Teil der Ausstellung hört man vom Band unaufhörlich (auf der Treppe am deutlichsten, lautesten) Beuys‘ »Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee«. Kurz verharre ich und gebe mich diesem Singsang hin, der eine hypnotische Wirkung entfaltet. Oben angekommen sieht man unter anderem die Honigpumpe. Fast an der Wand stehen silbrige Fässer mit schwarzem Material kontaminiert. Beuys mochte offensichtlich alte Materialien, die er »retten« wollte vor dem Müll. Er wollte ihnen eine Form von Würde wieder zukommen lassen. Das »Ding« sollte wieder »Ding« sein, nicht nur bloßer Gegenstand. Fast erinnert es mich an Hofmannsthal. Und obwohl abwesend, ist der Mensch immer auch anwesend. Und sei es als jemand, der das Gebiet, die Installation, den Raum verlassen hat und nun über die Abwesenheit gesehen werden muss. Das ist besonders stark bei »vor dem Aufbruch aus Lager I«. Und manchmal glaubt man, die Gebilde und Skulpturen seien Überbleibsel wie seinerzeit das eingeschmolzene Leben nach dem Ausbruch des Vulkans bei Pompeji oder aus einem Tarkowskij-Film, der eine Situation nach einem Atom-GAU zeigt.

Wie bei Kunstobjekten üblich, werden überall die verwandten Materialien angegeben. Bei Beuys ist das kompliziert und ähnelt Aufzählungen, die man bei Gedächtnisspielen einübt. Nahezu alle Gegenstände, die Beuys verwandt hat, zeigen Gebrauchsspuren. Sie kommen mir vor wie alte Tiere, die hier ihr neues Heim bekommen. Eine Installation besteht unter anderem aus zwei Leichentischen, die in der Mitte durchgelegen sind:

Man stellt sich vor, wie dort die Leichen gelegen haben müssen. Und wie diese Tische gelitten haben und jetzt endlich »befreit« sind.

In diesen naiv-kindlichen Situationen ist man geneigt zu glauben, Beuys »zu verstehen«. Vermutlich ist nichts abwegiger. Mit seinem Kunst- und Künstlerbegriff habe ich nie etwas anfangen können. Er hat damit denen geschmeichelt, die auch Künstler sein wollten und im Stillen sagten, das könnten sie auch. In Wirklichkeit war er ihnen in den 1960er und 70er Jahren voraus. Beuys war charismatisch und verstand es wunderbar, die Medien einzusetzen. Der späte Beuys war dann fast nur noch ein Hampelmann, der sogar ein Lied gegen Reagan sang, welches zum Werbespot für die aufkommenden Grünen wurde und endgültig seinen Ruf als Pionier der Ökologiebewegung zementierte. Da war er, der frühere Avantgardist, längst ein Agit-Pop-Veteran, der vermutlich auch noch im Musikantenstadl aufgetreten wäre, wenn man ihn gelassen hätte.

Der Besuch im K20 ist nicht nur wegen der vielfach verfallenden Materialien eine Zeitreise. Er ist manchmal sogar eine Beschwörung der alten Bundesrepublik mit all ihren Problemen und Diskursen. Man kommt ein bisschen ins Schwelgen, wenn man das sieht und fragt sich, ob Beuys heute bloggen würde oder einen Facebook-Account hätte (beides vermutlich ja). Man verlässt die Ausstellung mit einer gewissen Melancholie. Die wird fast glücklicherweise durchbrochen, als ein freundlicher Angestellter unsere Karten noch zum »auschecken« haben möchte. Wir hatten sie schon im Rucksack untergebracht. Und ich denke: Mein Gott, Beuys und die elektronische Karte – das muss doch auch mal in eine Installation.

Die Ausstellung ist noch bis zum 16.01.2011 zu besichtigen.

Interessant. Haben Sie auch noch ein Foto vom VW-Bus-Schlitten-Werk?

Ich bin sicherlich vor Januar noch mal in Düsseldorf, hoffentlich habe ich auch die Zeit, da hin zu gehen…

#1

Im ersten Link gibt’s eine Art Slide Bar von Exponaten; darunter auch das »Rudel«. Hier der Ausschnitt mit Gehlen…

#2

Dass jede/r Künstler wäre: heißt ja gerade, dass n i c h t jeder malen muss…

<<Mit seinem Kunst- und Künstlerbegriff habe ich nie etwas anfangen können. Er hat damit denen geschmeichelt, die auch Künstler sein wollten und im Stillen sagten, das könnten sie auch. <<

Trifft zu, und schön, wenn jemand offen sagt, was ihm/ihr unzugänglich ist.

Ein Interessantes am Phänomen-Aspekt von Beuys ist, dass er tatsächlich sehr ernsthaft versucht hat, die Sphäre der Kunst (Objekte u.ä.) zu überschreiten (nachdem er sie in höchst meisterlicher Weise durchquert hatte) – wohingegen heutige Adepten es mit nichts eiliger haben, als in eben diese Sphäre Kunst hineinzukommen – nicht selten mit genau solchen Handlungen etc., die bei Beuys noch den Aspekt von »hinter-sich lassen« hat, also etwa politisch und gesellschaftlich sehr konkret angelegte Aktionen (Hamburger Spülfelder entgiften u.ä.).

Der Kunstbegriff hat sich erweitert (der Marktbegriff auch).

Aber gewiss meinte J.B. eben gerade nicht, dass nun jedes Malkrakelchen schon Kunst sei bzw. sein müsste. Im Gegenteil.

Als Bildhauer war er u.a. auch so spannend, weil er als einer der ersten Zeit/lichkeit in die Genese von Raum/Form einbezogen hat. (Das thematisieren auch viele Zeichnungen.)

Schön ist, trotz Nicht-Verstehens weiter hinzusehen. :-)

#3

Ich habe ihn immer so verstanden, dass das Diktum, jeder könne ein Künstler sein die schöpferische Potenz eines Menschen ausmacht. Diesbezüglich hätte er dann vermutlich tatsächlich recht. Die Frage ist nur, inwieweit Kreativität und Schöpferkraft ausgeprägt sind. Für den einen reichts dann zu einer zündenen Idee – beim anderen zu einem umfangreichen Werk. Ich finde dann ein solches Postulat einfach nur ungenau. (Übrigens nicht weit von Warhols Ruhm für fünfzehn Minuten entfernt.)

#4

Jeder Mensch ist ein Künstler.

Ich weiß über Beuys fast nichts, und bin – mehr zufällig als suchend – gerade auf seine letzte Rede gestoßen (Teil1, Teil2). In Teil 2 (ungefähr ab Minute 4) kommt Beuys auf etwas zu sprechen, das (scheinbar) auf diesen Satz Bezug nimmt (Er spricht vom plastischen Prinzip im Hinblick auf die [Um]Gestaltung des Sozialen, das Weiterreichen der Flamme, das alle betrifft).

[EDIT: 2010-09-26 21:10]

#5

Kein Beuys-Freund mehr.

Ich sah mal (in den 80ern) ein frühes Photo mit Beuys, auf dem er neben seinen damaligen Förderern (ein Brüder- oder Ehepaar?) saß. Seine Haarfrisur ließ mich von einem zum anderen Moment vom Beuysjünger (seit den späten Sechzigern) zum Ablehner werden. Auf dem Photo hatte er noch keinen Hut auf.

Beuys hatte damals offensichtlich nur noch an bestimmten Stellen Haare und die ließ er wachsen, kämmte sie nach vorne und klebte sie mit Öl oder Creme fest. Da diese nach vorn bis in die Stirn gelegten langen Fransen auch noch tiefschwarz glänzten nahm ich zudem an: gefärbt.

Aha, dachte ich, so einer ist das: kein Ego, kein Selbstvertrauen, versteckt sogar seine frühe Glatze, so wie viele Jahre später Herr Lindenberg (ein nuschelnder Schlagersänger) unter einem Hut, den er dann als sein »Wahrzeichen« verkaufte.

Ein Picasso mit dem gleichen Haarproblem hatte das nicht nötig.

Komisch, was einem so alles zu Beuys einfällt und wie man seine Kunst-Urteile manchmal fällt oder gar radikal ändert. Aber (sorry:) Beuys‘ Werk ist ja genau so komisch. Deshalb neh’m ich mir die Freiheit, diese kleine Beobachtung hier mitzuteilen.

Vielleicht findet einer das erwähnte Foto irgendwo: Beuys, in der ersten Reihe bei einer Veranstaltung, und links und rechts neben ihm seine beiden Förderer. Er schaut etwas unglücklich. Kein wunder bei dieser Haarfrisur! Der berühmte Herr Breslauer, wunderbarer klassischer Kellner in der Paris-Bar bis in die achtziger Jahre, hatte seine Haare ähnlich seltsam gestylt. Aber der hatte Stil und hat sich nicht als Künstler verkauft.

(ich fand leider nur ein ähnliches Beuys-Foto, leider nicht ganz so entlarvendes, bei einer intensiven www-Suche:

http://www.kultur-online.net/files/exhibition/joseph_beuys_1960.jpg [Link inzwischen inaktiv – G. K.]

#6

Komisch, das mit dem Selbstbewusstsein bzgl. seiner Haare meinte meine Frau auch. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Später war ja Beuys nur noch mit Hut zu sehen (ähnlich wie heute Udo Lindenberg). Dass Beuys durchaus Komplexe hatte – das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Aber ob das auf seine Kunst transformierbar ist? Ich weiss nicht…

#7

Beuys hat einfach früh verstanden

dass es um ein Marketingding geht – ein Wiedererkennungszeichen. Heute hat das jeder, und das nervt entsprechend. Damals war das aber noch etwas, das sich mit dem messianischen Zug bei ihm in Einklang bringen lassen konnte: Der Verkünder / Schamane muss sich als solcher erkennbar machen.

(Und außerdam hatte auch er manchmal genug von sich, und wollte, indem er seine Verkleidung wegließ, unerkannt in Oberkassel einkaufen gehen. Da konnte man dann mit ihm über die Qualität von Kartoffeln im Sack reden…)

[EDIT: 2010-10-02 14:23]

#8

Jeder Mensch ist ein Künstler

ist ein Satz, der eine Aussage über Menschen macht und nicht über Kunst. Er ist auch eine gute Antwort auf den Geniekult des 19. Jahrhunderts, der wiederum nichts weniger ist, als passé. Und es ist ein Jammer, dass sehr viele Menschen glauben, sie seien unkünstlerisch oder nicht kreativ.

#9

Und es ist ein Jammer, dass sehr viele Menschen glauben, sie seien unkünstlerisch oder nicht kreativ.

Ist es. Andererseits kann man Kreativität wahrscheinlich nicht erzwingen (und soll es auch nicht).

Aber ich glaube so einfach kann man sich nicht aus der Affäre ziehen: In dem Satz sagt steckt auch ein bestimmtes Verständnis von Kunst und Künstler. Mein Einwand wäre, auf die Literatur gewendet, dass nicht jeder Text Literatur ist, dass der Leser das weiß, und nicht jeder (ohne Übung) solche Texte schaffen kann. Ergo, ist nicht jeder Mensch (ohne weiteres) Künstler.

#10

Kreativität sagt nichts über Künstlertum aus. Jemand kann kreativ sein, ohne Künstler sein zu »müssen«. Und umgekehrt (das erlebt man leider viel zu oft). Die Aussage ist – dabei bleibe ich – zu pauschal. Auch Beuys war nicht frei von Geniekult-Attitüden.

#11

Für mich handelt der Satz »Jeder Mensch ist ein Künstler« nicht davon, dass nun auch das Gedicht meines Onkels zum 60. Geburtstag seiner Frau, bei dem sich wirklich alles richtig reimt, als Kunst zu verstehen sei. Ich verstehe diesen Satz als ein politisches Statement. Beuys hat an der Düsseldorfer Kunstakademie das Mappenauswahlverfahren abgelehnt und alle Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, bei ihm zu studieren. Der Brief, den er damals an die jungen Leute geschrieben hat, ist schlicht und ergreifend liebevoll. Beuys schlägt darin vor, das Kunststudium zu beginnen und nach einem gewissen Zeitraum gemeinsam zu überprüfen, ob denn wirklich die Kunst der richtige Weg für einen ist.

Für mich bedeutet dieser Satz die Demontage gesellschaftlicher Institutionen und die Aufforderung, doch lieber zu malen, schreiben, musizieren als fernzusehen. Als ich ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, war er ein feiner Augenöffner für mich.

#12

Beuys schlägt darin vor, das Kunststudium zu beginnen und nach einem gewissen Zeitraum gemeinsam zu überprüfen, ob denn wirklich die Kunst der richtige Weg für einen ist.

Ich glaube, das illustriert ganz gut, was Gregor (?) und mich stört: Jeder völlig verallgemeinerte Begriff wird wertlos, weil er nichts mehr aussagt bzw. differenziert. Wenn die Feststellung zutreffend ist, und man überprüfen kann/muss ob Kunst der richtige Weg ist, dann ist nicht jeder Künstler. Dann widerspricht Beuys sich selbst, und wollte provozieren, Schranken einreißen, die Kunst von einem unnötigen Podest holen, oder was auch immer – das ist auch völlig in Ordnung, aber es befriedigt nicht recht, weil es inkonsequent bleibt (ich gebe aber sofort zu, dass man den Satz in seinem Kontext lesen müsste, ich habe nur leider nichts was über zwei Zeilen hinausgeht gefunden).

Auch den Augenöffner glaube ich sofort, aber andererseits: Erschwert er nicht die eigene Entwicklung und die Bewertung dessen, was man schafft, malt, schreibt, komponiert, wieder?

#13

Ich glaube, es geht bei diesem Satz überhaupt nicht ums Bewerten und Beurteilen. (Was ist Kunst, wer ist ein Künstler). Es geht genau ums Gegenteil: ums Ermöglichen.

#14

Schon, aber wenn ich jemandem sage: Probiere, schaffe, und du bist ein Künstler, dann versteht er u.U. das Geschaffene völlig falsch, nämlich als Kunst, was Beuys ja offenbar nicht meinte (ich finde es z.B. ungemein schwierig zu beurteilen, ob ein eigener Text gelungen ist oder nicht).

#15

Der Satz ist schlichtweg ungenau, wenn es dann irgendwann heißt, wir schauen nach, »ob denn wirklich die Kunst der richtige Weg« ist.

Natürlich war Beuys ein Provokateur, was sich auch daran zeigt, dass er seine Kunst durchaus als »Antikunst« apostrophierte, wobei dann »Antikunst« wieder Bestandteil der Kunst wurde. Ich fand solche Parolen immer langweilig. In diesem Fall vielleicht besonders, weil ich ziemlich sicher sagen kann, dass ich kein Künstler bin.

(Abgesehen davon sind mir Menschen suspekt, die von sich in den ersten fünf Zeilen oder drei Minuten behaupten, Künstler[in] zu sein. Zum Künstler ernennt man sich nicht selber, man wird dazu ernannt. Das ist übrigens auch gegen den Geniekult gerichtet.)

#16