Instant-Ideologie zum Aufgießen

Gemeinhin ist es nicht möglich, eine reale Reise in einen Staat zu unternehmen, der längst untergegangen ist. Wer sich jedoch eine Vorstellung von der UdSSR, die vor nunmehr 25 Jahren implodiert ist, machen will, kann sich ein Visum für Weißrussland besorgen. Dort kontrolliert der Staat nach wie vor mehr als 80 Prozent der Wirtschaft und damit auch den Großteil aller Arbeitnehmer. Wer in Ungnade fällt, verliert schnell seine Beschäftigung und die betriebseigene Wohnung; Loyalität hingegen wird mit beruflichem Aufstieg und mit Privilegien belohnt.

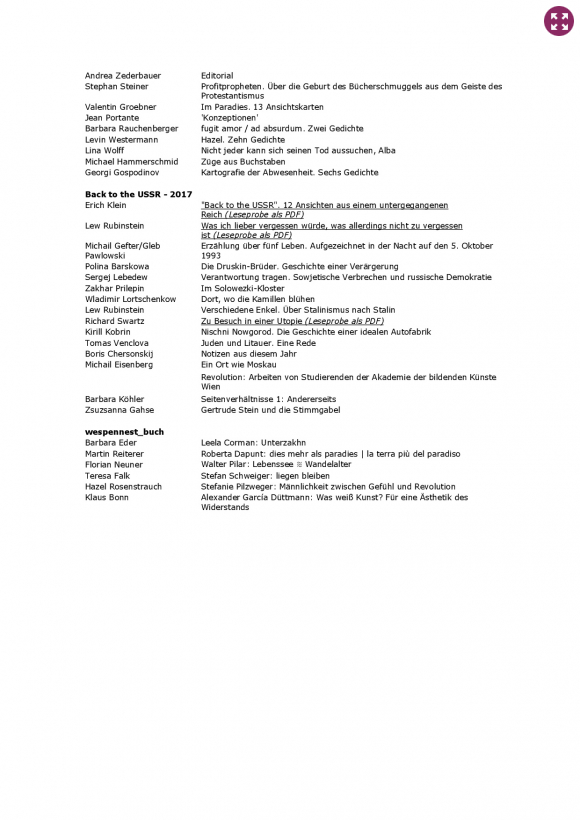

Der armchair traveller, der es vorzieht, sich diesem sowjetischen Setting nicht selbst auszusetzen, kann nun das neue wespennest zur Hand nehmen. Mit dem Schwerpunkt Back to the USSR ermöglicht Erich Klein eine bequeme Reise in das untergegangene Reich. Zwölf Texte, die Klein zum größten Teil selbst aus dem Russischen ins Deutsche gebracht hat, laden zu einer Expedition in die ideale Autofabrik von Nishni Nowgorod ein, zu einem Aufenthalt in den Kasematten des berüchtigten Solowezki-Klosters oder zu einem Streifzug durch die weißrussische Hauptstadt Minsk. Die eingangs erwähnten eindeutigen Herrschaftsverhältnisse in Belarus bildeten sich nicht zuletzt in der Architektur ab, meint der schwedische Journalist Richard Swartz in seinem Essay Zu Besuch in einer Utopie. Er gewinnt den Eindruck, dass Minsk

„aus einer einzigen, unendlichen Hauptstraße besteht, gesäumt von verschiedenen Palästen und Prachtbauten; der Rest der Stadt muss mit unverputzten Hinterhöfen vorliebnehmen und dem, was im Schatten der Utopie liegt“.

Wendet man diesen Satz in übertragenem Sinn auf die anderen Nachfolgestaaten der UdSSR an, ließe sich sagen, dass diese große Achse der Macht auf den ersten Blick nicht mehr existiert, die unverputzten Hinterhöfe der Gesellschaft sich aber von der Krim bis zur Barentssee und vom Prut bis zum Ochotskischen Meer allüberall finden lassen. In diesen Hinterhöfen gibt es viel Staub und viele üble Gerüche, besonders dann, wenn jemand die Mülltonnen der Geschichte öffnet und ihren Inhalt sortiert. Das tut zum Beispiel der 1995 verstorbene Historiker Michail Gefter mit seiner Erzählung über fünf Leben. Er beschreibt seine schmerzhafte Wandlung vom überzeugten Komsomol-Mitglied und Stalin-Verehrer zu einem Wissenschaftler, der, als er an einer „Sowjetischen Weltgeschichte“ schrieb, ins Zweifeln kam und schließlich feststellte, dass er

„als Marxist nicht imstande war, die Kriegsgeschichte diverser Länder und Völker sinnvoll zu erklären“.

Anders als die allermeisten seiner Kollegen zog er die Konsequenzen aus seinem ideologischen Dilemma und stellte sich gegen die Staatsmacht, was ihn nach und nach zum „Hungerleider“ und zu einer „verfolgten Kreatur“ werden ließ.

Intellektuelle dieses Formats hatten nicht nur zu Sowjetzeiten mit Repressionen zu rechnen. Wie das wiederholte brachiale Vorgehen gegen die Organisation Memorial beweist, macht sich im heutigen Russland bereits verdächtig, wer auch nur an die Opfer der stalinistischen Säuberungen erinnert. Stalin, so wird nach der Lektüre von Lew Rubinsteins Essay Verschiedene Enkel deutlich, bestimmt immer noch maßgeblich das Treiben im postsowjetischen Hinterhof. Er ist so etwas wie ein dunkler Keller, von dem jeder weiß, von dem aber nicht wirklich geredet wird, damit die Kinder nicht auf den Gedanken kommen, dort Entdecker zu spielen. Was die Zukunft Russlands angeht, ist der Dichter und Essayist Rubinstein eher pessimistisch. Der Romancier und Journalist Sergej Lebedjew hingegen fordert in seinem Artikel Verantwortung tragen noch ein, sich dem

„verbrecherischen, rechtswidrigen Charakter des sowjetischen Staates selbst, der in allen Aspekten seiner Innen- und Außenpolitik kriminell war“

zu stellen und die Konsequenzen zu ziehen. Mutige Worte, wenn man bedenkt, dass seit Putins Amtsantritt nicht nur die sichtbaren Relikte des Sowjetreichs, die Denkmäler und Museen, restauriert worden sind, sondern auch das wichtigste unsichtbare Monument der alten Macht: Das imperiale Selbstverständnis. Wieder wird der russische Patriotismus für eine aggressive, auf kurzfristigen Machtgewinn ausgelegte Außenpolitik missbraucht, wieder zehrt ein gewaltiges Waffenarsenal die dürftigen ökonomischen Grundlagen Russlands auf.

Ein wesentlicher Baustein des sowjetischen Hegemonialstrebens war die Garnison. Überall in den Satellitenstaaten des roten Reichs wurden Kasernen hochgezogen, gab es sowjetische Geschäfte und sowjetische Schulen. Eine solche hat auch Wolodja besucht, der Held aus Wladimir Lortschenkows Erzählung Dort, wo die Kamillen blühen. Wolodja kehrt nach Jahrzehnten an den Ort seiner Kindheit zurück, in ein ehemaliges Garnisonsstädtchen in Ungarn. Dort findet er nicht nur den verwitternden Wohnblock, in dem er aufgewachsen ist, sondern begegnet auf skurrile Weise auch seinen Eltern, seinen Schulkameraden und seiner Lehrerin. Sie erklärt ihm, dass von allen Bewohnern des Städtchens „energetische Kopien“ gemacht worden seien. Das „sowjetische Atlantis“ sei untergegangen, aber „sein Wesen, seine Energie blieb an den Kraftorten“.

„Tatjana Nikolajewna sagte:

- Wolodja, wir sind keine Vampire.

- Wir sind die energetische Kopie des Militärstädtchens.

(…)

- Wir sind wie … wie dehydrierte Lebensmittel.

- Im entscheidenden Moment gießt du einfach Wasser dazu, und alles wird wie früher.“

Aktueller kann man es wohl nicht formulieren, denn es darf angenommen werden, dass gerade neue russische Garnisonstädte entstehen, zwar nicht in Ungarn, aber auf der Krim und in der Levante, und niemand vermag vorauszusehen, welche Packung aus der sowjetischen Instant-Ideologie Putin als Nächstes aufreißen und aufgießen wird. Dort, wo die Kamillen blühen ist mit seinem hintergründigen Humor und seiner Poesie des Verfalls eine Ausnahme in Erich Kleins Kompendium. Ein, zwei Prosatexte mehr hätten die doch sehr dicht gesäten politisch-historischen Essays sicherlich ein wenig auflockern können.

Dafür wird der erratische sowjetische Schwerpunkt unter andrem von einigen stellenweise satellitenartigen Texten umkreist: Barbara Köhler zum Beispiel spricht in ihrer in Wien gehaltenen Vorlesung Seitenverhältnisse 1: Andererseits darüber, wie ihr Aufwachsen in der DDR, einem Land, in dem „AURORA ein Panzerkreuzer war“ ihre Sprache geprägt hat. Und auch den Bulgaren Georgi Gospodinov wehen in einem Gedicht mit dem Titel Zimmertausch Erinnerungen an das kommunistische Land seiner Kindheit an:

„Liegend in ein einem Zimmer, des

Best Western Hotels

des ex-östlichen Dresden

allein auf dem riesigen Doppelbett,

schwere Vorhänge, Fransen und Kordeln,

Nachtischlampe, monumentaler Kitsch

dort im Niemandsland des Nachmittags

(…)

zwei Stühle, der Tisch am Fenster,

rahmenloser Spiegel

und ein Handtuch daneben:

Erinnerung an das gleiche Zimmer einst

einer Kindheit im Osten.

Valentin Groebner gibt sich da weniger melancholisch. In Im Paradies beschäftigt er sich voll hintergründiger Ironie mit dem menschlichen Sehnsuchtsort par excellence, allerdings nicht mit jenem kommunistischer Prägung: Irgendwo in Sri Lanka gibt es ein Resort, das Kulturtreibende aus dem Westen magnetisch anzuziehen scheint, vielleicht, weil Hermann Hesse 1911 einige Zeit auf der Insel verbracht hat. Dort liegen dann der Schriftsteller, der Architekt und die Galeristin im Orchideengarten, „weißfleischig und nackert, ein bisschen wie die Engerlinge“ und lassen sich ayurvedisch verwöhnen, bevor sie sich am üppigen Buffet bedienen. Wie nebenbei flicht Groebner, der in Luzern Geschichte lehrt, historische Erzählungen vom Paradies in seinen Text mit ein. Anders als die einstigen sowjetischen Ideologen weiß er sehr gut, dass die Utopie nur dann für begrenzte Zeit genossen werden kann, wenn man sie durch ironische Distanz vor dem Umkippen in die Dystopie bewahrt. Und so ist sein ceylonesisches Urlaubsparadies so etwas die Poesie gewordene Gegenentwurf zu dem anfangs erwähnten Essay von Richard Swarz über die ideale weißrussische Hauptstadt Minsk.

Beteiligte Autor_innen an der Ausgabe wespennest 171

Fixpoetry 2017

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben