|

Belletristik

Romane, Erzählungen, Novellen

Blutige Ernte

Krimis, Thriller & Agenten

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen,

Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

Videos

Literatur in Bild & Ton

Literatur

Live

Veranstaltungskalender

Zeitkritik

Kommentare, Glossen & Essays

Autoren

Porträts, Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute

Shakespeare Stücke

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Mallarmé,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky

Die aktuellen Beiträge werden am

Monatsende in den jeweiligen Ressorts archiviert, und bleiben dort

abrufbar.

Wir empfehlen:

Andere

Seiten

Diskutieren Sie

mit Gleichgesinnten im

FAZ Reading Room

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

Riesensexmaschine

Nicht, was Sie denken?!

texxxt.de

Community für erotische Geschichten

Wen's interessiert

Rainald Goetz-Blog

|

Mitten ins

Herz und doch ein Stück vorbei

Peter

V. Brinkemper über Harald Bergmanns

dreiteiliges DVD-Film-Werk

»Brinkmanns

Zorn«

Harald

Bergmanns Kinofilm "Brinkmanns Zorn" ist ein kleines Meisterstück. Der Film über

und mit dem gleichnamigen radikalen Kölner-Antiliteratur-Beat-Poeten trifft

mitten ins Herz. Aber auch ein Stück weit an Brinkmann, den Begründer einer

neuen Literatur, vorbei. Rolf Dieter Brinkmann war das enfant terrible, der

zornige junge Mann, eine Ausnahmeerscheinung der westdeutschen Literaturszene.

1940 geboren in Vechta, in Köln lebend und schreibend, 1975 gestorben nach einer

Vortragsreise nach England in London, als ihn, den ewigen Fußgänger und

Passanten in den Städten und Metropolen der späten 60er und 70er Jahre, ein Auto

vor dem Lokal "Shakespeare's" tödlich anfuhr. Harald

Bergmanns Kinofilm "Brinkmanns Zorn" ist ein kleines Meisterstück. Der Film über

und mit dem gleichnamigen radikalen Kölner-Antiliteratur-Beat-Poeten trifft

mitten ins Herz. Aber auch ein Stück weit an Brinkmann, den Begründer einer

neuen Literatur, vorbei. Rolf Dieter Brinkmann war das enfant terrible, der

zornige junge Mann, eine Ausnahmeerscheinung der westdeutschen Literaturszene.

1940 geboren in Vechta, in Köln lebend und schreibend, 1975 gestorben nach einer

Vortragsreise nach England in London, als ihn, den ewigen Fußgänger und

Passanten in den Städten und Metropolen der späten 60er und 70er Jahre, ein Auto

vor dem Lokal "Shakespeare's" tödlich anfuhr.

Brinkmann war ein Bilder-, Ton- und Wortstürmer, Hardcore-Utopist und

Selfmade-Man mit Rhythmus im Blut, ein obsessiver Augen- und Ohren-Mensch, dabei

ein immer währender Sprechsänger ohne Gitarre. Er wollte die "hohe" Literatur

schlichtweg umkrempeln, sie vom Gehirn auf die Beine stellen, sie aus der

Betulichkeitsnische der klassischen Poesie und der linken Betroffenheitsepik

herausholen. Poetry sollte als körperlich spürbarer Song, als differenziertes

Seismogramm und hartnäckige Stimme mitten im aktuellen Leben ansiedeln -

zwischen (tristem) Alltag, sozialem Protest und musikalischem Beat und Rock.

Die musikalische Wut und der libidinöse Zorn, die Brinkmann versprühte, haben

auch nur bedingt

mit den Pop-Literaten der 90er Jahre zu tun, die ihn medienwirksam für sich

reklamierten. Vielleicht noch mit Rainald Goetz, aber doch eher mit Sartres Ekel

und Baudelaires Ennui, vor allem aber mit der amerikanischen Beatnik-Kultur und

den subversiven Tendenzen der Pop-Ära, dem existentiellen Erlebnishunger von

Sex, Drugs and Rock nRoll als Genuss-, Widerstands- und neuem Erfahrungsprinzip

(Brinkmann/Rygulla: "ACID").

Brinkmanns Zorn war eine explosive Mischung aus schonungslos nach außen

getragener selbstkritischer Angst vor dem eigenen starken Können, für dessen

Umsetzung zunächst die Kriterien fehlten, aber auch eine instinktive und

intelligente Aversion gegenüber dem eingeschworenen Getue der hochgestochenen

deutschen Bildungsphilister, Germanisten und Stipendiatenkünstler, die sich aus

seiner Sicht (in Rom) über Connections und schleimig gehandhabte Beziehungen nur

in weiteren Selbstbestätigungszirkeln, Interpretationsrunden und Applausspiralen

bewegten, während Brinkmann sich fast naiv einer lebendigen, externen und

extremen Lebenserfahrung hingab, die nach seinem wilden und doch zärtlichen

Empfinden für einen spürbaren Gehrhythmus, einen Walking Bass, in der Literatur

mit Kleinhirn, Schwanz und Schenkeln sorgte.

Oh, yeah

Brinkmann war

auf der Suche nach der Antiliteratur, nach der konkreten

leiblichen Erfahrung jenseits der verfloskelten Sprache, nach einer Erkundung

der unverfälschten, intensiven alltäglichen Wahrnehmung im urbanen Raum. Es ging

ihm um die radikale Reportage aus dem Hier und Jetzt, an der alle Sinne,

Nervenbahnen und Organe beteiligt sind, auch die Stimme mit ihren urtümlichen

Lauten, lustvollen und schmerzhaften Shouts, "oh, yeah", weit unterhalb der

abgehobenen begrifflich-diskursiven Sprache.

Mit Super-8-Filmen und Tonband-Aufnahmen dokumentierte Brinkmann selbst

zahlreiche Exkursionen aus der Wohnung in der Engelbertstraße, um die Ecke den

Kölner Ring, nahe der Aachener Straße, der Westachse zwischen Neumarkt-City und

Aachener Weiher. Brinkmann entwickelte eine fragmentarisch-flexible Art zu

sprechen und zu schreiben, eine filmische und auditive Schreibweise, ein

möglichst umittelbares Aufzeichungssystem, dass dem chaotischen Gedränge und der

Widersprüchlichkeit der Eindrücke in der Gegenwart gerecht wird, statt episch zu

filtern, zu verschönen und zurecht zu fälschen.

In einem ekstatischen Diskurs deutscher Flüche und amerikanischer

Dirty-Speech-Rhythmen artikulierte Brinkmann, wo auch immer er dazu

herausgefordert wurde, seinen wütenden Widerstand gegen jegliche ideologische

Scheinharmonisierung und Glättung der Erfahrung.

Schonungsloses Programm gegen normierte Sprachvorstellungen

Brinkmanns gegen

andere und sich selbst schonungsloses Programm wollte den normierten

Sprachvorstellungen, den manipulierten Reizen und medialen Erstarrungen des

Großstadtlebens entkommen, er setzte sich dem "Non-Stop-Horror-Film der Sinne

und Empfindungen" aus, um die Verwahrlosung und Verwüstung unserer Lebenswelt

und Lebensformen schonungslos aufzudecken, und zu tiefer empfundenen

Augenblicken des Innewerdens, Gelingens und Genießens vorzustoßen.

Brinkmann hat auf diese Weise ein gewichtiges Sprachwerk

hinterlassen. Publiziert wurden davon immer wieder eigene maßgebliche Lyrik,

lyrische Übersetzungen, ein früher Roman ("Keiner weiß mehr", 1968), sowie die

von Maleen Brinkmann mitbetreuten Arbeitshefte, Text-Bild-Collage-Alben mit

Stadterkundungen, unter denen "Rom, Blicke" (1972-73) nach seinem Tod 1979

zuerst erschienen ist, dem "Erkundungen" und "Schnitte" in den 80ern folgten.

Alben wie Partituren, in dem Schreibmaschinen-getippte-Sätze-und-Wortblöcke mit

Richtig-und-Falsch-Schreibungen durch Querstriche unterbrochen filmschnittartige

Wirkungen erzeugen. Dazwischen gibt es eingeklebtes,

collagiertes Bildmaterial. Rhythmisch gegen den Strich gebürstete, zerschnittene

und umgeklebte Materialmontagen mit gestochenen sprachlichen Nahaufnahmen und

unentstellten Detailnotizen, die sich immer wieder zu poetischen Passagen mit

überraschenden Bedeutungsvarianten verdichten.

Brinkmanns Sprache ist das Protokoll der Sinne, die die Situation in einem

Alltagstext abtasten, und plötzlich, sich selbst überstürzend und steigernd in

sinnliche Erfahrungspoesie aufzuschäumen, deren unverbrauchte literarische

Qualitäten auch heute noch in Erstaunen setzen.

Die vom Rowohlt-Verlag betreuten Text-Collage-Alben sind als Reproduktionen des

Typoskript mit seinen Bildeinlagen in SW oder Farbe herausgegeben worden, wie

der audiovisuelle Sound einer LP oder eines Bandes, oder die Struktur einer

Fotografie. Brinkmanns Textarbeit lässt sich modern als ein möglicher

Original-Track (oder eine Viefalt von Spuren) im Universum der Bilder, Sounds

und anderer Sinneseindrücke definieren. Auch seine späteste lyrische Arbeit

"Westwärts 1 & 2" (1975) entgrenzt überlieferte poetische Formen in assoziative

Textfelder, in denen Hörspiele in vielen Stimmen, Echos und Zitaten angelegt

sind.

Ein Glücksfall unter den Literaturverfilmungen

Harald Bergmanns Film "Brinkmanns Zorn" (insbesondere die dritte DVD und damit

die Kinoversion) ist insofern ein Glücksfall unter den Literaturverfilmungen,

weil er aus der Gattung völlig herausfällt. Keine langweilige tautologische

Biographie, kein fader, werkgetreuer Spielfilm angesichts eines glatten Werkes

und eines Lebens, die beide Fragment geblieben sind. Bergmann bleibt hautnah in

der produktiven Gegenwart Brinkmanns, er nimmt dem Zuschauer im Dienste des

Zuhörers mit auf die labyrinthischen Wege Brinkmanns durch Köln, aber auch in

eingestreuten und finalen Episoden durch Rom, Olevano, Austin/Texas, London und

Cambridge.

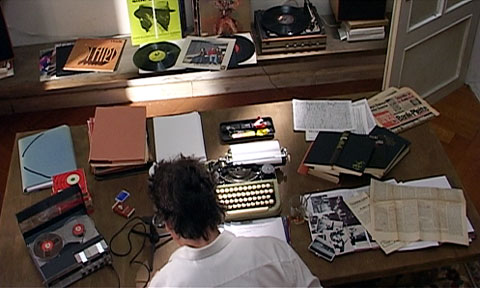

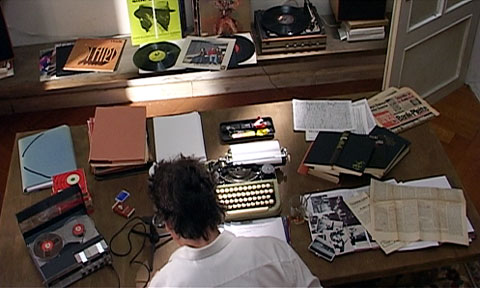

Er lässt ihn teilnehmen an seinen Reportagen, Verhören, Verbalattacken, An- und

Einfällen, die Brinkmanns poetische Sprachgeburten so sonderbar einleiten, bis

er sich am Schreibtisch als Komponist, Cutter und DJ seiner eigenen

literarischen Soundtracks und Movies wieder findet, und seine Texte in

mehrstimmigem Chor, unterstützt von einem Bild-Synkopen-Feuer vorgetragen

werden.

Bergmann verwendet Brinkmanns Original-Tonbandaufnahmen (unterstützt von

Super-8-Takes) und verleiht Rolf Dieter Brinkmanns Stimme ein glaubhaftes

Filmbild. Eckhard Rhode spielt Brinkmann mit leibhaftiger, provokativer,

literaturversessener Präsenz und stattet die digital nachbearbeiten

Original-Reportagen und Erkundungen des Autors durch Köln aus mit einem ton-,

lippen-, körper- und situationssynchronen Darstellungs-Drive.

Elfi Mikeschs und Harald Bergmanns einfühlsam-dynamische Kameras

verfolgen Rhode durch Köln in Parks, auf dem verkehrsreichen Ring-Boulevard,

durch kleine Straßenschluchten mit kahlen Häuserzeilen und öden Hinterhöfen am

Eigenstein nördlich von Doms und Hauptbahnhof. Sie stellen ihn in

unverfänglichen oder intimen "Interview"-Situationen in der Wohnung in der

Engelbertstraße dar, allein bei der Arbeit, in einer Küchen-Jam-Session,

gemeinsam mit seinem behinderten Sohn Robert (Martin Kurz) und Maleen Brinkmann

(Alexandra Fischer) oder bei einer Party mit Freunden.

Selten hat das deutsche Kino dem literarischen Leben und Werk eines Autors so

hautnah-vital, konsequent und respektvoll in Bildern nachgespürt. Man mag in der

fiktiven Visualisierung von Brinkmanns eigenen Redeaufnahmen eine schlichte

dokudramatische Ergänzung sehen. Diese Lesart entspricht der heute oft zitierten

simplen Verfilmung. Sie greift aber zu kurz. Denn die kunstvolle, atmosphärisch

eng verzahnte Engführung von O-Ton und leibhafter Kinodarstellung geht weit über

bloße Bebilderung des Tons bzw. ledigliche Vertonung der Bilder hinaus.

Bergmanns eigene Angabe, er habe "eine visuelle Welt hinzugefügt, die das

sprachliche und soziale Universum Brinkmanns nachzeichnet" geht bereits in die

Richtung, dass beide Medienspuren gedanklich zu trennen sind, und die neue

Medienspur die alte komplex interpretiert. Einer der möglichen Binnenkommentare

lautet: Der historische Abstand zwischen Brinkmanns damaligem Protestverhalten

und einer heute im kulissenförmigen Wohlstand äußerlich befriedeten, aber auch

erstarrten und entleerten Kölner Stadtlandschaft bleibt unüberbrückbar.

Umgekehrt klingt Brinkmanns auditives Vermächtnis, bei aller Radikalität, wie

die unhintergehbare Poetisierung eines Sounds der frühen 70er Jahre. Als ob sich

der Wunsch erfüllt hätte: Den puren Alltag bloß aufzuzeichnen, um zugleich die

Poesie bei ihrer unwillkürlichen Zeugung zu belauschen. Es ist aber dann doch

das Abspielen der Vergangenheit. Der Lauf der Zeit gebiert die Poesie wieder

einmal anders. Irgendwann wird das Dokument zum fiktionalen Event- "im

Nirgendwo, im Jetzt" des Mediums, dem Alltag und der Geschichte entrissen, wie

Brinkmann zu Lebzeiten sich selbst prophezeite.

Die DVD-Edition und das

Jenseits der Medienhörigkeit

„Brinkmanns Zorn“, das ist nicht nur der Titel eines im Kino gezeigten

Films, sondern einer insgesamt dreiteiligen DVD-Edition von Harald Bergmann. Sie

potenziert das audio-visuelle Potential, das auch in Brinkmanns Poesie und Prosa

steckt, indem sie frühe Original-Ton- und Film-Aufnahmen sowie die späteren

Arbeitsbücher/Collagehefte als Erlebnis- und Inspirations-Spuren im heftigen

„Diesseits“ und im Vorfeld der harten Eroberung eines neuen literarischen

Schreibens ansiedelt.

Die erste DVD enthält den 88minütigen Zusammenschnitt von Brinkmanns

Super-8-Filmen (in 12 Original-Episoden mit Abspann) aus den Jahren 1967-70

gezeigt. Körpernah

und besessen tritt der Poet, Rebell und Familienvater in der Wohnung der

Engelbert-Straße auf, zusammen mit der jungen Maleen Brinkmann und dem Sohn

Robert, um als Regisseur, Kameramann und Cutter (in Bild, Ton und Schrift) mit

Freunden einen frühen psychedelischen Snapshot Pop zwischen selbstinszenierten

Live-Acts und karger Künstlerboheme vor filmisch springenden

Plakat-Wand-Collagen und im Passantengedränge des damaligen Köln auszuleben.

Das ganze ist erweitert mit Ausflügen in die niedersächsische Provinz um

Vechta, aus der Brinkmann stammt und aus der er die Distanz zum oft

unverbindlichen rheinischen Frohsinn schöpfte. Die stumme filmische Präsentation

ist mit leitmotivischen Musikrhythmen von Bergmann wie mit einer Art „Muzak“

unterlegt.

Die zweite DVD 2 bezieht sich auf den Zeitraum 1971-73. Das „Longkamp-Tagebuch

1971“ (rund 70 Min) bringt Brinkmanns Eintragungen als

fortlaufenden Schreibmaschinen-Text auf den frostigen blauen Untergrund der

Kinobilder, die die verschneite Gegend um Longkamp, einem Dorf mit einer

verlassenen Mühle im Hunsrück einkreisen. Dort hatte sich Brinkmann eingenistet,

um neue Wege jenseits vom Kölner Alltagstrott einzuschlagen. Bergmanns Film

fängt den fast zeitlosen Naturort in sensiblen Nachinszenierungen ein und gibt

dem geschriebenen Text einen weiten Raum zum Atmen. Eingeschnitten werden

zeitgenössische Interviews (mit Maleen Brinkmann und dem befreundeten Maler

Henning John von Freyend).

Im zweiten Teil werden

die „Schnitte Collagen 1972-73“ in 79 Minuten umgesetzt. Die

Arbeit an den Bild- und Text-Collagen der Arbeitsbücher wird exemplarisch durch

einen expressiven, beinahe rabiaten Chor von punktuellen, ja trockenen

Einzelstimmen und sich ausweitenden Ensembles einerseits hörspielartig,

andererseits im abrupten Rhythmus des Filmschnitt-Verfahrens vorgetragen.

Ergänzt wird dies mit Originaltonaufnahmen der Stimme Brinkmanns (wiederum

dargestellt von Eckhard Rhode) und umfangreichen Äußerungen von Kollegen,

ehemaligen Konkurrenten und treuen Freunden, die die Stationen Köln, Villa

Massimo in Rom und Olevano erläutern.

„Brinkmanns Zorn 1973-75“, die 105minütige Kinofassung auf der 3. Disc lässt

sich als Finale der bisherigen Produktion begreifen. Die zuvor erarbeiteten

Spuren werden übereinander gelegt: Tonbänder, Fotos, Super-8-Filme sowie

Arbeitsbüchern und Collagen, dokumentarisches und aufwendig nachinszenierte

Spielfilmhandlung verbinden sich zu einem biographischen Profil, wiederum

ergänzt durch die Ansichten und Kommentare der heute noch lebenden Zeitzeugen.

Im Begleitheft schreibt Bergmann: „Der direkte Bezug aufs Auge, aufs Ohr, steht

hinter Brinkmanns wirklich etwas wahnsinnigem Versuch, mit Sprache detailgenau

zu erfassen, was in den menschlich-medialen Wirklichkeiten vor sich geht. Als

wäre die Sprache den neuen Medien-Techniken nicht unterlegen. Das Problem ist,

glaube ich, dass das nicht geht, das Sich-Hereinbohren in die Realität mit

Wörtern.“

Harald Bergmann

gebührt das Verdienst, die mediale Schicht und die experimentelle Phase von Rolf

Dieter Brinkmanns Arbeitstechniken und seinen Erlebnisweisen überzeugend

einzukreisen. Oft gerät Brinkmanns Kampf zwischen abstraktem Wort und lebendigem

Eindruck, zwischen gelebter Unmittelbarkeit und erstarrter Vergangenheit nicht

nur bei Bergmann zur Don Quichoterie. Das ist jedoch eine Frage der filmischen

Inszenierung und des Umgangs mit dem ungefiltertem Material. Brinkmann hat sich

selbst lange auf die Folter der damals

verfügbaren Medien gelegt und sich damit angreifbar gemacht. Der Schnappschuss

ist als Methode der zufallsgesteuerten Totalität von instantanen Wahrnehmungen auch im digitalen Zeitalter eine hochaktuelle Methode. Der von Brinkmann

schließlich konsequent begangene Weg zu einer neuen literarischen Sprache liegt

allerdings jenseits medialer Hörigkeit, in einer Dimension der metaphorischen

Verdichtung und der literarischen Transformation, die auch gegenüber der

heutigen Medien-Pop-Literatur eine hochgradige Resistenz und Renitenz aufweist.

|

|