12.1.2017 – Wassermusik. Flussfahrt auf den Niger in Mali

Ohne Sinn könnte es gehen.

Geklaut, wie doch heute alles geklaut ist, von Tschick, veröffentlicht in dem Jahr, als Herrndorf von dem Tumor in seinem Gehirn erfuhr. Ich habe die beiden Worte letztes Jahr aus dem Film mit dem Gefühl mitgenommen, dass ich sie noch mal brauchen würde.

Jetzt ist es so weit: sie sollen helfen, mein strenges Überich auszutricksen.

Nur ohne Sinn kann ich reden, wie es mir gerade einfällt.

Kein Thema, keine Gliederung, keine Einleitung – nur ein Anfang, kein Schluss – nur ein Ende. Ohne dass dort ein Lektor oder Verleger auftaucht.

Schon die Vorstellung von einem Ganzen, das geschaffen werden will und dann soll, war mir in den letzten Jahren oft zu groß, und ich habe das Schreiben verloren. Viel zu viel Sinn.

Wohin mit meinen Wörtern ohne Sinn? Ich kann sie in den Himmel hängen. So stelle ich mir das www vor. Ganz schön kindisch, schon klar, aber bald werde ich 74, da darf ich das doch endlich.

Vielleicht fällt irgendwo mal ein Gedanke herunter und lebt weiter, vielleicht auch nicht.

Vielleicht werde ich davon erfahren, vielleicht auch nicht. Es ist nicht wichtig.

Und es ist egal, mit welchem Satz ich beginne. Völlig ohne Bedeutung. Wie wunderbar leicht das doch ist!

Ich fülle meinen Tag mit Worten und Bildern und schicke sie in die Luft und gebe ihnen den Namen: ohnesinn.

Da muss bei Pumuckl geklaut werden: Das ist kein Unsinn, das ist Sinn!

Oder: So hat dann auch dieser Tag wieder seinen Sinn gehabt (auch geklaut). Sagte die Oma, als sie das Essen auf den Tisch stellte.

Noch ein Letztes, was für mich zum Sinn gehört: Erich Fried in der Toscana, ein Seminar mit seinen Gedichten. Er saß wegen des künstlichen Darmausgangs auf einem Gummiring. Einer muss die Frage nach dem Sinn eines Textes gestellt haben. Da wandte Fried den Kopf zu Tür, haute auf die Tischplatte, und rief entrüstet: der Sinn?!? Ja wo zum Teufel bleibt er denn?

Jetzt würde das, was mal meine Arbeit war – Wörter und Bilder – zum Spiel. Ohne Sinn. Eben.

Aber nicht sinnlos. Ganz und gar nicht.

Warum.

Wenn meine kleine Tochter etwas Neues, Erstaunliches entdeckte, sagte sie immer und sofort: „Das ist so weil —“ dann kam erst mal eine Pause. Und dann erklärte sie ihre Überlegungen für das Weil. Ohne das ging nichts. Das stand immer schon fest.

Mich hat es gewundert, dass ich überrascht war von ihrem Weil, es kam mir vor wie ein Zwang, wo ich erst einmal schauen musste und immer darauf gefasst war, dass es gar kein Weil gab.

Warum also jetzt dies.

weil das Leben kurz ist und die Tage lang sind

weil das Leben immer kürzer wird und die Tage immer länger werden

weil ich ein Lot in die Zeit senken möchte

weil der Berg der Erinnerungen groß ist und immer weiter wächst (eigentlich können nur Müllberge wachsen)

Zukunftspläne sind kleine Inseln in einem großen See, dessen Ufer ich nicht sehe. Ist der See so groß oder sind meine Augen so schlecht?

weil es mir vorkommt, als könnte ich meinem Leben eine Ordnung geben

weil – das hat seinen Grund

Es kann ja nicht mehr viel kommen, was diese durcheinanderbringt.

Das Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit entspricht dem Sichtbaren und Unsichtbaren eines Eisbergs.

Vielleicht wird es eine Zeit geben, wo mein Leben nur noch aus Erinnerung besteht. Sie wäre mir gar nicht mehr so fern. Da muss ich Vorrat schaffen. Noch hält sich die Waage zwischen dem, was war und dem, was ist. Das kann sich aber schnell ändern, wenn ich an meine Mutter denke.

Vielleicht verstehe ich das, was ich heute erzähle, dann selbst nicht mehr.

Am Ende war vielleicht alles gelogen. Geklaut und gelogen. Postfaktisch.

Wie war das mit allen Kretern, die lügen, wie der Kreter sagt? Lügt der nun oder sagt er die Wahrheit?

Ins Offene, Freund! (geklaut)

Der Tag heißt: zwölfter Januar zweitausendundsiebzehn.

In zwei Wochen werde ich vierundsiebzig Jahre alt. Hier wo ich mich in die Büsche geschlagen habe. Wie Kafkas Affe?

In seinem Bericht für eine Akademie:

Es gibt eine ausgezeichnete deutsche Redensart: sich in die Büsche schlagen; das habe ich getan, ich habe mich in die Büsche geschlagen. Ich hatte keinen anderen Weg, immer vorausgesetzt, dass nicht die Freiheit zu wählen war.

Freiheit – ja. Aber was ist Freiheit.

im Freien

liegt

hinter dem Mond

Er hat keine Adresse, keinen Briefkasten und keine Müllabfuhr. Aber Telefon, WLAN und einen Schreibtisch.

Der steht am Südfenster, so dass ich bei jedem schönen Wetter vom Frühling bis zum Herbst beinahe draußen schreiben kann.

Vor fünf Jahren habe ich mein Haus in der Stadt verlassen und bin mit allem, was ich wirklich brauche, in ein kleines Haus zwischen Feldern und Wäldern gezogen, wo sonst niemand wohnt. Hier kann ich das tun, was ich in Afrika gefunden habe: ich schlafe vom Frühjahr bis zu Herbst im Freien.

Wer zu mir kommen will, muss den Feldweg finden und fahren, fahren, fahren -

„Wenn Du denkst, da geht es nicht mehr weiter, siehst du mein Auto.“ So ermutige ich die Neuen. Trotzdem haben sie sich oft verfahren, einen falschen Feldweg genommen. Wenn sie schließlich doch ankommen und aus ihrem Auto steigen, schauen sie sich erst einmal um und wundern sich. Sie hätten nicht gedacht, dass sie mich hier noch finden. Weiter geht es wirklich nicht. Da schon der Wald, zwischen ihm und dem Feldweg mein Garten.

Nicht vom Weg abkommen! So warne ich jeden. Das hat seinen Grund: Zweimal sind Freundinnen, die besonders rücksichtsvoll zur Seite fahren wollten in einem Januar, als der Boden nicht gefroren, nur tief nass war, mit ihrem Auto hängen- und liegengeblieben.

Auch ich bin einmal neben den Weg geraten, als ich wegen eines entgegenkommenden Autos – was will der hier überhaupt?!? – zurückstoßen musste. Ich hatte Glück: da war gerade ein Bauer mit seinem Traktor auf dem Feld.

Meine Mutter war die erste, die vor 40 Jahren von einem Traktor aus einem Acker herausgezogen wurde.

Sie war es, die mir dieses Land geschenkt hat.

Hier habe ich meine „Bücher“ geschrieben. Das erste freie Buch fing so an: Ich beginne meine Geschichte an einem Abend im Mai in der Stunde der brennenden Lupinen und an einem Ort, den ihr nicht findet, es sei denn, ich führte euch hin.

Heute Nachmittag besuche ich einen „alten“ Freund, der in diesem Jahr sterben wird.

Er hat gerade angerufen und mich gebeten, ihm ein halbes Pfund Kaffee mitzubringen. Er klang wie immer. Ich aber nicht. Irgendwie zu lieb. Komisch gegenüber seiner Sachlichkeit – „das Geld geb ich dir dann.“ Klar.

Auf dem Rückweg von Paul werde ich zu dem Haus vorbeifahren, in dem ich 30 Jahre gelebt habe und das ich vor drei Jahren hinter mir gelassen habe, um hier zwischen Feld und Wald zu leben, und aus dem Heizkeller die Klaviersonaten von Beethoven und die letzten Platten holen. Meinen Plattenspieler habe ich schon beim letzten Besuch mitgenommen. Die CDs haben mir das Musikhören abgewöhnt. Es fehlte mir schon zu lange. Als ich nach den vielen Jahren die Callas wieder Norma singen hörte – auf der ersten Opernplatte, die ich mir mit 18 gekauft habe – und in mir eine tiefe Spur darauf antwortete, dachte ich: wenn es das wieder gibt, dann kann ich vielleicht doch gerne länger bleiben in dieser Welt.

Bevor ich fahre, muss ich noch Timbuktu anrufen und meinem Freund dort die Transaktionsnummer von Western Union durchgeben. Sein ältester Sohn, er hat drei Söhne, dieser ist zehn, ist von irgendwo oben weit hinuntergefallen und sein linker Fuß ist gebrochen. Der Arzt hat mit Holz geschient, der Fuß braucht jetzt eine Platte, und röntgen muss man auch. Dafür hat mein Freund kein Geld, die 100 € von letzter Woche helfen da nicht mehr, heute schicke ich 200. Und ich denke wie so oft: das muss anders werden! Nicht wie 2016. Da konnte sein kleiner, sieben Jahre alter Sohn seit einem Überfall der Islamisten nicht mehr schlafen. Mamadou fuhr von Arzt zu Arzt und zuletzt in die teure Klinik eines Chinesen. Natürlich hatte er dafür kein Geld. Dieses Kind muss auf der Flucht aus Timbuktu entstanden sein, als die ganze Welt sehen konnte, was mit der Stadt passierte. Und jetzt ist die Mutter wieder schwanger. Es geht ihr nicht gut. Sie braucht auch einen Arzt.

Da bin ich ganz schön wütend geworden: ein viertes Kind! Seit Jahren lebt die Familie von mir und jetzt das! Ich weiß ja, dass die Kinder die Rente der Eltern sind. Aber wenn man schon für die Kinder nicht mehr sorgen kann? Nicht so wie früher, als der Vater große Führungen mit Touristen gemacht hat.

Wenn es ein Mädchen wird, soll es meinen Namen bekommen, so wie der Laden, das Internetcafè, das ich eingerichtet habe und das es auch nicht mehr gibt, weil die Islamisten immer wieder gekommen sind.

Dieser Versuch ist gescheitert wie auch der nächste: die Arbeit bei einer ONG. Die hat ihre Leute zurückgerufen, weil der Norden Malis zu gefährlich ist.

Und ich höre Schubert, die späten Klaviersonaten, während ich das alles schreibe. Pervers.

Wie hält man das aus. Was ist aus mir geworden, dass ich das aushalte. Um zu telefonieren, stelle ich die Musik ab. Nicht ohne mich zu schämen.

Ich kann mit meinen Freunden hier nicht mehr darüber sprechen. „ Und du glaubst das?!?“ Das kriege ich nun schon seit Jahren zu hören.

Ach, was weiß ich. Ja. Eigentlich will ich nicht mehr. Aber nicht zu glauben, würde heißen: nichts wissen wollen. Die Ohren zuhalten, wenn das Telefon mit der langen Nummer klingelt. Dann kommt es durch die Augen herein mit neuen Nachrichten aus dem Norden von Mali.

Von der Leyen ist zum vierten Mal in Gao, um zu schauen was ihre 1000 Soldaten machen. Dass es weiterhin immer wieder Anschläge gibt. Ich entschuldige mich bei Mamadou für meine Zweifel –

Von der Leyen läuft flott vom Flugzeug zum Auto. Weiße Bluse, weiße Hose. Na ja, sie kehrt ja gleich wieder um. Und die Frisur! Unzerstörbar.

Viermal war ich um diese Zeit in Gao.

2002 gab es keine Warnungen vom AA für Mali, es galt als relativ sicheres Reiseland und ein wunderbares war es noch dazu.

Angefangen hat es damit, dass ich meine Tochter und eine Freundin dafür gewinnen konnte, die Reise mit einer Pinasse von Gao nach Timbuktu zu machen. Diese Etappe haben wir schon zuhause bei Point d‘Afrique gebucht. Anders – auf eigene Faust – war meine Tochter nicht dafür zu gewinnen. Von Timbuktu sollte es mit spontanen Entscheidungen weitergehen, so wie es die Gewohnheit ihrer Mutter war. Ein paar Tage vor Weihnachten landeten wir in Gao, es spielte eine Blaskapelle und es roch nach gebratenen Fleischspießen. Unser Hotel musste eigentlich ganz in der Nähe sein, und wir hatten nur Rucksäcke dabei, keine Rollkoffer, aber meine jungen Frauen – beide zum ersten Mal in Mali – bestanden auf einem Taxi. Das fuhr dann ein bisschen in Gao herum, um uns schließlich vor einem Haus auszuladen, das wir schon vom Flughafen aus hätten sehen können. Na schön.

Das war Gao 1. Am nächsten Morgen wartete eine Pinasse auf uns, um uns auf dem Niger nach Timbuktu zu bringen. Das war der Anfang der Freundschaft mit Mamadou, der die Reisegruppe geführt hat.

Ich habe über diese Reise 2003 einen Artikel geschrieben und ihn Wassermusik genannt.

Mali 2002WassermusikFlussfahrt auf dem Niger in MaliWohin das Wasser in der Wüste fließt, wollte Mungo Park wissen, als er sich vor 200 Jahren aufmachte, um dieser Frage auf den Grund gehen. Floss der längste Fluss Westafrikas, Djoliba, der Fluss der Flüsse, nach Norden oder nach Süden? Vereinigte er sich mit dem Nil oder verdunstete er in der Sahara? Damals war der Niger für manchen weißen Eindringling ein Fluss ohne Wiederkehr. Auch der Entdeckungsreisende von T.C.Boyle bezahlt das größte Abenteuer der Menschheit bei einem Eingeborenenangriff in den Stromschnellen von Boussa, im heutigen Nigeria, mit dem Leben. Dabei hatte er schon vor Segou in einem nach Osten treibenden Kürbis die Antwort gefunden, die ihn berühmt machen sollte.

Eine Legende erzählt, dass der Niger ein Lieblingssohn Gottes war. Als der ungehorsam gegenüber seinem Vater war, ließ ihn dieser zur Strafe in der Wüste herumirren. Als der Niger aber tiefe Reue zeigte – das muss bei Timbuktu gewesen sein – gab ihm der großherzige Vater die Kraft, seinen Weg ins Meer fortzusetzen.

Heute vertrauen wir uns geimpft und mit Malaria-Prophylaxe und Antibiotika ausgestattet dem Wasser und der Wüste an. Wir landen ein paar Tage vor Weihnachten in Gao am Niger, der letzten großen Stadt am Fluss im Osten von Mali. Beim Anflug um sechs Uhr morgens geht rechts der Vollmond unter, links die Sonne über dem Niger-Delta auf. Plötzlich ist es da, was man nicht glauben wollte: das Wasser in der Wüste. Der Fluss streckt seine weiten Arme in den Sand aus. An den Rändern nur selten ein Streifen Grün, die Reisplantagen.

Wir haben den Boden noch nicht betreten, da hören wir Musik: eine Militärkapelle empfängt uns und hinter ihr die Honoratioren in langen festlichen Gewändern.

Die ersten Touristen, die diesen Winter in Gao landen, werden mit Trommeln und Tänzen begrüßt. Die Formalitäten sind schnell erledigt, das Gepäck liegt schon im Sand. Dafür hat man die Charrettes, die Bretterkarren auf zwei Rädern, die für Esel bestimmt sind, ein paarmal hin und her gefahren.

Schilder werden hochgehalten mit POINT-AFRIQUE und einer genaueren Bestimmung: Fahrt auf dem Fluss nach Timbuktu,Trecking im Iforhas-Massiv, große Mali-Rundreise mit Aufenthalt im Dogonland, Besuch bei den Tuareg im Azawak-Tal oder auch nur Ruhige Tage in Gao.

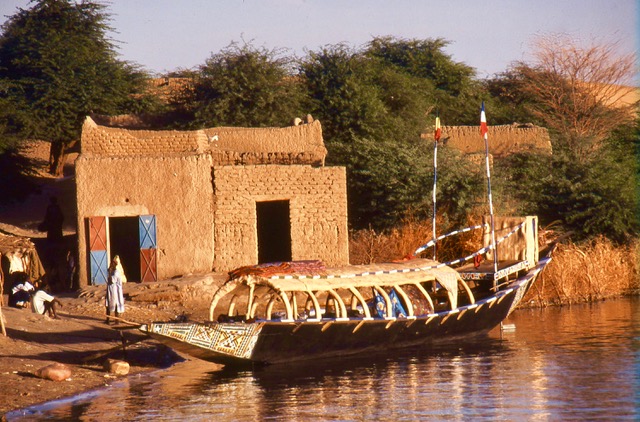

Wir wollen nach Timbuktu, das macht Mamadou. Er nimmt uns mit fünf Franzosen in Empfang und befördert uns sofort mit einem Kattkatt kreuz und quer durch den Sand der langen, weiten Straßen von Gao, zum Fluss. Da liegt unser Schiff: klein, still und einladend, eine weiche Wiege im Wasser. Wir lassen uns in diese Wiege fallen, der Motor wird angeworfen, schon hält die Pinasse auf die Mitte des Wassers zu.

© H. TarnowskiDie Bilder fangen an, sich zu bewegen und ziehen langsam, aber unaufhaltsam an uns vorbei. Wenn uns nicht dieser warme Wind im Schatten unseres runden Schilfdaches umarmen würde, könnte man glauben, wir fahren durch einen langen, langen Film.

Erster Teil: von Gao nach Timbuktu. Gegen den Strom.

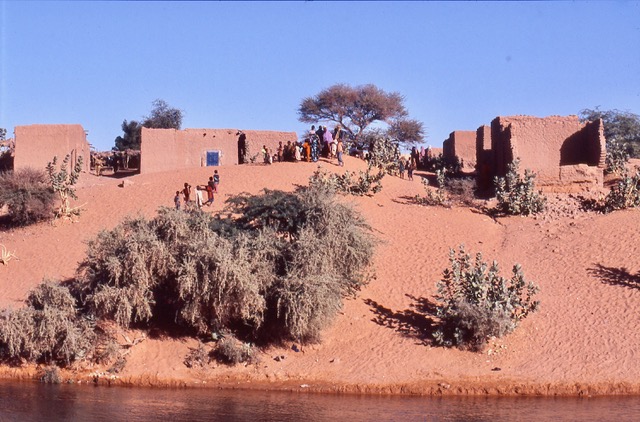

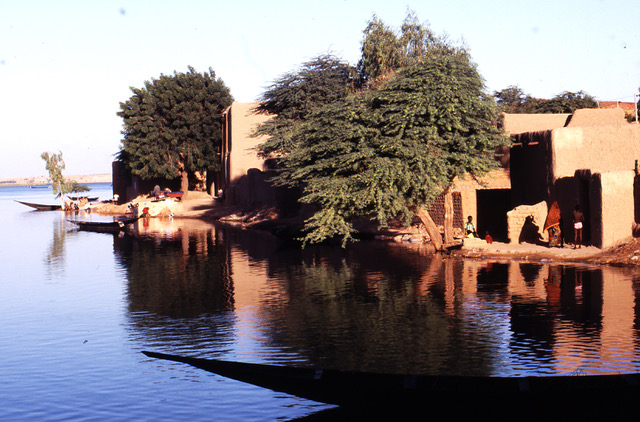

Hinter einem Seerosenfeld leuchtet die rote Düne von Gao. Die Sahara liegt auf beiden Seiten, die weichen Linien ihrer Dünen laufen ins Wasser. Dörfer wachsen aus der lehmigen Erde. Häuser und Moscheen sind aus dem gleichen Stoff wie der Boden, auf dem sie stehen, mal hellbraun, mal rötlich, mal mehr gelb oder grau. Am Ufer waschen die Menschen die Wäsche, das Geschirr und sich selbst. Leuchtend bunt liegen die Stoffe zum Trocknen über Büschen oder auf dem Sand. Kinder kommen ans Ufer gerannt, alle Arme fliegen in die Höhe, winken mit flatternden Händen: „Ca va? Ca va?“ – Wie geht’s?

© H. TarnowskiFrühstück! Ach so? Es ist halb neun. In der Mitte der Pinasse ist ein großer Tisch gedeckt, Kaffee, Tee, frisches Brot und Mamadou erwarten uns. Mamadou stellt uns die Equippe vor: den Kapitän mit seinen drei Söhnen, den Koch und seinen Helfer. Dann beginnt er zu erzählen.

Der Niger ist die Lebensader der Sahelregion. In den Zeiten gnadenloser Trockenheit wird der Fluss zur einzigen Nahrungsquelle für eine Million Afrikaner. Immer mehr Nomaden werden am Ufer sesshaft, um ihre letzten Tiere zu retten. Mali ist eines der ärmsten Länder der Erde.

Das war nicht immer so, erzählt Mamadou. Früher hing der Himmel hier so tief, dass man sich ein Stück zum Essen herausreißen konnte. Alle wurden satt. Als sich aber die schönen jungen Mädchen langweilten, fingen sie einen Streit mit dem Himmel an, und der zog sich verärgert für immer zurück. Seither müssen die Menschen am Ufer des Flusses ihr Leben mit mühsamer Arbeit verdienen und sind diesem Himmel schutzlos ausgeliefert. Wenn er keinen Regen gibt, bedeutet das Hunger.

© H. TarnowskiMamadou nimmt seine Arbeit sehr ernst. Stundenlang spricht er von Malis großer, wechselhafter Geschichte, erzählt Legenden von Königen und ihren Griots, Fabeln von Menschen und Tieren, solchen die es noch gibt, und solchen die es nicht mehr gibt. Wo die Menschen den Fluss auf dem Rücken eines Krokodils überquert hätten. Hippo! Hippoppo! Der Motor wird leiser, fünf Flusspferde liegen an der Wasseroberfläche in der Sonne, eins sperrt sein Maul gerade gewaltig auf. Die seien nicht gefährlich. Aber ihr Fleisch schmeckt nicht. Und nun folgt ein Rezept zur Zubereitung von Krokodilen, die besser geschmeckt hätten. Deshalb gebe es sie nicht mehr. Und damit auch keine Harfenmusik aus dem Maul eines Krokodils, das den Harfinisten verschluckt hat.

12 Uhr und: „A table! A table!“ ruft der Koch aus der Küche im hinteren Teil der Pinasse und reicht eine große Salatplatte über die Bänke. Er steht in dem Dampf, der aus zwei dicken Alutöpfen auf offenen Feuerstellen steigt und hat eine Soße mit Fisch zubereitet. Für den Reis ist der Küchenjunge zuständig. Der rührt und rührt und holt von Zeit zu Zeit mit den Fingern ein paar Körner heraus, steckt sie prüfend in den Mund. Das Essen ist fertig. Und es schmeckt köstlich.

Wir schlafen oder dösen ein bisschen, mittags im Schatten unter dem runden Schilfdach, gegen Abend und am Morgen oben in Sonne und Wind. Gestört nur von einem Gläschen Tee, das dir, egal, wo du dich gerade befindest, auf blitzendem Tablett unter die Nase gehalten wird. Mit jedem Augenaufschlag ist das Staunen da. Der Film ist weitergelaufen wie das Wasser durch die Wüste.

Das Brummen des Motors ist sein monotoner Grundton. Dazwischen hört man von Zeit zu Zeit das Geräusch vom Schöpfen des Wassers aus der Pinasse. Mit einer Blechdose wird das Spülwasser in den Fluss geworfen, das sich inzwischen auf dem Boden angesammelt hat. Ein anderes klopfendes Geräusch kehrt immer dann wieder, wenn der Küchenjunge die Kohle für das kleine Feuer zum Teekochen zerschlägt.

© H. TarnowskiUns begegnen leise Pirogen, schmale, lange Einbäume, die mit Stangen stochernd bewegt werden. Fischer werfen ihre Netze ins Wasser. Andere Pirogen versinken fast unter Bergen von Reispflanzen. Ziegen und Fahrräder werden von einem Ufer zum anderen gebracht. Zwei Männer haben einen Esel dabei. Auch sie winken und lachen, als wir schnell an ihnen vorbeiziehen. Zwischen Bamako, der Hauptstadt von Mali, und Niamey, der Hauptstadt von Niger, gibt es keine Brücke über den Fluss.

Um sechs Uhr abends – in einer Stunde ist es dunkel – wird der Motor abgestellt. Weich gleitet die Pinasse auf den Ufersand. Die Jungen legen ein Brett vom Schiff ans Ufer und wir gehen an Land. Wir steigen auf eine Düne, suchen uns einen Platz für unsere Isomatten und Schlafsäcke, verzichten auf ein Zelt, das den Sternenhimmel verbirgt.

Wir versammeln uns um ein Feuer, das uns nach dem Essen noch eine Weile wärmt. Das ist die Stunde, wo Mamadou uns Rätsel aufgibt, sie enden meist in einem Witz. Der Sand unter den Füßen wird kühl, der Vollmond geht über dem Fluss auf. In der Nacht lachen keine Hyänen. Die Stille ist absolut und unendlich. Dieser Erde können wir uns anvertrauen.

Als der Motor anspringt, sind wir schon wach. Es ist sechs Uhr. Wir packen unsere Sachen zusammen, es geht weiter, das Frühstück steht schon auf dem Tisch, als die Pinasse das Ufer verlässt. Der 12-Stunden-Film läuft.

Unterbrochen wird er von einem Landausflug in Borem und am nächsten Tag von einem Rundgang in Gourma-Rharous. Kaum hast du den Fuß aufs Land gesetzt, da bist du selbst im Film. Augenblicklich sind Kinderhände zwischen alle Finger geschlüpft und lassen erst los, als wir wieder in unsere Pinasse klettern. „Cadeau?“ Ein Baby ist immer dabei, das schreit, so laut es nur kann, weil es zum ersten Mal Weiße sieht: Weiß, weiß, weiß. Wie eine Wolke, die einen Schwarm Ibisse verschluckt!

Am dritten Nachmittag landen wir zum Baden an einem Traumstrand. Wer keine Angst vor Bilharziose hat, tut es auch wie Mungo Park vor Segou. Es ist eine große Verlockung, in dieses Wasser einzutauchen, auf dem wir mittlerweile zuhause sind.

Timbuktu verbringen wir ein paar ruhige Tage bis uns eine Botschaft auf den Fluss zurückholt: eine Pinasse fährt leer nach Konna und würde uns mitnehmen. Wunderbar!

© H. TarnowskiWassermusik, zweiter Teil: von Timbuktu nach Konna.

So erwartet uns am 1. Januar eine große POINT-AFRIQUE-Pinasse mit Boukar, dem Pinassier, Moussa, dem Koch und Oumar, einem Helfer, der auch schon manchmal das Steuer übernimmt. Kaum sind wir an Bord, wird abgelegt. Boukar sitzt am Steuer und ruft: Fisch oder Fleisch? Unsere einstimmige Antwort ist: Fisch!

Bald wird der Motor leiser, die Pinasse langsamer, kommt fast zum Stehen. Eine Piroge legt an ihrer Seite an, Männer halten mit beiden Händen dicke Fische hoch, Moussa prüft sie, wählt einen mit rundem Kopf und Schnurrbart, den „Katzen-Fisch“, und hält ihn stolz lachend vor meinen Fotoapparat. Dann sitzt er in seiner Küche und schabt die Schuppen. Das macht er nun jeden Tag zweimal. Und er strahlt, wenn wir ihm zeigen, wie gut es uns schmeckt.

Am nächsten Morgen setzt der Motor aus, kaum dass wir losgefahren sind. Keine Panne. Eine Frau steht bis zum Bauch im Wasser und hält eine Leine in die Höhe, an der Fische im Maul verhakt im Wasser hängen. 3000 CFA will die Frau für ihren „Capitaine“, den besten aller Fische. Boukar lässt den Motor an, fährt los. Da winkt sie, ruft, Boukar macht kehrt, stellt den Motor wieder ab. Am Ende hat er den Fisch für 1000 CFA, das sind 1.70 Euro.

In Dire lebt Boukars Familie, da ist ein großer Landausflug angesagt. Wir spazieren durch das Songhaidorf mit seiner besonders schönen Lehmarchitektur. Wir treten in viele Höfe von Brüdern und Schwestern, Cousins und Cousinen mit ihren Familien, bis wir bei seiner Frau und seinen Kindern ankommen. Sechs hat er, die beiden jüngsten sind Zwillinge und ein Jahr alt. Einer wird ihm in den Arm gelegt. Er sieht schwach und fiebrig aus, atmet flach und hält die Augen geschlossen, auch wenn er nicht schläft. Was hat er? Boukar zuckt mit den Achseln. Palu? – Malaria?

Am Fluss steht eine wartende Kamelherde, die ans andere Ufer gebracht werden muss. Dazu gehen die Tiere durch das Wasser. Sie können schwimmen, sagt Boukar. Daneben werden Schafe eingeseift, damit ihre Wolle weiß strahlt. Hier sind alle Zutaten vorhanden für T.C.Boyles Hochzeitsmahl mit Gebackenem Kamel: Datteln und Vogeleier in Vögeln in Fischen in Schafen in einem großen Kamel.

© H. Tarnowski

© H. TarnowskiWir nehmen Boukars „kleine Schwester“ mit. Sie ist zu einer Hochzeit gekommen, jetzt will sie wieder zu ihrem Mann. Boukar hält ein paarmal auf Dörfer zu, verlangsamt, Rufe gehen hin und her, er fährt wieder schneller. Nein, hier ist er nicht. Vielleicht finden sie den Mann im nächsten Dorf. Einen Tag später halten wir neben einer Pinasse, die einem Hausboot ähnlich sieht. Da steht ein Älterer, fast Zahnloser und lacht uns entgegen. Das ist er! Die kleine Schwester steigt aus, sie ist seine dritte Frau.

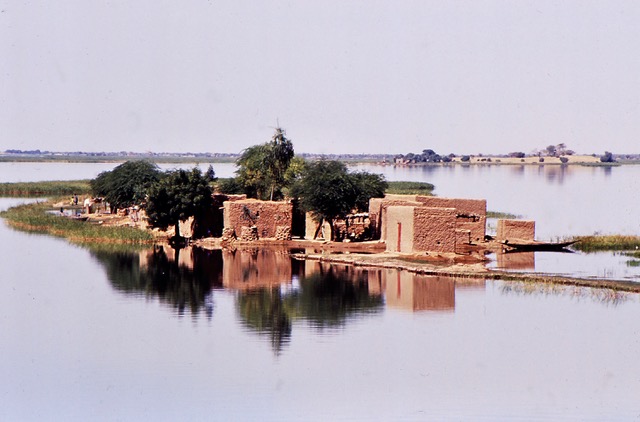

Wieder Dünen, Dörfer und Bäume, deren Stamm so dick ist, dass drei Leute nötig wären, ihn zu umfassen. Wasser und Wind haben ihnen mit der Zeit den Boden genommen. Jetzt stehen sie mit ihren Wurzeln wie auf Zehenspitzen im dem Sand. Auch viele verlassene Dörfer ziehen vorbei, Ruinen von Häusern und Moscheen im sudanesischen Stil, ganz ohne Menschen.

Am Abend bleiben wir noch um den Tisch sitzen und halten Unterricht, denn Boukar, Moussa und Oumar wollen Deutsch lernen. Moussa schreibt, was er hört, in arabischer Schrift auf winzige Zettelchen. Dann liest er uns vor, was er geschrieben hat und strahlt, wenn wir ihn verstehen. Boukar zieht beim Lachen, und das tut er gern, immer den Kopf zwischen die Schultern. Lange, nachdem wir schon schlafen gegangen sind, hören wir noch „eins, zwei, drei, vier…“

In Niafounke entspringt die „Wassermusik“ von Ali Farka Touré, dem berühmtesten Musiker vom Niger. Wir schlendern durch den Ort und über den Markt, wir brauchen noch Tee und Zucker. Und ich nehme eine Handvoll der köstlichen Bohnenküchlein mit, die eine Frau aus heißem Fett fischt.

Nach dem Abendessen vermissen wir Moussa, den Lernbegierigsten. Er liegt zusammengerollt unter einer Bank. Palu? Er auch? Ob wir ein Aspirin hätten? Aspirin gegen Malaria?!? Nachdem Moussa zwei Tabletten geschluckt hat, sitzt er sofort wieder an den Tisch: „Wir machen weiter! Eins, zwei, drei…“

Die Vögel sind immer sehr nah, bei Tag und bei Nacht. Viele Zugvögel finden hier ihren Winterplatz. Spitze Vogelschreie wecken uns am Morgen. Das muss die „Pfeif-Ente“ gewesen sein. „Bewaffnete Ente“ heißt die mit den Stachelschultern und die „Helm-Ente“ stößt mit dem Kopf zu.

Einen ganzen Vormittag der Lac Debo. Der See ist so groß, dass man manchmal das Ufer nicht sieht. Dann kommen Stunden, wo Boukar nicht mehr lacht, nur konzentriert auf das Wasser schaut. Hier gibt er das Steuer nicht aus der Hand, er kennt die unsichtbaren Felsen und Klippen am besten, die er umfahren muss. Hier hat der Fluss unzählige Seitenarme, die bei Hochwasser ihr Bett verlassen und sich zu einer unendlichen Fläche vereinen, dem Niger-Binnendelta.

© H. TarnowskiAm letzten Abend liegen wir am Ufer bei Konna, der letzten Stadt vor Mopti. Es ist das einzige Mal, dass wir auf dem Schiff schlafen, oben auf dem Dach. Das Ufer ist die ganze Nacht lebendig. Die Menschen sitzen um Feuerstellen, ein Baby weint. Wellen schlagen an unser Schiff, eine Pinasse kommt an, Menschen laufen über das Brett ans Ufer, es wird geredet, gerufen. Rinder trampeln vorbei, das Baby weint wieder.

Am nächsten Morgen nehmen wir kurz nach dem Hellwerden Abschied von unserer Pinasse „2002“. Wir verlassen den Fluss. Der Film ist zuende, die Wassermusik verstummt.

Eine Charrette holt uns ab und bringt uns zu der Straße, wo ein Bus vorbeikommen soll, der durch die Tafelberge nach Gao fährt. Selbstverständlich begleitet Boukar uns den ganzen Weg durch Felder und Wasser und dann durch die Stadt. Dann sitzen wir und warten. Keine Spur von einem Bus. Es wird schon wieder heiß. Sonntags nie, sagen sie hier. Nach zweieinhalb Stunden hält ein Kleinbus, Boukar verhandelt, dann können wir einsteigen. Alles in Ordnung. Adieu und merci! Erst als er uns versorgt sieht, kehrt er um. Sein Lachen wird uns fehlen. Allein schon dafür müsste man wiederkommen. Auch er lässt uns mit dem Gefühl gehen, dass du dich der Erde und den Menschen anvertrauen kannst, wenn du das nimmst, was sie dir geben. Und das ist nicht nur die Wassermusik.

Reiselektüre: T.C.Boyle: Wassermusik.

Reisemusik: Ali Farka Touré: The River, Niafounke, Talking Timbuktu.

Alles nicht mehr wahr. Du kannst dich keinem anvertrauen, der selber Angst hat und an Flucht denkt.

Ali Farka ist 2008 gestorben.

Gao 2 machte ich allein.

Wollte Mamadou und Idrissa, den Tuareg, in Timbuktu wiedersehen. Ich komme wieder.

Schon in Paris hatte es Probleme mit dem Flieger gegeben, Stunde um Stunde wurde der Abflug hinausgeschoben. Mir ging es schlecht. Hatte sehr starke Schmerzen, eine Gallenkolik wahrscheinlich, meine Tabletten waren im Rucksack, nicht im Handgepäck.

Wie landen mit 12 Stunden Verspätung. Ob ich noch ins Hotel wolle?

Ja, unbedingt!

Und wenn es nur für eine Stunde auf dem Dach ist, auf das ich meine Matratze gelegt bekomme.

Bon séjour heißt das Hotel in Gao, wo uns nun noch drei Stunden bleiben. Mein Platz ist auf dem Dach und alles ist da: die Zikaden, die Hunde, der Esel, die Hähne – ich springe auf dem Dach herum und rufe nur jajajajaa!!! Geschlafen habe ich nicht auf diesem Dach, es wäre schade gewesen, das Glück nicht zu fühlen, hier angekommen zu sein. Diese Welt hören, diesen Himmel sehen, diese Erde fühlen, aus der auch der Boden gewachsen ist, auf dem ich liege. Angekommen, aufgenommen. Hab mich nur hingehockt und gejubelt. Ja! Ja! Ja! Ja! Das und nichts anderes! Dieser von seinen Sternen dicht besäte Himmel – für ihn bin ich wiedergekommen –, diese Luft auf meiner Haut, das laut gezirpte Netz in meinen Ohren und vor den Augen bald der rote Schimmer des neuen Tags. Ja.

Das habe ich nur einmal so erlebt. In Gao 2.

Dann ruft Alai zum Frühstück. Wir brechen im Dunkeln auf, um die frühe Fähre über den Fluss zu erreichen. Da wird es hell.

Ich habe Mamadous Organisation mit Kattkatt statt Pinasse widerstrebend angenommen, er schickte mir einen Freund, der mich zu einem Kattkatt (4×4 = Allrad) bringen sollte, der – wenn er voll war – nach Timbuktu fuhr. Dann saß ich mit drei Franzosen in einem Auto nach T. und träume ich von Pirogen und Kamelen, als mich die Wellblechpiste durchschüttelt.

Gao 3 fand statt, als ich mit dem großen alten deutschen Schiff General A.Soumane von Koulikoro, dem Hafen bei Bamako, nach Timbuktu reiste. Das hatte ich mir schon lange gewünscht, musste es aber zu ungewohnter Zeit planen, weil der Wasserstand ab November zu niedrig für die großen Schiffe ist. Diese Tage waren so wunderbar, wie mitten in einem Dorf auf dem Wasser, dass ich mich spontan entschieden habe, bis Gao zu bleiben, wo das Schiff umkehren würde.

Ein Anruf in Timbuktu: ich komme drei Tage später. Der Kapitän freute sich, ich mich auch. Und ich hatte endlich mal Zeit, in Gao herumzulaufen und das zu sehen, was heute im Fernsehen wiederkommt. Damals bin ich in ein Fest geraten, bunt und laut und wild und rätselhaft mit all diesen Masken.

Für Gao 4 habe ich eine Reise mit Kollegen organisiert, die von meinen Bildern und Erzählungen angesteckt waren. Inzwischen kannte ich mich ja aus. Was mich nicht vor einem Fehler bewahrte. Ich hatte mir nicht vorstellen können, wie Tabaski, das große Hammelfest nach dem Ramadan, das alltägliche Leben ganz und gar einstellt. Unser Kapitän hatte mir bei meinen Telefonaten nicht gesagt, dass niemand etwas verkaufen würde, wir brauchten Wasser und Lebensmittel für die nächsten Tage. Sie denken immer, sie machen es einem recht, wenn sie nicht sagen, was nicht geht.

Gao 4 war leer, die Familien sind in ihren Häusern, die sie nur verlassen, um in andere Häuser zu gehen. Drei Tage lang.

Dann hat Point d‘Afrique alle Reisen nach und in Mali eingestellt.

Jetzt kommt von der Leyen. Regelmäßig.

Und sie ist nicht allein: In Gao ist für die vielen, die nach Europa wollten, der Weg schon zu Ende, weil das Geld nicht weiter reicht. Eine Stadt voller toter Träume. Hoffnungslos.

Als ich vor acht Jahren Timbuktu verließ – damals war schon kein einziger Tourist mehr in einem Hotel, ganz anders als die sieben Jahre zuvor – wusste ich, dass ich nicht wiederkommen würde, konnte ich doch immer nur eine Enttäuschung sein für die vielen, vielen Erwartungen an einI wie mich. Das hielt ich nicht mehr aus. Wie habe ich das überhaupt einmal ausgehalten? Was habe ich mir da vorgemacht, nicht gemerkt?

Aber dass Timbuktu so zu meinem Leben gehören würde, wusste ich damals noch nicht.

Auch wenn das Telefon zum hundertsten Mal klingelt, erschrecke ich noch.

Paul? Ich werde versuchen, für notwendig unkenntliche Namen die meiner Onkel und Tanten zu verwenden. Die leben schon lange nicht mehr, das müsste doch gehen.

Es gibt also Paul, Bruno, Hugo, Otto, Oskar, Alfons, Reinhold, Gertrud und Agnes von meinem Vater, und Anna, Ida, Erika, Heta, Jutta, Martha, Gustav, Albert und Franz von meiner Mutter.

Ich habe einen Abstecher an meinen See von früher gemacht.

es trägt die Möwen

Schwäne nicht

Immer wieder zum Lachen, wenn sie ihre großen Füße aufs Eis setzen und auf dem Bauch landen.

Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de