|

|

Gemütliches Morden

Aus dem sanft kosmopolitischen Freiburg komme ich immer gern zurück in die größte deutsche Stadt – nach Berlin? In die Zwölf-Großstädte-Stadt mit den mehr Einwohnern und mehr Opernhäusern als in der Hauptstadt. In eine Städte-Stadt, übervoll von Geschichte. Von Industriegeschichte, klar, aber auch von uralter deutscher Handels- und Kapitalgeschichte, ob Duisburg, Dortmund, oder Bochum. Wenn ich da in die zentrale Stadt komme, dann zieht’s mich - in Essen - aus dem Hauptbahnhof in die Fußgängerstraße „Kettwiger“, das läuft wie von allein, scheint nach Norden bergab zu gehen, angenehm schlendere ich, komm in Stimmung, will was unternehmen, ins Kino, zum Buchhändler, ins Grillo-Theater, streune gut gelaunt dahin.

Und dann immer diese Sperre, Blockade. Aus, Schwung kaputt. Stimmung weg. Luft anhalten. Nein, rußig ist es hier ja schon lange nicht mehr. Mitten in der Städtestadt hat die Atmosphäre anderes zu ertragen. Altlasten. Im innersten und ältesten Punkt des "Ruhrgebiets" mit den mehr als fünf Millionen Bewohnern, da thront vor dem tausend Jahre alten „Burgplatz“ auf breitem Sockel eines dieser Reiterstandbilder, grünspanig. Auf hohem Ross spreizt sich da eine altbacken stramme Pathosfigur mit all dem, was Bildhauer- und Theaterkunst mal für imposant hielt und was nun zeigt, warum Ruhrleute so treffsicher die Wendung nutzen „den dicken Wilhelm makieren“.

„Willäm“ sagen sie hier, „makieren“. Na lass ihn doch, den Kaiser, könnte ich mir sagen, tiefer hängen, nicht mehr akut, dieser alte Rauschebart, dieser mörderische Weihnachtsmann hoch zu Ross, der gehörte halt um 1900 zu dieser Konsummeile, lass ihm seinen Prunk aus Kaiser-Opern, das meldet Preußenzeit, Epoche der Patriarchen, zum Glück vorbei, bleib gemächlich. Ist hier aber nicht ganz einfach, denn hier wird in aller Idiotie ein Blick versperrt auf einen Platz, älter als tausend Jahre. Und auf eine gleich alte romanische Fassade (man sieht sie am Schluss dieses Textes). Und sperrt zugleich die Sicht auf ein einzigartig standhaftes Glaubensgebäude, auf eine große graue Kuppel, eine "Moschee" der Juden.

Beim letzten Besuch hatte ich mir einfach eine Leiter. mitgenommen. Der da oben reitet nicht nur raumgreifend, sondern auch so hoch, dass ich nicht hinauf kam. Aber ich wusste Fakten. Tatsachen, die ein Geschichtsunterricht, wenn wir denn noch welchen bekommen, gerne weg lässt. Der da oben zerschlug früheste deutsche Demokratie-Versuche. Erste Versuche mit den Grundrechten. Und meine Stadt ehrt ihn, noch immer. Dieser gemütliche hohe Herr lebte von 1797 bis 1888 und konnte verhindern, dass den Deutschen fast schon hundert Jahre früher gelungen wäre, was sie erst nach 1945 notgedrungen zu formulieren hatten, als „Grundgesetz“, das Gesetz mit der berühmten „Würde des Menschen“, nicht mit der des adeligen oder deutschen Menschen, nicht des christlichen, jüdischen, bayerischen oder moslemischen, sondern einfach mit der „des Menschen“.

Als diese radikale Verfassungstat schon hundert Jahre früher möglich war, damals, im Polizeistaat des Kanzlers Metternich, da war dieser nette Alte dort oben Kronprinz in Preußen, bekam aber von den Berlinern den Namen „Kartätschenprinz“. Kartätschen sind explosive Geschosse, da fliegen Bleisplitter, reißen Wunden, zerfetzen. Im März 1848 ließ der Prinz in Berlin die Splittergranaten auf Arbeiter und Studenten feuern, was der ersten Hälfte des Jahrhunderts den Namen gab, Vormärz. Doch, dieser Kronprinz war erfolgreich im „Niedermachen“ – wörtlich so lautete seine Parole in der Nacht vom 18. zum 19. März 1848, als Freiheitsbewegte in der Breiten Straße das königliche Preußenschloss hatten stürmen wollen. Nunmehr ist es erneuert, als „Kulturzentrum“.

Und weil dieser gemütliche Herr so tüchtig war im Zerfetzen von „Demokraten“ („gegen Demokraten helfen nur Soldaten“), erhob deutscher Blut- und Geld-Adel den hohen Reitersmann 1861 zum König von Preußen. Und 1871, nach dem Krieg (dem „Sieg“) gegen Frankreich und riefen Deutschlands Fürsten ihn unter Bismarcks Regie zum Kaiser aus, zum ersten „Kaiser Wilhelm“ eines zweiten deutschen Reichs.

Wer unser überaus löchriges Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis auffrischen will, muss ein bisschen stochern jenseits unserer verehrten Hochliteratur, zum Beispiel in den Erinnerungen des Carl Schurz, dem es 1849 gelang, sich in der badischen Festung Rastatt zu retten vor den an den Oberrhein kommandierten Soldaten dieses Wilhelm, gerade noch rechtzeitig in Rastatts Kanalisation abzutauchen und durch den Rhein zu fliehen, nach Frankreich hinüber, von dort dann in die USA, wo er Innenminister wurde und in seinen Memoiren mitteilte: „Der Befehlshaber der preußischen Belagerer Rastatts war Prinz Wilhelm – später als Wilhelm I. deutscher Kaiser – ein Feind aller freiheitlichen Bestrebungen, der im März 1848 den Befehl gegeben hatte, mit Kanonen auf das Volk zu schießen, der sogenannte Kartätschenprinz ... Wir hatten in Rastatt beste Aussicht, standrechtlich erschossen zu werden.“

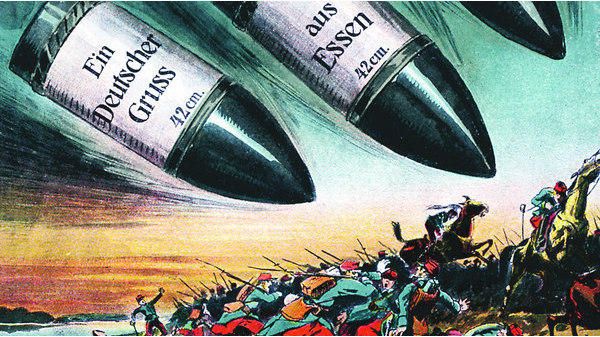

Wer 1849 nicht nach Straßburg hatte fliehen können, wurde standrechtlich erschossen. Der freundlich schmunzelnde Herr dort oben hatte „mit Kanonen auf das Volk“ geschossen und ungeniert reitet er hier und jetzt immer noch in der Mitte des größten deutschen Stadtgebildes, stählern und unerbittlich nett, ja, dieser Alte ließ auch in Rastatt exekutieren. Gustav Heinemann, ein Bundespräsident aus Essen, hat dieses Rastatt auffallend oft besucht. Im Freiheitsmuseum dort meldet ein Dokument: „30 gefangene Freiheitskämpfer wurden von Standgerichten zum Tode verurteilt und am selben oder in den nächsten Tagen erschossen.“ Den Präsidenten Heinemann hat das sehr interessiert, der wollte wissen, aus welchen Anfängen unser erstaunlich kluges Grundgesetz eigentlich kommen konnte. Gute Verfassungen fallen halt nicht vom Himmel, vom Himmel fiel einst massenhaft „Ein Deutscher Gruß aus Essen“ und kostete Menschenleben, unsäglich viele, stolz darauf waren Krupp und seine Werbegrafiker 1916 .

Leitende Essener Herren ließen den stattlichen Alten dort oben auch nach den Massenmorden weiter reiten, durch die gute Stube der zentralen Stadt. Schon „Kartätschenprinz“ hörte sich ja fast schmissig an, klang nach Klatschmarsch und Schnädderängtäng. Und Wilhelm, damals, 1848, da war der doch nur erst ein „Prinz“, oder? Ne Jugendsünde? Nein, als er in Berlin gegen Freiheitsbewegte nachweislich „Niedermachen“ kommandierte – mehr als 300 Opfer liegen da auf dem Friedhof der Märzgefallenen – war Wilhelm älter als fünfzig.

Augenzeuge Varnhagen, Ende März 1848 in seinem Tagebuch: „ ... trat der Prinz von Preußen vor und redete die Soldaten heftig an: „Grenadiere, warum habt ihr die Hunde (da meinte er die Freiheitsbewegten) nicht niedergemacht!“... Entschiedene Meinung aller Zeugen war, dass von Prinz Wilhelm der Angriff auf das Volk ausging, weil er ein Gemetzel haben, weil er Schrecken einflößen wollte... – 27.Juni 1849: In der Gewaltsamkeit und im Hohne gegen das Volk sind sich die Regierenden einig. Der Prinz von Preußen führt in Baden einen Feldzug mit 80.000 Mann gegen 20.000 deutsche Brüder, die Freiheit wollen.“ Und wenig später: „13.August 1849: In Baden neue Erschießungen. Nun doch Biedenfeld. – 14. August: Tiedemann erschossen und, wie alle, mit größter Standfestigkeit gestorben. – 15. August: Major Heidig erschossen, alle sterben mit Festigkeit, noch keiner hat seine freiheitliche Gesinnung verleugnet. – 8. Oktober 1849: Ein herrliches Vorbild, das der Großherzog Leopold von Baden all den deutschen Fürsten bietet, die sich gegen ihre Unterthanen der preußischen Hülfe bedienen. Großherzog Leopold ist wohl der kläglichste. – 12.Oktober 1849: ... Und so fährt man fort, in Baden zu erschießen. Alle diese Bluthunde, diese Scharfrichter und Schinder heißen Prinzen, Staatsminister, Generale.“

Der zentrale Platz in Baden-Baden heißt heute „Leopoldplatz“. Die Einwohner des „Weltbads“ nennen den Platz liebevoll „Leo“. Das Grausige im „Paradiesischen“? Das Gemütliche im Ruhrgebiet. In der Mitte der Ruhrstadt – 2010 war sie „Europas Kulturhauptstadt“ – schreckt mich jedes Mal dieser Gemütliche. So wie „Bluthunde, Scharfrichter und Schinder“ halt erschrecken. Und hoffe immer, die Essener hätten ihn inzwischen verhüllt oder abtransportiert ins „Ruhrmuseum“. Doch die bronzene Freundlichkeitsmaske mit wallendem Bart, sie reitet weiter, und nicht nur in Essen, sondern deutschlandweit. Meist auf drallem Tier mit geschweiftem Schwanz, zum Beispiel am „Deutschen Eck“ in Koblenz, da hat man ihn bald am Rhein 1945 samt Gaul großartig und kostbar wieder aufgerichtet, freilich muss er dort nun die Farben der Freiheitskämpfer sehen. Dicht vorm bronzenen Maul seiner Mähre weht da ständig dieses Schwarz, Rot und Gold. Auch vor der großen Eisenbahnbrücke am Kölner Dom darf der Massenmörder weiter westwärts streben, der Judenhasser, Franzosenhasser, Demokratenhasser. Zum Besinnungsaufsatz in unseren Schulen gehörte zwar ab und zu die Frage, wie es denn nur habe kommen können zum Völkermord der Nazis, waren die vom Mars gekommen? Das Rückbesinnen reichte selten bis zu den beiden Wilhelms – „am besten wäre Gas“ notierte der zweite, meinte statt Ratten die jüdischen Mitmenschen.

Immer wieder die Hoffnung, ob nicht wenigstens die Essener ihn endlich vom hohen Ross geholt hätten, ihren „dicken Willäm“. „Volk“ nannte der „Pack“, und wenn ich in Essen mal wieder so gern bergab schlendere auf der zentralen Einkaufs- und Fußgängermeile, hoffe ich, dass inzwischen ein Platz gefunden worden sein könnte für den Splitterbombenhelden, etwa ein Ort auf altem Abraum hinterm Welterbe „Zeche Zollverein“ und dort mit den nötigen Informationen über einen, der durchaus gelten könnte als konsequente Obrigkeit für eine nachhaltige Untertänigkeit. Aber unverrückt hockt er weiterhin da oben, der scheinheilige Rauschebart.

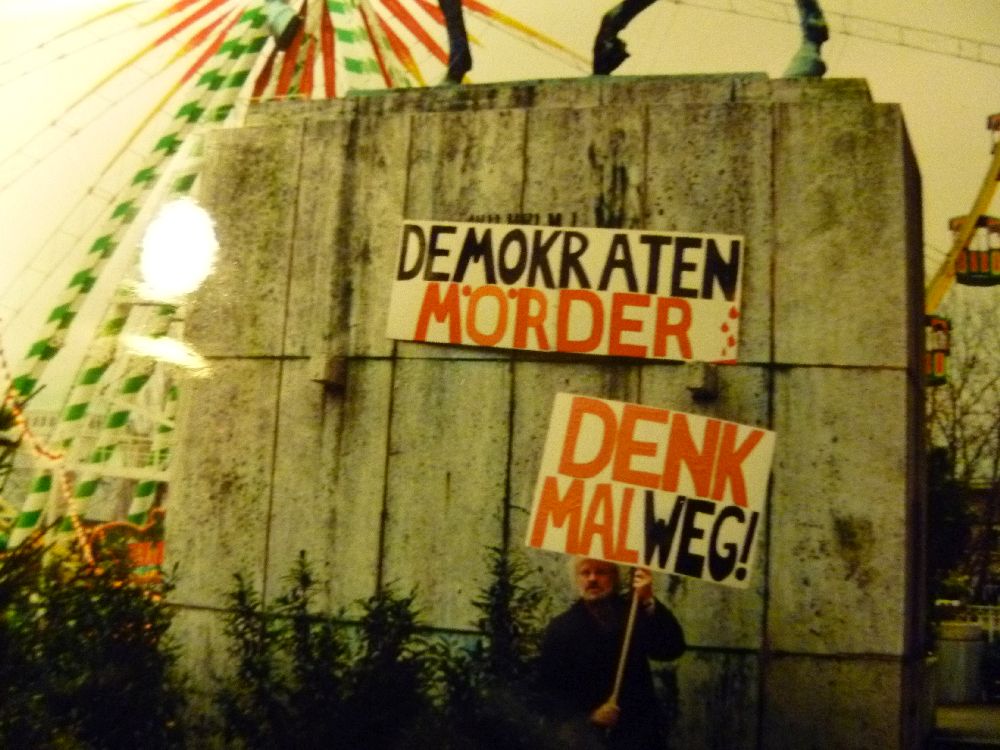

Und folgenlos schrieb Joseph Rovan, Historiker an der Sorbonne, in seiner „Geschichte der Deutschen“: „ ...vertrieb 1848/49 der König von Preußen das Abgeordnetenhaus. Auch die Aufstände in Baden, im Rheinland und in Sachsen erstickte er mit seinem preußischen Heer. In der Festung Rastatt ließ er Gefangene erschießen. ... Und am 18. Januar 1871 proklamierte Großherzog Leopold von Baden in der Versailler Spiegelgalerie ihn, den preußischen König Wilhelm, zum deutschen Kaiser Wilhelm I. ... Da verschwand dann die schwarzrotgoldene Fahne der Volkssouveränität für die schwarz-weiß-roten Farben von Militär, Fürstenmacht und Hochfinanz ... Der Traum der 1848er, der Traum vom guten Zusammenleben der Völker, wich Nationalismus.“ – Und ich verlor meine Geduld. Stellte mich unter den mehrfach mannshohen Sockel mit dem Wort „Demokratenmörder“.

Und mit dem Aufruf, den Typ einfach mal weg zu denken. Und siehe, Essen erwies sich als verwirrbar. Plötzlich hielten Streifenwagen, sogar drei. Über den adligen Herrn im dekorativen Grünspan zu informieren, das galt als „Beschädigung eines Denkmals“. Erst als die Ordnungshüter sahen, dass da keiner, wie Anrufer ihnen gemeldet hätten, was kaputt machte – höchstens eine Mär – , ließen sie ihre Handschellen ungenutzt, sagten aber, ich hätte das Versammlungsgesetz missachtet. „Ich versammele mich hier als Einziger.“ Dennoch notierten sie meine Personalien und erstatteten Anzeige. Die nach zwei Jahren „gegenstandslos“ war.

In das Kohle-, Stahl- und Arbeiterrevier, in die Städtestadt Ruhr kam keine Universität, keine Freiheit von Kunst, Denken, Wissen. Auch da waren sie sich auf Anhieb einig, die Kaiser und die Krupps. Alfried Krupp wusste in der „Waffenschmiede des Reichs“ Gusstahl so zu spezialisieren, dass der nicht nur für Schienen und Bahnräder tauglich wurde, auch für Panzerplatten und Kanonen. Weswegen die Wilhelms die Krupps in Essen auffallend oft besuchten und einträgliche Aufträge lancierten, worüber Stahl- und Kaiser-Familie echte Freundschaft schlossen und die Stadt dem Monarchen „mit´m Bart! mit´m Bart!“ dieses prächtige Reiterstandbild errichten ließ, „in Dankbarkeit“, damals, 1898, mitten auf dem zentralen tausendjährigen „Burgplatz“. Und nie schickte aus seinem ersten Jahrtausend Stadtgründer Sankt Ludgerus einen Kugelblitz. Auch die RAF (die Royal Airforce) sprengte mit all ihren Bomben nie die bronzene Pracht.

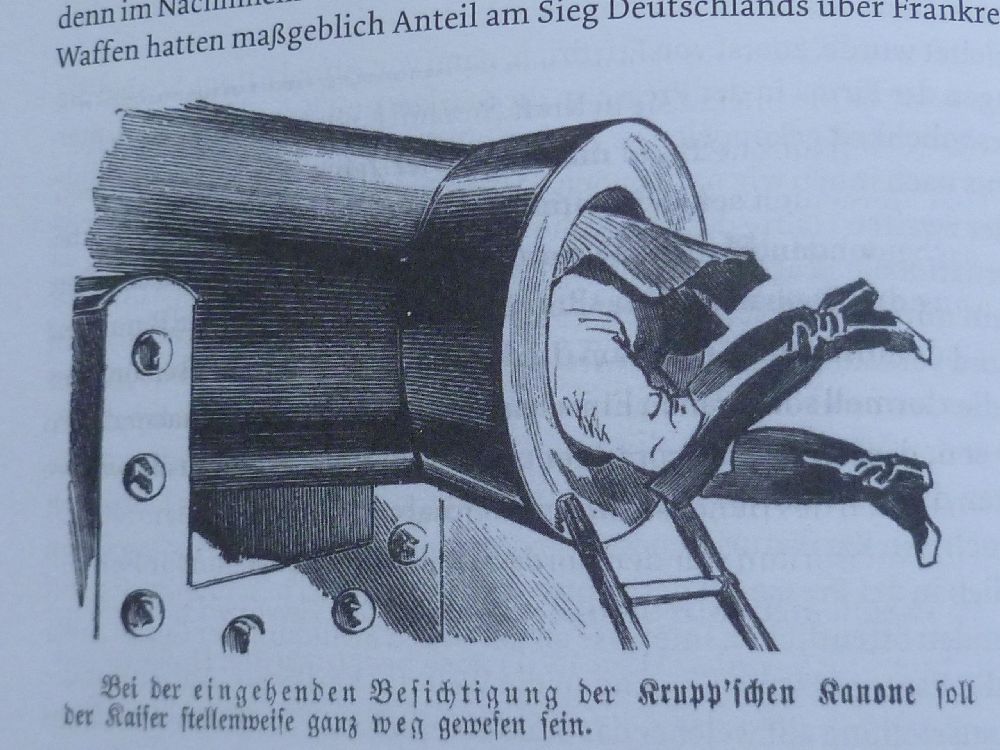

Aus dem „Kladderadatsch“ Nr. 27, 16. 6. 1867

1918, als Wilhelm Zwo „in’ Sack gehauen“ hatte und in Holland Holz hackte, rückten die Ruhrstädter die Ehrung des blutigen Mannes aus der Platzmitte an den Rand, hart nach vorne, neben das prächtige Großkino „Lichtburg“, und dort so, dass, wer seither vom Hauptbahnhof die leicht geneigte Straße hinabstreunt und das Riesenkino passiert, dass der hinter der hohen Ecke anfangs weder den uralten Burgplatz erblickt noch Essens gut tausendjähriges romanisches Münster noch die enorm hohe graue Synagogenkuppel, die so massiv ist, dass sie die „Kristallnacht“ und die Bombennächte überleben konnte. Die freie Sicht auf all dies ist da erst mal weggemacht, von der mehrfach menschenhohen Sockelwand. Oben drauf hockt nach wie vor der gemütliche Freiheitsfeind. Wie wunderbar stünde hier jetzt – ohne Hochsockel und Sichtblende – einer wie jenes kluge Staatsoberhaupt Heinemann aus Essen, der daran erinnerte, dass, wer den Zeigefinger auf andere richtet, mit mindestens drei Fingern auf sich selber zeigt. Zum Heinemann würde dann gut ein Wort passen aus dem Jahr 1844, zum weisen Rastatt-Kenner fügte sich dann bestens ein Wort des jüdischen Dichters, nebenan in Düsseldorf geboren, Heinrich Heine. Das schrieb der vier Jahre vor 1848 so, als redete der von Paris aus zu den kontrollgelähmten Deutschen: „Macht die schwarz-roth-goldene Fahne zur Standarte des freyen Menschthums. Mit der Erklärung der Menschenrechte als den zehn Geboten des neuen Weltglaubens.“ - Stünde gut vor der tausendzweihundert Jahre alten Westwand des Münsters.

.jpg)

SCHÖNHEIT

und heilsame Kenntnis vom Punkt der Punkte

Immer neu funkelt ja die alte Erkenntnis vom pars pro toto, wonach eine Einzelheit Teil eines Ganzen sei, auch ein schlanker Leib, auch ein Schenkel, auch die entblößte schöne Brust erzähle von viel mehr. Davon weiß womöglich auch der hier abgebildete, dieser offensichtlich bei erotischer Arbeit überraschte Herr. Denn auch dieser schnuppernde Mann im schütteren und zweifelhaften Blondhaar lässt über dem, was da unterm huschenden Pelz-Weiß blitzt, funkelt und lockt, das Andere keineswegs aus dem Auge, der beginnt mit gut begreifbarer Neugier das Ganze zu erkunden, hält schon wieder, Erforschungen hin oder her, seitwärts Ausschau –

Die Schöne, der sich der Blondling zu widmen scheint, ist Eurydike, diese sagenhafte Rolle spielt sie jedenfalls in der hinreißenden Inszenierung von Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“, die seit mehreren Jahren im Essener Opernpalast Aalto („Europas Spitze“ meldete der „Spiegel“) in der Regie von Dietrich Hilsdorf das Publikum immer wieder begeistert, in ausverkauftem Haus. Die Schöne ist nämlich nicht nur, wie das Probenfoto belegt, von exzellenter Gestalt, sondern die hier realisierte Antiken-Traumfrau Eurydike heißt im bürgerlichen Leben Astrid Kropp und ist geborene Duisburgerin und fasziniert nicht nur leibhaftig und körperlich ganzheitlich, sondern ebenso mit ihrer Stimme, mit einem Sopran-Organ von überzeugender Gelenkigkeit und Stärke auch in höchsten Lagen – Leib wie Stimme der Frau Kropp zwingen auf Anhieb in die Knie, nicht nur Orpheus und Gott Zeus und blonde Schönlinge.

Diese Sängerin und Spielerin, hier lediglich bekleidet mit den Vortäuschungen eines Pelz-Imitats und mit schwarzen Strümpfen und Handschuhen, bezaubert endgültig durch die Art, wie sie sich bewegt, wie dieser hohe und schlanke Leib zu gehen weiß. Zu Frau Eurydikes oder Astrid Kropps Gang rangen sich selbst heutige, also überaus kritische Kritiker ein antikes Prädikat aufs Papier, eine altromantische Vokabel – ihr Gang sei "göttlich", so teilten sie uns mit. Die auf solche Weise spielende und singende Astrid Kropp ist nicht nur als Schauspielerin und Sängerin hervorragend, sondern in gleicher Weise als Tänzerin, auch bei höchsten Ansprüchen des klassischen Balletts – nicht ohne Grund verehrt hier der Blondling mit Lippen und knieender Devotion ihre schönen Schenkel, die Frau Kropp ohne weiteres in verwirrender Geschwindigkeit und atemberaubend senkrecht in die Höhe werfen kann, nämlich immer dann, wenn in Offenbachs Unterwelt der berüchtigte Höllengalopp ausbricht und lostobt, jener hemmungslose CanCan, dieser Rock and Roll der Romantik, dieser vorweggenommene Disco-Wahnsinn der Belle Epoque.

Man weiß, im antiken Mythos muss am Ende diese Schöne in die Hölle, muss Euridyke hinab in die Unterwelt der Griechen und Römer, und ihr Geliebter, der Sänger Orpheus, ist darüber untröstlich und klagt dann so lange und so bewegend, dass die Götter sich bekanntlich erbarmt haben und dem unsterblich Verliebten erlauben, ebenfalls in die Unterwelt hinabzusteigen. Und was machte daraus Jacques Offenbach und was macht daraus Regisseur Dietrich Hilsdorf? Bei dem ist Orpheus der Konzertmeister an einem der gut zwanzig Pariser Operettentheater um 1870, und in Essen ist das der kraftvoll intonierende und wunderbar spielende und glaubwürdig klagende Thomas Piffka, der zwar ebenfalls die anderen Schönen des spielenden Gewerbes nie ignoriert, aber als Konzertmeister und Ehemann täglich und unermüdlich mit seinem Fiedelbogen über den Leib seiner schönen Ehefrau Eurydike geigt, ja, er streicht seinen Geigenbogen über ihre schönsten Körperpartien, bestreicht hingegeben und am liebsten ihren Busen zu jener schmachtenden Serenadenweise, die man sich schon in Offenbachs Ouvertüre gern gefallen ließ, beharrlich und ausdauernd widmet er sich Nacken, Schenkel und Brust –

– und wie reagiert sie, die „Göttliche“? Sie ist sein Gegeige überraschend rasch leid, absolut leid. Und klagt ebenfalls. Findet ihren konzertmeisterlichen Fiedler längst unendlich langweilig, nein, viel stärker als nach diesem Langweiler verlangt es sie nach ihrer neusten Eroberung, nämlich nach dem hier abgebildeten schütteren Blonden, ohne zu ahnen, welchem Unterweltheld sie sich da ausliefert, denn hinter dessen Bieder- oder Lebemannsmaske verbirgt sich kein Geringerer als der Höllengott selber, ach, unausweichlich naht das Verhängnis und zwangsläufig kommt es im Aufruhr der erotischen Gefühle zu schlagenden Wettern und zur Explosion, am Ende eben zum tolldreisten CanCan.

Wen wundert’s, dass sich die Essener Orpheus-Inszenierung nicht nur durch das größte deutsche Stadtgebilde herumgesprochen hat, durch die Fünf-Millionen-Zwölf-Großstädte-Stadt Ruhr – im Jahr 2010 wird sie Europas Kulturhauptstadt – nein, kein Wunder, dass der Verkauf der Aalto-Karten bei „Orpheus in der Unterwelt“ kaum anders läuft als beim Umsatz an Emil Kasperskis Frikadellenbude in der Fußball-Halbzeit in Dortmund oder Gelsenkirchen. Von weit kommen nach Essen nicht nur ältere Semester und staunen und bewundern und beneiden wieder und wieder diesen Herrn in Blond, im Spiel ist er Feuergott „Pluto“, im Leben ist er der Essener Rainer Maria Röhr, da leistet der bedenkliche Schmeichler wie die übrigen Akteure ein theaterwunderliches Silvesterfeuerwerk. Vulkangott Pluto ist ja in Offenbachs Spiel zwar der Gott der Tiefe und der Hitze, aber in Hilsdorfs Version ist er zugleich der Souffleur eines dieser Pariser Schmierentheater, eines, das längst Pleite ist, hier also hält der Kerl entweder schon wieder Ausschau nach der attraktiven Nächsten, nach dem Star einer besser verdienenden Truppe, oder auch hier hat er mit seinem Blick zurück nur Sinn für die Medien, für den Typen, der diesen Moment fotografiert, in Hilsdorfs Essener Montage jedenfalls verführt und betrügt Jeder Jeden.

Ein großartiger Augenblick, der einzige stille Moment in dieser wirbelnden Offenbach-„Operette“ in der Zentralstadt des Ruhrreviers, eine wahrhaft ergreifende Situation tritt dann ein, wenn im Hades, wenn sich in der düster rauchenden Unterwelt ein Greis, der einstige „König von Arkadien“, ebenfalls just dieser schlanken Frauengestalt nähern will. Dieser vormals gewiss ebenfalls strahlende Mann und Prinz und König scheint im Schattenreich geschrumpft, der wirkt wie zerfallen, ist in der Essener Inszenierung ein Krüppel, sozusagen nur noch ein Schatten seiner selbst, kaum eine Spur mehr scheint da übrig von Leibesprunk und Mannespracht – da nähert sich also im Aalto-Palast der wunderbaren Eurydike der grause Styx, einer, der nur noch als hässlich gilt, ein Zwerg, ein Kranker, ein Gespenst? Und über Akteure wie Zuschauer legt sich die beklemmende Frage, ob also am Ende jeder Held und jede Schönheit und sogar dieser schöne Frauenleib in ähnlicher Weise entstellt sein wird und zerfallen?

Da nähert sich unter Dietrich Hilsdorfs Regie der blendenden Frauengestalt der auffallend kleinwüchsige Sängerdarsteller Rüdiger Frank, schleicht sich heran als humpelnder Styx und singt traurig von seinen ehemaligen Herrlichkeiten und Potenzen und streckt dann ebenfalls seine Hand aus nach der erotischen Zauberin, die zum Glück in diesem Moment für ihn, der Zwerg, handgreiflich erreichbar ist, weil sie in einem Sessel Platz genommen hat, der verschrumpelte Kleine kann mühelos ihre Schulter berühren, ja, er betastet die unendlich schönen Rundungen, tastet sich von dort weiter vor, bewegt seine knochige Hand über Nacken und Hals zum Busen hin, deutlich in Richtung Brust – und zögert – in diesen Sekunden wäre unter den zwölfhundert Zuschauern im großen Aalto das Geräusch der fallenden Stecknadel zu hören gewesen – in einem durch den Lärm vorher und danach um so eindrucksvolleren Augenblick des Schweigens all jener, die ebenfalls irgendwann einmal oder schon ziemlich bald („ach wie bald schwinden Schönheit und Gestalt“) nicht mehr Prinzen des Paradieses gewesen sein werden oder Prinzessinnen von Arkadien –

Und so glitzert und funkelt er also weiter, der verlockende Punkt im süßen Nichtgewand der Eurydike und erinnert in seiner Punkthaftigkeit unmittelbar an jenen anderen „Punkt“, um den sich unser künstlich blonder Lebemann kümmern zu wollen scheint, um jenen nämlich, von dem schon der junge Goethe in seinem ersten, in seinem „Urfaust“ wusste (so muss man jedenfalls urteilen nach der Handschrift des Hoffräuleins Luise von Göchhausen, die Goethes allerfrüheste „Faust“-Fassung heimlich abgeschrieben hatte, den „Urfaust“ also, bevor der Meister später die seriösere Version schuf, den „Faust I“), denn da ist zu lesen: „Die Mägdlein, ach, sie geilen viel!“ und dann irritiert da vor allem der folgende Ratschlag von Goethes Teufel an einen ängstlichen Studenten: „Besonders lernt die Weiber führen / es ist ihr ewig Weh und Ach / so tausendfach / aus Einem Punckte zu kurieren.“

„Aus Einem Punckte“, meint das den, den wir hier im Aalto-Licht betörend glänzen sehen?

Das hartnäckige alte Gerücht kann nicht stimmen, wonach der größte unserer Poeten erst spät, erst auf seiner Italienreise „die Anatomie des Weibes“ erkundet habe. Welchen „Punckt“ also mag da seinen Mephisto geritten, welches Organ mag er gemeint haben, zumal der Dichter (in der sicherlich buchstäblichen Abschrift jenes Hoffräuleins, dem wir die Bewahrung des „Urfaust“ zu danken haben) das Wort „Einem“ mit einem Großbuchstaben beginnen lässt und wenn er die Mitteilung „Punkt“ dann auch noch mit dem auch damals schon ungewöhnlichen „ck“ dermaßen markant betont? Ach, dem puncto punctorum widmete erst vor wenig Jahren eine Medizinerin so viele chirurgische Aufmerksamkeiten wie nie zuvor sämtliche männlichen Meister der Anatomie, und dabei deckte sie auf, dass dem männlichen Protzstück bei den Frauen etwas entspricht, das zwar nur eben punktuell sichtbar leuchten, funkeln und glänzen mag, das dafür aber in seiner untergründigen Ausdehnung dem der Männer gleichkommt, freilich subkutan, unter die Haut gehend und offenbar mit ganzheitlicher Ausstrahlung, mit Qualitäten, die nicht nur Lebemänner mit schütterem Blondhaar schon immer irritiert haben und die offenbar auch schon vom jungen Dichter in Weimar gewusst und erkundet wurden – nicht nur als Heilungs-Ansatz und Medizin für der Frauen „ewig Weh und Ach“, sondern im gleichen Maß dem Weh des Mannes.

Fataler Siegfried-Mythos

Germanisten im Tiefschlaf?

Referat am 6. 11. 17, Hochschule Konstanz, etc. etc.

Das scheint unabweisbar, lebenslang wird uns was weisgemacht. Das trifft uns früh, schon als Kinder, als Jüngere kriegen wir’s von Älteren, Eltern, Großeltern, Lehrern, Dozenten. Auch von den ständig neu ver-mittelnden Medien, längst digital, von Massenmedien – von all denen, die „Infos“ liefern, Daten, Kenntnisse, Tipps, Ratschläge und, in Fülle, Fälschungen.

Vor 30 Jahren war ich eingeladen in eine Bibliothek im Ruhrgebiet, sollte reden zum Thema „Die neuen Medien“. Das Thema schien neu, es kamen 4 Zuhörer, darunter der Bibliothekar. Ich lud sie ein, erzählte denen in einer Kneipe ausführlich von meinen Jahrzehnten beim Fernsehen. Die Sender heißen nicht umsonst „Anstalten“.

Seit je sind wir angewiesen auf Vermittler. Gab es das je, eine korrekte Erzählung von der Welt? Schon im alten Rom war auffallend wichtig das Verbreiten von Daten, propaganda, „das zu Verbreitende“. Roms Legionäre zum Beispiel sollten wissen, wie die Völker außerhalb des Reichs so sind, etwa diese Germanen, da entstand ausführlich Staatspropaganda, gespickt mit Rufmord und Reklame. Wie alle Vermittlungen oder eben Medien seit je. Public relation , PR erfanden nicht erst politische Parteien, schon die Kirche von Beginn an, propaganda fidei, „Verbreitung des Glaubens“, natürlich des richtigen.

Der seit je allgegenwärtige Propaganda-Betrieb verdichtet sich gern und immer neu zu Mythen, Mythologien, zu „Wahrheiten“. Und die früheste große Erzählung von der Welt, ein erster Weltspiegel in deutscher Sprache, das ist das enorme Epos „Nibelungenlied“. Und aus dieser riesigen Erzählung wuchs folgenreich der Mythos von Siegfried, die Sage vom deutschen und vom „richtigen Mann“, vom deutschen Supermann, der alles kann – unbezwingbar, leider hornhäutig.

Mit Recht gilt es gleich in den Anfängen deutschsprachiger Literatur als überragendes Dokument, das vom siegenden Siegfried singende „Nibelungenlied“. Am Ende seines ungewöhnlichen Lebens wurde der große Reich-Ranicki gebeten, einen Kanon aufzustellen, eine Liste der Werke deutscher Sprache, die er, der Professor und Großkritiker, für die bedeutendsten hielt. Das hat er noch getan und nannte an der Spitze, aus dem Hochmittelalter, das Nibelungen-Epos.

Wobei auch ihm unbekannt war, wie sehr dieser zweifellos bedeutende Text nachhaltig gefälscht wurde, verdreht zum Lobpreis auf Kampf, Stärke, Männlichkeit und kriegerisches Heldentum. So dass es gute Gründe gibt, anzunehmen, dass Europas Kriege und Weltkriege schon deshalb möglich wurden, weil allseits ein verhängnisvolles Bild herrschte vom Mann, der nur Mann ist, wenn er sieghaft ist. Wie Siegfried.

Mein Vater hat 14 Tage nach meiner Geburt im Frühjahr 1936 (in Essen, in einem Krupp-Krankenhaus) ein Tagebuch angelegt, in dem er mich, seinen dritten Sohn, freundlich willkommen hieß und am Ende der acht Zeilen im Ernst schreiben konnte: „Werde einst ein ganzer Mann!“

Was das sei, „ein ganzer Mann“, hat er leider verschwiegen. Aber in den selben Zeilen wünscht er: „Vergiss nie den, dem du danken kannst, dass du lebst.“ Damit meinte er nicht etwa sich selbst, den Erzeuger, sondern Hitler. Dem sei zu danken, schrieb er, dass es für Deutschland und die Welt Frieden gebe und Fortschritt. So konnte sie Anfang 1936 noch aussehen, die Erzählung von der Welt, Mythos und Glaube eines guten Menschen, eines durchaus intelligenten, eines begeisterten, eines weltfremden Nazis. Für mich wurde das zu meiner ersten, zu meiner Grund-Orientierung, gerade mal 14 Tage, nachdem ich auf diese Welt gekommen war.

Wer’s genauer wissen will, könnte meinen Namen „googeln“ und auf meiner Homepage nach unten scrollen zum Buch „Der große Irrtum“. Darin schildert mein Vater, wie sehr er geblendet war von Lügen. Vorn auf dem Titel sieht man meine älteren Brüder als Hitlerjungen, mich als Vierjährigen, dem der Vater die Arme auf die Schultern legt. Damals begann er zu zweifeln an einem großartig „auferstehenden Vaterland“. Damals begeisterten sich in Deutschland Millionen. Gutgläubige und Ahnungslose, Dumme und Intelligente, und Schlaue. Folgten wirksam fälschender Propaganda.

Wie schützt man sich vor Propaganda? Vor allem durch Vergleichen. Durch Kritik. „Kritisch“ ist von griechisch kritein und heißt „vergleichen“. Kritisch informieren will ich hier und jetzt am Beispiel jener deutschen Geschichte, die fatal missbraucht wurde zur Lügengeschichte von Kraft und Gewalt und vom Supermann Siegfried. Der im alten Nibelungenlied ein total anderer war. Das steht als Erstes im Drachenbuch, mit genauen Belegen auf 50 Seiten.

Siegfried als Kraftmensch ist heute ersetzt durch neuere Alleskönner und Supermänner. Mehr als hundert Jahre dominierte im zentralen Europa der Nibelunge, der aus Nebelheim, von der Romantik bis zum Ende des letzten Weltkriegs geisterte durch deutsche Gemüter dieser unverwundbar Siegende. Dem Vorbild Siegfried, diesem einst fast in jedem Gemüt umhergeisternden Muster folgten Generationen junger Männer, folgten ihm in drei immer entsetzlichere Kriege, 70/71, 14/18, 39/45. Weltkrieg II forderte 50 Millionen Leben. Zwölf Millionen deutsche, „gefallene“. Sechs Millionen jüdische, ermordete.

Wie und was wurde gefälscht im Nibelungenlied? Da handelt es sich um einen riesigen Text, fast zehntausend Zeilen in altdeutscher Sprache, rhythmisch und klangvoll gereimt, kurz vor 1200 verfasst von klugen Mönchen, von Klosterbrüdern, sehr wahrscheinlich in Passau. Nach sieben Jahren Germanistik in Freiburg hab ich in den letzten Jahren all diese wohltönenden Zeilen noch mal neu gelesen, schon weil ich zum Ende meines Lebens denn doch wissen wollte, woher das alles hat kommen können, dieser Spuk vom ganzen Mann und von einer alle anderen überragenden Nation.

Verstärkt wurde der Spuk im 19. Jahrhundert durch vier große romantische Opern, durch vier Begeisterung auslösende je fünf Stunden lang dauernde Musikspiele von Richard Wagner unter dem Titel „Ring des Nibelungen“. Die wirken wie eine frühe Kunde aus deutscher Vorzeit, von Anfängen und Größe. Auch da geht es um Siegfried – allerdings, wenn man genau hinschaut, um einen anderen als im Nibelungenlied.

Noch heute, wenn live übertragen wird von den Wagner-Festspielen in Bayreuth, dann sind sie fast immer zu hören, endgültig am Ende, aus dem Publikum: krachende Begeisterungsschreie. Bayreuth erzählt zwar anders als das alte Epos, aber beide haben eine ähnliche Wirkung, die Opern wie das gefälschte Epos, nämlich, wie ich meine, eine verheerende, buchstäblich verheerend.

In der Nazi-Zeit verbreiteten sich die Opern auch im damaligen kleinen Radio für Jedermann, im „Volks-Empfänger“, wo die enormen Wellen Wagnerscher Musik dem Kästchen ganz schön zusetzten. Die Opern wie das falsch vermittelte Epos wuchsen sich aus zu riesig mahnenden Denkmälern. Im Nazi-Reich, behaupte ich, wirkte das hirnlähmend und lenkte die Regierenden wie die Gehorchenden. Die Psychologie hat ermittelt, dass Lügen besonders dann wirksam werden, wenn sie als Lügen nicht mehr gesehen, sondern als Wahrheit geglaubt werden – erst das wirkt überzeugend. Fanden Psychologen experimentell heraus.

Germanistische Sprachwissenschaft ließ die Fälschungen offenbar unwidersprochen. Nach 1945, als gebe es Scham, wurde zu Siegfried fast nur geschwiegen. Was aber erzählt das alte Epos wirklich? Die schreibkundigen Mönche in Passau nutzten älteste Überlieferungen. Wollten ihre um 1200 lebenden Mitmenschen informieren und gut unterhalten. Das gelang, der enorme Text existierte in erstaunlich vielen Abschriften, ich richte mich nach Handschrift B, die fand man um 1750 in St. Gallen, heute „Welterbe Kultur“, diese Handschrift gilt als „authentisch“.

Und spreche jetzt nur mal die ersten zwei Zeilen (von den fast zehntausend). Als ich die beiden kürzlich vor Menschen sprach, die so alt waren wie ich oder noch älter, da hatte ich kaum die erste halbe Zeile geredet – da murmelten diese Senioren fast alle mit. Waren geboren, als die riesige Erzählung massiv entstellt war zum Siegesgesang auf Deutschland, zu einem Popanz von Unbesiegbarkeit. Heute spielt der wunderbare alte Text in den Schulen keine Rolle mehr. Ungefälscht bleibt er wunderbar, denn er könnte immer noch wirken wie eine humane Insel in mörderischen Epochen.

Jetzt also nur die ersten zwei Zeilen. Der Text wurde anfangs meist vorgelesen, in hohem Ton, deswegen „Lied“. Die ersten Zeilen lernte auch ich früh auswendig:

Uns ist in alten maeren / wunders vil geseit / von helden lobebaeren / von grozer arebeit.

„Uns wird in alten Berichten viel Wunderliches erzählt. Von Helden, die man preisen könnte und von anstrengenden Arbeiten.“ Nur zwei Zeilen, aber welch grandioses Vorwort. (Wdh.!). Das ist nicht nur klangvoll, sondern auch sehr informativ. Die bloß zwei Zeilen liefern einen korrekten Überblick über die Struktur der riesigen Geschichte in fast 2500 Strophen zu je vier Zeilen mit überaus komplizierter Handlung. Diese Handlung, so melden die ersten Zeilen, spielt sich ab in drei verschiedenen Epochen. Da werde es gehen um maeren, um wunders vil und um groze arebeit. Jedes Mal eine andere Zeit-Epoche.

Maeren meint nicht einfach Märchen, maere meinte damals, freilich schon mit guten Zweifeln, dasjenige, was wir heute Bericht nennen, Neuigkeit, Nachricht, Report, auch Historisches oder Zukünftiges (Walther: der iu maere bringet, daz bin ich). Noch Luther lässt im Adventslied seinen Engel singen „Vom Himmel hoch, da komm ich her, und bring euch gute neue Mär“ – neue Nachrichten Aussichten, Hoffnungen. Germanisten sind sich einig, im Nibelungenlied meinen alte maeren Historisches, nämlich Ereignisse, die wir kennen, wenn wir noch Geschichtsunterricht hatten, alte maeren erzählen von der Völkerwanderung, der ersten historisch belegten, meinen die früh belegte meginfart michil, die „Völkerflucht“ quer durch Europa, grob gesagt rund ums Jahr 500. Und mit der hat sich im alten Epos Siegfried herumzuschlagen, mit Völkern, Sippen, Stämmen, mit Menschen, die eine andere Heimat suchen – mussten. Die vor östlichen Bedrohungen unterwegs waren nach Westen und Süden, bis Rom, bis Afrika – Sachsen, Franken, West- und Ostgoten, Alemannen, Burgunder, Vandalen.

Das Zweite, wunders vil, „viel Wunderliches“, weist noch weiter zurück ins Vergangene, ins Archaische, nun tatsächlich ins Märchenhafte, in die Sagenwelt der Ungeheuer und Drachen, von denen freilich im Nibelungenlied nur einer erzählt, Hagen.

Das Dritte dann, groze arebeit, meint die damalige Gegenwart um 1200, meint vor allem Minnedienst und Kriegsdienst. Mit diesen drei verschiedenen Welten – Archaische Vorzeit, historische Völkerwanderung und damalige Gegenwart – mit denen erzählt das alte Epos geradezu wie moderne Literatur, schon dies erste große Dokument deutscher Sprache macht Mitteilungen wie ein heutiger moderner Riesen-Roman.

Und was wird erzählt? In der großen ersten Hälfte geht es personell um Krimhild und Siegfried. Rheinauf und rheinab pendelt das zwischen der von den Römern verlassenen Festung Worms am Oberrhein und der von den Römern gleichfalls verlassenen Festung Xanten am Niederrhein. In Worms haben sich Burgunder festgesetzt, in Xanten offenbar Cherusker. Aventiure Eins preist die einzigartig schöne Burgunderprinzessin in Worms, Krimhild. Die habe von einem Falken geträumt, was im Epos gedeutet wird als Zeichen für einen kommenden Gast. Krimhilds Traum vom Fliegen endet nicht gut, ihr Falke wird getötet – so wie in der Mitte des Epos Siegfried.

Aventiure Zwei erzählt von einem tatkräftigen jungen Mann in Xanten am Niederrhein, stark und schön, Siegfried. Als Jung-Siegfried hört, dass in Worms die schönste aller Prinzessinnen lebt, erklärt er seinem Vater, ihm gehe es um hohe minne. Um 1200, in einer ritterlichen Gesellschaft erlebt hohe minne tatsächlich Hochblüte in Gedichten und Geschichten. In Worms aber, das ist aventiure drei, da erzählt unterdessen der burgundische Heer- und Waffenmeister Hagen Wüstes von Siegfried, wilde Märchen von dessen Umgang mit Riesen und Drachen, immerhin habe dieser Xantener als erstes das Beherrschen der Feuerkraft gelernt – und zwar wo? Wer von Xanten aus früh loszog, um Schmieden zu lernen, der stolperte schon damals nach einer ersten Tagesreise im Tal der Ruhr über all das, was uns heute die Archäologie zeigt als uralte Spuren vom Verwerten der einst offen zutage liegenden Kohle samt Wasserkraft und Erzen, nicht erst Krupp begann da zu schmieden. Hohe Wahrscheinlichkeit: Wenn, dann lernte Siegfried die Feuerkunst an der Ruhr. Vor mehr als tausend Jahren hieß die spätere Kruppstadt noch Asnithi, Eschen-Ort – der damals verehrte Weltenbaum war eine Esche.

Als erstes, so erzählt Hagen, sei der Xantener mit seinem enormen Schwert Balmunc auf nibelungische Riesen losgegangen, hätte die besiegt und ihnen die Schätze geraubt, einen Hort, hätte auch einen Drachen erschlagen, hätte im Blut des Drachen sogar gebadet und sei so hornhäutig geworden wie der Drache, und außerdem und überhaupt: Siegfried hätte 700 Krieger getötet. Hagen tut also in Worms schon mal viel, um den kommenden Gast für Krimhild unheimlich zu machen oder schlecht, Hagen ist, denke ich, ein erster Politiker am Rhein, zuständig für Propaganda. Waffenmeister Hagen ist in Worms aber auch fürs Schmieden zuständig, nun naht da einer mit gleichem Können, etwa mit noch besserem?

Der enorme Xantener erscheint tatsächlich in Worms, erschrickt die regierenden Brüder der Krimhild, irritiert Gunther, Gernot und Giselher mit einem überaus selbstbewussten Auftritt, da gibt der an wie ein Muhamed Ali des Hochmittelalters, erzählt aber kurioserweise nichts davon, dass er Drachen oder Riesen besiegt hätte, das hätte prima gepasst zu seinem imposanten Auftritt, nein, im Nibelungenlied bleibt die Drachengeschichte eine Erzählung des Waffen- und Heermeisters Hagen, des ersten Ministers am Rhein. Nun aber erblickt der Mann aus Xanten die Schwester des Königs, sieht Krimhild und begehrt sie. Und was passiert bei ihrer ersten höfischen Begrüßung? Bi der hende si in vie, „bei den Händen nahm sie ihn“, nein, präziser übersetzt: bei den Händen vie, „fing sie ihn“, da fasst sie den jungen Ritter an, berührt ihn. Auch Krimhild, selber fasziniert, fesselt ihrerseits. In diesem Epos, wenn man’s genau liest, findet sich vielfach fesselndes Verzaubern.

Siegfried will Krimhild ziemlich sofort zur Frau, doch König Gunther und sein Berater Hagen betrachten ihre Burgunderprinzessin als Besitz, geben, wie seit je üblich, die Frau nicht einfach her, sondern verlangen von ihm vorweg groze arebeit, der soll erst mal nicht Minnedienst, sondern Kriegsdienst leisten, soll in der Völkerwanderung helfen, all die feindliche Stämme zu vertreiben, die Worms erobern wollen. Und das tut der nun, mit erstaunlichem Erfolg, Krimhild ist begeistert, ihr kunden disiu maere nimmer lieber gesin, ihr konnten diese Neuigkeiten niemals lieber sein. Entzückt ist sie vor allem über die Methoden dieses Xanteners, über die spöttische, die eulenspiegelhafte Haltung des jungen Siegfried, wenn er zum Beispiel König Gunther vor der Schlacht erklärt: Herr König, belibet ir bi den frouwen und traget hohen muot, „bleibt Ihr hier bei den Frauen und beschäftigt euch mit euerem hohen Mut“ – schon Siegfried war ein Till! Die Formel hoher muot war damals ähnlich angesagt wie hohe minne, man könnte Siegfrieds Spott übersetzen mit „lest ihr nur weiter eure großen Feuilletons, ich mach so lang da draußen die Arbeit“. Siegfried ist im Epos kein tumber Tor aus dem Wald. Seine spielerische Souveränität wurde nachhaltig verdrängt in den Vermittlungen der Sprachforscher, der Dichter und der Opern.

Siegfried besiegt die feindlichen Stämme nicht etwa als Kraftmeier und Siegespopanz, ist kein Totschläger oder gar Massenmörder, sondern er operiert mit Lust und List, in dieser brutalen Epoche fast witzig. Sachsen wie Dänen bezwingt er dadurch, dass er sich in der Schlacht zum gegnerischen König oder Herzog durchschlägt, sich den Führer schnappt, ihn fesselt und zum Zweikampf zwingt. Weil aber Siegfried Zweikämpfe stets gewinnt, erblicken die kampfbereiten Dänen ihren Anführer als Bezwungenen und Gefangenen und das macht, dass die sigelosen recken ze Tenemarke riten, dass „die sieglosen Ritter zurück reiten mussten nach Dänemark“. Alle feindlichen Stämme musste auf diese Weise wieder abziehen, unter denkwürdigen Begleitumständen: Mit gemeinem rate so liezen si den strit. Nach gemeinsamen Beratungen – also nicht etwa einseitig, etwa nur die Burgunder berieten da unter sich – nein, nach gemeinsamen Beratungen MIT den Angreifern ließen alle den Kampf ganz und gar ruhen. Und dann wird vor ihrem Abzug mit Pracht und Vergnügen gefeiert, auch diese riesige Party MIT den besiegten Gegnern, bei glänzenden Festen in Worms, bei spannenden Turnieren, da zelebrieren die Burgunder mit Sachsen und Dänen Festspiele, feiert man Versöhnungen mit üppigem Essen und Trinken, sind Siegfried und Gunther Pioniere in dem, was heute Willkommenskultur hieße, und ist Krimhild nun erst recht entzückt. Sehr viel weniger Herr Hagen.

Dieser junge Ritter aus Xanten wird nun gar König Gunthers Vertrauter, übernimmt zeitweise die Position, die bislang Hagen inne hatte, Siegfried steigt auf zum Berater Burgunds, rät dem König zum Beispiel, sich von den abziehenden Truppen „Sicherheiten“ geben zu lassen, nämlich nie wieder mit Gewalt zu kommen. Sicherheit, dies Wort ist wörtliche Rede Siegfrieds, das steht im Nibelungenlied Buchstabe für Buchstabe schon so wie noch heute im Duden und in den Programmen der Parteien – nichts aktueller als Siegfried. Wäre er nicht gefälscht worden in Bayreuth, in Worms und in unseren Köpfen.

Siegfrieds denkwürdig schöne Methode einer Friedensstiftung, die kannten die frommen Passauer Klosterschreiber zweifellos aus dem Alten Testament, wo eindrucksvoll geschildert wird, wie Israels Prophet Elisa, als die Israelis ein syrisches Heer geschlagen hatten, wie da dieser Elisa es schafft, dass die Geschlagenen nicht etwa – wie schon damals üblich – abgeschlachtet, geköpft wurden, sondern dass diesmal die Verwundeten gepflegt und dass alsdann gemeinsam von allen, von Israelis UND von Syrern, ein großes Versöhnungsfest zu feiern war und erst dann die friedfertigen Syrer sich wieder zurückziehen konnten nach Syrien, wonach, so meldet es das Alte Testament, jahrzehntelang kein Krieg mehr herrschte zwischen Israel und Syrien. Welch wahrhaft aktueller Roman. Und das ist Modell für die Aktionen Jung-Siegfrieds. Blieb so gut wie unbemerkt, von der Germanistik wie auch vom deutschen Gemüt. Von den Nazis dann sowieso, wo kämen wir denn auch hin, wollten wir anfangen, uns jeweils die Bosse zu schnappen zu fesseln und die Führer zu entführen.

Inzwischen sind Siegfried und Krimhild untrennbar, wollen Hochzeit, doch König Gunther bittet den Xantener um einen weiteren Dienst, der König träumt nämlich gleichfalls von einer fernen Frau, Traumfrau ist für ihn Königin Brunhild auf Island. Die allerdings hat bisher alle Bewerber, wenn sie bestimmte Kraft-Prüfungen nicht bestehen konnten, exekutieren lassen. So jedenfalls geht die Kunde, jedenfalls die von Hagen verbreitete, und der ist ja zuständig für Außenpolitik. Herrn Hagen passt König Gunthers Traum überhaupt nicht. Der eher schwächliche Gunther sehnt sich aber nach einer Frau mit ungewöhnlichen Kräften. Siegfried verspricht, auch jetzt zu helfen, Krimhild zuliebe lenkt er als Brautwerber ein Schiff zwölf Tage lang in die nordische Welt, nach Island. Dort steht er dem König abermals bei, denn da kommt’s tatsächlich zu einer dreifachen Prüfung. Siegfried hilft dem Gunther wie ein früher Sportler so geschickt und tarnend, dass Brunhild glauben muss, Gunther sei es gewesen sei, der sie besiegen konnte. Überdies gibt sich Siegfried zum Schein als des Königs Eigenman aus, als Gunthers Untertan und Besitz – da spricht also alles für Gunther und fährt Brunhild mit nach Worms, freilich in einem eigenen Schiff. Und so verknotet sich der erste große Krimi in deutscher Sprache, der deutsche UrKrimi, das Nibelungenlied.

Doppelhochzeit in Worms, Gunther mit Brunhild, Siegfried mit Krimhild. Für Krimhild ist alles eitel Wonne, Gunthers Hochzeitsnacht dagegen wird grauenvoll. Da erkennt Brunhild Gunthers Schwächen, auch sie fesselt nun, fesselt den König der Burgunder konkret und hängt ihn bis zum Morgen an die Wand, an einen Nagel. Er soll gestehen und zugeben, dass Brunhild auf Island betrogen wurde. Tags lässt sie ihn frei, Gunther fleht Siegfried an, ihm ein weiteres Mal zu helfen: tuo ir, swaz du wellest, „mach mit ihr, was du willst“. Und es folgt nun Siegfried schwerste groze arebeit, Krimhild zuliebe. Er handelt auch jetzt in ungewöhnlicher Treue, in der Nacht gelingt es ihm, im Dunkel unerkannt und mit Gunthers Erlaubnis an Gunthers Stelle in Brunhilds Bett zu gelangen, den Kraftgürtel der Isländerin zu öffnen und wegzunehmen, und zwar so, dass Brunhild glauben muss, Gunther habe das getan. Seitdem ist Brunhild, so heißt es im Nibelungenlied, so stark oder so schwach wie jede andere Frau.

Der Krimi spitzt sich zu, denn noch in derselben Nacht schenkt der verspielte Siegfried den besonderen Gürtel seiner Krimhild. Die erkennt das kostbare Stück, das trug die Isländerin auch tags, Krimhild ist sich sicher, ihr Siegfried habe mit Brunhild geschlafen. Am nächsten Tag streiten sich Brunhild und Krimhild, welche von ihnen den besseren Mann geheiratet habe. Brunhild erklärt, Siegfried habe sich in Island als Gunthers Eigenman bezeichnet, als Untertan des Königs. Das empört Krimhild, ihr Siegfried sei niemandem untertan, sei eigentlich so etwas wie ein Weltbürger. Vor dem Wormser Dom aber befiehlt die neue burgundische Königin der Schwägerin Krimhild, beim Betreten des Doms ihr, Brunhild, den Vortritt zu lassen. Abermals muss Krimhild sich herabgesetzt sehen, vor dem Dom öffnet sie ihren Mantel, zeigt öffentlich den Gürtel und teilt mit, dass Siegfried ihr den geschenkt habe, offenbar hätte in der letzten Nacht ihr geliebter Mann mit Frau Königin geschlafen, Brunhild schlafe offenbar auch mit denen, die sie für ihre Untergebenen halte, also sei Brunhild wohl nichts anderes als eine Hure.

Offener Streit vor dem Dom. Siegfried soll sich äußern, der schwört, er habe Brunhild nie entehrt, doch für Hagen ist das nun, Schwur hin oder her, alles viel zu viel, ihm geht es um die schwindende Macht des burgundischen Königs. Ihm und den Brüdern erklärt er, dass es mit Siegfried, auch wenn der noch so oft und gut geholfen habe, dass es mit diesem Kraftkerl, mit diesem „Narren“ so nicht mehr weiter gehe. Wie es sich bei einem fürstlichen Fest gehört, kommt es auch in Worms zu einer großen Jagd, und zwar dort, wo Jahrhunderte lang von Worms aus gejagt wurde, noch von den Wormser Bischöfen, nicht oben im Odenwald, sondern gleich südlich der Festungsstadt, in den Auen des wildernden Rheinstroms. Und dort, als Siegfried vor einer starken Wasserquelle niederkniet, um zu trinken, sticht Hagen von Tronje den Mann der Krimhild tödlich in den Rücken. Die Leiche lässt Hagen in der Nacht vor Krimhilds Kammertür niederlegen. Krimhild, von Träumen geweckt, findet hinter ihrer Tür ihren Liebsten. Zwei Tage lang, so erzählt das Epos, habe man sie in der Festung Worms gehört, Krimhilds Schreie.

In der zweiten Hälfte des deutschen Ur-Krimis nimmt sie Rache, an Hagen, an ihren Brüdern. Heiratet zuvor, in zweiter Ehe, um sich rächen zu können, den Hunnenkönig Etzel. Bewusst wurde sie Etzels Frau, weil, so formuliert sie’s ausdrücklich, weil es für sie, die Frau im Machtsystem der Männer, keinen anderen Weg gab in Richtung Recht, einen, auf dem sie irgendwie die Ermordung vergelten könnte, ihren Siegfried liebt sie unendlich.

In dieser zweiten Hälfte des Epos wächst auch Krimhild zu einzigartiger Größe. Beim Hochzeitsmahl, als man da tafelt in höfischer Pracht, da heißt es von ihr mitten in den prunkvoll feierlichen Momenten:

Wie si ze Rine saeze, sie gedâht’ ane daz / bî ir edelen manne; ir ougen wurden naz / si hetes vaste haele

„Wie es gewesen wäre, wenn sie auch jetzt am Rhein säße, daran dachte sie, wie es nun immer noch hätte sein können mit ihrem einzigartigen Mann. Ihre Augen wurden nass. Sorgfältig hielt sie ihr Weinen geheim.“ Krimhilds Verletzung ist endlos. Aber auch im Leid weiß sie genau, was sie will. Und lädt die Wormser Herrschaften ein in den Orient. Und dann kommt es im damaligen Hunnenland über der Donau zu einer entsetzlichen Saalschlacht, tagelang, nächtelang, am Ende im brennenden Gebäude so blutig erbittert, wie das vorher und nachher so genau nie geschildert worden ist. Am Ende sind alle erschlagen, nur Gunther und Hagen noch nicht – die sind: gefesselt, so wie das „Fesseln“ im ganzen Geschehen eine denkwürdige Rolle spielt. Am Ende aber greift Hunnenkönigin Krimhild zum Schwert und hat Gunther und Hagen eigenhändig geköpft. Diesen schauerlichen Akt lässt Dietrich von Bern seinen Diener Hildebrand ebenfalls tun – an Krimhild. „Hie hat daz maere ein ende: daz ist der Nibelunge not“.

Das ist die letzte Zeile der fast 10 000, und grob verkürzt ist dies die Handlung des alten Epos. So sehr diese zweite Hälfte entsetzlich ist, so sehr könnte die erste, die Jung-Siegfried-Hälfte, entzücken und fesseln. Was jedoch an all dem konnte Hass stiften, sogar Kriege, Weltkriege? Weil alles gründlich verdreht wurde zum Lob von Kampf, Krieg und Nationalismus. In Wahrheit war und ist das ursprüngliche Epos in beiden Hälften eine bewegende Mahnung vor jeder tödlichen Aktivität. Der mit der Silbe „-fried“ in seinem Namen ist im Epos nur in den Turnieren kämpferisch, auch in seinen Zweikämpfen mit gegnerischen Anführern, die er besiegt und fesselt, durchweg listig, fast sportlich, Krimhild zuliebe hilfreich: wan daz in twang ihr minne, „weil auch ihn etwas fesselte, ihre Liebe“ – ir minne, das Pronomen „ihre“ bleibt da wunderbar doppeldeutig, beide brennen in Liebe, er durch ir unmazen scoene, wegen ihrer unsäglichen Schönheit, er naeme für sie eine niht tusend anderiu wip, „für diese Einzigartige nähme er keine tausend andere“.

Und nach der Überwindung der Aggressoren stiftet der Siegfried des Epos mehrere geradezu alttestamentarisch fabelhafte Versöhnungen mit den Angreifern, vernunftnah, weit jenseits aller nationalistischen Nibelungen-Benebelung, sucht gemeinsame Gespräche, auch und erst recht mit denen, von denen man zu lesen bekommt: di suochent her und tragent grozen hazz, „die zu verheeren suchen in großem Hass“, nämlich Worms und Burgund. Burgunds Retter ist nicht Hagen, sondern der Niederländer, der Ritter aus Xanten.

Fatal ist nicht das Epos, sondern das, was daraus gemacht wurde. Als die Handschriften im 18. Jahrhundert auftauchten, wurden sie im Nu aufgeblasen zum romantischen Siegestheater für Deutschland. Dieses Wahnsystem hab ich noch hautnah erlebt, war 1945 neun Jahre, sehe noch die Städtestadt Ruhr im Meer der Hakenkreuzfahnen, höre noch das Geheul der Redner. Als wir danach heimkehrten in die Mitte des zerbombten Ruhrgebiets, verliebte ich mich in ein schönes Nachbarmädchen. Natürlich war ich viel zu jung, eines Tages aber lieh sie mir ein sehr dickes Jugendbuch, mit prächtigen Drachenbildern, das sollte ich lesen. „Deutsche Heldensagen“. Natürlich las ich das, mit den glühenden Ohren.

So siegreich wie Siegfried, so musste ein Junge weiterhin werden. Meine Brüder, acht und zehn Jahre älter als ich, auch sie haben Deutschland noch unbedingt retten wollen. Im April 1945, da sehe ich noch, wie meine Mutter den 17jährigen Bruder so umarmt, als wollte sie ihn festhalten, den Flakhelfer, der auf ein ostwärts fahrendes Militärfahrzeug steigen sollte und wollte. „MUSS das denn sein?“ fragt sie, vier Wochen vor Kriegs-Ende. Und ich höre noch jetzt seine Antwort, seit wenigen Tagen war er 17 : „Willst du mich an meiner Pflicht hindern?“. Und sehe ihn davon fahren, bleich, hinten auf graugrünem Fahrzeugmetall, an die Ostfront. Berlin retten, „vor dem Russen“. Dass wir Deutschen selber den Krieg entfesselt hatten, war nie Thema, war nicht mal eine Frage, stattdessen: Pflicht, Vaterland, Stärke. Und das von Lehrern und Nazis hochgeputschte Phantom Siegfried, unbezwingbar, hornhäutig.

Die damals für die Lehrerschaft wichtige Zeitschrift „politische Unterrichtspraxis“ schildert an der Siegfriedfigur wörtlich die „glückliche Verkörperung rassischer Hochwerte“. Deutsche Militärführung kennzeichnete in beiden Weltkriegen Frontlinien als „Siegfriedlinien“. Wenn schon keine Generäle, dann hätten wenigstens Lehrer oder Dozenten Texte lesen sollen und mitteilen, dass im Epos Siegfried tatsächlich nie tötet, weder Menschen noch Drachen, sondern dass der Xantener aufs Ausmanövrieren aus ist und auf Versöhnung, letztlich auf das, was heute in der Verfassung endlich anerkannt ist als „Würde des Menschen“. Nicht Würde des Deutschen oder des Mannes oder des Christen oder Helden, nein, „des Menschen“. Egal, welcher Religion, Geschlecht, Rang oder „Rasse“.

Meine Brüder erlebten Grauenhaftes. Haben überlebt. Wollten später nie davon reden. Warum nur hatten Romantiker und Germanisten sich beteiligt am Verstärken der Fälschungen. Kaum waren die alten Handschriften gefunden, wurden sie bewundert, als wären das Dokumente von einer früh einigen deutschen Nation. Da wären aber Belege zu entdecken gewesen von Versuchen, wie auch und sogar blutige Konflikte um Macht und Besitz human lösbar werden, friedfertig, siegfriedfertig. Aber deutsches Gemüt wollte Größe, Stärke, Einigkeit, Gewalt – anders lassen sich die Reaktionen nach der Entdeckung der Texte nicht deuten.

Handschriften-Entdecker Johannes von Müller teilte mit, das Nibelungenlied sei „teutsche“ Odyssee. Friedrich von der Hagen feierte das Epos als „Urkunde des unvertilgbaren Deutschen Karakters.“ Ja wo denn nur im Text bemerkten die Herren das „Deutsche“? Sogar „unvertilgbar“? Deutschlands sehr erfolgreicher Theaterdichter Kotzebue meinte, die Siegfriedfigur sei über die Deutschen gekommen „wie ein deutscher Napoleon“. Und niemand verriet oder wusste, dass in den fast zehntausend alten Zeilen Siegfried kein einziges Mal deutsch genannt wird, obwohl um 1200 das Wort längst in Gebrauch war, etwa beim politischen Liedermacher Walther von der Vogelweide. Siegfried heißt im Epos der von niderlant. Nation oder Reich spielen nie eine Rolle. Das Wort deutsch liest man im Epos nur ein einziges Mal, ganz zum Schluss, ausgerechnet beim blutigen Untergang im Osten, in der brennenden Halle, in der die Burgunder, um nicht zu verdursten, das Blut von Erschlagenen trinken müssen – da sind sie tiusche geste, „deutsche Gäste“, klagen nicht lateinisch, sondern in der Volkssprache, deutsch. Rätselhaft, warum eindeutige Textbefunde so lange und so fatal auch von klügsten Leuten ignoriert werden konnten. Der sonst so kluge Friedrich Hebbel nannte sein Nibelungen-Drama „Deutsches“ Trauerspiel, pries das Nibelungenlied als „gewaltigsten aller Gesänge von deutscher Kraft und deutscher Treue“.

1907 durchquerte die Reichshauptstadt Berlin täglich die kaiserliche Autohupe mit Wagner-Motiven. Im selben Jahr publizierte der namhafte Philosoph Wilhelm Dilthey seinen Essay „Das nationale Epos“, feierte das Nibelungenlied als „wahrste Darstellung von Heldentum“, als Nationalverehrung. Offenbar half 1870/71 der alles erschlagende Siegfried-Spuk, Frankreich zu besiegen, sorgte dann auch für idealen Wahn als Basis für Weltkrieg Eins. Militärführungen markierten Hagen-Stellungen, Siegfriedfronten, betäubt bis ins Brutale, bis zu Hirn-Rissen wie „Jeder Schuss ein Russ“, „Jeder Stoß ein Franzos“. Noch nach 1945 nennt der sonst so genaue Dichter Heiner Müller den Nibelungenstoff den „deutschesten aller deutschen Stoffe“. Keinerlei Kenntnisse vom ursprünglich humanen Stoff und ihrer Hauptfigur. Ernst Jüngers Kriegsbuch „In Stahlgewittern“ wurde begeistert aufgenommen als „Siegfried-Buch“. Was nun mit Siegfried gemeint war, sagte Freischärler Jünger selber und genügend deutlich: „Unsere Arbeit ist töten, und es ist unsere Pflicht, diese Arbeit gut und ganz zu tun.“

Auch und erst recht nach 1918 dröhnten teutonisch-romantische Gewaltwörter „von deutscher Treue und welscher Tücke“. Wo blieb der Protest von Germanisten und Philologen, Menschen hatten massenhaft zu verrecken, die deutschen mit Siegfriedsignalen.

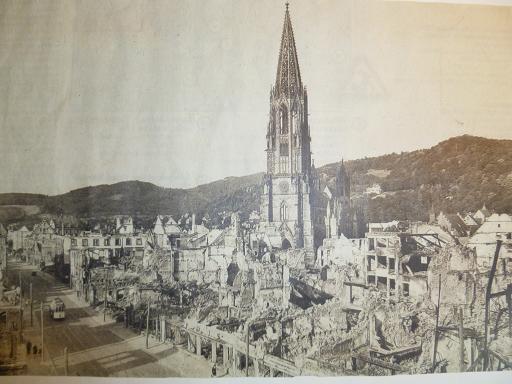

Noch nach 1945? So sah Freiburg aus, Sommer 1945. 1947 war mein Lesebuch aus München streng christlich, so wie unser Essener Schuldirektor, Deutschlehrer und Landtags-Abgeordneter der „christlichen“ Partei. Das von ihm eingeführte Lesebuch konnte weiterhin gut erkennen, welche Gedichte „deutschem Wesen entsprachen“ und welche nicht. Ungetrübt teilte es mit, das Nibelungenlied erzähle von Kampf „bis zum letzten Blutstropfen“. Ja, so hatte sie geklungen im Radio, die Kriegsberichterstattung. Bis zu seiner Ermordung geht es dem Siegfried aber in der blutigen Völkerwanderung um vride, um Frieden und Versöhnung. Und nach seiner Ermordung geht es um Krimhilds hilflosen Versuch in Richtung Recht.

Literatur-Professor und Germanist Felix Dahn hatte gedichtet: „Und lachend, wie der grimme Hagen, so springet in die Schwerter, in den Tod! … So soll Europa stehn in Flammen!“ Europa in Flammen, das gelang zweifellos. Junge Leute mussten dran glauben, wurden zerfetzt. Meine Brüder notierten in mein Kinder-Tagebuch, das erste Lied, das ich hätte singen können, sei ein Siegfriedlied gewesen, am Radio hätte ich mitgesungen „gegen Engel-Land“.

In all dem spielte nie eine Rolle, dass der Drache, wenn er in älteren Texten überhaupt auftrat, einen interessanten Namen führte – NidGir. So zeigt es eine Handschrift in Island, zeigt es bildlich, da sieht man über dem Drachen NidGir die Welten-Esche, Himmel und Erde umgreifend, im Sommer aber halb kahl. Kahl, weil an den Wurzeln des Weltbaums der Drache nagt, „Neid und Gier“. Geht es noch aktueller?

Am Weltbaum wuselt da auch ein Eichhörnchen rauf und runter, emsig beschäftigt, so liest man, „missgünstige Nachrichten zu verbreiten“. Die alten Dichter waren nicht dümmer als wir. Sondern weiser. Mit dem Eichhörnchen fanden schon sie ein Bild von dem, dem wir ausgeliefert bleiben, eine Metapher vom „Vermitteln“, von den „Medien“.

Noch heute ist Siegfried für eine so gute Zeitung wie die „Süddeutsche“ ein „urdeutsches Idol“, die graust es da vor „deutschem Wabern“, aber wer denn wabert hier, statt Texte zu lesen. Auch das Zentralorgan FAZ weiß vom „deutschen Horrorheld Siegfried“, dem müsse man, bevor man sich mit ihm befasse, die „deutschen Dämonen austreiben“. Anderthalb Jahrtausende lang litt Siegfried an Dämonen nie, an „deutschen“ schon gar nicht. Die plagen ihn erst seit der Romantik. Endgültig seit Wagner.

Siegfried – pazifistisch? Ist das historisch möglich? Wolfram von Eschenbach, der das Nibelungenlied kannte, dichtete gleichfalls um 1200 und erzählt in seinem Epos „Willehalm“ nicht von Völkerwanderung, sondern vom schon damals akut aktuellen Krieg zwischen Abend- und Morgenland, von Europas Kreuzzügen gegen die Muslime. Und mit welchem Fazit? Ouwé nu des mordes / der da geschach zu beder sît – „Weh über das Morden auf beiden Seiten“. Wolfram von Eschenbach, geht es noch aktueller?

Und im ältesten Fundstück deutscher Sprache überhaupt, da geht es bei Kampf und Krieg um etwas, was zu übersetzen wäre just mit dem, was Siegfrieds Siegestechnik war, nämlich ums „Fesseln“. Ums „Bremsen“, „Verhindern“, „Blockieren“. Schon das früheste Deutsch, das schriftlich erhalten blieb, lautete so:

Eiris sazun idisi – „einst saßen Zauberfrauen“,

Suma hapt heptidun – „einige legten Fesseln“

Suma klubodun – „andere öffneten Fesseln“

Suma heri lezidun – „einige bremsten das Heer“

Da blockieren Idisi, kluge Frauen, ein Heer, stoppen, „fesseln“ das Militär. UNbemerkt raunte und betete so das älteste deutsche Sprachzeugnis. Als handschriftlicher Eintrag zufällig gefunden im zerfallenden Einband eines frommen Buchs.

Fazit? So wie die Hauptfigur des Nibelungenlieds entstellt wurde zum Mörderischen, musste sie aufs Interesse der Nazis stoßen, egal ob bei Prae- oder Neo. Nibelungenlied und Siegfried gelten heute geradezu als Nazi-Kram. Als Epos aber, das in Wirklichkeit Humanes stiften wollte in einer Welt blutiger Machtkämpfe, da mussten auch Korrekturversuche, musste auch mein Drachenbuch auf Blinde stoßen. Vorläufig.

(Vorschläge für den Vortrag in Konstanz,als Schluss, muss aber nicht sein:)

ENTWEDER SO:

Das waren also Mitteilungen über den ersten großen Text im Drachenbuch – man könnte sagen, über Siegfrieds zweite Beseitigung. Lassen Sie mich nun nur 5 Minuten vom letzten Text des Drachenbuchs lesen, einen gekürzten Auszug aus meinem Roman „NORA und die Gewalt und Liebessachen“ (2006). Bevor da im Krupp-Schloss „Villa Hügel“, vor dem Staatsbesuch der Queen und vor dem prächtigen abendlichen Dinner die Queen für gut eine Stunde entführt werden konnte von jungen Nord-Iren, nämlich aus dem Orchideen-Haus im Krupp-Park – das wird dann bemerkt nur als Verspätung der Königin um gut eine Stunde und als eine unübliche, als fast unmerkliche Verrutschung ihrer Staatsbesuchsfrisur – am Abend also vor dieser geheim gebliebenen kurzen Entführung der Queen, da hatte Krupps alter Orchideenzüchter Hertz am Abend zuvor eine kurze Rede gehalten an diejenigen, die entführen werden unter der Leitung der Irin Nora – wobei „Nora“ nicht nur Name ist, sondern auch ein Doppel-Code für die Aktion, nämlich NoRa – No royal army – No republican army – NoRA – da also, am Abend vor dem Staatsbesuch mit kleiner Entführung, da hält der greise Orchideenfachmann Hertz folgende kurze Rede an die Politgruppe NoRa (das Drachenbuch besteht ja aus Reden):

„Freunde – letzte Nacht, da sah ich - - - “ (siehe im Drachenbuch Seite 273 unten, letzter Absatz bis Schluss)

ODER SO:

Das Drama „Ermordung Siegfrieds“ zeigt, wie Siegfried schon zu seinen Lebzeiten eigenem Ruhm begegnet. Da singt Giselher an einer Abendtafel ein Lied, das Mut machen soll, weil Worms bedroht ist von aggressiven Sachsen, von Falen, und zwar von Ostfalen. Giselher singt das mit all den Fälschungen, wie sie dann den Xantener dauerhaft entstellen:

Die Nachricht flog den Rhein hinauf

In Frankfurt sitzt der Sachs

Das flog bis Worms – Worms zog zu Hauf,

freut sich des Sachsenpacks.

Kurz vor der Furt, am flachen Main,

da lag der Falen Tross,

die kauften Waffen, kauften Wein,

die Händler ´s nicht verdross

Zu zahlen war mit hohem Zins

Für Rüstung, Knecht und Schwert,

die Stadt blüht’ auf ob des Gewinns

und wuchs um Goldes Wert.

Kurz vor dem Fluss, am flachen Main

die harte Schlacht begann.

Die Falen hörten Hagen schreien:

Zieht Drachenpanzer an!

Und furchtbar blitzte Siegfrieds Stahl

und Balmunk fand sein Ziel

und traf und schnitt und säte Qual,

fast jeder Fale fiel.

Giselher bricht ab. Die Essenden essen nicht weiter. Im Hintergrund erscheint als Schatten das Arminius- oder „Hermanns“-Denkmal im Teuroburger Wald.

Und blutig stach das Ruhrstahlschwert,

entsetzlich stieß der Spieß

ja, Blut durchwatet Gunthers Pferd

Blut tranken Sand und Kies

Der Fale stritt nur kurze Zeit

bald Herr wie Knappe lief

Das Feld vorm Main ward überstreut

mit Leichen – Kniees tief

Der lief zum Strauch, der floh zum Main

vorm Nibelungenlicht

die sprangen in den Main hinein

und überlebten nicht

Herr Siegfried fuhr noch auf den Fluss

schlug sie mit Balmunk tot

Dies ihres Lebens letzter Kuss

Dies war der Sachsen Not

Siegfried geht auf Giselher zu, ergreift das Musikinstrument, fragt ihn leise: „Heiße ich SiegKrieg?“ Schleudert das Instrument gegen das Hermannsdenkmal. Der Schatten erlischt.

REGINA – Die Freiheitsoper von 1848

(für Zeitungen)

Ausschnitt aus dem historischen Berlin-Bild „Breite Straße 18. März 1848“ (an diesem Tag verloren in der Hauptstadt Preußens 303 Freiheitsbewegte ihr Leben), der Ausschnitt zeigt, wie ihr Aufstand sich gegen das richtete, was derzeit erneuert wird zum „Humboldt-Forum“. In der „Breiten Straße“ kam der zur Welt, der sie 1848 textete und komponierte, die fast unbekannt gebliebene Freiheits-Oper „Regina“.

In Europas Aufruhrjahr 1848 verfasst ein Berliner Theatermusiker ein bis heute unbekannt gebliebenes außerordentliches Stück. Mit kompositorischen Mitteln vor Wagner dreht sich sein Musikdrama „Regina“ um Themen des 21. Jahrhunderts. Ein Arbeiter in seiner Liebe zur Fabrikantentochter Regina, abgewiesen vom Fabrikanten, setzt die Fabrik in Brand, entführt Regina. Am Ende, mit der Entführten umzingelt von „Arbeitern von allen Klassen“, will er offenes Feuer werfen in ein Pulver- und Munitionsdepot, „dann mag die Hölle jubilieren“, aber in letzter Sekunde trifft ihn ein Schuss aus der eigenen Waffe – abgefeuert von Regina.

Regina hieß Albert Lortzings Frau, mit der er elf Kinder hatte. Mit „Zar und Zimmermann“, „Wildschütz“ oder „Undine“ war er 100 Jahre lang an deutschsprachigen Bühnen der meist inszenierte deutsche Opernmacher. Seine „Regina“ wäre 1848 die erste tages-aktuelle Oper geworden. Sie war fertig, als der Aufruhr zerschlagen war, „Regina“ kam auf keine Bühne. Diese einzige klassisch-romantische Oper mit „Fabrikarbeitern“ in den Hauptrollen beginnt mit einem Lohnstreik, steigert sich zu Brandschatzung und Kidnapping und gipfelt in dem, was heute Terror hieße und Selbstmordterror. Die Botschaft ist die der Paulskirche, des ersten frei gewählten deutschen Parlaments und seines populären Präsidenten Robert Blum. Der, ein wirksamer Volksredner, war Lortzings Freund – 1848 exekutiert, am 9. November.

Gleich beim Lohn-Streik wird die „Regina“-Botschaft verkündet von einem Vorarbeiter, der – wie Robert Blum in seinen Reden – Radikale zu überzeugen weiß, Arbeiter Richard im großen Arien-Ton: „Leiden soll kein Mensch auf Erden“ und „Frei geboren sind wir alle“. Lortzing war der erste, der seine Libretti selber schrieb, schon im Text-Entwurf unterstrich er hier „frei“ und „alle“. Schon als Sänger operierte er gern riskant, parodierte er auf der Bühne den Zensor, in Leipzig einen Doktor Demut. Den trifft man später in „Zar und Zimmermann“, wo Ortspolitiker van Bett eigene Poesie preist: „Worte voll Salbung, voll Demut und Moral“. Als Lortzing auf der Bühne zu singen hatte „Heiterkeit ist meines Lebens Regel“, redete er in die Musik hinein, bei ihm heiße die Regel eher „Demut“. Das gab Beifall – und Knast. Zurück auf der Bühne empfingen ihn Ovationen, er dankte und redete wieder: „Mehr zu sagen verbieten mir Bescheidenheit und Demut.“ Neuer Jubel, aber Groll der Stadtpolitiker. Die vertrieben den Theatermann Lortzing mit seiner großen Familie aus Leipzig, nach Wien.

Als im März 1848 in Wien keine Zensur mehr lähmte, begann Lortzing, nun Kapellmeister des „Theaters an der Wien“, seine „Regina“. Gleich zu Beginn sollten seine Streikenden radikal singen: „Beschlossen ist, zu Ende sei / die Knechtschaft und die Tyrannei / wir werden Recht uns jetzt verschaffen / wenn nicht mit Worten, dann mit Waffen!“ Einem Freund schrieb er: „Ich kann ihnen nicht helfen, mein neuestes Opus müssen sie schlucken.“ „Regina“ wurde bis heute nie wirklich geschluckt. Im Oktober 1848 fehlte dem Freiheits-Spiel nur noch die Ouvertüre, da wurde Wiens „Republik“ besetzt von Militär. Noch heute gibt es „Regina“ in keinem Sender, in keinem großen Theater. Unverfälscht kam das solitäre Stück erst 1998 auf eine Bühne, Regie hatte Peter Konwitschny. Das erste Finale extrem dramatisch mit doppeltem Chor und 8 Solisten: „Entsetzen und Schrecken…“ – Polit-Oper von einem Komiker?

1839 tönte Lortzings Politiker in der Zaren-Oper, er wisse „zu bombardieren“ – 1944 irritierte mich das als Kind, im von Bomben ruinierten Ruhrgebiet. Dieser van Bett („ich möchte rasen“) tönt wie ein Trump des Vormärz: „Oh ich bin klug und weise … bin ein zweiter Salomo“. Schon der hat Probleme mit Russen, die nennt er „Staats-Geschäfte“. Als Zar feiert er einen russischen Deserteur. Diesen „Feind jeden Zwangs“ konnte 1839 nur ein Mutiger singen und spielen, der Autor selbst, „Hr. Lortzing jun.“ Lortzings Mutter war Französin. In seinem Erstling „Die beiden Schützen“ besingen seine Soldaten Liebe und Frieden. Sein Schulmeister im „Wildschütz“ schießt daneben, die Böcke schießt da der Adel. „Undine“, seine „romantische Zauber-Oper“ beginnt mit „Da lieg, du altes Mordgewehr“ und endet mit Geistervisionen von „ewigem Frieden“. Mit großen Stimmen wäre „Undine“ ein Spiel um die Natur des Mannes als Naturkatastrophe: „Es rast der Sturm, die Mauern stürzen ein / Allmächtiger, du wollest gnädig sein.“ Angemessene Wortwahl „wollest“. Kurz vor 1848 träumt Lortzings „Waffenschmied“: „Wenn Rechtlichkeit käme als Waffenschmied… In Sachen des Glaubens kein Streit, DAS wär eine köstliche Zeit“.

Weder Robert Blum noch Lortzing hatten irgendeine Schulung, weder eine Akademie noch einen Lehrmeister. Lortzings Schule war das Theater. Früh plante er mit Blum eine Freiheitsoper: „Die Schatzkammer des Ynka“ – gestoppt von Zensur. Bei Blum und Lortzing siegen am Ende die Ynka, da segnen Priester Raubmord und Erpressung, gewitztes Publikum hätte das übertragen auf die eigenen untertänigen Verhältnisse.

Seine Arbeiter- und Blum-Oper „Regina“ inszeniert nicht Aufruhr, sondern das unendlich Schwierigere: Freiheit. Die beiden sehr konträren Verehrer der Fabrikantentochter Regina sind Verkörperungen von „maßvoll“ gegen „extrem“ („freier als frei“), als agierten da schon 1848 Sozialdemokraten gegen Kommunisten, Jahrzehnte vor den entsprechenden Partei-Gründungen. Hier der „ewige Zweifler“ (so nennt ihn Regina): „ich glaube kaum den schönen Traum“ – seine sanft melancholische Melodie dominiert die Ouvertüre, wogegen sich 36mal der Rhythmus des Freiheitssignals stellt. Dagegen dann der unbedingte Schwärmer für Regina: „die mich erschauen ließ ein irdisch Paradies“. Der Besonnene freilich („mit Verstand“): „Es treiben Sturmeswogen nimmer das Schiff gefahrlos an den Strand“, das singt er dreimal. Dagegen die Radikalen: „Hinaus mit jedem üblen Rat, der nie des Volkes Wohl vertrat … hinaus mit jedem, der noch lebt und mit der Zeit nicht vorwärts strebt … der glaubt, es fang beim Edelmann nur eben erst der Mensch sich an … hinaus mit Stock und Reisesack das ganze Jesuitenpack!“ Der Radikale überfällt Reginas Verlobungsfeier (mit dem Maßvollen), brandschatzt die Fabrik ihres Vaters und entführt die Braut.

Am Ende will er Feuer in das Munitionslager schleudern – Selbstmordterror – das stoppt in letzter Sekunde der Rettungs-Schuss der Regina. Großes Finale: „von allen Seiten Freiheitsboten nahn“, „Arbeiter von allen Klassen“! „Heil Freiheit dir, du Völkerzier… (nicht etwa „Deutschlands Zier“) … das Volk lässt sich nicht spotten! So kommt dem Volk die Herrlichkeit.“ Freiheit für alle und Deutschland Vorbild, „Vaterland voran!“

Die letzten „Regina“-Noten fehlen. Soldateska hatte Ende Oktober 1848 Wien erobert, hatte Freund Robert Blum exekutiert am 9. November, de facto das Ende des ersten deutschen Republikversuchs. Lortzing endete mit den Seinen in unsäglicher Not. Über seine „Regina“ hinterließ er als Letztes: „Sie wartet auf bessere Zeiten“. Das Warten dauerte 150 Jahre. Kürzlich glänzte „Regina“ in Kaiserslautern und Ludwigshafen, dann auch in Meiningen. Dies dramatische Dokument verdiente auch in großen Häusern oder im TV eine Chance, so wie alles, was dem Theatermusiker Lortzing die Einfälle lieferte, nämlich seine demokratische Vielstimmigkeits- und Ensemble-Lust – das „trotz alledem“ der 1848er, mit dem auch und erst recht heute hilfreich zu erschrecken wäre – Theater als Republik.

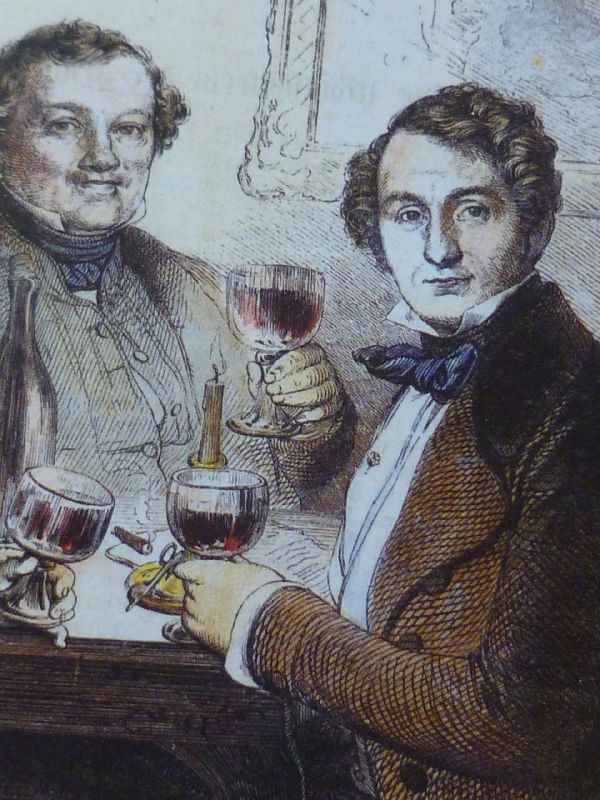

Zar Lortzing

Da bechern in einer Leipziger Kneipe zwei glückliche Gesellen, kurz nach der Uraufführung von Lortzings „Zar und Zimmermann“. Ein großer Erfolg, der beim Publikum mehr als 100 Jahre anhielt, also noch lange nach dem frühen Hungertod des Texters und Komponisten.

Eine denkwürdig gute Zeichnung, realisiert als Holzschnitt, der Urheber war nicht ermittelbar. Das Bild entstand 1838, kurz vor dem Start des Fotografierens. Und vor der Einführung des Gaslichts. Hier liegt auf dem Fuß des Kerzenständers neben der Zigarre eine Schere, zum Stutzen des Kerzenlichts.

Rechts Albert Lortzing, links Lebrecht Berthold, Sänger (Bass), der soeben in der Polit-Komödie um Peter den Großen das Stadtoberhaupt van Bett gewesen war, ein erster aktueller Politiker in einer Oper und erstaunlich ähnlich einem derzeitigen namens Trump: "Meines Geistes Siege", O sancta iustitia, ich möchte rasen", „Staatsgeschäfte“, "oh ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht", „ich bin ein zweiter Salomo“, „denn ich weiß zu ruinieren“, "zu bombardieren", „bin nur Poet“, "mit Worten voll Salbung, voll Demut und Moral" etc etc). In Leipzig hatte das Publikum gejubelt, kurz drauf in Berlin auch die Kritik, z.B. Ludwig Rellstab, Autor des von Schubert vertonten „Leise flehen meine Lieder – durch die Nacht – “. Bis 1848 dauerte es halt noch fast zehn Jahre.

Unfassbar Lebensgefährlich

Rede am 30.9.17 vor gut 2000 Leuten vor dem Hbf Stuttgart

Sieben Jahre nach dem „Schwarzen Donnerstag“, an dem eine friedliche Kundgebung

gegen den Tiefbahnhofbau von Polizei brutal vertrieben wurde.

„Oben bleiben“ ist die Parole der Freunde des Kopfbahnhofs

Verehrte OBENbleiber! Eigentlich war es doch bekannt, die Oberrhein-Ebene zwischen Frankfurt und Basel, die ist (seit dem Tertiär) ein riesiger Sandkasten, gut 300 km lang, 50 km breit. Mittendrin neuerdings, eingeschlossen in Beton, eine enorme Maschine. Poetisch tiefsinniges Bild. Ein Bohrgerät, 18 Millionen Euro teuer – für immer im Beton. Dabei wäre schon als Kind im Sandkasten zu lernen gewesen: Tunnel bauen im Sand – riskant. In Köln zerrutschte beim Tunnelbau im Sand des Rheins ein Stadt-Archiv, da starben Menschen, versanken Papiere, auch von Heinrich Böll. Nun, nach dem Crash am Oberrhein als „Plan B“: allein B. B wie BETON. Aliens, wenn sie im Jahr 7412 dort, wo mal Rastatt war, auf riesigen Beton stoßen, werden rätseln. Ein Heiligtum? Entdecken dann im Beton vom Lebewesen „Mensch“ ein eisernes Ungetüm. Und entziffern daran ein merkwürdiges Wort: „Herren - - - knecht“.

Es gab mal einen sehr guten Bundespräsidenten, einer aus dem Ruhrgebiet, der empfahl, einmal im Leben müsse jeder mal in Rastatt gewesen sein, im Freiheits-Museum. Das dokumentiere frühe Kämpfe unserer Vorfahren für Demokratie und Menschenrechte. 1849 kam da Preußens Militär aus Berlin mit den ersten Eisenbahnen nach Rastatt und hat die Freiheitsbewegten in Rastatt zusammengeschossen. Gnadenlos exekutiert wurden die Anführer, in einer unserer ersten Schlachten für Menschenrechte. Einer nur konnte fliehen, durch den Rhein, hinüber nach Frankreich und bis in die USA. Wurde dort Innenminister: Carl Schurz. Rastatt hatte schon früh schwarze Donnerstage. Derzeit werden bei Rastatt täglich tausende Bahnfahrer geprüft, wie gut sie meterhohe Treppen bewältigen können mit Gepäck und Kind und Kegel. Eben war auch ich noch (von Freiburg aus) mitten in dem Getümmel. Das scheint ein Test zu sein fürs Schwarze Loch im Inneren von Stuttgart. Das ja immer noch kommen soll, obwohl dagegen seit mehr als zehn Jahren mit besten Argumenten eindrucksvoll protestiert wird, woran ich mich beteiligen durfte, mit einer Rede im voll besetzten Großen Ratssaal der Landeshauptstadt, wo Verantwortliche des Debakels direkt vor mir saßen, in der ersten Reihe Finanzminister und Stadtoberhaupt.

Denen wollte ich es so deutlich wie möglich machen, das verkorkste Verkehrs-Konzept der deutschen Bahn, dies neue kommende Hindernis für unser Miteinander in Europa. Ein „Airbus auf Schienen“? Das verschwände hier in einem Schwarzen Loch. Derzeit verdrückt er sich, der Verkehrsminister Dob/Rindt. Der führt nun die Bayern in Berlin. Tja, Bayern unterzeichnete bis heute nie unsere Verfassung. Die schützt halt nicht die Würde des Bayern, nicht mal die des Deutschen. Nur die „des Menschen“. So wunderbar weltoffen ist es, unser Grundgesetz – das war zu viel, für Bayern.

Im Großen Saal des Rathauses den Entscheidenden Entscheidendes zu sagen, half nichts, auch nicht als Direkt-Ansprache, immerhin ist das im Drachenbuch nun nachlesbar, z.B. folgendes: „Auch Freiburg will Bahn-Fortschritte, aber doch erst mal und endlich für Europas viel wichtigere Bahn-Achse Nord-Süd, die von Hamburg, Niederlande, Ruhrgebiet, Köln und Frankfurt in die Schweiz führt und nach Italien und die am Oberrhein dringend auf vierspurigen Ausbau wartet, auf Anbindung an den Gotthart Basistunnel. Stattdessen mühen sich da seit Jahrzehnten auf oft nur zwei Spuren pro Tag 200 Güterzüge, dazu Nahverkehr, Doppelstock-Interregios und ECs und ICEs – quälen sich von sogenannter Signalstörung zu sogenannter Signalstörung.“ Wörtlich so hab ich das damals zu verdeutlichen versucht im Ratssaal der Landeshauptstadt – keine Reaktion. Nun liest man’s aber, in meiner Bilanz „Gegen Drachen“.

Half auch nichts, das Desaster komisch zu schildern, mit Spott z.B. über Landesvater Öttinger, der in der Aula der Freiburger Uni zweitausend Studenten belehrte, Kopfbahnhöfe seien nur gut für eine Stadt wie Paris, denn Paris habe Richtung Westen nur noch Viehweiden und den Atlantik. So weit Brüssels Europa-Fachmann. Höhnisches Gelächter. Auffallend, dass leitende Bahnleute stets von Stuttgarts großer Auto-Firma kamen, Dürr, Mehdorn, Grube. Die stifteten und türmten autogerechtes Unheil, sorgten nicht erst mit Diesel für Betrug. Eines hatten sie ja gut gelernt, wie Bahn-Konkurrenz auszuschalten ist. Und da stehen sie nun kurz vor einem Erfolg, hier, in diesem wahrlich Schwarzen Loch.

Der Schwarze Donnerstag im Schlossgarten war ein Fanal, das zeigte zum ersten Mal die heute herrschenden Verrohungen, damals noch von oben her, das Anonyme noch nicht als digitale Hetze, nein, Anonymität kam damals als Gas, schoss panzerstark aus Wasserkanonen, verletzte Frauen und Schüler und Alte, die Durchblick hatten auf die Hilflosigkeit der Bahnpläne, die Kanonen verletzten klaren Blick konkret blutig, den Blick auf das Unglück im Zentrum dieser Stadt. Derweil wurde die Stuttgart berühmt als „Staubstadt Stuttgart“ – sieben mal der Buchstabe „T“. Kritische Theologen malten die sieben „T“ wie Galgen. Und rückten im berühmten Jesus-Wort ein Wort an eine andere Stelle: Herr vergib ihnen NICHT, denn sie WISSEN, was sie tun.

Im Innersten Stuttgarts wuchert ein Monstrum, eines, das nie funktionieren wird, nämlich dann nicht, wenn das Eisenbahnbundesamt bereit sein sollte zu kriminellen Akten. Wenn dieses Amt etwa erlauben würde, was nie erlaubt sein darf, sofern Leib und Leben noch was gelten – Leib und Leben sind bislang aber kein Argument gegen das sündhaft teure Unikum, gegen den Tiefbahnhof als Schiefbahnhof. Wo 8 Gleise statt 16 unmöglich werden leisten können, was vor der Volksabstimmung behauptet worden war, mit Leistungslügen, mit Kostenlügen und Kapazitätslügen.