|

Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

|||

|

Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |

|||

|

|

|||

|

|

Plädoyer für

eine Welt als Klang |

||

Eine andere Akzentuierung

Der

deutsch-amerikanische Kulturwissenschaftler Rolf Goebel, der in Alabama

Germanistik lehrt, legt im Wiener Passagen Verlag einen schmalen, aber

gehaltvollen Band zur Einführung in die Sound Studies vor. Was im

Deutschen Klangstudien heißt, deckt im englischen Wort die Bereiche von

Lärm über Geräusch bis zur Musik hin ab. Goebel hat sich in den letzten Jahren

einen Namen als transatlantisch versierter Walter Benjamin- und

Flanerie-Forscher gemacht. Er bildet als ein Theoretiker des Großstadt-Diskurses

sozusagen das angelsächsische

Pendant

zu Eckhard Köhn und seinem programmatischen Buch Straßenrausch.

Statt des Bezugs auf das historische Paris des 19. Jahrhunderts gilt sein

Interesse den zeitgenössischen postkolonialen Diskursen; er scheut sich vor

allem nicht, die Genderdebatte in seinen Horizont entsprechend mit aufzunehmen.[1]

Goebel arbeitet außerdem nebenberuflich als Organist. Eine Drift

Ein AudioramaBevor er zu seinen an den instruktiven Beispielen deutlich gemachten Stellungnahmen übergeht, stellt Goebel zunächst die wichtigsten Theorielinien der in den Siebzigerjahren aufkommenden Sound Studies anschaulich dar. Diese versuchen, die in der Medientheorie zwischen den Bereichen Bild, Schrift und Klang die Vorherrschaft der visuellen Modelle zu kontern. Dazu zählen unter anderem die entsprechenden Untersuchungen von Murray Schafer und von Jonathan Sterne, die an entsprechende jugendbewegte und dem Bauhaus nahestehenden Entwicklung der Zwanzigerjahre wie Skrjabins »Farblichtorgel« und Oskar Schlemmers »Triadisches Ballett« anschließen, aber auch die Geschichte und die neuen Reproduktionsmedien in den gestrengen Blick nehmen.[3] Goebel interessiert sich dann insbesondere für die Interaktion zwischen Literatur und dem Verhältnis von Bild, Text und Klang in der Auseinandersetzung um das Leitmedium. Hier spielen die Theorien von Marshall McLuhan, Friedrich Kittler, Irina Rajewski oder Jochen Hörisch als Referenzen im Hintergrund eine Rolle. Für eine postkoloniale Gerechtigkeit des OhresIn diesen kulturwissenschaftlichen Studien bleibt immer auch der postkoloniale und gendertheoretisch unterfütterte Großstadtdiskurs präsent, der nun als Lärmhintergrund und Musik der Stadt in die moderne Literatur eingeht. Dem optischen Spaziergänger, der sein Auge dem der Kamera angleicht, wird so ein akustisch gestimmter Flaneur an die Seite gestellt, wie damit der lichte Tag durch die Wahrnehmung der lauten Nacht ergänzt wird. Neben die Stadt als Film kommt so eine Stadt als Hörspiel oder als Pendant zu Landschaft als soundscape zu stehen. Im Weiteren konzentriert Goebel sich auf das Verhältnis von Literatur und Sprache zur Musik und beiden zu den Reproduktionstechniken, so wie dieses von dem deutschen Medienwissenschaftler Friedrich Kittler (1943-2011) für das Jahr 1900 in Richtung auf die Medien Grammophon, Schreibmaschine und das Radio verschoben wurde. So reizvoll es ist, sich eine solche vermeintlich vom geisteswissenschaftlichen Seinsüberstand freie autonome Kunstwelt auszumalen, soweit folgt auch Rolf Goebel Kittlers Vorgaben. Er ist aber auch Manns genug, diese dort wieder zu verlassen, wo sie in die Irre gehen. Goebel weiß, dass die Interpretation und die Sinndebatte auf diese Weise nicht aus der Welt geschafft werden können, indem man sie einer vermeintlich neutralen Technik überlässt. Mit anderen Worten, er will sich nicht wie Kittler damit zufriedengeben, den zweiten geisteswissenschaftlichen Positivismus mit dem ersten, technizistischen, auszutreiben. Der tönende Bleistift – Literatur und Klang

Goebel legt nach seinem

Überblick entsprechende als Montagen gebaute Essays über die Frage des

Verhältnisses von Bild und Text, Schrift und Musik, Literatur, Philosophie und

Klang vor. Jeweils soll die fragile Korrespondenz zwischen den einzelnen Medien

untersucht werden. Nicht also für ein eurozentristisches Menschenrecht des

Auges, wie der Hamburger Kunstwissenschaftler Aby Warburg es für seine Zeit

gefordert hat, sondern für eine heterogene und postkoloniale Sinnengerechtigkeit

des Ohres setzt Goebel sich ein. Stärker als die optischen Medien lebt die Musik

vom Inkommensurablen, also vom Unsagbaren. Gegenüber der optischen Erfassung der

Welt, die mit Kontrolle und Distanz verbunden ist, besitzt der Bezug auf das

Akustische den emphatischen Vorteil, auf eine andere Zeitwahrnehmung zu

verweisen, eine direkte Verbindung zwischen Subjekt und Objekt herzustellen, die

ins Objekt- und Subjektlose tendiert und zugleich ein akustisches hors champs,

ein exzentrisches Feld, dass von den Reproduktionsmedien nicht erfasst wird, zu

belassen, dass zugleich die Illusion nicht aufrechterhält, dieses jemals

erfassen zu können.

Ein alter Teich

Einen wichtigen Teil des

Buches bildet die Debatte der romantischen Musiktheorie. Diese sieht in einer

»Urmusik« ein idealistisches Gegenstück zur chaotisch vorliegenden Welt, deren

organische teleologische Entwicklung dorthin aber durch den Sprachsündenfall

unterbrochen wird. Hier diskutiert Goebel die Entwürfe von Wilhelm Heinrich

Wackenroder, Ludwig Tieck, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche.

Schopenhauer hatte im Klang ein Analogon zum Ding an sich sehen wollen – eine

Vorstellung, die Nietzsche zunächst übernimmt und sie mit Wagners fragwürdigen

deutschen antisemitischen und antifranzösischen Kulturmodell verbindet, sich

dann aber von Wagner, wie von jedem rein musikalischen Effekt distanziert.

Vielmehr setzt auch Nietzsche auf das Geistige in der Musik; er kehrt aber dann

doch wieder zum Klangphänomen zurück und oszilliert zwischen beiden

Perspektiven. Das wichtige Kapitel endet mit dem Verweis auf Franz Kafkas

Erzählung »Kinder auf der Landstraße«. Dort versucht eine Gruppe von Kindern vor

einem Wald singend sich mit den Reisenden in einem vorbeifahrenden Zug mimetisch

zu verbinden. Das besitzt bei Kafka hier mitschwingende Anklänge an

ethnographische Motive, wenn beispielsweise die Aborigines Australiens in ihren

song-lines oder die Sami Nordeuropas in ihren joiks Menschen,

Landschaften und auch technische Vorgänge nicht nur darstellen, sondern singend

zu erschaffen glauben. Auf jeden Fall tritt der Klang auch in der Romantik nicht

nur passiv in die Welt ein, sondern erhebt selbst Anspruch auf Schöpfung. Die

Resonanz, mit der der Jenenser Soziologe Hartmut Rosa in seinen Büchern

gerade Erfolge feiert, stammt aus diesem Verhältnis und geht auch als Metapher

auf klangliche Relationen zurück. Diese schleifenartige Hin- und Her-Bewegung der Höraktivität zwischen technischen Klangmedien und direkt-unvermittelter Wirklichkeit gilt es, wieder in ihr Recht zu setzen in einer Zeit, in der einem durch das schier unendliche Überangebot an audiovisuellen Medienreizen das authentische Hören geradezu vergeht.[4] Vom Verschwinden der äußeren WeltIn der heutigen Welt des digitalen Sounddesigns, wo das Geräusch zum Gegenstand bald so frei gewählt werden kann, wie der Klingelton fürs Handy, fällt auch in solchem Sound-Universum freilich tendenziell die Außenwelt fort. Die Selbstdefinitionen des Users ersetzt sie tendenziell so wie die eigene Sexuelle- und Genderidentität im »I am, what I am«. Dass die Außenwelt aber nicht einfach weg definiert oder die Sinnfrage auf die Gerätetechnik verschoben werden kann, das zeigt Rolf Goebel genau. Umgekehrt lässt sich die akustische Welt heute ohne Reproduktionsmedien nicht mehr denken. Es sei denn, man stellt sich wie bei Søren Kierkegaard in einer Dystopie eine große Klimakatastrophe als Wirbelsturm und Überschwemmung vor, die mit einem Schlag auch alle internetfähigen Geräte auslöscht. Dann muss man wieder hinhören, welches Geräusch die Gegenstände von sich aus machen, ohne elektrisch verstärkt zu sein. Und die Musik, die auf Instrumenten dann ohne Strom gespielt wird, wird das, was sie einmal war und eigentlich auch heute noch ist: eine Variante der menschlichen Stimme. Diese ahmt ihrerseits nicht nur die Welt mimetisch nach, sondern sie singt ihr damit zugleich immer auch die eigene Melodie vor. Wie jede andere Kunst, ist auch die Klangkunst eine Nachahmung der Natur, die zugleich ein Vormachen ist. Nicht unmöglich aber, dass die Welt von sich aus schweigt – so wie in Kafkas Version von Odysseus Sirenenepisode die Undinen des Mittelmeers. Die gängigere Variante ist freilich, im Reden nichts zu sagen; dafür machen die Dinge umso mehr Lärm. Ob daraus Musik und Klang wird, untersucht Rolf Goebel in seinem Buch. Zwischen Priesterbetrug und Synästhesien

Dafür durchläuft er

verschiedene Stationen der Klangstudien in der Literatur. Und er tut

damit genau das, was Kittler mit seiner hypostasierten Medienaffinität vermeiden

will: er kontextualisiert den Zusammenhang, mit dem man stärker zu der Deutung

gelangt, die von Kittler und seinen Apologeten gerade kategorisch ausgeschlossen

werden soll. Die Benennung dieses Kontextes ist hier so notwendig wie die

Bemerkungen dazu in Herders Sprachtheorie, die sich mit den Lauten der Schafe

beschäftigt. Beide Male geht es um den theologischen Hintergrund der Metapher:

Herder ist ein Pastor, Kittler aber ein Anhänger eines Medienmessianismus.

Dagegen ist Goebel ein Kritiker der reinen Lehre. Er schreibt vor allen Dingen

selbst auf ironisch-mimetische Weise so wie Rilke, Heidegger, Benjamin oder

Kafka, wenn er sich mit ihnen befasst und spricht ihnen so ihren musikalischen

Krebs vor. Das erinnert auch an Lars Gustafssons Aufsätze, der in seinen Büchern

verschiedene Philosophien jeweils als Onkelgeschichten ausgibt. Hors champsEntsprechende Überlegung zum Verhältnis zwischen Sehen und Hören stellt auch der erwähnte japanische Dichter Basho an. Er hatte neben seinem berühmten Froschgedicht eben auch folgendes geschrieben: Wenn ich genau hinschaue, sehe ich die Nazuna in der Hecke blühen. Nicht nur ist auch das ein Lautgedicht, sondern der Blick und das angesehene Objekt bringen beim Rezipierenden einen Ton im Sinne von Chladni oder Leadbeater zum Klingen. So sind die Grenzen zwischen den einzelnen Medien Schrift, Bild, Klang flüssig; ja, es handelt sich um keine Grenzen, sondern um Schwellen eines anderen Ganzen einer synthetischen Wirklichkeit, die von Kant immer durch die Vernunft gebildet wird. Auch das muss man nicht glauben und kann den einzelnen Sinneseindrücken jeweils so eigene Welten zugestehen, wie auch die jeweils gewählte Überblicksmetapher für das Gesamtphänomen aus den Bereichen des Hörens, des Sehens und des Fühlens immer auch etwas anderes zur Folge hat. Nicht der unwichtigste Aspekt an Bashos Gedicht jedenfalls ist, dass es sich bei der hier erwähnten Nazuna um eine kleine Pflanze handelt, die normalerweise nicht in den klassischen japanischen Kanon des Schönen aufgenommen ist. Das Deutsche kennt dafür das Wort Unkraut. Um einen solchen akustischen Augentrost kümmert sich Rolf Goebel und zieht in seinen funkelnden Essays einen ganzen Garten solcher heterogener Klangmetaphern heran. Wenn man sein Buch in die Hand nimmt, es schüttelt und genau hinhört, kann man die einzelnen Blumen klingeln hören. [1] Vgl. Eckhardt Köhn, Straßenrausch: Flanerie und kleine Form. Versuch zur Literaturgeschichte des Flaneurs bis 1933, Berlin: Das Arsenal 1989 und Rolf J. Goebel, Benjamin heute: Grossstadtdiskurs, Postkolonialität und Flanerie zwischen den Kulturen, München: Iudicium 2001. [2] »All together now«, Titelblatt der Zeitschrift New Yorker von Chris Ware vom Januar 2013, https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/cover-story-all-together-now, zuletzt aufgerufen am 5. 2. 2020. [3] Vgl. etwa Murray Schafer, Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens, Mainz 2010 und Jonathan Sterne, The Audible Past. Cultural Origins of Sound Re-production, Durham-London 2003. [4] Goebel, Klang, a.a.O., S. 120.

Artikel online seit 06.02.20 |

|

||

|

|

|||

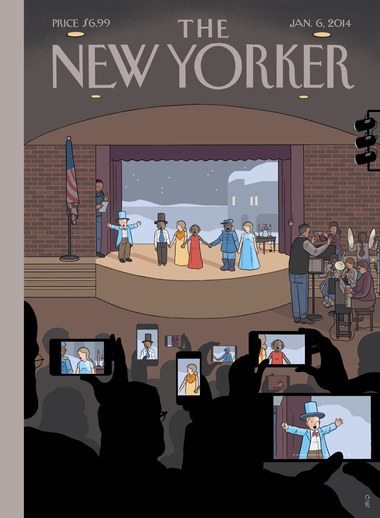

Goebel

geht dafür von einer bunten, comicähnlichen Zeichnung aus. Es handelt sich um

Chris Wares Titelbild der Zeitschrift The New Yorker von 2013.

Goebel

geht dafür von einer bunten, comicähnlichen Zeichnung aus. Es handelt sich um

Chris Wares Titelbild der Zeitschrift The New Yorker von 2013.