Als Kind dachte ich, Religiosität sei eine Frage des Alters, später glaubte ich, sie sei eine Frage der Herkunft. Mittlerweile weiß ich, dass man mit zunehmendem Alter nicht notwendigerweise religiöser wird, im besten Falle aber trotzdem dazulernt, zum Beispiel, dass die Religiosität einer Gesellschaft (und auch eines Menschen) viele Dimensionen hat, von der politischen über die sozioökonomische bis hin zu individuellen Ereignissen und dem Zufall.

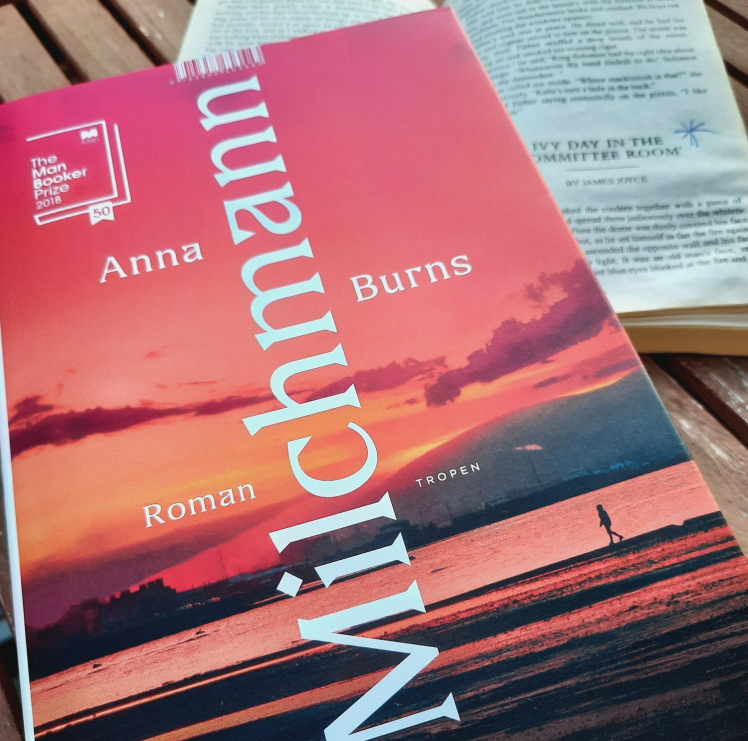

Aufgrund meiner eingangs erwähnten Annahmen war ich, als ich mit sechzehn oder siebzehn erstmals von einem relativ aktuellen religiösen Konflikt mitten in Europa (nicht geografisch, aber kulturell), nämlich auf der Insel Irland, hörte, ehrlich erstaunt. Mein erster Kontakt mit der Thematik war der Song „Zombie” von den Cranberries, und ich hatte keine Ahnung, worum es da überhaupt ging. Einiges von dem, was mir im Geschichtsunterricht entgangen sein muss, ist mir zwar nachträglich in Büchern oder Filmen begegnet, aber sofern mich mein Gefühl nicht trügt, gibt es zum Nordirlandkonflikt in dieser Hinsicht nicht allzu viel, oder die entsprechenden Vertreter sind mir einfach nie untergekommen (für Tipps, etwa via Instagram, bin ich übrigens dankbar, mich interessiert das Thema sehr). Meine Eindrücke beschränken sich, von einigen Reportagen auf YouTube abgesehen, im Wesentlichen auf den Film „Good Vibrations” sowie auf eine meiner Lieblingsstorys, „Ivy Day in the Committee Room” aus „Dubliners” von James Joyce, die historisch gesehen zwar vor dem eigentlichen Nordirlandkonflikt und überhaupt vor der Unabhängigkeit Irlands spielt, aber ebenfalls das Thema des irischen Nationalismus und die irischen Sezessionsbestrebungen aufgreift. Und dann tauchte plötzlich der „Milchmann” auf, für mich ebenso unerwartet wie für die Protagonistin dieses Bestsellers von Anna Burns, die für ihren Roman als erste Nordirin überhaupt mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde.

Wer „Milchmann” liest, gewinnt nicht unbedingt den Eindruck, dass der Nordirlandkonflikt in erster Linie ein religiöser ist – was sicherlich seine Gründe hat. Keine der handelnden Figuren, ausgenommen die Elterngeneration, scheint sich auf fanatische Weise über die Religion zu definieren, und das erste Feindbild, dem man als Leser*in begegnet, sind die Leute „von der anderen Seite der See”, also die Brit*innen, sowie die Leute „von der anderen Seite der Hauptstraße”, also nordirische Unionist*innen, was aber zugleich bedeutet: Protestant*innen. Offensichtlich handelt es sich nicht nur um einen religiösen Konflikt, sondern auch um einen ethnischen und politischen – um einen Konflikt zwischen königstreuen britischen Protestant*innen und nationalistischen irischen Katholik*innen. Das ist immer noch eine arge Verkürzung, deutet aber zumindest an, wie komplex und teilweise diffus die Trennlinien in dieser Auseinandersetzung verlaufen.

„Es gab in dieser Zeit, in der man die Vergangenheit nicht ruhen lassen konnte, unzählige Beispiele und viele Nuancen der Zugehörigkeit.”

Das Leben in dieser gespaltenen Gesellschaft zwingt den Menschen Regeln auf – teils geschriebene, teils ungeschriebene –, die sich auf alles und jeden erstrecken, auf Straßen, Geschäfte, Schulen, Fußballvereine, Marken, das Aussehen und sogar auf Namen, denn all diese Bestandteile des alltäglichen Lebens sind territorial abgesteckt – ein Regelwerk, das auch Zivilist*innen immerzu in eine Uniform drängt und sie kennzeichnet, entweder als einen „der eigenen Leuten” oder eben als einen von „der anderen Seite”. Vielleicht ist das der Grund, weswegen die Protagonistin konsequent auf das Nennen von Namen verzichtet und stattdessen in einer Art Code von ihrem Umfeld berichtet, von „Vielleicht-Freund”, „Schwager Drei”, „Kleine Schwestern” und natürlich „Milchmann”, der zwar nicht „von der anderen Seite”, dafür aber ein berüchtigter Paramilitär und Staatsverweigerer ist und ein beunruhigendes Interesse an der Erzählerin entwickelt.

Freund*innen – oder auch nur Bekannte – mit den falschen Namen zu haben ist gefährlich im Nordirland jener Tage, denn die Menschen reden und reden, und ruckzuck entstehen Gerüchte. In dieser Gesellschaft muss folglich jedes Wort gut abgewogen werden, weil es andernfalls – fehlinterpretiert oder aus dem Kontext entrissen – eine unerwartete Wucht entwickeln und zu einem Strick werden kann. Das Vokabular ist daher streng definiert, der Himmel entweder „blau (tagsüber), schwarz (nachts) oder weiß (Wolken)” – Schattierungen und Mischformen gibt es nicht, sie wären einfach zu riskant. Belastend ist dabei nicht nur, immerzu penibel auf die eigenen unbewusst ausgesendeten Signale achten, sondern insbesondere auch jene der Mitmenschen deuten zu müssen. Ein Zustand, der ein normales Leben beinahe unmöglich und Schübe von Angst und Paranoia unvermeidlich macht.

Trotz dieses bedrückenden Settings ist „Milchmann” im besten Sinne unterhaltsam, weil die Erzählerin in einem sagenhaft trockenen und humorvollen Ton die Absurdität dieses identitären Stellungskriegs aufdeckt. Erfrischenderweise ist sie dennoch keine Heldin im eigentlichen Sinne, niemand, der für Moral und Humanität eintritt und sich dadurch in Gefahr begibt, sondern eine zwar etwas eigensinnige, insgesamt aber doch normale junge Frau, die schlicht und ergreifend versucht, in diesem sozialen Minenfeld zu überleben.

1998 hat man sich in Nordirland auf einen Waffenstillstand geeinigt, doch der Konflikt schwelt bis heute, neu befeuert nicht zuletzt durch eine drohende harte Grenze als Folge des Brexits, und keineswegs nur untergründig: In nordirischen Städten gibt es nach wie vor konfessionell getrennte Stadtteile und extremistische Organisationen auf beiden Seiten, darunter die „Real Irish Republican Army”, die sich als Nachfolger der IRA versteht – erst im vergangenen Jahr ist im nordirischen Derry eine Autobombe explodiert. Aber auch ungeachtet der „neuen” Aktualität ist ein Blick auf den Nordirlandkonflikt heute so interessant wie vor fünfzig Jahren, denn er veranschaulicht aus einer westlichen Perspektive, was für fast alle religiösen Konflikte, auch in anderen Teilen der Welt, bei näherem Hinschauen gilt: Es geht fast nie „nur” um Religion, sondern es geht um all die Dimensionen, die in einer Wechselwirkung zu dieser stehen: Politik, Identität, Gesellschaft, Wirtschaft, individuelle Ereignisse, Zufall … und unendlich viel mehr. Aus diesem Grund ist das Jahr 2020 ein sehr guter Zeitpunkt für diesen Roman. So wie eigentlich jeder Zeitpunkt der richtige ist, um ein kluges Buch zu lesen. Also tut das: Lest „Milchmann”!

Anna Burns – Milchmann

Deutsche Übersetzung von Anna-Nina Kroll

Tropen, Berlin

Februar 2020, 452 Seiten

Kai Wieland, *1989 in Backnang, war im Jahr 2017 einer der Finalisten bei der ersten Auflage des Blogbuster-Wettbewerbs. Sein Debütroman „Amerika“ erschien 2018 bei Klett-Cotta und wurde im selben Jahr mit dem Thaddäus-Troll-Preis ausgezeichnet. Im Juli 2020 erscheint sein zweiter Roman „Zeit der Wildschweine“. Mit dem gleichnamigen Manuskript war er bereits für den Alfred-Döblin-Preis nominiert.

Danke für den Gastbeitrag mit der aktuellen Besprechung.

Gute Wünsche für die irischen, nordirischen und britischen Belange sowie den europäischen Perspektiven, was den Brexit betrifft.

Yours, Bernd

LikenLiken