|

|

Distanz und Hitze Distanz und Hitze

Steven Soderbergs Versuch, dem Revolutionär »Che« mit den Mitteln des

Kinofilms Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Von Georg

Seeßlen

Ernesto »Che« Guevara? Ein Mythos der lateinamerikanischen Befreiungsbewegungen,

die heiße Seele der kubanischen Revolution, die Ikone der neuen Linken in

Europa, der klassische Sohn aus gutem Haus, der in die Welt zieht, um Abenteuer

zu erleben und Gutes zu tun, der humanistische Outlaw mit den klaren Ideen, der

verständlichste und genaueste Theoretiker, sexy und ernsthaft zugleich, einer,

der sein Leben lang ein Arzt blieb und der die Revolution sah als eine Heilung

der Welt von Armut, Ausbeutung und Unterdrückung. Und dann: Dieses Bild mit dem

festen Blick dorthin, wo nur eine bessere Welt liegen konnte: Hasta la victoria

siempre! Schließlich: Ein Poster-Motiv, Pop-Idol, leeres Markenzeichen (für

Zigarillos etwa, die ein Kenner guter Tabacke wie er nie angefaßt hätte),

T-Shirt-Print in einem Meer von T-Shirt-Prints.

Nachdem es den Mann ermorden ließ, hat das System, das er bekämpfte, ihm auch

das Bild geraubt.

Die

weltgeschichtliche Bedeutung von Ernesto Guevara hält sich vermutlich in

Grenzen. Ein näherer Blick auf Taten und Entscheidungen mag sogar das große Bild

vom menschlichsten und gerechtesten Revolutionär in Zweifel ziehen. Aber die

Aura dieses Bildes, die Legende und dann eben doch: die Einsichten eines

gebildeten Mannes, der so bedingungslos »das Volk« liebte (das es vermutlich nie

gab und nie geben wird) – das alles macht aus »Che« die einzige gültige und

gegenwärtige Wahrheit, die Widerspruch und Widersinn von Revolte und Protest bis

in die siebziger Jahre überwand. Eine »Wahrheit über Che Guevara«, wie es

mancher Dokumentar- und Kompilationsfilm verspricht, gibt es wahrscheinlich

nicht, den Versuch Hollywoods, die politische Legende in ein Abenteuer-Melodram

zu verwandeln (mit dem Ägypter Omar Sharif in der Rolle des Argentiniers),

dürfen wir getrost in die Kuriositäten-Schublade werfen, und um ein Denkmal zu

restaurieren, leben wir wohl auch nicht gerade in den richtigen Zeiten. Nein,

worum es geht, das ist, die verlorene Würde und Klarheit zurückzugewinnen,

Geschichte weder im mythischen Nebel noch in der semiotischen Beliebigkeit

versinken zu lassen. Die

weltgeschichtliche Bedeutung von Ernesto Guevara hält sich vermutlich in

Grenzen. Ein näherer Blick auf Taten und Entscheidungen mag sogar das große Bild

vom menschlichsten und gerechtesten Revolutionär in Zweifel ziehen. Aber die

Aura dieses Bildes, die Legende und dann eben doch: die Einsichten eines

gebildeten Mannes, der so bedingungslos »das Volk« liebte (das es vermutlich nie

gab und nie geben wird) – das alles macht aus »Che« die einzige gültige und

gegenwärtige Wahrheit, die Widerspruch und Widersinn von Revolte und Protest bis

in die siebziger Jahre überwand. Eine »Wahrheit über Che Guevara«, wie es

mancher Dokumentar- und Kompilationsfilm verspricht, gibt es wahrscheinlich

nicht, den Versuch Hollywoods, die politische Legende in ein Abenteuer-Melodram

zu verwandeln (mit dem Ägypter Omar Sharif in der Rolle des Argentiniers),

dürfen wir getrost in die Kuriositäten-Schublade werfen, und um ein Denkmal zu

restaurieren, leben wir wohl auch nicht gerade in den richtigen Zeiten. Nein,

worum es geht, das ist, die verlorene Würde und Klarheit zurückzugewinnen,

Geschichte weder im mythischen Nebel noch in der semiotischen Beliebigkeit

versinken zu lassen.

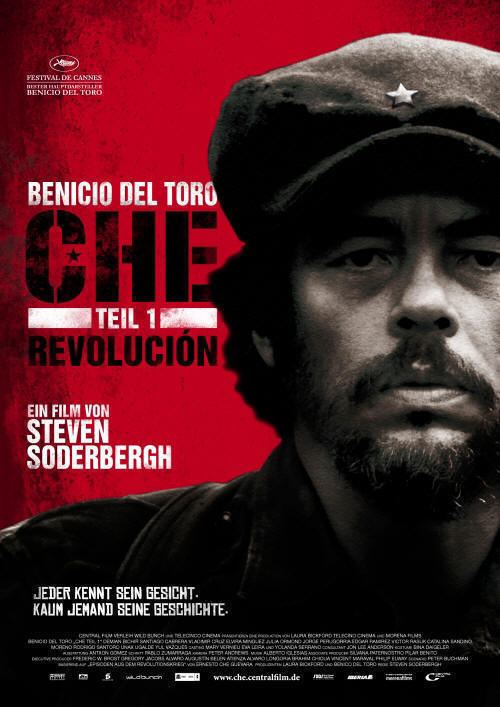

Steven Soderberghs zweiteiliger Film »Che« erklärt nicht viel, bringt keine

neuen »Enthüllungen«, stellt Ernesto Guevara in keinen neuen Zusammenhang,

experimentiert nicht mit Formen des »politischen Films«. Er macht nur eines, und

das ist das beste und schönste was man sich von einem solchen Film erwarten

kann: Er arbeitet daran, in jeder Einstellung, in jeder künstlerischen

Entscheidung, in jedem Verzicht auch, seinem Gegenstand Gerechtigkeit

widerfahren zu lassen.

Der Gegenstand dieser Filme ist nicht in erster Linie die »Person« Ernesto

Guevaras (Psychologie gibt es so wenig wie erotischen Klatsch) als sein Beruf.

Er ist Revolutionär, und die Revolution ist, nach Soderberghs eigenen Worten,

eben nicht (nur) das große Abenteuer, sondern der Versuch, eine

hochkomplizierte, logistische, kommunikative und militärische Aufgabe zu

bewältigen und dabei in jeder einzelnen Aktion die Ziele und die Moral der

Revolution ihren Mitteln nicht zu opfern. Guevara, so viel ist klar, hat nie zu

den puren Machtmenschen unter den Revolutionären gehört, immer war er bestrebt,

vom Wesen der revolutionären Gesellschaft etwas bereits in der Revolution selber

zu verwirklichen. Möglicherweise wurde gerade dies ihm zum Verhängnis.

Die Grundlage für beide Filme, den ersten, der die kubanische Revolution nach

1956 zeigt, den zweiten, der die Jahre in Bolivien schildert, sind Guevaras

eigene Tagebücher sowie die Biographie von Jon Lee Anderson, der bei dem Projekt

auch als historischer Berater fungierte (auch ansonsten merkt man den Filmen

durchaus an, wie viel historische Recherche in sie geflossen ist; es gibt,

soweit ich sehe, nirgendwo eine Spekulation; was nicht dokumentiert ist, das

zeigt der Film auch nicht).

Dabei entsteht eine merkwürdige doppelte Perspektive, die innere Sicht des

Revolutionärs und die äußere Sicht der Geschichte. Distanz und Hitze. So etwas

bringt nur der Regisseur Soderbergh fertig, der immer wieder nach der Beziehung

von Machtstruktur und Bilderzeugung gefragt hat.

Teil eins dieses filmischen Dyptichons zeigt, wie eine Revolution gelingt, Teil

zwei zeigt, wie eine Revolution scheitert. Und beides, das Gelingen und das

Scheitern einer Revolution, hat ein Ausmaß, für das es in der Geschichte sonst

kein Beispiel gibt. Das Gelingen einer Revolution hat seine Wurzeln in der

Geschichte, weist in die Welt hinein, bleibt verflochten, widersprüchlich und

führt schließlich zu jenen »Mühen der Ebene«, von denen Brecht sprach, und die

nichts für einen wie Che Guevara waren. Das Scheitern einer Revolution vollzieht

sich dagegen in einem furchtbaren Hier und Jetzt, es ist ein Versinken in Blut,

Krankheit, Verrat, Einsamkeit und im Zusammentreffen von Fehlern und Umständen.

(Ein Fehler, nur zum Beispiel, ist es, wenn der schwer asthmakranke Guerillero

nicht genügend Medikamente auf seine Mission mitnimmt, ein anderer ist es, eine

gegnerische Propaganda zu unterschätzen, die die allerdumpfesten Vorurteile etwa

gegen »Fremde« aktiviert.)

»Che« ist alles andere als ein Propaganda-, wohl aber ein Lehrstück. Wie in »Traffic«

sehen wir in diesem Zweiteiler in der Soderberghschen Doppel-Perspektive

zugleich Strukturen von Macht und Abhängigkeit, die nach gleichsam mechanischen

Gesetzen ablaufen, und autarke menschliche Subjekte mit Gefühlen, Zweifeln und

Ideen. So wird das historische Bild sowohl von der Sentimentalität als auch vom

Zynismus befreit. Es öffnet sich in der Beziehung zwischen den Bedingungen einer

Revolution und dem Wesen eines Menschen, vieler Menschen.

Nebenbei, um auch dieser filmkritischen Pflicht genüge zu tun: Das Handwerk, vom

Schauspiel über die Musik bis zur Kamera (Soderbergh selber, der sich hier Peter

Andrews nennt), die Entscheidung, die beiden Teile auch in der ästhetischen

Methode voneinander abzusetzen, die Wahl der locations, das alles ist zugleich

perfekt und im entscheidenden Moment eigensinnig.

Das ist nicht großes Kino, das ist großer Film. Georg Seeßlen

|

Tod und Auferstehung Tod und Auferstehung

»Der

Tod Che Guevaras gab seinem Leben einen Sinn. Ohne seine Hinrichtung von

der Hand des Leutnants Terán in dem dunklen, feuchten und verwahrlosten

Schulzimmer in La Higuera hätte er vielleicht noch große Heldentaten

vollbringen und ein ruhmreiches Leben führen können, doch sein Gesicht

wäre nicht Jahrzehnte später auf Millionen T-Shirts zu sehen gewesen. Er

hätte der Sache, für die er kämpfte, zweifellos einen wesentlich

größeren Dienst erweisen können, wenn die bolivianische Regierung ihn

verschont oder die CIA ihn gerettet hätte, doch die Sage von der

Revolution und dem Selbstopfer, das er symbolisieren sollte, hätte sich

niemals in dem Maße verbreitet, wie es dann geschah. Der Tod war für Che

nicht nur ein erwartetes und vielleicht sogar willkommenes Ereignis. Er

bezeichnete auch einen zwangsläufigen, vorhersehbaren Neuanfang; nicht

das Ende einer Laufbahn, eines Wegs oder eines Lebens. Jeder Aspekt

dieses Todes trug dazu bei, daß er das traurige, aber letzten Endes

gewöhnliche Schicksal, dem niemand entgeht, transzendierte; er ließ

einen Mythos entstehen, der bis zum Ende des Jahrhunderts andauern

würde.«

(Aus: Jorge G. Castaneda;

Che Guevara, Biographie, suhrkamp taschenbuch 3592)

Diddelmaus

für scheinlinke Halbintellektuelle

Wer der Wirklichkeit hinter dem Mythos Che Guevara näher kommen

will, der sollte Jorge Castanedas Biographie lesen. 42 Jahre sind seit der

Ermordung

Che Guevaras vergangen. Die Hoffnungen, die sich weltweit mit dem Aufbruch der

68er-Generation einst verbunden hatten, haben sich kaum erfüllt und

sind neuen existentiellen Ängsten gewichen. Der »Versuch der Befreiung«

mutierte zu einer Orgie der Enthemmung und das Primat des Kapitals herrscht heute ungebrochener denn je.

Den »Freiheitskampf der unterdrückten Völker« führen inzwischen

unangefochten die USA.

Kordas legendäres Che-Foto ist zu einer

zernutzten Ikone

geworden, die inzwischen alles und nichts bedeutet. Man findet es millionenfach auf

T-shirts, Basecaps, Plattencovern & CD-Hüllen. Es gibt Che-Zigaretten,

Che-Papiertaschentücher, Tassen, ja sogar eine

Swatch-Uhr um die 210 €. Der

Reise-Know-How-Verlag

bietet eine Che-Büste aus

gegossenem

Sandstein, Handarbeit (ja, ja) für geizgeile 39,50 € an. Schauen Sie

ruhig hin, das tut nicht nur den Augen weh.

Sehen Sie sich Soderbergs zweiteilige grandiose Che Guevara Passion

an. Es ist Zeit, von der Diddelmaus für scheinlinke

Halbintellektuelle Abschied zu nehmen.

Herbert Debes

|