Anke Doberauer: Sieben Jahre! Das ist der Titel deines Romans...Aber zu deiner Frage. Was du sagst stimmt, und es stimmt zugleich nicht. In den achtziger und neunziger Jahren habe ich vorwiegend Männer gemalt, jetzt sind Figurengruppen dazugekommen. Doch die Männer sind keine Akte im strengen Sinne. Oft ist nur ein Teil des Körpers entblößt,

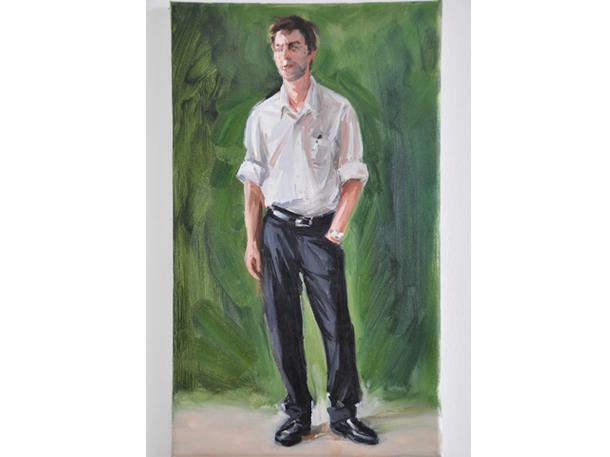

›Leo‹ © Anke Doberauer eine Schulter etwa oder der Bauchnabel. Die meisten sind angezogen. Sie scheinen sich aber trotzdem Blößen zu geben, denn ich habe sehr oft gehört, dass ich »die Malerin nackter Männer« sei. Privat waren diese Bilder nie. Eher geht es um das Intime. Jean-Christophe Ammann hat einmal gesagt: das Private gehört jedem allein, das Intime jedoch allen. Die Bilder beschäftigen sich mit der Veränderung in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen, denn sie zeigen eine neue, weibliche Sicht auf den Mann. Insofern haben sie eine politische Dimension. Die Kunstszene ist in dieser Beziehung sehr konservativ, denn immer noch gelten Darstellungen nackter Frauen als durchaus konsensfähig, obschon hier seit fünfhundert Jahren nichts Neues passiert. Als ob die Gender-Diskussion um die zeitgenössische Kunst einen Bogen machte. Seit der Jahrtausendwende male ich allerdings weniger Männer. Dies hat sicher mit meinem eigenen Lebensalter zu tun. Anfangs waren meine Modelle gleichaltrig, später etwas jünger, dann sehr viel älter. Doch die Darstellung des körperlichen Verfalls ist ein Thema, das mich vorerst nicht interessiert.

›Leo‹ © Anke Doberauer eine Schulter etwa oder der Bauchnabel. Die meisten sind angezogen. Sie scheinen sich aber trotzdem Blößen zu geben, denn ich habe sehr oft gehört, dass ich »die Malerin nackter Männer« sei. Privat waren diese Bilder nie. Eher geht es um das Intime. Jean-Christophe Ammann hat einmal gesagt: das Private gehört jedem allein, das Intime jedoch allen. Die Bilder beschäftigen sich mit der Veränderung in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen, denn sie zeigen eine neue, weibliche Sicht auf den Mann. Insofern haben sie eine politische Dimension. Die Kunstszene ist in dieser Beziehung sehr konservativ, denn immer noch gelten Darstellungen nackter Frauen als durchaus konsensfähig, obschon hier seit fünfhundert Jahren nichts Neues passiert. Als ob die Gender-Diskussion um die zeitgenössische Kunst einen Bogen machte. Seit der Jahrtausendwende male ich allerdings weniger Männer. Dies hat sicher mit meinem eigenen Lebensalter zu tun. Anfangs waren meine Modelle gleichaltrig, später etwas jünger, dann sehr viel älter. Doch die Darstellung des körperlichen Verfalls ist ein Thema, das mich vorerst nicht interessiert.In meiner Arbeit geht es aber vor allem um formale Probleme. Etwa um die physische Präsenz der dargestellten Figur, der Farbe, des Lichts, des ganzen Gemäldes. Die Form spielt bei mir dieselbe Rolle wie in der abstrakten Malerei. Das Inhaltliche erschließt sich nur über die Form. Von der konstruktiven Basis meiner Arbeit hat die starke emotionale Inanspruchnahme des Betrachters bei den Männerbildern aber wohl mehr abgelenkt, als es bei den neuen mehrfigurigen Großformaten der Fall ist. Mein letztes monumentales Bild, ›Die Badenden‹

›Die Badenden‹ © Anke Doberauer, ist formal und inhaltlich komplexer, aber auch politischer als seine Vorgänger. Es sind fast ausschließlich Kinder dargestellt, von vorwiegend mediterran dunkler Hautfarbe und mit viel aufblasbarem, diaphan leuchtendem farbigen Plastikspielzeug. Das Thema ist kunsthistorisch bis zum Anschlag aufgeladen, Cézannes Badende gelten als Beginn der Moderne. Das hat mich gereizt.

›Die Badenden‹ © Anke Doberauer, ist formal und inhaltlich komplexer, aber auch politischer als seine Vorgänger. Es sind fast ausschließlich Kinder dargestellt, von vorwiegend mediterran dunkler Hautfarbe und mit viel aufblasbarem, diaphan leuchtendem farbigen Plastikspielzeug. Das Thema ist kunsthistorisch bis zum Anschlag aufgeladen, Cézannes Badende gelten als Beginn der Moderne. Das hat mich gereizt.Warum interessiert Dich der Vorgang des Porträtierens? Und was interessiert Dich am Phänomen der Nacktheit? Für akademisch geschulte Maler sind nackte Menschen ja banal, es sind »Aktmodelle«. Deren Auskleiden aber wird als obszön empfunden und findet hinter einem Paravent statt. Es scheint die Anwesenheit des Modells vor dem Künstler im Moment des Arbeitens zu sein, welche Dich neugierig macht. Aber worauf? Was willst Du erfahren?

Peter Stamm: Natürlich geht es vor allem um das Formale, um ästhetische Fragen. Seltsamerweise wird das einem Autor noch weniger geglaubt als einer Malerin. Selbst Kritiker lesen Bücher vor allem als Geschichten und kritisieren viel eher die Handlung oder die Figuren als die Ästhetik. Stell Dir vor, man würde eines Deiner Bilder schlecht finden, nur weil die abgebildete Person nicht sympathisch ist.

Mich interessiert der Moment, in dem Realität zu Kunst wird. Das Modell ist in mehrfacher Hinsicht ein Zwischending. Natürlich darf es sich nicht vor den Augen des Malers ausziehen, da seine Nacktheit neutral sein muss, ein Zustand, keine Geschichte. Während der Sitzung wird es in seiner Erstarrung schon zu einer Vorform des Kunstwerks wie jene lebenden Skulpturen in den Fußgängerzonen. Mich interessiert auch, wie der Maler im Modell sich selbst zeigt. Ich habe mir schon überlegt, nach einem Modell zu schreiben, aber vermutlich würde das nirgendwohin führen.

Und die Nacktheit? Im Grunde ist sie ja das Natürlichste überhaupt. Trotzdem ist sie, wo nicht vorgesehen wie in der Sauna, ein Skandal. Uns nackt auf der Straße zu zeigen, wäre unvorstellbar und noch dazu ein Straftatbestand. Ein nicht unwesentlicher Teil der Mode – kurze Röcke, Dekolletés, Unterhosen, die unter der Hose hervorschauen – ist ja ein Spiel mit den Grenzen der Nacktheit. Vielleicht bilde ich mir ein, dass ein nackter Mensch mehr bei sich ist als ein angezogener, dass er mehr von sich zeigt.

Was macht denn für Dich den Unterschied aus, ob Du einen Menschen nackt oder angezogen portraitierst? Macht es einen Unterschied, ob Du eine nackte Frau oder einen nackten Mann malst? Und kann man sagen, dass der angezogene Mensch eher für sich selbst steht und der nackte für den Menschen im Allgemeinen? Oder werden die Namen von Aktmodellen nur aus Diskretion verschwiegen?

Anke Doberauer: Es kam oft vor, dass jemand meine Bilder schlecht fand, weil ihm die abgebildete Person unsympathisch war. Allerdings betraf dies nur die Männerbilder. Vielleicht liegt es an der Mischung aus Entblößung und dem Porträthaften, die dann wohl eine Bloßstellung bewirkte. Die des Betrachters, nicht des Modells. Interessanterweise sprichst Du immer vom »Porträtieren«, auch bei Akten. Dabei ist der klassische Akt nie zugleich ein Porträt, eher steht er für etwas Allgemeines. Er ästhetisiert und idealisiert die Nacktheit. Wo ein nackt dargestellter Mensch zugleich porträtiert wurde, war der Skandal nicht weit, wie bei Goyas nackter Herzogin oder Manets Olympia. Diese Bilder thematisieren das Nacktsein, das Entkleidet- oder Entblößtsein als solches. Mich hat immer nur dieser Ansatz interessiert, nie der klassische akademische Akt, die neutrale Nacktheit.

Zum Entblößen gehört die Kleidung, die den Körper bedeckt, oder enthüllt. Auf meinen »Badenden« sind um die fünfzig nackte Menschen zu sehen, aber sie sind nicht ganz nackt. Sie tragen Badekleidung, dieses Nichts, das fast alles zeigt. Die malerische Darstellung im Badeanzug hat oft etwas Lächerliches. Die Schönheit wird durch ihn ihrer Zeitlosigkeit beraubt, die Natürlichkeit des Nacktseins wird zur Exhibition. Bei schönen Menschen bekommt er den Charakter von Reizwäsche. Besonders radikal ist diese Wirkung bei Kindern, die in sexuellen Dingen ja noch völlig unschuldig sind. Seit ein paar Jahren fällt mir auf, dass selbst kleine Mädchen schon Bikinis tragen müssen. Wir waren damals nackt und trugen später dieselben Badehosen wie die Jungs. Heute dagegen gibt es aufreizend geschnittene Badeanzüge mit Rüschen, in denen Vierjährige zu unwiderstehlichen Lolitas werden. In Marseille sind es oft die von Kopf bis Fuß verschleiert am Strand sitzenden Mütter, die ihre Töchter so ausstaffieren. Insofern hast du sicher recht, dass mein Interesse an gesellschaftlichen Vorgängen zunimmt. Nackte Frauen habe ich aus politischen Gründen nie gemalt, damit kann man nur abgestandene Klischees bestätigen. Mit nackten Männern kann man Tabus brechen. Ob ich jedoch nackte Mädchen oder Knaben male, ist mir egal, denn Kinder in ihrer geschlechtlichen Unentschiedenheit sind immer erotisch. Es ist schade, dass diese erotische Ausstrahlung mit Sex assoziiert wird und Angst macht.

Vielleicht interessiert Dich die Dynamik zwischen Modell und Maler wegen der Hingabe, von der Dein neues Buch handelt? Die bedingungslose Hingabe, die der Ich-Erzähler braucht und die ihm zugleich Angst macht.

© Anke Doberauer Etwas davon findet sich in der Maler-Modell-Beziehung. Ein Modell, das nicht gemalt werden möchte, lässt sich nicht malen. Ein Modell muss sich hingeben und dem Maler ausliefern, damit ein Bild gelingen kann. Dazu gehört Vertrauen oder Masochismus oder beides. Der Maler aber muss trotz extremer Einfühlung seine distanzierte Rolle beibehalten. Er wendet seine Kraft darauf, das Bild Wirklichkeit werden zu lassen. Die beim Malen entstehende Nähe und gegenseitige Anziehung muss er zu Kunst umformen. Er ist Pygmalion und liebt sein eigenes Werk, nicht das Modell. Ich weiß nicht, wie Du deine Romancharaktere erschaffst, ob durch Einfühlung oder Beobachtung? Was meinst Du, wenn Du sagst, ein Mensch sei mehr bei sich, wenn er nackt ist? Und weshalb glaubst Du, zeigt sich der Maler durch das Modell?

© Anke Doberauer Etwas davon findet sich in der Maler-Modell-Beziehung. Ein Modell, das nicht gemalt werden möchte, lässt sich nicht malen. Ein Modell muss sich hingeben und dem Maler ausliefern, damit ein Bild gelingen kann. Dazu gehört Vertrauen oder Masochismus oder beides. Der Maler aber muss trotz extremer Einfühlung seine distanzierte Rolle beibehalten. Er wendet seine Kraft darauf, das Bild Wirklichkeit werden zu lassen. Die beim Malen entstehende Nähe und gegenseitige Anziehung muss er zu Kunst umformen. Er ist Pygmalion und liebt sein eigenes Werk, nicht das Modell. Ich weiß nicht, wie Du deine Romancharaktere erschaffst, ob durch Einfühlung oder Beobachtung? Was meinst Du, wenn Du sagst, ein Mensch sei mehr bei sich, wenn er nackt ist? Und weshalb glaubst Du, zeigt sich der Maler durch das Modell?Peter Stamm: Ein nackter Mensch ist verletzlicher, er hat keine Rückzugsmöglichkeit. Andererseits sind auch seine Möglichkeiten zur Selbstdarstellung beschränkt. Kleider sagen ja mehr über einen Menschen aus als ein dicker oder dünner Bauch. (Allerdings wird auch die Nacktheit – durch Schönheitsoperationen, Bodybuilding, Intimrasur – immer mehr zu einem Kleid.) Vermutlich verändert sich durch die Nacktheit das Gesicht, und das ist das Interessante daran. Allerdings braucht es dazu ein Gegenüber. Ich glaube nicht, dass ein Modell, das sich unbeobachtet fühlt, für einen Maler von Interesse wäre.

Ich denke, dass ein Künstler – egal ob er Stillleben, Landschaften, Akte oder Portraits malt – vor allem sich selbst zeigt, sei es durch die Auswahl seiner Sujets, sei es durch seine Arbeitsweise. Wenn ich ein Bild von Giacometti, eines vom Henri Rousseau oder von Chagall sehe, spüre ich doch sofort, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten dieser Maler sind. Deshalb behaupte ich immer, meine Texte seien persönlich aber nicht autobiographisch. Das Autobiographische hat mich nie interessiert. Das Persönliche an meinen Texten ist mein Schreibstil, worauf ich meinen Blick lenke und wie ich mit meinen Figuren umgehe.

Die Protagonisten meiner Geschichten entstehen in meinem Kopf, ich weiß oft selbst nicht, woher sie kommen oder ob es Vorbilder gibt. Meistens sind sie wohl eine Mischung von Eigenschaften verschiedenster Personen, auch von mir selbst. Im Grunde ist mein ganzes Leben eine einzige Portraitsitzung und die Welt ist das Modell. Die Kraft, die in das Werk fließt, kommt aus meiner Liebe zur Welt und zu den Menschen, aus meinem Mitgefühl und der Faszination, die ich für alles Menschliche empfinde.

Anke Doberauer: Das Persönliche, das Intime, das Private, das Autobiographische. Wir scheinen beide ähnlich vorzugehen, was das Verhältnis von Kunst und Leben betrifft, auch wenn wir auf verschiedene Weise zu unseren Figuren gelangen. Ich will nichts erfinden. Die sichtbare Welt enthält für mich bereits das ganze Geheimnis. Ich möchte wirkliche Menschen, Individuen zeigen. Der Mensch »an sich« interessiert mich so wenig wie dich. Was mich anrührt, ist das Licht, das auf einen ganz bestimmten Menschen fällt. Wie eine seiner Locken absteht. Das Etikett seiner Kleidung, das zufällig herausschaut. Seine offenen Schnürsenkel. Und wie bei Fra Angelico zeigt sich durch die Farbe das Metaphysische.

Gillian ist eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin, sie ist eine schöne Frau, sie führt eine abgesicherte Beziehung mit Matthias, sie hat ihr Leben unter Kontrolle. Eines Nachts hat das Paar nach einem Streit einen Unfall, ihr Wagen rammt auf nasser Straße ein Reh. Matthias stirbt, sie erwacht im Krankenhaus. Mit einem zerstörten Gesicht. Erst langsam setzt sich ihr Leben wieder zusammen und eine Geschichte aus der Vergangenheit wird zu einer möglichen Zukunft.

Eindringlich, mit leisen Worten und unausweichlichen Bildern erzählt Peter Stamms neuer großer Roman von einer Frau, die ihr Leben verliert, aber am Leben bleiben muss – eine Tragödie, die zu einem Neuanfang wird.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /