Mit »Rückkehr nach Lemberg« ist Philippe Sands eine beeindruckende Form der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen gelungen. Er weckt mit seinem Buch nicht nur das Interesse vieler Menschen, sondern auch lange vergessene Erinnerungen – von den Reaktionen seiner Leser berichtet Sands in seinem Beitrag. Die Protagonisten in seinem Buch sind mit der Stadt Lemberg verbunden: Hersch Lauterpacht (Professor für internationales Recht), Hans Frank (Rechtsanwalt und Reichsminister), Raphael Lemkin (Staats- und Rechtsanwalt) und sein Großvater Leon Buchholz.

Meine vier Hauptcharaktere aus »Rückkehr nach Lemberg« rufen viele Reaktionen von Lesern hervor. Ein Brief erreichte beispielsweise meine Anwaltskanzlei. Er wurde unverzüglich eingescannt und mit der Anmerkung »Das hier wird Sie interessieren« an mich weitergeleitet. Es sind freundliche, von Hand geschriebene Zeilen einer Dame aus New York, einer Verwandten, die völlig unerwartet aufgetaucht ist. »Ich dachte, Sie würden sich vielleicht freuen, wenn ich Ihnen sage, dass ich mich voller Sympathie an (Leon) erinnere, an seine Freundlichkeit, Klugheit und ausgeprägte Sanftmut«, schreibt sie. Susanne erklärt, sie sei 1932 in Wien geboren. Sie sei die Tochter des Bruders meiner Großmutter, der Bernhard hieß, und Leon sei ihr Onkel gewesen.

Auch in Tel Aviv, hat sich eine unlängst entdeckte Nichte, von der anderen Seite der Familie, das Buch angesehen, in dem sie erwähnt wird. Herta Grubers Sohn schildert die Begebenheit folgendermaßen:

»Ich las ihr den Anfang vor, aber nach ein paar Zeilen nahm sie mir das Buch aus der Hand und las selbst weiter. Zuerst laut, dann leise für sich. Von Zeit zu Zeit hielt sie inne, um sich die Tränen abzuwischen. Als sie zu Ende gelesen hatte, gab sie mir das Buch zurück und winkte ab, wie um die Erinnerungen zu verscheuchen.«

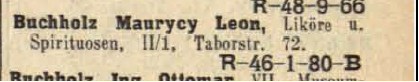

Ein Mann aus Innsbruck betreibt eigene Nachforschungen. Dabei ist er auf ein Wiener Telefonbuch aus dem Jahr 1938 gestoßen. »Ich habe Ihren Großvater mit der folgenden Telefonnummer auf Seite 73 gefunden, Zeile vier«, schreibt er, und legt freundlicherweise ein Foto bei.

Ein Historiker aus Nürnberg interessiert sich besonders für die deutschen Originaldokumente, die ich eingefügt habe, einschließlich der offiziellen Aufforderung an Leon, das Reich zu verlassen, »ein perfektes Beispiel für die verschwommene Grenze zwischen Partei und Staatsbehörden im Nationalsozialismus«. Der Mann hat möglicherweise auch das traurige Schicksal »des mysteriösen Seelenarztes Steiner« aufgeklärt, zumal er den 1942 in Theresienstadt ausgestellten Totenschein für einen gewissen Leon Steiner aus Wien entdeckt hat. Der Beruf des Herrn Steiner wird als »Privatier« angegeben, ein altmodischer Begriff für »Personen«, erklärt er mir, »die von ihrem ererbten Privatvermögen leben, ohne einer täglichen Beschäftigung nachzugehen. So finden sie genügend Muße, sich eigenen Studien zu widmen oder sich als Seelenarzt zu betätigen.«

Raphael Lemkin erregt viel Aufmerksamkeit. Eine Korrespondentin, die regelmäßig die Cincinnati Library in Ohio besucht, wird von der Aussage angeregt, Lemkin habe ein Exemplar seines Buches »Axis Rule« einem gewissen Dr. Robert Kempner gewidmet. »Ich dachte, es interessiert Sie vielleicht, dass es noch ein weiteres signiertes Exemplar gibt«, schreibt sie, »Dr. Lemkin hat es unserem verstorbenen Senator Robert A. Taft gewidmet«. Das Exemplar war regulär in Umlauf, als sie darauf stieß, ist aber inzwischen an die Sammlung Rare Books, Seltene Bücher, überstellt worden. »Offenbar hat die Familie Taft das Buch der Bibliothek gespendet«, merkt sie an und fügt wehmütig hinzu, dass der Senator »nicht lange genug lebte, um die Ratifizierung der UN-Völkermordkonvention durch die USA noch zu erleben.«

Eine achtundachtzigjährige Dame – Künstlerin – schreibt aus Los Angeles. Sie interessiert sich vor allem für die Abschnitte im Buch, die auf Lemkin verweisen:

»Er war mein Cousin, müssen Sie wissen. Der Mädchenname meiner Mutter lautete Rachel Pomerantz, sie war die Schwester von Raphaels Mutter Bela... ich war noch sehr jung, als ich Raphael begegnete. Während seiner zahlreichen Reisen besuchte er meine Familie mehrere Male in Chicago. Das Ausmaß seines Engagements - all seine Bemühungen und Schwierigkeiten - war mir damals nicht bewusst. Ich wusste nur, dass er ein unglaublich freundlicher und liebevoller Mensch war... er kam ohne jede Vorwarnung, klopfte an die Tür unserer schlichten Wohnung in der zweiten Etage, und da stand er! Um nicht zu stören, verzichtete er auf die Bequemlichkeit eines unserer Schlafzimmer und übernachtete stattdessen auf einer ziemlich abgenutzten Couch. Er liebte die Kochkünste meiner Mutter, und bevor er wieder abreiste, packten wir ihm ein paar Leckerbissen ein für die lange Reise wohin auch immer.«

Auch an Lauterpacht erinnert man sich. Aus Grantchester schreibt mir die Witwe des Universitätsprofessors, der die erste Vorlesung über Internationales Recht hielt, die ich jemals besuchte:

»Ich lernte Hersch Lauterpacht in seinen letzten Jahren kennen, als er und Robbie eng befreundet waren. Wir wussten von seinem entsetzlichen Verlust: Nach den Nürnberger Prozessen setzte er niemals wieder einen Fuß nach Deutschland. Aber die dramatischen Verbindungen zwischen seiner Familie, der von Lemkin und der Ihren (auch mit Hans Frank) verleihen der Geschichte noch mehr Schärfe.«

Eine Dame in Australien, die in Holocaust- und Exilforschung promoviert hatte, hörte meine Musikauswahl im Margaret-Throsby-Radioprogramm. Ihr Schwiegervater war 1939 in Lwiw interniert gewesen und schließlich verschwunden. Sie fügt hinzu:

»Sir Hersch hat meine Großmutter, meine Mutter und ihre zwei Schwestern gerettet. Sie wollten München schnellstens verlassen, nachdem mein Großvater (am Tag nach der Reichskristallnacht) in Dachau interniert worden und zwei Wochen später verstorben war. [Sir Hersch] hat sie gerettet, indem er für meine Großmutter und ihre drei Töchter sogenannte affidavits, eidesstattliche Erklärungen, ausstellte, damit sie nach England kommen und als Hausangestellte arbeiten konnten. Meine Mutter und meine Großmutter wurden in Sir Herschs Haushalt angestellt. Meine Mutter erinnert sich noch lebhaft an den Sohn Eli als kleinen Jungen.«

Aus Lwiw schickt ein Freund ein Foto von dem neuen Denkmal, das im September 2016 auf dem Platz der Goldene-Rosen-Synagoge eingeweiht wurde. Granittafeln erinnern an die Aussagen früherer Bewohner der Stadt. Auf einer sind jetzt Sätze zu lesen, die Lauterpachts Nichte Inka in Paris zu mir sagte, als wir schwarzen Tee tranken. Ich habe sie an die Stadt weitergegeben, und sie sind jetzt in einem Zustand sanfter Beständigkeit in Stein gemeißelt.

Sogar Hans Frank ruft Reaktionen hervor. Am Tag nach einer Buchvorstellung im Holocaust Museum in Washington, D.C., bei der ich mit Niklas Frank erschien, der einige Familienartefakte gespendet hatte, schreibt ein bekannter Nazi-Jäger:

»Als ich Niklas zurück in sein Hotel begleitete, rief er aus: ›Wenn das mein Vater sehen könnte!‹ Ich erwiderte: ›Und wenn mein Vater das sehen könnte!‹, und wir mussten herzlich lachen. Die Geschichte geht doch überraschende Wege.«

Weiter südlich von Washington, D.C., schreibt ein Mann aus Georgia, dessen Vater ein Wachmann im Gerichtssaal 600 der Nürnberger Prozesse war. »Gelegentlich sprach er mit der Familie von seinen Interaktionen mit den Angeklagten, darunter auch Dr. Hans Frank.« Er überlässt mir drei Fotos seines Vaters. Das eine zeigt »Dr. Franks Autogramm, das mein Vater sich hatte geben lassen«.

Die persönlichen Geschichten in »Rückkehr nach Lemberg« zeigen einen Ausschnitt aus einem größeren Bild, einer Welt, die sich 1945 zusammenfand, um einen neuen Satz Institutionen und Regeln aufzustellen, die Regierungen in ihrem Handeln einschränken, Einzelpersonen und Gruppen dagegen zu ihrem Recht verhelfen sollten. Die Nürnberger Prozesse waren Teil eines bemerkenswerten Augenblicks, der von der Charta der Vereinten Nationen zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen führte, von der Genfer Flüchtlingskonvention zur Europäischen Menschenrechtskonvention und zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es war ein Moment, der auf Ideen zu individuellen Rechten und zur wirtschaftlichen Integration basierte. Es galt, eine neue Politik zu schaffen, mit der sich die Schrecken der 1930er und 1940er Jahre nicht wiederholen sollten und die der Souveränität und Freiheit von Staaten Grenzen setzen würde.

Die Welt, die damals entstand, war nicht perfekt, und doch erlebte Europa mit ihrer Hilfe eine Phase relativen Friedens und Wohlstands. Heute ist diese Welt bedroht, und es besteht die Gefahr, dass die Vereinbarungen von 1945 ohne jeden Sinn und ohne irgendeine Vorstellung, was sie ersetzen könnte, zunichtegemacht werden. Sind die Ereignisse der Geschichte aus dem kollektiven Gedächtnis gerutscht, weil plötzlich Rufe laut werden, dass Staaten wieder mehr Macht zurückfordern sollten? Ist damit gemeint, dass Bürger und andere der Willkür eines Staates unterliegen sollen, dessen Macht durch keinerlei internationale Gesetze und andere Verpflichtungen beschnitten wird?

Wieder strömt das Gift der Fremdenfeindlichkeit und des Nationalismus durch die Adern Europas. Auch andere Teile dieser Welt sind davon betroffen, einschließlich der Vereinigten Staaten. Ich erlebe dies auf meinen Reisen nach Mittel- und Osteuropa – Ungarn, Polen, die Ukraine. Diejenigen, die meinen Film »My Nazi Legacy« gesehen haben, werden sich vermutlich daran erinnern, wie ich von einem entfernten Feld aus Männern in SS-Uniform dabei zusah, wie sie das Jubiläum der Gründung der Galizischen Division der Waffen-SS im Jahr 1943 feierten.

Ich sehe es in Großbritannien, teilweise gespiegelt in der Abstimmung zum Brexit und damit verbundenen politischen Entwicklungen, in den Ansichten einer Premierministerin, der es am liebsten wäre, wenn das Vereinigte Königreich sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verabschieden würde, und die auf ihrem Parteitag sagte: »Wer Weltbürger sein will, gehört nirgendwo richtig dazu«. Klingt es nicht nach dem Deutschland der dreißiger Jahre, wenn eine große britische Tageszeitung drei Richter als »Volksfeinde« betitelt? Ein ehemaliger Londoner Bürgermeister erklärt offensiv, Adolf Hitler habe den Zionismus unterstützt. Ein anderer, mittlerweile Außenminister, behauptet, dass die EU und Hitler gemeinsame Ziele verfolgten, und hat keinerlei Bedenken, die vermeintlich anti-britische Haltung Barack Obamas damit zu begründen, dass der amerikanische Präsident »zum Teil kenianischer Herkunft« sei.

Ich sehe es in den Vereinigten Staaten, mit der Wahl Donald Trumps. Er lästert über die Medien, über »fake news« (weitere Anklänge an das Deutschland der 1930er Jahre?) und unterzeichnet eine Verfügung, die es bestimmten Personen und Personengruppen untersagt, in die Vereinigten Staaten einzureisen, nur weil sie zufällig einer bestimmten Nationalität zugehören.

Während die unverhohlene Ausübung einer Rassen- und Identitätspolitik wieder in den Mittelpunkt rückt, kann ich mich durch das Schreiben von »Rückkehr nach Lemberg«, durch dieses Eintauchen in die Welt zwischen 1914 und 1945, eines jähen Anflugs von Sorge nicht erwehren angesichts dessen, was sich derzeit gerade tut. Ich schwanke noch immer zwischen den Ansichten Lauterpachts und Lemkins, zwischen Lemkins Realismus und Lauterpachts Idealismus. Ich sehe die Kraft beider Argumente und erkenne den spannungsreichen Kampf zwischen Individuum und Gruppe, zwischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Diese Spannung wird so bald nicht gelöst werden oder verschwinden, da das Völkerrecht weiterhin die Hoffnung auf eine kollektive Akzeptanz beider Ideen bietet.

Unterdessen bleibe ich optimistisch, da die Erfahrung lehrt, dass Lauterpachts und Lemkins Ideen nicht so bald verschwinden. Die Stadt Lwiw heißt ihre bemerkenswerten Söhne willkommen: Im November 2017 wurden sie mit Gedenktafeln geehrt, die an den Mauern der Gebäude angebracht worden sind, in denen sie einst wohnten, die Teatralna Straße 6 (für Hersch Lauterpacht) und die Zamarstynivska Straße 21 (für Raphael Lemkin). Mit einem Denkmal im Gerichtsgebäude will nun auch die Stadt Zólkiew Lauterpacht ehren, hundert Jahre, nachdem er sie verlassen hat.

Über die Macht der Erinnerung und Phantasie lässt sich nicht so einfach hinweggehen.

Als der bekannte Anwalt für Menschenrechte Philippe Sands eine Einladung nach Lemberg erhält, ahnt er noch nicht, dass dies der Anfang einer erstaunlichen Reise ist, die ihn um die halbe Welt führen wird. Er kommt einem bewegenden Familiengeheimnis auf die Spur, und stößt auf die Geschichte zweier Männer, die angesichts der ungeheuren NS-Verbrechen alles daran setzten, diese juristisch zu fassen. Sie prägten die zentralen Begriffe, mit denen seitdem der Schrecken benannt und geahndet werden kann: »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Genozid«. Meisterhaft verwebt Philippe Sands die Geschichte von Tätern und Anklägern, von Strafe und Völkerrecht zu einer kraftvollen Erzählung darüber, wie Verbrechen und Schuld über Generationen fortwirken.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /