Vorbemerkung

Nachdem ich meinen Vortag gehalten hatte, verteidigten zunächst Norbert Frei und Magnus Brechtgen das Institut für Zeitgeschichte und warfen mir einen Hang zur »Enthüllungsgeschichtsschreibung« und zu unpassender Skandalisierung vor. Öffentlich widersprachen dem die anwesenden deutschen Kolleginnen und Kollegen nicht. Doch dann ereignete sich ein unvorhergesehener Höhepunkt der Tagung. In meinem Vortrag hatte ich nämlich ausführlich und lobend von der einzigen mir bekannten, sehr erhellenden Rezension des Hilberg’schen Buches berichtet, die vor 1990 in Deutschland erschienen war. Ein Autor namens Urs Müller-Plantenberg hatte sie im November 1982 in der »taz« veröffentlicht.

Nun trat nach den Nörgeleien von Frei und Brechtgen ein dritter, recht betagter Redner ans Saalmikrophon und sagte: »Ich heiße Urs Müller-Plantenberg.« Dann erzählte er die hier zusammengefasste Geschichte: »Ich studierte 1962 an der Freien Universität, war Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, und, wie viele aus dem SDS, auch der Deutsch-Israelischen-Studiengruppe. Unsere Gruppe nahm im Sommersemester 1962 an einem Seminar zum Antisemitismus der Philosophin Margherita von Brentano teil. Ich übernahm es, über die Zeit des Nationalsozialismus zu referieren, ging in die Universitätsbibliothek und lieh mir das 1961 in den USA erschienene Buch Hilbergs aus, und zwar als erster Leser. Nach meinem Vortrag im Seminar übersetzte ich ein Kapitel und zog den Text auf einer Rotaprint-Maschine in ungefähr 30 Exemplaren ab. Mehr als ein Dutzend dieser Exemplare verschickte ich dann an die großen deutschen Verlage, versehen mit der Empfehlung, Hilbergs Buch ins Programm zu nehmen. Ich erhielt von keinem Verlag eine Antwort.«

In seiner Rezension von 1982 hatte Urs Müller-Plantenberg treffend den Grund für die so lange währende Ablehnung des Hilberg-Buches benannt: »Es war wohl die Angst vor Hilbergs überzeugender Argumentation, die Angst vor der ganzen Wahrheit, die über 20 Jahre die Publikation dieses Werkes verhindert hat.« Dazu veröffentlichte René Schlott, der die Konferenz dankenswerterweise initiiert und organisiert hat, im Nachgang noch ein interessantes Detail, das gleichfalls zu den Erträgen dieser Veranstaltung gehört.

Ich zitiere Schlott, der sich für die Information bei Christoph Kapp bedankt: »,An Raul Hilbergs ,Destruction of European Jewry, 1963, traut sich hier auch keiner ran‘, schrieb Hans-Ulrich Wehler im September 1967 in einem Brief an Walter Boehlich. Unter Angabe eines fehlerhaften Buchtitels und eines falschen Erscheinungsjahres machte der damals 36-jährige Assistent an der Uni Köln den Cheflektor des Suhrkamp Verlages auf Hilbergs opus magnum aufmerksam, um eine Publikation des ‚Hilberg‘ anzuregen. Wehlers Vorschlag blieb ohne Widerhall. Doch zeigt er zweierlei: Hilbergs Buch war in den sechziger Jahren auch in der deutschen Historikerzunft bekannt und man wusste um seine Publikationsschwierigkeiten.«

Wie deutsche Historiker und Verlage die Übersetzung von Raul Hilbergs Buch »The Destruction of the European Jews« behinderten. Ein Sittenbild.[*]

Sechs Jahre lang blieb Raul Hilbergs Manuskript »The Destruction of the European Jews« unveröffentlicht, bis es 1961 in einem kleinen Chicagoer Verlag erschien. Auch das verdankte sich allein einem Druckkostenzuschuss, bezahlt von Frank (Franz) Petschek, des 1939 emigrierten, ehemals böhmischjüdischen Großunternehmers. 1958 hatten die Autoritäten der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem das Manuskript zurückgewiesen, weil es nicht der Staatsdoktrin vom kämpferischen Juden entsprach.

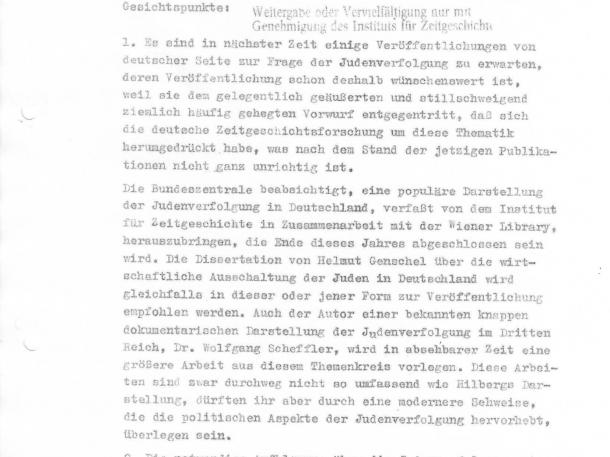

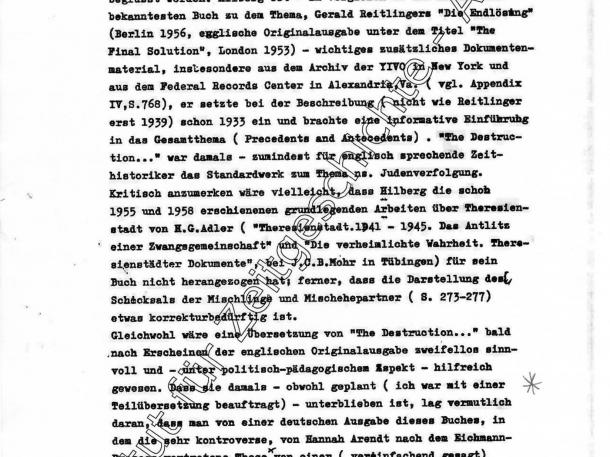

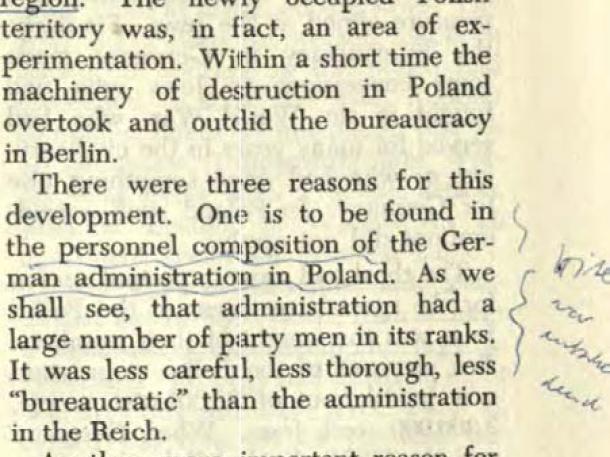

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der amerikanischen Ausgabe erwarb der damals bedeutende Münchner Droemer Knaur Verlag 1963 die Übersetzungsrechte – doch kündigte er den Vertrag 1965. Das geschah nicht zuletzt aufgrund eines negativen Votums ausgerechnet der Institution, die die junge Bundesrepublik zur Erforschung der NS-Gewaltherrschaft gegründet hatte, nämlich des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) München. Der Text dieses Votums liegt als undatiertes, auf Seite 2 unten im Satz abbrechendes Fragment vor, doch erlaubt der Inhalt, die Entstehungszeit auf 1964 festzulegen. René Schlott fand das Dokument vor zwei Jahren - im privaten Nachlass des ehemaligen IfZ-Direktors Helmut Krausnick. Die überlieferten Seiten tragen den sonst kaum benutzten Stempel »Weitergabe und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Instituts für Zeitgeschichte«.[1]

Im Gutachten wird bemängelt, Hilberg schildere lediglich »die technisch-organisatorische Seite der Judenausrottung« und behandle »die Frage, wie sich das Programm zur Endlösung durchsetzte, nur am Rande«. Darauf komme es jedoch an: Erstens, weil »die wesentlichsten, wenn auch nicht alle Fakten über die Endlösung dem deutschen Publikum vertraut« seien; zweitens würden bald wichtige Studien von Helmut Genschel, Dr. Wolfgang Scheffler und von Historikern aus dem IfZ selbst vorgelegt werden. Zwar seien diese Arbeiten »durchweg nicht so umfassend wie Hilbergs Darstellung, dürften ihr aber durch eine moderne Sehweise, die die politischen Aspekte der Judenverfolgung hervorhebt, überlegen sein«.

Des Weiteren führte das IfZ ein auf Selbstschutz gerichtetes Argument ins Feld: Das Institut wolle dem ausgesprochen oder »stillschweigend ziemlich häufig gehegten Vorwurf« entgegentreten, dass es sich bislang um das Thema »Judenverfolgung« »herumgedrückt habe, was nach dem jetzigen Stand nicht ganz unrichtig« sei. Dahinter verbarg sich meines Erachtens die Absicht, den fast fertigen Zweibänder »Anatomie des SS-Staates« vor dem deutlich besseren Buch Hilbergs zu schützen. Dieses seit 1962 geplante, nicht vom IfZ, sondern von Staatsanwälten initiierte Sammelwerk erschien 1965. Es enthielt die im Auschwitzprozess vorgetragenen Gutachten von Martin Broszat, Hans Buchheim, Hans-Adolf Jacobsen und Krausnick.[2] Der gut honorierte Vertrag war im Frühjahr 1964 mit dem Freiburger Walter Verlag geschlossen worden.[3]

Mit ähnlicher Begründung hatte das IfZ zehn Jahre zuvor versucht, Gerald Reitlingers Buch »The Final Solution« wegzubeißen – dank der Intervention von Bundespräsident Theodor Heuss erfolglos. Eine deutsche Ausgabe des Buches »Final Solution«, so hieß es im Protokoll des IfZ-Beirats 1954, würde »den Plan« einer eigenen »Gesamtdokumentation zur Geschichte der Judenpolitik des Dritten Reiches stören«.[4] Diese Gesamtdokumentation wurde vom IfZ bis 2003 nicht ernsthaft erwogen. Vielmehr initiierten sie Ulrich Herbert und ich am 12. November 2002 in Freiburg, nachdem ich sie zuvor zweimal – 1996 und 2002 - in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« gefordert hatte.[5] Anschließend bewog Herbert das IfZ zur Mitarbeit.[6] Noch in dem als systematisch verstandenen Sammelwerk »Ploetz. Das Dritte Reich. Ursprünge, Ereignisse, Wirkungen«, 1983 herausgegeben von Martin Broszat und Norbert Frei, vermied Broszat in seinem einleitenden Aufsatz »Das Dritte Reich als Gegenstand historischen Fragens« Wörter wie Jude, Rassenpolitik, Massenmord oder Holocaust – dagegen räumte er der Widerstandsforschung beträchtlichen Raum ein.

Im Droemer Knaur Verlag wirkte 1964 als Cheflektor Fritz Bolle (1908–1982), ein in Berlin geborener Autodidakt mit abgebrochenem Studium der Zoologie. Speziell – und für das Thema Hilberg relevant - zog es ihn zur Vogelkunde. Während der 1960er-Jahre stieg er zur geachteten Figur der Münchner Verlagswelt auf, gab das kleine »Knaur Lexikon A-Z« heraus, betreute Autoren wie Peter Bamm, Johannes Mario Simmel und Hans-Joachim Schoeps. Im Kündigungsbrief an Hilberg unterstellte er nationalpädagogisch drapiert, das Buch könne wegen der Passagen über die Judenräte den Antisemitismus böswilliger Deutscher fördern. »Dass es diese Böswilligen gibt«, so schrieb er an Hilberg, »wissen Sie. Dass sie gefährlich werden können, wissen wir.« Wie Bolle vortäuschte, kündigte er den Vertrag deshalb und »trotz der grauenhaften Details über die Vernichtung der Juden« - gewissermaßen zum Schutz der überlebenden Juden.[7]

Nur fragmentarisch erhaltenes Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, das aufgrund des Inhalts auf 1964 zu datieren ist. (Privatnachlass von Helmut Krausnick)

Nur fragmentarisch erhaltenes Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, das aufgrund des Inhalts auf 1964 zu datieren ist. (Privatnachlass von Helmut Krausnick) Nur fragmentarisch erhaltenes Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, das aufgrund des Inhalts auf 1964 zu datieren ist. (Privatnachlass von Helmut Krausnick)

Nur fragmentarisch erhaltenes Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, das aufgrund des Inhalts auf 1964 zu datieren ist. (Privatnachlass von Helmut Krausnick) Nur fragmentarisch erhaltenes Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, das aufgrund des Inhalts auf 1964 zu datieren ist. (Privatnachlass von Helmut Krausnick)

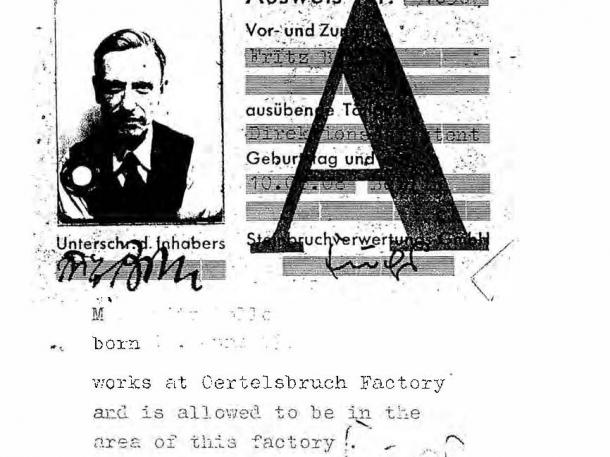

Nur fragmentarisch erhaltenes Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, das aufgrund des Inhalts auf 1964 zu datieren ist. (Privatnachlass von Helmut Krausnick) Lagerausweis von Fritz Bolle, Archiv der Gedenkstätte BuchenwaldWie ich mithilfe einer entlegenen ornithologischen Debatte herausfand, kannte Bolle einige der »grauenhaften Details« aus eigener Praxis. 1946 und 1947 hatte er zwei Arbeiten über den Berglaubsänger publiziert, dessen Brutverhalten er 1944 und 1945 an mehreren Paaren beobachtet hatte, und zwar in der Nähe von Lehesten bei Saalfeld. Ebendort arbeitete er vom 21. September 1943 bis zum 13. April 1945 als »Chefassistent« im Oertel’schen Schieferbruch. Dort wurde mit Raketentriebwerken experimentiert und ein von KZ-Häftlingen zu schaffendes unterirdisches Werk für Flüssigsauerstoff angelegt, zwecks Tarnung als »Vorwerk Mitte« bezeichnet. Angelernt hatte man Bolle in Peenemünde. Die Sklavenarbeiter waren im gleichfalls neuangelegten, unmittelbar benachbarten Außenlager Laura des KZs Buchenwald untergebracht. Von den insgesamt 2600 Häftlingen starben infolge der höllischen Arbeitsbedingungen in »Vorwerk Mitte« mindestens 538, die namentlich bekannt sind; 300 kranke Häftlinge wurden nach Bergen-Belsen abtransportiert, 400 wohl noch arbeitsfähige nach Dora-Mittelbau und etwa 600 in den letzten Kriegswochen nach Dachau getrieben.[8]

Lagerausweis von Fritz Bolle, Archiv der Gedenkstätte BuchenwaldWie ich mithilfe einer entlegenen ornithologischen Debatte herausfand, kannte Bolle einige der »grauenhaften Details« aus eigener Praxis. 1946 und 1947 hatte er zwei Arbeiten über den Berglaubsänger publiziert, dessen Brutverhalten er 1944 und 1945 an mehreren Paaren beobachtet hatte, und zwar in der Nähe von Lehesten bei Saalfeld. Ebendort arbeitete er vom 21. September 1943 bis zum 13. April 1945 als »Chefassistent« im Oertel’schen Schieferbruch. Dort wurde mit Raketentriebwerken experimentiert und ein von KZ-Häftlingen zu schaffendes unterirdisches Werk für Flüssigsauerstoff angelegt, zwecks Tarnung als »Vorwerk Mitte« bezeichnet. Angelernt hatte man Bolle in Peenemünde. Die Sklavenarbeiter waren im gleichfalls neuangelegten, unmittelbar benachbarten Außenlager Laura des KZs Buchenwald untergebracht. Von den insgesamt 2600 Häftlingen starben infolge der höllischen Arbeitsbedingungen in »Vorwerk Mitte« mindestens 538, die namentlich bekannt sind; 300 kranke Häftlinge wurden nach Bergen-Belsen abtransportiert, 400 wohl noch arbeitsfähige nach Dora-Mittelbau und etwa 600 in den letzten Kriegswochen nach Dachau getrieben.[8]Während der Wiener Exilant Raul Hilberg als 18-jähriger GI Anfang 1945 nach Deutschland verschifft wurde und schließlich auf der Autobahn von Nürnberg nach München marschierte, wirkte sein späterer Vertragspartner noch an der »Vernichtung durch Arbeit« mit; Krausnick, Buchheim und Broszat dienten in der Wehrmacht. Nachdem US-Truppen eingerückt waren, prüften deren Ingenieure die technischen Einrichtungen im Steinbruch bei Lehesten. Dazu befragten sie den gefangengenommenen Chefassistenten intensiv. Nach der Übergabe Thüringens an die sowjetische Besatzungsmacht Ende Juni setzten sie die Befragungen in Würzburg fort. Fritz Bolle hatte eigene Motive, den so gründlichen, auf Namen, nicht allein auf »historische Zusammenhänge« bedachten Hilberg fernzuhalten. Denn dieser thematisierte auch die schnelle Untertageverlagerung der Waffenproduktion, das dafür zuständige SS-Hauptamt Haushalt und Bauten und die dafür eingeplante, besonders mörderische Zwangsarbeit.

Ebenfalls 1965 verwarf der inhaltliche Diskussionen prägende IfZ-Mitarbeiter Martin Broszat das Ansinnen, H.G. Adlers bedeutendes Werk »Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland« in die Buchreihe des IfZ aufzunehmen. Er monierte das Fehlen »elementarer Systematik« und »quellenkritisch präziser Behandlung der wichtigsten Fragen«; im Übrigen sei »die Basis neuerschlossenen Quellenmaterials zu schmal«. Dem überlebenden Juden und Autor des 1955 erschienenen Grundlagenwerkes »Theresienstadt 1941-1945« konzedierte Broszat gönnerhaft »zum Teil durchaus kluge Gedanken«, fand aber, »dass sie zu sehr im luftleeren Raum schweben«.[9] Weil dieses Urteil im Beirat des Instituts nicht ohne Weiteres akzeptiert wurde, erbat Krausnick eine Stellungnahme von Wolfgang Scheffler. An der Grenze zur üblen Nachrede erkannte dieser auf Ungenügend hinsichtlich »wissenschaftlicher Ansprüche«, dichtete Adlers Manuskript nicht näher erläuterte »schwere Mängel« an und befand, die Aufnahme des Werkes in die Buchreihe des IfZ werde »die wissenschaftliche Erforschung der Probleme (…) in ein schiefes Licht bringen«. An Krausnick gewandt, endete Scheffler mit diesem, für die deutsche akademische Geheimgutachterei ziemlich unnötigen Hinweis: »Ich darf Sie noch einmal erinnern, meinen Namen Herrn Adler gegenüber nicht zu erwähnen. Es täte mir leid, wenn durch meine Stellungnahme eine Trübung unseres gegenseitigen Verhältnisses einträte.«[10]

Schefflers 125 Seiten lange Dokumentation »Judenverfolgung im Dritten Reich« von 1960 ist längst veraltet, H.G. Adlers vielschichtige Studie liest man noch heute mit Gewinn. Glänzend geschrieben, unterscheidet sie sich vorteilhaft von der holprigen Prosa seiner Gutachter. Jenseits der Herrschaftszone des IfZ konnte »Der verwaltete Mensch« 1975 endlich im Tübinger Mohr Verlag erscheinen.

Scheffler brachte bis zu seinem Tode 2008 nicht ein größeres Werk zustande, redete aber gern über jeden nicht anwesenden Kollegen schlecht. In seinen wenigen Schriften rückte er den abwegigen Begriff »Endlösungswahn« ins Zentrum seiner angeblich »modernen Sehweise«; Massenmorde pflegten er und Broszat als »Vorgänge« oder »Vorgänge im Osten« zu umschreiben. Derartiger Wortnebel lag Hilberg fern. Adjektive des Abscheus benutzte er nicht. Typische, auch heute gern benutzte Distanzvokabeln wie »völkisch«, »Scherge«, »Diktatur«, »charismatisch«, »Rassenlehre« oder »Rassentheorie« sucht man in der 1350 Seiten langen deutschen Ausgabe seines Hauptwerks vergeblich; Hitler heißt bei ihm durchweg Hitler – nicht »der Diktator«; die in aller Regel als Schimpfwort verwendete Vokabel »Ideologie« kommt bei Hilberg zweimal vor, und dort sinnvoll, der Scheffler’sche Lieblingsterminus »Wahn« nur einmal, und da berechtigt, im Kompositum »Größenwahn«; ebenso verwendet er den Begriff »Rassentheorie« nur einmal, und zwar spöttisch. Hilberg bevorzugte die sachliche Bezeichnung »Programm«.

Wie im Gutachten des IfZ angekündigt, veröffentlichte Helmut Genschel seine Arbeit 1966 zum Thema »Die Verdrängung der Juden aus der deutschen Wirtschaft«. Er nannte nur wenige Arisierungsfälle und Beteiligte namentlich und fügte in die gedruckte Ausgabe noch zwei besserwisserische, gegen Hilberg gerichtete Fußnoten ein. Während dieser die Enteignungen komplex als einen wichtigen Aspekt des Vernichtungsprozesses analysierte und die Arisierungen im besetzten Europa einbezog, gelangte Genschel zu dem seltsam anmutenden, jedenfalls irrigen Schluss: »Die Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft kam gerade noch rechtzeitig genug, um annähernd 180.000 deutsche und österreichische Juden (…) zur Auswanderung zu veranlassen. Wäre sie früher gekommen, hätten mehr Juden den Weg in die Freiheit angetreten.« Und was bildete in den 1960er-Jahren nach Genschel einen »verlässlichen Schutz« gegen neuerlichen deutschen Judenhass? Hier die Antwort aus den Schlussabsätzen eines Buches, dem das IfZ eine »moderne Sehweise« bescheinigt hatte zu der Frage, warum die Deutschen nunmehr, 1966, gegen Antisemitismus immun seien: »Die allgemeinen politischen Erfahrungen, die das deutsche Volk mit (dem Antisemitismus) und seinen Folgen machen musste« und - »die geringe Zahl der Juden« im Nachkriegsdeutschland (Ersteres stimmt keinesfalls, letzteres vermutlich und leider ja.).[11] Auch Krausnicks Gutachten zur Judenverfolgung von 1964 (veröffentlicht in »Die Anatomie des SS-Staates«) war gemessen an Hilbergs empirischen und analytischen Leistungen ein unstrukturierter, ungenauer, völlig falsch proportionierter Text.[12]

1967 schlug ein amerikanischer Freund Hilbergs dem Rowohlt Verlag vor, »The Destruction of the European Jews« endlich in Deutschland erscheinen zu lassen. Darauf antwortete Fritz J. Raddatz, der Verlag sei sehr mit Aktuellem »belastet« und beabsichtige nicht, für Hilbergs Studie andere »Projekte zu opfern«.[13] Raddatz war damals für die auflagenstarke, mit der Neuen Linken mitschwimmende Reihe »rowohlt aktuell« verantwortlich. Zu den möglichen »Opfern« des Hilberg-Buches hätten Titel wie diese gehört, die laufend erschienen: Ernesto Che Guevara, »Brandstiftung oder neuer Friede?«; Mao Tse-tung, »Theorie des Guerillakrieges oder Strategie der Dritten Welt«; Gabriel und Daniel Cohn-Bendit, »Linksradikalismus – Gewaltkur gegen die Alterskrankheiten des Kommunismus«. Vielleicht hätte der Verlag noch auf einige der im Programm reich vertretenen Titel zur Rüstungs- und Rassenpolitik in den USA verzichten müssen, um wenigstens ein Buch über die deutschen Rassenkrieger und Massenmörder zu drucken.[14] Je nach Milieu und Zeit konnten die Gründe, mit denen deutsche Verleger und Historiker eine Übersetzung Hilbergs ablehnten, stark variieren. Von der tiefer liegenden Gemeinsamkeit der Ablehnenden - ihrer unterschiedlich ausgestalteten Vergangenheitsflucht - handeln einige Kapitel meines Buchs »Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück« (2008). Abgelehnt wurde das Buch Hilbergs in jenen Jahren auch von Lektoren der EVA, S. Fischer, Piper und Suhrkamp, dort übrigens von Walter Boehlich.[15]

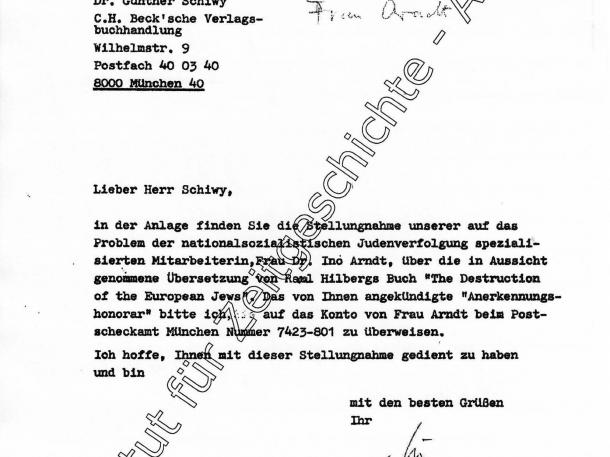

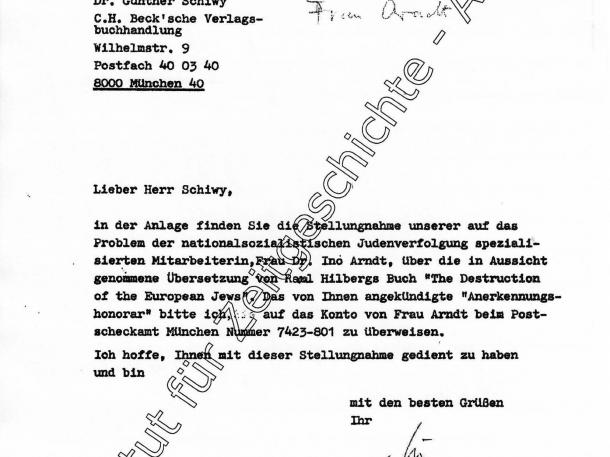

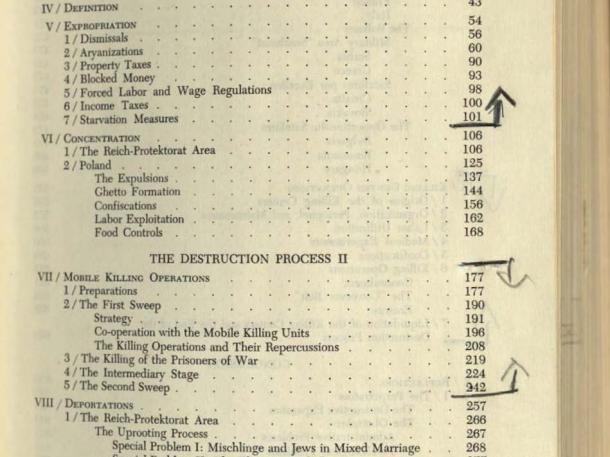

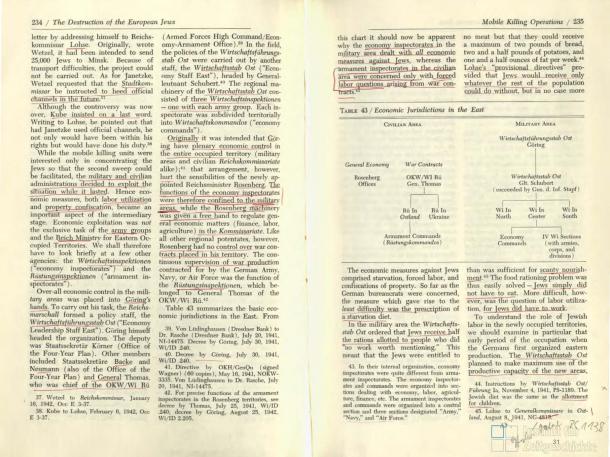

Im Januar 1979 zeigten die Dritten Programme der ARD den US-amerikanischen Spielfilm »Holocaust« in vier Folgen. Mit einiger Verspätung, aber im Anschluss daran, erwog der C.H. Beck Verlag, Hilberg ins Programm zu nehmen, und erbat die schon genannte Stellungnahme des IfZ. Martin Broszat, seit 1972 Direktor des Hauses, reichte den Auftrag an Ino Arndt weiter. Am 1. Februar 1980 übersandte Horst Möller, damals Stellvertretender Direktor, das Gutachten an den Beck Verlag. Darin steht:

»Kritisch anzumerken wäre vielleicht, dass Hilberg die schon 1955 und 1958 erschienenen grundlegenden Werke von H.G. Adler (…) für sein Buch nicht herangezogen hat; ferner, dass die Darstellung des Schicksals der Mischlinge und Mischlingspartner (S. 273-277) etwas korrekturbedürftig ist.« Bald nach dem Erscheinen des Hilberg’schen Buches 1961, so argumentierte das IfZ jetzt, sei eine Übersetzung »zweifellos sinnvoll und – unter politischpädagogischem Aspekt – hilfreich gewesen«. Doch sei es mittlerweile veraltet, weil es nicht die Ergebnisse der deutschen NS-Prozesse und die »zahlreiche Spezialliteratur« der vergangenen 20 Jahre berücksichtige. Es folgten an den Haaren herbeigezogene »vorsorgliche« Hinweise auf angeblich erhebliche Schwierigkeiten, die bedacht werden müssten, damit eine Übersetzung »wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden« könne. Im Übrigen gelte die »damals wie heute gültige Überlegung, ob nicht der größere Teil der potentiellen Leser ausreichende Englischkenntnisse hat und das Hilberg-Buch ohne Weiteres in der Originalsprache benutzen« kann. Folglich lautete das IfZ-Urteil Anfang 1980: »Die Frage, ob heute eine deutsche Übersetzung der englischen Originalausgabe von 1961 zu empfehlen wäre, sollte m.E. – trotz ‚Holocaust‘ mit ‚nein‘ beantwortet werden.«[16] Derart instruiert, ließ der C.H. Beck Verlag das Projekt fallen.

IfZ-Archiv ID 131 (Dienstnachlaß Ino Arndt)

IfZ-Archiv ID 131 (Dienstnachlaß Ino Arndt) IfZ-Archiv ID 131 (Dienstnachlaß Ino Arndt)

IfZ-Archiv ID 131 (Dienstnachlaß Ino Arndt) IfZ-Archiv ID 131 (Dienstnachlaß Ino Arndt)

IfZ-Archiv ID 131 (Dienstnachlaß Ino Arndt)Der Hinweis auf die vermeintliche Korrekturbedürftigkeit »des Schicksals der Mischlinge und Mischlingspartner« war von einem besonders hartnäckigen, die Ministerialbürokratie verharmlosenden Irrglauben bestimmt. Er stützte sich nämlich auf die haltlosen Schutzbehauptungen von Bernhard Lösener, des Referenten für Rasserecht im Reichsinnenministerium, er und andere hätten mit dem Nürnberger Blutschutzgesetz von 1935 die Absicht verfolgt, sogenannte christlich-jüdische Mischlinge und Mischehen zu schützen. Das IfZ hatte diese lügnerischen Beschönigungen früh kritiklos übernommen und fast drei Jahrzehnte lang propagiert.[17] Im Gegensatz zu Hilberg vermieden es die IfZ-Historiker prinzipiell, Staatssekretär Hans Globke, den von 1953 bis 1963 amtierenden Chef von Adenauers Bundeskanzleramt, als Kommentator der Nürnberger Gesetze und Mitautor zahlreicher antijüdischer Gesetze und Verordnungen auch nur zu erwähnen. Auch sonst nannten sie möglichst wenige Namen konkret verantwortlicher kleiner und großer NS-Täter.

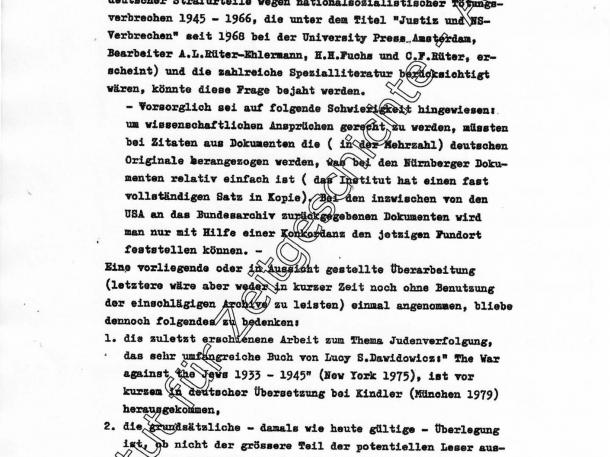

Doch dann wurde die Blockade Hilbergs, an der das Institut für Zeitgeschichte 18 Jahre lang mitgewirkt hatte, plötzlich von einem aus der Westberliner Neuen Linken hervorgegangenen Kleinstverlag überwunden. Nach längeren Umwegen war diese radikale Linke 1979/80 – nicht zuletzt dank des Films »Holocaust« – wieder auf den Boden der deutschen Geschichte zurückgekehrt, wie sich an der Biografie von Joschka Fischer, aber auch an meiner, zeigen lässt. Und so geschah es, dass der Verlag Olle & Wolter im Herbst 1982 Hilbergs Großwerk unter dem Titel herausbrachte »Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust«. Es erschien in einer gegenüber der Erstausgabe erweiterten und noch während des Übersetzens immer wieder veränderten Form, und das in einem aparten Umfeld tagespolitischer Schriften wie »Atomfilz«, »Monopoltheorie« und »Mädchenwelten«, neben Autoren wie Rudolf Bahro, Petra Kelly, Elmar Altvater und Theo Pirker. Trotz des stolzen Preises von 128 Mark (für Subskribenten 98 Mark) verkaufte sich die Auflage von etwa 4000 Exemplaren vollständig. Eine Teilauflage verkaufte die gewerkschaftsnahe Büchergilde Gutenberg an ihre Mitglieder. Anders als gelegentlich behauptet, ging der Verlag an diesem Buch nicht pleite. Er wurde im Lauf des Jahres 1983 eingestellt, weil der Verleger Ulf Wolter von einer schweren psychischen Erkrankung heimgesucht wurde.

Dreierlei muss in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden. Erstens: Die Initiative, das Werk Hilbergs endlich dem deutschen Publikum zugänglich zu machen, verdankte sich allein einem immer wieder drängenden Kollegen, der Hilberg zuvor ausführlich für den Sender Freies Berlin interviewt hatte: dem Historiker Jörg Friedrich. Zweitens: Wie ekelhaft auch das etablierte linksliberale Milieu auf die Veröffentlichung des Hilberg-Buches reagieren konnte, zeigt ein anonymer Kurzkommentar zur Verlagsankündigung von Olle & Wolter in der »Zeit«. Dort erschien im Sommer 1982, in der üblicherweise anonym verfassten Rubrik »Zeit-Mosaik« eine Glosse zum Verlagsprospekt von Olle & Wolter. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte sie Fritz J. Raddatz verfasst, der dort mittlerweile Feuilletonchef geworden war.

Buchdeckel der deutschen Erstausgabe von 1982. Zum größten Teil übersetzt von Christian Seeger, veröffentlicht im linken Kleinstverlag Olle & Wolter auf intensives Betreiben des Journalisten und Historikers Jörg Friedrich.

Buchdeckel der deutschen Erstausgabe von 1982. Zum größten Teil übersetzt von Christian Seeger, veröffentlicht im linken Kleinstverlag Olle & Wolter auf intensives Betreiben des Journalisten und Historikers Jörg Friedrich.Der Autor unterstellte, es gehe dem Verlag, der »sich bisher vor allem um linke Literatur verdient gemacht« habe, um Geschäftemacherei unter dem Motto »Auschwitz – gut lesbar«, und zwar so, wie man das mit »des alleinstehenden Herrn neuestem Kochbuch« oder dem »Goldschnitt-Lexikon für die bürgerliche Wohnstube« betreibe. Am Ende lesen wir diese Pointe: »Die besonders Geschmacklosen (unter den Nazimördern) sind anschließend durch die Vermarktung ihrer ›Memoiren‹ vermögend geworden. Was die Geschmacklosigkeit angeht, haben die linken Söhne und Enkel offenbar von ihnen gelernt. Folgt demnächst bei Olle & Wolter der ›Große Farbband über die Judenmorde‹, mit einzigartigen, bislang unveröffentlichten Farbfotos, die die Grausamkeit der Naziverbrecher unübertrefflich darstellen?« So kommentierte »Die Zeit« 1982 Hilberg.[18]

Drittens: Die einflussreichsten deutschen Zeithistoriker schwiegen Hilbergs Werk auch jetzt noch tot. Wie schon seit 1961 wurde es auch nach 1982 weder in der »Historischen Zeitschrift« noch in den »Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte« noch in der Zeitschrift »Geschichte in Wissenschaft und Unterricht« rezensiert. Das änderte sich erst nach 1990 mit dem Erscheinen der Ausgabe im Fischer Taschenbuch Verlag 1990.[19]

Soweit ich sehe, erschien die einzige angemessene Rezension damals in der taz. Der Verfasser, Urs Müller-Plantenberg, analysierte messerscharf, »dass es wohl die Angst vor Hilbergs überzeugender Argumentation, die Angst vor der ganzen Wahrheit war, die über 20 Jahre die Publikation dieses Werkes verhindert hat. (…) So ängstlich hat sich jetzt der WDR bei der neuerlichen Ausstrahlung der (Holocaust-) Serie gehütet, auf das frisch erschienene Buch im Rahmen der Literaturhinweise aufmerksam zu machen, obwohl es fast eine kleine Bibliothek ersetzt.« Der Vorschlag, Raul Hilberg zur anschließenden Fernsehdiskussion einzuladen, lehnte der WDR mit der Begründung ab, dass man keine Ausländer dabei haben wolle. Allerdings galt dieses »Argument« nicht für den Engländer David Irving, der in der Diskussion »seine abwegige These von der Ahnungslosigkeit Hitlers vertreten« durfte.[20]

Im September 1990 erschien Hilbergs Werk in wesentlich erweiterter Form im Fischer Taschenbuch Verlag, wobei die weitgehend von Christian Seeger für Olle & Wolter besorgte Übersetzung unverändert mitverwertet wurde. Den Zuschuss für die neuübersetzten Teile und einen mäßigen Ladenpreis erhielt der Verlag nicht von einer staatlichen Stelle, schon gar nicht vom druckkostenzuschussfreudigen Institut für Zeitgeschichte, sondern von dem Privatgelehrten Dr. Dr. Dieter-Dirk Hartmann und vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Gefördert hatten das Erscheinen des Hilberg-Buches wiederum Jörg Friedrich, zudem Eberhard Jäckel und nicht zuletzt der im S. Fischer Verlag zuständige Lektor Walter Pehle. Die später abermals von Hilberg erweiterte und überarbeitete Ausgabe erschien 2003 in den USA. Alsbald wurde sie im Auftrag des S. Fischer Verlags und mit Hilfe von Stiftungsgeldern von dem Hilberg eigentlich vertrauten Übersetzer Hans Günter Holl komplett übersetzt. Als Überraschung zum 80. Geburtstag gedacht, wurde sie mit Hilberg nicht rechtzeitig besprochen. Er lehnte sie ab, weil sie ihm sprachlich missfiel. Folglich liegt die Ausgabe von letzter Hand nicht auf Deutsch vor und ein kleiner Schatten über dem ansonsten so glücklichen Ende im S. Fischer Verlag.

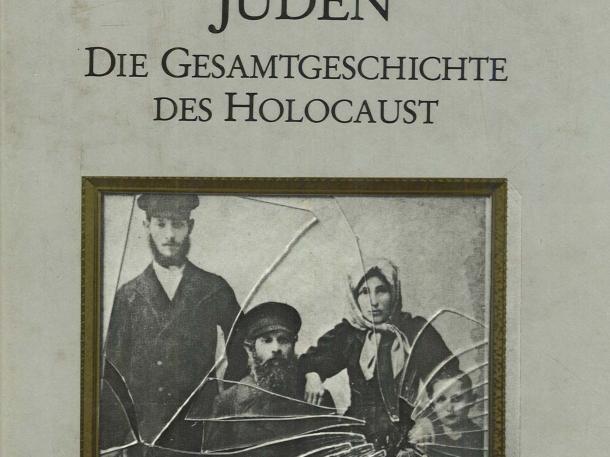

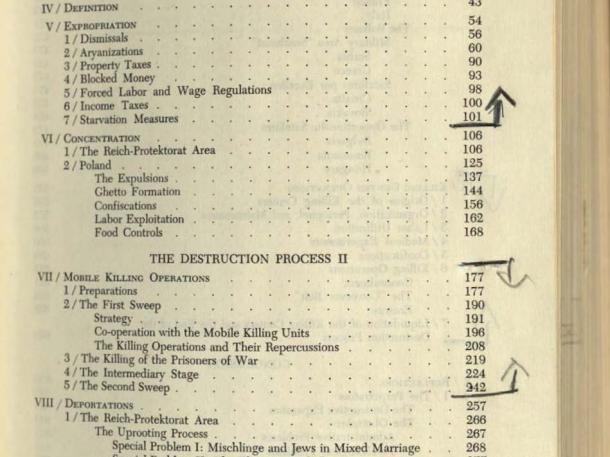

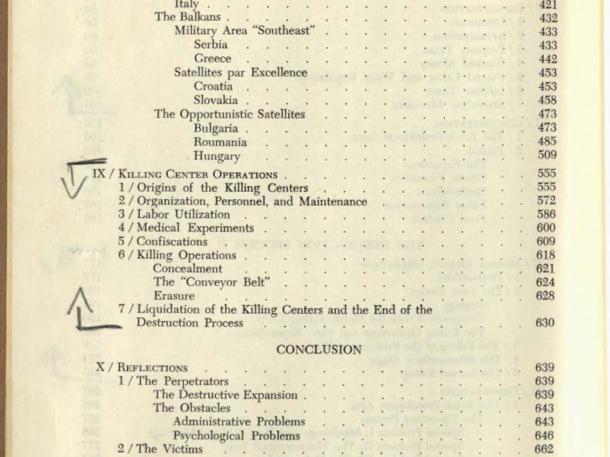

Welche Motive hatte das Münchner Institut für Zeitgeschichte, die Übersetzung mindestens zweimal zu verhindern? Einen Hinweis gibt der Brief, den das IfZ im Sommer 1964 an Fritz Bolle sandte: »Für die liebenswürdige Überlassung eines Exemplars von ›Hilberg, Raul: The Destruction‹ (…) an das Institut zu Händen von Fräulein Dr. Arndt sage ich Ihnen unseren verbindlichsten Dank.«[21] Ino Arndt publizierte selten, hauptsächlich schrieb sie Gutachten und arbeitete Krausnick, Broszat und anderen zu, wann immer es um Fragen zur Judenverfolgung ging. Was sie mit Hilbergs Werk auf Wunsch der öffentlich in Erscheinung tretenden IfZ-Herren zu tun hatte, berichtete sie in ihrem Gutachten 1980 nebenbei: »Ich war (damals) mit einer Teilübersetzung beauftragt.« Und tatsächlich findet sich in der Bibliothek des IfZ ein Exemplar von Hilbergs »Destruction«, das eindeutig für die Übersetzung folgender Abschnitte vorbereitet wurde: Einleitende Texte, bürokratische Definition der Juden und Enteignung; Einsatzgruppen in der Sowjetunion und Vernichtungslager – aus den insgesamt 800 Seiten sollten etwa 240 übersetzt werden. Die ausgewählten Passagen wurden mit genauen Anmerkungen und auch Streichungen vorbereitet. Außerdem sollten die deutschen Texte der zitierten Quellen herbeigeschafft werden. Die Frage, wie weit diese Übersetzung vorankam und ob sie abgeschlossen wurde, kann das IfZ bislang nicht beantworten.

Inhaltsverzeichnis der Erstausgabe von Hilbergs "Destruction", von Ino Arndt zur Teilübersetzung vorbereitet.

Inhaltsverzeichnis der Erstausgabe von Hilbergs "Destruction", von Ino Arndt zur Teilübersetzung vorbereitet. Inhaltsverzeichnis der Erstausgabe von Hilbergs "Destruction", von Ino Arndt zur Teilübersetzung vorbereitet.

Inhaltsverzeichnis der Erstausgabe von Hilbergs "Destruction", von Ino Arndt zur Teilübersetzung vorbereitet.

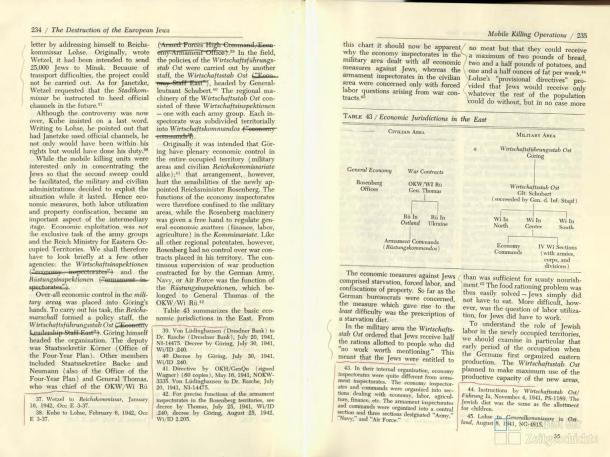

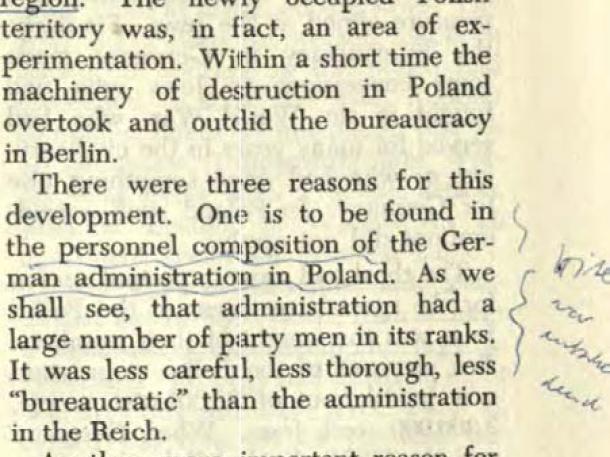

Neben diesem Exemplar der Erstausgabe der »Destruction« steht ein weiteres in der Bibliothek des IfZ, das offensichtlich mehrere Mitarbeiter des Hauses sehr gründlich durchgearbeitet haben. Dabei wurden viele, offenbar als wichtig erachtete Dokumente angestrichen und triumphalistisch (»falsch!«) kleine Fehlerchen vermerkt. Man kann aber auch deutlich erkennen, was der IfZ-Fachwelt damals nicht passte. Dafür ein Beispiel auf Seite 125. Dort geht es um das unbürokratische Vorgehen und die großen Handlungsspielräume der deutschen Besatzungsfunktionäre im besetzten Polen und die von diesen bewirkte Radikalisierung der Judenpolitik. Die Passage ist unterkringelt und am Rand vermerkt: »Hitler war entscheidend«.

Anmerkung aus dem Handexemplar der IfZ-Historiker, offensichtlich in der Handschrift Krausnicks, zu Hilbergs Beurteilung der immer radikaleren Judenpolitik deutscher Funktionäre im besetzten Polen: "Hitler war entscheidend".

Anmerkung aus dem Handexemplar der IfZ-Historiker, offensichtlich in der Handschrift Krausnicks, zu Hilbergs Beurteilung der immer radikaleren Judenpolitik deutscher Funktionäre im besetzten Polen: "Hitler war entscheidend".

Krausnick übernahm viele Fakten aus Hilbergs Buch. Sein endloslang verzögertes Werk »Hitlers Einsatzgruppen«, erschienen 1981, endet ohne jede Schlussbetrachtung im Nichts, ebenso fehlen eine Einleitung und Hinweise zum Forschungsstand. Vergeblich sucht man dort Angaben zur Soziologie der Massenmörder, wie man sie jedoch bei Hilberg immer wieder findet: »Wie Ohlendorf und Biberstein waren die meisten Offiziere der Einsatzgruppen Akademiker. Bei der Durchsicht der Akten begegnen wir einem Arzt (Weinmann), einem ausgebildeten Opernsänger (Klingelhöfer) und einer großen Anzahl von Rechtsanwälten. Bei allen diesen Männern handelte es sich keineswegs um Rowdys, Gangster, gewöhnliche Kriminelle oder Sexualverbrecher. In der Mehrheit waren sie Intellektuelle.«[22] Abgesehen davon ist Hilbergs Abschnitt über die Einsatzgruppen analytisch strukturiert, während Krausnick stur nach Einsatzgruppe A, B, C, D und strikt chronologisch gliedert. Hilbergs Arbeit ist der Krausnicks weit überlegen. Wie lange das Tabu wirkte, die vielen an der deutschen Terrorherrschaft beteiligten Akademiker und deren Nachkriegskarrieren näher zu betrachten, bekamen Susanne Heim und ich 1991, nach dem Erscheinen unseres Buches »Vordenker der Vernichtung«, noch sehr deutlich zu spüren.

Offensichtlich nutzten die Münchner Historiker Hilbergs Werk für eigene Zwecke. So hieß es in der Stellungnahme von 1964: »Für die Gutachtenarbeit des Instituts für Zeitgeschichte hat sich Hilbergs Buch bereits als wertvoll erwiesen, da es in manchen Punkten neue Ergebnisse, vor allem neue Einzelheiten enthält.« Im Gutachten von 1980 wird mitgeteilt: »Anfang der sechziger Jahre (füllte das Werk) eine Lücke in der wissenschaftlichen Literatur über die Judenvernichtung. Sein Erscheinen ist von den auf diesem Gebiet arbeitenden Zeithistorikern begrüßt worden. Hilberg bot – im Vergleich zu (…) Gerald Reitlingers (…) ›The Final Solution‹ – wichtiges zusätzliches Dokumentarmaterial.« So sei das Buch, auch wegen seiner »informativen Einführung zum Gesamtthema«, »damals – zumindest für die englisch sprechenden Zeithistoriker das Standardwerk zum Thema NS-Judenverfolgung geworden«.

Die angeblich wissenschaftlichen Argumente gegen Hilberg harmonierten mit dem Interesse der IfZLeute am diskreten Abschreiben. 1988 bemerkte Hilberg, seit den frühen 1960er-Jahren seien doch vom IfZ »Gutachten für NS-Prozesse und Entschädigungsverfahren erstellt« worden, und vor diesem Hintergrund stelle sich »erst recht die Frage, wieso mein Buch nicht übersetzt wurde«.[23] Er, der seine Quellen stets akkurat zitierte, dachte nicht an diebische Motive.

Das zweite gegen die Übersetzung gerichtete Motiv der Münchner Zeithistoriker beruhte auf der Einbildung, zunftbewusste deutsche Geschichtswissenschaftler verfügten über die besseren Methoden, könnten sich in objektiver Weise in die nationalsozialistische Zeit einfühlen, die Dokumente fachgerecht und quellenkritisch angemessen interpretieren. Die tonangebende männliche Führung des IfZ pflegte den Dünkel, dass es ihr besser gelänge, »diese Vorgänge historisch ver(stehbar zu machen)«, wie es am fragmentierten Ende des IfZ-Gutachtens von 1964 ergänzt heißt. Noch 1987 formulierte Broszat im Briefwechsel mit Saul Friedländer ähnlich: »Mein Historisierungsbegriff gründet auf dem Prinzip kritischen, aufklärerischen Verstehens.« Dabei unterstellte er den von Deutschland Verfolgten, »vor allem auch jüdischen Menschen«, sie würden »auf einer mythischen Form des Erinnerns beharren«. Damit waren neben Friedländer Kollegen wie Yehuda Bauer, Zeev Goshem, H.G. Adler, Joseph Wulf, Léon Poliakov, Otto Dov Kulka und eben auch Hilberg gemeint. Genau so hatte Broszat auch auf der Stuttgarter Konferenz »Der Mord an den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg - Entschlussbildung und Verwirklichung« im Mai 1984 seine Position begründet. Er warf den jüdischen Teilnehmern vor, sie brächten eine Leidenschaftlichkeit in die Debatte hinein, die »wesentliche außerwissenschaftliche Gründe« habe.[24] Als Berichterstatter der »taz« schrieb ich damals über Broszat, er verzichte im Gegensatz zu Hilberg »völlig auf handelnde Personen«, spreche »wolkig vom ‚monströsen Automatismus der Barbarei‘ und vom ‚dynamischen drive‘«. Zudem steht in meinem Bericht, wie Yehuda Bauer das binnendeutsche Historikergezänk zwischen sogenannten Funktionalisten und Intentionalisten kommentierte: »Die überspitzte scholastische Debatte muss doch schon den Diskutanten als überflüssig erscheinen.«[25]

In Wahrheit spricht alles dafür, dass die Historiker des IfZ das Erscheinen der deutschen Ausgabe von Hilbergs Werk aus sehr klaren Interessen hintertrieben. Sie waren es, die sich von »wesentlich außerwissenschaftlichen Motiven« leiten ließen. 1964 glaubten die IfZ-Historiker, bald selbst den Stein des Weisen, die umfassende Gesamtinterpretation der NS-Zeit zu finden. 1980 wollten sie das frühere Urteil nicht revidieren. Doch nannten sie in erster Linie äußere, auf Details bezogene Einwände. Inzwischen hatten sie sich nämlich langsam der Hilberg’schen Grundidee angenähert, den Judenmord aus den Logiken der Bürokratie und des Krieges heraus zu beschreiben. Für die Konkurrenzthese spricht ein weiterer Umstand: Während die gegen Hilberg, Wulff, Adler oder Fleming verfassten Stellungnahmen umstandslos als verstockt, unangemessen oder hinterhältig eingestuft werden können, gilt das für tausende Gutachten nicht, die das Institut damals im Auftrag von Wiedergutmachungsgerichten anfertigte. Nach meinen Stichproben sind diese für die damalige Zeit ausgesprochen gewissenhaft und fair gearbeitet.

Ganz unhilbergisch könnte man die Geschichte, wie Hilbergs Buch vom deutschen Markt ferngehalten wurde, als nationale Historikerschande verdammen. Argumentiert man jedoch im Sinne Hilbergs, dann führt das zu einem anderen, auch aktuellen Ergebnis: Die Nichtübersetzung dieses wichtigen Werkes zeigt, wie geisteswissenschaftliche Fachgemeinschaften, hier westdeutsche Zeitgeschichtler, häufig funktionieren. Anders als das Karl Popper und Robert Merton gerade angesichts der schnellen Selbstnazifizierung deutscher Wissenschaftler in 1930er-Jahren gefordert hatten, folgen sie oft nicht einer bestimmten Ethik, ringen nicht fortwährend um »wahre Sätze«, treten nur selten »sinnlosen Ausdrücken und Pseudosätzen« entgegen. Überwiegend gehorchen sie dem Modell, das Pierre Bourdieu am französischen Beispiel des Homo academicus beschrieben hat: Anerkennung des Etablierten, Anpassung an eine bestehende Ordnung, die zwar langsam modifiziert, aber nicht zerstört werden darf.

Die Münchner Historiker verteidigten 1964, 1980 und auch später ihre durchaus materiellen Marktinteressen. Mit wechselnden Argumenten umzäunten sie ihr Stammesgebiet gegen überlegene (in diesem Fall jüdische) Kollegen, um ihr Ansehen und ihre Deutungshoheit zu wahren. Hilberg passte nicht in die zeitgeschichtliche Denkgemeinschaft der damaligen Bundesrepublik. Eingemeindet werden konnte er erst im Lauf der 1990er-Jahre.

Wie man an den beiden vorgestellten Gutachten sieht, waren die begründenden Argumente austauschbar. Denn die Ablehnenden setzten nicht auf das bessere Argument, sondern trachteten danach, ihre Definitionsmacht praktisch durchzusetzen: Ein Buch, das negativ bewertet wird, kommt nicht zum Druck (oder: Eine Person, die nicht empfohlen wird, bekommt die Stelle nicht.) Der zweite – ebenso wichtige – Beweggrund hat wenig mit dem einzelnen Fall zu tun, er dreht sich allein um diese Frage: Wie erhalten wir als akademische Gruppe unsere Deutungsmacht, wie zementieren wir den Zustand, weiterhin danach gefragt zu werden, ob eine Person eine Stelle bekommen oder ein bestimmtes Buch gedruckt werden soll. Auch deshalb wurden Historiker wie Raul Hilberg, Joseph Wulf oder H.G. Adler vom IfZ zu Außenseitern erklärt.

Entgegen allen Selbstbespiegelungen scheiterten die oft gigantisch ausholenden, mal erweiterten, mal reduzierten und hastig reformulierten Publikationspläne des Instituts für Zeitgeschichte immer wieder. Es gelang dem Institut bis heute nicht, nur eine einzige Monographie zur Judenverfolgung oder zu einem anderen wichtigen Thema der NS-Geschichte zustande zu bringen, die an die Qualität der Werke von Raul Hilberg, H.G. Adler und – später – Saul Friedländer heranreicht. So fällt der damalige »Erfolg« gegen Hilberg heute auf das Institut für Zeitgeschichte zurück. Aus dem kurzfristigen Vorteil wurde, langfristig betrachtet, ein Autoritätsverlust. Im Rückblick betrachtet sieht es für die damaligen Herzöge des deutschen Zeitgeschichtsterritoriums nicht gut aus: Statt in neuen Kleidern stehen sie nackt da. Ihre interessengeleitete Urteilsschwäche gegenüber Hilberg dokumentiert intellektuelle Inferiorität, einen Mangel an geistiger Souveränität und Offenheit.

Auf der Stuttgarter Konferenz 1984 lernte ich Raul Hilberg kennen, der damals, dank Eberhard Jäckel, seinen ersten Vortrag in Deutschland hielt. Wegen meiner Interventionen aus den hinteren Reihen[26] ging er sofort auf mich zu und ließ sich das gerade erschienene, von Karl Heinz Roth und mir verfasste Büchlein »Die restlose Erfassung. Volkszählen, Identifizieren und Aussondern im Nationalsozialismus« gerne schenken. Wenige Monate vor seinem Tod haben wir uns in Berlin zusammen mit Walter Pehle, Bernward Dörner und Alexandra Przyrembel zum letzten Mal getroffen und hatten einen sehr schönen Abend.

[*]Hier haben wir die Fußnoten zur Rede hinterlegt.

In seiner neuen, großen Gesamtdarstellung »Europa gegen die Juden 1880-1945« zeigt der bekannte Historiker Götz Aly, dass der Holocaust nicht allein aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar ist. Sowohl in West- als auch in Osteuropa hatten Antisemitismus und Judenfeindschaft seit 1880 sprunghaft zugenommen – angetrieben von Nationalismus und sozialen Krisen. Erstmals stellt Götz Aly hier den modernen Antisemitismus als grenzüberschreitendes Phänomen dar. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt er, wie Rivalität und Neid, Diskriminierung und Pogrome seit Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts dazu beigetragen haben, den Boden für Deportationen und Völkermord zu bereiten. Während des Zweiten Weltkriegs ermordeten die nationalsozialistischen Besatzer schließlich sechs Millionen Juden, die meisten in Osteuropa, teils unter Mithilfe lokaler Polizei und Behörden. Mit seinem gesamteuropäischen Blick ermöglicht Götz Aly ein neues, umfassendes Verständnis des Holocaust.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /