Kommentare

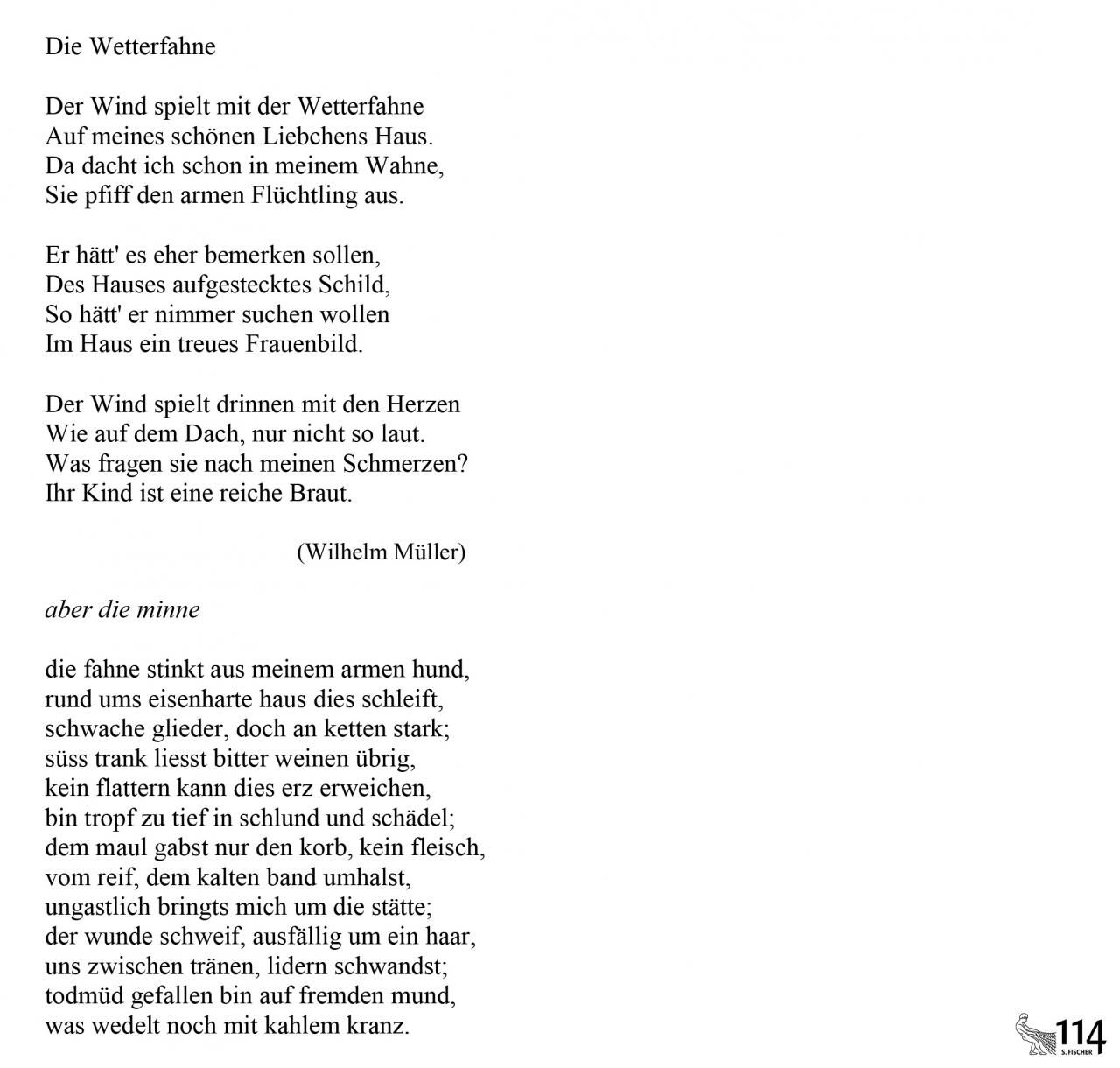

Hier wird altertümliches (»minne«, »dies«, »süss«) mit neuzeitlichem gepaart: das Krank-kreatürliche, die grausamen Wortwitze (»ausfällig«, »kranz«).Das in der Lyrik eher selten verwendete Semikolon (hier gleich viermal) ist ein Geniestreich. Die Zeilen, allesamt end-stopped, wirken wie gemeißelt. »a Roman wilderness of pain« sangen schon damals die Doors.

Neben der sprachlichen eben-n i c h t-Altertümlichkeit dieses Gedichtes, ja, is' eins, finde ich grandios, wie die Dichterin/der Dichter das Ende der schubertschen Winterreise nach vorne holt, nämlich daß sie/er den Hund des Schlußgedichtes ("Und die Hunde brummen/Um den alten Mann", Leiermann) quasi sprechen läßt, der nun selbst zum Abbild eines Verelenden wird, also daß dieses sprachstarke Gedicht durchaus sozialkritisch ist, ohne auf irgend eine ideologische Stanze zu rekurrieren ("dem maul gabst nur den korb, nicht fleisch"). Das ist einfach toll, auch etwa "ausfällig um ein haar". Beeindruckend.

Das Hundebellen ist ja eine immer wiederkehrende Begleitmusik in der "Winterreise", bevor sie den Leiermann zuletzt umringen. Ich sehe nicht, wo der Hund hier spricht. Er wird doch eher zum persönlichen Begleiter gemacht ("meinem armen Hund"). Als würde sich der Hund dem Wanderer so anschließen, wie der Winterwanderer bei Müller erwägt, sich dem Leiermann anzuschließen. Aus der stimmlichen Bedrohung wird eine Identifikationsfigur, ein Begleiter im Geiste.

Beeindruckend ist auch, wie sich das Gedicht Müllers Verfahren der "Blumenlese aus den Minnesängen" (1816) zu eigen macht. Müller hatteMinnesänge in eine zeitgemäße Sprache und damit auch das Verständnis von Minne in das Modell romantischer Liebe übertragen. Dieses Gedicht ist vom Verfahren her ein echter Müller, wenn es eine Blumenlese - und die Betonung liegt da auf Lesen - an der "Winterreise" übernimmt und sie in eine zeitgemäße Sprache überträgt. Dem Abgesang der romantischen Liebe stellt es (beinah trotzig) das "aber die minne" entgegen. Dann also Idealisierung und Fernliebe, welch feine Ironie.

Präzise und erhellend, von bitterer Traurigkeit bestimmt, wirken auch die Bilder. Die Bildführung wird durch Entgegensetzungen bestimmt: "schwache glieder, doch an ketten stark", lässt die Bilder der Körperglieder und Kettenglieder sich überlagern, um dann die Schwäche der einen der Stärke der anderen gegenüberzustellen. Das hündische Dasein ist damit so treffend beschrieben, wie das Gebunden sein an bestimmte Vorstellungen von Liebe: "bin tropf zu tief in schlund und schädel".

danke, das ist der entscheidende hinweis. ich lese es auch als eine art antwort. das hündische leben des abgeschmetterten. zugleich entfaltet die (sorry, aber er ist unverkennbar) für den autor typische umstellung und anwendung von sprichwörtern oder redewendungen hier einen ganz außergewöhnlichen reiz, da sie etwas liedhaftes reinbringen und zugleichauf das konventionelle, ich würde sogar so weit gehen, konidtionierte der liebesbeziehungen und auch sprachgebundene anspielen. die offenheit und zugleich strenge des gedichts geht hier voll auf, bei jedem wiederlesen gewinnt das gedicht. so wird auch plausibel, was es mit der sperrigkeit von lyrik auf sich haben kann: nämlich tatsächlich sich in eine sprachbewegung hineineinzudrehen, die zuletzt übereinkommt mit einem außergewöhnlichen erkenntniszustand, um es in einer variation des wortes von inger christensen zu sagen.

ist es überhaupt wichtig, frage ich mich, ob der Hund für den Herrn spricht oder der Herr als Hund. Hauptsächlich verkörpert der Hund mit seiner Fahne, also diesem stinkenden Rachen, in den die Wetterfahne des Titels gewendet ist (hat der Hund sie verschluckt?), doch das Elend an sich, als schicksalhafte menschliche Möglichkeit und zugleich als literarischen Stoff, der schon unzählige Verwandlungen hinter sich hat, „bittersüß“, „ungastliche stätte“, „kaltes band“ etc., diese Attribute sind ja schon fast ein Gang durch die Literaturgeschichte. Das Besondere scheint aber, daß die Verwandlungen der Tradition (die eben keine Anverwandlungen sind) sozusagen in die Verwandlung in actu des Müller-Gedichts eingehen. Mit allem hier bereits Gesagten: Verhältnisse ineinander spiegelnd, Stimmstränge überblendend, Wendungen gegeneinander drehend usw.

in dieser, durch das neue Gedicht die Vorlage verändernden Hinsicht springt mich, zugegebenermaßen nicht gerade originell, das Wort „Flüchtling“ jäh an, das zwar bei Müller zur Beschreibung der abgeschmetterten Kondition des Liebenden dient, aber erst in „aber die minne“ doch eigentlich mit dem gefüllt wird, was wir mit der Kondition des Flüchtlings verbinden. Also, aus individueller Zurückweisung wird Abschiebung, aus Schmähung generell Ungastlichkeit, Unbehaustheit usw., oder plötzlich sind alle diese Themen da, ohne daß irgendetwas mit dem Holzhammer ins Heutige deutete. Das Gedicht sagt es im Übrigen viel weniger plakativ, läßt den Flüchtling erscheinen als einen, der (Halsband!) abhängt von dem, der ihn nicht einläßt, dem um die Ohren schlägt, was um ihn herum gewettert wird. Und das alles gleichsam unter der Fahne der Fernliebe segelnd! Diese Lesart wird aber niemandem aufgedrängt, und es ist auch klar, daß hier keine Geschichte erzählt, das Narrativ schon im Augenblick der Darstellung aufgehoben wird, wodurch das Typische und Archaische der ganzen Situation, sozusagen der Traum von einer Sache, nicht die Sache selbst hervortritt.

kurz habe ich mich gefragt, ob „aber die minne“ auch eine anagrammatische Übersetzung von „mise en abîme“ sein könnte, aber es geht sich leider nicht ganz aus. Obwohl es passen würde, denn der Titel „aber die minne“ bereist den Titel „Die Wetterfahne“ weder semantisch noch atmosphärisch (das geschieht erst später), sondern transzendiert, wie oben schon gesagt, auf den literaturgeschichtlichen Bezug, in Form eines Einspruchs fast. Danach kommt erst die Fahne ins Spiel, aber eben ziemlich komisch, in einer übertragenen Bedeutung. Dadurch, daß das Wehen der Fahne im letzten Vers zum Wedeln wird, wirkt es außerdem wie ein selbstironisches Porträt dessen, der hier Müllers Gedankengänge erwandert, „auf fremden Mund“ gefallen. Ein Weg wird nachgegangen und zugleich ein Standpunkt reflektiert, wodurch eigentlich Statik und Dynamik gegeneinander stehen. Für mich jedenfalls fühlt es sich beim Lesen so an, als wären Pausenzeichen da und dort eingebaut oder als wäre auch die Rückwärtsbewegung möglich. Oder als ob, wer sich im vorderen Bereich des Gedichts aufhält, im hinteren etwas versäumen würde und umgekehrt. (Wo aber wäre die Grenze?) Oder als müßte, kaum daß ein Element sich bewegt, auch alles Andere weitergedreht werden, um wieder „auf gleich“ zu kommen. Allerdings kann es sich um keine Gleichung oder Angleichung handeln, weil ja kein Ganzes bekannt ist.

Andererseits: wenn die contraintes (aus dem Müller-Lied) nicht beliebig sind (was sie nicht sind), braucht das Gedicht einen utopischen Fluchtpunkt. Im Zusammenlesen beider GEdichte läßt er sich vielleicht rekonstruieren, ahnen...

das ist übrigens auch eines der Gedichte, bei denen die Kleinschreibung wirklich der Wortartenöffnung dient: der wunde schweif zb., ist der Schweif wund oder ist es der Schweif der Wunde, der Schlepptau, die Kondition, in der alles Wunde ist?

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /