Kommentare

Was für ein kompliziertes Buchstabenspiel, um schlichteste Einfachheit herzustellen! Julita, Jolita, Lolita: ein Geistergedicht, durch das der Wind der Jugend weht und also auch der des Todes. Topinambur: Tod und amour. Die Apokalypse des Johannes und die Verführung durch die Jugend. Ein Sommergedicht, durch das die Todesahnung kriecht. Eigentlich ein barockes Stilleben. So schwer, so leicht.

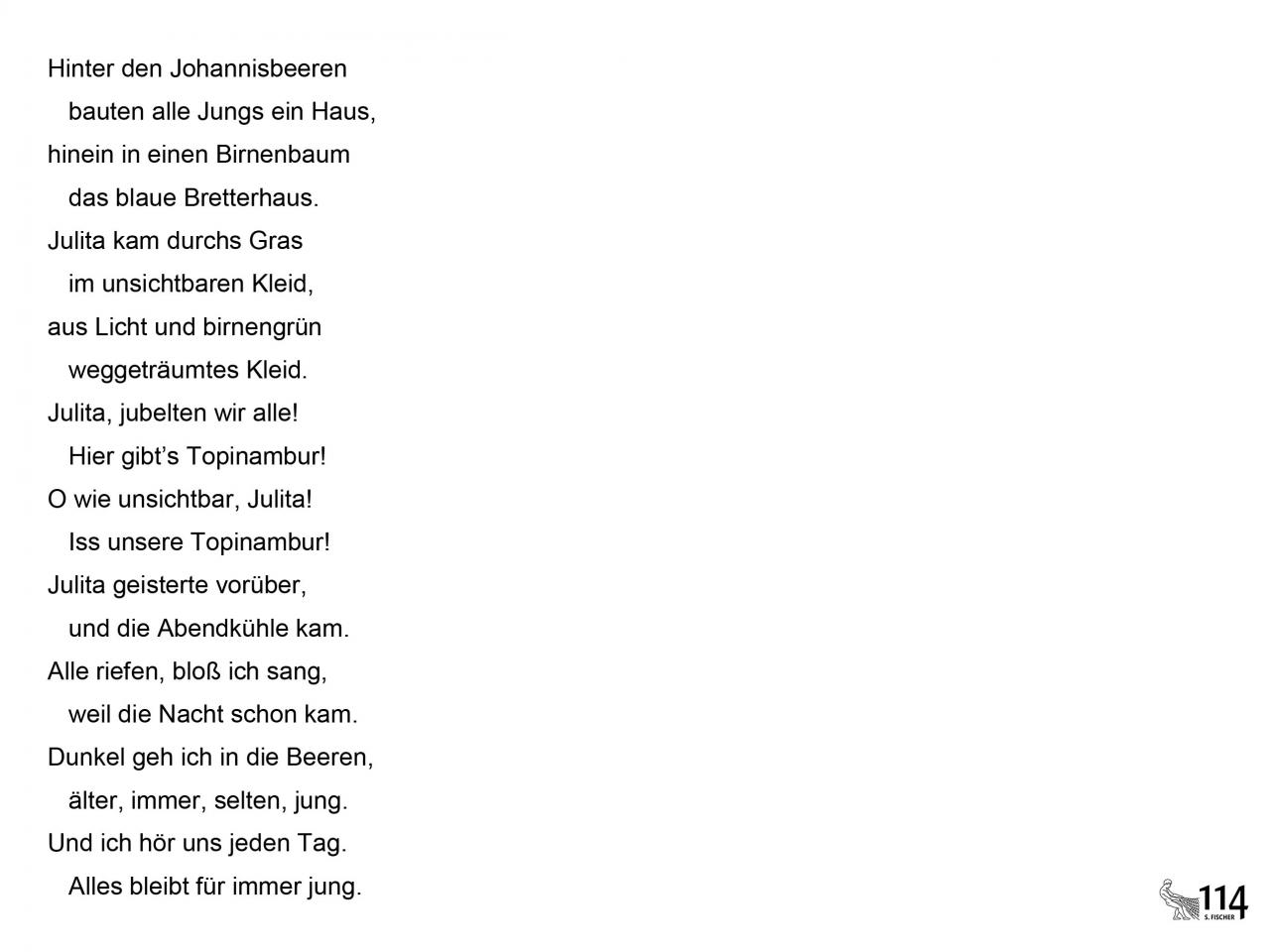

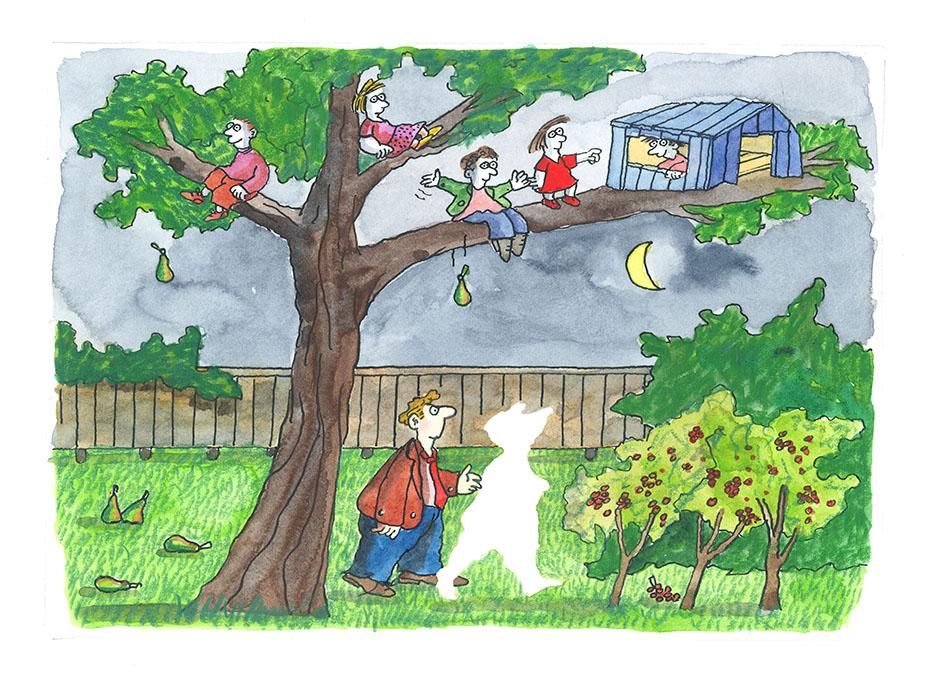

Das ist ein Erinnerungstext, der von seinen letzten vier Versen aus eine Bewegung in die Vergangenheit vollzieht. Dort aber findet sich kein Gestrüpp, sondern das farbige, rot, grün gehaltene Bild eines hortus conclusus. Ein umschlossener Garten, in dem die Jungs sich eingerichtet haben und die geisterhafte wie erotisierte Julita ihrerseits das Alter des Kinderspiels zu beenden droht. Noch aber lässt sie sich in das kindliche Spielen integrieren und mit Topinambur-Knollen bekochen.

Wie steht es mit der Religion, Julita? Ist Julita ein erotisierte Nachfolgern der Heiligen Maria, in deren Ikonographie der hortus conclusus seinen festen Ort hat? Ich würde sagen, das Gedicht spielt damit, indem es "Johannis" aufruft, Beeren, Birnen und mit Topinambur aber auch eine Asteraceae, ein Marienattribut. Wie die Abendkühle den Garten durchweht, so weht auch ein Hauch der religiösen Tradition den Text, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. An den religiösen Anspielungen würde ich ein Charakteristikum des Textes festmachen wollen: Seltsamerweise steht in diesem Bild überhaupt nichts im Vordergrund. Alles spielt sich gleichgeordnet im Hintergrund ab, ist wie Julita da, aber nicht greifbar. Im Gegensatz zu den Beeren, in die der Erinnernde immer wieder geht und hinter denen sich dann das Haus anschließen würde.

Die Wende vom Präteritum in die Gegenwart findet mit einer Metapher statt, die für die Gefühle des Sprechers steht: Wird es im erinnerten Bild langsam Nacht, so korrespondiert dieses Ausfärben des Gartens mit dem "Dunkel", das die Stimmung des sich Erinnernden beschreibt. Dunkel ja, aber gleich apokalyptisch? Eher legen die Beeren, indem sie die Erinnerung aufrufen, Zeugnis ab von dem Vergangenen: Denn die Jugend ist Beere geworden und die Beere ruft das Dahinterliegende auf. Das Erinnerungsbild hat eine solche Kraft, das sich seine Jugend täglich besuchen lässt. Ein Anti-Heraklit-Raum, dessen "Alles fließt" ein "Alles bleibt für immer jung" entgegen gehalten wird. Ist das ein Rückzugsgedicht, in das man sich einnisten kann, um absichtlich unzeitgemäß dem Lauf der Zeit zu entkommen? Die Tautologie, die sich in der Wiederholung "alles bleibt für immer jung" einschleicht, könnte auf einen Riss in dem Erinnerungsbild hinweisen. Falls es so etwas wie eine Neo-Romantik gibt, würde ich das Gedicht dort einordnen wollen, mit seiner einfachen Sprache, seiner atmosphärischen Dichte und mit seinem Sinn für das Geisterhafte, Unbegreifliche, Unheimliche.

»Julita«, spanischer Dimminutiv, und »Tupinambur« verweisen nach (Latein)Amerika; vielleicht als Projektionsfläche, geschichtliche Instanz, als Topos verschiedenen Begehrens? In den letzten beiden Versen lese ich die letzten zwei Verse aus dem Gedicht »Wiese im Park« von Karl Kraus mit: »Ein toter Tag schlägt seine Augen auf. / Und alles bleibt so alt.«

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /