Kommentare

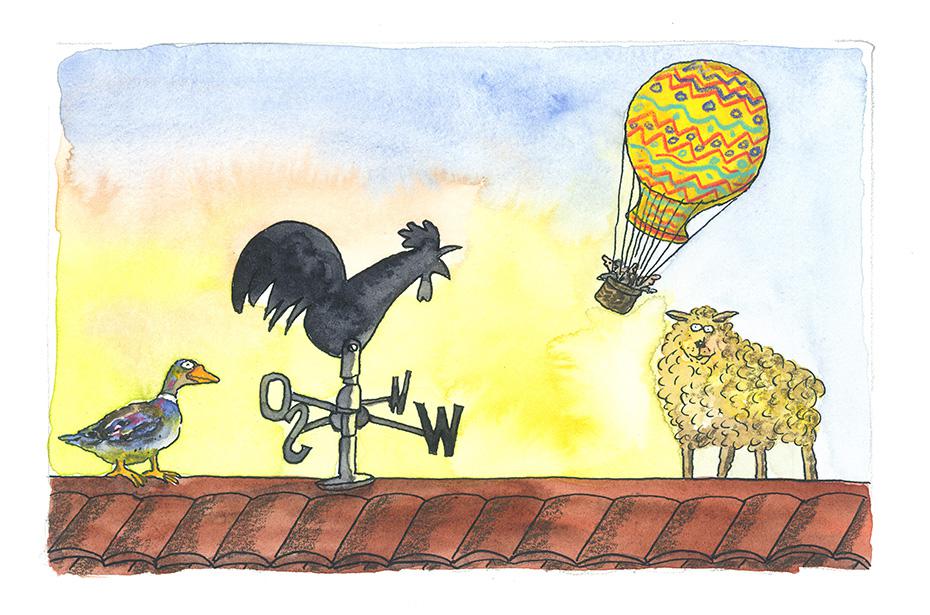

Eine Episode am Hof von Versailles, 1783: in einem Ballon werden "die untertanen schaf und hahn und ente" in den Äther entlassen, wo sie wie "pigmente" aufscheinen, um schliesslich zum "epitaph" zu werden. Arme Tiere, die hier Versuchskaninchen spielen, der königlichen Majestät zum vergnüglichen Erkenntnisgewinn. Doch der Dichter unterlässt plattes Urteilen. In regelmässigen fünfhebigen Jamben mit eleganten Enjambements und kunstvollen Reimen schildert er die Szenerie, präzis, unter behutsamer Verwendung wissenschaftlicher Ausdrücke wie "konvex", "konkav", "Pigment" und "Windtangente". Lakonisch beiläufig ergibt sich das traurige Fazit, dass hier unschuldige Kreatur geopfert wird. Ein zauberhaftes, leichtfüssiges, unsentimental rührendes Gedicht!

Solange es Kostümfilme gibt, wird es auch Kostümgedichte geben. Der kleinste Fehler in der Ausstattung wäre fatal. Ich finde, diese Technik sollte auf keinen Fall verloren gehen. Wie die Kunst des Restaurierens, die Kunst, ein Fresko nach einem Erdbeben wieder zusammenzusetzen oder meinetwegen ein Stadtschloß nachzubauen. Im Grunde müßte dabei auch kein ästhetischer Mehrwert entstehen, wenn es ihn aber gibt, umso besser. Wie in diesem Tierversuch „avant la lettre“, der wirklich stattgefunden hat. Schaf, Hahn und Ente, mit dem Ballon auf die Reise geschickt, unter den Blicken der Schaulustigen. Sie sind zu dritt wie die Terzinen, die von ihrem Schicksal erzählen. Nicht alle werden diese Geschichte goutieren, sie ist, wie schon das „Original“, „à l'usage des esprits élevés“, etwas für gehobene Geister, die doch nicht ganz abheben wollen. Sie ist, demokratisch gesehen, mehr Kuchen als Brot, aber wer das Gedichtgericht liebt, wird nur ungern auf eines der beiden verzichten.

Was ist das Schöne am Kostümfilm? Die rückwärts gewandte Behauptung. Die spielerische Eleganz. Die Wiederbelebung der Dokumente mit dem Eigenwillen jeder Vorstellungskraft. Das Fenster in eine andere Zeit, versehen mit dauernder Fluchtmöglichkeit. Aber warum tun „schaf, hahn und ente“ das alles? Sie tun es um des Reimes willen. Seltsam brav, aber eben auch ziemlich gut.

Das gefällt mir sehr gut, wenn Schaf, Hahn und Ente das alles "um des Reimes willen" tun. Das heißt also, dass es ein - wie nennt man das "quartium comparationes" gibt und das ist Morgensterns "Wiesel", das im Gegensatz zu diesen dreien auffällig erdverbunden ist:

"Ein Wiesel

saß auf einem Kiesel

inmitten Bachgeriesel.

Wißt ihr

weshalb?

Das Mondkalb

verriet es mir

im Stillen:

Das raffinier-

te Tier

tat's um des Reimes willen."

Wenn die drei Flugpioniere mit dem Wiesel in Verbindung stehen, dann ist es schon seltsam, dass sie so brav (oder etwa brave) sind, denn eigentlich müssten sie doch eher wie der vierte im Bunde "raffiniert" sein. Liegt es vielleicht daran, dass das Wiesel tut, was es will, während Hahn, Schaf und Ente keine Sekunde über ihr Schicksal verfügen? Zumal sie ja auch als Reimworte nicht um des Reimes Willen agieren. Vielmehr sind sie doch nur das Material, aus dem sich die Reimreihen entfalten. (Am kunstvollsten gelingt das bei der "ente", die tatsächlich in jedem Reimwort ihrer Art vollständig wiederholt wird und damit zum dominanten Worttier unter den dreien wird.) Es geht ihnen als Reimwort so wie es ihnen als Flugpionieren geht. Im Dialog mit dem raffinierten Tier entsteht dadurch doch eine pointierte Aussage, die über die pure Nachahmungsästhetik eines Kostümfilm hinausweist.

So fällt auch auf, dass das Gedicht im Kontrast zur historischen Dokumentation suggeriert, die drei Tiere würden niemals zu Erde zurückkehren. Angeblich aber sollen die drei wohlbehalten wieder gelandet sein, außer dem Hahn, der einen Tritt vom "Hammel", der hier zum Schaf entschärft wurde, abbekommen haben soll. Um die Bildführung des Gedichts aufzunehmen: Es fehlt in diesem Gedicht das "Ende" und weil der Text so etwas anderes, als das historische Geschehen nahelegt, könnte man davon sprechen, dass er sich - so ja sein Lieblingswort - als "Ente", als typische Falschmeldung erweist.

Am historischen Material wird also gearbeitet, es wird ihm nicht nur über den Kopf gestreichelt, damit es schön brav ist. Genau das scheint mir eine der Pointen beim "Fenster in die andere Zeit" zu sein: Dass man auf diese Weise immer nur einen Ausschnitt präsentiert. Und das Gedicht schneidet gnadenlos aus, was es aus heutiger Sicht für interessant hält. Das ist die Verfügung über die Tiere als Material. Und das ist zugleich das Auswahlkriterium für die drei Tiere. Die drei werden doch deshalb gemeinsam ausgewählt, weil keines der drei Tiere dem anderen etwas tut. Wenn das Mal kein Grundlage für eine Schicksalsgemeinschaft ist, die zusammen ein Himmelfahrtskommando antritt. Das scheint mir dann auch ein weiterer Text zu sein, mit dessen Vorlage hier gearbeitet wird: Die drei erinnern mich in ihrem Versprechen auf ein friedliches Nebeneinander, an das Versprechen, was mir von Lessings "Nathan der Weise" in Erinnerung geblieben ist. Tiergeschichte statt Ringparabel sozusagen und Experimentator wählt alle drei, gleichermaßen aus und sendet sie in den Himmel? Ich muss noch darüber nachdenken. Aber könnte das Gedicht nicht doch raffiniert statt seltsam brav und nur ziemlich gut sein?

Papan ist schuld: Er sieht zwischen den Zeilen die Menschen im Korb und nicht die Tiere. Prompt regt sich die trottelige Spürnase und sucht nach alternativen Ereignissen, Lesefehler inklusive: Gibt man statt des 19. Septembers 1783 den 17. September 1793 ein, so ist erstens seine Majestät der König schon hingerichtet und zweitens ist dies der Tag, an dem das "Gesetz über die Verdächtigen" gegen die "Feinde der Freiheit" erlassen wurde. Schon hat man eine ganz und gar nicht harmlose Lesart im Kopf. Sie lässt sich auch nicht mehr verdrängen, wenn der Datumsfehler längst entdeckt ist. Der schon etwas dick aufgetragene Zeilenbruch tut sein übriges: "mahn-" - mahnen, ahnen, Ahnen, die auch noch penetrant verwandelt wiederkehren. Halb im Schlaf, als Müdigkeitsgesellschaft sozusagen, schaut man stumpf der eigenen Zukunft hinterher im Spiegel der Vergangenheit, je nach Linsenart rückt sie näher oder ferner. (Der Schlaf am Anfang, das Schaf, das Opfertier (oder der Scharfrichter?), am Ende, nur einen Buchstaben entfernt.) Der Wetterhahn ist kalt, er dreht sich, wie der Wind weht, und der Strick, der reißt endgültig: Leinen los Geschichte! Wirklich ein Kostümgedicht? Dann nur in dem Sinn, dass in Zeiten der Bedrängnis Unterhaltungsschinken Gegenwart beleuchten. Nun gehört der Dichter dieser Zeilen sicher nicht zu den Bedrängten, zu wenig involviert die Sicherheit der Verse. Ein feines, scha(r)fes Ohr für historische Korrespondenzen, die Doppeldeutigkeit der Bilder und den subversiven Wert des Trivialen hat er aber doch. Ein Wolf im Schafspelz und ein Papiertiger, der - klug oder nur bequem? - eingewilligt hat in seinen papierenen Biß.

Die geflochtene, geteerte, gepuderte Perücke des ancien régime, wie sie vom hohlen Bastkorb vom Kopf runterbaumelt. Entrückt, verkleinert, verjüngt, schließlich (spoiler alert!) – hoppla – ab zur Guillotine.

Die geflochtene, geteerte, gepuderte Perücke des ancien régime, wie sie vom hohlen Bastkorb vom Kopf runterbaumelt. Entrückt, verkleinert, verjüngt, schließlich (spoiler alert!) – hoppla – ab zur Guillotine.

Zur Perücke des ancien régime ein Fundstück:

„Fünf oder sechs Tage danach war ich zum Abendessen beim König. [Sonnenkönig in Versailles] Bei den Desserts nahm ich in der Luft, über der Tafel, irgendetwas Großes, Massiges und irgendwie Dunkles wahr, das ich aufgrund der Geschwindigkeit, mit der dieses große Ding auf das Ende der Tafel fiel, nicht Zeit hatte zu erkennen oder darauf zu zeigen. [..] Der Lärm, den es machte, während es fiel, und das Gewicht dieses Dinges ließen einen denken, es würde den Tisch eindrücken, es ließ die Schüsseln klirren, aber ohne eine umzustoßen. [..] Der König wendete bei dem Schlag, den das tat, den Kopf halb zur Seite und sagte, ohne sich im geringsten zu erregen: ‚Ich denke, das sind meine Fransen.‘

Es war in der Tat ein Paket, größer als ein Priesterhut … Es von weit hinter mir gekommen [..] und eine Haarsträhne, die sich in der Luft gelöst hatte, war oben auf die Perücke des Königs gefallen. Livry, der zu seiner Linken saß, sah sie und entfernte sie. Er rückte ans Ende der Tafel und sah, dass es tatsächlich die zum Paket verschnürten Haarfransen waren […] Livry, der das Paket wegnehmen wollte, fand darauf ein angeheftetes Billet; er nahm es und ließ das Paket liegen […].

Folgende Worte, geschrieben in ungestalteter und langgezogener Schrift, wie von einer Frau, standen darauf: ‚Nimm diese Fransen zurück, Bontemps; die Mühe übersteigt das Vergnügen. Meine Handküsse an den König.‘ Es war zusammengerollt, aber nicht verschlossen. Der König wollte es aus den Händen D’Aquins nehmen, der sich zurücklehnte, es befühlte, rieb, hin und her drehte, es dann dem König zeigte, ohne es ihn anfassen zu lassen.

Der König befahl ihm, es laut vorzulesen, obwohl er gleichzeitig selbst las ‚Das ist‘, sagte der König, ‚etwas sehr Ungewöhnliches‘, aber in einem ganz gesammelten und gleichsam historischen Ton. Er befahl dann, das Paket zu entfernen. [..]

Von diesem Moment an sprach der König nicht mehr darüber und niemand wagte mehr, darüber zu reden, zumindest nicht laut; und der Rest des Abendessens verlief, als ob nichts geschehen wäre.“

Aus: Saint Simon, Mémoires, Bibliothèque des la Pléiade, Bd. 1. Seite 618 f.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /