Kommentare

tolles Gedicht,das das Unerwartete transportiert. Und das Ausgesparte klingt mit.

... Und es spricht einen im Übergang vom Ich zum Du auf so vorsichtige wie bestimmte Weise an, dass man sich ihm nicht entziehen kann.

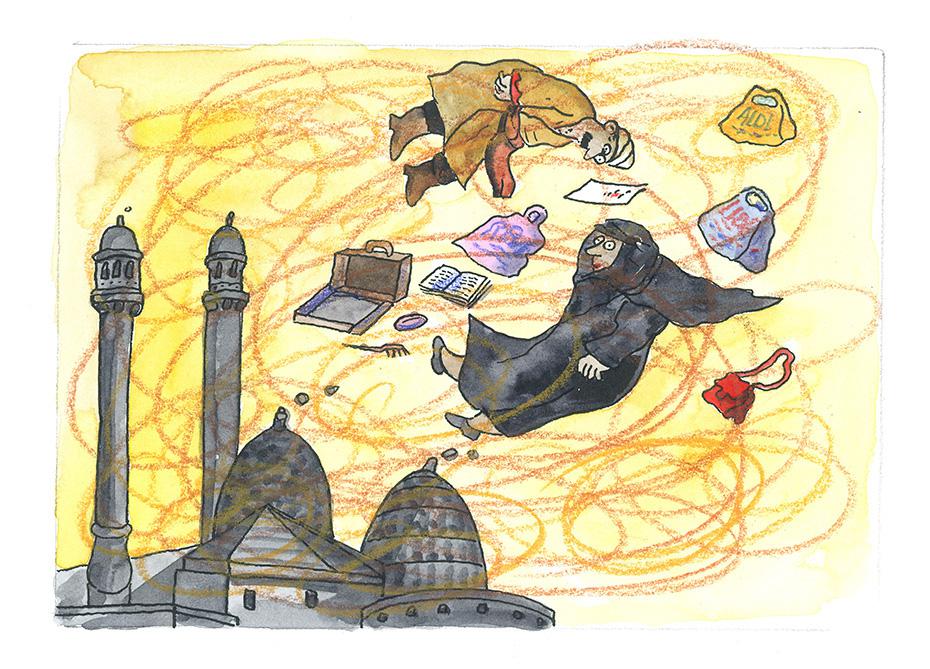

Das Ausgeliefertsein den Verwirrungen der Fremde. Es gibt die gleichen, allbekannten Bestandteile – Staub, Wind, Plastiktüten – bloß ohne Namen (Scirocco, Mistral, Eurus ...), und die Richtlinien, die Maßnahmen, die Gegenmaßnahmen, falls es welche gibt, kennt man nicht.

Aber das ist doch ein Freiheitsgedicht. Ein Gedicht, das von der überraschenden Möglichkeit von Freiheit spricht, von ihren Zumutungen und Zärtlichkeiten, von der Sehnsucht nach Freiheit und dem Leid, das sie bringt, wenn man sie nur im Gedicht ahnen und vorsichtig andeuten kann.

Ich mag die Wendung vom Passiven zum Aktiven, die das Gedicht insgesamt zum Ausdruck einer Ewigkeitsschleife… – Freiwillige dürfen bitte das Ende des Satzes hier ergänzen. Wind ist was Passives – meist findet er statt. Dann geh ich raus und besitze keinen Hut. Der Clou in obigem Gedicht scheint mir zu sein: "du weinst nicht aus Trauer / du weinst Wind". Der zuvor nicht Erwartete wird nun (wie auch Tränen, die doch genauso unerwartet heimsuchen?) aktiv geweint. War der anfangs unerwartet auftretende Wind auch ein geweinter? Geweint von anderen? Und somit Gedichte stets Teil dieser kreisförmigen Bewegung? Wie wir hier, die versammelt über jeweils andere stammeln? Ach?

Studentinnen erzählten mir in Teheran, der Staubwind über der Stadt sei der Schotter in der Luft, der Schotter aus dem Elbursgebirge, und als solcher sei der Wind endlos – es sei denn, die beiden Bäche, die aus den Bergen nach Teheran herabfließen, Jajrud und Kan, würden irgendwann ineinandermünden.

So einfach als Freiheitsgedicht lässt sich das Gedicht - denke ich - nicht etikettieren. Sechs Tätigkeiten des Windes fächert das Gedicht zu Beginn auf. Sie alle vereint, dass die bestehende Ordnung der Dinge irritiert, verschoben, aufgewirbelt wird. Keine Revolution, keine schlagartige Veränderung der Lage der Dinge, sondern ein Durchwehen des Gegebenen. In eine binäre Opposition (erst gefangen, dann frei) lässt sich das nicht einfügen. Dieses Auffächern verläuft viel feinsinniger (und mithin sogar spielerischer wie am Beispiel des Tütenwirbels zu sehen), als dass man es einfach auf die Losung "Freiheit" bringen könnte. Aus meiner Sicht ist in dieser Auffächerung das Gegenwärtige des Gedichts auszumachen. "Freiheit" als Parole auszurufen, erscheint als zu eindimensional, was nicht heißt, dass man auf Freiheit verzichten könnte: Aber es kommt eben heute auf diese vorsichtigere, umsichtigere Auffächerung an. Ich sehe in diesen Zeilen eine bestimmte Haltung, eben auch im Kontrast zu diesem "es geht hindurch", "es geht darüber hinaus"-Vorstellungen von "Transit"

In diesem Gedicht gibt es kein Durchschreiten des Raumes, sondern die Figuren positionieren sich im Raum, stellen sich der Situation. Wichtig erscheint, wie der einzelne in dem windigen Raum verortet wird: Oben Schnee, unten Wüste - dazwischen der Lebensraum Wind. Und dessen Trockenheit löst einen physiologischen Mechanismus aus: man kann nicht anders, man muss schlucken. Menschliches, Allzumenschliches führt dazu, dass der Wind in das Körperinnere eindringt. Das ist eine überzeugende Metapher für das Verhältnis des Einzelnen zum Wirbel der Veränderungen. Genau dies wiederholt sich mit den anderen Sinnen, mit der Nase und mit den Augen. Erneut löst der Wind einen physiologischen Automatismus aus: Wind in den Augen führt zu Tränen. Nicht aktiv, passiv werden vertauscht. Sondern die Ursache durch die Wirkung: "Du weinst Wind", den namenlosen, nicht auf eine Identität festlegbaren, aber doch mit einem eigenen Willen ausgestatteten Wind.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /