Saint-Amour. Ein Städtchen an den Ausläufern des französischen Jura. Landregen im August. Der Ort duckt sich unter den niedrig hängenden Wolken. Der Besucher, der zwei Stunden Autofahrt von hier entfernt die Sommerferien verbringt, fragt sich, warum er ausgerechnet bei diesem Wetter hergekommen ist – aber es war zeitlich nicht anders möglich, und die Gelegenheit, den Ort zu besichtigen, an dem der Essayist, Romancier und Kunstkritiker Léon Werth vier Kriegsjahre verbrachte und, im abgelegenen Ferienhaus der Familie vor Verfolgung vermeintlich gut geschützt, sein umfangreiches Tagebuch schrieb, war zu verlockend.

Aber ob sich der Besuch wirklich lohnt, ob er mehr bringt als einen allgemeinen Eindruck, auch wenn dieser für Übersetzer immer hilfreich sein kann, um sich in Orte, Landschaften und die Atmosphäre einer Gegend einzufühlen?So streift der Besucher zunächst etwas ziellos durch Saint-Amour, ein »Bourg«, ein Marktflecken, der steiler und enger ist als in der Vorstellung, das Zentrum nicht sehr groß, einige Cafés und Bars, auch heute noch recht lebendig. Unweit der Kirche landet er, gerade hat es Mittag geschlagen, im Restaurant des alten »Hotel du Commerce«, in einer Atmosphäre aus einer längst vergangenen Zeit, mit Tischtüchern und Servietten aus schwerem Stoff, guter traditioneller Küche, aber kaum Gästen – einem Handelsreisenden, später kommt noch ein Paar. An den Wänden Speisekarten großer Feiern, sie zeigen die Tradition des Hauses seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Beim Bezahlen frage ich den Wirt, ob er zufällig die Familie Werth gekannt habe. Der bislang eher zurückhaltende Herr beginnt zu erzählen, ja natürlich – wenn auch nicht mehr den Vater Léon, so doch dessen Sohn Claude, der aber vor mehreren Jahren wohl ebenfalls gestorben sei. Das Haus, »Chantemerle«, »Amselsang«, gehöre aber noch immer der Familie, es liege ein wenig außerhalb. Und er beschreibt mir den Weg.

So verlasse ich nach dem üppigen Mittagessen Saint-Amour, beginne in einem benachbarten Weiler einen längeren Spaziergang und laufe Richtung Chantemerle, ein Bild des Hauses vor Augen, wie es auf einer alten Postkarte abgebildet ist: Ein chaletähnliches Gebäude unter hohen Kiefern. Von der Landstraße aus führt ein kurzer, leicht kurviger Weg zwischen Weiden zum Haus. Ein Hund läuft frei herum, offenbar friedlich, er schlägt nicht an, die Fenster des Hauses stehen offen. Ein Mann räumt Holzscheite zusammen. Ich entschuldige mich für das unhöfliche Eindringen und frage, ob dies hier womöglich das ehemalige Haus von Léon Werth sei. Ja. Ob es womöglich gar noch der Familie gehöre? Ja, er sei der Enkel. Der Sohn von Claude? Ja, der Sohn von Claude. Ich versuche, mir die Überraschung nicht allzu anmerken zu lassen, erkläre, wer ich bin (einer der beiden Übersetzer des Kriegstagebuchs seines Großvaters), er fragt, ob ich nicht Platz nehmen möchte, etwas trinken. Er holt Gläser und Wasser und erzählt, kurz darauf kommt seine Mutter dazu, Sylvaine Werth, eine lebhafte Dame Ende siebzig.

Es ist ein für beide Seiten überraschender Besuch – und obwohl er der Höflichkeit wegen nur eine gute Stunde dauert, erfahre ich, am Gartentisch sitzend und mit Blick auf die weite Ebene, viel mehr, als ich je zu hoffen gewagt hätte über Léon Werth, den Groß- bzw. Schwiegervater der Anwesenden, über die Geschichte der Familie und das Haus – und der Besuch endet mit einer kurzen Führung durch das Gebäude, das noch heutigen Tages als Ferienhaus der Familie Werth dient: So sehe ich nicht nur die Küche, die neben zwei Zimmern immer noch der einzig beheizbare Raum ist, auch das Zimmer Léon Werths wird mir gezeigt, nach hinten gelegen und mit der Möglichkeit, mit wenigen Schritten das Haus verlassen und verschwinden zu können, sollte von vorne jemand kommen, sein Schreibtisch (wenn auch ohne seine Schreibmaschine, die alte Remington befindet sich zwar noch immer im Besitz der Familie, aber nicht mehr hier), ein größeres, nach vorne gelegenes Gästeschlafzimmer, das mit dem ehrfürchtig-stolzen Hinweis präsentiert wird, dort habe Saint-Exupéry geschlafen. Chantemerle ist eine bunt-chaotische Mischung aus ländlich und bourgeois, ein bisschen in die Jahre gekommen und gerade deshalb mit großem Charme. Dazu gehört auch heute noch landwirtschaftlich genutztes Land und ein Stückchen weiter entfernt der Pachthof, von dem Werth oft schreibt.

Die wichtigsten Fragen sind bereits mehr als beantwortet, ich habe jetzt die Zimmer vor Augen, die Umgebung, die Landschaft und kann sie der Kollegin nach der Reise beschreiben, ich habe einen Eindruck vom »Geist des Hauses«, weiß, dass Léon Werth, wenn er schreibt »ich bin allein«, in diesem Haus bis auf eine einzige Hausangestellte tatsächlich allein war. Aber es geht noch weiter, denn die Hausherrin erzählt, dass der gesamte Werth-Nachlass sich in Issoudun befinde, dem Ort in Mittelfrankreich, an den es Werths Sohn Claude aus beruflichen Gründen verschlagen hatte. Darunter selbstverständlich auch das Original von Werths Tagebuch. Manches davon im Archiv des dortigen »Centre de la mémoire«, manches auf dem Speicher von Sylvaine Werth – und es sei jederzeit möglich, die Dokumente einzusehen.

So endet ein beglückender Besuch mit der noch beglückenderen Aussicht, während der Arbeit an der Übersetzung fragliche Stellen im Original überprüfen zu können. Doch von dem Teil der Geschichte aus dem Frühjahr 2017, die von Manuskripten auf Dachböden und der Suche nach der Remington handelt, muss ein andermal erzählt werden.

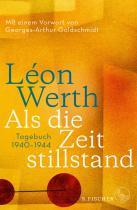

Ein vergessenes Meisterwerk, das es zu entdecken gilt, ein einmaliges Zeitzeugnis: »Als die Zeit stillstand«, das bewegende Tagebuch des großen Schriftstellers und Journalisten Léon Werth aus dem besetzten Frankreich zur Zeit des Vichy-Regimes der Jahre 1940 bis 1944.

Im Sommer 1940 besetzen die Deutschen Paris. Der französische Publizist und Kritiker Léon Werth, jüdischer Herkunft, Pazifist und Antikolonialist, flieht und versteckt sich in einem Dorf im Jura. Flüchtlinge und Dorfbewohner leben hier zusammen, begierig auf Nachrichten, abgekapselt und doch ganz nah am Geschehen.

Frankreich ist im Innersten gespalten, Republik und Demokratie sind bedroht, Nationalisten begrüßen den deutschen Sieg. Léon Werth schildert diesen Kosmos in seinem einzigartigen Tagebuch. Eine Welt zwischen Angst und Hoffnung, in der die Menschen ihren Weg suchen, sich aufgeben, kollaborieren oder an einer Zivilisation festhalten, die zutiefst bedroht ist.

Werths zeitlose Einsichten in menschliches Denken und Handeln in einer verstörenden Zeit sind ein Meisterwerk der Literatur und ein visionäres Vermächtnis.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /