|

Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |

|||

| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |

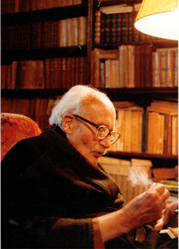

Es ist gewiß ungewöhnlich, über einen philosophischen Schriftsteller zu sprechen, indem man seine Zimmer beschreibt, bei Nicolás Gómez Dávila aber aufschlußreich, weil sich in diesen Räumen eine Einheit von Denken und Leben offenbart. Die große Halle war kahl, hatte einen Steinboden und einen dicken schwefelgelben Teppich mit einem wappenartigen Muster in der Mitte, kein Familienwappen übrigens, die Familie besaß keins, ungeachtet ihrer Tradition und ihrer bis in vorrepublikanische Zeiten zurückreichenden Geschichte. Einziger Schmuck der Wände war ein Mönchsporträt aus dem 18. Jahrhundert, sehr schwarz, ein ehemaliger spanischer Vizekönig. Er hatte sich in seiner Staatskarosse zu einem Franziskanerkloster fahren lassen, um dort Minderbruder zu werden. In der Rückwand der Halle war eine Glastür zum Innenhof; hier stand ein schwarzer Buick aus den vierziger Jahren. Auf Frontscheibe und Lack lag gelblicher Staub: Kaiser Rotbarts Limousine im Kyffhäuser hätte so aussehen können. Im Salon hatte gewiß selten ein Mensch Platz genommen. Rot und silbern gefasste Prunkmöbel im kolumbianischen Kolonialbarock paradierten vor den Wänden, Erbstücke der Dávilas aus der Sklavenhändlerstadt Santa Marta. In der Mitte stand ein Boulle-Tisch aus dem zweiten Kaiserreich, wahrscheinlich in Paris auf der Weltausstellung gekauft. Ein bleigrauer venezianischer Spiegel reflektierte schemenhaft eine ebenso bleigraue spanische Kolonialbarock-Madonna in pyramidenförmigem Ornat, ihr kleiner Kopf war indianisch dunkelhäutig. Das Eßzimmer war mit Art-Déco-Möbeln eingerichtet, sehr kühl in schwarzem Lack und grauen Bezügen. Es glich dem Salon einer Yacht. Der Mann, der nach seinen Pariser Jugendjahren nur noch eine einzige Reise, nach dem zweiten Weltkrieg nach Europa, unternehmen sollte, konnte sich bei seinen Mahlzeiten wie auf einem Paqueboot fühlen. Das Eßzimmer war wohl ein Geschenk der Eltern für den frisch verheirateten Don Nicolás. Über dem Beginn der Ehe lag etwas Dramatisches: Der soeben aus Paris zurückgekehrte Zwanzigjährige hatte sich in eine verheiratete Frau von einundzwanzig Jahren verliebt — welche Anstrengungen erforderlich waren, diese Ehe im Kolumbien der zwanziger Jahre zu annullieren, ist mir nicht bekannt; der neuen Ehe war es bestimmt, sechzig Jahre zu dauern, bis zu Don Nicolás Tod. An anderer Stelle habe ich beschrieben, wie ich im Haus Gómez Dávila bei meinem ersten Besuch empfangen wurde: wie sich hinter der schweren, mit schmiedeeisernen Nägeln beschlagenen Tür nach dem Klingeln zunächst nichts rührte, bis schließlich durch ein Fensterchen das Pfannekuchengesicht eines Faktotums sichtbar wurde, die Tür sich öffnete und die gesamte Casa Gómez Dávila, nach Rang und Alter, eine Art Ehrenspalier zu dem Greis bildete, der sich vor der trüben Glastür und dem staubigen Buick aufgestellt hatte. Der achtzigjährige Gómez Dávila, dem das Stehen schwerfiel, stand im Raum, wie er wohl sein ganzes Leben gestanden hatte, leicht gebeugt, wie hochgewachsene Leute es zu tun pflegen, die gewöhnt sind, sich ihren Mitmenschen zuzuneigen. Er war im Morgenrock und hielt eine kalte Zigarre zwischen den Lippen. Als er mich begrüßte, fiel sie zu Boden, was mir die Gelegenheit gab, ihm zu Füßen zu fallen und sie aufzuheben. Ich sah seinen großen Schädel mit der gewölbten Stirn, le front bombé, wie bei den Statuen der späten Gotik, die Wangen wirkten eingefallen, die Lippen bildeten einen schmalen dunkelroten Strich. Mit einer Handbewegung bat er mich in die Bibliothek. Er lächelte nicht. Er gebrauchte keinerlei konventionelle Begrüßungsformeln und stellte keine rituellen Fragen nach dem Verlauf meiner Reise. Ich war Tausende von Kilometern zu ihm gereist; am ganzen Kontinent Südamerika interessierte mich er allein, und auch in Kolumbien würde für mich nur bedeutsam sein, was mit ihm in Verbindung stand. Obwohl erst sehr wenige ausländische Leser zu ihm gefunden hatten, erschien es ihm selbstverständlich, daß ich zu ihm kam und mit ihm sprechen wollte. Die Bibliothek war ein kleiner Saal mit Regalen bis zur Decke. Ein langer Tisch war hoch mit Büchern beladen, auch unter dem Tisch stapelten sie sich, als wüchsen sie aus dem Boden. Wir setzten uns vor den Kamin, auf dessen Sims die alte Enzyklopädie der kastilischen Sprache aus dem 17. Jahrhundert stand. In der Feuerstelle stand ein Gasöfchen, das trotz der Kälte nicht angeschaltet war. Draußen der Nieselregen, hier drinnen die schönen, dämmrigen, seit Jahrzehnten in einem Prozeß der Petrifizierung begriffenen Zimmer. Gómez Dávila konnte auf sein Haus wie auf ein weit entrücktes Stück Geschichte blicken, wie auf eine untergegangene Epoche, mit der er sympathisieren mochte, ohne sich über ihre Unwiederbringlichkeit zu täuschen. Er übte sich in der Kunst, sich von seinem erloschenen Öfchen nicht wegzubewegen und doch nicht zu Hause zu sein. Er sah sich nicht als Bürger seines Landes und nicht als Zeitgenossen. Seine Leidenschaft galt der Beschäftigung mit der Geschichte, aber nicht um aus der eigenen Zeit in geisterfüllte Räume zu fliehen, obwohl er glaubte, daß etwa die Jahrhunderte zwischen Konstantin dem Großen und Dante »goldene Zeiten« waren. Dennoch war Geschichte für ihn nicht die Erzählung eines Niedergangs. Schöpferische Epochen, Gipfelpunkte der Kultur, Austrocknung, Barbarei und Unfruchtbarkeit wechselten sich in seinen Augen regellos ab; sein Weg durch die Geschichte führte ihn, über wenige Anhöhen, vor allem durch Täler, Sümpfe und Abgründe. Das Geschichtsbild des Christen beschrieb er so: »Die Geschichte beginnt mit einer Katastrophe, erlebt in ihrer Mitte ein Wunder und endet im Kataklysmus.« Schon deshalb gab es für ihn kein Verweilen in besseren Zeiten: er suchte vielmehr nach einem Schlupfloch, um der Geschichte zu entkommen. In seiner Verachtung der Gegenwart machte es ihm zwar Freude, den Begriff Reaktionär schon allein deshalb für sich zu beanspruchen, weil das Wort in keinem politischen Lager Prestige besaß, aber er stiftete damit für oberflächliche Leser – die ihm freilich gleichgültig gewesen wären – auch ein Mißverständnis: der Reaktionär bekämpft, aus marxistischer Sicht, die Revolution, um das Rad der Geschichte zurückzudrehen, und über eine solche Absicht hätte Gómez Dávila nur den Kopf geschüttelt. Das Vorwärts- wie das Rückwärtsdrehen waren für ihn gleich absurde Unterfangen. Ihm ging es darum, den historischen Zusammenhang ganz zu verlassen. Das Recht des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation kannte auch für sehr kleine oder gar kleinste politische Einheiten, die keinem Territorialherrn, sondern dem fernen Kaiser – und damit oft genug in Wahrheit niemandem – unterworfen waren, den Begriff der Reichsunmittelbarkeit. Es verblüfft, wenn sich im 20. Jahrhundert in den Anden einer als reichsunmittelbar bezeichnet, aber genau das tat Gómez Dávila, sogar auf deutsch, das er offenbar mühelos las. Reichsunmittelbarkeit war für ihn etwas Ähnliches wie der Ultramontanismus, der den deutschen Katholiken im späten 19. Jahrhundert von den Preußen unterstellt wurde, daß sie nämlich einer Macht »jenseits des Gebirges« loyal waren. Seine Heimat war weder das durch seine Kolonialgeschichte subaltern gewordene Kolumbien noch das durch die dominante ökonomische Mentalität barbarisierte 20. Jahrhundert. Er betrachtete sich als Sohn der katholischen Kirche, die er nicht einfach als eine von mehreren christlichen Konfessionen ansah, sondern als das große Sammelbecken aller Religionen, als Erbin aller Heidentümer, als fortlebende Urreligion. Daß die Kirche nach dem II. Vatikanischen Konzil diesem Ideal nicht mehr entsprach, war niemandem schmerzhafter bewußt als ihm. Um so leichter fiel ihm die Emigration aus der Gegenwart, deren Analyse ihm freilich half, gegen sie seine Bruchstücke einer »ewigen Anthropologie« zu formulieren. Seine meist jüngeren Freunde bedauerten, daß ich Gómez Dávila erst in der Hinfälligkeit seines hohen Alters kennenlernte, nicht mehr als den eleganten, ja dandyhaften Reiter und Gesellschaftsmenschen seiner mittleren Jahre. Aber mir war, als stimme das Leben, das er nach schwerer Krankheit führte, dies Sitzen im Schlafrock in der kalten Bücherhöhle, mit seinem Werk in höchstem Maße überein. Da er die Zeit nicht mehr für fähig hielt, große intellektuelle Architekturen wie die Aquinatische Summa aufzunehmen, behandelte er seine gefeilten, zu äußerster Reduktion gebrachten Sätze, als wären es Löwenzahnsamen, die man in die Welt bläst. Wenige Schriftsteller sind achtloser mit ihrem Werk umgegangen. Wenn die Bücher mit den auf keinerlei Wirkung bedachten Titeln Notas, Textos und Escolios nicht in Privatdrucken erschienen – oder eben nicht »erschienen« –, dann in winzigen Auflagen und bei nichtkommerziellen Verlagen. Es gehört zum Tröstlichsten in einer vom Kommerz vielfältig bedrohten Literaturwelt, daß sich dies lange verborgene Werk gleichsam osmotisch in viele Länder verbreitet, ohne Werbung und öffentliche Unterstützung zu erfahren. Wie Pavel Florenskij, dem Gómez Dávila trotz vollständig verschiedener Biographie und andersartiger geistiger Herkunft nah verwandt ist, wurde auch der Kolumbianer im deutschen Sprachraum früher bekannt als in seinem Heimatland.

Die Mühe, mit der

Don Nicolás sprach, die Zeit, die zwischenseinen Sätzen verfloß, waren wie

eine Art Anleitung, die scheinbar ungeordnete Abfolge der Aphorismen in

den drei »Glossen«-Sammlungen richtig zu lesen. Sein Denken offenbarte

sich in der Stille seiner Bibliothek als ein hochkomprimiertes Notgepäck

für den unbefristeten Aufenthalt in eisigen Regionen. Bei mehreren

Besuchen sah ich den alten Mann auch von Familie und Freunden umgeben, und

dennoch verlor ich nie das Gefühl, einem Einsiedler von der Art der großen

Wüstenväter begegnet zu sein. |

Nicolás Gómez Dávila |

|

|

|

|||

Nur, muss man sagen, denn aus Dávilas Schreibwerkstatt kommen extrem

verdichtete Miniaturen, jahrzehntelang geschliffene Diamanten von

größter Härte, unter denen mancher Sprengsatz verborgen ist. Um die

Verbreitung seiner Werke hat er sich nie besonders bemüht – aber jetzt,

einige Jahre nach seinem Tod, scheint der Siegeszug von Nicolás Gómez

Dávilas Aphorismen so etwas wie eine unaufhaltsame Notwendigkeit. Auf

Deutsch erschien sein Aphorismenwerk - »Die Scholien« in dem kleinen

Karolinger Verlag in Wien mit sprechenden Titeln wie: »Einsamkeiten«,

»Auf verlorenem Posten« und »Aufzeichnungen des Besiegten«.

Nur, muss man sagen, denn aus Dávilas Schreibwerkstatt kommen extrem

verdichtete Miniaturen, jahrzehntelang geschliffene Diamanten von

größter Härte, unter denen mancher Sprengsatz verborgen ist. Um die

Verbreitung seiner Werke hat er sich nie besonders bemüht – aber jetzt,

einige Jahre nach seinem Tod, scheint der Siegeszug von Nicolás Gómez

Dávilas Aphorismen so etwas wie eine unaufhaltsame Notwendigkeit. Auf

Deutsch erschien sein Aphorismenwerk - »Die Scholien« in dem kleinen

Karolinger Verlag in Wien mit sprechenden Titeln wie: »Einsamkeiten«,

»Auf verlorenem Posten« und »Aufzeichnungen des Besiegten«.