|

Bücher & Themen

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Glanz & Elend

empfiehlt:

50 Longseller mit

Qualitätsgarantie

Jazz aus der Tube u.a. Sounds

Bücher, CDs, DVDs & Links

Andere

Seiten

Quality Report

Magazin für

Produktkultur

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.»

|

Karl

Mays Inferno Karl

Mays Inferno

Das denkwürdige Interview

von Egon Erwin Kisch mit Karl May am 9. Mai 1910, in der Villa

Shatterhand zu Radebeul bei Dresden.

Von Jürgen Seul

Der junge

Reporter Egon Erwin Kisch steht an diesem frühen Montagmorgen vor

einer Villa in der Kirchstraße 5. An der Vorderseite des noblen

Anwesens ranken Glyzinien empor, auf goldenen Lettern prangt der

Name des Hauses: »Villa Shatterhand«. Zwei kleine Messingschilder

befinden sich am Eingangstor; »May« besagt das eine, während das

andere fremden Besuch nur gegen vorausgegangener Vereinbarung

gestattet. Kisch ist

angemeldet.

Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des

Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so

berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von

Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden

getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar

machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,

erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß

Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’« angemeldet.

Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des

Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so

berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von

Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden

getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar

machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,

erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß

Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’«

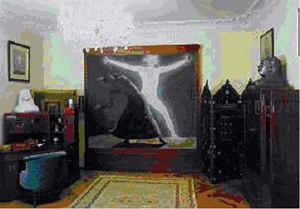

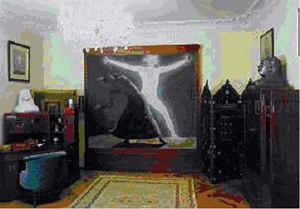

Empfangssalon in der Villa Shatterhand

Kisch

erinnert

daran, daß sein Besuch inklusive Interview-wunsch angekündigt sind.

Er wird in den Salon geführt, der mit riesengroßen Zeichnungen des

Malers Sascha Schneider ausstaffiert ist. Bric-àbrac aus Wachsstein

und chinesisches Porzellan, indianische Holzskulpturen und Vitrinen

mit phönizische Steinstatuetten füllen den großen Raum. Die

Zimmerdecke schneidet ein geflochtener Wandschirm voll Koransprüche;

auf einer Etagere liegen ein rottönernes Kalumet, ein

Rosenölfläschchen sowie ein Kranz türkischer Gebetskugeln. Bunte

Exotik, wohin das Reporterauge blickt. Kisch

erinnert

daran, daß sein Besuch inklusive Interview-wunsch angekündigt sind.

Er wird in den Salon geführt, der mit riesengroßen Zeichnungen des

Malers Sascha Schneider ausstaffiert ist. Bric-àbrac aus Wachsstein

und chinesisches Porzellan, indianische Holzskulpturen und Vitrinen

mit phönizische Steinstatuetten füllen den großen Raum. Die

Zimmerdecke schneidet ein geflochtener Wandschirm voll Koransprüche;

auf einer Etagere liegen ein rottönernes Kalumet, ein

Rosenölfläschchen sowie ein Kranz türkischer Gebetskugeln. Bunte

Exotik, wohin das Reporterauge blickt.

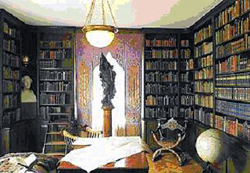

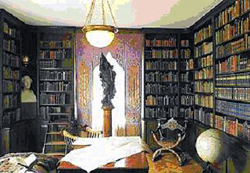

Mays Bibliothek

Kisch

wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie

Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen

ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen

Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen

einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und

Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung

seiner Arbeit widmen kann. Kisch

wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie

Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen

ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen

Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen

einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und

Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung

seiner Arbeit widmen kann.

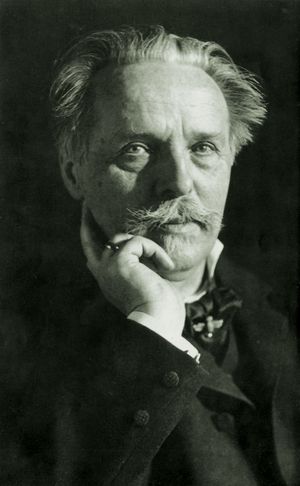

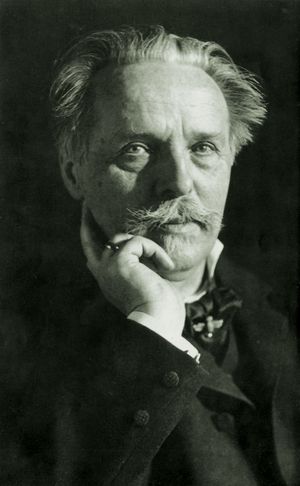

Für diesen jungen Reporter von der angesehenen deutschsprachigen

Zeitung ‚Bohemia’ aus Prag nimmt sich der Meister an diesem Tag

selber Zeit. Karl May erscheint; ein nicht sehr großer 68-jähriger,

leicht untersetzter Herr mit silbergrauem schütteren Haar und grauem

gepflegtem Schnurrbart, soigniert gekleidet mit einem

grünschillernden Skarabäus in der Krawatte.

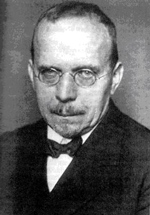

Mays Intimfeind,

Rudolf Lebius

Das

Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen

erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der

Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910

überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der

Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen

»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung

verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die

Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp

sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –

»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der

berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als

ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler

bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine

kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte

Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,

eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in

Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat. Das

Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen

erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der

Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910

überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der

Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen

»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung

verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die

Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp

sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –

»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der

berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als

ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler

bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine

kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte

Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,

eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in

Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat.

Der junge Reporter will wissen, was es denn mit all diesen

Behauptungen des Rudolf Lebius auf sich hat.

»Ich bin vorbestraft«, bekennt Karl May. »Allerdings habe ich meine

Strafen schon vor fünfzig Jahren abgebüßt.«

Das stimmt zeitlich nicht ganz. Die letzte Straftat wegen

Amtsanmaßung verbüßte der Schriftsteller 1879. In der Öffentlichkeit

äußert er sich nie konkret zu seinen Taten. Er hat bereits Erfolg

versprechende Klagen gegen Lebius während der Verhandlung

zurückgezogen, als aus seinem Vorstrafenregister vorgelesen wurde.

Zu tief wurzelt seine Angst, daß alle Einzelheiten der Vergangenheit

ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Und gerade Lebius zerrt

gewaltig, reist inkognito durchs Land, um frühere Zeitzeugen

auszuhorchen; auch Mays geschiedene erste Ehefrau gehört zu den

Informanten. Aus dem Sammelsurium von Gerüchten und Halbwahrheiten

braut Mays Intimfeind – gelegentlich unter falschem Namen –

regelmäßig ein Sensationssüppchen, von dem die Öffentlichkeit

gleichermaßen amüsiert und angewidert ihren Teil löffelt. Das Fatale

an Lebius’ Revolverjournalismus ist die Tatsache, daß auch ein Stück

Wahrheit hinter allen biografischen Verzerrungen und künstlichen

Aufgeregtheiten steckt.

Es sind

deutlich über 30 gerichtliche Verfahren, Anzeigen und Klagen, die

deswegen im Laufe der Jahre bei den verschiedenen Dresdner und

Berliner Justizinstanzen zwischen May und Lebius an und rechtshängig

werden. Ein Rattenschwanz von Prozessen, der auch zum Dauerthema in

der Presse gehört. Der Urteilsspruch vom 12. April ist der

vorläufige Höhepunkt.

»Der Prozeß in Charlottenburg«, erklärt May trotzig, »hat weder zu

einer Beweisführung noch zu irgendeiner Feststellung geführt. Ich

habe weder etwas eingestanden, noch sind Zeugen einvernommen worden,

noch hat man irgendwelche Dokumente vorgelegt. Trotzdem wird in

Hunderten von Blättern behauptet, ich hätte alles zugegeben, die

Zeugen hätten das alles bestätigt und die Dokumente hätten alles

erwiesen, was mir vorgeworfen worden ist. Das sind Lügen, die bei

der Verhandlung in zweiter Instanz ans Tageslicht kommen werden. Ich

fühle mich keineswegs als Besiegter, sondern bin vollständig davon

überzeugt, daß ich aus der ganzen Hetze als Sieger hervorgehen

werde.«

Er wird zwar mit dieser Einschätzung in juristischer Hinsicht recht

behalten, aber die Verfehlungen der jungen Jahre nie wirklich

überwinden können. Die Besonderheit bei Karl May liegt in der

Tragik, daß er als junger Mann im Grunde wegen jugendlicher

Unbedachtheit und Renommiersucht eine Leichtsinnstat beging, für die

er übermäßig hart bestraft wurde (6 Wochen Gefängnis für den

angeblichen Diebstahl einer Taschenuhr).

Der Versuch als Lehrer – der May ursprünglich war – arbeiten zu

können, war schon nach dieser ersten Bestrafung aufgrund eines

Berufsverbots zunichte gemacht worden. Eine ehrliche andere Arbeit

hat sich ihm vermutlich wegen der Vorstrafe zunächst nicht mehr

geboten. Aus Frustration über die berufliche und gesellschaftliche

Ausgrenzung war Karl May anschließend tatsächlich zum Hochstapler

und Dieb geworden. Auffällig war vor allem sein Auftreten in

verschiedenen hochstaplerischen Rollen als vermeintlicher Arzt, als

angeblicher Polizeileutnant und ähnlichen Rollen, in denen er Pelze

erschwindelte oder vermeintliches Falschgeld konfiszierte.

Gelegentlich wurden auch einfach nur einmal ein Pferd oder

Billardbälle gestohlen. Mehrfach wurde monatelang nach May

gefahndet.

In der Zeit zwischen 1862 und 1879 wurde Karl May vier Mal zu

Freiheitsstrafen verurteilt. Die ersten drei Male (1862, 1865 und

1870) wegen Diebstahls und mehrfachen Betruges, die er u. a. im

gefürchteten Zuchthaus Waldheim abgesessen hat. Aber das ist jetzt

lange her.

»Und darf man

wissen,« fragt Kisch weiter, »woher Lebius von Ihren Vorstrafen

weiß?«

Das hänge, so meint May, mit einem anderen mehrteiligen

Mammutprozess zusammen, den er seit 1902 mit der Witwe seines

früheren Verlegers Heinrich Gotthold Münchmeyer führe. Bei diesem

zusammenhängenden Komplex von Verfahren handelt es sich um eine

Auseinandersetzung wegen ausstehendem Honorar für fünf

Kolportageromane und einzelne Erzählungen, die May in den 80er

Jahren für den Verlag geschrieben hat. Über die vielen Jahre und

Instanzen hinweg kommt es immer wieder zum Aufmarsch ganzer

Zeugenkolonnen und zur Vorlage zahlreicher

Sachverständigengutachten, die sich allesamt mit Mays

Honorarforderungen beschäftigen müssen. Der Schriftsteller hat auch

seine mündlichen Abmachungen mit dem verstorbenen Verleger bereits

beeiden müssen. Dadurch gewann er 1907 vor dem Leipziger

Reichsgericht den ersten großen Prozeß.

Doch dieser Sieg hatte wiederum strafrechtliche Verdächtigungen

(Meineidsverdacht) seiner

Gegnerin ausgelöst und die Dresdner Staatsanwaltschaft in Bewegung

gesetzt. Unheilvoller Höhepunkt der Ermittlungen war am 9. November

1907 eine spektakuläre Hausdurchsuchung in der Villa Shatterhand

gewesen. Am Ende war alles wie das Hornberger Schießen ausgegangen:

die Justiz hatte nichts Belastendes gegen Karl May gefunden, doch

dessen Gemüts- und Nervenzustand ist seither arg ramponiert.

Noch immer läuft ein Vollstreckungsverfahren gegen die

Münchmeyer-Seite. Es wird erst nach Mays Tod zum Abschluß kommen und

der Witwe die Auszahlung von 60.000 Mark bescheren.

»Ich

beanspruche von Münchmeyer dreihunderttausend Mark für meinen Roman

‚Das Waldröschen’, die ich übrigens nicht für mich, sondern für eine

Witwen- und Waisenstiftung verwenden will,« berichtet der

Schriftsteller. »Der Verlag weigert sich, das Geld zu bezahlen, und

hat ein Interesse daran, meine Ehrenhaftigkeit in Zweifel zu setzen.

Und der Rechtsanwalt des Herrn Lebius ist gleichzeitig der

Rechtsanwalt des Münchmeyerschen Verlages.«

Letzteres trifft zwar nicht zu, aber tatsächlich lassen sich später

enge Verbindungen – auch der Austausch von Dokumenten – zwischen den

May-Gegnern nachweisen. Man hilft sich im unterschiedlich

motivierten juristischen Kleinkrieg gegen Old Shatterhand respektive

Karl May. Und nachweislich weiß man im Hause Münchmeyer schon seit

Jahrzehnten von Mays Vorstrafen. Doch Diskretion gehörte noch nie zu

den hervorstechendsten Charaktereigenschaften dieser

Verlegerfamilie.

Aber es sind nicht nur Rudolf Lebius und der Münchmeyer-Verlag, die

Karl Mays Lebensabend verdunkeln. In der Presse findet ein

regelrechtes Kesseltreiben gegen ihn statt.

Während man den Schriftsteller jahrzehntelang entweder ignorierte

oder lobte, hat sich seit der Jahrhundertwende vor allem die

bürgerliche Presse – an der Spitze die ‚Frankfurter Zeitung’ und die

‚Kölnische Volkszeitung’ – auf May eingeschossen. Vor allem Mays

Behauptung, daß seine Reiseerzählungen auf wahren Reiseerlebnissen

beruhen würden, wird heftig angegriffen. Diese Mischung aus PR-Gag

und Künstler-Tagtraum erhitzt die Journalistengemüter.

Auch gegenüber seinem Prager Interviewpartner verteidigt May seine

Vorgehensweise: »Ich sende meinen Kara Ben Nemsi, meinen Old

Shatterhand in fremde Länder, um zu zeigen, wie wir als Edelmenschen

dort zu handeln haben. Mir stünde es völlig frei, in der Heimat zu

bleiben, und wenn ich dann trotzdem behaupten würde, in der Fremde

das Erzählte miterlebt zu haben, so ist das keine Lüge. Denn die

Ereignisse spielen sich zu Hause ab, die Fremde ist Imagination. Hat

nicht auch Dante das ‚Inferno’, das ‚Purgatorio’ in Ich-Form

beschrieben, ohne dort gewesen zu sein?«

Benediktinerpater Ansgar Pöllmann

Vor

allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet

Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor

allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater

Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner

vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.

Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf: Vor

allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet

Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor

allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater

Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner

vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.

Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf:

»Man hat auch gegen Sie den Vorwurf des Plagiats erhoben.«

»Ganz unbegründet«, wehrt sich May. »Was nennen Sie ein Plagiat?«

»Ich denke, daß man es als Plagiat bezeichnet, wenn ein Autor Idee

und Form eines nicht von ihm stammenden Werkes für sich verwendet

und als eigenes Geistesprodukt ausgibt.«

»Das ist nur mit Einschränkungen richtig,« erklärt der

Schriftsteller und erläutert die Rechtmäßigkeit literarischer

Wiederverwendungen von geistigem Gemeingut. Er verweist auch auf

Goethe, Shakespeare und Lessing, die Anleihen bei Kollegen genommen

hätten.

»Sogar die vier Evangelisten erzählen das gleiche, also müssen

wenigstens drei von ihnen Plagiatoren sein. Das Abschreiben würde

mir mehr Schwierigkeiten machen als das eigene Schaffen. Ich habe

Phantasie genug. Mehr als siebzig große Romane sind von mir verfasst.«

Noch an diesem

heutigen Interviewtag erscheint ein weiterer Angriff Pöllmanns, der

von May verklagt werden wird. Wenn auch diese Klage letztlich aus

formalen Gründen scheitert, wird der Schriftsteller als moralischer

Sieger aus dem Streit hervorgehen, kann er doch den frech gegen ihn

agierenden Benediktinerpater als Verbündeten des

Revolverjournalisten Rudolf Lebius demaskieren – durchaus eine

Peinlichkeit für die fromme Geistlichkeit. Alle anderen Prozesse mit

Pressevertretern – stets Beleidigungsklagen – gewinnt May oder er

vergleicht sich schiedlich friedlich. Der juristische Aufwand, den

er dafür aufbringt, die Kosten für Prozesse und Anwälte sind enorm.

Kisch wagt es auch, ein weiteres heikles Thema anzusprechen: »Darf

man, ohne indiskret zu sein, auch fragen, wie es sich mit Ihrer

ersten Frau verhält, die in dem (Charlottenburger) Prozess

wiederholt erwähnt wurde?«

Auch mit ihr hat es zahlreiche juristische Konflikte nach der

Scheidung 1902 gegeben. Der Schriftsteller verbat ihr gerichtlich

das Tragen des bisherigen Familiennamens May, es gibt

Beleidigungsklagen, aber vor allem juristische Verfahren wegen

Rentenzahlungen, die mal gewährt, mal wieder eingestellt werden.

Das Ehescheidungsverfahren hatte neben der Zerrüttung beider

Ehepartner vor allem auch die gemeinsame Freundin Klara Plöhn als

treibende Kraft offenbart, der später nicht zu Unrecht vorgeworfen

wurde, mit Hilfe spiritistischer Tricks und persönlicher Hinterlist

den insgesamt reibungslosen Trennungsablauf begünstigt zu haben.

Zwei Ehescheidungsbetrugsverfahren mußte May deswegen – allerdings

erfolgreich – überstehen, ehe die Trennung von seiner ersten Ehefrau

Emma Pollmer endgültig und in jeder Hinsicht zum Abschluss gebracht

war.

»Sie hat mir viel angetan«, meint May. »Dokumente, welche ich in

einem Prozesse brauchte, hat sie, während ich in Asien war,

verbrannt, weil sie in meinen Prozessgegner, den Verleger

Münchmeyer, verliebt war. Die Ehe wurde aus ihrem Verschulden vor

Gericht geschieden.«

Seit 1903 ist

Klara Plöhn die zweite Frau May und sitzt dem jungen Reporter jetzt

gegenüber. Bezogen auf ihre Vorgängerin hakt Kisch beim Hausherrn

nach: »Es hieß, daß Sie Ihre Frau nicht alimentieren?«

»Das ist erfunden«, protestiert May. »Meine Frau bekam, als sie von

mir wegzog, eine ganze Ausstattung, Möbel und eine Summe von

dreitausend Mark jährlich. Eines Tages schrieb mir der Schwager des

Lebius im Namen meiner geschiedenen Frau, daß sie auf den jährlichen

Zuschuss von dreitausend Mark verzichte. Kurze Zeit später gab sie

an, daß sie von dieser Verzichtleistung überhaupt nichts wisse.

Lebius hatte den Brief schreiben lassen, um sie für sich zu

gewinnen, damit sie bei Gericht gegen mich zeuge; er versprach ihr

hundert Mark monatlich, solange sie lebe, sie mußte bei seiner

Familie wohnen und erhielt im ganzen von ihm zweihundert Mark. Als

sie mich bat, ich möge sie wieder aufnehmen, drohte ihr Lebius, er

werde sie auf dreihundert Mark verklagen. Jetzt zahle ich meiner

Frau freiwillig zweitausendvierhundert Mark jährlich aus, trotzdem

sie sich mit Lebius gegen mich verbündet hat.«

Und damit schließt sich wieder der Kreis, der mit dem Prozessgegner

des Charlottenburger Verfahrens begonnen hat. Der Name Rudolf Lebius

schwebt in diesen Jahren als ständig aktives Feindbild über Karl

May.

Für Kisch endet damit das Interview. Er läßt sich noch die berühmten

Gewehre Silberbüchse, Henrystutzen und Bärentöter zeigen, die sich

Karl May von einem Dresdner Büchsenmacher als romangetreue

Nachbildungen hat anfertigen lassen. Anschließend geht es in den

großen Garten der Villa. Es regnet. Tropfen glitzern auf den

Blättern der zahlreichen Kirchbäume, den gepflegten Kieswegen und

den Bänken.

In seinem

Artikel, den Egon Erwin Kisch am 15. Mai veröffentlicht, wird über

Karl May abschließend zu lesen sein: »Eben schüttelt ihn ein

Hustenanfall, und trotzdem er, die Hilfe der Gattin unwirsch

abweisend, aufrecht ins Haus zurückgeht, ist nicht zu verkennen, daß

sein Lächeln vom hippokratischen Zug erbarmungslos durchstrichen

wird.«

Es ist eine

Vorahnung.

Zunächst wird

das Berufungsgericht zum Fall der Beleidigung als »geborener

Verbrecher« am 18. Dezember 1911 in Berlin-Moabit nicht nur das

erstinstanzliche Skandalurteil von Charlottenburg korrigieren und

Lebius zu 100 Mark Geldstrafe verurteilen, sondern May auch als

moralischen Sieger über seinen Intimfeind triumphieren lassen. Doch

nur vier Monate später, am 30. März 1912, stirbt der Schriftsteller

im Alter von 70 Jahren in seiner Villa Shatterhand an den Folgen

einer Lungenentzündung. Geblieben sind bis heute ein häufig

belächelter, aber beachtlicher Platz in der deutschen

Literaturgeschichte mit einer Weltauflage von ca. 200 Millionen

Bücher, eine Karl-May-Gesellschaft mit über 1800 Mitgliedern, eine

Karl-May-Stiftung und ein Karl-May-Verlag.

Anders als bei Lebius, Münchmeyer und Pöllmann – Namen, die im

Bewusstsein der Öffentlichkeit längst vergessen sind – ist auch Karl

Mays Interviewpartner Egon Erwin Kisch noch heute ein Begriff. Der

junge Journalist aus Prag gilt als Schöpfer der literarischen

Reportage mit exakten und tabulosen Milieuschilderungen,

unterhaltsam und informativ geschrieben. Bestseller sind bis heute

Bücher wie ‚Aus Prager Gassen und Nächten’, ‚Hetzjagd durch die

Zeit’ und ‚Der rasende Reporter’. Dieser Buchtitel gilt noch immer

als Synonym für die Person von Egon Erwin Kisch (1885-1948) selbst.

|

Fotografie von Erwin Raupp, 1907

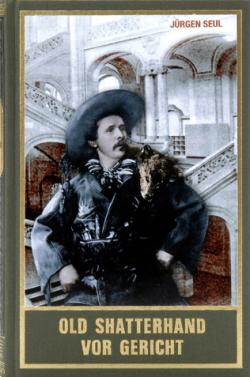

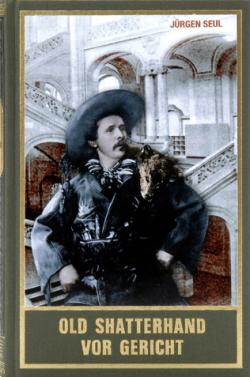

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Old Shatterhand vor Gericht

Die 100

Prozesse des Schriftstellers Karl May

Karl-May-Verlag

Ganzleinen, farbiges Deckelbild,Blindprägung, 624 Seiten

ISBN 978-3-7802-0186-7

€ 17,90

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Der Traum eines Gefangenen

Justizgeschichten im Werk Karl Mays

Hansa Verlag

Broschur,

272 Seiten

ISBN 978-3-920421-95-7

€ 14,95

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Rudolf Lebius ./.

Karl May

Die Lu Fritsch-Affäre

Juristische

Schriftenreihe der Karl-May-Gesellschaft / Band 3

Hansa Verlag

Broschur, 190 Seiten

ISBN

978-3-920421-98-8

€ 12,95

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Karl May und Rudolf Lebius: Die Dresdner Prozesse

Juristische Schriftenreihe der Karl-May-Gesellschaft./ Band 4

Hansa Verlag

Broschur, 208 Seiten

ISBN

978-3-920421-91-9

€

18,00

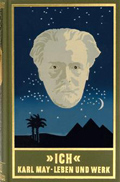

Karl

May Karl

May

»Ich«

Band 34, Karl Mays Leben und Werk

Karl-May-Verlag

Ganzleinen, farbiges Deckelbild,

576 Seiten + 32 s/w Bildseiten

ISBN 978-3-7802-0034-1

€ 17,90

Gerhard

Klußmeier / Hainer Plaul Gerhard

Klußmeier / Hainer Plaul

Karl May und seine Zeit

Bilder,

Dokumente, Texte

Karl-May-Verlag

Ganzleinen, farbiges Deckelbild, 592 Seiten

Format: 22 x 30 cm

ISBN 978-3-7802-0181-2

€ 98,00 / sFr (UVP) 159,00

Christian

Heermann Christian

Heermann

Winnetous Blutsbruder

Karl-May-Biografie

Karl-May-Verlag

Ganzleinen, farbiges Deckelbild,

576 Seiten

ISBN 978-3-7802-0161-4

€ 17,90 / sFr (UVP) 31,50

|

Glanz&Elend

Glanz&Elend

angemeldet.

Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des

Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so

berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von

Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden

getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar

machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,

erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß

Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’«

angemeldet.

Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des

Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so

berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von

Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden

getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar

machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,

erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß

Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’«

Kisch

wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie

Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen

ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen

Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen

einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und

Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung

seiner Arbeit widmen kann.

Kisch

wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie

Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen

ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen

Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen

einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und

Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung

seiner Arbeit widmen kann. Das

Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen

erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der

Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910

überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der

Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen

»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung

verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die

Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp

sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –

»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der

berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als

ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler

bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine

kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte

Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,

eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in

Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat.

Das

Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen

erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der

Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910

überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der

Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen

»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung

verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die

Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp

sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –

»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der

berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als

ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler

bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine

kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte

Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,

eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in

Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat. Vor

allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet

Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor

allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater

Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner

vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.

Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf:

Vor

allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet

Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor

allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater

Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner

vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.

Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf: Jürgen

Seul

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Jürgen

Seul Jürgen

Seul

Jürgen

Seul Karl

May

Karl

May Gerhard

Klußmeier / Hainer Plaul

Gerhard

Klußmeier / Hainer Plaul Christian

Heermann

Christian

Heermann