|

Bücher & Themen

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs & Links

Schiffsmeldungen & Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Weitere

Sachgebiete

Tonträger,

SF &

Fantasy,

Autoren

Verlage

Glanz & Elend empfiehlt:

20 Bücher mit Qualitätsgarantie

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Berserker und Verschwender Berserker und Verschwender

Honoré

de Balzac

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Andere

Seiten

Quality Report

Magazin für

Produktkultur

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

|

Der

Ungeliebte Der

Ungeliebte

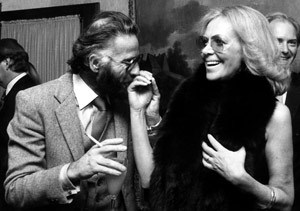

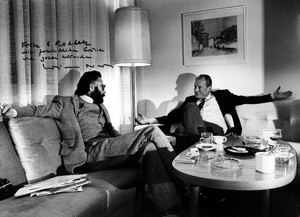

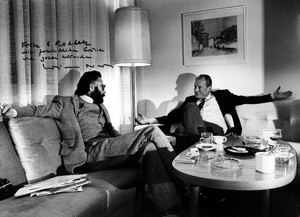

Die Erinnerungen von Fritz J. Raddatz stiften lustvolle Unruhe im

sinnesfeindlichen deutschen Feuilleton

Als Lektor, Redakteur und Schriftsteller hat Fritz J. Raddatz den

deutschsprachigen Literaturbetrieb in den letzten 50 Jahren maßgeblich

mitgeprägt. Sein Qualitätsbegriff hat die Literaturlandschaft über Jahre entscheident

mitgestaltet,

ihr wichtige

Impulse gegeben, heftige Debatten ausgelöst und Maßstäbe gesetzt. Als im

Herbst 2003 seine Erinnerungen mit dem für

seine Verhältnisse überraschend biederen Titel »Unruhestifter« erschienen,

geriet das deutsche

Feuilleton in

helle Aufregung.

Die 478 Seiten stifteten

in der Tat Unruhe. Der alte Fritz hatte

ausgeteilt, und darf bis heute einsammeln, was

seine langjährigen Kritiker, Widersacher und Neider ihm schon immer stecken

wollten.

Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo

jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es

ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,

aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen

Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die

Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in

ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen

müssen. Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo

jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es

ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,

aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen

Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die

Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in

ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen

müssen.

Zu diesem Thema empfiehlt sich die Passage (S. 102 ff.), in

der Raddatz schildert, wie Rudolf Augstein 1975 (vermutlich aus Eifersucht, denn

er hatte vergebens versucht, Raddatz als Redakteur für den SPIEGEL zu gewinnen)

ausgerechnet Wolfgang Harich beauftragt hat, die Marx-Biographie von Raddatz zu

exekutieren.

Wer von den ambitionierten Karriereakrobaten kann sich heute vorstellen, was es

bedeutet haben muß, als Raddatz, damals gerademal knapp über zwanzig, von seinem Chef

bei »Volk und Welt«, Walter Czollek, Arthur Koestlers Roman

»Sonnenfinsternis« mit einem Zettel zurückerhielt, auf dem stand: »Dieses Buch

habe ich nie gelesen.«

Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren

und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen

Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest

eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war

anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte

der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige

Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen

abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd

folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie

etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ... Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren

und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen

Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest

eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war

anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte

der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige

Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen

abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd

folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie

etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ...

Ernüchternder noch ist ein Interview, daß der Aufbau-Verleger Bernd Lunkewitz

am 2. Mai 1998 der Berliner Zeitung gab. Unter dem Titel: »Ich wollte immer im

geistigen Brennpunkt der Nation sein«, schwadronierte Lunkewitz über seine

Motivation und sein Selbstverständnis als Verleger. Auf die Frage, ob er seine

Mitarbeiter am Unternehmen beteilige, antwortete Lunkewitz: »Nein, wir leben

doch im Kapitalismus. Um es mit Walter Benjamin zu sagen: "Es gibt kein

wahres Leben im falschen." Ich halte das für eine illusorische

Vorstellung: innerhalb des Kapitalismus antikapitalistische Produktionsfomen

einführen zu wollen. Das ist völlig sinnlos.«

Ja, im Brennpunkt hat man sich

schnell die Zunge verbrannt, aber ob jetzt Benjamin oder Adorno, das spielt für

einen Lunkewitz keinen Janka. Kein SPIEGEL, keine ZEIT, keine FAZ hat sich über

diesen Gipfel der Borniertheit und Dummdreistigkeit, lustig gemacht, geschweige denn empört. Die

Anzeigen des Aufbau Verlages erschienen in allen Blättern. Ja, im Brennpunkt hat man sich

schnell die Zunge verbrannt, aber ob jetzt Benjamin oder Adorno, das spielt für

einen Lunkewitz keinen Janka. Kein SPIEGEL, keine ZEIT, keine FAZ hat sich über

diesen Gipfel der Borniertheit und Dummdreistigkeit, lustig gemacht, geschweige denn empört. Die

Anzeigen des Aufbau Verlages erschienen in allen Blättern.

Fritz

J. Raddatz indes mußte sich nie irgendwo einkaufen, man hat sich immer um ihn

gerissen. Er, der sich auch als einen Zerrissenen erlebte (man lese das Kapitel

über seine Zeit bei Volk und Welt bis zu seiner Rückübersiedelung in die

BRD), stand von frühen Jahren an, ob er wollte oder nicht, im geistigen

Mittelpunkt einer Nation, in der Sinnlichkeit und Intellekt bis heute nicht

zueinander gefunden haben. Für ihn war und ist das Ästhetische nie

Selbstzweck, sondern vor allem im Hinblick auf dessen politische Moral und

Wirkung in die Gesellschaft hinein relevant. So reflektieren seine

»Spiegelungen« die Beziehungen des Menschen und Arbeitstieres Raddatz zu

seinen Lebenspartnern und Brotherren. Sie zeichnen auch einen detailierten Lageplan der Verflechtungen

deutscher Intellektueller mit den Repräsentanten medialer und damit auch

politischer Macht, die geprägt sind von Neid, Verrat und Mißgunst.

Es

ist schlicht auf Mißgunst gegründete geistige Tieffliegerei, Raddatz Charakterschwäche und Eitelkeit

vorzuwerfen. Wer würde einem Aufsichtsratmitglied etwa den Ferrari oder seine

Sammlung von exquisiten Maßanzügen vorwerfen?

Den Denkenden statt dessen Denken zu

attackieren, hat nicht nur in Deutschland Tradition. Bei uns jedoch

scheint sich immer noch nicht herumgesprochen zu haben, wie man revoluzzt, und

dabei doch Lampen putzt.

Mit seinem »Unruhestifter« sprengt das Wolken trinkende Kuhauge Fritz J. Raddatz

wieder einmal den Rahmen dessen, was einem Literaturkritiker in

Deutschland, auch heute noch, an sinnlicher Textenergie erlaubt zu sein

scheint. Sein Buch hat etwas von Grimmelshausens 'Simplicissimus', wird aus unmittelbarem,

überreichem eigenem

Erleben gespeist, ist ein abenteuerliches, expressives kulturhistorisches

Mosaik der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Das kann ihm keiner nachmachen, denn es gibt leider nur einen

Fritz

J. Raddatz, aber der hat in seinem linken kleinen Finger mehr Verve, Esprit und Savoir

Vivre als die ganze meckernde, vertrocknete Mischpoke der deutschsprachigen Literaturkritik

zusammen. Hoch und lang soll er leben. Herbert Debes

|

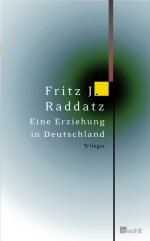

Fritz

J. Raddatz

Unruhestifter

Erinnerungen

Propyläen

478 S.

€25,00

ISBN 3-549-07198-1

Fritz

J.

Raddatz Fritz

J.

Raddatz

Eine Erziehung in Deutschland

Trilogie

Rowohlt

Neuausgabe

496 S., HC

€ 24,90 /

Raddatz' dreibändiger Zyklus über sein literarisches Alter ego Bernd Walther,

gespannt von den dreißiger Jahren bis in die späten Fünfziger, von der

Nazi-Diktatur über die des Proletariats bis zur Flucht in den Kapitalismus, ist

das Dokument einer wirren Zeit, der Bericht vom Irrgang einer jungen Sehnsucht

nach Erfüllung, im Politischen so rücksichtslos wie schamlos im Privaten,

geschrieben nach dem Lebensmotiv "Sehnsucht ist stärker als die Angst". Der

Protagonist ein Held unserer Zeit, und um ihn herum ein Panorama der

Zeitgenossen, allesamt erfasst in der für Raddatz typischen Ästhetik der Blöße

und Entblößung. So erzählt Raddatz nicht nur ein ungewöhnliches Leben, sondern

macht die politischen und menschlichen Verkrümmungen der Nachkriegszeit

sichtbar.

Der Band enthält im einzelnen: Kuhauge (Rowohlt 1984); Der Wolkentrinker

(Rowohlt 1987); Die Abtreibung (Rowohlt 1991).

|

Berserker und Verschwender

Berserker und Verschwender

Der

Ungeliebte

Der

Ungeliebte Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo

jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es

ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,

aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen

Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die

Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in

ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen

müssen.

Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo

jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es

ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,

aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen

Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die

Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in

ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen

müssen.  Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren

und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen

Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest

eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war

anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte

der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige

Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen

abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd

folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie

etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ...

Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren

und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen

Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest

eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war

anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte

der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige

Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen

abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd

folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie

etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ...